Особенности применения 2D-электротомографии в пещерах

Автор: Оленченко В.В., Цибизов Л.В., Осипова П.С., Чаргынов Т.Т., Виола Б.Т., Колобова К.А., Кривошапкин А.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Применение геофизических методов в пещерах позволяет существенно повысить эффективность археологических исследований, однако имеет ряд особенностей в связи с ограниченностью пространства для проведения измерений и сложностью строения окружающей среды в сравнении с наземными объектами. В 2017 г. при помощи электротомографии была исследована пещера Сельунгур в Ферганской долине (Кыргызстан). С учетом приведенных выше соображений в процессе работы возник вопрос о достоверности полученных данных. С целью его прояснения был поставлен численный эксперимент для определения влияния трехмерной геометрии пещеры на результаты двумерной инверсии. Установлено, что вариации в геометрических параметрах пещеры приводят к неожиданным ложным аномалиям, иногда к весьма значительным ошибкам в определении положения и электрического сопротивления скального фундамента. В случае расходящихся книзу стен пещеры применение инверсии, основанной на двумерной модели, может дать верный геоэлектрический разрез. Таким образом, электротомография в пещерах с аналогичной геометрией позволяет получить достоверные данные о форме поверхности скального основания, толщине осадочного слоя, размерах и положении таких включений в нем, как упавшие обломки кровли.

Археогеофизика, геофизические исследования, инверсия, численное моделирование, геоэлектрика, пещера сельунгур

Короткий адрес: https://sciup.org/145146208

IDR: 145146208 | УДК: 550.837.31+902.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.4.067-074

Текст научной статьи Особенности применения 2D-электротомографии в пещерах

Геофизические методы широко применяются в археологических исследованиях [Campana, Piro, 2008; Witten, 2017; El-Qady, Metwaly, Drahor, 2019]. Они позволяют ответить на один из важных вопросов: на какой глубине находятся материнские породы. Точная информация о конфигурации и глубине залегания коренных пород может существенно облегчить планирование раскопок. Электротомография является эффективным методом для подобных исследований. Материковые и перекрывающие рыхлые отложения обычно сильно отличаются друг от друга своим удельным электрическим сопротивлением (УЭС), поэтому поверхность материка может проявляться в виде высококонтрастной границы на геоэлектрическом разрезе. В случае неровной поверхности коренных пород трех-

мерная электротомография используется для построения ее правильной модели. Электротомографические исследования внутри пещер сопряжены с большими сложностями: длинное и узкое пространство не позволяет осуществлять трехмерную съемку. Кроме того, электрический ток может проходить сквозь потолок пещеры и вносить непредсказуемые помехи в данные измерений. В двух публикациях рассматриваются электротомографические исследования в замкнутом пространстве: в пирамиде [Tejero-Andrade et al., 2018] и церкви [Tsokas et al., 2008]. Чаще всего геофизические исследования проводятся над пещерами на дневной поверхно сти с целью определения положения ходов или устойчивости кровли пещеры [Leucci, De Giorgi, 2005; Cardarelli et al., 2010; Martinez-Moreno et al., 2013]. Описано применение электротомографии для определения толщины и морфологии осадочного слоя, что включает разведывание участков, которые могут представлять археологический интерес. При этом глубина разрезов электросопротивления не превышала 4 м, тогда как раскопки показали мощность отложений в 12 м [Obradovic et al., 2015].

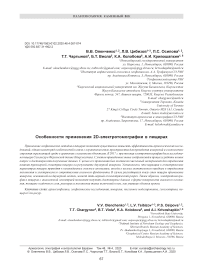

С такой же проблемой мы столкнулись во время мультидисциплинарных исследований пещеры Сель-унгур на юге Ферганской долины в Кыргызстане (рис. 1) – одной из крупнейших карстовых полостей в Центральной Азии. Раскопки на этой стоянке осуществлялись еще в 1980-х гг., когда она была класси-

Рис. 1 . Расположение пещеры Сельунгур.

фицирована как памятник раннего палеолита. Новые исследования, проводимые с 2014 г., показали, что каменные комплексы пещеры Сельунгур обладают среднепалеолитическими чертами [Kolobova et al., 2018; Krivoshapkin et al., 2018]. Научная значимость памятника ввиду уникальности антропологических и археологических находок требует дальнейшего его изучения.

Методы

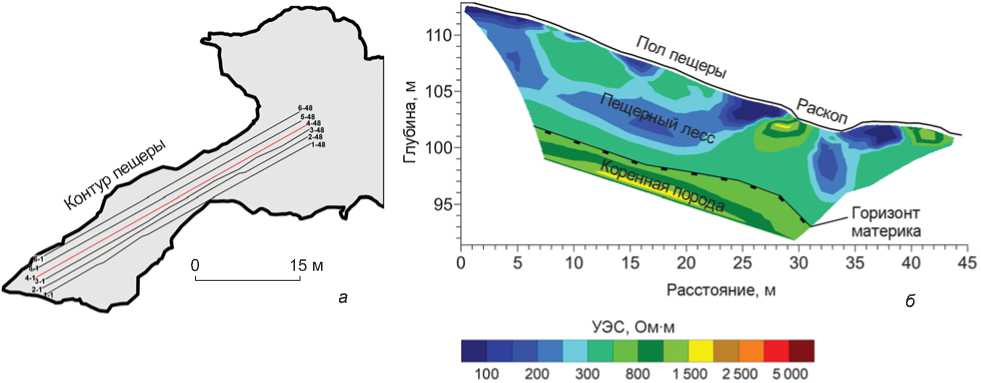

С целью нахождения наиболее перспективных участков для будущих раскопок использовались геофизические методы, в частно сти электротомография [Цибизов и др., 2017]. Она проводилась с помощью аппаратуры «Скала-48» по шести параллельным профилям, расположенным на расстоянии 1 м друг от друга вдоль основной галереи пещеры (рис. 2, а ). Для измерений использовалась поле-дипольная установка (рис. 3). Она более чувствительна к локальным неоднородностям в отличие от установки Веннера– Шлюмберже, а получаемые данные меньше искажены помехами по сравнению с дипольно-дипольной установкой. Число электродов составляло 48, расстояние между ними варьировалось от 1 до 5 м, а коэффициент n – от 1 до 6. Максимальное расстояние na 30 м, а максимальная глубина исследования 11 м. Для снижения сопротивления заземления точки контакта электродов со средой были смочены соленой водой.

Обработка данных производилась с помощью программ дву- и трехмерной инверсии Res2DInv и Res3DInv [Loke, 2002, 2007]. Применялась поме- хоустойчивая робастная инверсия со стандартным пороговым коэффициентом 0,05. Такое ограничение обычно дает модель с контрастными границами между областями с разными значениями УЭС, но в каждой из них оно практически постоянно. Это приемлемо для решения такой геологической задачи, как определение границы между рыхлыми и коренными породами, что соответствует целям нашего исследования.

Результаты

В нижней части геоэлектрического разреза по профилю 4 была выявлена приблизительная граница кровли коренной породы с УЭС 600–2 000 Ом∙м (см. рис. 2, б ), перекрытая рыхлыми отложениями (УЭС 200–500 Ом∙м). Осадочные породы с УЭС менее 100 Ом∙м в интервале 25–30 и 35–40 м представлены влажным пещерным лессом. Крупные фрагменты кровли, погребенные в рыхлых отложениях, характеризуются высокими значениями УЭС. Область обрушения проявляется на разрезе в виде локальной высокоомной аномалии в интервале 41–43 м. Начиная с 30 м коренные породы резко проседают. Это связано с зоной разлома, которая рассекает пещеру через продолжение основной галереи. Данные электротомографии подтверждены в процессе раскопок: глубина отложений в самой большой галерее пещеры Сельунгур составляет 6–9 м.

Полученные результаты представляются достаточно информативными, однако непонятно, насколько им

Рис. 2 . Расположение профилей внутри пещеры Сельунгур ( a ) и геоэлектрический разрез по профилю 4 ( б ).

Рис. 3 . Схема поле-дипольной установки: C1 – токовый электрод; P1, P2 – измерительные электроды.

можно доверять. Чтобы прояснить этот вопрос, мы выполнили численное моделирование электротомографи-ческих съемок в пещерах с разными геометрическими параметрами. Совокупные результаты были проанализированы и сопоставлены с полевыми данными.

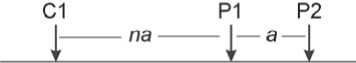

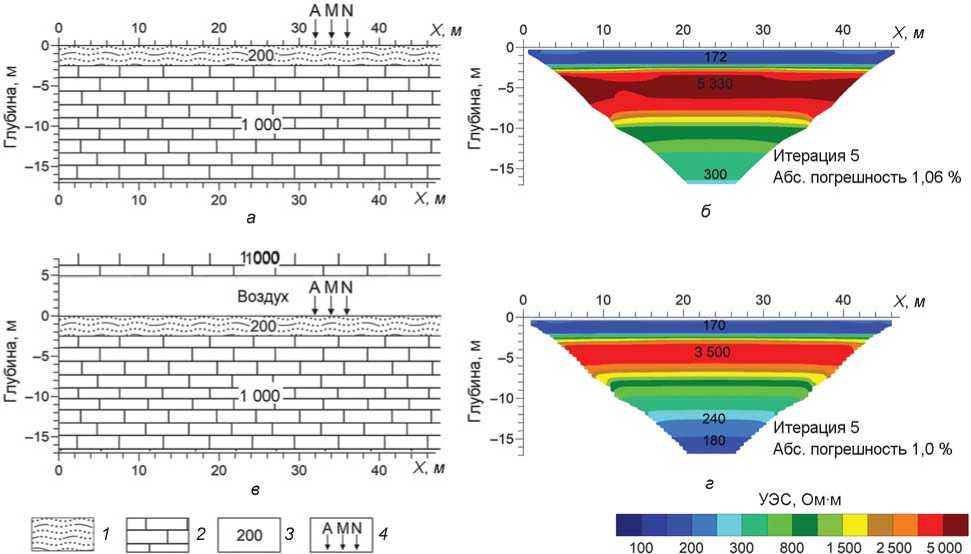

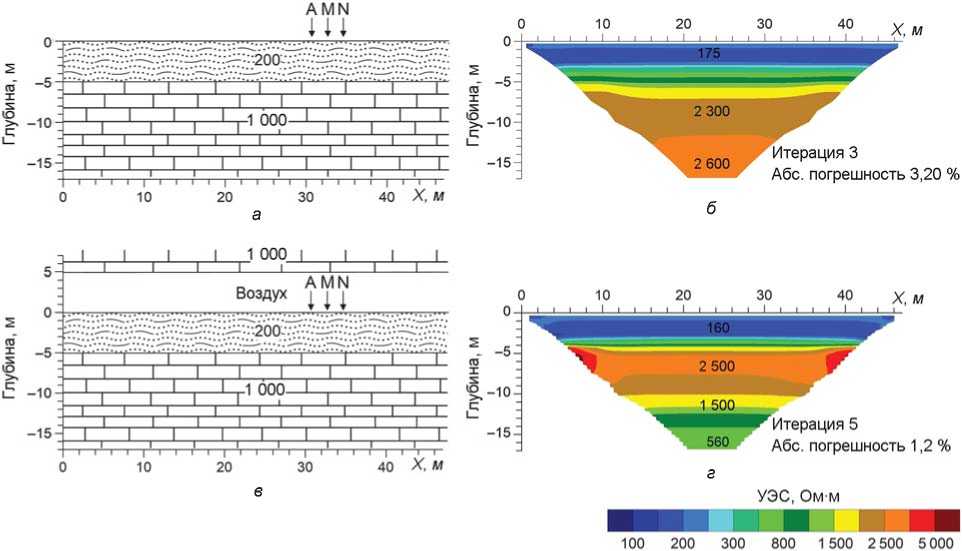

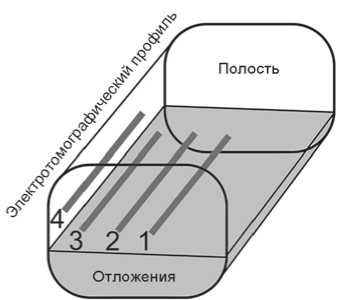

Численное моделирование производилось с помощью программы Comsol Multyphysics. Пещера была аппроксимирована трехмерной средой (150 × 100 × × 100 м) с полостью, частично заполненной отложениями (рис. 4). Длина, ширина и высота свободного пространства полости равны 70, 10 и 5 м. Толщина осадочного слоя варьировалась в пределах 2,5; 5 и 10 м. Удельное электрическое сопротивление среды оценивалось в процессе полевых исследований [Цибизов и др., 2017] и составляло 1 000 Ом∙м для коренной породы и 200 Ом∙м для рыхлых отложений. Для оценки влияния потолка (который мог проводить часть тока) все численные эксперименты проводились в моделях как с потолком, так и без него (модели полупространства). Моделировалось электрическое поле от поле-дипольной установки (аналогично полевым измерениям). Модель была заключена в «бесконечные элементы» (для моделирования удаленного электрода) с условиями «земли» ( U = 0) на их внешних границах. С помощью программы RES2DInv на основе смоделированных данных была выполнена двумерная инверсия. Количество точек данных для каждого профиля в 2D-моделировании составляло 916. На рис. 5–7 представлены результаты инверсии в шести рассмотренных случаях.

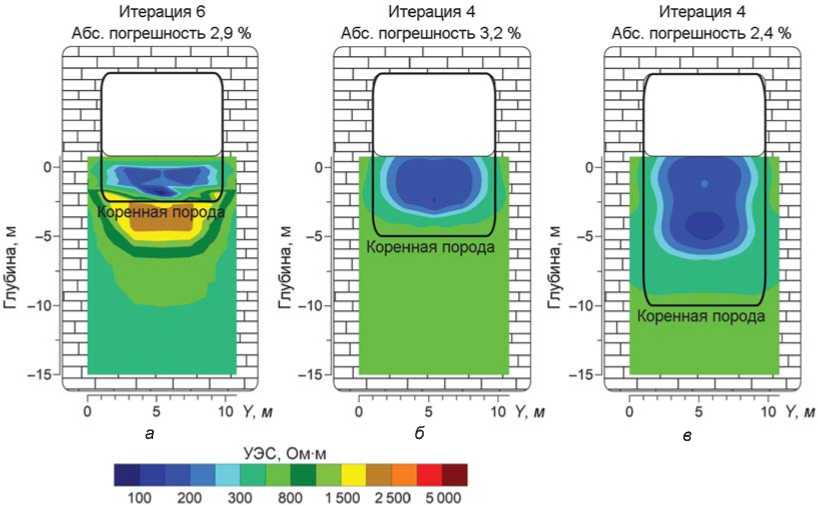

При толщине осадочного слоя 2,5 м (рис. 5) мощность отложений определяется вполне адекватно. В первом случае (без свода) ложная низкоомная ано- малия (до 300 Ом∙м) фиксируется с глубины 12 м. Инверсия дает восстановленное значение УЭС коренных пород в 2–5 раз больше, чем в истинной модели среды. Во втором случае (со сводом) получены аналогичные результаты, но аномалия низкого удельного сопротивления достигает 150 Ом∙м и начинается с глубины 9 м.

При толщине осадочного слоя 5 м (рис. 6) мощность отложений в обоих случаях оказывается заниженной (3,5 м), а значение УЭС коренных пород – в 2 раза выше, чем в истинной модели среды. Низкоомная аномалия (до 550 Ом∙м) фиксируется только во втором случае (со сводом).

При толщине рыхлых отложений в 10 м невозможно определить поверхность коренных пород, когда стена пещеры находится в 5 м от профиля (рис. 7). Стена создает ложную границу на разрезе на глубине 5 м. УЭС материковых пород определяется достаточно хорошо (1 200 Ом∙м) в случае модели со сводом; а в восстановленной модели полупространства (без свода) оно возрастает с глубиной до 4 200 Ом∙м, что не согласуется с истинной моделью.

Обсуждение результатов

Численное моделирование показало, что двумерная автоматическая инверсия, использующая прямую задачу для полупространства, в общем случае не может применяться для обработки данных, полученных в пещере. Толщина осадочного слоя не определяется, если она превышает расстояние до стены пещеры. Инверсия дает неверные значения удельного электрического сопротивления отложений и коренных пород.

а

б

Рис. 4 . Общий вид рассматриваемых конечно-элементных моделей.

а – полость с низкоомными (200 Ом∙м) отложениями внутри проводящего (1 000 Ом∙м) пространства; б – проводящее полупространство с отложениями.

Рис. 5 . Геоэлектрические модели пещеры без свода ( а ) и с ним ( в ) и соответствующие двумерные разрезы инверсионных моделей распределения УЭС ( б , г ). Толщина осадочного слоя 2,5 м.

1 - пещерный лесс; 2 - известняк; 3 - УЭС; 4 - полярно-дипольная решетка.

Рис. 6 . Геоэлектрические модели пещеры без свода ( а ) и с ним ( в ) и соответствующие двумерные разрезы инверсионных моделей распределения УЭС ( б , г ). Толщина осадочного слоя 5 м.

Усл. обозн. см. рис. 5.

Рис. 7 . Геоэлектрические модели пещеры без свода ( а ) и с ним ( в ) и соответствующие двумерные разрезы инверсионных моделей распределения УЭС ( б , г ). Толщина осадочного слоя 10 м.

Усл. обозн. см. рис. 5.

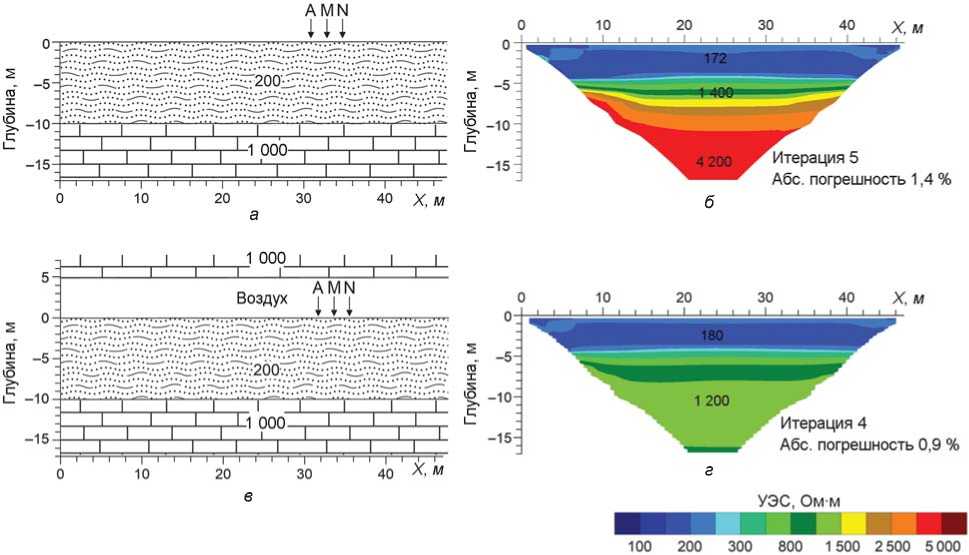

Для оценки возможностей улучшения результатов исследования дополнительно проводилось трехмерное моделирование. Данные семи параллельных двумерных линий съемки были объединены в трехмерный набор (рис. 8). Данные профилей 2, 3 и 4 использовались дважды – для этих и для симметричных им профилей (на рисунке не показаны). Для последующей инверсии применялась программа Res3DInv. Внешние профили располагались на стене пещеры. Общее количество точек измерения в 3D-моделировании составило 6 412.

При небольшой (2,5 м) мощно сти отложений (рис. 9, а ) граница материковых и осадочных пород

Рис. 8 . Схема электротомографических профилей в трехмерном моделировании.

уверенно определялась, но удельное электрическое сопротивление первых (до 2 250 Ом∙м) оказывалось завышенным, а вторых (120–130 Ом∙м) – заниженным по сравнению с истинной моделью. В случае, когда толщина отложений превышает половину ширины пещеры (рис. 9, б ), ни глубина залегания коренной породы, ни УЭС этой и осадочных пород не могут быть точно определены. Граница между слоями с низким и высоким сопротивлением (отложения и коренная порода) оказалась выше, чем в геоэлектрической модели пещеры. Все это указывает на то, что даже трехмерная инверсия не позволяет реконструировать реальную геоэлектрическую модель пещеры в рассмотренных случаях.

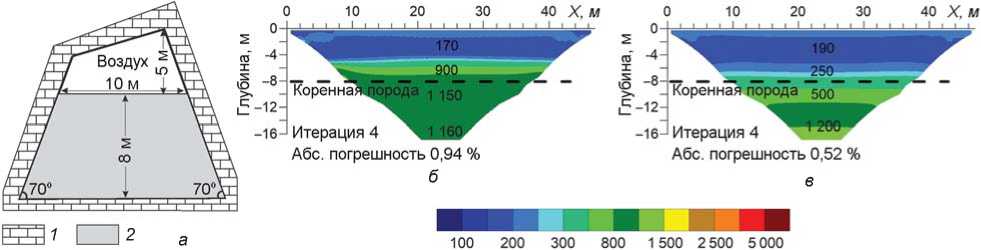

Означают ли результаты моделирования, что для каждой пещеры будут получены неправильные гео-электрические разрезы? Полевые данные опровергают это. В нижней части разреза (см. рис. 2) нет низкоомных аномалий, но толщина осадочного слоя (8 м) больше половины ширины пещеры (5 м). По какой причине результаты моделирования противоречат полевым данным? Мы предположили, что не была учтена сложная геометрия пещеры, и построили еще одну модель (рис. 10, а ): стены пещеры продолжили вниз (в соответствии с наблюдаемым углом наклона в 70 ° в их открытой части), а также включили в модель приблизительную форму свода. Мощность отложений была принята равной 8 м; УЭС осадочных

Рис. 9 . Трехмерные разрезы восстановленных моделей распределения УЭС при толщине осадочного слоя 2,5 м ( a ), 5,0 ( б ) и 10 м ( в ).

Рис. 10 . Модель пещеры Сельунгур с наклонными стенами ( а ) и результаты инверсии для нее ( б ) и для простой двухслойной модели ( в ).

1 – материк; 2 – отложения.

пород – 200 Ом∙м, а коренных – 1 000 Ом∙м (согласно полевым данным). Профиль располагался вдоль пещеры на равном расстоянии от стен.

Для модели была решена трехмерная прямая задача, затем на основании полученных данных произведена автоматическая двумерная инверсия (разработанная для полупространства). В этом случае она дала хороший результат, показав соответствие УЭС пород и глубины границ, восстановленных в результате инверсии, истинной модели (рис. 10, б ). Полученные данные сравнивались с результатом инверсии для простой двухслойной модели с аналогичными параметрами (ρ1 = 200 Ом∙м, h 1 = 8 м, ρ2 = 1000 Ом∙м, h 2 = ∞). Удельное электрическое сопротивление верхнего слоя довольно близко к «реальному», но граница размыта

(рис. 10, в ). Оказалось, что при расходящихся стенах пещеры их влияние на распределение тока сглаживалось и двумерная инверсия для полупространства давала достоверный результат.

Выводы

Обычно электротомография с использованием двумерной инверсии не может применяться в исследовании внутри пещеры, полуширина которой меньше толщины осадочного слоя. Использование этого метода в неблагоприятных условиях может привести к возникновению ложных низкоомных аномалий в нижней части разреза, погрешности в определении границ горных пород и неверной оценке их удельного электрического сопротивления. Трехмерная съемка и инверсия существенно не улучшают качество результатов. Однако в некоторых случаях (как это показало полевое исследование) двумерная электротомография позволяет получить модель структуры пещеры со значительной степенью соответствия. Это происходит в том случае, когда стены пещеры расходятся с глубиной, а ток распространяется приблизительно как в двумерной среде. Использование других геофизических методов, таких как георадар, в комплексе с электротомографией представляется эффективным, но может осложняться отражениями от свода и стен пещеры.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-04122). Авторы выражают искреннюю благодарность студентам Ошского и Баткенского государственных университетов за их неоценимую помощь в полевых исследованиях.

Список литературы Особенности применения 2D-электротомографии в пещерах

- Цибизов Л.В., Кривошапкин А.И., Осипова П.С., Оленченко В.В., Григоревская А.В., Виола Б., Чаргынов Т., Колобова К.А., Шнайдер С.В. Апробация комплекса геофизических методов в пещере Сельунгур (Кыргызстан) // Теория и практика археологических исследований. – 2017. – № 4. – С. 169–177.

- Campana S., Piro S. Seeing the Unseen: Geophysics and Landscape Archaeology. – L.: CRC Press, 2008. – 371 p.

- Cardarelli E., Cercato M., Cerreto A., Di Filippo G. Electrical Resistivity and Seismic Refraction Tomography to Detect Buried Cavities // Geophysical Prospecting. – 2010. – Vol. 58. – P. 685–695.

- El-Qady G., Metwaly M., Drahor M.G. Geophysical Techniques Applied in Archaeology // Archaeogeophysics: State of the Art and Case Studies. – Cham: Springer, 2019. – P. 1–25.

- Kolobova K.A., Flas D., Krivoshapkin A.I., Pavlenok K.K., Vandenberghe D., De Dapper M. Reassessment of the Lower Paleolithic (Acheulean) Presence in the Western Tien Shan // Archaeological and Anthropological Sciences. – 2018. – Vol. 10. – P. 615–630.

- Krivoshapkin A., Viola B., Chargynov T., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Fedorowicz S., Shnaider S., Kolobova K. Middle Paleolithic Variability in Central Asia: Lithic Assemblage of Sel’Ungur Cave // Quatern. Int. – 2018. – Vol. 535. – P. 88–103.

- Leucci G., De Giorgi L. Integrated Geophysical Surveys to Assess the Structural Conditions of a Karstic Cave of Archaeological Importance // Natural Hazards and Earth System Science. – 2005. – Vol. 5. – P. 17–22.

- Loke M.H. RES2DINV ver. 3.50 // Rapid 2-D resistivity and IP inversion using the least square method. 2002. – URL: https://moodle.polymtl.ca/pluginfi le.php/419838/mod_resource/content/0/MANUELRES2Dinv.pdf

- Loke M.H. Res3Dinv Software, Version 2.14 // Geoelectrical imaging 2D&3D, Pinang. 2007. – URL: http://personales.upv.es/jpadin/coursenotes.pdf

- Martinez-Moreno F.J., Pedrera A., Ruano P., Galindo-Zaldivar J., Martos-Rosillo S., Gonzalez-Castillo L., Sanchez-Ubeda J.P., Marin-Lechado C. Combined Microgravity, Electrical Resistivity Tomography and Induced Polarization to Detect Deeply Buried Caves: Algaidilla Cave (Southern Spain) // Engineering Geology. – 2013. – Vol. 162. – P. 67–78.

- Obradovic M., Zeid N.A., Bignardi S., Bolognesi M., Peresani M., Russo P., Santarato G. High Resolution Geophysical and Topographical Surveys for the Characterisation of Fumane Cave Prehistoric Site, Italy // Near Surface Geoscience 2015. 21st European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics. – 2015. – Vol. 1. – P. 1–5.

- Tejero-Andrade A., Argote-Espino D.L., Cifuentes-Nava G., Hernández-Quintero E., Chávez R.E., García-Serrano A. ‘Illuminating’ the interior of Kukulkan’s Pyramid, Chichén Itzá, Mexico, by means of a Non-Conventional ERT Geophysical Survey // J. of Archaeol. Sci. – 2018. – Vol. 90. – P. 1–11.

- Tsokas G.N., Tsourlos P.I., Vargemezis G., Novack M. Non-Destructive Electrical Resistivity Tomography for Indoor Investigation: The Case of Kapnikarea Church in Athens // Archaeological Prospection. – 2008. – Vol. 15. – P. 47–61.

- Witten A. Handbook of Geophysics and Archaeology. – N. Y.: Routledge, 2017. – 320 p.