Особенности применения гидроакустических средств в подводной археологии на примере обследования раскопок крепости Саркел

Автор: Волощенко А.П., Пивнев П.П., Хохлов С.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности применения гидролокатора бокового обзора и параметрического профилографа для решения задач подводной археологии. В качестве примеров приведены фрагменты акустических мозаик и профилограмм, полученных при гидроакустическом обследовании места раскопок крепости Саркел. Изложена методика проведения работ. Кратко сформулированы основные принципы работы гидроакустического оборудования. Описаны особенности формирования акустических изображений и правила их интерпретации. В результате гидроакустического обследования дна и поддонных слоев было обнаружено множество аномалий, которые могут быть результатом антропогенной деятельности.

Саркел, хазарский каганат, гидролокатор бокового обзора, параметрический профилограф

Короткий адрес: https://sciup.org/143182449

IDR: 143182449 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.272.473-486

Текст научной статьи Особенности применения гидроакустических средств в подводной археологии на примере обследования раскопок крепости Саркел

Методы гидроакустического дистанционного зондирования применяются в подводной археологии с 1960-х гг. Первоначально гидроакустическое зондирование использовалось в основном в качестве инструмента для поиска затонувших кораблей и выборочной разведки отдельных участков, позволяющей получить общее представление о подводном рельефе района работ. В процессе дальнейшего развития гидроакустических технологий акцент в подводных археологических исследованиях сместился от чистой разведки к составлению подробной карты всего района работ и фиксации на ней всех возможных типов объектов археологического наследия (The Oxford handbook…, 2011. P. 68–89; Underwater archaeology…, 2009. P. 103–113; Вахонеев , 2021. С. 151–159).

Использование в ходе подводных археологических разведок гидроакустических методов позволяет значительно уменьшить временные и финансовые затраты, повысить качество и количество собираемой информации, а также исключить

риск повреждения физической целостности объектов культурного наследия под водой. Существенным преимуществом гидроакустической съемки является возможность быстрого сбора больших объемов предварительной информации о районе работ и расположенных в нем объектах ( Фирсов , 2010. С. 284–317; Лебединский, Чхаидзе , 2021). Причем объекты и аппаратура, собирающая информацию, могут находиться на расстоянии в десятки, а иногда и сотни метров друг от друга. Это позволяет значительно расширить район поиска и проводить разведку со скоростью, недоступной для визуальных методов поиска. Некоторые типы гидроакустического оборудования могут обнаруживать объекты, спрятанные под дном и недоступные для обнаружения водолазами ( Волощенко , 2021; Матишов и др ., 2017). Кроме того, ограниченная подводная видимость и сильные течения не являются проблемами для инструментов дистанционной разведки. Гидроакустические технические средства можно использовать в морских условиях, не соответствующих требованиям безопасности при водолазных работах. Однако гидроакустические методы следует рассматривать не как средства, заменяющие водолазов в подводных археологических исследованиях, а как дополнительные инструменты, которые могут повысить эффективность водолазных работ. Только комплексное применение гидроакустических и визуальных методов поиска позволяет достичь наибольшей результативности подводных археологических исследований (The Oxford handbook…, 2011. P. 68–89; Underwater archaeology…, 2009. P. 103–113; Вахонеев , 2021. С. 151–159; Green , 2004. P. 74–84; Ольховский, Мазуркевич , 2011; Правила проведения…, 2019).

В сентябре 2022 г. исследовательская группа, состоящая из преподавателей и студентов ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», а также сотрудников ООО «НЕЛАКС», по заказу АНО «Подводное Археологическое Общество», провела гидроакустическое обследование затопленного Левобережного Цимлянского городища (Саркел – Белая Вежа). В ходе работ было проведено исследование части акватории Цимлянского водохранилища в районе г. Цимлянск Ростовской области. Цель экспедиции состояла в изучении характера дна водохранилища, получении батиметрических данных, составлении гидроакустической мозаики дна, выявлении объектов естественного и искусственного происхождения, расположенных как на поверхности дна, так и под ним.

Крепость Саркел на Нижнем Дону была важнейшим компонентом инфраструктуры Хазарского каганата. Она была построена хазарами при помощи византийских инженеров в 830-х гг. Основной вклад в исследование Саркела внес М. И. Артамонов. Именно он, на основании археологических раскопок в 1934–1936, 1949–1951 гг., локализовал крепость Саркел на месте Левобережного Цимлянского городища. Во время экспедиций М. И. Артамонова была раскопана большая часть крепости и получено колоссальное количество предметов культурного наследия прошлого. В дальнейшем место раскопок ушло на дно во время строительства Цимлянского водохранилища. Это обстоятельство стало причиной прекращения дальнейших полевых исследований крепости. Дальнейшее изучение Саркела было продолжено учениками М. И. Артамонова на основании материалов, полученных во время раскопок. И все же почти через 70 лет после того, как памятник культурного наследия оказался затопленным, вопросы о роли и значении Саркела для Хазарского каганата не теряют своей актуальности (Артамонов, 1962. С. 288–323; Плетнева, 2006. С. 13–35; Флёров, 2016).

Работы выполнялись с помощью дистанционных методов обследования рельефа дна и объектов, расположенных как на самой поверхности дна, так и под ним. Для осуществления гидроакустической съемки использовались приборы отечественного производства предприятия ООО «НЕЛАКС», а именно гидролокатор бокового обзора (ГБО) и параметрический профилограф (ППФ). ГБО с рабочей частотой 290 кГц позволяет осуществлять обследование поверхности морского дна на глубинах от 1 до 80 м с разрешением по дальности до 3 см. Прибор позволяет получать детальное изображение дна с хорошим качеством в режиме реального времени в полосе обзора до 500 м на оба борта. ППФ с рабочими частотами от 7 до 21 кГц позволяет осуществлять обследование толщи морского грунта на глубину до 30 м с разрешающей способностью по слоям до 10 см.

Согласно нормативным документам (Правила проведения…, 2019. С. 7–8) в зоне высокой вероятности присутствия объектов археологического наследия и археологических предметов обследование следует выполнять на частоте 500– 1600 кГц, на остальной части водного объекта допустимо обследование на частоте 100–500 кГц. Поэтому в дальнейшем области, представляющие особый интерес, были обследованы с использованием ГБО Humminbird Helix Chirp G4N с частотой 1050 кГц. Сравнение результатов применения двух ГБО представлено в работе ( Хохлов и др. , 2022).

Аппаратура, используемая в работе, размещалась на маломерном судне (тримаран). Антенны ГБО крепились на штанги по обоим бортам судна на глубину 0,9 м и ориентировались в сторону дна с наклоном 30 градусов к горизонту. Антенна ППФ крепилась на штангу по левому борту на глубину 1 м и ориентировалась параллельно дну. Навигация и последующая привязка обнаруженных объектов к координатам осуществлялись с помощью двух GPS-антенн, расположенных на штангах по обоим бортам судна. Поступающие с GPS-антенн данные регистрировались в формате координат системы WGS 84.

Глубина в районе проведения работ менялась от 10 до 18 м. Обследованная площадь составила 0,4 кв. км. Методика съемки заключалась в проходе судном по заданному маршруту (галсу) и профилированию дна и донных структур ППФ и сьемке поверхности дна ГБО. Галсы были построены так, чтобы перекрыть всю зону поиска. Расстояние между галсами составляло до 50 м, что обеспечило перекрытие зон обзора ГБО на соседних галсах не менее 50 %. В соответствии с выбранными галсами судно двигалось со скоростью до 4 узлов по проложенной трассе, эхосигналы записывались в память компьютера в виде файлов с данными для дальнейшей обработки и анализа результатов. В результате получилась акустическая мозаика в виде панорамы поверхности дна и вертикальных разрезов донного грунта.

Чтобы эффективно интерпретировать гидроакустические данные, важно понимать, как эти данные получаются. И хотя все активные акустические системы имеют схожий принцип работы, существенные различия у них все же имеются. Акустические системы функционируют, передавая акустические импульсы в сторону дна и ожидая, пока возвращенная энергия будет принята и обработана

50 м бортовыми компьютерами. Однако ППФ строит изображения поддонных слоев на основе отраженных сигналов, а ГБО использует рассеянные сигналы (донная реверберация) для получения акустических изображений морского дна. Важно понимать разницу между отраженными и рассеянными сигналами (The Oxford handbook…, 2011. P. 68–89; Underwater archaeology…, 2009. P. 103–113; Вахо-неев, 2021. С. 151–159; Фирсов, 2010. С. 284–317; Green, 2004. P. 74–84).

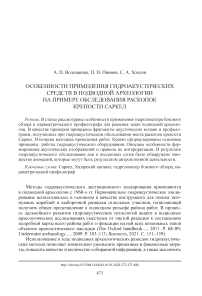

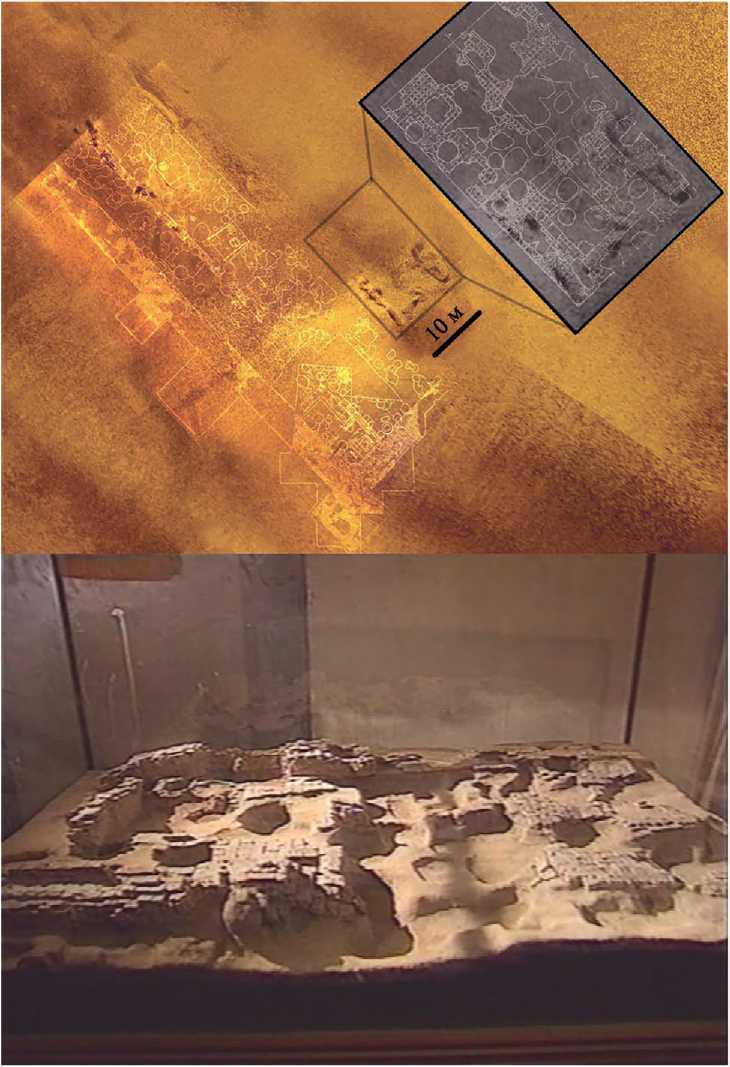

ГБО применяют для получения изображения морского дна. Ширина полосы обзора ГБО на один борт на мелководье ограничена глубиной района работ и не превышает 5–7 глубин, если антенны ГБО установлены на судно. Поэтому даже если производитель ГБО заявляет полосу обзора своего изделия в несколько сотен метров, то достичь максимальных значений полосы обзора на мелководье в большинстве случаев невозможно. Совместное использование ГБО с системами спутниковой навигации позволяет связывать гидроакустические данные и географические координаты. Для каждой точки акустического изображения становится известно точное местоположение, поэтому можно наложить гидроакустические данные на географическую карту. В итоге при постобработке результатов съемки можно создать акустическую мозаику дна, которая является полным аналогом географической карты с фотографическим качеством (The Oxford handbook…, 2011. P. 68–89; Underwater archaeology…, 2009. P. 103–113; Вахонеев , 2021. С. 151–159; Фирсов , 2010. С. 284–317; Green , 2004. P. 74–84). На рис. 1 приведены фрагменты акустических мозаик, полученные в результате обследования места раскопок Саркела.

Для гидроакустической съемки очень важен угол, под которым акустический сигнал достигает цели. Поэтому, проходя мимо объекта на разных расстояниях и с разных сторон, можно получить разную, но дополняющую друг друга информацию (The Oxford handbook…, 2011. P. 68–89; Underwater archaeology…, 2009. P. 103–113; Фирсов , 2010. С. 284–317; Green , 2004. P. 74–84). Для иллюстрации данного факта рассмотрим фрагменты акустической мозаики на рис. 1. Все фрагменты получены при прохождении разными галсами одного района. Направление движения судна и используемый борт показаны на рисунках соответствующим значком. При интерпретации данных гидроакустической съемки особое внимание уделяется аномалиям, т. е. существенным различиям между постоянным или плавно меняющимся фоном и очень сильным отражением или рассеиванием. На рис. 1: 1 1 к подобным аномалиям можно отнести группу объектов 1, образующих прямоугольник; группу объектов 2, образующих прямую

Рис. 1 (с. 476). Фрагменты акустической мозаики дна

1 – левый борт: 1, 2 – камни; 3 – низменность; 2 – правый борт: 1, 2 – камни; 3 – низменность; 4, 5 – насыпи; 6 – траншея; 3 – левый борт: 1, 2, 9 – камни; 3 – низменность; 6 – траншея; 7, 8 – насыпи; 1–4 – галсы профилографа; 4 – левый борт: 2 – камни; 7 – насыпь; 10 – траншея линию, и темное пятно 3. Антенны ГБО излучают акустический импульс в сторону дна под некоторым углом. Большая часть падающей энергии в этом случае отражается от дна и уходит в сторону, противоположную антеннам. Однако, поскольку дну и лежащим на нем объектам присуща шероховатость, то часть падающего импульса рассеивается их поверхностями и принимается антеннами ГБО. Этот рассеянный акустический сигнал также известен как реверберация. Интенсивность обратного рассеяния сигнала находится в прямой зависимости от степени шероховатости поверхности и угла падения. Чем существеннее шероховатость, тем сильнее реверберация.

Второй важной физической характеристикой объекта является его акустическое сопротивление, т. е. произведение плотности материала на скорость распространения звука в нем. Именно отношение акустических сопротивлений сред определяет, какая часть энергии будет поглощена, а какая отразится. Камни, гравий, дерево и металлы являются лучшими отражателями, чем мелкозернистые отложения, и поэтому на акустической мозаике они будут выглядеть как светлые пятна. В то же время области дна с песком будут выглядеть светлее, чем области с илом. Форма объектов, включая уклон дна, также влияет на отражающую способность и обратное рассеяние. Основываясь на вышеизложенном, видно, что большая часть дна на рис. 1: 1 покрыта песком, а область 3 является впадиной с илом. Группы объектов в областях 1 и 2 находятся в неглубоких низменностях. Светлые пятна в областях 1 и 2 – это камни. Темные пятна в областях 1 и 2 – это акустические тени, которые возникают рядом с объектами, которые возвышаются над дном или частично утопают в нем. Акустические тени часто могут больше сказать о форме и характере объекта, чем обратное рассеяние от самого объекта. Камни в областях 1 и 2 возвышаются на высоту около 50–70 см над дном. Правильные геометрические формы камней и результаты водолазного обследования ( Хохлов , 2022) свидетельствуют об их антропогенном происхождении.

На рис. 1: 2 присутствуют группы камней 1 и 2 и низменность 3. Также можно заметить насыпи 4 и 5. Насыпи трудно распознать визуально, так как они пологие и относительно невысокие, а также удалены от судна. Все эти факторы значительно уменьшают принимаемый от них рассеянный сигнал. Но акустические тени четко свидетельствуют о наличии насыпей. Сопоставление гидроакустических данных, водолазного обследования, аэрофотосъемки 1950-х гг. и описания местности расположения Саркела ( Артамонов , 1962. С. 288–323; Плетнева , 2006. С. 13–35; Раппопорт , 1959. С. 29–31; Флёров , 2016; Хохлов , 2022) доказывает, что возвышенности и низменности – это занесенные отвалы и траншеи, образовавшиеся в результате раскопок Левобережного Цимлянского городища. На рис. 1: 1 насыпей не видно, так как на этом галсе они находятся в мертвой зоне ГБО, под дном судна. Также на рис. 1: 2 можно отметить тонкую длинную траншею с илом 6. Траншея имеет явно антропогенное происхождение. На рис. 1: 1 траншея присутствует, однако из-за неудачного угла съемки практически неразличима.

Рис. 1: 3 дает еще больше информации о рельефе района и объектах на нем. На рисунке присутствуют группы камней 1 и 2 и низменность 3. В областях 7 и 8 видны невысокие протяженные насыпи. Рядом с низменностью расположена группа камней 9, образующих прямую линию. Камни возвышаются на 20–30 см над дном. Группа камней 9 присутствует на рис. 1: 1 и 1: 2, однако из-за неудачного угла съемки практически неразличима. Траншея 6 сливается с насыпью 7, хотя ее части все же можно заметить на рисунке. Объекты 1, 2, 7–9 параллельны друг другу и вытянуты с ЮЗ на СВ. Все перечисленные объекты связаны между собой и имеют антропогенное происхождение.

При необходимости уточнить данные об обнаруженных на дне объектах нужно ходить не только параллельными галсами, но и под определенным углом друг к другу. На рис. 1: 4 присутствуют группа камней 2 и северная часть холма 7. Также на рисунке присутствует траншея 10, части которой сходятся под прямым углом. На рис. 1: 1 – 3 траншею 10 заметить было невозможно. Важно помнить, что приведенные на рис. 1: 1 – 4 части акустических мозаик нельзя объединить в одну, так как при наложении часть данных, особенно сведения об акустических тенях, будет утеряно.

ППФ применяют для получения двухмерного изображения поддонной структуры в виде двухмерного разреза под дном судна. Форма разреза повторяет траекторию судна. Если аппроксимировать данные между галсами, то можно получить трехмерную карту поддонной структуры. Важно помнить, что аппроксимирование позволяет предугадать только плавно изменяющиеся структуры. Если между галсами расположена аномалия или какой-то резкий скачок слоя, то информация об этой особенности будет отсутствовать. Как и для ГБО, при постобработке данных с ППФ особый интерес представляют аномалии. И в то же время знания о характере поддонной структуры позволяют предсказать наличие искусственного объекта, даже если он не выражен явно в форме аномалии. Совместное использование ППФ с системами спутниковой навигации позволяет накладывать данные профилирования на географическую карту и/или акустическую мозаику (The Oxford handbook…, 2011. P. 68–89; Underwater archaeology…, 2009, P. 103–113; Вахонеев , 2021. С. 151–159; Волощенко , 2021; Green , 2004. P. 74–84).

Разрешающая способность обычных профилографов значительно уступает ГБО. Это объясняется физическими свойствами рабочих частот профилографов. Высокие частоты дают лучшее разрешение, но могут проникать в дно лишь на небольшое расстояние, и, наоборот, низкие частоты проникают глубже, но дают худшее разрешение. Еще один фактор, зависящий от частоты, – это размер антенны профилографа. Чем ниже частота, тем больше антенна. Это обстоятельство существенно осложняет применение профилографов на маломерных судах на мелководье. Использование параметрических профилографов делает возможным частично обойти описанные выше проблемы. Во-первых, ППФ работает не на одной частоте, а излучает сигналы в широком диапазоне частот, в том числе сложные широкополосные. Постобработка сложного отраженного сигнала позволяет сохранить приемлемую разрешающую способность. Во-вторых, антенна ППФ излучает в воду высокочастотный сигнал, который благодаря нелинейным свойствам воды трансформируется в низкочастотный сигнал. Таким образом, ППФ формирует низкие частоты без увеличения размера антенны ( Волощенко , 2021).

Антенна ППФ излучает акустический импульс вертикально вниз и принимает отраженный обратно сигнал. Поэтому именно от отношения акустических сопротивлений зависит, какая часть энергии поглотится, а какая вернется к антенне. Глубина проникновения акустического сигнала в донный грунт определяется геологическими характеристиками грунта. В крупнозернистые отложения (пески и гравий) труднее проникнуть, чем в мелкозернистые отложения (илы и глины). Форма объектов, уклон дна и поддонных слоев также влияют на отражающую способность.

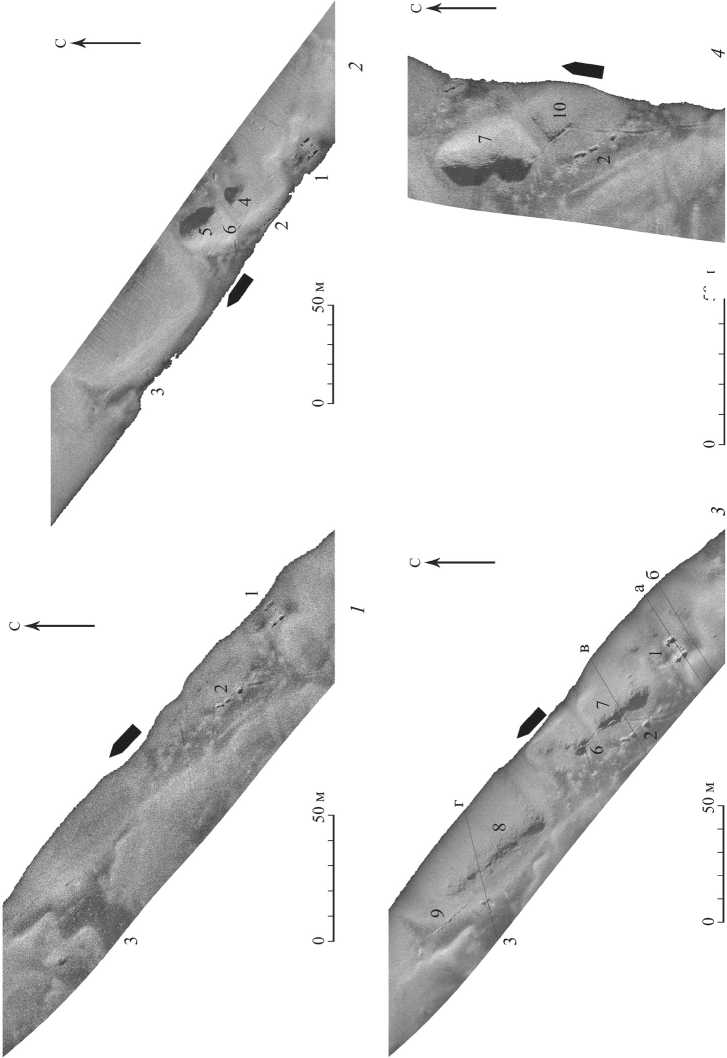

На рис. 2 приведены профилограммы, полученные в результате обследования места раскопок Саркела. Для ППФ характерно инверсное представление данных, поэтому объекты с наибольшей отражающей способностью выглядят как наиболее темные области. Судно двигалось по галсам с ЮЗ на СВ. Группа объектов 1 на рис. 2: 1 соответствует группе камней прямоугольной формы 1 на рис. 1: 1 – 3 . Видно, что камни находятся в яме глубиной около 2,5 м. По силе отражения от дна ямы видно, что оно засыпано смесью ила и песка. В области 11 расположена большая низменность. Анализ описаний местности до затопления ( Артамонов , 1962. С. 288–323) и результат на рис. 3 доказывают, что низменность является старым руслом реки Дон. Наиболее глубокие части русла заполнены смесью ила и песка, причем ил преобладает. В области 12 четко видно 2 слоя. Верхний хорошо отражающий слой – это песок. Нижний слой – это ил, глина или чернозем. В области 13 видна аномалия со схожей структурой. Это малый ров, который окружал кирпичную крепость Саркел с юго-запада ( Плетнева , 2006. С. 13–35). При обследовании этого участка дна с помощью ГБО каких-либо аномалий обнаружено не было. На рис. 2 вертикальными линиями показаны границы полосы обзора ГБО с рис. 1: 3 (галс а).

На рис. 2: 2 показана профилограмма галса, параллельного галсу с рис. 2: 1 , но расположенного на 5 м юго-восточнее (рис. 1: 3 , галс б). Из рис. 2: 2 видно, что все особенности рельефа (1, 11–13) сохранились. В области 14 расположена низменность, дно которой засыпано мягкими отложениями, аналогичными дну старого русла Дона. Данное о местности показывают, что низменность является большим рвом, расположенным юго-западнее места раскопок Саркела ( Артамонов , 1962. С. 288–323; Плетнева , 2006. С. 13–35; Флёров , 2016). Из рис. 2: 2 видно, что равнина между большим рвом 14 и малым 13 раскопкам не подвергалась. Равнина покрыта хорошо отражающими слоями песка, под которыми иногда проступают слои мягкого грунта, скорее всего чернозема. Область с резкими перепадами высот – это место раскопок. Сила отражения от места раскопок показывает, что раскопки засыпаны мягкими грунтами – смесью чернозема и песка.

На рис. 2: 3 показана профилограмма галса, параллельного галсу с рис. 2: 1. но расположенного на 36 м северо-западнее (рис. 1: 3 , галс в). Из рис. 2: 3 видно, что все особенности рельефа (11–14) сохранились. Нужно отметить, что аномалия 13 сместилась значительно ближе к большому рву 14. Также на рис. 2: 3 присутствует область 7 с рис. 1: 3 и 1: 4 и область с камнями 2 с рис. 1: 1 – 4 . Видно, что камни расположены в яме, засыпанной мягкими отложениями. Сами камни почти не видны.

На рис. 2: 4 показана профилограмма галса, параллельного галсу с рис. 2: 1 , но расположенного на 130 м северо-западнее (рис. 1: 3 , галс г). На рис. 2: 4 присутствуют низменность 3 и насыпь 8. Также можно отметить объекты 15 и 16,

Рис. 2. Профилограммы

Профилограмма 1 : 1 – яма с камнями; 11 – старое русло реки Дон; 12 – область с двумя слоями; 13 – малый ров

Профилограмма 2 : 1 – яма с камнями; 11 – старое русло реки Дон; 12 – область с двумя слоями; 13 – малый ров; 14 – большой ров

Профилограмма 3 : 2 – яма с камнями; 7 – склон насыпи; 11 – старое русло реки Дон; 12 – область с двумя слоями; 13 – малый ров; 14 – большой ров

Профилограмма 4: 3 – низменность; 8 – склон насыпи; 11 – старое русло реки Дон; 15, 16 – малые холмы которые являются небольшими холмами. Холм 15 расположен в низменности 3 и почти полностью погребен под отложениями. Холм 16 несколько выше и расположен на ровном дне, поэтому покрыт мягкими породами только на треть высоты. Холмы образовались в результате раскопок крепости Саркел (рис. 3).

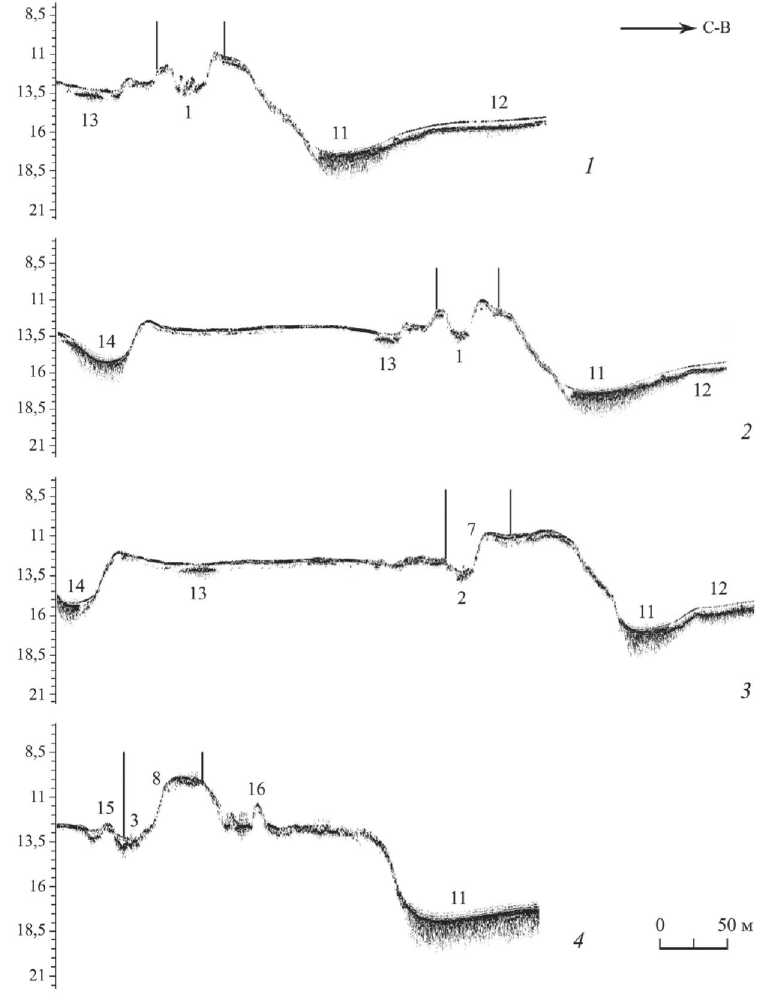

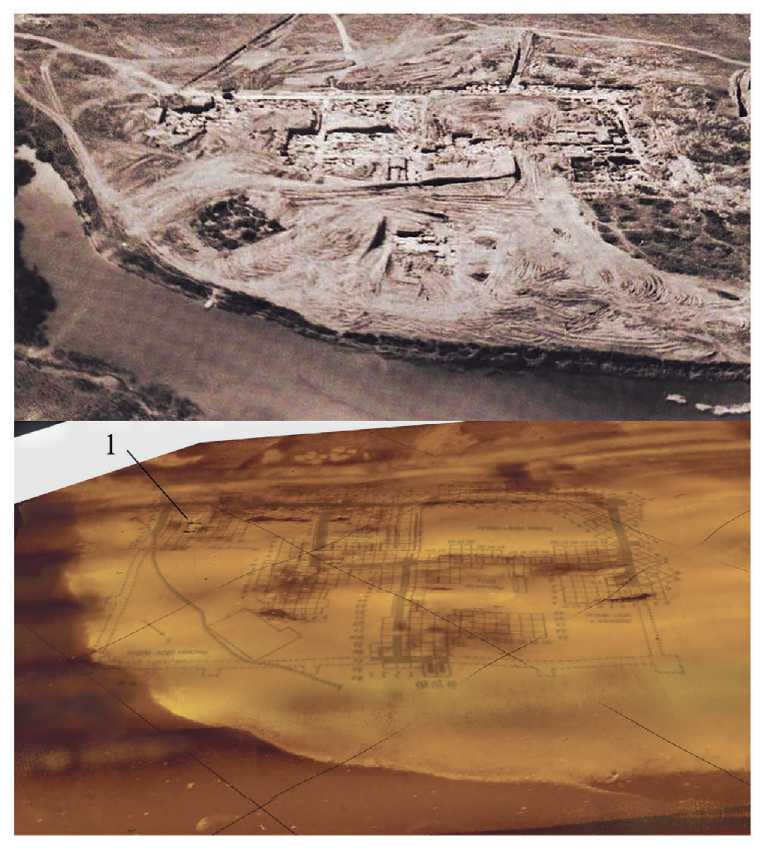

Результаты, показанные на рис. 1 и 2, не являются полностью исчерпывающими и самодостаточными. Они составляют только определенную часть всего объема работ по комплексному дистанционному обследованию. Такие исследования проводят на начальных этапах гидроакустического обследования поверхности дна. Поэтому, используя подробные археологические отчеты о раскопках, проведенных экспедицией М. И. Артамонова, и полученные данные дистанционных исследований, были проведены сопоставление и сведение результатов в географическую информационную систему (ГИС). Это позволило выяснить современное состояние места раскопок и сравнить различные данные обследований между собой. На рис. 3 показаны результаты сканирования дна ГБО в сравнении с аэрофотосъемкой 1950-х гг. Согласно М. И. Артамонову ( Артамонов , 1962. С. 288–323), городище Cаркел находилось на невысоком мысу коренного берега реки, образовывавшей здесь небольшую излучину. Этот мыс был отрезан от прилегающей части берега широким и глубоким рвом. Конец мыса был отделен вторым рвом, за которым и размещалась кирпичная крепость. Результаты на рис. 1–3 полностью совпадают с приведенным выше описанием места раскопок. Были обнаружены как характерные особенности рельефа места раскопок – старое русло реки Дон, первый и второй рвы зданий (объекты 11, 13, 14 на рис. 2), так и сами следы раскопок – траншеи, отвалы и остатки зданий (объекты 1–10, 15–16 на рис. 1 и 2) – экспедицией М. И. Артамонова. Также был проведен визуальный осмотр водолазами наиболее перспективных точек, обнаруженных с использованием ГБО. В результате водолазных работ было визуально подтверждено, что объекты 1, 2, 9 на рис. 1 являются остатками зданий. С использованием данных ГБО, модели раскопа из Эрмитажа и ГИС (рис. 3; 4) было установлено, что остатки кирпичного сооружения, лучше всего выступающие из донных отложений (объект 1 на рис. 1: 1 - 3 ), являются описанными в археологических отчетах остатками здания II ( Раппопорт , 1959. С. 29–31). Аэрофотоснимки 1951 г. места раскопок и результаты подводной фотосъемки остатков здания II приведены в работе ( Хохлов , 2022). Земляные работы во время разведки не проводились, поэтому визуальная идентификация погребенных объектов была невозможна. Местоположение объектов, выявленных в результате гидроакустического обследования Саркела, совпадает с контурами построек и раскопов (рис. 3; 4), зафиксированных в археологических отчетах о раскопках этого памятника ( Артамонов , 1962. С. 288–323). Изложенные выше результаты гидроакустической съемки, их анализ и сопоставление с другими видами обследований убедительно доказывают эффективность использования гидролокатора бокового обзора ГАЛС-250 и параметрического профилографа ГАЛС-П-150 производства предприятия ООО «НЕЛАКС» в подводной археологии при проведении разведки местности. Можно с уверенностью сказать, что качество полученных материалов дистанционных обследований соответствует требованиям действующих нормативных документов (Правила проведения…, 2019).

Рис. 3. Сравнение аэрофотосъемки 1951 г. с 3D-моделью, выполненной на основе батиметрии и данных ГБО

1 – здание II (объект 1 на других рисунках)

Рис. 4. Сверху – съемка ГБО района южной башни и здание II с наложением планов раскопов. Внизу – модель раскопа Саркела, предположительно того же участка, из фондов Эрмитажа

Список литературы Особенности применения гидроакустических средств в подводной археологии на примере обследования раскопок крепости Саркел

- Артамонов М. И., 1962. История хазар. Л.: Изд-во ГЭ. 302 с.

- Вахонеев В. В., 2021. Морская археология: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт. 205 с.

- Волощенко А. П., 2021. Применение параметрического профилографа для исследования тонкой структуры морского дна // Научное приборостроение. Т. 31. № 1. С. 84-95. EDN: NQCXAO

- Лебединский В. В., Чхаидзе В. Н., 2021. Результаты гидроакустического обследования морского дна акватории Таманского городища в 2020 г. // КСИА. Вып. 265. С. 375-384. EDN: YFPGOT

- Матишов Г. Г., Польшин В. В., Дюжова К. В., Сушко К. С., Титов В. В., 2017. Результаты комплексных исследований голоценовых отложений Таганрогского залива Азовского моря // Наука Юга России. Т. 13. № 4. С. 43-59. EDN: ZVNZMN