Особенности примордиального листа сои в условиях южной лесостепи Западной Сибири

Автор: Юсова О.А., Асанов А.М., Омельянюк Л.В.

Рубрика: Общее земледелие, растениеводство

Статья в выпуске: 4 (176), 2018 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время роль примордиальных листьев сои (Glycine) изучена недостаточно. Цель наших исследований: оценить динамику роста примордиальных листьев сои и их роль в процессах развития растения. Примордиальный лист обеспечивал растению успешный старт для дальнейшего роста и развития. Так, в фазе первого тройчатого листа, при незначительной доле его площади в общей ассимиляционной поверхности растения (6,2 %), доля сухой биомассы примордиального листа составила 50,7 % листовой части растений и 28,1 % общей генеративной, доля общего азота - 50,0 и 35,3 % соответственно; сырого жира - 54,6 и 38,8 %. В фазе бутонизации происходило снижение доли исследуемых показателей при незначительном приросте примордиального листа (+1,8 см2) и накоплении сырого жира (+1 %). В изменчивость площади примордиального листа равноценный вклад вносили как условия года (42,1 %), так и генотип сорта (45,2 %). На накопление сухой биомассы значительное влияние оказывали условия года (68,5 %), сырого жира -условия года (55,8 %), но при значительном вкладе как генотипа сорта (25,7 %), так и взаимодейст вия данных факторов (18,5 %)...

Примордиальный лист, общий азот, сырой жир, сухая биомасса

Короткий адрес: https://sciup.org/142216780

IDR: 142216780 | УДК: 577.1:633.34 | DOI: 10.25230/2412-608X-2018-4-176-84-89

Текст научной статьи Особенности примордиального листа сои в условиях южной лесостепи Западной Сибири

Введение. При появлении всходов сои на поверхность почвы выносятся плотно сомкнутые семядоли. При их раскрытии на верхушке стебелька уже видны сложенные примордиальные листья – это простые, супротивные листья, которые формируются из примордия зародыша. Питание проростка в фазе всходов продолжается еще за счет запасов, имеющихся в семядолях. После развертывания примордиальных листьев растение переходит на аутотрофный способ питания [1; 2].

Предметом исследования являлись примордиальные листья сои. В настоящее время их роль изучена недостаточно. В научной литературе период формирования и развития примордиальных листьев выделяется в отдельную фазу и служит ориентиром для разного рода исследований, таких как оценка на заморозкоустойчивость [3; 4], повреждение вредителями [5], обработка гербицидами [6].

Цель наших исследований: оценить динамику роста примордиальных листьев сои и выявить их роль в процессах развития растения.

В связи с вышеизложенным поставлены следующие задачи:

-

1. Оценить динамику нарастания площади примордиального листа от фазы первого тройчатого листа до фазы бутонизации.

-

2. Оценить изменение сухой биомассы и биохимического состава примордиального листа в указанные фазы развития.

-

3. Сравнить по перечисленным критериям исследуемые сорта.

Материалы и методы. Объектом исследований являлись два сорта сои ( Glycine max (L.) Merr.) Эльдорадо и СибНИИК 315 (стандарт).

Эльдорадо – сорт зернового направления, создан в СибНИИСХ, относится к маньчжурскому подвиду, апробационная группа Фла-вида. Сорт скороспелый, отличается засухоустойчивостью в первую половину ве- гетации. Средняя урожайность семян с 2,86 т/га, имеет повышенное содержание белка в зерне – от 39 до 40,3 %. По содержанию сырого жира сорт находится на уровне стандарта – около 18 %. Более устойчив к поражению бактериозом, чем стандарт. Районирован в 2010 г. и рекомендуется для зон степи и лесостепи Западной Сибири (патент на селекционное достижение № 5343) [11].

Стандартом в течение всего периода исследований выступал сорт СибНИИК 315, полученный в СибНИИ кормов (г. Новосибирск) методом индивидуального отбора в потомстве естественного гибрида из сортооб-разца ВИР (к. 5828). В 1991 г. данный сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Западно-Сибирскому региону [12].

Исследования выполнялись в полевых мел-коделяночных опытах в селекционном севообороте лаборатории селекции зернобобовых культур ФГБНУ СибНИИСХ с 2013 по 2015 гг.

Предшественник – озимые культуры на зерно. Основная обработка почвы – отвальная зябь. Весной проводилось боронование в два следа. Непосредственно перед посевом внесена стартовая доза азотного удобрения (аммиачная селитра – 100 кг/га). Посев проводили 17, 18 мая сеялкой ССФК-7. Норма высева – 0,8 млн всхожих семян на гектар. Повторность опыта 4-кратная.

Отбор проб для анализа динамики развития примордиальных листьев осуществлялся по 10 растений с каждой повторности в фазах первого тройчатого листа и бутонизации [7].

Материал предварительно высушивали в воздушном стерилизаторе “HS 200 А/I” (Chi-rana, Германия) посредством горячего воздуха с принудительнной циркуляцией.

Анализ накопления и распределения биомассы растений по основным органам (лист, стебель, корень) [8] проводили путем взвешивания на электронных весах “EK-400Н” (AND, Япония).

Биохимические показатели определяли в абсолютно сухой навеске примордиального листа [9] после размола листовой массы на лабораторной зерновой мельнице “ЛЗМ-1М” (ИП Седов А.Б., Россия). Содержание сырого жира определяли в аппарате Сокслета по разности обезжиренного и необезжиренного остатка с использованием петролейного эфира.

Определение содержания общего азота включает ряд технологических операций:

-

- сжигание образцов в компактной системе разложения MBC-6/N (Raypa R. Espinar, S.L.,

Испания) при температуре 400 оС в течение 40 мин с использованием реактивов селен и серная кислота (H 2 SO 4 );

-

- отгонка аммиака в дистилляторе для перегонки азота DNP-2000 MP (Raypa R. Espinar, S.L., Испания) с автоматической подачей NaOH, H 2 SO 4 и индикатора. Индикатор состоит из спирта, NaOH, бромкрезола зеленого, метила красного;

-

- титрование полученного раствора соляной кислотой (HCl) на титраторе TitroLine Easy (Schott Instruments, Испания).

Окончательное содержание общего азота в образце вычисляли по формуле:

_ а х Т х 0,14 х 100 х 100 Н х 10 , где Х – содержание азота, %;

а – количество 0,01 н. HCl , израсходованной на титрование, мл;

Т – поправка к титру 0,01 н. HCl;

0,14 – количество азота (мг), которое связывается в виде аммиака 1 мл точно 0,01 н. HCl;

-

100 – объем раствора в мерной колбе после сжигания, мл;

-

10 – количество раствора, взятого для отгона аммиака, мл;

-

100 – коэффициент для перевода в проценты;

Н – навеска абсолютно сухого вещества, мг [9].

Математическая обработка данных проведена по пособию Б.А. Доспехова в приложении Exсel для ПК [10].

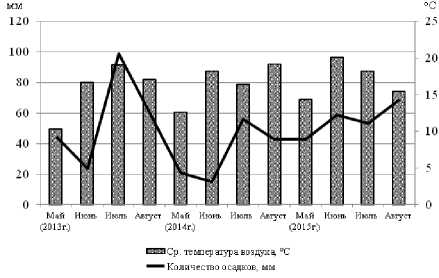

Результаты и обсуждение. Западная Сибирь традиционно считается зоной рискованного земледелия. Типично континентальный климат южной части Западной Сибири с коротким вегетационным периодом, поздним прекращением заморозков весной и ранним наступлением их осенью, проявлением региональных типов засух и ливневых осадков обусловливают необходимость внедрения в производство сортов зерновых, выносливых к экстремальным условиям возделывания. Климатические условия в годы проведения исследований были достаточно контрастными и довольно полно отражали особенности южной лесостепной зоны Омской области, что повлияло на рост и развитие растений сои (рисунок).

Рисунок – Характеристика климатических условий периодов вегетации 2013–2015 гг.

Достаточным увлажнением отличался период вегетации 2013 г., сумма осадков превышала среднемноголетние данные в мае, июле и августе в 2–3 раза на фоне недостатка тепла (-0,8 ÷ -1,0 °С) с мая по июль.

В 2014 г. наблюдалось неравномерное распределение тепла: жаркая погода мая и июня (+1,3 и +0,5 °С к среднемноголетней соответственно) сменилась холодным июлем с недобором суммы температур в этом месяце (-3,4 °С) и превышением по сумме температур в августе (+3,0 °С). Недобор осадков наблюдался в течение всего периода вегетации (-0,5 … -73,3 % к среднемноголетним данным).

В период вегетации 2015 г. на фоне обильных осадков (+8,2 … +27,8 % к норме в мае, июне и августе) наблюдалось неравномерное распределение тепла: жаркие май и июнь (+2,4 … +3,0 °С) сменились недобором тепла в июле и августе (-1,6 … -0,7 °С). Средняя площадь примордиального листа сои составляла 10,0 см2 в фазе первого тройчатого листа и 11,8 см2 в фазе бутонизации (табл. 1). Несмотря на прирост, доля примордиального листа в общей ассимиляционной поверхности растения (ОАП) снижалась соответственно от 6,2 до 3,6 % на фоне увеличения ОАП (от 162,6 до 328 см2/раст.). Изменчивость признака по сортам сильная (CV = 10,1 … 19,0 %). По годам анализируемый показатель менялся незначительно (в среднем от 9,5 см2 до 10,4 см2 в фазе первого тройчатого листа и от 10,7 см2 до 13,8 см2 в фазе бутонизации), при CV = 6 %. В фазе первого тройчатого листа достоверных различий между стандартом СибНИИК 315 и сортом Эльдорадо по ассимиляционной поверхности примордиальных листьев не наблюдалось. В следующей фазе Эльдорадо имел существенную прибавку по площади примордиального листа (+1,9 см2 к st.), но уступал по ОАП (-51,6 см2/раст. к st.).

Наши исследования показали, что в изменчивость площади примордиального листа равноценный вклад вносили как условия года (42,1 %), так и генотип сорта (45,2 %).

Таблица 1

Динамика развития ассимиляционной поверхности примордиального листа сои

|

Сорт |

Площадь примордиального листа |

*ОАП, см2/раст. д |

Доля площади римор-иально-го листа в ОАП, % |

||||||

|

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

x , см2 |

||||||

|

Х, см2 |

CV, % |

Х, см2 |

CV, % |

Х, см2 |

CV, % |

||||

|

Фаза первого тройчатого листа |

|||||||||

|

СибНИИК 315, st. |

10,2 |

21,2 |

10,2 |

14,5 |

10,5 |

16,0 |

10,3 |

162,3 |

6,3 |

|

Эльдорадо |

8,8 |

16,8 |

10,6 |

11,0 |

10,0 |

15,0 |

9,8 |

162,8 |

6,0 |

|

Среднее |

9,5 |

19,0 |

10,4 |

12,8 |

10,3 |

15,5 |

10,0 |

162,6 |

6,2 |

|

Фаза бутонизации |

|||||||||

|

СибНИИК 315, st. |

10,4 |

19,7 |

9,8 |

16,5 |

12,2 |

19,0 |

10,8 |

354,0 |

3,1 |

|

Эльдорадо |

11,0 |

10,1 |

11,7 |

14,0 |

15,4 |

15,0 |

12,7 |

302,4 |

4,2 |

|

Среднее |

10,7 |

14,9 |

10,8 |

15,3 |

13,8 |

17,0 |

11,8 |

328,2 |

3,6 |

|

НСР 05 |

1,1 |

- |

0,9 |

- |

0,9 |

- |

- |

- |

- |

|

S x |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,5 |

37,6 |

0,6 |

*ОАП – общая ассимиляционная поверхность растения

Сухая биомасса примордиального листа сои составляла в среднем 0,7 и 0,6 г по фазам развития (табл. 2). Варьирование признака по годам значительное (CV = 20,8 и 36,6 % в фазе первого тройчатого листа и 26,9 % в фазе бутонизации). Данные дисперсионного анализа также подтверждают значительное влияние года на накопление сухой биомассы (68,5 %). В фазе первого тройчатого листа сухая биомасса примордиального листа имеет значительную долю как в листовой (50,7 %), так и в генеративной части растения (28,1 %). В процессе роста растения эта доля снижается до 11,3 и до 5,9 % соответственно (табл. 2).

Одну из проблем кормопроизводства (дефицит белковых компонентов в кормах) планируется решить с помощью зернобобовых культур, в частности сои. Согласно литературным данным, в зеленой массе сои содержится до 20 % белка [13], что составляет порядка 3,5 % общего азота.

В наших исследованиях содержание азота в примордиальном листе в среднем составило 4 % в фазе первого тройчатого листа и 1,9 % в фазе бутонизации (табл. 3).

Таблица 2

Динамика накопления сухой биомассы в примордиальном листе сои

|

Сорт |

Сухая биомасса примордиального листа по годам, г |

CV, % |

Доля сухой биомассы примордиального листа |

||||

|

2013 |

2014 |

2015 |

x |

в листовой части растения, % |

в общей вегетативной части растения, % |

||

|

Фаза первого тройчатого листа |

|||||||

|

СибНИИК 315, st. |

0,9 |

0,7 |

0,6 |

0,7 |

20,8 |

53,8 |

30,2 |

|

Эльдорадо |

0,8 |

0,5 |

0,4 |

0,6 |

36,6 |

47,6 |

26,0 |

|

Среднее |

0,8 |

0,6 |

0,5 |

0,7 |

- |

50,7 |

28,1 |

|

Фаза бутонизации |

|||||||

|

СибНИИК 315, st. |

0,6 |

0,4 |

0,7 |

0,6 |

26,9 |

11,3 |

5,8 |

|

Эльдорадо |

0,7 |

0,6 |

0,4 |

0,6 |

26,9 |

11,2 |

6,0 |

|

Среднее |

0,6 |

0,5 |

0,6 |

0,6 |

- |

11,3 |

5,9 |

|

НСР 05 |

0,3 |

0,2 |

0,2 |

- |

- |

- |

- |

|

S x |

- |

- |

- |

0,02 |

- |

8,9 |

5,0 |

Данный признак являлся генетически обусловленным, что подтверждают данные дисперсионного анализа (доля генотипа составила 93,2 %), а также его слабое варьирование по годам (CV = 3,7 … 7,3 %). В начале развития растений содержание азота в примордиальном листе имело значительную долю как в листовой части (50 %), так и в общей генеративной (35,3 %). В последующем доля азота снижалась до 31,3 и 23,2 % соответственно (табл. 3).

Таблица 3

Динамика накопления общего азота в примордиальном листе сои

|

Сорт |

Содержание общего азота в примордиальном листе, по годам, % |

CV, % |

Доля азота примордиального листа |

||||

|

2013 |

2014 |

2015 |

x |

в листовой части растения, % |

в общей вегетативной части растения, % |

||

|

Фаза первого т |

ройчатого листа |

||||||

|

СибНИИК 315, st. |

3,8 |

4,1 |

4,2 |

4,0 |

5,8 |

53,5 |

35,0 |

|

Эльдорадо |

4,0 |

4,4 |

3,9 |

4,0 |

7,3 |

46,5 |

35,7 |

|

Среднее |

3,9 |

4,3 |

4,1 |

4,0 |

- |

50,0 |

35,3 |

|

Фаза бутонизации |

|||||||

|

СибНИИК 315, st. |

3,0 |

3,1 |

2,9 |

1,9 |

3,7 |

30,9 |

22,4 |

|

Эльдорадо |

3,0 |

2,8 |

3,1 |

2,0 |

5,2 |

31,7 |

24,0 |

|

Среднее |

3,0 |

3,0 |

3,0 |

1,9 |

- |

31,3 |

23,2 |

|

НСР 05 |

0,4 |

0,2 |

0,2 |

- |

- |

- |

- |

|

S x |

- |

- |

- |

0,5 |

- |

4,3 |

2,7 |

Согласно данным таблицы 4, в процессе роста и развития растений, накопление сыро-87

го жира в примордиальном листе возрастало от 2,9 % в фазе первого тройчатого листа до 3,9 % в фазе бутонизации. Возрастала доля сырого жира примордиального листа в листовой (от 54,6 до 56,8 %) и общей генеративной частях (от 38,8 до 39,2 %). Варьирование признака являлось средним, либо значительным (CV = 16,9 … 26,1 %). Основное влияние на данный признак оказывали условия года (55,8 %), при значительном вкладе как генотипа сорта (25,7 %), так и взаимодействии данных факторов (18,5 %) (табл. 4).

Таблица 4

Динамика накопления сырого жира в примордиальном листе сои

|

Сорт |

Содержание сырого жира в примордиальном листе, по годам,% |

CV, % |

Доля сырого жира примордиального листа |

||||

|

2013 |

2014 |

2015 |

x |

в листовой части растения, % |

в общей вегетативной части растения, % |

||

|

Фаза пе |

рвого тройчатого листа |

||||||

|

СибНИИК 315, st. |

3,0 |

2,2 |

3,0 |

2,7 |

16,9 |

50,9 |

36,5 |

|

Эльдорадо |

4,0 |

2,6 |

2,9 |

3,2 |

23,0 |

58,2 |

41,0 |

|

Среднее |

3,5 |

2,4 |

3,0 |

2,9 |

- |

54,6 |

38,8 |

|

Фаза бутонизации |

|||||||

|

СибНИИК 315, st. |

4,8 |

3,3 |

3,0 |

4,1 |

26,1 |

58,6 |

41,8 |

|

Эльдорадо |

3,5 |

4,3 |

2,9 |

3,8 |

19,7 |

55,1 |

36,5 |

|

Среднее |

4,1 |

3,8 |

3,0 |

3,9 |

- |

56,8 |

39,2 |

|

НСР 05 |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

- |

- |

- |

- |

|

S x |

- |

- |

- |

0,2 |

- |

1,2 |

0,9 |

Согласно результатам наших исследований, примордиальный лист сои обеспечивал растению успешный старт для дальнейшего роста и развития. Так, в фазе первого тройчатого листа, при незначительной доле его площади в общей ассимиляционной поверхности растения (6,2 %), доля сухой биомассы примордиального листа составила 50,7 % в листовой части растений и 28,1 % в общей генеративной, доля общего азота 50,0 и 35,3 % соответственно, сырого жира – 54,6 и 38,8 %.

В следующей фазе наблюдался незначительный прирост примордиального листа (+1,8 см2 к фазе первого тройчатого листа). Однако на фоне роста и развития растения происходило снижение доли его площади в общей ассимиляционной поверхности растения до 3,6 %, а также доли сухой биомассы в листовой и общей генеративной частях растений до 11,3 и 5,9 % соответственно, доли общего азота – до 31,3 и 23,2 %.

Вместе с ростом примордиального листа продолжалось накопление сырого жира от 2,9 % в фазе первого тройчатого листа до 3,9 % в фазе бутонизации. Соответственно возрастала доля содержания сырого жира примордиального листа в листовой и общей генеративной частях растения на 2,2 и 0,3 % по отношению к фазе первого тройчатого листа.

Таким образом, в примордиальном листе происходил синтез биохимических компонентов, которые растение затем распределяло в иные органы, формирующиеся по мере роста растения. Выполнив свою функцию в начальный период развития растения, лист желтел и отмирал. Согласно литературным данным, скорость отмирания примордиального листа является сортовым признаком. Примордиальные листья сои сохраняются на растении более длительное время, чем семядольные [1]. Данные наших исследований свидетельствуют, что примордиальный лист сои функционировал, начиная со всходов (третья декада мая) до фазы полного цветения (третья декада июля – первая декада августа). В фазе окончания цветения примордиальный лист имел желтый окрас или отсутствовал. Таким образом, в зоне южной лесостепи Западной Сибири примордиальный лист сохранял жизнеспособность 11–12 недель, что по длительности функционирования превышало семядоли на 1–2 недели.

В наших исследованиях фаза первого тройчатого листа отмечалась в третьей декаде июня. Данная декада характеризовалась сухой и жаркой погодой: превышение среднемноголетних температур за весь период исследований составило +1,3 … +2,2 °С. Отсутствие осадков в указанном периоде отмечено в 2013 и 2015 гг. и 30 % от нормы выпало в 2014 г. (см. рисунок).

Фаза бутонизации приходилась на вторую декаду июля. Данная декада, напротив, отличалась недобором температур за весь период исследований (-0,2 … -4,5 °С к среднемноголетним данным) на фоне неравномерного распределения осадков (превышение нормы в 2 раза в 2013 г., соответствие норме в 2014 г. и 4 % от нормы в 2015 г.).

Корреляционный анализ показал, что с повышением суммы температур наблюдалось более интенсивное накопление в примордиальном листе общего азота (r = 0,666) и замедление накопления сырого жира (r = -0,674). С увеличением суммы осадков, напротив, накопление общего азота замедлялось (r = -0,528), а сырого жира увеличивалось (r = 0,693).

При этом указанные качественные показатели примордиального листа находились между собой в отрицательной зависимости (r = -0,692).

Общая биомасса примордиального листа имела сильную сопряженность с сухой биомассой (r = 0,816), но оба показателя слабо зависели как от исследуемых биохимических показателей примордиального листа (r = 0,208), так и от климатических факторов (r = -0,147 … 0,247).

При сравнительном анализе исследуемых сортов видно, что сорт Эльдорадо отличается незначительной прибавкой по площади примордиального листа (+1,9 см2 к st.) и тенденцией более интенсивного накопления сырого жира (+0,5 и +0,3 % к st.). По накоплению сухой биомассы и общего азота исследуемые сорта достоверных различий не имели.

Список литературы Особенности примордиального листа сои в условиях южной лесостепи Западной Сибири

- Васякин Н.И. Зернобобовые культуры в Западной Сибири. -Новосибирск: ГУП РПО Со РАСхН, 2002. -184 с.

- Федотов В.А., Гончаров С.В., Столяров О.В. Соя в России. -М.: Агролига России, 2013. -432 с.

- Устарханова Э.Г., Ашиев А.Р., Черезов Р.Н. Предварительная оценка сортов сои Армавирской опытной станции ВНИИМК на заморозкоустойчивость//Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -2016. -Вып. 3 (167). -С. 88-91.

- Устарханова Э.Г., Черезов Р.Н. Экспериментальные данные по оценке сортов сои Армавирской опытной станции ВНИИМК на заморозкоустойчивость//Международный научно-исследовательский журнал. -2016. -№ 12-1 (54). -С. 154-156.

- Маскимович Я.В., Немкевич М.Г. Видовой состав, распространенность и динамика численности фитофагов в посевах сои Беларуси//Актуальные вопросы биологии, селекции, технологии возделывания и переработки масличных и других технических культур: сб. мат.-лов 9-й Всероссийской конф. с междунар. участием молод. учёных и специалистов (21-22 февраля 2017 г.). -Краснодар, 2017. -С. 61-62.

- Григоров О.В., Смуров С.И., Потапов Н.К. Эффективность применения гербицидов на посевах скороспелых сортов сои в засушливых условиях в период вегетации//Инновации в АПК: проблемы и перспективы. -Белгород, 2015. -№ 3 (7). -С. 67-73.

- Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами/Под общ. ред. В.М. Лукомца. Изд. 2-е. -Краснодар, 2010. -328 с.

- Методические рекомендации по определению некоторых физиологических показателей растений пшеницы при сортоизучении/Под общ. ред. В.А. Кумакова. -М.: ВАСХНИЛ, 1982. -27 с.

- Беркутова Н.С. Методы оценки и формирования качества зерна. -М.: Росагропромиздат, 1991. -206 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Колос, 1973. -416 с.

- Сорта сельскохозяйственных культур селекции ФГБНУ СибНИИСХ/Отв. ред. И.Ф. Храмцов. -Омск: Вариант, 2015. -154 с.

- Сорта сельскохозяйственных культур селекции ГНУ СибНИИСХ/Отв. ред. Р.И. Рутц. -Омск: Вариант, 2013. -143 с.

- Головина Е.В., Зотиков В.И. Влияние погодных условий на продукционный процесс у сортов сои северного экотипа//Сельскохозяйственная биология. -2013. -№ 6. -С. 112-117.