Особенности природной среды и хозяйственного освоения бассейна р. Алейка на Самбийском полуострове с железного века до нового времени

Автор: Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., Кочанова М.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 229, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются характерные особенности природной среды полуострова Самбия (Калининградская область) и влияние на нее экономической деятельности человека. Проблема была исследована с применением пыльцевых анализов поперечных разрезов археологических объектов в бассейне реки Алейка. Полученные данные об изменении роста в исследуемом регионе полуострова Самбэ с особым усилием на техногенное воздействие на экологические преобразования и их закономерность в течение длительного периода времени с железного века.

Палинологический анализ, железный век, римское время, эпо-ха миграций, средневековье, палеоэкология, антропогенная деятельность, самбий-ский п-ов

Короткий адрес: https://sciup.org/14328533

IDR: 14328533

Текст научной статьи Особенности природной среды и хозяйственного освоения бассейна р. Алейка на Самбийском полуострове с железного века до нового времени

В 2005 г. в рамках исследований, проводимых Самбийской экспедицией ИА РАН (Смирнова и др., 2007) на комплексе археологических объектов в бассейне р. Алейки на Самбийском п-ове (Калининградская обл.), было отобрано и проанализировано палинологическим методом более 100 образцов по 14 разрезам на археологических памятниках и по одному естественному разрезу в береговом уступе небольшой речки недалеко от поселения Геройское 2.

Определение, подсчет и микрофотосъемка пыльцы и спор проводились на световом микроскопе Olympus CX-41 с увеличением ×400. При подсчете пыльцы учитывались все зерна пыльцы и спор, встреченные в препарате, при этом принималась во внимание морфологическая развитость форм и их сохранность.

Статистическая обработка результатов анализа и построение диаграмм производились с помощью компьютерной программы POLY, разработанной в лаборатории в 1992 г.

Характерной особенностью почти всех исследованных проб является высокое содержание в них пыльцы и спор хорошей сохранности. В отложениях железного века и большей части средневековья сохранность микрофоссилий очень хорошая, тогда как в верхах изученных разрезов часто присутствуют переотложенные формы плохой сохранности и иногда просто фрагменты пыльцы.

Полученные палинологические материалы ( Алешинская, Кочанова, Спиридонова , 2009) позволили не только выявить изменения в характере растительного покрова исследованной части Самбийского п-ова, но и определить роль человека в этих преобразованиях, а также наметить их последовательность, начиная с железного века.

Только на начальных этапах освоения территории в железном веке палинологические спектры фиксируют характерные условия лесной ландшафтной зоны, когда произрастали разнообразные хвойно-широколиственные леса с участками луговой растительности и заметным увлажнением территории. К началу римского времени массивы леса сохраняются только островками, тогда как роль лугов и пахотных угодий резко возрастает. И только в Новое время снова несколько возрастает роль леса за счет сосны.

Важно отметить, что палинологические спектры фиксируют появление земледелия в районе изученных поселений только с конца железного века, а расцвет земледелия наблюдается в средневековье. Уже в это время, по-видимому, можно говорить о создании настоящей сельскохозяйственной индустрии производства зерна. В образцах этого времени под микроскопом все поле зрения заполнено пыльцой культурных злаков разной морфологии. Это бесспорно свидетельствует о разнообразии зерновых культур, внедренных в севооборот. Следует также отметить присутствие пашенных сорняков, количество которых различно на разных памятниках. Помимо пасквальных сорняков, на самих поселениях иногда очень много рудеральной растительности, больше всего которой обнаружено рядом с постройкой 1 на поселении Алейка 1.

Анализируя закономерности освоения территории на различных этапах существования поселений на Самбийском п-ове начиная с железного века, надо отметить, что человек вел постоянную борьбу с высокой влажностью почвы или даже временным затоплением наиболее низко расположенных участков. По данным палинологического анализа, о повышенной увлажненности свидетель- ствует высокая роль споровых растений в общем составе, а также присутствие различных влаголюбивых трав. Кроме этого в разрезах на некоторых уровнях, особенно соответствующих эпохе миграций, а также более раннему периоду железного века и нескольким этапам средневековья, изученные образцы переполнены спикулами губок различной морфологии.

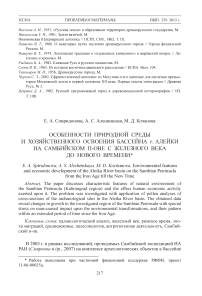

Корреляция палинологических данных с привлечением археологических материалов по всем изученным разрезам позволила выделить 15 палинологических зон, последовательно характеризующих этапы развития растительности региона начиная с железного века (табл. 1). Железный век можно рассматривать как начальный этап заселения этой территории. Далее, в римское время, происходило интенсивное освоение полуострова, которое продолжалось в эпоху миграций в более сложных климатических условиях. Затем выделяется длительное и неоднородное в отношении экологических условий средневековье, и завершает эту периодизацию Новое время.

Железный век. Этот период в общей периодизации археологических памятников, которые мы изучали в 2005 г., является самым древним. Для этого интервала получено несколько радиоуглеродных датировок, но точно привязанной к данным палинологического анализа является только одна – 1920 ± 80 (ИГАН 3136), определенная по уголькам из памятника Зольное 1.

Первая палинологическая зона представлена в 6 разрезах: Зольное 1; Алей-ка 1, участок 2, шурф 1; Алейка 2, раскоп 2; Айслиттен по шурфам 2 и 6 и в естественном разрезе в левом борту ручья недалеко от археологического памятника Геройское 2.

Эта зона фиксирует один из первых этапов заселения данной территории человеком в железном веке. Люди, осваивающие это пространство, уже начали преобразовывать естественный ландшафт. Данные палинологического анализа свидетельствуют о том, что сведение леса приобрело уже существенное значение, хотя палинологические спектры этой зоны по своим особенностям пока еще близки к зональному типу спектров Самбийского п-ова и спектрам из колонок морского грунта, полученным в прибрежной зоне Балтийского моря ( Emelyanov , 2002; Юспина , 2004). Этот процесс отрицательно сказался на общей экологической обстановке окружающей территории. Уничтожение леса привело к изменению водного баланса, т. е. к заболачиванию. Появились чистые группировки, образованные папоротниками (Зольное 1) или, при более серьезной обводненности, осочниками и зелеными мхами.

В связи с такой перестройкой растительного покрова появилось много сорняков, особенно из подсемейства цикориевых (Cichorioideae), которые первыми заселяли пространства вырубок. Несмотря на всю эту ситуацию, высокий процент пыльцы коренных для данной территории древесных пород, таких как сосна, различные широколиственные породы, береза, ольха, ель, свидетельствует о том, что заметная часть лесных массивов еще была не тронута человеком. Данное положение подтверждается хотя бы составом пыльцы широколиственных пород. Так, именно в этой зоне постоянно присутствуют помимо дуба, липы и лещины такие породы, как граб и иногда бук, которые в дальнейшем почти отсутствуют в спектрах. Вместе с тем, на всех памятниках в большем или меньшем количестве (но не больше 20 % из состава трав) присутствует пыльца злаков культурных форм. Исходя из морфологии пыльцевых зерен, наиболее вероятно, что это были ячмень и пшеница. По-видимому, освоение территории к этому времени уже позволило людям на некоторых участках создать поля под зерновые культуры, несмотря на заметное заболачивание и увлажнение почвенного покрова. Следовательно, на трансформацию ландшафта этого отрезка времени уже влияли два фактора - природный и антропогенный, причем роль последнего в дальнейшем преобразовании исследуемой территории только увеличивалась.

Римское время. Этот этап нашел отражение в памятниках с находками лепной керамики, таких как Зольное 1; Алейка 1, шурф 1; Алейка 2, раскоп 2; Алей-ка 3, могильник, а также Айслиттен, низы шурфов 2 и 6.

Основные особенности растительного покрова сохраняются и на этом этапе. Однако сведение леса еще больше увеличивает заболоченность, что проявилось в увеличении роли черной и серой ольхи, а также способствовало уменьшению в составе леса роли ели - породы, которая не переносит застойного увлажнения. На то, что это увлажнение существовало, указывает присутствие в большом количестве спикул губок различной морфологии. В связи с создавшимся положением хозяйственная деятельность людей, бесспорно, была направлена в первую очередь на мелиорацию окружающей территории. Это подтверждается нарушенностью почвенного покрова, о чем говорит наличие спор мохообразного растения Anthoceros , а также присутствие значительного количества пыльцы сорняков из подсемейства цикоривых ( Cichorioideae ) и семейства гречишных ( Polygonaceae ). На осушенных территориях появлялись новые пахотные угодья, о чем свидетельствует присутствие пыльцы культурных злаков в большем количестве, чем на предыдущем этапе, и наличие сопровождающих посевы сорняков (например, василька синего – Centaurea cyanus ). Расширение сельскохозяйственного производства приводило к дальнейшему сокращению площади лесов. Уже на этом этапе, особенно в его конце, заметно сокращается роль споровых растений, что указывает на уменьшение общей увлажненности территории. Состав леса становится более разнообразным, сокращается значение ольхи, снова появляются сосна и береза, большее значение приобретают широколиственные породы. По сравнению с предыдущим этапом расширяется роль пахотного клина и, особенно, лугов. Важно отметить появление сорного растения Plantago (подорожник), постоянное присутствие которого связывают с существованием протоптанных тропинок и дорог. Таким образом, окружающая среда в этот период подвергалась еще большему воздействию человека и роль антропогенной составляющей в ландшафте еще более усилилась. Вместе с тем, отмеченные изменения в составе лесов нельзя связывать только с мелиорацией; скорее всего, они в значительной степени определяются климатическими подвижками, что характеризует экологическую сложность данного этапа.

Эпоха миграций изучена по разрезам в пределах археологических памятников, как по культурным слоям, так и по отложениям, залегающим выше этих слоев. Это разрезы Геройское 2, шурф 2 и шурф 3; Геройское 2 квадрат 178/175; Зольное 1; Алейка 1, шурф у пруда; Алейка 2. Этот же период изучен по погребальным объектам памятника Алейка 3, включающим погребения в раскопах 4 и 6 и могильники.

Таблица 1. Корреляция спорово-пыльцевых комплексов из археологических объектов в бассейне р. Алейка на Самбийском полуострове

|

s s Ж < |

9 фсКш |

||||||||

|

с фсКш |

> |

||||||||

|

Cd у Ж < |

яинчкилотм |

||||||||

|

с § 40 л |

6fdion |

||||||||

|

<д dion |

|||||||||

|

с о cd Л |

ьХэоэ |

||||||||

|

6'dion |

|||||||||

|

gdion |

|||||||||

|

jdion |

|||||||||

|

j noaaBd с вяиэгу |

> |

||||||||

|

cd у Ж < |

1 фсКш £ ямэвьХ |

||||||||

|

cd У ж о н"^ о с |

ВЯЮИКВЕ квньаьооа |

||||||||

|

ВЯЮИКВЕ КРН№ПВ£ |

|||||||||

|

BbXdn X фdXш |

> |

||||||||

|

1 фdXш ^ эончио£ |

> |

> |

> |

||||||

|

о Ж |

Ш/Ш'ая |

||||||||

|

EddJ |

> |

||||||||

|

cddJ |

|||||||||

|

IddJ |

> |

> |

> |

> |

|||||

|

У S О |

о : |

||||||||

|

S cd У О w s e- U и |

Ж 8 О S s m CL м 5 ^ 2 8 m ^ ^8 ?5 E S У $ у §^ Я о 9 и л л |

>S S cd

С У ® § ^ 5 ° | 8 В § S tS § 6 8 § О 3 m |

S S cd s о g )S о" Н о с 9 о S К § Ю й cd Ж к н 8 « § и О о О s Л ti s ° S &8 из» |

ж s g g у у К 3 3 й 3 л „ в н ° V и я » в й 5 о О 5 =в Cd й У ® 2 о 0^0 о s ч U 3 m |

:В В в4 ? g, S s § 2 Я о Л? S Н н s о Я о,з cd й У о О m |

||||

|

JOBdsoa шчшмиоэду |

|||||||||

|

HH iorooxdB гачннвЬ' on lOBdsog |

к ко d а а о а о н |

||||||||

Окончание таблицы 1

|

и |

я |

ьн |

||||||

|

> |

Я |

я |

ьн |

|||||

|

я |

^ |

|||||||

|

> |

я |

я |

ьн |

|||||

|

я |

ьн |

|||||||

|

> |

||||||||

|

> |

> |

я |

я |

ьн |

||||

|

и |

||||||||

|

> |

Я |

я |

я |

ьн |

||||

|

ОО |

г- |

ЧО |

^ |

т |

С-1 |

’—1 |

||

|

>s s S s к н G Ей о 3 с 2 R и а ° о й _г А л л о н и G О о £ s о л « § к 9 g 5 л g о § § о о S Я Я g^g 8 я я & 3 § W Я и |

>S о ” )S s s а s P £ 3 5 5 s £ G О § и a |

g s ч о я Я>Я S=s g & g s S G H 3 8 g ftp,? « ч i g л я p 2 p О G H |

S G 5 22 G 3 3 a§ 5 :Я Я о Я S g й P A 8 “ В « g 8 о 5 5 Я и В я я О 3 н |

&1 S °§s 5 ° и G сЗ 1 § ^ я и I с о 2 о « л h s R s 3 >> и G )G О 5 2 S % S Я х й И G У 5 G G О 3 >, л |

2 G ^ Рч О Ч о Ю О G 3 o’ " я ® а g В о 2 д у G ю 2 G 2 о о Ей s m R Н Н S О о G ? | а ° о а в а 3 О G m |

& , о Ю Ч В , я ° g ag § в^ sis Н й о 2 m 2 2 S R 2 m S § Я “as! G s & 2 2 a ° о Ussa |

2 § S )S л о О m й G Ь ° ° S § s 2 m Ч & в я д 3 у й 8 я 5 о я 5 и 8 • о :В я § ч в а л ч 5 5 о о я О я л л |

)S а ® о я р S s 2 Ч G 2 О О л о Я В и « ч ° щ ° о g я IИ А о 2 3 g 2 Я >> m |

|

08c1-Я 09T08EI |

9EIE-HVJH 08т0с61 |

|||||||

|

aaaoadaaHKada aaaoxeaaHfada |

иийвДлии вхопе |

Kwada aoxaraid |

яэа И1ЧНЕЭКЭЖ |

|||||

Часть пыльцы и спор в спектры погребальных объектов могла попасть из более ранних отложений при засыпке грунта в момент захоронения. Уточнение возраста погребальных объектов отчасти стало возможным только потому, что уже были исследованы палинологические спектры поселенческих памятников.

Суммируя полученную палинологическую информацию по этому периоду, можно отметить некоторое своеобразие условий внешней среды. Это время отличалось повышенным увлажнением и непостоянством температур. В ранний и более холодный этап незначительно увеличивалась роль лесных массивов, образованных сосняками. Возможно, сократились площади, занятые под посевы зерновых. Образовавшиеся пустоши зарастали сорняками, главным образом из подсемейства цикориевых ( Cichorioideae ), семейств гречишных ( Polygonaceae ) и маревых ( Chenopodiaceae ), а также рода полыней ( Artemisia ). В то же время сохраняются следы хозяйственной деятельности человека, что проявляется в присутствии в спектрах пыльцы культурных злаков и сопутствующих посевам сорняков. Во второй половине данного этапа климат стал теплее, и при высокой влажности почвы увеличилась роль черноольшатников. Подобные условия фиксируются и в грунте погребальных объектов, где только по раскопу 4 в заполнении сосуда преобладает пыльца сосны, а в остальных объектах доминируют ольха с березой, при высокой роли травянистых растений.

Интересным и отчасти непонятным фактом является присутствие на всех погребальных объектах пыльцы семейства вересковых ( Ericaceae ) в большом количестве (25–28 % от суммы пыльцы травянистых растений). По морфологии пыльцы эти формы ближе всего к вереску обыкновенному ( Calluna vulgaris ), который цветет в июле-августе, реже в сентябре. Такое высокое содержание этой пыльцы в спектрах явно искусственное. Обычно этот вид на поселенческих памятниках отсутствует или присутствует в количестве 2-5 пыльцевых зерен. Возможно, этот факт связан с каким-то погребальным обрядом.

Средневековье. Этот период изучен палинологическим методом более полно, что позволяет проследить определенную динамику изменения природной среды на протяжении нескольких веков. Он исследован по поселенческим памятникам Алейка 1, Алейка 2, Айслиттен, Геройское 2, разрез 3, а также естественному разрезу в борту ручья недалеко от памятника Геройское 2.

Наиболее древние отложения связаны с XI в. Этот этап удалось выделить в разрезах Геройское 2 и Алейка 2, раскоп 2. Это было время начала теплого и влажного этапа, когда в лесных массивах наряду с березой и сосной начинает усиливаться роль широколиственных пород и, в более влажных условиях среды, господствует черная ольха. Интересно отметить, что довольно широкое распространение имел хмель.

Открытые пространства, которые преобладали в ландшафте, были заняты полями и лугами. Избирательность использования местности под пашню или луг определялась степенью обводненности почвенного покрова. Если в пределах памятника Геройское 2 преобладали пахотные угодья, то около поселения Алейка 2 была велика роль лугов.

Наиболее теплые и влажные условия фиксируются в XII в. Отчетливо этот этап прослеживается по разрезам на памятниках Геройское 2 (ГРР3) и Алейка 1 (шурф у пруда). Полученные данные свидетельствуют о том, что происходило еще большее сокращение площадей, занятых естественной растительностью, особенно лесом. Наиболее вероятно, что основные районы расширения пашенных угодий располагались в пограничных зонах между территориями лесных и травянистых сообществ. В это время наблюдалось максимальное развитие черноольшатников и широколиственных пород. Только в конце периода прослеживается незначительное похолодание климата, которое проявилось в увеличении роли сосны и березы в лесных сообществах. Эта особенность климата отразилась также в смене доминантов среди широколиственных пород. Так, стало меньше дуба, и увеличилась роль липы – породы, менее требовательной к температурным условиям и выносящей большую увлажненность почвы. Качественно преобразились пахотные угодья, что, вероятно, было связано с более совершенной обработкой почвы. В спектрах стали появляться более разнообразные формы культурных злаков - не только крупные, но и более мелкие округлые зерна. Возможно, это могли быть просо или рожь. Но подтвердить этот факт могут только данные карпологического анализа. Под микроскопом почти все поле занято пыльцой культурных форм злаков. С таким обилием пыльцы культурных злаков авторы столкнулись впервые. Можно предполагать, что с этого времени Средневековья исследованный район становится агроиндус -триальным, способным производить в больших количествах зерно различных культур.

XIII век представлен только по материалам памятника Айслиттен (шурфы 2 и 6). В это время отмечается продолжение начавшегося ранее похолодания климата, которое привело к увеличению роли березы в составе лесных сообществ. На более влажных участках рельефа произошла частичная смена пахотных угодий на луга. Этот переход (пашня – пустошь – луг) проявился в увеличении роли сорняков (чаще за счет представителей подсемейства цикориевых – Cicho-rioideae ) и затем разнотравья. Данный процесс особенно наглядно фиксируется по материалам Айслиттена (шурф 2). В месте заложения шурфа 6, расположенного на более высоких отметках рельефа, постоянно существовали пахотные угодья, хотя и происходил снос почвенного материала.

Начавшееся ранее похолодание климата наибольшее отражение нашло в составе растительного покрова XIV в. Этот период прослеживается на поселенческих памятниках, таких как Алейка 1, постройка 1 и участок 2, шурф 1; Алейка 2; Геройское 2 и в естественном разрезе около памятника Геройское 2. Зональным типом растительности становятся разные по составу сосняки и различные луговые сообщества, тогда как роль пахотных угодий несколько сокращается, особенно к концу данного этапа. Материалы, полученные по памятнику Алейка 1 у постройки 1, в целом подтверждают сделанные выводы, однако здесь велика роль сорной растительности, особенно в спектрах, полученных из разреза по восточной стороне постройки. Не исключено, что образцы, взятые по западной и восточной зачисткам, отражают условия, когда сама постройка была уже заброшена или просто уничтожена.

Наконец, последним этапом Средневековья, получившим отражение в изученных памятниках, является XV в. Он прослеживается по материалам поселений Алейка 1 (шурф у пруда) и Айслиттен (шурф 2), а также в естественном разрезе у поселения Геройское 2. Лесные массивы в это время были образованы сложными березняками с участием широколиственных пород. В более влажных условиях произрастали черноольшатники. На этом этапе сосна могла входить в состав березняков в качестве субдоминанта, а чистые насаждения могла образовывать только избирательно, там, где она преобладала на предыдущем этапе. Широкое развитие по-прежнему имели открытые пространства, занятые пахотными угодьями и естественными лугами. Среди пыльцы культурных злаков появляется много мелких форм (возможно, просо или рожь), чего не наблюдалось в спектрах раннего Средневековья. Сохранность пыльцы культурных злаков иногда плохая, что можно сказать и о пыльце сорняков, сопровождающих посевы. Состав их разнообразен, и их много. Кроме того, в почвах присутствуют споры мохообразного растения Anthoceros и зеленые водоросли, которые появляются при различных нарушениях почвенного покрова. Возможно, в это время создавались условия для некоторого переотложения пыльцы и спор. Состав луговой растительности был очень разнообразен.

Заканчивая раздел по Средневековью, надо констатировать, что в процессе развития агроэкосистемы произошло существенное преобразование ландшафта изученной территории: от преобладания естественной растительности – к пашне и пастбищам. Флористически богатый растительный покров, часто многоярусный, заместился на больших площадях иногда на единственную культуру. Экологическая система коренным образом трансформировалась и структурно упростилась.

Новое время прослеживается почти по всем изученным памятникам, завершая изученные разрезы, но точной привязки по времени, исключая дренажную систему XIX в., пока нет. На этом этапе прослеживаются несколько палинологических зон, которые дают представление о последовательной смене растительного покрова и влиянии человека и природных процессов на соотношение отдельных растительных группировок. Бесспорно, усилились снос и эрозия почв, что по данным палинологического анализа фиксируется сохранностью пыльцевых зерен и выдержанностью состава палинологических спектров. По существу, начиная со Средневековья, исследованная территория из природной экосистемы постепенно превращалась в сельскохозяйственные угодья, где создавались условия для эрозии почв. Ведь поверхность почвы на пашне слабо-задернована, а значительную часть года растительность на ней вообще отсутствует. Следовательно, при преобразовании лесного ландшафта в агроэкосистему степень эрозии возрастает. Именно этот процесс отчетливо фиксируется на последних этапах Нового времени. Этому способствовала и Вторая мировая война, в результате которой нарушился естественный ход развития растительного покрова территории. Наиболее существенные изменения прослеживаются по памятнику Геройское 2, где нарушенность почвенного покрова привела к преобладанию споровых растений при очень малом количестве пыльцы других растений.

Список литературы Особенности природной среды и хозяйственного освоения бассейна р. Алейка на Самбийском полуострове с железного века до нового времени

- Алешинская А. С., Кочанова М. Д., Спиридонова Е. А., 2009. Результаты палинологических исследований на археологических памятниках Самбийского п-ова (Калининградская обл.)//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. М. Вып. 1.

- Смирнова М. Е., Кулаков В. И., Калашников Е. А., Радюш О. А., Яковлев А. В., Богуславский О. И., Щеглова О. А., Скворцов К. Н., Зальцман Э. Б., Хохлов А. Н., Кренке Н. А., Спиридонова Е. А., Цыбрий В. В., Бездудный В. Г., 2007. Охранные раскопки в зоне подземного хранилища газа в Зеленоградском районе Калининградсколй области//АО 2005 г.

- Юспина Л. Ф., 2004. Стратиграфическая корреляция верхнеплейстоценовых и голоценовых донных осадков прибрежной и глубоководной зон Гданьского бассейна Балтийского моря//Прибрежная зона моря: морфолитодинамика и геоэкология: Мат. конф. Калининград.

- Emelyanov E. M., 2002. Geology of the Gdansk Basin. Kaliningrad.