Особенности проектирования системы поддержки самостоятельного обучения

Автор: Данилова О.В.

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 3 т.8, 2005 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются формальная, неформальная и информальная формы непрерывного обучения, раскрывается понятие самостоятельного обучения. Также приводится сравнительный анализ самостоятельного и традиционного обучения. Вводится понятие системы поддержки самостоятельного обучения, задаются ее задачи и функции. Определяются основные классы параметров модели обучаемого в СПСО и приводится формальное описание модели.

Самостоятельное обучение, компьютерные технологии, система поддержки самостоятельного обучения, модель обучаемого

Короткий адрес: https://sciup.org/14062068

IDR: 14062068

Текст научной статьи Особенности проектирования системы поддержки самостоятельного обучения

Информационное общество ставит перед современным человеком новые требования, которые необходимо удовлетворять для обеспечения эффективной жизнедеятельности в современном обществе и удовлетворения собственных профессиональных, социальных и личных потребностей. К таким требованиям относятся, прежде всего, повышение уровня качества образованности и компетентности в сопредельных областях; повышение социальной активности и профессиональной мобильности, способность быстро и эффективно принимать решения и постоянное обновление знаний и умений как на профессиональном поприще, так и в других сферах деятельности человека. В условиях легкого доступа к информации и быстрого ее устаревания традиционные методы обучения не в состоянии удовлетворить потребности людей в обучении, так как обучение, которое строится на основе жестко-утвержденных программах, не соответствует современным требованиям к образованию, возникает потребность в новых гибких образовательных структурах и технологиях, которые способные своевременно, качественно и адекватно предоставлять образовательные услуги. Так, например, в США принятая специальная единица старения знаний специалиста - "период полураспада компетентности" (время, на протяжении которого профессиональная компетентность специалиста по моменту окончания ним учебного заведения снижается на 50%). На сегодня этот период составляет 4-5 лет.

Самостоятельное обучение и его характеристики

Для решения приведенных выше проблем возникает новый подход в обучении - непрерывное обучение, которое подразумевает обучение на протяжении всей жизни, удовлетворяющее стремление человека к развитию и обучению и определяется персональными потребностями.

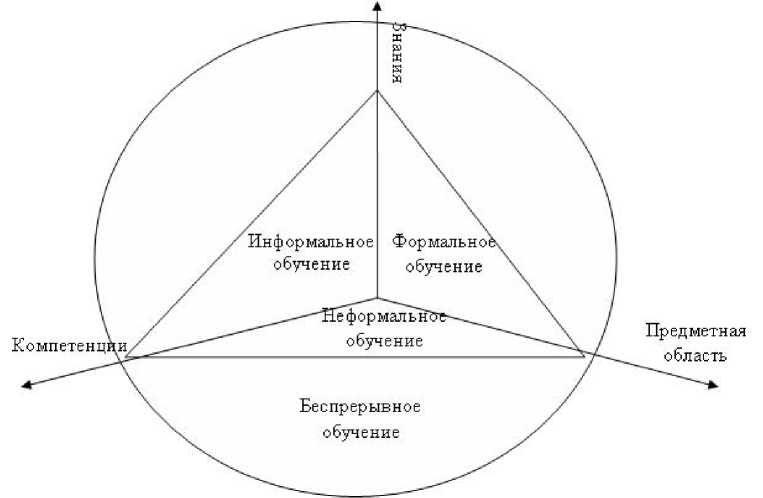

Непрерывное обучение охватывает такие формы образования, как формальное, которое предоставляется государственными и частными образовательными учреждениями и подтверждается дипломом или аттестатом, неформальное, которое не сопровождается документом, и информальное (спонтанное), или, другими словами, индивидуальная познавательная деятельность, которая сопровождает индивидуума на протяжении всей жизни и не всегда есть целенаправленной (Memorandum, 2000).

Как известно, обучение - это процесс получения знаний и компетенций (умений) в определенной предметной области, где знания - это результат процесса познания действительности, адекватный ее отображению в сознании человека в виде представлений, суждений, умозаключений, теорий. Компетентность - это умение решать профессиональные задачи, которые базируются на знаниях.

Соответственно, если рассмотреть формы непрерывного обучения в плоскостях "знания-компетенции-предметная область", то формальное образование предоставляет заранее определенные знания на конкретных предметных областях, неформальное образование используют для получения определенных компетенций на определенных предметных областях, при информальном образовании приобретают компетенции и знания без конкретизации предметных областей (см. Рис. 1.).

Рис 1. Формы непрерывного обучения.

Значительной и неотъемлемой частью неформального образования есть самостоятельное обучение (самообразование), то есть - целенаправленная самостоятельная работа по приобретению, углублению и совершенствованию знаний, привычек и умений. Самостоятельное обучение характеризуется:

-

- сильной мотивацией ученика;

-

- самостоятельным определением учебных целей;

-

- самостоятельной задачей критериев эффективности обучения;

-

- отсутствием преподавателя в учебном процессе.

Таким образом, самостоятельный ученик (тот, кто учится самостоятельно без преподавателя) сам направляет процесс обучения и принимает решения по стратегии, тактике и методах своего обучения; какие следует использовать учебные продукты (оборудование, программное обеспечение, сервисы, материалы, которые производятся в результате обработки); кто есть поставщиком этих продуктов и т.д. [Персонализация интерактивных словарей (Манако А., Синица К. и др., 2000).

В процессе развития общества самообразование становится социальным явлением и процессом. Оно начинает оказывать непосредственное влияние на работу, быт, структуру свободного времени, условия жизни представителей всех возрастных и социальных групп (Gadamer, 2001). Для информационного (постиндустриального) общества самообразование - это способ самоорганизации

(Андреев, 2002), средство либерализации всей системы управления образованием (Rado, 2001), а в более широком контексте - источник социальных инноваций (Щуклина, 1999) и даже трансформаций (Foley, 2001).

Идея и принципы самостоятельного обучения были описаны в роботах по феноменологии (Rogers, 1951), организационного обучения, андрагогии (Knowles, 1974), деятельностного обучения.

Так, (Long D., 1990) утверждал, что обучение - это активный процесс, в котором индивидуал получает знания, привычки и их оценку через жизненный опыт. В свою очередь, Knowles (1974) определяет самостоятельное обучение как процесс, в котором индивидуал проявляет инициативу, самостоятельно или с помощью других, при диагностике своих учебных потребностей, формулировании учебных целей, определении учебных ресурсов, выборе и внедрении учебной стратегии и оценке результатов.

Организация и поддержка самостоятельного образования является сегодня важной и актуальной задачей. Многочисленные исследования показывают (Tan F. B., Chan H., 1997, Cooley L., 1993), что самообразование становится значительной и необходимой частью учебной деятельности современного человека. Так, как свидетельствуют статистические исследования, приблизительно 70% студентов является самообучаемыми. (Cross K. P., 1978), а часть информального обучения составляет 75 % от всего обучения, которое проводится в коммерческих организациях (Conner M. L., 1997-2005). Наиболее часто прибегают к форме самостоятельного обучения при изучении иностранных языков (Gates, J., 2000, Tang G., Yang G., 2000). Основными проблемами, которые возникают при самообразовании, являются отсутствие необходимых компетенций (умений) относительно организации самостоятельного обучения, а именно: постановка целей, планирования учебной деятельности, подбор учебных ресурсов, проведения контроля усвоения знаний, оценивания эффективности обучения и т.п..

Сравнивая самообучение с традиционной формой обучения, можно выделить следующие особенности:

-

- Отсутствие жесткости и унификации в постановке целей обучения. Цели задаются самостоятельно, ученики определяют индивидуально, к каким результатам они хотят прийти и которым будет конечный идеальный результат их деятельности. Цели имеют динамический характер и могут изменяться по желанию ученика соответственно его текущим учебным (актуальным) потребностям.

-

- Степень самостоятельности учеников в обучении. Абсолютная самостоятельность предполагает, что ученики берут на себя всю ответственность за собственное обучение, включая:

-

- установления целей обучения;

-

- определения содержания обучения;

-

- разработку и планирование собственной программы обучения;

-

- самомотивацию и рефлексию;

-

- организацию и управление собственной деятельностью;

-

- оценивание результатов собственной деятельности и самооценивание;

-

- оценивание качества избранного способа обучения.

Задачи и функции системы поддержки самостоятельного обучения

Для повышения эффективности и поддержки самостоятельного обучения предлагается создать систему поддержки самостоятельного обучения (СПСО), основными задачами которой являются:

-

- поддержка планирования, управления, оценивания, координации и проведения самостоятельной учебной деятельности пользователей;

-

- поддержка работы с учебными и научными гетерогенными электронными ресурсами и обеспечения современных методов их обработки;

-

- обеспечение адаптивности и персонализации деятельности пользователя в системе.

Необходимыми условиями эффективной деятельности СПСО являются обеспечение безопасности и бесперебойности функционирования системы и соответствие международным стандартам проектирования и разработки учебных систем и ресурсов.

В соответствии с заданными задачами СПСО, деятельность системы описывается следующими функциями:

-

1. поддержка всех этапов процесса самостоятельного обучения:

-

- проектирование (задание) учебных целей обучаемыми;

-

- построение карт знаний и умений ученика;

-

- отбор (подбор) учебных ресурсов в соответствии с заданными (спроектированными) учебными целями;

-

- построение оптимальной индивидуальной траектории обучения;

-

- организация самостоятельного учебного процесса по выбранной траектории;

-

- проведение контроля усвоения знаний на разных этапах обучения;

-

- корректируемость обучения, предполагает возможность постоянной оперативной обратной связи, последовательно ориентированной на четкое целеполагание;

-

- постоянный и периодический мониторинг успеваемости ученика;

-

- организация и поддержка проведения консультирования по учебным вопросам.

-

2. Поддержка функционирования пользователя в системе:

-

- ориентация учеников, включает поддержку построения учебных стратегий, разъяснения основных принципов и способов обучения в системе, контроля и оценки результатов, мотивирования учебной деятельности;

-

- поддержка работы с учебными гетерогенными электронными ресурсами и обеспечения современных методов их обработки;

-

- персонализация и адаптация сервисов системы под потребности и нужды пользователя;

-

- создание информационного персонального информационного пространства, которое включает ресурсы пользователя и средства организации и управления ими (портфолио);

-

- помощь при работе с системой.

-

3. Обеспечение безопасности и бесперебойности функционирования системы.

-

4. Организация коммуникации пользователей как в синхронной (видео конференции, чат), так и в асинхронной форме (электронная почта, форум, доска объявлений, пересылка сообщений внутри системы).

Модель обучаемого в СПСО

Для реализации функций системы введем понятие модели обучаемого. Проанализировав ряд определений отечественных и зарубежных авторов, остановимся на следующем: модель обучаемого – это совокупность наборов характеристик обучаемого, которые необходимы для организации и реализации учебной деятельности обучаемого.

Определим исходные данные для создания модели обучаемого. Самостоятельная учебная деятельность состоит из следующих этапов:

-

1. Анализ исходной ситуации.

-

2. Определение целей обучения.

-

3. Планирование работы.

-

4. Отбор учебного материала.

-

5. Выполнение учебных операций, организация учебной работы (процесс обучения).

-

6. Контроль и коррекция процесса работы.

-

7. Анализ и оценка результатов обучения.

Таким образом, в соответствии с перечисленными выше этапами самостоятельной учебной деятельности определим в модели обучаемого следующие классы характеристик (параметров):

-

< ХЛ> - характеристики личности обучаемого, включает характеристики, отражающие социально-психологический и мотивационно-ценностный уровни его развития (Атанов Г.А., 2004).

-

< П> - Предпочтения, описывают когнитивные характеристики обучаемого, такие, как предпочитаемые способы представления учебного материала, когнитивные стили, предпочтительные методы обучения и т.д.

-

< КЗУ> - Карта знаний и умений обучаемого, описывает исходные и текущие знания, навыки и умения обучаемого и отображает степень владения ими. Носит динамический характер, карта периодически уточняется и корректируется.

-

< УЦ> Учебные цели, которые задаются учеником самостоятельно и включают описание знаний и умений, которые требуется достичь, а также условия, которые должны быть соблюдены в процессе учебной деятельности.

-

< УП> Учебное портфолио, представляет собой форму и способ организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности обучаемого, а также соответствующих информационных материалов из внешних источников, предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности данного учащегося и дальнейшей коррекции процесса обучения.

Таким образом, формальное описание модели обучаемого можно представить кортежем вида:

MO=< ХЛ, П, КЗУ, УЦ, УП >.

Параметры данной модели имеют как статический, так и динамический характер и их можно представить в виде:

-

- скаляра (параметры, значения которых заданы единожды и не изменяются, например, предпочтения)

-

- вектора (значения параметров имеют динамический характер и изменяются во времени, например, учебные цели);

-

- взвешенного графа (например, карта знаний и умений обучаемого).

Заключение

В условиях развития информационного общества значительно возрастает роль самостоятельного обучения, которое характеризуется наличием сильной мотивации ученика, самостоятельным определением учебных целей, самостоятельным заданием критериев эффективности обучения и отсутствием преподавателя в учебном процессе. Для повышения эффективности и поддержки самостоятельного обучения предлагается создать систему поддержки самостоятельного обучения (СПСО), целями которой является обеспечение всех этапов процесса обучения, включая проектирование динамических учебных целей, построение оптимальной учебной траектории обучения, организацию учебного процесса по выбранной траектории, контроль учебной деятельности. Предложенная система может использоваться для поддержки учебно-познавательной деятельности аспирантов, повышения квалификации, профессиональной переподготовки.