Особенности проявления эмпатии студентов на разных специальностях технического вуза

Автор: Кустова В. В., Таракова А. В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 7-2 (106), 2025 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена актуальной проблеме эмпатии у студенческой молодежи. Авторы рассматривают особенности развития и проявления эмпатии у студентов технического вуза. Направленность современной молодежи на реализацию личностных амбиций, стремлению к карьерному успеху, постоянное использование гаджетов - все это снижает у них самоценность реального общения. В статье представлены результаты эмпирического исследования по выявлению эмпатических тенденций обучающихся на разных специальностях обучения технического вуза. Определен не только общий уровень эмпатии студентов, но и развитие различных компонентов данного феномена: рационального, эмоционального, интуитивного каналов; установок, которые способствуют или препятствуют развитию эмпатии. Выявлены уровни и преобладающие каналы эмпатии студентов Установлены взаимосвязи между уровнем развития эмпатических способностей и каналом эмпатии.

Эмпатия, рациональный, эмоциональный, интуитивный каналы эмпатии, установки, проникающая способность эмпатии и идентификации в эмпатии

Короткий адрес: https://sciup.org/170210795

IDR: 170210795 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-2-179-184

Текст научной статьи Особенности проявления эмпатии студентов на разных специальностях технического вуза

Коренные изменения в современной России, трансформация вектора в воспитании по пути формирования у молодежи ценностных ориентаций, позволяет обратиться к психологическим методам по выявлению уровня личностных психологических особенностей молодых людей, которые будут определять дальнейшее развитие будущих специалистов. Актуальность обуславливается тем, что профессионалы любой сферы должен уметь конструктивно осуществлять общение с людьми разной квалификации и различного культурного уровня. У студентов вуза продолжает формироваться мировоззрение. В.И. Слободчиков это связывал «…со становлением подлинного авторства в определении и реализации своего собственного способа жизни» [1, с. 67]. Следовательно, в этом кризисе юности эмпатийные тенденции молодого поколения становятся привлекательными в качестве предмета изучения. Мы обратились у эмпатии, которая, по нашему мнению, является ядром социальной перцепции. Именно этот механизм позволяет добиться взаимопонимания, взаимовосприятия партнеров по общению.

Цель исследования обусловлена необходимостью изучения феномена эмпатии у студентов и поиском причин, вызывающих низкий уровень эмпатии у студентов.

Задачи:

-

1. Уточнить понятие «эмпатия».

-

2. Определить особенности проявления эмпатии студентов на разных специальностях технического вуза.

-

3. Выявить уровни и преобладающие каналы эмпатии студентов.

-

4. Определить проблемы в развитии эмпатии будущего специалиста.

Термин «эмпатия» прочно вошел в современную жизнь. Он слился с волонтерской деятельностью, часто звучит на форумах, конференциях, в повседневной жизни. Мы полагаем, сто эмпатия является главным механизм перцептивной стороны общения, который предполагает сочувствие, сопереживание в отношении партнеров по общению. С немецкого «einjuhlung» – «чувствование внутрь» от греческого слова «pathos» (сильное, глубокое чувство, близкое к страданию или греч.empatheia – сопереживание). Первым термин «Эмпатия» ввел в психологическую науку Э. Титченер, как постижение эмоцио- нального состояния, проникновение – вчув-ствование в переживания другого [2, с. 463]. Данное определение не дает полного представления о сложности и многогранности эмпатии как психологического явления. Эмпатия по К. Роджерсу означает вхождение в личный перцептивный мир другого и основательное его обживание [3, с. 34]. И.М. Юсупов, изучая эмпатию, выделил умение слышать партнера. Он подчёркивал, что необходимо не просто слушать, а, именно, слышать чеовека. Очень важно, по его мнению, наличие положительной установки на собеседника, а также развитое внимание, память, воображением [4, с. 66]. Исследование автора показало, что способности к эмпатии не претерпевают значительных изменений по мере профессионального становления в сторону роста, хотя являются значимыми при формировании эмпатийного, альтруистического поведения. Следовательно, данное личностное качество человека, видимо, формируется в раннем и дошкольном возрасте и практически не меняется с последующем взрослением личности и в процессе его профессионального становления.

В.В. Бойко, уточняя понятие эмпатии, выделил каналы эмпатии, где рациональный канал – направленность внимания, восприятия и мышления человека на понимание сущности любого другого человека, на его состояние, проблемы и поведение; эмоциональный канал определяет способность сопереживать, соучаствовать; интуитивный – позволяет действовать в условиях дефицита исходной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании; канал установок убеждает спокойно относиться к переживаниям и проблемам окружающих; проникающая способность в эмпатии создает атмосферу открытости, доверительности, задушевности; идентификация дает возможность поставить себя на место собеседника [5, с. 486-490].

Наше исследование показало, что эмпатия является духовно-нравственным качеством личности, которое предупреждает развитие синдрома эмоционального выгорания у студентов. Мы определили, что высокие показатели эмпатии у студентов соответствуют вы- соким показателям индекса доброжелательности. Нами доказано, что чем выше индекс доброжелательности личности, тем ниже показатели многокомпонентного синдрома эмоционального выгорания [6, с. 65].

Следовательно, способность к эмпатии – это важнейшее профессиональное качество специалистов, которое необходимо в непосредственной работе с людьми. Именно, эмпатия способствует укреплению психологического здоровья будущего специалиста и снижает риски развития у него синдрома эмоционального выгорания. Мы определили, что только высокий уровень духовно-нравственных качеств личности переводит коммуникативное взаимодействие на субъектный духовный уровень общения [6, с. 136].

Для выявления особенностей эмпатии нами было проведено экспериментальное исследование на базе Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) в группах в группах второго и третьего курсов по специальностям: «Строительство железной дороги» (СЖД-23), «Система обеспечения транспорта» (СОД-1-23), «Экономическая безопасность» (ЭБ-1-22), «Таможенное дело» (Т-1-22). В исследовании приняли участие 106 студентов (60% юноши и 40% девушка) в возрасте 19-21 лет (средний возраст – 20 лет).

Для выявления у студентов технического вуза эмпатии были проведены следующие методики:

-

1. Оценка способности к эмпатии (по И.М. Юсупов). Тест состоит из 36 утверждений и оценивается студентами по баллам: 0 – не знаю; 1 – нет, никогда; 2 – иногда; 3 – часто; 4 – почти всегда; 5 – да, всегда.

-

2. Методика диагностики уровня эмпатических способностей по В.В. Бойко. Опросник состоит из 36 суждений, позволяющих не только выявить особенности проявления эмпатических способностей, но и прогнозировать их возможное развитие.

Цель: оценить уровень эмпатийности студентов

Цель: диагностировать общий уровень эмпатии и определить ведущие каналы эмпатии

Анализ уровня развития эмпатии показал следующие результаты:

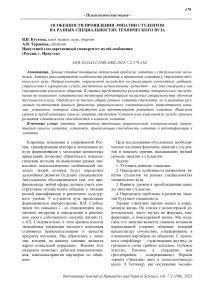

Рис. 1. Уровень эмпатии у студентов (по В.В. Бойко)

Как видно из рисунка, большинство студентов (57%) имеют заниженный уровень эмпатии. То есть, у данной части студентов направленность не на сокурсников и других людей, а, в основном, на себя. У них развиты эгоистические потребности и можно предположить, что эти студенты имеют проблемы в общении с другими. Нормальный (средний уровень эмпатии лишь у 24%). Таким образом, только четверть студенев могут услы- шать других и оказать поддержку в трудной ситуации. Результаты показали, что пятая часть всех опрошенных имеют очень низкий уровень эмпатии (19%) студентов. Это свидетельствует о равнодушии будущих специалистов к чужим проблемам. Можно с уверенностью предположить, что эти студенты имеют трудности в реальном общении. У них не развита интуиция, высокая мнительность, обидчивость, проблемы в разрешении конфликтов.

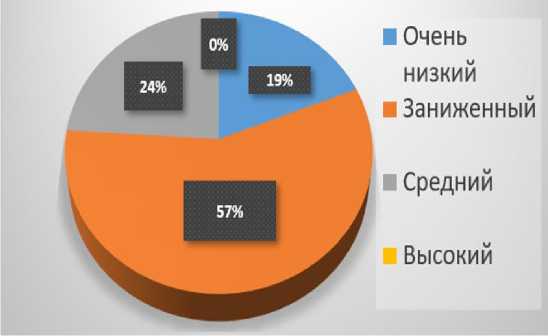

Рис. 2. Показатели заниженного уровня эмпатии по специальностям (по В.В. Бойко)

Заниженный уровень эмпатии преобладает у будущих инженеров и у девушек по специальности «Таможенное дело». Данные свидетельствуют о том, что студентам сложно общаться с людьми и выстраивать конструктивные отношения. Проблемы выявлены у будущих инженеров (строители железных дорог и системы обеспечения движения). При заниженном уровне сочувствия, сопереживания данным студентам сложно будет организовывать коллектив единомышленников. Руководители должны понимать каждого сотрудника и так организовывать работу команды, чтобы каждый ее член понимал цели и задачи, которые необходимо реализовывать. Будущие юристы готовы работать в делопроизводстве, а не с решать реальные проблемы населения в диалогическом общении. Неумение считывать эмоциональное состояние партнера, видеть проблемы в невербальном поведении – все это может помешать достигать профессионального успеха, способствует разочарованию в профессиональном плане.

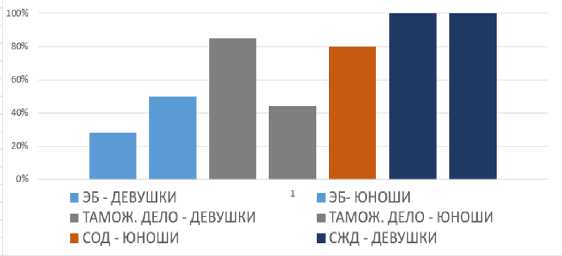

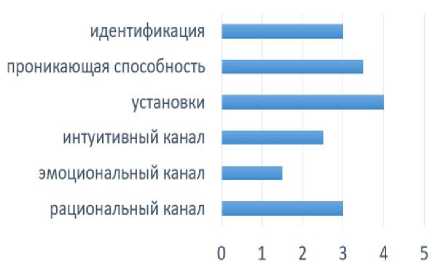

Рассмотрим каналы эмпатии (по

-

В.В. Бойко) (рис. 3).

Студенты по экономической без- Студенты – строители железных дорог опасности (юноши и девушки) (юноши и девушки)

Рис. 3. Каналы эмпатии по методике оценки способности к эмпатии

(по В.В. Бойко)

Разбирая каналы эмпатии, можно увидеть, что у экономистов ярко выражен канал проникающей способности. Они могут создать атмосферу открытости, искренности, лучше понимают партнёра по общению. У данных студентов лучше развит эмоциональный канал эмпатии по сравнению с инженерной группой. У будущих инженеров больше выражены установки, которые позволяют спокойно относиться к переживаниям и проблемам партнеров по общению. Они стараются избегать непосредственных контактов, отсюда снижается и способность к сочувствию и сопереживанию к другим людям. Именно инженеры показали заниженный уровень эмпатии, способность отстраненно относиться к проблемам других людей.

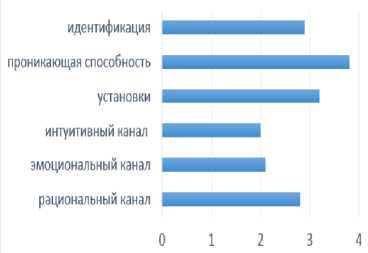

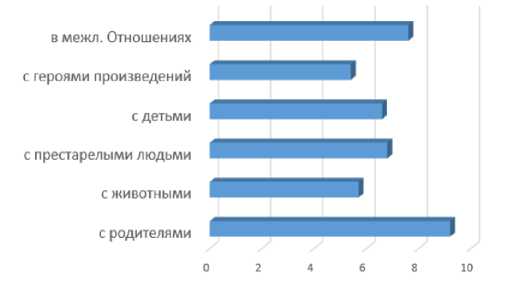

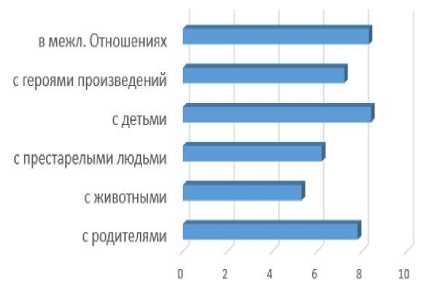

Нами рассмотрены эмпатические тенденции по И.М. Юсупову. У юношей и девушек есть различия в данных тенденциях. Так, у юношей больше развита эмпатия к родителям. Это свидетельствует о том, что юноши больше понимают родителей, готовы заботиться о них, больше сочувствуют проблемам и у них детско-родительские отношения на более гармоничном уровне. У определенной части девушек существуют проблемы и сложности в отношениях с родителями. Но у девушек выше эмпатия к детям, по сравнению с юношами. У всех студентов ниже эмпатия к героям произведений. Это свидетельствует о том, что студенты мало читают художественную литературу и у них не сформировано сопереживание к художественным героям. Невысокую эмпатию проявили студенты престарелым людям, особенно, ярко выражено у девушек. Отсутствие сочувствия к престарелым гражданам, неуважительное к ним отношение можно назвать издержками социальной политики, семейного воспитания и «ограниченностью социальных связей» [7, с. 121]. Автор фиксирует рост негативного отношения к пожилым людям не только на Западе, но и в современной России [7, с. 106]. Но самые низкие эмпатические тенденции у всех студентов – это эмпатия к животным. Это говорит о том, что молодые люди не способны помогать, сочувствовать «братьям меньшим» (рис. 2).

Юноши

Рис. 4. Эмпатийные тенденции (по И.М. Юсупову)

Девушки

Выводы:

– способность к переживанию и сочувствию является одним из важнейших ценностных ориентиров современной молодежи;

– исследование особенностей эмпатии студентов второго и третьего курсов разных специальностей выявило средний, заниженный и низкий уровень эмпатии. Высокий уровень составляет 1%;

– преобладающим каналом юношей (%) является эмпатии родителям и детям;

– самые низкие показатели эмпатии проявились к пожилым людям и героям художественных произведений и животным. Мы по- лагаем, что это связано с отсутствием интереса к художественной литературы и эгоистичной направленности студентов к пожилым людям;

– анализ каналов эмпатии обнаружил преобладание проникающей и интуитивной способности к эмпатии у студентов-экономистов;

– низкие эмпатийные тенденции у студентов обнаружили низкие показатели эмоцио-

Таким образом эмпатия – это сложный, многоуровневый феномен, структура которого представляет совокупность, эмоциональных, когнитивных и поведенческих умений, навыков, способностей человека. Взаимодействие (гармоничное – дисгармоничное) между эмоциональными, когнитивными, поведенческими компонентами структуры эмпатии определяется опытом общения, результатами социальных и социально-психологических отношений человека с миром людей. Конкретная личность демонстрирует эмпатию то в виде реакций на действие другого человека, в качестве отрефлексированного пережива- ния, вызванного состояниями партнера, то посредством умений и навыков создавать поддерживающие отношения и т.д.

Мы полагаем, что проблемы эмпатии у студентов будут затруднять в будущем общение с коллегами и станут препятствием в профессиональном становлении студентов.

нального и интуитивного каналов эмпатии.