Особенности промерных работ на различных гидрологических объектах

Автор: Хамракулов И.И.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 10 (16), 2016 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена изучению особенностей при промерных работах на различных гидрологических объектах. Рассматриваются основные моменты, связанные с определенными процедурами промеров. Также присутствуют графики, с помощью которых представлена информация о способах промеров специальными приборами.

Промеры, гидрометрические приборы, геодезические угломерные приборы, промерные створы и вертикали, продольники, поперечники, косые галсы

Короткий адрес: https://sciup.org/140267362

IDR: 140267362

Текст научной статьи Особенности промерных работ на различных гидрологических объектах

На малых реках глубины измеряются с помощью поперечников с гидрометрических мостиков или люлек, подвешенных на тросе, на средних и больших — с лодок или катеров. Измерение глубин производится наметкой, рейкой, штангой или лотом. При условии того, что положение промерной вертикали относительно постоянного начала при работах с мостика определяют с помощью мерной ленты или рулетки, а также осуществляются измерения с люльки по мерному тросу, натянутому параллельно ездовому тросу и размеченному марками через 1-2 м [1].

Промеры обычно выполняются с лодки, которая перемещается вдоль туго натянутого через реку стального размеченного троса, при измерениях на реках шириной до 300 м при скоростях течения до 1,5 м/с.

А вот при измерениях на реках шириной более 300 м расположение промерных вертикалей на поперечнике определяют с помощью геодезических угломерных приборов, устанавливающиеся на берегу, или секстантом с лодки.

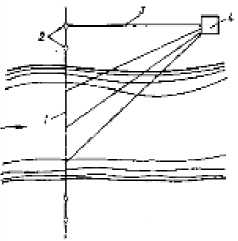

Далее процесс измерения происходит на одном из берегов, на котором прокладывают базис, перпендикулярно к которому разбивают и закрепляют геодезическими вешками промерные створы — поперечники.

На реках шириной до 500 м обозначение производится лишь по двум вешкам на одном берегу, а на реках, ширина которых превышает 500 м, необходима установка вешек в створе поперечника и на другом берегу[2].

Рисунок 10– Определение положения промерных точек на поперечнике с помощью угломерного инструмента.

1 — промерный створ, 2 —вешки, 3 — базис, 4 — угломерный инструмент [33]

Расстояния между поперечниками назначаются следующие параметры в зависимости от:

-

1) ширины реки,

-

2) рельефа дна,

-

3) задач промерных работ.

Обычно они составляют 1/3-1/4 ширины реки. Место установки геодезического инструмента на базисе выбирают так, чтобы с одной стоянки можно было хорошо просматривать ряд поперечников вверх и вниз по течению, а углы между направлением поперечника и лучом визирования были не менее 30°.

Когда применяется мензула, то приводят планшет в горизонтальное положение, и затем его ориентируют по сторонам света, наносят точку стоянки, базис, поперечники, контур берегов по урезам. Промеры выполняют с лодки (или катера), который перемещается от одного берега к другому строго в створе поперечника. Мензулист в кипрегель следит за лодкой и по сигналу с нее в момент измерения глубины наводит вертикальную ось визирования на наметку или лотлинь, делает засечку на соответствующем поперечнике и записывает номер промерной точки и цвет сигнального флажка. Обычно сигналы подаются поочередно красным и белым флажками. Сигнальщик на лодке записывает в журнал номер поперечника, номер промерной точки, цвет флажка и глубину. К промерам на следующем поперечнике приступают только после сверки количества промерных точек в журнале и на планшете для поперечника, где проведены измерения [3].

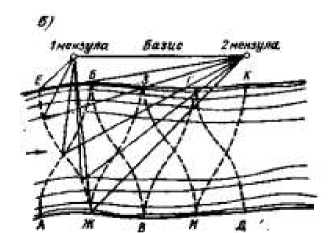

Рисунок 11 –Схема промеров по продольникам (а) и косым галсам (б) [34]

Количество промерных вертикалей на поперечнике назначают в зависимости от ширины реки и рельефа дна. В среднем на реках шириной до 500 м их число должно составлять 20—30, а при ширине реки более 500 м — от 25 до 50. При плавном изменении рельефа дна промерные вертикали назначают реже, а при неровном дне — чаще в соответствии с особенностями профиля дна [2].

При больших скоростях течения (более 1,5 м/с), когда лодку (катер) трудно удержать в створе поперечника, переходят к измерениям глубин по продольникам и косым галсам.

При промерах по продольникам на базисе устанавливают два угломерных инструмента (мензулы с кипрегелями, теодолиты и т.п.). Лодка (катер) перемещается по течению примерно параллельно береговой линии. В момент измерения глубины по сигналу с лодки засекается положение промерной вертикали одновременно двумя инструментами. [5].

При промерах по косым галсам лодка под воздействием течения пересекает реку под углом 30-45° к фарватеру; траектория движения имеет вид кривой линии (галс). Промеры и засечки координат промерных точек при этом способе выполняют так же, как и по продольникам, применяя два угломерных инструмента. Галсы располагают примерно через 1/4-1/2 ширины реки.

В зимний период при наличии прочного ледяного покрова промеры глубины выполняют со льда. Расстояние от постоянного начала до промерных вертикалей измеряют мерной лентой или по размеченному тросу. В точках промеров пробивают лунки. Глубину измеряют от уровня воды в лунке наметкой или ручным лотом, также определяют толщину льда и глубину его погружения в воду.

Способы промерных работ на озерах и водохранилищах зависят от их размеров. На небольших водоемах промеры обычно выполняют по поперечникам, располагая их приблизительно перпендикулярно к продольной оси водоема. Базис разбивают на одном из берегов, а поперечники закрепляют створными знаками в зависимости от ширины водоема на одном или двух берегах. Число промерных профилей назначают в зависимости от рельефа дна. При ровном дне поперечники разбивают через 200-500 м, а при сложном рельефе дна — через 50 м. Расстояния между промерными вертикалями на профиле принимают равными 10-20 м и более на водоемах с плавным очертанием дна и 5-10 м — при сложном рельефе [4].

Список литературы Особенности промерных работ на различных гидрологических объектах

- Карасев И.Ф., Шумков И.Г. Гидрометрия. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. -384с.

- Константинов Н.М., Петров Н.А., Высоцкий Л.И. Гидравлика, гидрология, гидрометрия. Ч.II. - М.: Высш. шк., 1987. -431с.

- Михайлов В.И., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология: Учебник для вузов. 2-е изд. испр. М.: Высш. шк., 2007, -463 с.

- Поляков М.П. Примеры гидрологических расчетов мостовых переходов. Учеб. пособие. - Саратов: Изд-во Саратов, гос. техн. ун-та, 1996. - 92с.

- Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии.- Л.: Гидрометеоиздат,1974.-422 с.