Особенности психологической репрезентации нештатной ситуации сотрудниками железной дороги

Автор: Пятун Дарья Эдуардовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 12, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются важные составляющие эффективной работы дежурного по железнодорожной станции, а именно высокий уровень развития профессиональных качеств работника, безаварийная работа, оперативная работа в контакте с коллегами. Цель статьи - показать существование значимых различий в формальных и содержательных особенностях репрезентации нештатной ситуации у респондентов с разным опытом участия в таких ситуациях. Для оценки профессионально важных качеств предпринята попытка выхода за рамки психофизиологических методов, а также показаны особенности психологической репрезентации. Исследование проводилось в 2017-2018 гг. в Москве, в центрах организации работы железнодорожных станций, на основании анкетирования 300 респондентов. Применялись три методики: ассоциативные характеристики репрезентации нештатной ситуации, самооценка успешности результатов, графическое представление психологической репрезентации нештатной ситуации. Выявлено, что причинами неэффективной деятельности в нештатных ситуациях являются работа устройств и психологический климат в организации. Сформирован ряд особенностей психологической репрезентации нештатной ситуации: формальные особенности (чувственный уровень) и содержательные особенности (смысловой уровень). Автор делает вывод, что, учитывая результаты анализа, возможно скорректировать влияние психологической репрезентации и сделать действия сотрудника более эффективными.

Психологическая репрезентация, ассоциации, самооценка, структура, значимость, дистанция, типология

Короткий адрес: https://sciup.org/149133233

IDR: 149133233 | УДК: 159.9.07 | DOI: 10.24158/spp.2019.12.19

Текст научной статьи Особенности психологической репрезентации нештатной ситуации сотрудниками железной дороги

В современной психологии все исследования репрезентации можно разделить на несколько направлений: пространственно-предметная среда (С.Ю. Жданова, Ю.Г. Панюкова, Д.Н. Сазонов), ментальная репрезентация (А.О. Прохоров, М.Н. Семенова, А.П. Супрун), психологическое пространство личности (С.К. Нартова-Бочавер, Е.О. Шамшикова, Г.В. Шукова, М.А. Щукина), репрезентация личностной проблемы (В.Ф. Спиридонов), феноменология репрезентаций (С.Э. Поляков, А.О. Прохоров), профессиональная репрезентация (Е.А. Семенова).

В исследованиях пространственно-предметной среды изучаются особенности восприятия образа города у иностранных граждан с визуальным и эмоциональным компонентом. Результаты исследования показывают визуально-образное содержание, ценностно-смысловой содержательный аспект репрезентации, этико-эстетический параметр репрезентации [1]. По мнению Ю.Г. Панюковой, пространственно-предметная среда включает компоненты содержательного и формального уровня репрезентации. Результаты анализа исследования показали, что преобладает содержательный (ценностно-смысловой) уровень в оценке предпочитаемых мест, а в оценке отвергаемых мест превалирует формальный аспект репрезентации [2]. В работе Д.Н. Сазонова рассматриваются социально-психологические особенности репрезентации: усложнение системы ориентировки в среде (усложнение элементов-ориентиров в ментальных картах), знание различных элементов города (количество и разносторонность изображенных элементов), формирование иерархичности, структурированности образа городской среды в восприятии (структурированность элементов когнитивной карты) [3].

Все чаще встречающийся в психологических работах конструкт «ментальная репрезентация» обозначает процесс (процесс отображения, представления) и результат, единицу (описание опыта в рамках картины мира). Так, например, в работах А.О. Прохорова, ментальные репрезентации состояний рассмотрены как результат жизненного пути человека, как определенный формат мысленного образа, в котором происходит содержательное отображение переживаемого состояния при его последующем закреплении в структурах памяти [4; 5]. М.Н. Семенова рассматривает ментальные репрезентации в вербальном и образном аспектах как результат отображения и анализа, структурирования информации о мире. В вербальном и невербальном описании репрезентации времени определены в значении связи с жизнью человека, а репрезентации пространства – в значении бытия человека в окружающем объективном мире [6]. А.П. Супрун считает, что реальность дается нам как субъективные ощущения, которые кодируют определенные «свойства» внешнего мира. Объективный характер реальности будет отражен в эффективности, с которой мы способны удовлетворить наши потребности в соответствии с моделью (ментальной картой) мира, которую нам удалось построить на основе наших ощущений в процессе адаптации к миру [7].

Понятие «психологическое пространство» встречается во многих психологических исследованиях и рассматривается как субъективно значимый фрагмент бытия, т. е. существенный, выделяемый из всего богатства проявлений мира и определяющий актуальную деятельность и стратегию жизни человека [8]. Психологическое пространство, по мнению Е.О. Шамниковой, – это совокупность двух фундаментальных измерений «самоопределение» и «соотнесенность с другими людьми» [9]. М.А. Щукина основными характеристиками психологического пространства считает «субъективность» (внешний и внутренний мир личности) и «субъектность» (содержание личностного пространства) [10].

Е.А. Семенова отмечает, что механизмом становления профессиональной репрезентации является процесс идентификации (отождествления индивидом себя с другим человеком или любым объектом), а формы проявления механизма идентификации в психической реальности различны. Автор отмечает, что при несформированной модели репрезентации в сознании профессиональное развитие личности будет осуществляться хаотично [11].

Жизнь современного человека в условиях интенсивного развития мира сопряжена как с очевидными позитивными изменениями, так и с явными негативными трансформациями в различных сферах его жизнедеятельности. С одной стороны, это расширение возможностей личности, с другой – личностная проблема. Данная проблематика рассмотрена в работе В.Ф. Спиридонова, который представляет авторскую модель репрезентации личностной проблемы. В ее структуру входят такие конструкты:

-

а) структура личностной проблемы включает исходное, промежуточные и целевое состояния;

-

б) содержанием личностной проблемы выступают личностно-значимые компоненты жизненной ситуации и субъективная потребность в их преобразовании при отсутствии инструментальных возможностей [12].

Несмотря на наличие отдельных работ в области психологических репрезентаций, в целом следует отметить, что на сегодняшний день отсутствуют исследования, целью которых явилось бы изучение психологической репрезентации нештатной ситуации . Нештатная ситуация – это ситуация, при которой технологический процесс или работа технических средств выходит за рамки нормального функционирования, что приводит к аварии (крушению, пожару, гибели людей).

Целью нашего исследования являлось изучение значимых различий в формальных (чувственный уровень) и содержательных (смысловой уровень) особенностях репрезентации нештатной ситуации. В качестве эмпирических методов использовались: ассоциативные характеристики репрезентации нештатной ситуации, самооценка успешности результатов, графическое представление психологической репрезентации нештатной ситуации.

В исследовании приняли участие 300 человек (средний возраст – 36,4 года) – дежурные по станции, работающие на железной дороге (женщины, N = 150, средний возраст – 35 лет; мужчины, N = 150, средний возраст – 31,4 года). Особенностью данной выборки заключалось то, что все респонденты за время своей работы, учебы сталкивались с нештатными ситуациями в профессиональной деятельности и каждый получил различный «опыт» взаимодействия с ней (успешный или неуспешный).

В процессе исследования самооценки успешности результатов и графического представления психологической репрезентации выборка была поделена на три группы: сотрудники, которые знакомы с нештатной ситуацией (группа 1); сотрудники, которые успешно справились (группа 2); сотрудники, которые не справились с нештатной ситуацией (группа 3).

В процессе исследования ассоциативных характеристик репрезентации нештатной ситуации вся выборка поделена на две подгруппы (первая подгруппа - респонденты 2-й и 3-й групп выборки; вторая подгруппа - респонденты 1-й группы).

Исследование проходило в три этапа в соответствии с использованием вышеназванных методик.

Ассоциативные характеристики репрезентации нештатной ситуации (метод ассоциаций) . Метод ассоциаций заключается в составлении списка ассоциаций.

Самооценка успешности результатов . В основу данного методического приема была положена методика «Самооценка удовлетворенности профессией» Г.В. Шуковой [13], когда на листке бумаги, на десятисантиметровом отрезке, респондент отмечал свое положение в выборе профессии. Наш вариант «Самооценки успешности результатов» - это отметка испытуемым своего участия в нештатной ситуации: как он оценивает свои действия, был успешен или нет в решении возникших трудностей.

Графическое представление психологической репрезентации нештатной ситуации . В основу данного методического приема была положена методика «Витаграмма» Г.В. Шуковой, которая подробно описана в ее работе «Особенности социально-психологического пространства молодых специалистов - практических психологов» [14]. Респондентам предлагается в двух кругах (d = 110 мм) отметить значимые для него представления о своей жизни в реальном и идеальном аспекте. Кружочки меньшего диаметра, расположенные внутри основного круга, отмечаются «в порядке поступления» и именуются. Количественная обработка результатов заключается в определении частоты встречаемости выбираемых респондентами категорий. Качественный же анализ проводится в определении очередности рисования кружков, их значимости, местоположения, дистанции между ними.

Наш вариант - это графическое представление «нештатной ситуации» в круге (d = 110 мм). Анализ полученных результатов проводился по схеме:

-

I. Изучение формальных особенностей репрезентации.

Первый блок. Количество элементов. «Простота - сложность» - элементы, изображенные внутри круга.

-

II. Изучение содержательных особенностей репрезентации.

Второй блок. Структура элементов («одномерность - многомерность») - представлена по группам смыслов.

-

III. Изучение графических представлений репрезентации

Третий блок. Значимость элемента (центральный - периферийный уровень).

Четвертый блок. Дистанция между элементами (расстояние между кружками).

Пятый блок. Типология графического исполнения психологического пространства (способ изображения).

Для анализа достоверности полученных данных были использованы непараметрические методы сравнения выборок, в частности U-критерий Манна - Уитни.

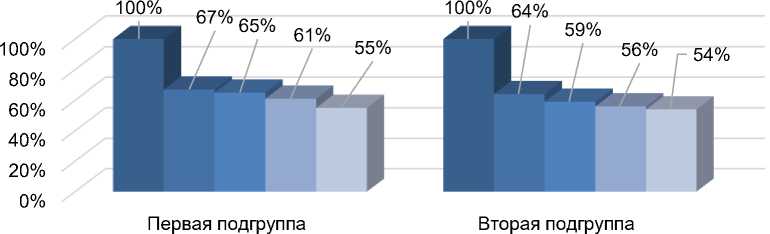

Метод ассоциаций . Для изучения ассоциаций вся исследуемая выборка была разделена на две подгруппы: первая - участники нештатной ситуации (2-й и 3-й группы выборки) и вторая -не участники, но люди, знакомые с нештатной ситуацией (они проходили обучение в центрах, или практическое занятие проходило в условиях нештатной ситуаций; 1-я группа). Результаты исследования представлены на рисунке 1.

Работа технических устройств Транспортные происшедствия

Чрезвычайная ситуация

Несчастный случай

Состояния психического напряжения

Рисунок 1 – Категории ассоциаций в первой и второй подгруппе

При анализе анкет респондентов выявлено большое количество схожих по смыслу ответов, в связи с чем они были объединены в крупные категории (согласно Распоряжению ОАО «РЖД» от 21.08.2017 № 1697р (ред. от 30.01.2019) «Об утверждении положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре ОАО «РЖД»»): «чрезвычайная ситуация», «работа технических устройств», «несчастный случай», «транспортные происшествия», «состояния психического напряжения».

Самыми распространенными ассоциациями были чрезвычайная, аварийная, катастрофическая, неблагоприятная нештатная ситуация. Во всех группах данные ассоциации (100 %) присутствовали, это объяснятся тем, что любое событие, будь это крушение, пожар, воздействие неблагоприятных условий, выход из рабочего состояния устройств, любое нарушение стандартного графика работы в зависимости от обстановки и действий/бездействия коллег, вызывает ассоциации, описанные выше.

Следующая категория связана с работой технических устройств (1-я подгруппа - 67 %, 2-я -64 %), а точнее, с нарушением их работы. Как отмечают респонденты, многое зависит от этих устройств. Так, например, выход из строя пульта управления не позволяет контролировать ситуацию на путях, что может привести к печальным событиям - к гибели людей или крушению. Нарушение работы средств связи дезорганизует эффективное взаимодействие с коллегами, что разрушает схему действий при нештатных ситуациях.

В категории «несчастный случай» респонденты (1-я подгруппа - 65 %; 2-я - 59 %) отмечали, что в любой катастрофе встречаются различного рода травмы и гибель людей.

В категории «транспортные нарушения» респондентами (1-я подгруппа - 61 %; 2-я - 56 %) названы крушения, столкновения поездов, пожары.

Последняя категория - это состояние психического напряжения, категория, в которой респонденты (1-я подгруппа - 55 %; 2-я - 54 %) характеризуют свое состояние в таких ситуациях.

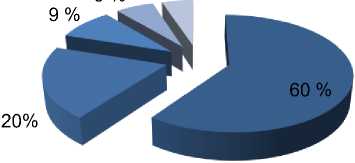

Самооценка успешности результатов . Оценочная деятельность отражает соответствие качества знаний и умений сотрудников железной дороги требованиям к их профессиональной деятельности. Целью является как контроль успешности работников, так и формирование у них адекватной самооценки. Один из важных компонентов профессионально важных качеств дежурного по станции - оценка своих возможностей, что очень актуально в нештатных ситуациях. Результат оценивался по пятибалльной шкале: я полностью не справился (1 балл), я почти не справился (2 балла), я не могу оценить (3 балла), я почти справился (4 балла), я полностью справился (5 баллов).

Анализируя результаты, мы получили следующую иерархию самооценки результатов дежурными по станции (рисунок 2):

-

1. Я почти справился - средний балл 3,95 (60 %).

-

2. Я не могу оценить - средний балл 2,93 (20 %).

-

3. Я почти не справился - средний балл 2,20 (9 %).

-

4. Я полностью не справился - средний балл 1,08 (6 %).

-

5. Я полностью справился - средний балл 4,7 (5 %).

-

■ Я почти справился

-

■ Я не могу оценить

-

■ Я почти не справился

-

■ Я полностью не справился

-

■ Я полностью справился

Рисунок 2 – Результаты самооценки (от одного до пяти баллов) у дежурных по станции (среднее значение для N = 300)

Здесь проводился анализ в трех основных группах, в отличие от первого методического приема. Итак, анализ показал следующее: в первой группе 73 % считают себя успешными и отмечают шкалу «Я полностью справился», а 27 % сомневаются и отмечают шкалу «Я не могу оценить». Во второй группе «Я полностью справился» – 60 %; 30 % – в равной мере отмечены шкалы «Я полностью справился» и «Я не могу оценить». В третьей группе – 80 % отметили шкалу «Я полностью не справился», осознают свои ошибки и жалеют о несделанных действиях, а вот 20 % не могут оценить свои действия, так как считают, что субъективно они не виноваты, а так сложились обстоятельства, и объективно себя оценить не могут.

Графическое представление психологической репрезентации нештатной ситуации. Первый блок графического представления связан с количеством элементов на рисунке. Чем больше элементов изображено, тем сложнее является его структура, чем меньше – тем проще структура. Так, в первой группе представлено значимое количество элементов (в среднем по 5–6 элементов у 44 % выборки); во второй группе представлено меньшее количество (в среднем по 2–3 элемента у 29 % выборки); минимальное количество у третьей группы (1–2 элемента у 27 % выборки).

Второй блок связан со структурой («одномерность» – «многомерность»). Проанализировав полученные результаты, мы получили три категории элементов: психическое состояние человека, технические средства, межличностные отношения. Следующим этапом было распределение по структурным составляющим:

-

– к одномерности относили представление репрезентации с одной или двумя категориями;

-

– к многомерности относили представление на одном рисунке всех трех категорий.

Анализ результатов показал, что структура «Одномерность» встречается у 60 % (в первой группе 45 %, во второй группе 9 %, в третьей группе 6 %) – это категории психических состояний и межличностных отношений. У 40 % выборки (в первой группе 6 %, во второй группе 14 %, в третьей группе 20 %) представлена структура «Многомерность», которая включала в себя все категории.

Третий блок. Значимость элемента (центральный – периферийный уровень). Значимые элементы разной величины представлены на центральном уровне в первой группе у 74 %, во второй группе у 17 %, в третьей группе у 9 %. Менее значимые элементы расположены на периферийном уровне – в первой группе у 26 %, во второй группе у 83 %, в третьей группе у 91 %.

Четвертый блок. Дистанция между элементами (расстояние между кружками). Расположение всех элементов на короткой дистанции друг от друга у 80 % выборки (в первой группе у 59 %, во второй группе у 15 %, в третьей у 6 %). Представление по всей площади с различной дистанций и наслоением элементов друг на друга у 20 % (в первой группе у 3 %, во второй группе у 7 %, в третьей группе у 10 %).

Пятый блок. Типология графического исполнения психологического пространства (способ изображения). Все изображения представлены в таких типологиях, как хаотическое исполнение, «в одну линию», своеобразное «слипание» элементов. В первой группе представлены две типологии: хаотическое (77 %) и «слипание» (23 %). Во второй группе представлены три типологии: хаотическое (50 %), «слипание» (43 %), «в одну линию» (7 %). В третьей группе: «слипание» (83 %), «в одну линию» (17 %).

Условно все изображения разделены на три уровня: верхний, средний, нижний. В первой группе в хаотическом исполнении на среднем уровне «психические состояния» (56 %), на верхнем уровне «технические средства» (14 %), на нижнем уровне «межличностные взаимодействия» (7 %). В исполнении «слипание» на среднем уровне изображены элементы всех категорий (43 %). Во второй группе в хаотическом исполнении на среднем уровне «межличностные отношения» (35 %), на верхнем уровне «психические состояния» (11 %), на нижнем уровне «техниче- ские средства» (4 %). В исполнении «слипание» на среднем и верхнем уровне (27 %) «межличностные отношения» и «психические состояния», на нижнем и среднем уровне (16 %) «технические средства» и «психические состояния». В третьей группе «слипание» элементов представлено на среднем уровне всех категорий (83 %), изображение «в одну линию» на разных уровнях: верхний – 3 %, средний – 8 %, нижний – 6 %.

Статистический анализ полученных данных. Использован метод U-критерия Манна – Уитни.

Таблица 1 – Статистический анализ различий психологической репрезентации нештатной ситуации

|

Группы |

Формальные особенности |

Содержательные особенности |

||||

|

Простота – сложность |

Одномерность – многомерность |

|||||

|

U Эмп |

Критические значения |

U Эмп |

Критические значения |

|||

|

P ≤ 0,01 |

P ≤ 0,05 |

P ≤ 0,01 |

P ≤ 0,05 |

|||

|

Группа 1 – группа 2 |

340 |

415 |

480 |

272 |

413 |

471 |

|

Группа 1 – группа 3 |

56 |

60 |

72 |

62 |

65 |

77 |

Гипотеза исследования: существуют значимые различия в формальных и содержательных особенностях репрезентации нештатной ситуации у респондентов с разным опытом участия в таких ситуациях. Проанализировав результаты, можно сказать, что структура репрезентации (формальная особенность репрезентации) в первой группе сложнее (представлено 8–10 элементов), чем во второй и третьей группе. Это объясняется тем, что респонденты первой группы изображали элементы, знания о которых получили на теоретических и практических занятиях, и не задействовали психические состояния. По содержательным особенностям использовали категории «технические средства» (в работе дежурного по станции используется около 10 технических средств) и «межличностные отношения» (представлены все сотрудники, задействованные в работе), а во второй и третьей группах в приоритете «психические состояния» и «технические средства». Вторая же группа, которая успешно справилась с нештатной ситуацией, отмечает, что вспомнить элементы ситуации сложнее в связи с пережитыми эмоциями, которые до сих пор наблюдаются. По формальным особенностям структура состоит из меньшего количества элементов (представлено по 5–6 элементов), чем в первой группе, по содержательным характеристикам используются категории: «психические состояния», «межличностные отношения» и «технические средства». В третьей группе структура простая (представлено 3–4 элемента), связано это с тем, что причина их неуспешности заключена в действиях коллег и работе технических средств. По содержательным особенностям используются категории: «технические средства» и «психические состояния», а также «психические состояния» и «межличностные отношения».

С помощью графического представления психологической репрезентации можно не только визуализировать структуру репрезентации, но и объективизировать его основные элементы в иерархическом соотношении.

Соотнесение результатов нашего исследования с данными, полученными на основе анализа литературы, показало, что выявленная проблема актуальна для профессиональной деятельности как работников железнодорожного транспорта, так и спасателей, пожарных и др., а поиск ее решения является предметом теоретических и практических исследований в современной психологии. Исследование показало, что важными компонентами деятельности работника в нештатной ситуации являются адекватная самооценка им своих возможностей, сформированность у него представлений о происходящем (эффективное применение знаний и навыков), взаимодействие с коллегами, исправность устройств. Большее внимание уделено тем характеристикам, которые ранее исследовались не в полной мере (самооценка, мотивация, психологический климат в подразделениях, взаимодействие коллег).

Отметим, что изучение психологической репрезентации нештатной ситуации пока остается открытым вопросом. Вместе с тем предположение о том, что существуют различия в психологической репрезентации нештатной ситуации сотрудниками с разным «опытом» взаимодействия, подтвердилось. Учитывая результаты подобного анализа, возможно скорректировать влияние психологической репрезентации и сделать действия сотрудника более эффективными. Показано, что все методические приемы позволяют объективизировать основные элементы в их динамическом и иерархическом соотношении . Результаты нашего исследования подтверждают их различия и определяют пути для дальнейшего изучения обозначенной проблемы.

Ссылки:

-

1. Жданова С.Ю., Кильченко О.И. Особенности психологических репрезентаций городской среды г. Перми у иностранцев в связи со временем пребывания // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2010. № 4. С. 69–74.

-

2. Панюкова Ю.Г. Эмпирическое исследование структурной организации психологической репрезентации пространственно-предметной среды // Экспериментальная психология. 2009. Т. 2, № 3. С. 111–122.

-

3. Сазонов Д.Н. Социально-психологические особенности репрезентации городской пространственно-предметной среды у жителей города : автореф. дис. … канд. психол. наук. Курск, 2009. 22 с.

-

4. Прохоров А.О., Алексеева Е.М. Имплицитная ассоциативная составляющая ментальных репрезентаций психических состояний // Сибирский психологический журнал. 2017. № 63. С. 36–48.

-

5. Прохоров А.О. Ментальные репрезентации психических состояний: феноменологические и экспериментальные характеристики // Экспериментальная психология. 2016. T. 9, № 2. С. 23–37 ; Прохоров А.О., Чернов А.В. Репрезентация психического состояния: ситуация и феноменология образного уровня // Образование и саморазвитие. 2015. № 1 (43). С. 16–23.

-

6. Семенова М.Н. Ментальные репрезентации времени и пространства : автореф. дис. … канд. психол. наук. Екатеринбург, 2008. 22 с.

-

7. Suprun A.P. Relativist psychology: a new concept of psychological measurement // Psychology in Russia: State of the art. 2009. Pp. 262–288.

-

8. Нартова-Бочавер С.К. Понятие «психологическое пространство личности» и его эвристические возможности // Психологическая наука и образование. 2002. № 1. С. 35–41.

-

9. Шамшикова Е.О. Нарциссические корреляты психологического пространства личности : автореф. дис. … канд. пси-хол. наук. Новосибирск, 2010. 25 с.

-

10. Щукина М.А., Жданова А.А. Зоны психологического пространства личности // Петербургский психологический журнал. 2017. № 18. С. 112–139.

-

11. Семенова Е.А. Социально-психологические механизмы становления профессиональных репрезентаций // Известия Саратовского университета. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2012. Т. 2, вып. 2. С. 156–162.

-

12. Спиридонов В.Ф. Репрезентация личностной проблемы и процесс её решения как предмет психологического исследования // Психологический журнал. 2019. Т. 40, № 2. С. 27–37.

-

13. Шукова Г.В. Особенности социально-психологического пространства молодых специалистов – практических психологов // Психологические исследования. 2014. Т. 7, № 33.

-

14. Там же.

Список литературы Особенности психологической репрезентации нештатной ситуации сотрудниками железной дороги

- Жданова С.Ю., Кильченко О.И. Особенности психологических репрезентаций городской среды г. Перми у иностранцев в связи со временем пребывания // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2010. № 4. С. 69-74

- Панюкова Ю.Г. Эмпирическое исследование структурной организации психологической репрезентации пространственно-предметной среды // Экспериментальная психология. 2009. Т. 2, № 3. С. 111-122

- Сазонов Д.Н. Социально-психологические особенности репрезентации городской пространственно-предметной среды у жителей города: автореф. дис. … канд. психол. наук. Курск, 2009. 22 с

- Прохоров А.О. Ментальные репрезентации психических состояний: феноменологические и экспериментальные характеристики // Экспериментальная психология. 2016. T. 9, № 2. С. 23-37

- Прохоров А.О., Алексеева Е.М. Имплицитная ассоциативная составляющая ментальных репрезентаций психических состояний // Сибирский психологический журнал. 2017. № 63. С. 36-48

- Прохоров А.О., Чернов А.В. Репрезентация психического состояния: ситуация и феноменология образного уровня // Образование и саморазвитие. 2015. № 1 (43). С. 16-23

- Семенова М.Н. Ментальные репрезентации времени и пространства: автореф. дис. … канд. психол. наук. Екатеринбург, 2008. 22 с

- Suprun A.P. Relativist Psychology: a New Concept of Psychological Measurement // Psychology in Russia: State of the Art. 2009. Vol. 5, iss. 1. P. 262-288.

- DOI: 10.11621/pir.2009.0013

- Нартова-Бочавер С.К. Понятие "психологическое пространство личности" и его эвристические возможности // Психологическая наука и образование. 2002. № 1. С. 35-41

- Шамшикова Е.О. Нарциссические корреляты психологического пространства личности: автореф. дис. … канд. психол. наук. Новосибирск, 2010. 25 с

- Щукина М.А., Жданова А.А. Зоны психологического пространства личности // Петербургский психологический журнал. 2017. № 18. С. 112-139

- Семенова Е.А. Социально-психологические механизмы становления профессиональных репрезентаций // Известия Саратовского университета. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2012. Т. 2, вып. 2. С. 156-162

- Спиридонов В.Ф., Кисельникова (Волкова) Н.В., Данина М.М. Репрезентация личностной проблемы и процесс ее решения как предмет психологического исследования // Психологический журнал. 2019. Т. 40, № 2. С. 27-37.

- DOI: 10.31857/s020595920004053-4

- Шукова Г.В. Особенности социально-психологического пространства молодых специалистов - практических психологов [Электронный ресурс] // Психологические исследования. 2014. Т. 7, № 33. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n33/938-shukova33.html (дата обращения: 20.11.2019)

- Шукова Г.В. Особенности социально-психологического пространства молодых специалистов - практических психологов [Электронный ресурс] // Психологические исследования. 2014. Т. 7, № 33. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n33/938-shukova33.html (дата обращения: 20.11.2019)