Особенности расчета соразмерной платы за сервитут при проведении судебной экспертизы

Автор: Сутягин В.Ю.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика - экономика и управление хозяйством

Статья в выпуске: 3 (258), 2023 года.

Бесплатный доступ

Автор проводит развернутый правовой анализ методологических основ установления сервитута в различных ситуациях. Рассматривает существующие методологические подходы к расчету соразмерной платы за сервитут. Дает практические рекомендации по ее оценке в рамках судебной экспертизы.

Методологические основы установления сервитута, оценка соразмерной платы за сервитут в рамках судебной экспертизы, стоимость прав пользования земельным участком, определение ущерба в результате установления сервитута, возникающие вследствие установления сервитута убытки

Короткий адрес: https://sciup.org/170201803

IDR: 170201803

Текст научной статьи Особенности расчета соразмерной платы за сервитут при проведении судебной экспертизы

Обзор методологических подходов к оценке соразмерной платы за сервитут

Современная методология оценки соразмерной платы за сервитут фрагментарна – отсутствуют единая методология, комплексные исследования, систематизация. Обращает на себя внимание то, что не всегда экономические аспекты применяемой методологии соотносятся с нормами гражданского законодательства (об этом речь пойдет далее).

Наиболее простым подходом является оценка пропорционально площади, занятой сервитутом, и общей площади участка. В таком варианте площадь, занятая сервитутом, для собственника обременяемого участка фактически теряет свою ценность

(по сути, ничего не стоит). Однако в большинстве случаев это не так.

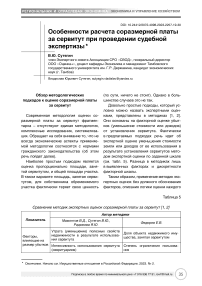

Довольно простые подходы, который условно можно назвать экспертными оценками, представлены в методиках [1, 2]. Они основаны на факторной оценке убытков (уменьшение стоимости или доходов) от установления сервитута. Фактически в предлагаемых подходах речь идет об экспертной оценке уменьшения стоимости земли или доходов от ее использования в результате установления сервитутов методом экспертной оценки по заданной шкале (см. табл. 5). Разница в методиках лишь в выявленных факторах и дискретности факторной шкалы.

Таким образом, применение методик экспертных оценок без должного обоснования факторов, описания логики оценки каждого

Таблица 5

Сравнение методик экспертных оценок соразмерной платы за сервитут [1, 2]

|

Показатель |

Автор методики |

|

|

Мамонтов В.Д., Сутягин В.Ю., Радюкова Я.Ю. |

Федоров Е.В. |

|

|

Факторы, влияющие на размер убытков |

Утрата (уменьшение) полезных свойств недвижимости в результате использования сервитута |

Доля объекта недвижимого имущества, занятая сервитутом |

|

Интенсивность использования сервитута (севритуарием) |

Степень ограничения пользования |

|

* о кончание . н ачало см. и мущественные отношения в р оссийской ф едерации . 2023. № 2.

Окончание таблицы 5

|

Факторы, влияющие на размер убытков |

Невозможность некоторых видов пользования для собственника (огораживание земельного участка, недропользование, водопользование, устройство насаждений, приобретение плодов, возведение построек, проведение границ и т. п.) |

Интенсивность использования сервитута |

|

Степень ограничения пользования (собственником своей вещи) |

Степень влияния на распоряжение земельным участком |

|

|

Градация дискретной шкалы оценки |

Не ограничена, в примере 5-балльная |

0%; 25% ;50%; 75%; 100% |

|

Достоинства |

Простота оценки |

Простота оценки |

|

Недостатки |

|

|

фактора зачастую приводит к неадекватным результатам и является основой для недобросовестной манипуляции результатом оценки соразмерной платы за сервитут.

В алгоритме оценки соразмерной платы в работе [3] логика расчета выглядит следующим образом:

«1) определяются границы сервитута, обеспечивающие минимальное обременение для собственника…;

-

2) определяется рыночная стоимость правомочий сервитуария применительно к служащей вещи:

-

• возврат капитала;

-

• бремя содержания СВ без операционных расходов;

-

• среднестатистическая отраслевая прибыль на активы (СВ).

Для периодических платежей за сервитут аналогом может служить ежемесячная или годовая арендная ставка без учета операционных расходов, для единовременной платы – капитализированная стоимость периодических платежей за срок действия сервитута;

-

3) определяется доля сервитуария в пользовании служащей вещью по двум критериям: степень и интенсивность пользования;

-

3.1) степень пользования может быть определена пропорционально площадям помещений, объектов недвижимости или количеству объектов, которые обслуживает СВ...

-

-

3.2) интенсивность пользования служащей вещью по времени должна определяться в тех случаях, когда при установлении сервитута оговаривается время его действия в краткосрочном аспекте (по графику) или когда сервитуарий создает неудобства (задержку в проезде, проходе) собственнику;

-

3.3) совокупная доля сервитуария определяется как произведение долей по степени и интенсивности пользования;

В случаях когда степень воздействия сервитуария на служащую вещь превышает типовые нагрузки и приводит к ее повышенному износу, доля сервитуария должна быть пропорциональна потере полезных свойств служащей вещи за единицу времени (пропорциональна повышенному темпу износа);

-

4) соразмерная плата за сервитут определяется как произведение рыночной стоимости правомочий сервитуария на долю сервитуария в пользовании СВ».

Следует обратить внимание на то, что основой указанного механизма расчета является арендная плата. В таких случаях база для соразмерной платы за сервитут определяется расчетным путем по схеме:

Возврат капитала + Бремя содержания (без операционных расходов) + Упущенная выгода (по рентабельности активов).

Пожалуй, главный недостаток предлагаемого подхода – это сложность учета отдельных компонентов убытков, возникающих у собственника (например убытков перед третьими лицами).

Русским обществом оценщиков были разработаны методические рекомендации СПОД РОО 04-113-2021 (см. [4]). В рамках рекомендаций выделяются три варианта расчета:

-

1) порядок определения соразмерной платы за публичный сервитут;

-

2) порядок определения соразмерной платы за сервитут в отношении объектов оценки, находящихся в федеральной собственности;

-

3) порядок определения соразмерной платы за сервитут (частный сервитут).

В первом варианте расчета в методике дублируются требования нормативных актов: «при определении платы за публичный сервитут рекомендуется исходить из того, что такая плата представляет собой разницу между рыночной стоимостью объекта оценки (в случае установления сервитута в отношении объекта оценки, находящегося в частной собственности) либо рыночной стоимостью прав на объект оценки, предоставленный гражданину или юридическому лицу (в случае установления сервитута в отношении объекта оценки, находящегося в государственной или муниципальной собственности), до установления публичного сервитута и после его установления (учитывая ограничения использования объекта оценки и другие обстоятельства, возникающие в связи с установлением публичного сервитута и той деятельностью, которая может осуществляться на объекте оценки обладателем публичного сервитута)».

Сходным образом решается вопрос оценки соразмерной платы за сервитут в отношении земель, находящихся в федеральной собственности: «размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отношении объектов оценки, находящихся в федеральной собственности и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может быть определен как разница рыночной стоимости указанных прав на объект оценки до и после установления сервитута, которая определяется независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности».

В отношении частных сервитутов в методике предусматривается следующее: «соразмерная плата за пользование объектом оценки лицом, в интересах которого установлен сервитут, может быть установлена как сумма:

-

• материальной выгоды, которую приобретает сервитуарий в результате установления сервитута на объект оценки;

-

• разумных затрат, возникающих у собственника объекта оценки в связи с ограничением его права собственности или созданием условий для реализации собственником объекта оценки, для обеспечения использования которого сервитут установлен, права ограниченного пользования;

-

• разумных затрат, образовавшихся в связи с прекращением существующих обязательств собственника объекта оценки, обремененного сервитутом, перед третьими лицами…

Материальная выгода, которую приобретает сервитуарий в результате установления сервитута на объект оценки, может рассматриваться как эквивалент арендной платы исходя из материальной выгоды, которую мог бы получить собственник (правообладатель) от сдачи объекта оценки в аренду с учетом характера его использования.

Величина единовременной платы за сервитут может быть определена как текущая стоимость арендных платежей (включая расходы на налоги), соответствующих доле участия сервитуария во владении и пользовании объектом оценки…

Разумные затраты, возникающие у собственника объекта оценки в связи с ограничением его права собственности или созданием условий для реализации собственником объекта оценки, для обеспечения использования которого сервитут установлен, права ограниченного пользования определяются исходя из суммы осуществляемых текущих расходов собственника (правообладателя) объекта оценки в виде, например, налоговых и иных платежей, относящихся к объекту оценки.

Исходя из режима использования объекта оценки со стороны собственника (правообладателя) и сервитуария определяется пропорциональная (соразмерная) часть расходов, перевыставляемая сервитуарию» [4].

Наиболее комплексно анализируются подходы в методике [5] (см. табл. 6).

Надо отметить, что в предложенной Е.Е. Яскевичем методике рассматривается метод парных продаж, логика которого хорошо согласуется с требованиями нормативных актов [6 и 7], когда соразмерная плата за сервитут оценивается как разница в стоимости земельных участков без учета обременения и с его учетом.

Указанный подход может быть реализован методом парных продаж, что требует наличия развитого рынка купли-продажи участков с сервитутами либо предварительной оценки убытка от установления сер- витута (и далее расчета стоимости обремененного участка как разницы между стоимостью необремененного участка и убытков от установления сервитута). Однако в большинстве случаев метод парных продаж – бесперспективный способ оценки. В публичном доступе таких объявлений мало, зачастую невозможно обеспечить проверяемость исследования, да и каждый сервитут – это уникальная история.

Подход, согласно которому предварительно оценивается размер убытков от установления сервитута, сомнителен в своей процедурной части. Если плата за сервитут соразмерна убыткам от установления сервитута и размер этих убытков исчисляем, зачем рассчитывать разницу между участками без обременения и с обременением?

В целом все предложенные методы имеют четкую логику. Однако в этих методах не учитываются явно компоненты соразмерной платы за сервитут (реальный ущерб, упущенная выгода, убытки в результате прекращения убытков перед третьими лицами).

В качестве некоторого резюме отмечу: в статье не раз делались замечания, относительно того, что тот или иной методический подход не учитывает (или явным образом не отражает) те или иные компоненты устанавливаемого сервитута. Указанный недостаток может быть решающим в судебном процессе (при подготовке заключения эксперта или в ходе допроса судебного эксперта).

Особенности подхода к оценке соразмерной платы за сервитут, предлагаемого автором настоящей статьи

Обобщая сказанное, можно заключить, что величина соразмерной платы за сервитут должна быть соразмерна убыткам, которые вынужден понести собственник обременяемого участка. Размер таких убытков должен быть разумным, а, стало быть, экономически целесообразным. С учетом проведенного анализа нормативной базы

Таблица приведена в трактовке автора работы [5].

методология расчета соразмерной платы за сервитут будет включать оценку следующих элементов:

-

• реальный ущерб;

-

• упущенная выгода;

-

• убытки, обусловленные досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами.

Реальный ущерб

Установление сервитута может порождать возникновение ущерба, который согласно нормам статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации является расходами, «которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его иму-ществ». Так, например, установление сервитута может привести к необходимости организации иного подъезда к земельному участку. В такой ситуации расходы на организацию подъезда являются реальным ущербом для собственника обременяемого участка. Иногда сервитут на проезд (проход) к земельному участку может потребовать, например, демонтаж ворот или ограждения. В такой ситуации стоимость утраченного имущества – реальный ущерб для собственника обременяемого участка. Во всех случаях для оценки реального ущерба и соразмерной платы за сервитут требуется идентификация:

-

• расходов, которые вынужден будет понести собственник;

-

• обременяемого участка;

-

• утрачиваемого (повреждаемого) имущества.

Следует обратить внимание на то, что оценка расходов и стоимости утрачиваемого (повреждаемого) имущества должна вытекать из условий соглашения об установлении сервитута (или материалов судебного дела, если оценка проводится в рамках судебной экспертизы). Важный нюанс: если в результате проведения экспертизы какое-либо имущество приходит в негодность (не может быть использовано по прямому назначению), то реальный ущерб целесообразно оценивать как рыночную стоимость такого имущества, если имущество может быть использовано после проведения надлежащих работ (например упоминавшаяся ситуация с ограждением), то оценка ущерба рассчитывается как расходы, которые вынужден понести собственник.

Упущенная выгода

Гражданский кодекс Российской Федерации трактует упущенную выгоду как «неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)». Упущенная выгода может быть рассчитана:

-

• как величина потенциальной арендной платы от сдачи в аренду на период установления сервитута;

-

• как величина земельной ренты от хозяйственного использования (в случае если речь идет о землях сельскохозяйственного назначения).

В отношении земель сельскохозяйственного назначения возможен вариант как аренды, так и земельной ренты. В случае оценки земель другой категории единственным вариантом оценки остается арендная плата.

В общем случае алгоритм оценки упущенной выгоды имеет следующий вид:

-

1) обоснование срока, за который рассчитывается упущенная выгода (срок восстановления нарушенного производства);

-

2) расчет величины чистого операционного дохода, недополученного в результате установления сервитута (на базе аренды или земельной ренты);

-

3) расчет ставки дисконтирования;

-

4) расчет величины упущенной выгоды как текущей стоимости чистого операционного дохода, недополученного в результате установления сервитута.

При определении упущенной выгоды следует учитывать следующие особенности.

При определении упущенной выгоды учитывается доход с площади, занятой сер- витутом. Указанная площадь отражается схемой установления сервитута. Важно, что, как правило, инициатива в подготовке схемы принадлежит сервитуарию, то есть именно он отражает вариант использования обременяемого участка. Логика разумности установления сервитута подсказывает, что площадь, занятая сервитутом, должна быть минимально возможной. При этом не должен усложняться процесс использования оставшейся площади земельного участка.

Однако во всех случаях оценщику (эксперту) следует ориентироваться на утвержденную схему установления сервитута.

При определении упущенной выгоды в основе расчета должен лежать чистый операционный доход от аренды или хозяйственного использования. По сути, речь идет либо о чистой арендной плате (минус расходы арендодателя) или о земельной ренте (о доходах от сельскохозяйственного использования за минусом расходов на ведение сельского хозяйства).

Здесь есть один важный нюанс: в отдельных случаях установление сервитута приводит к неполному «выпадению» доходов (то есть землепользователь не полностью лишается возможности использования участка). В такой ситуации уровень таких размеров выпадающих доходов может быть оценен следующим образом:

ЧОДсс = ЧОДбс х Ко, где ЧОДсс – чистый операционный доход, выпадающий в результате установления сервитута;

ЧОДбс – чистый операционный доход до установления сервитута (арендная плата или земельная рента);

Ко – коэффициент, отражающий размер ограничений в результате установления сервитута. Оценка размера коэффициента может быть решена методами экспертных оценок (см. [1 и 2]).

Рыночно обоснованная арендная плата и рыночная земельная рента в соответствии с наиболее эффективным использованием будут сопоставимы. В противном случае, когда один из вариантов заведомо выгоднее, может возникнуть необходимость обратиться в арбитраж.

В тех случаях когда оценка осуществляется до начала сельскохозяйственных работ, расчет земельной ренты целесообразно осуществлять на основе усредненной величины по схеме севооборота. Указанное подразумевает сначала идентификацию схемы севооборота (либо утвержденной на предприятии, что предпочтительнее, либо по типичным вариантам для конкретной местности). Далее рассчитывается земельная рента по каждому году севооборота, а затем находится среднегодовое значение. При расчете среднегодового значения ренты учитываются годы, отведенные под черный пар.

Большое значение имеет обоснование сроков, за который осуществляется расчет недополученных доходов (упущенной выгоды), что особенно значимо для срочных сервитутов. Как правило, такой срок привязан к сроку установления сервитута, однако этот срок может быть больше. В этом случае корректнее рассчитывать упущенную выгоду не за срок установления сервитута, а за срок восстановления нарушенного производства, то есть периода времени, необходимого для того, чтобы характеристики объекта недвижимости стали идентичными тем, которые были до установления сервитута. Так, в случае оценки соразмерной платы за установление сервитута в отношении сельскохозяйственных угодий целесообразно учитывать сроки проведения сельскохозяйственных работ. Если в период установления сервитута осуществлялось ухудшающее воздействие на участок (например на сельскохозяйственных угодьях проводились земляные работы), то период восстановления нарушенного производства устанавливается с учетом сроков проведения рекультивации (механической и биологической).

Величина упущенной выгоды за установление временного сервитута (УВвс) рассчи- тывается следующим образом:

УВвс = ЧОДсс х [1 — 1 / (1 + Г) t] / Г, где ЧОДсс – чистый операционный доход от аренды или хозяйственного использования объекта недвижимости;

r – ставка дисконтирования.

Величина упущенной выгоды за установление бессрочного сервитута ( УВбс ) рассчитывается по формуле:

УВбс = ЧОДсс / R, где R – ставка капитализации (для земельного участка – ставка дисконтирования).

Ставка дисконтирования должна учитывать риски нормальной деятельности в той отрасли (бизнесе), в которой используется объект недвижимости. Ставка дисконтирования может определяться либо рыночной экстракцией, либо кумулятивным построением.

Убытки, обусловленные досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами

При определении указанной компоненты необходима четкая идентификация обязательств собственника обременяемой сервитутом недвижимости. Указанные обязательства должны быть надлежащим образом оформлены. Чаще всего такие обязательства связаны с арендой или залогом обременяемого участка. При этом следует учитывать следующие особенности:

-

1) установление сервитута не приводит к расторжению договора аренды (ипотеки) в силу закона. Например, сам факт наличия аренды земли не приводит к тому, что собственник должен будет расторгнуть договор аренды. Иными словами, сам факт наличия аренды (ипотеки или иных обязательств) не означает, что в этом случае указанный договор будет расторгнут и собственнику необходимо компенсировать аренду. Однако в договоре аренды может

быть оговорено условие о досрочном расторжении аренды;

-

2) необходим анализ возникновения указанных обязательств. В общем случае обязательства, возникшие после оферты об установлении сервитута, не могут приниматься к зачету сумм убытков. С особой внимательностью следует подходить к анализу краткосрочных договоров аренды (до одного года) ввиду того, что они не подлежат государственной регистрации, а следовательно, могли быть заключены и после оферты установления сервитута;

-

3) целесообразно провести анализ финансовых условий обязательств с целью установления их соответствия рыночным условиям. Нередко в материалах судебного дела могут фигурировать обязательства собственника, которые кратно отличаются от аналогичных обязательств в рыночных условиях (например размер арендной платы в несколько раз превышает рыночно обоснованную арендную плату). Фактически речь идет о фиктивности сделки.

В таких ситуациях целесообразно следующее:

-

• установить все обязательства, подлежащие досрочному расторжению;

-

• оценить размер обязательств, подлежащих досрочному расторжению;

-

• провести анализ наличия (отсутствия) признаков фиктивности таких сделок (обязательств);

-

• сделать выводы (предложения) о целесообразности включения (невключения) в убытки указанных сумм.

В этом случае основными признаками фиктивности могут стать:

-

• существенное (кратное) отличие заключенных обязательств от аналогичных обязательств, заключенных в рыночных условиях;

-

• отсутствие исполнения обязательств (например, договор аренды заключен, а оплата арендной платы не осуществляется).

В любом случае указанные суммы обязательств должны быть проанализирова- ны, а эксперт, руководствуясь нормами статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 1 и статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, должен сделать выводы (внести предложения) о целесообразности включения таких сумм обязательств в соразмерную плату за сервитут. Следует понимать, что окончательный вывод о включении или невключении в соразмерную плату за сервитут делает суд. В этом смысле эксперт лишь может обратить внимание суда на обстоятельства, которые могут свидетельствовать о нецелесообразности включения таких сумм в соразмерную плату за сервитут.

Окончательная сумма соразмерной платы за сервитут ( СПС ) рассчитывается следующим образом:

СПС = РУ + УВ + УТЛ, где РУ – реальный ущерб;

УВ – упущенная выгода;

УТЛ – убытки, обусловленные досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами.

Также следует обратить внимание на один важный нюанс – контроль двойного счета. Двойной счет может возникнуть в силу двух основных причин:

-

1) отдельные компоненты соразмерной платы за сервитут могут быть по-разному классифицированы (как упущенная выгода или как реальный ущерб). Например, в случае оценки соразмерной платы за установление бессрочного сервитута под наземные элементы нефтепровода (газопровода) фактически собственник лишается части своего участка, поскольку не может его использовать (застраивать или вести сельскохозяйственную деятельность). Указанную ситуацию можно квалифицировать как утрату имущества, то есть реальный ущерб (стоимость утраченной площади участка).

Но, с другой стороны, этот же сервитут приводит к выпадающим доходам от этой земли (которые, будучи капитализированными, дают стоимость той же земли). Очевидно, что в этом случае недопустимо учитывать указанную ситуацию через реальный ущерб и упущенную выгоду одновременно;

-

2) возникновение убытков, обусловленных досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами. Компенсация таких убытков, как правило, приводит к тому, что пропадают основания для расчета упущенной выгоды. Например, если в отношении участка был заключен договор аренды и он подлежал расторжению, то в соразмерную плату будут включаться указанные убытки. Однако в такой ситуации нелогичным выглядит компенсация упущенной выгоды (как компенсация за гипотетическую аренду).

Список литературы Особенности расчета соразмерной платы за сервитут при проведении судебной экспертизы

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

- Об утверждении методических рекомендаций по определению платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 июня 2019 года № 321.

- Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности: постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 года № 1461.

- Временные методические рекомендации по оценке соразмерной платы за сервитут: утверждены Федеральной службой земельного кадастра России 17 марта 2004 года (отменены решением Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № АКПИ14-1093).

- Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц: постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 года № 262.

- О признании недействующими Временных методических рекомендаций по оценке соразмерной платы за сервитут, утв. Росземкадастром 17.03.2004: решение Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № АКПИ14-1093.

- Об определении платы за пользование земельными участками на условиях сервитута: письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 октября 2009 года № Д23-3470.

- Об установлении сервитута на земельный участок: письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 ноября 2009 года № Д23-3607.

- Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок: утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 апреля 2017 года.

- О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ.