Особенности распределения газовых примесей в облаках. Необходимо ли их учитывать в моделях?

Автор: Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Нэдэлек Ф., Париж Ж.-Д., Сиа Ф., Толмачев Г.Н., Фофонов А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 23, 2013 года.

Бесплатный доступ

По данным самолетного зондирования исследуются распределения О 3, СО и СО 2 внутри облачных слоев. Показано, что внутри облака наблюдается рост концентрации оксида углерода на величину 14.1+10.4 млрд -1 и уменьшение содержания диоксида углерода на 4.7+2.6 млн -1 и озона на 11-15 млрд -1. Анализируется избыток СО и дефицит О 3 и СО 2 в облаках различных форм. Приводятся два возможных механизма, которые обеспечивают избыток СО в облаках. Выполнены оценки глобального вклада указанных явлений, показавшие, что значения избытка СО и дефицита О 3 и СО 2 соизмеримы с их глобальным содержанием.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103511

IDR: 142103511 | УДК: 551.510.42

Текст научной статьи Особенности распределения газовых примесей в облаках. Необходимо ли их учитывать в моделях?

Возможные глобальные изменения окружающей среды и климата приводят к необходимости все более точного учета мощности источников и стоков примесей, находящихся в атмосфере, которые могут внести вклад в радиационный баланс нашей планеты. Одним из возможных стоков газообразных примесей из воздуха является их взаимодействие с облачными каплями [Seinfield, Pandis, 1998; Kolb et al., 2010; Lim et al., 2010]. Выполненные ранее исследования показали, что мощность стока озона в облаках соизмерима с бюджетом содержания озона в тропосфере [Wang, Sassen, 2000; Аршинов и др., 2010]. Согласно [Seinfield, Pandis, 1998; Kolb et al., 2010], можно ожидать подобного эффекта и при анализе других газовых компонентов воздуха.

Измерения распределения парниковых и окисляющих атмосферу газов проводятся в настоящее время достаточно интенсивно [Аршинов и др., 2009, Font et al., 2010; Gatti et al., 2010; Pommier et al., 2010], однако в основном они выполняются вне облаков в ясной атмосфере. Поэтому данных о распределении газов в облаках крайне мало. Возможно, из-за этого сток газов в облаках до сих пор не оценен.

Выполненные авторами в последние годы крупномасштабные эксперименты по самолетному зондированию парниковых и окисляющих газов, когда в силу специфики полета приходилось пересекать облака [Paris et al., 2008; 2009а, b; 2010а, b], позволяют восполнить этот пробел. Настоящая работа посвящена исследованию распределения в облаках оксида и диоксида углерода и оценке объема их изменения в облачном слое.

Методы исследования

Работы выполнялись на самолете лаборатории АН-30 «Оптик-Э» [Зуев и др., 1992]. Современное состояние его измерительного комплекса приведено в [Antokhin et al., 2012]. Районы экспериментов, описание маршрутов и особенности измерений подробно изложены в [Paris et al., 2008; 2009а, b; 2010а, b; Антохин и др., 2009].

Для измерения распределения диоксида углерода СО2 на борту самолета-лаборатории использовался недисперсионный инфракрасный газоанализатор СО2/Н2О модели LI-6262 с тремя поверочными смесями. Прибор обеспечивал измерение концентрации СО2 в диапазоне 0–3000 млн–1 и Н2О 0–7.5 кПа с погрешностями не выше 1 млн–1 и 5 % соответственно.

Измерение концентрации оксида углерода СО проводилось корреляционным газоанализатором модели 48-CTL фирмы Thermo Environmentаl Instruments. Диапазоны измерений: 0–5000, 1000, 5000, 10 000 млрд–1. Предел детектирования составлял 40 млрд–1, погрешность измерений – 1 %.

Поскольку наличие водяного пара может влиять на результаты измерений, на входе заборного тракта перед приборами устанавливались осушитель на базе патрона, содержащего Р 2 О 5 , и холодильник, вымораживающий остатки водяного пара.

Имеется проблема измерения концентрации озона в условиях, отклоняющихся от фоновых. Ранее она обсуждалась в [Grosjean, 1985; Kleindienst et al., 1993; Hudgens et al., 1994; Аршинов и др., 2002; Dunlea et al., 2006]. Поэтому на борту одновременно работали три озонометра: хемилюминесцентный 3-02П, разработанный и изготовленный в ЗАО «ОПТЭК» (Санкт-Петербург, Россия), и два ультрафиолетовых модели 49С Thermo Environment Inc. (США). Озонометры калибровались с помощью генератора озона ГС-2 (ЗАО «ОПТЭК»). Подвод и отвод воздуха от приборов осуществлялся по тефлоновым трубкам.

Пересечение облаков контролировалось визуально, а также по записям метеовеличин и счетной концентрации аэрозоля. К сожалению, самолет-лаборатория не оснащен измерительным комплексом для регистрации структуры облаков и их водности. Поэтому дать описание структуры исследуемых облаков, фазы воды в них и распределения водности по высоте не представляется возможным. Это несколько снижает полноту проведенного исследования .

Результаты измерений

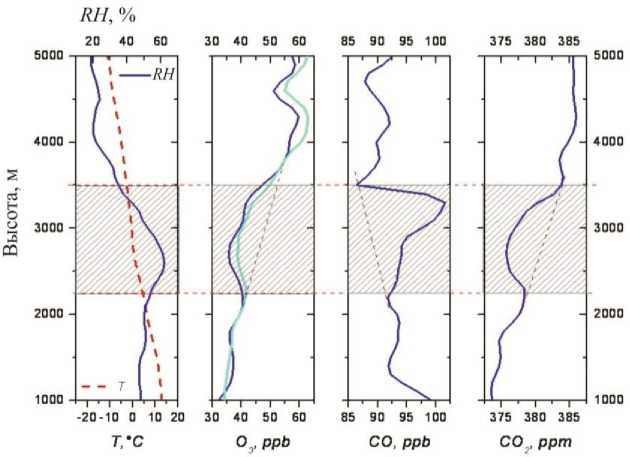

Типичные распределения озона, оксида и диоксида углерода в облачном слое приведены на рисунке.

Распределения в облаке Aс температуры T и относительной влажности воздуха RH , озона, оксида и диоксида углерода 3 июля 2009 г. в районе Омска (облачный слой на высотах 2250–3500 м). Штриховая линия – распределение вне облака.

Таблица 1

Изменение концентрации озона, оксида и диоксида углерода в облаках

|

Δ О 3 , млрд–1 (Х) |

Δ О 3 , млрд–1 (TEI) |

Δ СО, млрд–1 |

Δ СО 2 , млрд–1 |

Толщина облаков, км |

|

|

Среднее |

11 |

15 |

+14.1 |

–4.7 |

1.5 |

|

СКО |

5 |

8 |

10.4 |

2.6 |

0.8 |

|

Минимум |

–3 |

–6 |

+4 |

–1 |

0.4 |

|

Максимум |

–25 |

–34 |

+53 |

–12 |

4.5 |

Примечание. Х – хемилюминесцентный, TEI – ультрафиолетовый озонометры.

Видно, что внутри облачного слоя происходят уменьшение концентрации озона и диоксида углерода и рост концентрации оксида углерода. Подобная картина наблюдается во всех 158 случаях пересечения облаков, включенных в обработку.

Средние характеристики и диапазоны изменений концентрации О3, СО и СО2 в облаках приведены в табл. 1. Видно, что средняя толщина облаков, в которых проводились эксперименты, составляет 1.5 ± 0.8 км, минимальная вертикальная протяженность – 0.4 км, максимальная – 4.5 км.

Средний рост концентрации оксида углерода составил 14.1 ± 10.4 млрд–1 и изменялся от 4 до 53 млрд–1. Уменьшение концентрации диоксида углерода в среднем составило 4.7 ± 2.6 млн–1, диапазон изменений – от –1 до –12 млн–1. Среднее значение концентрации озона в облаке составляло 11 и 15 млрд–1 для каждого типа озонометров соответственно. При этом коэффициент вариаций достигал 50 %. Полученные значения оказались значительно выше по сравнению с результатами, полученными в [Reichardt, 1996; Wang, 2000; Jacob, 2000]. Здесь, возможно, играют роль как физико-географические особенности региона исследований, так и периоды проведения экспериментов.

Таблица 2 дает представление об изменении концентрации О3, СО и СО2 в разных формах облаков.

Видно, что в зависимости от типа облаков концентрация СО в них может изменяться от 9.1 ± 4.0 млрд–1 в Ас до 21 .0 ± 16.2 млрд–1 в Ас. Падение концентрации СО2 минимально в Сu (3.9 ± 1.6 млн–1) и максимально в As (7.2 ± 3.1 млн–1), уменьшение концентрации озона в Cb в 1.75 раза превышает такую же характеристику в облаках Ac. В Cb также отмечается наибольший диапазон изменения содержания озона. Наибольшее относительное изменение наблюдается в облаках As (достигает 27 %). Минимальное относительное изменение (17 %) зафиксировано в трех типах облаков: Cu, St, Ac. По-видимому, это обусловлено их водностью, причем какой-то зависимости от яруса или способа образования облаков по данным табл. 2 не обнаружено.

Обсуждение полученных результатов

Падение концентрации О3 и СО2 в облаках происходит из-за взаимодействия озона с каплями и хорошей растворимости диоксида углерода в водной среде [Seinfeld, Pandis, 1998].

Рост концентрации СО в облаках отмечался также в работе [Crawford et al., 2003]. Авторы показали, что концентрация оксида углерода в облаках на 15–30 % больше, чем в околооблачном пространстве, но они никак не интерпретировали данный факт. В наших экспериментах рост концентрации в зависимости от формы облаков изменялся от 9 % в Аs до 20 % в Ас.

Таблица 2

Изменение концентрации оксида, диоксида углерода и озона в разных формах облаков

|

СО |

|||||||

|

Форма облаков |

St |

Sc |

Cu |

Cb |

As |

Ac |

Cs |

|

Среднее |

+16.0 |

+12.3 |

+14.2 |

+15.3 |

+9.1 |

+21.0 |

+4 |

|

СКО |

± 7.9 |

± 9.5 |

± 9.9 |

± 10.2 |

± 4.0 |

± 16.2 |

|

|

Минимум |

+7 |

+5 |

+6 |

+8 |

+4 |

+8 |

|

|

Максимум |

+22 |

+26 |

+40 |

+32 |

+15 |

+53 |

|

|

CO 2 |

|||||||

|

Среднее |

–5.7 |

-5.0 |

–3.9 |

–4.0 |

–7.2 |

–3.7 |

–1 |

|

СКО |

± 4.2 |

± 2.3 |

± 1.6 |

± 2.0 |

± 3.1 |

± 1.7 |

|

|

Минимум |

–1 |

-3 |

–2 |

–1 |

–3 |

–1 |

|

|

Максимум |

–9 |

-9 |

–7 |

–6 |

–12 |

–6 |

|

|

O 3 |

|||||||

|

Среднее |

-10 |

-9 |

–11 |

–14 |

–11 |

–8 |

–4 |

|

СКО |

±4.6 |

± 2.3 |

±4.9 |

±5.2 |

± 5.1 |

± 1.7 |

|

|

Минимум |

–1 |

–7 |

–7 |

–8 |

–3 |

–1 |

|

|

Максимум |

–4 |

–11 |

–16 |

–25 |

–18 |

–6 |

|

|

Число случаев |

–15 |

16 |

23 |

36 |

30 |

26 |

1 |

Для того чтобы выяснить, в результате каких процессов может появиться дополнительное количество СО, обратимся к работе [Глинка, 1995]. Согласно классическим представлениям, оксид углерода может образоваться при горении угля при недостатке кислорода, взаимодействии диоксида углерода с раскаленным углем, нагревании карбоната кальция с цинком, взаимодействии углекислого газа с цинком, пропускании водяного пара над раскаленным углем. Понятно, что такие условия в облаках отсутствуют.

В работе [Глинка, 1995] указывается еще один возможный механизм: действие серной кислоты как водоотнимающего средства на муравьиную или щавелевую кислоту, а также щавелевокислый натрий:

НСООН ^ СО + Н2О,

НСОО - СООН ^ СО + СО2 + Н2О, NaCOO - COONa + 2H2SO4 ^ ^ 2NaHSO4 + CO + CO2 + H2O.

Щавелевая и муравьиная кислоты могут присутствовать в облачных каплях [Seinfeld, Pandis, 1998]. Обнаруживаются в них и ионы Na [Aleksic, 2010]. Это позволяет предположить, что такой цикл может реализовываться в реальных условиях, однако возникает вопрос о его значимости.

По нашему мнению, более вероятен другой процесс, в котором в облако может поступать дополнительное количество СО. Он отмечен достаточно давно [Мазин, 1982] и заключается в следующем. Поскольку облака не могут существовать без восходящих движений в атмосфере, в облака снизу всегда будут поступать новые порции воздуха, пока они существуют. Распределение СО по вертикали таково, что внизу его концентрация в основном выше, чем в более высоких слоях [Аршинов и др., 2009; Font et al., 2010]. В то же время оксид углерода относится к плохо растворимым газам [Глинка, 1995]. Следовательно, поступающий в облако СО не будет соеди- няться с облачными каплями. Циркуляция воздуха в окрестностях облака [Мазин, 1982] приводит к тому, что в облако поступает воздух из нижних слоев, обогащенных СО. Вокруг облака наблюдается область нисходящих движений, внутри которой воздух переносится сверху вниз, т. е. из слоев, в которых содержание СО понижено. Таким образом, образуется разница в концентрациях, отмеченная нами и авторами работы [Crawford, 2003].

Гипотеза Мазина была сформулирована для атмосферного аэрозоля. Предпринятая проверка выполнимости гипотезы [Белан и др., 1987] полностью подтвердила ее справедливость для аэрозоля. Учитывая, что аэрозоль по вертикали распределен подобно оксиду углерода, можно полагать, что подобный механизм будет эффективен и для компонента воздуха.

Оценка масштаба изменения содержания О3, СО и СО2 в тропосфере

Для оценки значимости процессов изменения концентрации оксидов углерода в облаках воспользуемся подходом, использовавшимся ранее [Аршинов, 2010].

Согласно справочнику [Атмосфера, 1991], среднегодовой балл облачности на земном шаре составляет величину 5.8, т. е. 58 % его поверхности покрыто облаками. Площадь земного шара равна 5.1-1014 м2. Взяв толщину облачного покрова 1.5 км, полученную в ходе проведенных экспериментов, получим объем, в котором концентрация СО повышена, а концентрации О3 и СО2 понижены. По данным табл. 1 увеличение СО происходит в среднем на 14.1 млрд–1, уменьшение СО2 – на 4.7 млн–1, уменьшение концентрации О3 по минимальному озонометру составляет 11 млрд–1, по максимальному – 15 млрд–1. После перевода в массовые концентрации это будет 13.6 мкг/м3, 7.1 мг/м3 и 22 или 30 мкг/м3 соответственно. Перемножая объем на избыток или дефицит концентрации, полу- чим 6.9 Тг СО/год, 3.2 Пг СО2/год и 97.6 или 133.1 Тг О3.

По данным [Seiler, 1974], содержание СО в атмосфере после вычета источников и стоков оценивается величиной 410 Тг/год. Следовательно, прибавка, которую дает повышение концентрации СО в облаках, должна увеличить это значение на 1.5 %, так как при подсчете баланса этот эффект не учитывался [Seiler, 1974].

По последним оценкам баланса углерода в атмосфере глобальное содержание СО2 представляется величиной 121.7 Пг/год [Beer et al., 2010]. Следовательно, полученная нами оценка дает величину 2.6 % от годового баланса.

Полученная оценка стока озона в облаках близка величинам годового баланса озона в тропосфере, приведенным в работах [Pruchniewich et al., 1977; Routhier, 1980], которые составляют соответственно 141 и 241 Тг/год.

Следует подчеркнуть, что были сделаны весьма грубые оценки. Например, появились данные о том, что облачность покрывает более значительную поверхность земного шара. По данным [Rossow et al., 1999], для летнего времени эта величина может составлять 6.75 ± 0.12 балла, но вряд ли облачность будет одинаковой по вертикальной протяженности, кроме того, полеты не проводились в мощных кучево-дождевых облаках.

В заключение подчеркнем, что, как и в случае с озоном [Аршинов и др., 2010], учет особенностей распределения газовых компонентов в облаках при оценке их баланса в атмосфере крайне необходим. Эти же компоненты при моделировании воздействия облаков на газовый состав атмосферы, как правило, не учитываются [Алоян и др., 2010].

Исследования выполнены Международной ассоциированной лабораторией «МАЛ ЯК-АЭРОСИБ» при поддержке CNRS, междисциплинарных интеграционных проектов СО РАН № 35, 70 и 131, грантов РФФИ № 11-05-00470, 11-05-00516, 11-05-93116 и 11-05-93118, госконтрактов Минобрнауки № 02.740.11.0674, 14.740.11.0204 и 11.519.11.5009.