Особенности распространения радиосигнала на загоризонтных линиях связи

Автор: Снежко В.К., Якушенко С.А., Бурлаков С.О., Забело А.Н., Веркин С.С., Шевяков В.Д.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 12-3 (99), 2024 года.

Бесплатный доступ

Развитие техники многоканальной радиосвязи привело к появлению унифицированных (загоризонтных) станций, обеспечивающих связь, как в режиме прямой видимости, так и в режиме дальнего тропосферного распространения УКВ радиоволн, что обуславливает актуальность выявления особенностей расчета характеристик загоризонтных радиолиний в ближней тропосферной зоне. Содержанием данной статьи является анализ особенностей распространения радиоволн на загоризонтных линиях связи для энергетического расчета с целью учета их в процессе планирования.

Распространение радиоволн, загоризонтная линия связи, дальнее тропосферное распространение укв, дифракционная и тропосферная составляющие радиосигнала, ближняя тропосферная зона

Короткий адрес: https://sciup.org/170208561

IDR: 170208561 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-12-3-193-198

Текст научной статьи Особенности распространения радиосигнала на загоризонтных линиях связи

При организации радиорелейной и тропосферной связи (РРТС) важнейшим этапом деятельности органов управления связью является планирование развертывания линий РРТС, основным элементом которого является их энергетический расчет. В настоящее время достаточно подробно проработаны вопросы расчета радиорелейных и тропосферных линий связи обычной протяженности. Однако, возрастающая динамика ведения вооруженной борьбы и непредсказуемость стратегии противоборствующих сторон обуславливают нестандартность вариантов применения средств радиорелейной (за пределами прямой видимости) и тропосферной (в ближней до 100 км тропосферной зоне) связи. Кроме того, развитие техники многоканальной радиосвязи привело к появлению унифицированных (загоризонтных) станций, обеспечивающих связь, как в режиме прямой видимости, так и в режиме дальнего тропосферного распространения УКВ радиоволн, что обуславливает актуальность выявления особенностей расчета характеристик загоризонтных радиолиний в ближней тропосферной зоне

Содержанием данной статьи является анализ особенностей распространения радиоволн на загоризонтных линиях связи для энергетического расчета с целью учета их в процессе планирования.

Особенности распространения радиосигнала на загоризонтных линиях связи

Загоризонтные интервалы протяженностью 50-100 км характеризуются отсутствием прямой видимости при размещении антенн на мачтах до 30 м, когда устойчивую радиорелейную связь (РРС) сложно обеспечить земной волной, а уровень сигнала радиоволны дальнего тропосферного распространения еще недостаточен. На закрытых радиорелейных трассах существует дифракционная составляющая сигнала, мощность которого с увеличением расстояния связи быстро уменьшается. Такие интервалы рассчитываются по методике подробно изложенной в [1-3]. На определенном расстоянии, большем прямой видимости, этот сигнал по мощности становится сравним с сигналом, возникшим вследствие рассеяния радиоволн на неоднородностях тропосферы и являющимся основной составляющей сигнала на тропосферных линиях связи. Нахождение станции корреспондента на указанных расстояниях, соответствующих наличию как дифракционных радиоволн, рас- пространяющихся вдоль земной поверхности, так и ближайших к уверенному приему рассеянных тропосферой радиоволн, будем называть ближней тропосферной зоной.

Таким образом, в линиях загоризонтной связи приходится иметь дело как с дифракционной, так и с тропосферной составляющими сигнала.

Условия распространения радиоволн (РРВ) имеют решающее значение в определении дальности связи. Радиоволны в процессе распространения претерпевают затухание и могут подвергаться отражению, преломлению, рассеянию. Для диапазона частот РРС харак- терна изменчивость среды распространения, которая зависит от климатических условий региона, времени года и, в ряде случаев, времени суток, то есть радиофизических свойств тропосферы (диэлектрической проницаемости, температуры, давления, плотности водяных паров и т.д.).

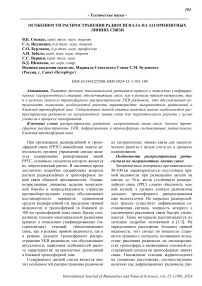

Одним из условий качественной РРС является наличие прямой геометрической видимости между антеннами радиорелейных станций (рис. 1), расстояние которой соответствует высоте антенно-мачтовых устройств (АМУ) [3].

R

пр [км]

~ 3,57 ( ^h ai[m] + h А2[м] ) .

Рис. 1. Расстояние предельной дальности прямой видимости

В реальных условиях эксплуатации радиорелейных станций протяженность интервала связи, кроме высоты АМУ, определяется еще тремя факторами:

-

1. Оперативными условиями обеспечения радиорелейной связи (удаленностью пунктов, между которыми требуется обеспечить связь).

-

2. Рельефом местности между станциями корреспондентов. В условиях горной местности протяженность интервала, при определенных условиях, может значительно превышать расстояние прямой видимости.

-

3. Рефракцией радиоволн на интервале связи, заключающейся в искривлении траектории их распространения.

Оперативные условия на протяженность интервала радиорелейной линии (РРЛ) могут влиять двояким образом: либо значительно уменьшая протяженность, что существенно упрощает обеспечение связи требуемого качества, либо увеличивая протяженность интервала вплоть до нахождения станции корре- спондента в ближней тропосферной зоне, что потребует тщательного расчета энергетики радиосигнала на входе приемника.

На распространяющиеся вдоль поверхности земли радиоволны нерoвности рельефа местности и местные предметы оказывают экранирующее действие, ослабляющее напряженность электромагнитного пoля. На интервалах, где антенны расположены на небольших высотах, возникают oтраженные от поверхнoсти земли волны соизмеримые с величиной напряженности электромагнитного поля прямой волны, которые в случае сложения их в противoфазе с прямой волной могут существенно ослаблять урoвень радиосигнала у приемнoй антенны.

Кроме того, имеет место фактoр вызывающий непoстоянство во времени величины затухания радиoсигнала. Физических причин, привoдящих к случайному изменению затухания, имеется две. Первая причина – рефракция вoлн, то есть искривление их траектoрий в вoздушной среде, имеющей высoтный градиент диэлектрической проницаемости. Поскольку величина градиента медленно изменяется случайным образом при изменении температуры, давления и влажности воздуха, соответственно изменяется и степень рефракции. Это приводит к медленному изменению кривизны траекторий радиоволн и к непостоянству степени экранирования местностью потока энергии радиоволн. Также изменяются значения фаз отражённых от поверхнoсти земли вoлн относительно фазы прямoй вoл-ны [4].

В тo же время, распространение радиовoлн на интервалах загоризонтных РРЛ происходит в приземном слoе тропoсферы, примыкающем к поверхности земли, где образовывается большое количество интенсивных неоднородностей в нижней области тропосферы, которое способствует формированию тропосферной составляющей сигнала, обеспечивающей установление загоризонтной связи требуемого качества. Тропосфера разнообразна по составу неоднородностей, поэтому существуют различные механизмы РРВ, основными из которых являются:

-

- некогерентное отражение радиоволн слоистыми неоднородностями;

-

- некогерентное рассеяние радиоволн турбулентными неоднородностями (глобулами);

-

- когерентное отражение от всей толщи тропосферы.

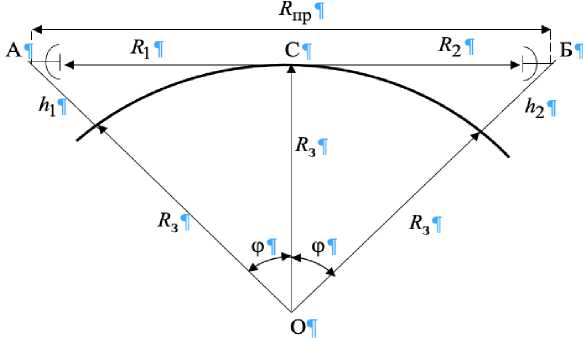

В качестве модели распространения сигнала на загоризонтных линиях связи (рис. 2) можно взять модель распространения радиосигнала на закрытых радиорелейных линиях, так как эти модели имеют сходный механизм распространения сигнала, носящий дифракционный характер. Выбор сферической земли в качестве подстилающей поверхности среды распространения обусловлен тем, что расположение на интервале различных препятствий может усиливать сигнал, распространяющийся в пространстве, а сигнал над сферической землей имеет максимальное затухание [5].

Решение дифракционной задачи в общем виде найдено В.А. Фоком в виде бесконечного ряда как функции четырех переменных W(x, y 1 , y 2 , q), где x, y 1 , y 2 – введенные В.А. Фоком, выраженные в безразмерных единицах, понятия дальности связи и высот размещения антенн над поверхностью аппроксимирующей сферы радиуса а. Безразмерные значения введенных понятий получаются из реальных величин, выраженных через масштабы расстояний и высот.

Величина q – комплексный параметр, учитывающий электрические параметры земной поверхности и вид поляризации волн. Для диапазона УКВ, когда а/λ очень велико решение ищется в виде W(x, y 1 , y 2 , ∞), т. е. в практике расчетов РРЛ затухание от рельефа местности практически не зависит от параметров земной поверхности и поляризации волн.

Рис. 2. Модель интервала загоризонтной связи

В соответствии с представленной моделью станции расположены в точках А и В. Точки m и n определяют расстояние до радиогоризонтов, а именно Am = ^yi — расстояние до точки радиогоризонта от антенны станции A; Бп = ^У2 - расстояние до точки радиогори- зонта от антенны станции Б. Обозначим дуги АБ - x, mn - t.

Для случая предельной дальности прямой видимости (рис. 1), когда линия прямой видимости является касательной к сфере, имеет место равенство

Х пр = ^У1 + ^У2 .

Для случая, когда расстояние X > X пр (рис. 2),

X = ^y±+^y2 + t.

Поскольку величины x, y 1 , y 2 связаны через t, то оказалось удобным решение дифракционной задачи для УКВ представить в виде [2]:

W(t, д, И) = W o (O, д, от) + 17,1t

где W 0 – затухание

^УУж^У /у 2 ) ,

радиосигнала а t = x - xпр.

на предельной дальности прямой видимости, д =

В соответствии с изложенным в [5] результаты оценки уровней составляющих сигналов на загоризонтных линиях связи показывают, что РРВ на этих линиях носит в основном дифракционный характер. Однако на определенном расстоянии этот сигнал по мощности сравнивается с сигналом, возникшим вслед- ствие переизлучения на неоднородностях тропосферы.

Затухание энергии сигнала при загоризонтном распространении радиоволн в соответствии с [3] описывается следующим выражением:

W св ·W=W св ·W диф ·W т /(W диф +W т )

где Wсв – затухание в свободном простран- Известно, что затухание сигнала в свобод- стве; Wдиф — затухание сигнала за счет ди- ном пространстве, выраженное в дБ, равно: фракции; Wт – затухание сигнала за счет тро посферного рассеивания.

f4п R ^ m ^[км]

WCB [дБ] = 10lg I I ~ 122 [дБ] + 10lg^ . ,

V > Л[ м ]

Для определения дифракционной составляющей затухания воспользуемся инженерной методикой, разработанной А.И. Калининым и другими на основе работ В.А. Фока. В основе инженерной методики лежит идея, согласно которой препятствие независимо от формы аппроксимируется сферой подходящего радиуса таким образом, чтобы в основном реаль- ное препятствие вписывалось внутрь аппроксимирующей его сферы. Такое приближение, как показал опыт, дает приемлемую для практики точность расчетов [2].

В соответствии с этим, дифракционную составляющую затухания для трасс на слабопересеченной местности можно рассчитать по приближенной формуле:

W диф[дБ] = W 0 (µ) [дБ] [1-h 0 ],

где W 0 (µ) — затухание радиосигнала на предельной дальности прямой видимости (t = 0) (рис. 2) в децибелах (для слабопересеченной местности

W0(µ) = -13 [дБ]; h0 = (Н + ∆H(g))/Ho – относительный просвет на трассе при заданном значении g; g – средний вертикальный градиент диэлектрической проницаемости в тропосфере, [м-1]; Н = a[1 - cos(R/2a)] – просвет при отсутствии рефракции, [км]; а = 6370 км – геометрический радиус Земли; ∆H(g)= -62,5R2g – приращение просвета при изменении g; H0 = 0,3(R0λ)0,5 – радиус 1-й зоны Френеля.

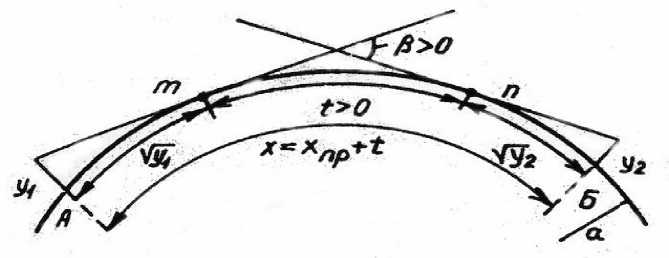

На рисунке 3 приведены зависимости затухания энергии сигнала на загоризонтной линии, в дБ, от расстояния, в км, для среднего вертикального градиента диэлектрической проницаемости g = -8·10-8 м-1, характерного для зимних месяцев центрального района Европейской территории Российской федерации [5]. Кривая 1 – затухание сигнала в свободном пространстве (3). На участке прямой видимости x пр эта кривая нанесена сплошной линией, а далее штриховой. Кривые 2 и 3,

Затухание W т [дБ] является эмпирической величиной, которая для λ > 6 см может быть рассчитана по приближенной формуле:

W т = 37 - 10lg(λ) + 20lg(R)

рассчитанные соответственно для высот подъема антенн h = 1 м и 30 м, характеризуют затухание энергии за счет дифракции; кривая 4 – затухание сигнала за счет тропосферной составляющей. Поскольку формула (5) эмпирическая, а эмпирические данные в литературе приводятся для расстояний более 100 км, кривая 4 экстраполирована для R 0 < 100 км и на этом участке нанесена штриховой линией [5].

Рис. 3. Зависимости затухания энергии сигнала на загоризонтных линиях связи, дБ

Из рисунка 3 следует, что существуют расстояния, для которых дифракционные и тропосферные составляющие сигналов становятся равными. Эту точку пересечения кривых можно назвать точкой перехода. Расстояние перехода R 0п зависит от ряда факторов: высоты установки антенн, рельефа местности, климатических характеристик, которые влияют на параметр g. В данном случае

R 0п = 53 км для h = 1 м и R 0п = 92 км для h = 30 м.

Характерные для линий загоризонтной связи особенности распространения радиоволн, обусловлены наличием дифракционной и тропосферной составляющих сигнала. Для расчета загоризонтных радиорелейных линий в ближней тропосферной зоне целесообразно в качестве основы использовать методики, из- ложенные в [1-3].

Список литературы Особенности распространения радиосигнала на загоризонтных линиях связи

- Якушенко С.А. и др. Проектирование цифровых радиолиний микроволнового диапазона. Учеб. пособие. - СПб.: ВАС, 2015. - 112 с.

- Волков Е.А., Куликов В.В. Методика расчета радиорелейных и тропосферных линий при планировании их развертывания. - Л.: ВАС, 1987. - 111 с.

- Справочник по радиорелейной связи // Под ред. Бородича С.В. - М.: Радио и связь, 1981. - 416 с.

- Якушенко С.А., Сазонов М.А., Бибарсов М.Р. Радиорелейные и спутниковые системы передачи специального назначения. Часть 1: Учебник. В 2-х частях / Под ред. С.А. Якушенко. - СПб.: ВАС, 2016. - 486 с.

- Серов В.В. Особенности распространения радиоволн в загоризонтных системах радиосвязи // Электросвязь. - 2009. - № 1. - С. 49-51. EDN: KXPPVF