Особенности реализации государственных программ в сельской местности Республики Саха (Якутия): опыт села Тумул

Автор: Давыдова В.Я.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы реализации государственных программ в сельской местности Республики Саха (Якутия) на примере села Тумул. На основе социологического опроса проанализирована информированность населения о действующих программах и проектах, выявлено отношение жителей к участию в развитии населенного пункта, в котором были реализованы программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» и «Программа поддержки сельских инициатив». Половина опрошенного населения высоко оценивает свою информированность о реализации государственных программ, большинство выражает удовлетворенность доступностью и оснащенностью объектов. Однако отмечается недостаточная осведомленность части населения о проектах, профинансированных за счет государственных программ, выявлена некоторая пассивность и нежелание участвовать в разработке новых проектов со стороны сельских жителей.

Государственная программа, социальная политика, местное самоуправление, муниципальное образование, инициативное бюджетирование, субсидия, софинансирование, инфраструктура, сельская местность

Короткий адрес: https://sciup.org/149148283

IDR: 149148283 | УДК: 316.4(571.56) | DOI: 10.24158/tipor.2025.4.12

Текст научной статьи Особенности реализации государственных программ в сельской местности Республики Саха (Якутия): опыт села Тумул

Якутск, Россия, ,

Russia, ,

На современном этапе развития российских регионов вопросы повышения эффективности использования бюджетных ресурсов приобрели высокую актуальность как никогда прежде. Отметим, что сегодня социальная политика Российской Федерации реализуется на федеральном, региональном и местном уровнях посредством внедрения различных механизмов, наиболее действенными из которых являются государственные программы и инициативное бюджетирование по решению существующих проблем общества и совершенствованию инфраструктуры (Давыденко и др., 2020: 80–81; Гумеров и др., 2020: 139; Лихолетова, 2020: 121).

В действующих правительственных документах государственные программы определены как «комплекс мер, способных обеспечить достижение целей государственной политики по различным направлениям социально-экономического развития»1. С 2010 г. они классифицированы по нескольким основаниям: улучшение качества жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, обеспечение национальной безопасности, сбалансированное региональное развитие и повышение эффективности государства2. Относительно проблем развития местного самоуправления в сельской местности социологи отмечают необходимость перехода от частных прагматических вопросов аграрной экономики к более фундаментальным вопросам бытия крестьянства и села, от которых и зависит сельская экономика (Хагуров, 2011: 184).

В целом под государственной программой понимают систему мероприятий, мер, инструментов, объединенных общими задачами, сроками осуществления, ресурсами и исполнителями (Петрина, Стадолин, 2018). При этом особо подчеркивается важность широкого участия в них жителей во всех регионах страны, создания общественных комиссий, а также необходимости контролировать практическую реализацию программ при формировании городской среды, выполнении работ и согласовании отчетов.

C точки зрения социоэкономического подхода предметом анализа выступают риски реализации государственных программ, проблемы оценки их эффективности, вопросы согласования основных параметров государственных программ на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ, влияние экономики региона на внедрение государственных программ, формы участия госучреждений в этих программах и приоритетных проектах (Чумаков и др., 2021; Гумеров и др., 2020; Ревако, 2015; Макарычева, 2021).

Среди современных исследований можно отметить работу группы авторов, которые проанализировали эффективность государственных социальных программ и подпрограмм, риски и проблемы при реализации государственных программ, национальных проектов и стратегий социальноэкономического развития, реализуемых в регионах России. Они глубоко изучили риски в государственном проектировании и провели структурный анализ эффективности подпрограмм в Ивановской области. При этом, с одной стороны, отмечается, что в государственных программах, которые были признаны эффективными, существуют подпрограммы с низкой или нулевой эффективностью, с другой – что в госпрограммах, оцененных как неэффективные, содержатся подпрограммы эффективные или высокоэффективные. Проанализировав стратегии социально-экономического развития 6 российских регионов, авторы резюмируют, что в большинстве государственных социальных программ не представлен риск-ориентированный подход (Чумаков и др., 2021).

Применительно к Республике Саха (Якутия) можно выделить исследование, в котором даны анализ и оценка реализации республиканских государственных программ, выявлены проблемы и высказаны рекомендации по улучшению существующих методик проведения оценки их эффективности. Авторы предложили автоматизировать оценку эффективности реализации государственных программ в РС (Я). Они считают, что программы нужно разбивать на подпрограммы, выделять основные и вспомогательные мероприятия для выявления неэффективных направлений, а также рассматривать возможности проведения ежеквартального мониторинга за реализацией государственных программ, учитывая объективность их целевых показателей (Афанасьева, Эллякова, 2019).

В целях анализа реализации различных федеральных программ в сельской местности рассмотрим существующие практические проблемы на примере маленького населенного пункта – села Тумул Мегино-Кангаласского улуса (района), расположенного в Центральной Якутии. Это небольшое сельское поселение было основано в 1767 г. В 2001 г. село стало центром самостоятельного Доллунского наслега, выделившись из состава Тюнгюлюнского наслега. В 2010 г. численность населения составляла 578 чел., в 2021 г. – 593 чел., в настоящее время, по данным местной адми- нистрации, в селе проживают 717 чел.1 Рост населения стимулируется несколькими факторами: близостью улуса к столичному г. Якутску, наличием железной дороги в улусе, а также миграцией населения, связанной с изменениями климата и природными катаклизмами, участившимися в северных улусах (районах) республики (Этносоциальные процессы в Якутии..., 2022).

Большинство трудоспособного населения села Тумул работает в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Тумул», основная деятельность которого сосредоточена в такой традиционной отрасли экономики Якутии, как животноводство; преобладают молочное скотоводство и мясное табунное коневодство. Кооператив является племенным хозяйством ГУП «Сахаплемобъ-единение» по разведению крупного рогатого скота симментальской породы. Кроме того, часть работников занимается растениеводством (зерновые), в 2005 г. они добились статуса специализированного хозяйства по производству репродукционных семян. Также имеется подсобное хозяйство, где разводят свиней.

В экономике с. Тумул большую роль имеет бюджетный сектор: органы власти и управления, учреждения образования, здравоохранения, энергетики, торговли, а также сектор коммунальных и социальных услуг. Так, в селе функционируют наслежная администрация, средняя общеобразовательная школа им. Т.Г. Десяткина, детский сад, Дом культуры, учреждения здравоохранения и торговли.

Вхождение Мегино-Кангаласского улуса в состав Центральной экономической зоны РС (Я) с круглогодичной транспортной сетью способствует сохранению относительно невысокой стоимости потребительской корзины и приличествующего уровня жизни, развитию сельской инфраструктуры и росту населения. Например, в с. Тумул был построен так называемый агро-квартал с газифицированными жилыми домами при содействии федеральной жилищной программы для молодых работников сельского хозяйства и ФАПК «Туймаада».

Основными задачами органов власти и управления в селе являются: организация местного самоуправления, вовлечение в этот процесс активных граждан, поддержка производства в сельском хозяйстве, содержание инженерной инфраструктуры и т. п.

Согласно федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальная политика в сельской местности должна быть направлена на развитие социальной сферы сельских поселений, создание экономических основ для повышения престижности проживания в сельской местности, расширение рынка труда и занятости, развитие производства на селе и повышение доходов жите-лей2. Решение поставленных задач зависит от государственной поддержки социальной сферы села на региональном и федеральном уровнях.

Отметим, что в с. Тумул были реализованы две государственные программы: «Комплексное развитие сельских территорий на 2020‒2025 годы» и «Программа поддержки местных инициатив». Основные направления государственной политики Республики Саха (Якутия) – сохранение доли сельского населения в общей численности населения на уровне не менее 34,1 % в 2025 г., повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 6,6 % в 2025 г.3

Цели государственной программы могут быть достигнуты с помощью решения задач обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, в том числе молодых специалистов, покрытия потребностей экономики республики трудовыми ресурсами, комплексного освоения и развития территории.

Финансовая поддержка в виде субсидии предоставляется на обустройство мест отдыха, спортивных и детских площадок, площадок для занятий адаптивным спортом для лиц с ОВЗ, организацию освещения, пешеходных переходов, тротуаров, аллей, создание доступной среды для передвижения людей с инвалидностью, организацию ливневых стоков, обустройство площадок твердых коммунальных отходов, сохранение историко-культурных памятников и природных ландшафтов. Предоставляемый размер субсидии не превышает 2 млн руб. и должен составлять не более 70 % от общего объема финансирования проекта. 30 % обеспечивается за счет средств местного бюджета, а также благодаря вкладу граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах: в виде денежных или технических средств, трудовых ресурсов.

Идея федерального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации на 2016‒2020 гг.»1 заключалась в создании технологии, позволяющей эффективно и в значительных масштабах привлекать потенциал граждан в местное самоуправление, в решение приоритетных задач на местном уровне путем обсуждения и отбора лучших проектов. Наиболее социально значимые проекты, направленные на развитие общественной инфраструктуры, прошли конкурсный отбор и получили софинансирование.

Субсидии из бюджета республики предоставлялись при условии вклада участников реализации проекта в его финансирование со стороны местного бюджета (не менее 5 %), со стороны населения ‒ 3 %. Сбор средств с населения предусматривался в целях привлечения граждан к реализации проекта. Население, причастное к предварительным обсуждениям, осуществляло общественный контроль за его реализацией, последующей эксплуатацией и сохранностью построенных объектов2.

Несмотря на объективные трудности, связанные с природно-географическими особенностями региона, такими как огромные расстояния и суровые климатические условия, были организованы собрания по выдвижению проектов для инициативного бюджетирования при помощи мессенджера WhatsApp и местных СМИ3.

Чтобы оценить удовлетворенность населения качеством реализации государственных программ, в с. Тумул было проведено социологическое исследование, в котором принял участие 81 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Выборка состояла из работающих граждан (71,6 %), временно неработающих (9,9 %), пенсионеров (9,9 %) и студентов (8,6 %).

Онлайн-опрос проводился в Google Форме. Анкета включала 10 вопросов закрытого типа и 1 ‒ открытого, в том числе 2 вопроса с ответами «да»/«нет», к остальным были предложены от 4 до 5 готовых ответов.

Вопросы анкеты были направлены на выявление общей информированности сельских жителей о государственных программах, реализованных непосредственно на местах; желания граждан влиять на дальнейшее развитие села; осведомленности об объектах, построенных в рамках государственных программ.

В результате анализа полученных данных выявлено, что 46,0 % опрошенного населения высоко оценили уровень своей информированности о реализации государственных программ в месте проживания; 43,3 % отметили свою слабую информированность; 10,0 % были совсем «не информированы». В целом большинство респондентов оказались осведомлены об объектах инфраструктуры, построенных благодаря участию жителей села в государственных программах и проектах.

Например, 60,0 % опрошенных лиц знакомы с объектами, которые были построены за счет реализации государственных программ. На открытый вопрос про знание объектов респонденты указали на мемориал выдающемуся земляку, Герою Социалистического труда Т.Г. Десяткину; спортивную и детскую площадки, сквер Матери и сквер Молодежи, которые действительно были реализованы за счет государственных программ. При этом никто из респондентов не отметил наличие тротуаров и палисадников вдоль дорог, что указывает на недостаточное знание всех объектов инфраструктуры, реализованных в ходе проектов. Возможно, это связано с возросшими требованиями современных людей к социальному благоустройству сел, они считают, что тротуары не должны входить в список знаменательных объектов.

Однако, несмотря на активную гражданскую позицию, участие в различных социальных инициативах по улучшению инфраструктуры и благоустройства своего населенного пункта, не все жители имеют полное представление о реализованных проектах.

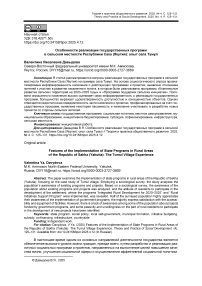

При ответе на вопрос: «В какой степени Вы хотите влиять на перспективы развития Вашего села?» мнения респондентов разделились: 39,5 % опрошенных хотят получать объективную информацию; 29,6 % затруднились в выборе ответа, что свидетельствует о некоторой пассивности среди сельских жителей в решении вопросов собственной жизни; респонденты, чьи ответы колеблются в диапазоне от 12,3 % до 16,0 %, проявляют интерес к участию в обсуждении и разработке проектов (рис. 1).

Кроме того, 73,4 % респондентов выразили удовлетворенность наличием, доступностью и оснащенностью объектов, которые были построены благодаря государственным программам.

2,6

12,3

-

■ Не хочу

-

■ Хочу получать объективную информацию

-

■ Хочу участвовать в обсуждении разработанного проекта

-

■ Хочу участвовать в обсуждении проекта на стадии разработки

-

■ Затрудняюсь ответить

Рисунок 1 ‒ Степень влияния респондентов на перспективы развития села, n = 81, %

Figure 1 ‒ The Degree of Influence of Respondents on the Prospects of Rural Development, n = 81, %

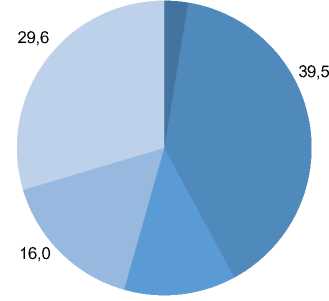

Информационную открытость органов исполнительной власти села Тумул высоко оценили 34,5 %, еще столько же респондентов скорее удовлетворено, 25,7 % выразили неудовлетворенность, 5,3 % затруднились ответить (рис. 2). Итоги социологического опроса указывают на неоднородность общественного мнения в оценке деятельности сельских муниципальных органов власти, что предполагает необходимость более широкого информирования граждан села со стороны местной администрации.

5,3

25,7

34,5 ■ да

-

■ нет

-

■ скорее да

34,5

-

■ скорее нет

-

■ затрудняюсь ответить

Рисунок 2 ‒ Удовлетворенность респондентов информационной открытостью органов исполнительной власти с. Тумул (возможностью получать всю необходимую информацию об их деятельности), n = 81

Figure 2 ‒ Respondents’ Satisfaction with the Information Openness of the Executive Authorities of Tumul Village (The Ability to Receive

All Necessary Information about Their Activities), n = 81

Мнение граждан, выраженное в удовлетворенности реализацией государственных программ, можно рассматривать как индикатор оценки эффективности реализации федеральных программ в сельской местности.

В вопросах информационной доступности как факторе эффективности программ был выявлен неравномерный уровень информированности населения. Существует разрыв между реальной реализацией программ и восприятием их населением, что подтверждает важность коммуникативного компонента в реализации программ в сельской местности.

Социально-демографическая особенность участников исследования и преобладание работающего населения среди респондентов (71,0 %) указывает на их большую заинтересованность в улучшении инфраструктуры своего села. Однако относительно высокий процент пассивных ответов (29,6 %) демонстрирует необходимость повышения социальной активности сельского населения.

Институциональные аспекты взаимодействия указывают на недостаточную информационную открытость местных органов власти (удовлетворенность 34 %), что свидетельствует о необходимости развития механизмов обратной связи и подтверждает важность институционального развития для эффективного управления сельскими территориями.

В целях оптимизации управленческих решений местным органам власти рекомендуется усилить направление деятельности по информированию жителей о государственных программах, используя социальные сети и размещая наглядную информацию в муниципальном управлении села; интенсифицировать развитие местного самоуправления, повысить участие населения в принятии решений, связанных с перспективами развития поселения.

Таким образом, исследование подтверждает актуальность изучения механизмов реализации государственных программ в сельской местности и необходимость совершенствования данных процессов с учетом специфики сельских сообществ. Участие сельского населения в реализации государственных социальных программ способствует решению стратегических задач, направленных на улучшение качества жизни граждан, развитие инфраструктуры сельских поселений, обеспечение социального благополучия и повышения имиджа сельского образа жизни для молодых людей.

Список литературы Особенности реализации государственных программ в сельской местности Республики Саха (Якутия): опыт села Тумул

- Афанасьева А.И., Эллякова И.Д. Оценка реализации государственных программ Республики Саха (Якутия). Якутск, 2019. 115 с. EDN: SNAUYF

- Гумеров Р.Р., Гусева Н.В., Мартишина А.С. О согласовании основных параметров государственных программ Российской Федерации и государственных программ субъектов Российской Федерации // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2020. № 3. С. 137-147. DOI: 10.33983/2075-1826-2020-3-137-147 EDN: GLMSKE

- Давыденко В.А., Андриянова Е.В., Худякова М.В. Современные мировые контексты социологии села в реалиях российской сельской жизни // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Т. 6, № 3. С. 79-129. DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-3-79-129 EDN: FQZGZL

- Лихолетова Н.В. Инициативное бюджетирование в Российской федерации: этапы развития и социально-экономическая эффективность от внедрения // Вестник Донского государственного аграрного университета. 2020. 2-2(36). С. 121-129. EDN: GYIHZW

- Макарычева И.В., Захарова С.Г. Влияние государственных программ на место России в мировом рейтинге индекса человеческого развития // Управленческий учет. 2021. № 3-1. С. 90-96. EDN: AFQSDN

- Петрина О.А., Стадолин М.Е. Кофортная городская среда: тенденции и проблемы организации // Вестник университета. 2018. № 6. С. 34-38. DOI: 10.26425/1816-4277-2018-6-34-38

- Ревако Е.А. Влияние экономики региона на реализацию государственной программы республики Коми "Управление государственными финансами и государственным долгом" // Актуальные проблемы экономики и финансов: сборник тезисов научных работ IV Международной научно-практической конференции. Киев, 2015. С. 93-100. EDN: VBACRD

- Хагуров А.Ю. Структура сельского расселения: тенденции и проблемы развития // Вестник института социологии. 2011. № 3. С. 181-199.

- Чумаков М.В., Елизарова А.А., Берендеева А.Б. Анализ эффективности и рисков в реализации государственных программ, проектов, стратегий в регионах России // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2021. № 2 (66). С. 65-75. DOI: 10.6060/snt.20216602.0009 EDN: FZBBEX

- Этносоциальные процессы в Якутии: современный ракурс и перспективы развития: монография / отв. ред. В.Б. Игнатьева. Новосибирск, 2022. 296 с. EDN: MDQSTR