Особенности самоуправления студентов-психологов на разных этапах обучения

Бесплатный доступ

Статья посвящена описанию результатов экспериментального исследования самоуправления студентов-психологов на разных этапах обучения в вузе. Раскрывается специфика самоуправления, выделяются его основные составляющие.

Самоуправление, прогнозирование, планирование, самоконтроль

Короткий адрес: https://sciup.org/148100976

IDR: 148100976 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Особенности самоуправления студентов-психологов на разных этапах обучения

Современная практика вузовской подготовки психологов остро ставит ряд сложных вопросов: как совместить задачи профессионализации с задачами саморазвития, как в процессе обучения актуализировать потенциал студентов, как создать для них адекватное и эффективное образовательное пространство, обеспечивающее личностный рост. Особой задачей применительно к подготовке психологов в вузе является развитие у них способности к самоуправлению1. Отмечается, чтобы учебная деятельность была эффективной, уровень сформированности системы самоуправления студентов должен быть достаточно высоким .

Многочисленными исследованиями доказано, что учебная успешность студентов в большей степени определяется уровнем их самоорганизации, чем стилем межличностных отношений, уровнями субъективного контроля, интеллекта, рефлексивности. А.Д.Ишков, выполняя анализ соотношения понятий «самоорганизация», «самоуправление» и «саморегуляция», отмечает, что это различные проявления единой по своей сущности группы психологических самопроцессов. Это позволяет использовать для решения проблемы самоорганизации деятельности результаты исследований в области саморегуляции и самоуправления2. Способность к самоуправлению рассматривается в психологии как совокупность характеристик, определяющих особенности регуляции субъектом своей деятельности и поведения. Важнейшими харак-

теристиками самоуправления и его составляющими выступают: ориентировка в условиях деятельности, прогнозирование, целеполагание, планирование, самоконтроль, оценка качества, принятие решения, коррекция. Для изучения развития этих характеристик у студентов мы использовали методику Н.М.Пейсахова «Способность самоуправления».

Данные изучения представлены в таб.1. В результате дисперсионного анализа была обнаружена позитивная динамика в развитии самоуправления студентов-психологов. Она фиксировалась достаточно поздно: в конце обучения (к 5 курсу). Различия между показателями самоуправления студентов первого и пятого курса являются статистически значимыми (p<0,05). При этом показатели целеполагания, планирования, самоконтроля, определяющие качество выполнения деятельности, от начала к концу обучения практически не изменились. Сравнение средних баллов показало, что составляющие самоуправления были сформированы у студентов-психологов неравномерно. Наибольшие значения имели показатели прогнозирования и принятия решений. Значимо ниже были показатели анализа, целеполагания, планирования. От них значимо отличались показатели оценки качества и коррекция. Наибольшую неравномерность сформированности показателей самоуправления демонстрировала выборка первокурсников. Эта тенденция сохранялась и в середине обучения. Лишь к пятому курсу исчезли значимые различия между первой и второй группой, но остались значимо ниже показатели критерия оценки. Полученные данные можно интерпретировать следующим образом.

Таб. 1. Развитие самоуправления и его составляющих у студентов-психологов ( в ср. баллах)

|

Составляющие самоуправления |

Студенты-психологи |

||

|

1 курс |

3 курс |

5 курс |

|

|

Ориентировка |

3,73 |

3,68 |

4,10 |

|

Прогнозирование |

4,43 |

4,48 |

4,34 |

|

Целеполагание |

3,23 |

3,68 |

3,63 |

|

Планирование |

2,83 |

3,42 |

3,60 |

|

Критерии оценки |

3,13 |

3,29 |

3,31 |

|

Принятие решений |

3,76 |

4,09 |

4,10 |

|

Самоконтроль |

3,47 |

3,61 |

3,65 |

|

Коррекция |

3,35 |

3,31 |

3,65 |

|

Самоуправление |

27,96* |

29,61 |

30, 41* |

Примечание *p<0,05 * статистически значимые различия между группами.

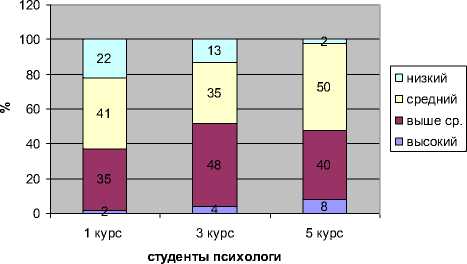

Первокурсники недостаточно полно ориентируются в новой ситуации обучения и, как правило, принимают решения действовать на основе поверхностного прогноза, исходя из анализа не столько новых условий деятельности, сколько своего прошлого опыта. Это обуславливает трудности целеполагания, затруднения в создании системы целей, соотнесении их между собой и выборе главных. Студенты еще плохо умеют планировать свою деятельность, предпочитают полагаться на естественный ход событий, плохо представляют, чего хотят добиться, их планы подвержены частой смене, поставленная цель редко бывает достигнута, непредвиденные препятствия мешают довести дело до конца. На выбор решений часто влияют не поставленные цели, а настроение в данный момент времени. Трудности в планировании деятельности, сохраняются и к концу обучения, планирование остается одним из наименее сформированных компонентов самоуправления. Проблемы самоконтроля связаны с тем, что в начале обучения студенты не выделяют четких критериев оценки качества деятельности, не склонны к коррекции результата, затрудняются в изменении неудачных способов деятельности, подвержены стереотипам поведения. Большинство студентов признавали, что не умеют правильно организовывать собственную работу, плохо умеют распределять свое время. Это подтверждают и длительно сохраняющиеся проблемы в организации их самостоятельной работы. Выделение слабых звеньев самоуправления помогает увидеть индивидуальные особенности обучаемых, определить направления помощи им. Распределение испытуемых по уровням развития самоуправления представлены на рис. 1.

Рис. 1. Распределение испытуемых по уровням сформированности самоуправления

Приведенные данные свидетельствуют, что высокий уровень развития самоуправления не характерен для студентов-психологов даже к концу обучения. Его достигали от 2% до 8% испытуемых. Они обнаружили высокие показатели по всем составляющим самоуправления. При выполнении деятельности для таких студентов характерны активность ориентировки, стремление к всестороннему анализу условий задания, четкость постановки целей и последовательность в их достижении, ясное представ- ление о результате, поиск критериев оценки качества, конструктивность планирования. Их решения продуманы, своевременны, они осуществляют постоянный самоконтроль собственных действий и проявляют готовность совершенствования результата. При выполнении учебных заданий их характеризует быстрота и легкость усвоения новых способов действий, высокий темп, большая работоспособность, усидчивость, прилежание. Студенты могут оценить работу по частям, увидеть ее достоинства и недостатки, на основе понятных им критериев оценки качества.

Уровень развития самоуправления выше среднего выступил в качестве возрастного оптимума для студентов-психологов. Его показали 35%, 48% и 40 % испытуемых первого, третьего, пятого курсов соответственно. Среди составляющих самоуправления у них были наиболее выражены показатели прогнозирования и принятия решений. Менее выраженными в отличие от первого уровня оказались показатели самоконтроля и критериев оценки. В отличие от высокого уровня такие студенты, включаясь в работу, не так тщательно анализируют ее содержание, менее четко представляют план деятельности, недостаточно учитывают последствия принимаемых решений. Они реже стремятся понять, с каких позиций нужно оценивать свои действия и как контролировать результат. При выполнении учебных заданий их характеризует легкость усвоения новых способов работы. Они часто затрудняются оценить работу, проанализировать ее достоинства и недостатки, определить критерии оценки качества. Необходимость в коррекции, как правило, стимулируется извне.

Средний уровень развития самоуправления показали 41% первокурсников, 35% третьекурсников, 50 % пятикурсников. Составляющие самоуправления у них были развиты неравномерно. Преобладали показатели прогнозирования и принятия решений, ниже были показатели ориентировки, целеполагания, планирования. Таких студентов отличают эпизодичность самоконтроля, нечеткость критериев оценки. Они могут сравнительно легко сформировать модель поведения и деятельности, способны выделять значимые условия достижения целей, но у них еще не закрепились привычные способы самоконтроля, что не исключает импульсивности их поведения в учебно-профессиональной деятельности. При выполнении учебных заданий им не хватает терпения долго разбираться с тем, что не получается сразу. Отсутствие четких критериев оценки приводит к завышению или занижению самооценки учебной работы. Студенты могут оценить работу в целом и приблизительно. Потребность в коррекции результатов проявляется эпизодически или отсутствует.

Низкий уровень развития самоуправления показали 22% студентов первого, 13% третьего, 2% пятого курсов. Они имели низкие показатели всех составляющих самоуправления. Испытуемые на этом уровне затрудняются ставить цели и планировать свою деятельность, нечетко представляют свои перспективы, непредвиденные препятствия часто мешают им довести дело до конца. Уровень самоконтроля у них низкий, отсутствует поиск критериев оценки качества результата, они затрудняются сказать, на что тратят свободное время. На выбор решений влияют не поставленные цели, а настроение в данный момент времени. Студенты первокурсники с низким уровнем развития самоуправления испытывают наибольшие трудности адаптации к учебному процессу, так как требования к самоуправлению в школе и вузе различны. О неумении планировать свою деятельность свидетельствует несвоевременность выполнения заданий, ссылки на непредвиденные препятствия, которые мешают им довести дело до конца. Часто они не могут оценить свою работу, предпочитают не исправлять допущенные ошибки.

Можно констатировать, что самоуправление и его составляющие развиваются оптимально далеко не у всех обучаемых. Наибольшее отставание в развитии самоуправления испытуемых зафиксировано по составляющей критерии оценки. Адаптивная ориентация большинства студентов-психологов в обучении связана с недоразвитием их регуляционной сферы. Выше обозначенные проблемы связаны с рядом объективных и субъективных причин.

Объективными причинами выступают: 1) сложность структуры, самоуправления; 2) отсутствие оценки контингента обучаемых с точки зрения уровня самоуправления на этапе набора и далее в ходе обучения; 3) отсутствие конкретных программ, способствующих развитию этого комплексного новообразования. Субъективными причинами выступают: отсутствие у большинства студентов отношения к себе как к субъекту, неумение самостоятельно ставить цели, планировать свою деятельность, контролировать и оценивать себя, и свое поведение; доминирование в сознании учащихся адаптивных тенденций подчинения внешним требованиям, наработанным алгоритмам, шаблонам, стереотипам. В этой связи, работа по актуализации потенциала самоуправления студентов, задач и способов их субъектного развития должна быть отдельной задачей в подготовке психолога-профессионала. Вопрос о достижимости позиции субъекта учения при целенаправленном формировании компонентов самоуправления на начальных этапах вузовской подготовки студентов-психологов остается пока открытым. Следует отметить, что большинство участников данного экспериментального исследования до поступления в вуз являлись учащимися средних общеобразовательных школ. Учитывая это обстоятельство, особенно значимой представляется работа преподавателей, направленная на преодоление выявленных нами проблем. Экспериментальное изучение показало, что существует необходимость в поиске психолого-педагогических условий, создающих эффективную об- разовательную среду для проявления, становления и развития самоуправления студентов-психологов. Требуется апробация и внедрение в образовательный процесс высшей школы конкретных программ, в логике своего построения реально учитывающих специфику возрастного и индивидуального развития этой способности. Профессиональное обучение психолога необходимо начинать с направленного формирования у студентов нового ценностно-смыслового отношения к специфике вузовских форм деятельности, новых форм взаимодействия с преподавателем, утверждая приоритет самоуправления в самостоятельной работе. При этом преподаватель должен заранее выстроить систему самостоятельной работы студентов, учитывая все ее формы, цели, отбирая средства педагогического взаимодействия, направленные на «выращивание» компонентов самоуправления. Организационная составляющая руководства самостоятельной работой должна включать создание управляющих учебных пособий, назначение которых помочь студенту понять цели построения изучаемого курса, а так же цели отдельных семинарских занятий, осознать логику построения самостоятельной работы по курсу. Пособия, например, могут содержать обобщенный план-алгоритм подготовки к семинарам, план-алгоритм изучения разделов. Студенты должны иметь и контролирующие материалы (сборники тестовых заданий), сборники ситуационных учебных задач по практико-ориентированным дисциплинам. Очень важно наличие в учебных пособиях критериев оценки знаний студентов, критериев качества исследовательской работы как ориентиров для самоконтроля.

Известно, что внутренняя психическая активность человека, является производной от организации его внешней деятельности. Деятельность студентов на лекциях и семинарах в этой связи должна строится в соответствии с алгоритмом самоуправления: выделение цели, анализ усло- вий, планирование, выполнение самоконтроля и самооценки по осмысленным студентами критериям. Задания на самостоятельную работу также должны формулироваться в соответствии со структурой деятельности: цель, план, способы самоконтроля. В ходе контроля внимание студентов необходимо фиксировать на точности постановки и полноте реализации целей, помогать оценивать качество выполнения плана самостоятельной работы. Система взаимодействия при организации самостоятельной работы должна осуществляться в направлении от максимальной помощи преподавателя к последовательному нарастанию собственной активности студентов вплоть до полностью самоорганизуемых действий. Это обеспечивает постепенный перевод студентов из объектной позиции, сложившейся в ходе предшествующего обучения, в позицию субъекта, ответственно реализующего самостоятельно поставленные цели.

Квалифицированное педагогическое управление развитием самоуправления является важнейшим условием оптимизации становления этой способности у студентов. Эффективному формированию самоуправления способствуют специальные психолого-педагогические условия, к которым мы относим следующие: 1) создание у студентов системы положительных мотивов на самоуправление деятельностью, привлечение их внимания к способам регуляции, формирование потребности в осознанной регуляции деятельности; 2) обеспечение ориентировки студентов в структурном строе учебно-профессиональной деятельности, ознакомление с ее основными компонентами: цель, условия, план, способ выполнения, самоконтроль, самооценка, коррекция результата; 3) использование методов и приемов развивающего обучения (опережающая самостоятельная работа, проблемные, поисковые, алгоритмизированные задания), обеспечивающие постановку учащихся в активную позицию субъ-ект-субъектного учебного взаимодействия.

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL STUDENTS SELF-MANAGEMENT AT DIFFERENT STAGES OF LEARNING PROCESS

Список литературы Особенности самоуправления студентов-психологов на разных этапах обучения

- Мухаметзянова Ф.Г. Субъектность студента высшего педагогического учебного заведения (Теория и практика): Автореф. дисс.... д-ра пед. наук. -Киров: 2002. -С.14.

- Ишков А.Д. Влияние структуры процесса самоорганизации на успешность учебной деятельности студентов: автореф. дис.... канд. психол. наук. -М.: 2003. -С.5.