Особенности сельскохозяйственного освоения пойменных территорий реки Калаус в период XVIII - XIX веков

Автор: Аров Х.Н., Корниенко А.И.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2-1 (65), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье дан обзор исторических особенностей сельскохозяйственной деятельности населения территорий долины р. Калаус. На примере населенных пунктов Грачевского, Ипатовского, Петровского и Апанасенковского районов Ставропольского края рассмотрены основные отрасли сельского хозяйства характерные для Ставропольской губернии периода XVIII-XIX вв. Приведены статистические данные, позволяющие судить о роли различных отраслей в жизни населенных пунктов долины р. Калаус.

Река калаус, ставропольская губерния, сельское хозяйство, земледелие, животноводство, природные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/170193054

IDR: 170193054

Текст научной статьи Особенности сельскохозяйственного освоения пойменных территорий реки Калаус в период XVIII - XIX веков

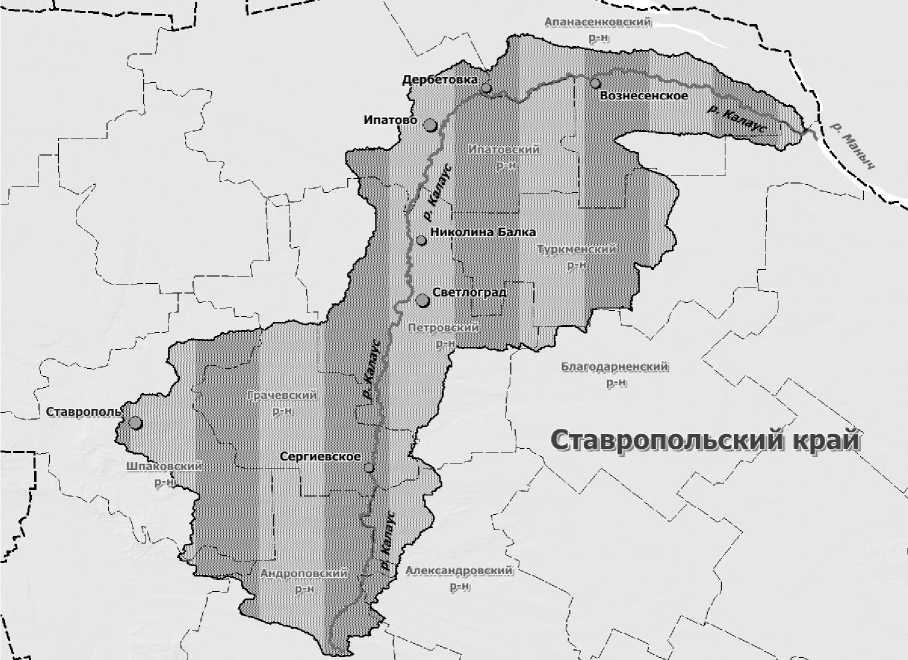

Река Калаус берет свое начало в Андроповском районе Ставропольского края, на склоне горы Брык. Длина водотока составляет 436 км, а площадь бассейна более 9700 км2. До первой трети XX в. для р. Ка-лаус была характерна бифуркация, причем основной сток шел в р. Восточный Ма-ныч [1]. В настоящее время река пересекает границы семи районов Ставропольского края и впадает в р. Западный Маныч (рис.).

В среднем течении р. Калаус уклон не превышает 0,7‰, что говорит о типичноравнинном характере водотока. Широкопойменное, извилистое и слабоустойчивое русло обуславливает ряд особенностей сельскохозяйственной деятельности на этих территориях.

Активное заселение пойменных территорий р. Калаус выходцами из различных губерний Российской империи, как в целом и всей территории нынешнего Ставропольского края, началось в конце XVIII в., и было связано с государственной политикой, направленной на освоение Кавказа. К концу XIX в. [2] по берегам р. Калаус насчитывалось около десятка населенных пунктов различного масштаба, что, однако, не являлось значительным показателем. Для сравнения, к этому же времени, сеть, сформировавшаяся в среднем течении р. Кумы, включала более 20 поселений [4].

Рис. Схема бассейна р. Калаус

Столь значительную разницу отчасти можно объяснить сложностью ведения сельского хозяйства в условиях степных и полупустынных ландшафтов долины Ка-лауса. Несмотря на это, земледелие и животноводство являлось основным занятием жителей. Эти отрасли, кроме прочего, стимулировались также постоянным спросом на продукцию, который создавался дислоцирующимися на Кавказе войсками [2].

Поселенцы долины р. Калаус испытывали ряд трудностей. Во-первых, вода в реке отличалась низким качеством по причине повышенной солености, а также практически постоянной мутностью, что приводило к необходимости использования альтернативных источников питьевой воды. В качестве таких источников могли использоваться родники или даже дождевая вода, как например в с. Винодельном [7]. Практически во всех населенных пунктах были обустроены колодцы, при этом, более пресная вода имелась в источниках, расположенных на расстоянии 3-7 верст от села. В отдельных поселениях функционировали водопроводы, обеспечивавшие постоянное поступление питьевой воды. Но стоимость подобных проектов была достаточно высока. Например, в с. Петровском стоимость строительства водопровода составила 29000 руб., а в с. Сергиевском - 60000 руб. [7].

Во-вторых, территории долины р. Ка-лаус отличались довольно низким плодородием по причине аридности климата и солонцеватых почв. Суховеи и засухи являлись главным лимитирующим фактором растениеводства, часто становясь причиной гибели значительной части урожая.

В качестве неблагоприятного фактора мог выступать и основной водоток территории. Несмотря на маловодность р. Ка-лаус и ее притоков, характерную для рассматриваемого периода, в случае выпадения обильных осадков существовала угроза затопления долины. Наводнение 1885 г. стало причиной крупного ущерба в с. Петровском и привело к разрушению моста, водяных мельниц и повреждению построек на расстоянии более 100 метров от русла реки [3].

Растениеводство являлось главной отраслью сельского хозяйства и основывалось на возделывании таких культур, как пшеница, рожь, овес, ячмень, просо и лен. Урожайность пшеницы на землях населенных пунктов могла сильно разниться. Так, к примеру, в с. Сергиевском с десятины собиралось в среднем 30-40 пудов (5-

7 ц/га), тогда как в с. Петровском средний урожай составлял около 100 пудов с десятины (17,8 ц/га), что являлось высоким показателем [4]. Для сравнения, урожайность озимой пшеницы в Петровском районе Ставропольского края на 2018 г. составила 31,8 ц/га [8].

Таблица. Характеристика населенных пунктов долины р. Калаус периода XVIII-XIX вв. (по А. Твалчрелидзе, 1897)

|

Населенный пункт |

Численность населения (чел.) |

Количество скота |

Урожайность пшеницы (четвертей) |

Средние объемы продаж в год (четвертей) |

|

с. Сергиевское |

4505 |

Лошади – 576; КРС – 5208; овцы – 13901; козы – 756 свиньи -1267 |

15000-16000 |

Пшеница: 5000 Рожь: 100 Овес: 6000 Ячмень: 10000 Просо: 200 |

|

с. Петровское (г. Светлоград) |

7090 |

Лошади – 691; КРС – 10871; овцы – 19769; козы – 459; свиньи - 1555 |

20000-37000 |

Пшеница: 10000 Овес: 3500 Ячмень: 2000 |

|

с. Николинобалковское (с. Николина Балка) |

2660 |

Лошади – 253; КРС – 2119; овцы – 4400; козы – 132; свиньи - 616 |

15000-20000 |

Пшеница: 1500 |

|

с. Предтеченское (с. Октябрьское) |

4850 |

Лошади – 369; КРС – 3891; овцы – 11580; козы – 825; свиньи - 687 |

8000-15000 |

Пшеница: 2000 Ячмень: 1000 |

|

с. Винодельное (г. Ипатово) |

7200 |

Лошади – 998; КРС – 5187; овцы – 16382; козы – 283; свиньи - 975 |

5 с десятины |

Пшеница: 3000 |

|

с. Дербетовское (с. Деребетовка) |

4605 |

Лошади – 434; КРС – 6174; овцы – 10266; козы – 553; свиньи - 1272 |

10000-15000 |

Пшеница: 9000 Лен: 710 Рожь: 130 Овес: 130 Ячмень: 1700 Просо: 100 |

|

с. Вознесенское |

2945 |

Лошади – 223; КРС – 2808; овцы – 4338; козы – 115; свиньи - 229 |

2000-4500 |

нет данных |

Преобладающей системой обработки земли являлась плодопеременная, реже встречались трехпольная и залежная. Однако, в некоторых населенных пунктах эти способы сосуществовали. Например, в с. Сергиевском применялись одновременно все три системы, а в с. Николинобалковском – залежная и плодопеременная [7].

Следует отметить, что населенные пункты долины р. Калаус сравнительно редко страдали от нападений саранчи и градобитий. Исключением является с. Винодельное, где урожай страдал от града ежегодно [7]. Значительной проблемой для некоторых поселений были уничтожения урожаев итальянским прусом (Calliptamus italicus), и на сегодняшний день распространенным в степях Ипатовского и Петровского районов Ставропольского края [6]. Так, в с. Вознесенском нападения на посевы этого вредителя случались ежегодно, тогда как саранча наносила ущерб полям только раз в 6 лет. Аналогичная ситуация была характерна и для с. Петровского, где в 1890-1893 гг. итальянский прус становился причиной большого ущерба посевам [7].

Вторым по значимости занятием поселенцев на территории долины р. Калаус являлось животноводство. Крупный рогатый скот и овцы являлись основной этой отрасли. При этом, преобладало разведение грубошерстных пород овец. Тонкорунные породы, несмотря на большую, практически в 3 раза, стоимость шерсти (6 руб. за пуд), пользовались меньшей популярностью и имелись в основном у помещиков [2]. Продажи скота в населенных пунктах приносили ощутимый доход, величина которого могла сильно отличаться в зависимости от поселения. К примеру, в с. Сергиевском продажа скота приносила около 2000 руб. в год, в с. Дербетовском – 10000 руб. в год, а в с. Петровском – 78000 руб. в год [7].

В отличие от населенных пунктов, расположенных по р. Куме, огородничество и садоводство в поселениях долины р. Ка-лаус были развиты слабо и не приносили какого-либо значимого дохода жителям.

Огороды и фруктовые сады служили для удовлетворения собственных потребностей населения. Исключением является с. Петровское, в котором виноградарство приобрело некоторые промышленные черты [7].

Таким образом, на территориях долины р. Калаус основными занятиями поселенцев являлись земледелие и животноводство, что в целом было характерно для всей Ставропольской губернии. Остальные отрасли сельского хозяйства либо не имели промышленных масштабов, либо вовсе отсутствовали. Определенную роль в этом сыграли непростые природные условия степных и полупустых засушливых ландшафтов, значительно усложнявших ведение сельского хозяйства. Сравнительно небольшие запасы леса, непригодная для питья вода р. Калаус делали эти места еще более непривлекательными для поселенцев.

Список литературы Особенности сельскохозяйственного освоения пойменных территорий реки Калаус в период XVIII - XIX веков

- Базелюк А.А. Антропогенное изменение гидрографической сети Кумо-Манычской впадины: дис. по специальности 25.00.23 // Базелюк Александр Анатольевич. - Ростовн/Д, 2007.

- EDN: NOZDCR

- Забудский Н. Н. Военно-статистическое обозрение Ставропольской губернии по рекогносцировкам и материалам, собранным на месте // Военно-статистическое обозрение Российской империи. - СПб., 1851. - Т. - 1851.

- Косолядов Г. Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа. Выпуск XXIII. Тифлис, 1897 // Журнал Министерства народного просвещения. - СПб. - 1894. - С. 57-72.

- Михайлов Н.Т. Справочник по Ставропольской епархии. - 1910.

- Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий, по данным первой всеобщей переписи населения 1897 года / предисл. Н. Тройницкого. - СПб.: тип. "Общественная польза", 1905. - Х, 270, 120 с.: 27. (Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года / под ред. Н.А. Тройницкого).

- Стамо П.Д. и др. Мароккская саранча снова на Ставрополье // Защита и карантин растений. - 2013. - № 2. - С. 14-20.

- EDN: PUYNVL

- Твалчрелидзе А. Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом, сельскохозяйственном отношениях. - Ставрополь, 1897.

- Администрация Петровского городского округа Ставропольского края // О ходе уборочной кампании в Петровском городском округе. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://petrgosk.ru/ob-okruge/novosti/1742/. (Дата обращения 19.02.2022).