Особенности синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников государственных и частных медицинских учреждений

Автор: Чернышкова Наталья Владимировна, Дворникова Евгения Олеговна, Малинина Елена Викторовна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Клиническая (медицинская) психология

Статья в выпуске: 4 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Описана феноменология проявлений синдрома эмоционального выгорания применительно к его особенностям у медицинских работников. Представлены результаты исследования таких проявлений у медицинских работников с различным характером профессиональной деятельности в государственных и частной медицинской организациях. На примере результатов обследования по методикам выявления уровня профессионального «выгорания» и деформации К. Маслач, С. Джексон, уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко и шкалы астенических состояний Л.Д. Майковой и Т.Г. Чертовой выполнен анализ структуры выраженности различных проявлений синдрома. Показаны некоторые отличия в проявлениях этого синдрома у работников разных типов медицинских организаций. Представлены материалы анализа полученных данных, объясняющие некоторые особенности развития синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников.

Синдром эмоционального выгорания, профессиональная деформация, медицинские работники, методика к. маслач, опросник в.в. бойко

Короткий адрес: https://sciup.org/147233065

IDR: 147233065 | УДК: 159.91:61 | DOI: 10.14529/psy180407

Текст научной статьи Особенности синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников государственных и частных медицинских учреждений

Актуальность. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) является одной из серьезных проблем, с которыми сталкивается современное общество. Социальная и личная жизнь человека напрямую зависит от его психоэмоционального состояния, на которое непосредственно влияет в том числе синдром эмоционального выгорания.

Термин «эмоциональное выгорание» был введен американским психиатром Х. Фрей-денбергером в 1974 г. для характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся при оказании профессиональной помощи в излишне интенсивном, тесном взаимодействии с людьми в эмоционально перенасыщенной атмосфере. Изначально под синдромом эмоционального выгорания подразумевалось состояние изнеможения с ощущением собственной бесполезности. В дальнейшем в 1976 году социальным психологом С. Maslach предложено рассматривать его как синдром физического и эмоционального истощения, включающий в том числе развитие негативной самооценки, отрицательное отношение к выполняемой работе, утрату понимания и сочувствия в отношении других людей. Впоследствии симптоматика этого синдрома была существенно расширена за счет психосоматического компонента. В настоящее время в отечественной психологии СЭВ определяется как выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующее воздействие (Бойко, 1996).

Эмоциональному выгоранию может быть подвержен любой человек, занятый той или иной профессиональной деятельностью, поскольку разнообразные стрессоры присутствуют или могут появиться на работе в каждой из организаций (Бойко, 1996), но ведущую роль в формировании синдрома «выгорания» играют эмоционально затрудненные или напряженные отношения в системе «человек – человек». Специалистами выделяется ряд профессий, в которых синдром профессионального выгорания встречается наиболее часто (Столяренко, 2004). В основном к ним относятся так называемые коммуникативные профессии (профессии сферы «человек – человек»), к их числу, безусловно, относятся и медицинские работники, которые работают к тому же в условиях, когда на них воздействует комплекс неблагоприятных производст- венных факторов различной природы, нервноэмоционального перенапряжения, высокой ответственности (Балахонов, 2009; Бойко, 1996).

Среди производственных стрессовых факторов нужно выделить физические, физиологические и социально-психологические. Необходимо также отметить существование тесной взаимосвязи между профессиональным выгоранием и мотивационной составляющей профессиональной деятельности. Профессиональное выгорание, как правило, приводит к снижению профессиональной мотивации: напряженная работа постепенно превращается в бесполезное занятие, возникает апатия и даже негативное отношение к своим обязанностям, сводящимся к минимуму. При этом в большей степени синдрому психического выгорания подвержены сотрудники, которые изначально работали с высокой самоотдачей, ответственностью, установкой на постоянный рабочий процесс. Способствовать возникновению синдрома эмоционального выгорания могут также молодой возраст, отсутствие жизненного и практического опыта, а провоцировать его появление могут болезни, ослабленность после тяжелого стресса или болезни, различные личные психологические травмы (Чутко, 2014).

Проблемы со здоровьем, возникающие на фоне профессионального стресса у лиц, чья работа тесно связана с интенсивным взаимодействием между людьми, является важной как для медицинских работников, так и для психологов. В клиническом плане важно отметить, что собственно СЭВ, согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, не входит в этот перечень заболеваний, но его проявления квалифицируются в разделе Z «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения» под кодом «Z73.0 – Проблемы, связанные с трудностями управления своей жизнью».

Основными проявлениями СЭВ являются:

-

1) снижение умственных возможностей и психологической активности;

-

2) холодность в общении с близкими и родными людьми;

-

3) цинизм в общении со всеми участниками профессиональной деятельности;

-

4) повышение уровня безразличия к своим профессиональным обязанностям и к профессии в целом;

-

5) снижение уровней деловой активности и личных мотиваций;

-

6) неудовлетворенность результатами работы и ощущение собственной профессиональной непригодности;

-

7) деструктивная критика результатов своей профессиональной деятельности и снижение ответственности за нее;

-

8) агрессия без явных на то причин, ярко выраженное недовольство окружающими и собой;

-

9) ухудшение состояния психовегетативного здоровья.

В дальнейшем эти симптомы могут стать основой нервно-психических и психосоматических расстройств, что позволяет рассматривать их в качестве преморбидных нарушений. Кроме того, эмоциональное выгорание рассматривается как одна из форм профессиональной деформации личности (Водопьянова, 2009; Орел, 2001).

В связи с этим становится актуальной своевременная диагностика СЭВ для предупреждения полного эмоционального истощения (Водопьянова, 2009).

Цель исследования: оценка клиникопсихологических особенностей синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников частного и государственного медицинских учреждений и их анализ у специалистов разных медицинских специальностей.

Материалы, выборка и методы исследования

Исследование проводилось в государственных учреждениях на базе одного из психиатрических стационаров специализированной психоневрологической больницы и паллиативного отделения при центральной районной больнице, а также на базе частной многопрофильной медицинской организации, расположенных в городах с населением более 1 млн жителей1.

Выборку испытуемых составили врачи и медицинские сестры этих медицинских организаций общей численностью 120 человек.

Все медицинские работники дали информированное согласие на участие в исследовании.

Для исследования проявлений эмоционального выгорания и сопутствующих ему нарушений применялись следующие методики:

-

1) опросник на выявление уровня профессионального «выгорания» и деформации (К. Маслач, С. Джексон), предназначенный для диагностики следующих компонентов СЭВ: «эмоциональное истощение», «деперсонализация» и «профессиональные достижения». «Эмоциональное истощение» характеризуется сниженным эмоциональным тонусом, повышенной психической истощаемостью и аффективной лабильностью, утратой интереса и позитивных чувств к окружающим, ощущением «пресыщенности» работой, неудовлетворенностью жизнью в целом. «Деперсонализация» проявляется в эмоциональном отстранении и безразличии, в формальном выполнении профессиональных обязанностей без личностной включенности и сопереживания, а в отдельных случаях – в негативизме и циничном отношении к деятельности и вовлеченным в нее людям. «Редукция профессиональных достижений» отражает степень удовлетворенности медицинского работника собой как личностью и как профессионалом;

-

2) диагностика уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко), позволяющая установить выраженность основных симптомов СЭВ в случае развития каждой его фазы (напряжения, резистентности, истощения). Основными такими симптомами являются:

-

– в фазу напряжения – переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», тревога и депрессия;

– в фазу резистенции – неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей;

– в фазу истощения – эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность, личностная отстраненность (деперсонализация), психосоматические и психовегетативные нарушения.

-

3) диагностика уровня астенического состояния (Л.Д. Майкова, Т.Г. Чертова), предназначенная для выявления астении, ха-

- рактеризующейся общей и прежде всего психической слабостью, повышенной истощае-мостью, раздражительностью, снижением продуктивности психических процессов, расстройствами сна, физической слабостью и другими вегетативно-соматическими нарушениями.

В исследовании использованы статистические методы обработки первичных данных.

Результаты исследованияи их обсуждение

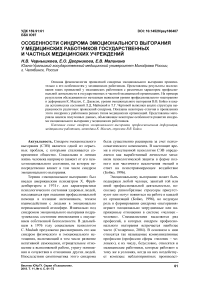

Наиболее общими для всей выборки являлись жалобы на снижение физической активности, повышенную утомляемость, апатию и раздражительность (у каждого пятого респондента). Однако при психологическом исследовании с помощью методики «Шкала астенического состояния» (рис. 1) получены несколько неожиданные данные: 85 % респондентов отрицали наличие у себя каких-либо даже слабо выраженных проявлений астенического симптомокомплекса.

Рис. 1. Структура выборки по уровню астенического состояния

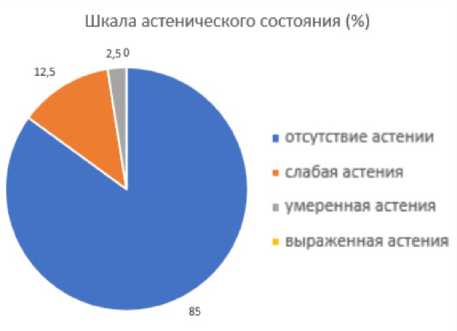

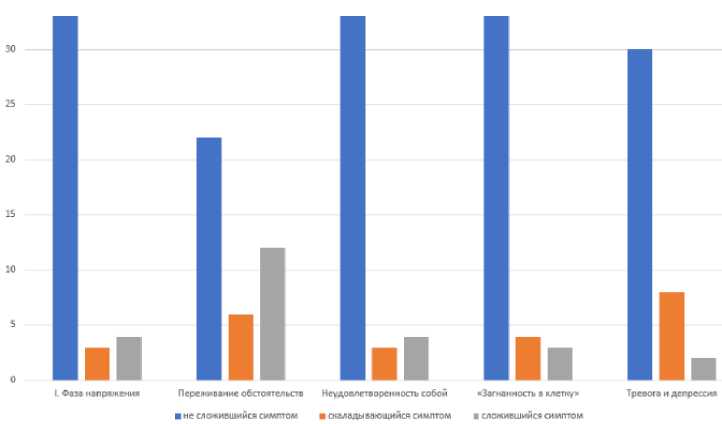

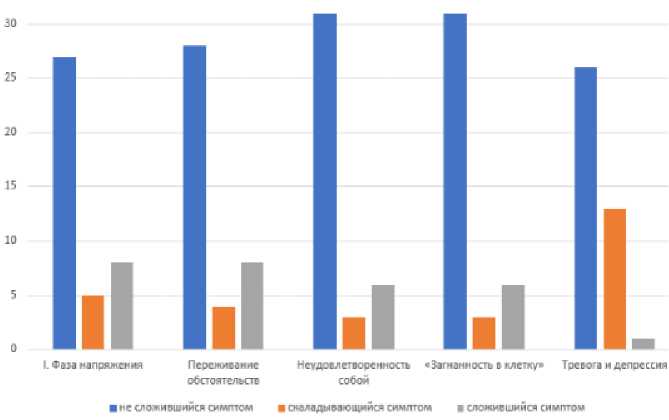

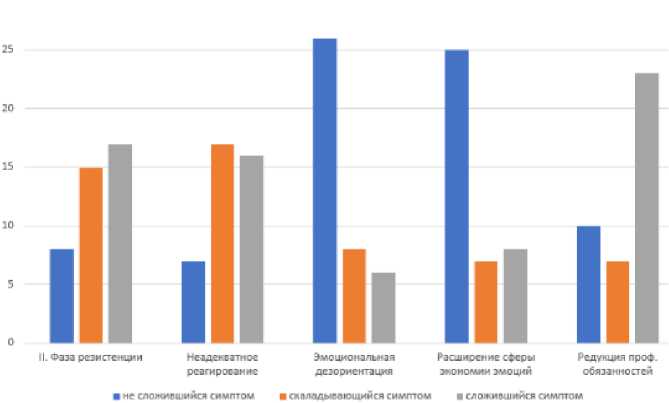

Исходя из этого, представляет интерес сравнительное исследование выраженности симптоматики СЭВ (по методике В.В. Бойко) у представителей разных типов медицинских организаций, дифференцированных в зависимости от фазы формирования синдрома (напряжения, резистентности, истощения). Ниже представлены результаты обследования медицинских работников учреждений психиатрического (рис. 2) и паллиативного профиля (рис. 3), а также частной медицинской организации (рис. 4).

б)

в)

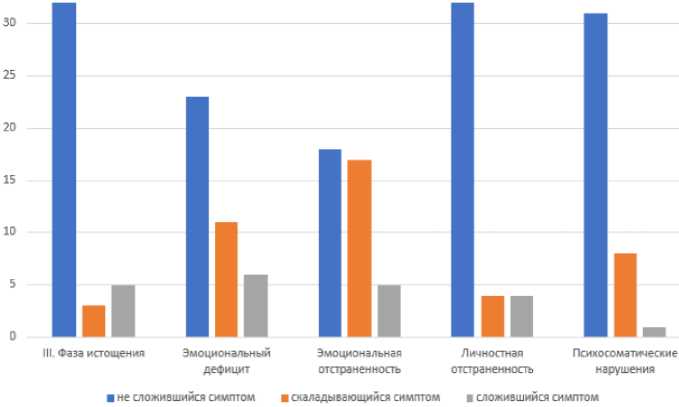

Рис. 2. Структура сформированности симптоматики СЭВ у работников психиатрического отделения: а – в фазу напряжения; б – в фазу резистентности; в – в фазу истощения

Анализ и обсуждение результатов обследования по опроснику для диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко

У работников психиатрического стационара, результаты обследования которых свидетельствуют о формирования у них фазы напряжения, симптоматика СЭВ еще, как правило, не сформирована, но отмечается тенденция развития тревожных и депрессивных проявлений и сложившейся симптоматики, оцениваемой по шкале «переживание обстоятельств» (у 20 и 30 % численности этой подгруппы обследованных соответственно). В случае формирования фазы резистенции наблюдается не строгая (относительно не сформировавшаяся) симптоматика основных проявлений этой фазы, но у каждого четвертого обследованной подвыборки (у 27,5 %) отмечается сложившийся симптом «неадекватного реагирования» и у каждого третьего (у 35 %) – симптом «редукции профессиональных обязанностей». Симптоматика фазы истощения также в основном не сформирована, но на первый план выходят симптомы «эмоционального дефицита» (у 27,5 % численности этой подвыборки) и «эмоциональная отстранённость» – у 42,5 %.

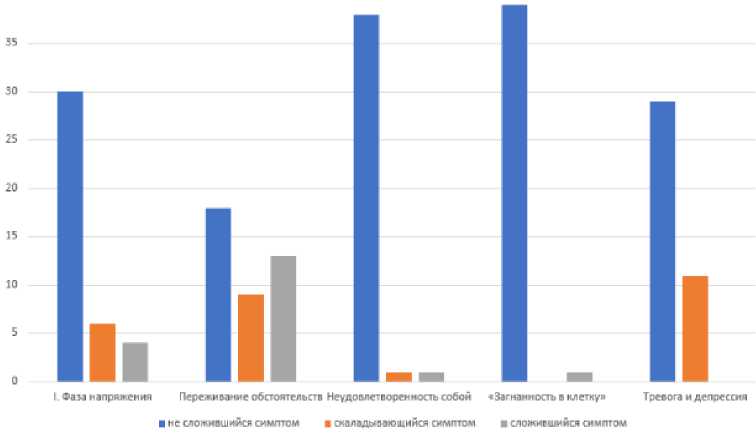

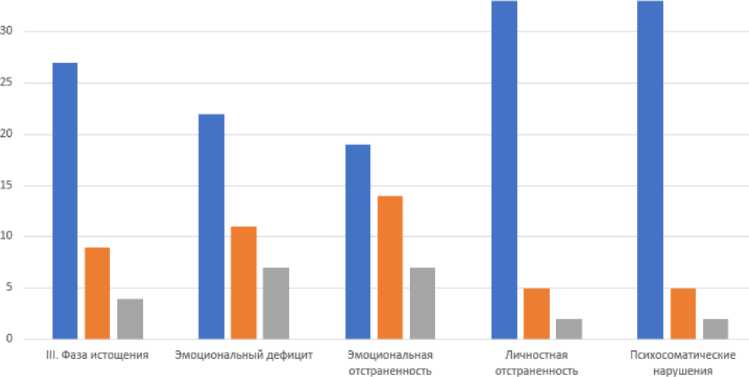

Примерно аналогичная структура сфор-мированности симптоматики СЭВ в фазу напряжения отмечается и у сотрудников отделения паллиативной медицинской помощи (рис. 3). Так же, как и у их коллег из психиатрического стационара, на фоне относительно несформированной симптоматики преобладает тенденция к формированию тревоги и депрессии (у 27,5 % этой подвыборки) и симптоматики, оцениваемой по шкале «переживание обстоятельств» (32 %). Также аналогичными представляются данные об особенностях симптоматики в фазу истощения, в структуре симптоматики которой на фоне ее общей не-сформированности отмечается тенденция развития «эмоционального дефицита» и «эмоциональной отстранённости» (у 27,5 и у 35 % обследованных). Но, в отличие от медицинских работников психиатрического стационара, у сотрудников паллиативного отделения в фазу резистентности симптоматика СЭВ развивается прежде всего за счет формирования симптомов «эмоциональной дезориентации» и «расширения сферы экономии эмоций».

При сравнении результатов обследования медицинских работников двух государственных структур здравоохранения можно сделать выводы о существенной схожести клиникопсихологической картины проявлений у них эмоционального выгорания и, косвенно, профессиональной деформации. На первый план по профессиональному выгоранию выходит симптоматика, регистрируемая по шкалам «тревога и депрессия», «переживание обстоятельств», «эмоциональный дефицит» и «эмоциональная отстраненность». Более детальный анализ2 результатов показывает, что выраженность таких проявлений имеет прямую связь с возрастом и стажем работы испытуемых. В ходе исследования было установлено, что молодые специалисты в возрасте до 30 лет, со стажем работы до трех лет более подвержены явлениям «тревоги и депрессии» и «переживания обстоятельств», сотрудники в возрасте от 30 лет и стажем работы более трех лет имеют признаки «эмоционального дефицита» и «эмоциональной отстраненности», что совпадает с ранее опубликованными данными (Миков, 2018).

Таким образом, результаты исследования показывают, что молодые специалисты, неизбежно сталкивающиеся с осознанием недостаточности собственных знаний, с отсутствием практического опыта, более остро реагируют на проблемы в работе, но при этом еще не способны сформировать личностные механизмы психологической защиты, которые помогли бы исключать психотравмирующие воздействия стрессов. В отличие от них, опытные сотрудники могли частично утратить интерес к профессии, у них возрастает резистентность к стрессовым ситуациям и уже сформировались собственные защитные психологические механизмы, посредством полного или частичного исключения эмоций, что провоцирует деформацию отношений с коллегами и пациентами. Влияние возраста на СЭВ неоднозначно, в некоторых исследованиях обнаружена предрасположенность к выгоранию молодых сотрудников, которая обосновывается эмоциональным ответом на столкновение с реальной действительностью и личными ожиданиями от профессии (Орел, 2001).

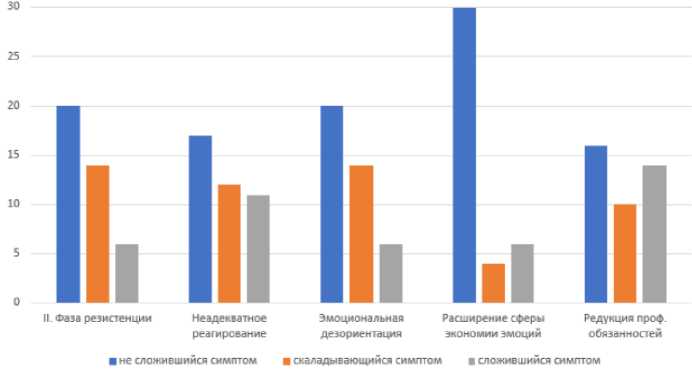

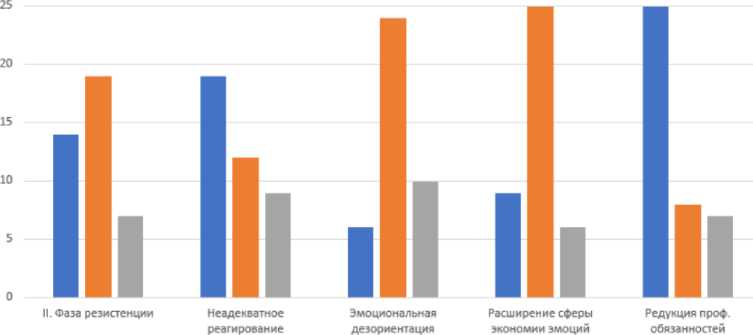

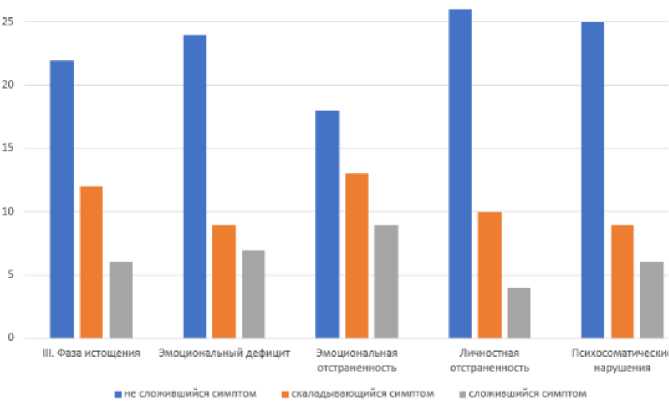

Представляется, что у работников частной медицинской организации также, в силу специфики самой медицинской деятельности) формируется симптоматика СЭВ, однако ее структура несколько отличается (рис. 4).

а)

■ не сложившийся симптом ■ скаладывающийся симптом ■ сложившийся симптом б)

■ не сложившийся симптом ■ скаладымющийся симптом в сложившийся симптом в)

Рис. 3. Структура сформированности симптоматики СЭВ у работников паллиативного отделения: а – в фазу напряжения; б – в фазу резистентности; в – в фазу истощения

а)

б)

в)

Рис. 4. Структура сформированности симптоматики СЭВ у работников частной медицинской организации: а – в фазу напряжения; б – в фазу резистентности; в – в фазу истощения

Так, на фоне относительной несформиро-ванности этой симптоматики в фазе напряжения у трети обследованных (32 % выборки) отмечается тенденция к формированию только симптоматики тревоги и депрессии (рис. 4, а); в фазу резистенции – преимущественно симптомов «неадекватного реагирования» и «редукции профессиональных обязанностей» и в меньшей степени – «эмоциональной дезориентации». Также отличная картина получена и для фазы истощения: на фоне ее относительной несформированности имеется тенденция к развитию «эмоциональной отстраненности», «личностной отстраненности» (у 32 и у 25 % численности подвыборки соответственно (см. рис. 4)).

Анализ и обсуждение результатов обследования по методике диагностики уровня профессионального «выгорания» и деформации Маслач – Джексон

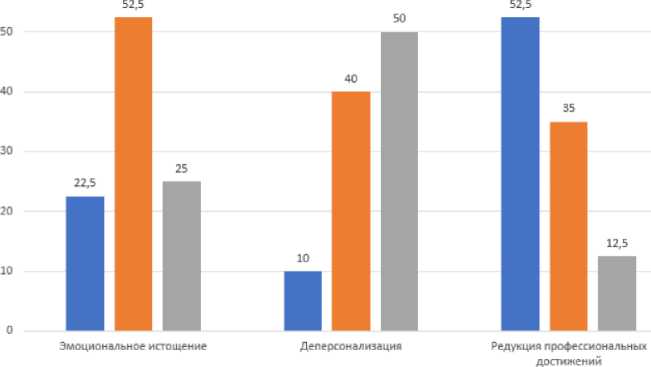

У работников стационарного психиатрического отделения отмечается в целом низкий уровень выраженности симптомов «эмоционального истощения» и «деперсонализации» на фоне значимо более высокого уровня проявлений симптома «редукция профессиональных достижений» у более чем трети (37,5 % ) обследованных медицинских работников (рис. 5, а). В отличие от этого, медицинские работники паллиативного отделения в целом характеризуются более высоким уровнем показателей шкалы «эмоционального истощения» (достигающих среднего уровня по нормам методики у 52,5 % обследованных) и очевидно более высоким (как по отношению к их коллегам-психиатрам, так и к нормам методики) уровнем проявлений симптома «деперсонализации» (у половины обследованных), наблюдаемых на фоне низкого уровня проявлений симптома «редукция профессиональных достижений» (также более чем у половины обследованных (рис. 5, б)).

Таким образом, медицинские работники различных по профилю деятельности отделений государственных учреждений характеризуются большей выраженностью симптомов «деперсонализации» и «редукции профессиональных достижений», что позволяет оценивать их как склонных к негативному оцениванию себя, собственных профессиональных достижений. Именно эти симптомы приводят к ограничению своих обязательств перед пациентами, к деформации отношений в кол- лективе, с высокой вероятностью развития формирования циничного отношения к окружающим на работе (Миков, 2018).

В отличие от этогоу сотрудников частной медицинской организации отмечается в целом более низкий уровень «эмоционального истощения» (у 37,5 % обследованных) на фоне преимущественно среднего уровня проявлений «деперсонализации» и «редукции профессиональных достижений» (у 37,5 и 35 % респондентов соответственно, рис. 5, в).

Результаты углубленного анализа с применением корреляционных процедур показывают, что наибольшее число связей показателей симптома «тревога и депрессия» обнаруживается в связи с профессиональной деятельностью в особо осложненных обстоятельствах, побуждающих к эмоциональному выгоранию как средству психологической защиты. При этом на первый план выходят чувство неудовлетворенности работой и собой, эмоциональное напряжение в форме переживания ситуативной или личностной тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии, в конкретной должности или месте службы.

Анализ констелляций симптома «переживание обстоятельств» свидетельствует, что многие сотрудники подвержены воздействию трудно или вовсе неустранимых психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, по поводу которых у них постепенно нарастает раздражение, переходящее в отчаяние и негодование. В целом такая неразрешимость ситуации приводит к развитию и других проявлений «выгорания».

Аналогично связанная с показателями по шкале «редукция профессиональных обязанностей» симптоматика основана на необходимости широкого общения с людьми в профессиональной деятельности, а собственно редукция такого долженствования связана с попытками облегчить или сократить обязанности, требующие больших эмоциональных затрат.

В свою очередь, феноменология эмоциональной дезориентации отражает складывающуюся на протяжении последних десятилетий в нашем обществе ситуацию изменения роли медицины с привычного «оказания медицинской помощи» высококвалифицированными и уважаемыми в обществе специалистами на сервисное по своему характеру «оказание медицинских услуг» как одной

а)

■ низкий уровень ■ средний уровень ■ высокий уровень

б)

■ низкий уровень ■ средний уровень ■ высокий уровень в)

Рис. 5. Структура интенсивности выраженности симптомов эмоционального выгорания по шкалам опросника К. Маслач у медицинских работников: а – психиатрического отделения; б – паллиативного отделения; в – частной медицинской организации

из отраслей «обслуживания населения». В силу этого возникающая эмоциональная дезориентация приводит к желанию медицинских работников исполнять свои обязанности в зависимости от собственного настроения и субъективного предпочтения.

С вышеизложенными проявлениями СЭВ оказывается тесно связанной и «эмоциональная отстраненность» личности, которая почти полностью исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности, и, как следствие, у медицинских работников отсутствует эмоциональный отклик как на позитивные, так и на отрицательные трудовые обстоятельства. Последнее часто проявляется как приобретенная за годы обслуживания людей эмоциональная защита, в том числе в виде специфических защитных психологических паттернов (например, так называемый «медицинский цинизм»). При этом человек в обычной жизни продолжает ярко воспринимать и реагировать на происходящие события. В целом следует считать, что реагирование без чувств и эмоций является наиболее ярким симптомом «выгорания», свидетельствующим о профессиональной деформации личности и наносящим ущерб субъекту профессионального общения.

«Деперсонализация» как наиболее приближенный к психопатологической феноменологии симптом проявляется прежде всего в деформации отношений с другими людьми: в одних случаях это может быть повышение зависимости от окружающих (особенно – представителей субъективно референтных групп), в других – усиление негативизма, истинная циничность установок и чувств по отношению к реципиентам общения.

Симптоматика редукции профессиональных достижений может проявляться либо в тенденции негативно оценивать себя, занижать свои профессиональные достижения и успехи, в негативизме по отношению к служебным достоинствам и возможностям, либо в преуменьшении собственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к другим. В любом случае наличие такой симптоматики создает основания для ограничений в профессиональной деятельности, вплоть до административных.

Выводы

Таким образом, результаты исследования показывают, что профессиональная медицинская деятельность может способствовать раз- витию СЭВ, проявления которой могут иметь некоторые ситуативно-обусловленные особенности. Следствием «эмоционального выгорания» может являться хроническая усталость, напряжение, а также физическое и эмоциональное истощение личности медицинского работника.

Анализ взаимосвязанности симптомов СЭВ показал, что наибольшее число таких взаимосвязей наблюдается в клиникопсихологической картине фаз резистенции и истощения. Следовательно, фаза напряжения способна регрессировать и может легко поддаваться профилактической и коррекционной работе. Клинико-психологическое содержание фаз резистенции и истощения представляет собой тесно связанные симптомы и проявления, нивелирование которых может составить значительную сложность. С другой стороны, такого рода данные подтверждают выявленный на этапе первичной обработки факт возможности одномоментного формирования фаз резистенции и истощения, минуя развитие фазы напряжения. Возможно, что появляющиеся симптомы напряжения в профессиональной деятельности сотрудники зачастую игнорируют, стараются не замечать, списывают на «трудный день» или ситуативную усталость. Игнорирование первичных признаков приводит к тому, что симптомы напряжения накапливаются, усиливаются и вынуждают человека мобилизовать все свои ресурсы на выработку наиболее адекватных способов поведения и сопротивления развивающемуся СЭВ. В результате у медицинских работников в картине СЭВ развивается сразу стадия рези-стенции, а в некоторых случаях – и истощения.

Список литературы Особенности синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников государственных и частных медицинских учреждений

- Балахонов, А.В. Эмоциональное выгорание у медицинских работников как предпосылка астенизации и психосоматической патологии / А.В. Балахонов, В.Г. Белов, Е.Д. Пятибрат, А.О. Пятибрат // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2009. - Сер. 11, вып. 3. - С. 57-71.

- Бойко, В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В.В. Бойко. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. - 472 с.

- Водопьянова, Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 440 с.

- Столяренко, Л.Д. Основы психологии: практикум / ред.-сост. Л.Д. Столяренко. - Ростов-н/Д.: Изд-во «Феникс», 2004. - 704 с.

- Чутко, Л.С. Синдром эмоционального выгорания. Клинические и психологические аспекты / Л.С. Чутко, Н.В. Козина. - 2-е изд. - М.: МЕДпреcс-информ, 2014. - 256 с.

- Орел, В.Е. Исследование феномена психического выгорания в отечественной и зарубежной психологии / В.Е. Орел // Проблемы общей и организационной психологии. - Ярославль, 2001. - С. 76-97.

- Миков, Д.Р. Особенности синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников многопрофильного стационара / Д.Р. Миков, А.М. Кулеш, С.В. Муравьев и др. // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. - 2018. - Вып. 1. - С. 88-97. DOI: 10.17072/2078-7898/2018-1-88-97