Особенности сочетанной патологии позвоночника и таза у детей, проживающих в условиях воздействия вредных факторов алюминиевого производства

Автор: Негреева М.Б., Копылов В.С., Ульянов В.С.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 3 (15), 2016 года.

Бесплатный доступ

Выполнены ортопедические и рентгенологические исследования детей разного возраста с сочетанными заболеваниями позвоночника и таза, проживающих в условиях непрерывного воздействия вредных выбросов алюминиевого производства в атмосферу промышленного центра Иркутской области. Приоритетным фактором внешнесредового риска для здоровья являются фтористые соединения. Установлено, что в структуре сочетанной патологии первое место занимает асимметрия таза, второе - сколиоз, третье - асептический некроз головок бедренных костей. По результатам оценки возрастной структуры сочетанной патологии сделан вывод, что при равном проявлении сколиоза, Spina bifida, ретроспондилолистеза, асимметрии таза у детей 11-15 лет преобладает асептический некроз, а в группе 16-21-летних - проявляется коксартроз. Статистически доказана сильная достоверная зависимость асептического некроза от возраста и пола детей: критерий хи-квадрат Пирсона при p

Экология, вредные производственные факторы алюминиевого производства, сочетанная патология позвоночника и таза, асептический некроз головок бедренных костей, дети, возраст, пол

Короткий адрес: https://sciup.org/14237957

IDR: 14237957 | УДК: 616.711-053.2:

Текст научной статьи Особенности сочетанной патологии позвоночника и таза у детей, проживающих в условиях воздействия вредных факторов алюминиевого производства

При производстве первичного алюминия в России одной из основных проблем является загрязнение атмосферного воздуха, обусловленное главным образом использованием технологии самообжигающих анодов, а также условием рассеивания примесей в атмосфере [16]. ОАО «ИркАЗ-СУАЛ» (Иркутский алюминиевый завод), расположенный в промышленной зоне г. Шелехова, на юго-восточной окраине, специализируется на выпуске алюминия-сырца. Основными производственными подразделе- ниями являются электролизный цех, отделение производства фторсолей и цех анодной массы. Процесс электролиза алюминия сопровождается выделением загрязняющих веществ: фтористого водорода, фторидов, пыли, диоксида серы, оксида углерода, смолистых веществ и бенз(а)пирена. Санитарно-защитная зона предприятия составляет 1700 м.

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», приведенным в диссертационном исследовании Т.И. Шали-

ной, среди вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух г. Шелехова: бенз(а)пирен (ПДК сс – 1⋅10–6, среднегодовые концентрации, мг/м3 – 4,2⋅10–6), взвешенные вещества (ПДК сс . – 0,15, среднегодовые концентрации, мг/м3, 0,124), углерода оксид (ПДК сс – 3,0, среднегодовые концентрации, мг/м3 – 1,78), формальдегид (ПДК сс – 0,003, среднегодовые концентрации, мг/м3 – 0,007), фтористые газообразные соединения (ПДК сс – 0,005, среднегодовые концентрации, мг/м3 – 0,004), фториды плохо растворимые (ПДКсс – 0,03, среднегодовые концентрации, мг/м3 – 0,12) [21]. При этом отмечено, что в 2000-х гг. максимальные разовые концентрации фтористого водорода превышали уровни ПДК в 6–8 раз, а максимально разовые концентрации фторидов неорганических были выше ПДК в 1,6–2,0 раза. В то же время среднегодовые концентрации газообразного фтора в 2001–2004 гг. превышали уровни ПДК сс в 6,2–4,8 раза, а в 2005–2007 гг. регистрировался уровень превышения ПДКсс в 2,4–1,4 раза. Автором рассчитан коэффициент потенцирования для фторсодержащих веществ, составляющий 3,6, что превышает допустимый уровень в 4,5 раза.

Исследование Н.В. Сириной [16], включающее моделирование рассеяния загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от Иркутского алюминиевого завода, доказало следующее: на территории промышленной площадки и за ее пределами в течение года превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ колеблются от 25 до 744 ч в месяц. Радиус действия повышенных концентраций всех специфических веществ, выбрасываемых электролизными цехами завода, выходит за пределы санитарно-защитной зоны. Для бенз(а)пирена он составляет 15 км, для фтористого водорода 7 км, твердых фторидов – 2,5 км и смолистых веществ – 1,5 км. Также определено, что наиболее неблагоприятное действие выбросы алюминиевой промышленности оказывают на расстоянии 0,5–1,5 км от завода, твердые частицы с содержанием фтора оседают на расстоянии до 5 км, а газообразные соединения обнаруживаются и в 30 км от промышленного объекта [5]. В распределении загрязняющих веществ определена вытянутость вектора в направлении «юго-восток – северо-запад», что совпадает в преобладающими направлениями ветров [16]. В зону влияния алюминиевого завода попадают жилые массивы города, сельскохозяйственные угодья, поверхностные воды и дачные поселки, создают- ся предпосылки для негативных изменений в природе и здоровье населения.

Вместе с этим в литературе уже доказана взаимосвязь между заболеваемостью населения и техногенным воздействием на атмосферу [1, 9, 12, 13, 20]. Выявлено, что воздействие вредных производственных факторов алюминиевого производства повышает риск возникновения заболеваний опорно-двигательной системы у детей и взрослых [6, 22]. В работе С.А. Сю-рина [18] показано, что несмотря на постоянно проводимое совершенствование технологий производства, в структуре нарушений здоровья работников алюминиевых предприятий Европейского Севера России наибольший удельный вес имеет патология костно-мышечной системы дис-трофически-дегенеративного характера (29,8 %), а наиболее часто диагностируемым заболеванием является деформирующий остеоартроз (8,6 %). В подтверждение высоких рисков развития патологии за период с 1992 по 2003 г. в г. Шелехове и Шелеховском районе Иркутской области отмечалась тенденция к увеличению заболеваемости по болезням костно-мышечной системы по всем возрастным группам населения: у детей – в 7, подростков – в 6 и взрослых – в 5 раз [16]. В 2007 г. по сравнению с 90-ми гг. XX в. произошло увеличение уровней заболеваемости костно-мышечной системы у детей в 5,6 раза, подростков – в 12 раз, болезней органов дыхания у детей в 2 раза, у подростков – в 7,7 раза [21].

В ходе исследований морфогенеза костей в условиях воздействия соединений фтора у детей и подростков г. Шелехова разработана концепция токсического действия фтора на морфогенез костей в эмбриональном и постэмбриональном периодах онтогенеза человека, согласно которой соединения фтора способны проникать через плаценту в организм плода и модифицировать пластические процессы в формирующихся костях, что ведет к стимуляции процессов резорбции и замедлению синтетических и пролиферативных процессов, а в постэмбриональный период – к неравномерному и диспропорциональному росту костей, создавая основу для развития костной патологии [21]. Авторами доказано, что нарушения остеогенеза проявляются в ухудшении кровоснабжения, подавлении размножения клеток пластинки роста, активации остеорезорбции, ослаблении остеогенеза, что приводит к формированию диспла-стических изменений в костях, выявляемых у 76 % подростков.

Вместе с этим в ряду болезней костно-мышечной системы клинические проявления заболеваний позвоночника и таза как самостоятельных нозологических форм достаточно хорошо изучены [4, 10, 19, 24]. С другой стороны, исследователи все чаще сталкиваются с сочетанной ортопедической патологией [2, 17]. Так, в соответствии с авторской методикой, дающей возможность многофакторного анализа сочетанных нарушений опорно-двигательной системы, проведены ортопедические исследования у 801 ребенка и подростка промышленного города [7]. Выявлено, что у большинства из них – 389 (55,4 %) – имеется сочетанная патология (две нозологические формы и более). В подтверждение причинно-следственных взаимоотношений сочетанных деформаций позвоночника и таза отмечена целесообразность изучения их возрастной динамики [11, 26]. Несмотря на известные достижения, вопросы сочетанной детской ортопедической патологии во взаимосвязи с воздействием вредных техногенных факторов изучены недостаточно и поэтому не теряют своей актуальности.

Цель исследования – выявление особенностей сочетанной ортопедической патологии у детей и подростков, проживающих в условиях техногенного воздействия факторов алюминиевого производства.

Материалы и методы. Выполнено обследование 51 пациента с сочетанными заболеваниями позвоночника и таза в возрасте от 8 лет до 21 года, проживающих в промышленном центре Иркутской области и вокруг него. Среди обследуемых 31 девочка/девушка, 20 – мальчи-ков/юношей. Придерживаясь возрастной периодизации, дети были разделены на три группы [3]. В I группу вошли 10 детей: 5 девочек и 5 мальчиков младшего школьного возраста (8–10 лет); II – включала 20 подростков: 13 девочек и 7 мальчиков 11–15 лет; III – составили 13 девушек и 8 юношей (21 обследуемый) в возрасте 16–21 года. В приближенности к промышленному объекту до 5 км проживали 28 детей и подростков, от 5 км и более – 23 обследуемых.

При ортопедическом осмотре применена методика обследования с учетом экологических факторов и карта многофакторного анализа [8]. Для уточнения диагноза осуществлены рентгенологические исследования грудного и поясничного отделов позвоночника и таза. Использовалась клиническая классификация, в частности, пространственных нарушений ориентации костей таза. Степень искривления позвоночника оценивалась по величине угла Кобба.

В статистическом исследовании для анализа связи двух совокупностей и выявления зависимости результативного признака от различных факторов (возраст, пол, близость к промышленному объекту) был использован критерий хи-квадрат Пирсона. Данный метод показывает хорошие результаты для выявления зависимости чистоты исходов (заболевания) от факторов риска. Определяемые показатели факторов риска измерены преимущественно в номинальной шкале. В случае с возрастом использовались две группы – мужского и женского пола. В случае с приближенностью к промышленному объекту применялась номинальная шкала из двух квантилей: «до 5 км» и «свыше 5 км». При анализе зависимости заболеваний от возраста также была использована номинальная шкала; все пациенты были разделены на три квантиля: «8–10 лет», «11–15 лет», «16–21 год». Поскольку в имеющейся выборке некоторые значения по количеству пациентов были меньше 10, то применялась поправка Йейтса. Для анализа связи между промышленным объектом, местожительством детей и заболеваемостью аваскулярным некрозом головок бедренных костей (АНГБК) использовалась гипотеза о факторе риска при приближенности до 5 км. Коэффициент опасности воздействия химических веществ при ингаляционном поступлении рассчитан в соответствие с [14].

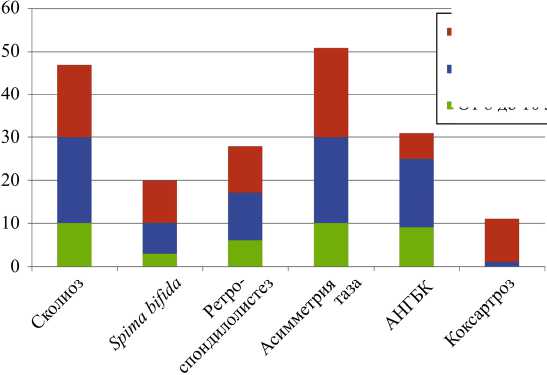

Результаты и их обсуждение. На момент обследования 42 ребенка не предъявляли жалоб, а 9 пациентов старшего возраста отмечали небольшие периодические боли в области поясницы и тазобедренных суставов. Нозологические формы патологии позвоночника и таза в зависимости от возраста детей представлены в табл. 1, а также в виде сводной гистограммы на рис. 1.

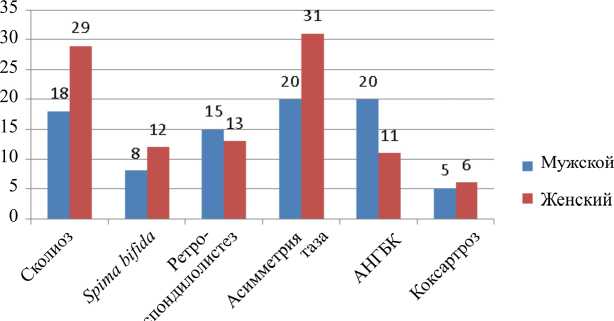

Распределение сочетанной ортопедической патологии по полу приведено на рис. 2.

Нозологические формы патологии и тяжесть их проявления по мере приближенности места жительства детей к промышленному объекту приведены в табл. 2.

Степень тяжести проявлений сочетанной патологии позвоночника и таза в зависимости от возраста показана в табл. 3–5. В I группе сколиоз грудного и грудопоясничного отделов позвоночника 1-й степени тяжести отмечен у 55 % (табл. 3). У 36 % имел место грудной кифосколиоз, грудной и грудопоясничный сколиоз 2-й степени. У каждого третьего ребенка (у 6 из 21) был диагностирован лестничный (полисегментарный) ретроспондилолистез

Таблица 1

|

Группа |

Возраст, лет |

Количество детей |

Форма ортопедической патологии, доля (%) |

|||||

|

сколиоз |

Spina bifida |

ретроспондилолистез |

асимметрия таза |

АНГБК |

коксартроз |

|||

|

I |

8–10 |

10 |

100,0 |

30,0 |

60,0 |

100,0 |

90,0 |

0,0 |

|

II |

11–15 |

20 |

100,0 |

35,0 |

55,0 |

100,0 |

80,0 |

5,0 |

|

III |

16–21 |

21 |

81,0 |

47,6 |

52,4 |

100,0 |

28,6 |

47,6 |

|

Итого |

51 |

92,2 |

92,2 |

39,2 |

54,9 |

100,0 |

60,8 |

|

Возрастная структура сочетанной патологии позвоночника и таза

■ От 16 до 21 года

■ От 11 до 15 лет

■ От 8 до 10 лет

Рис. 1. Сводная гистограмма распределения пациентов по возрасту

Рис. 2. Распределение пациентов по полу

Таблица 2

Удельный вес форм ортопедической патологии и степень тяжести их проявления в зависимости от приближенности мест проживаний обследованных к промышленному объекту

|

Приближенность места жительства к промышленному объекту, км |

Кол-во детей |

Доля форм ортопедической патологии и степень тяжести, % |

||||||||

|

сколиоз |

асимметрия таза |

АНГБК |

коксартроз |

|||||||

|

1-й ст. |

2-й ст. |

1-й ст. |

2-й ст. |

3-й ст. |

1-й, 1-2-й ст. |

3-й ст. |

1-2-й ст. |

3-й ст. |

||

|

До 5 |

28 |

35,0 |

60,0 |

35,0 |

45,0 |

60,0 |

40,0 |

15,0 |

0,0 |

35,0 |

|

От 5 и более |

23 |

53,8 |

69,2 |

69,2 |

38,5 |

38,5 |

38,5 |

46,2 |

15,4 |

53,8 |

Таблица 3

Таблица 5

Степень выраженности проявлений сочетанной патологии позвоночника и таза у детей в возрасте 8–10 лет (I группа, n = 11)

Степень тяжести сочетанной патологии позвоночника и таза у девушек и юношей в возрасте 16–21 года (III группа, n = 21)

|

Форма ортопедической патологии |

Доля патологии разной степени тяжести (%) |

||

|

1-я ст. |

2-я ст. |

3-я ст. |

|

|

Сколиоз |

54,5 |

36,4 |

0,0 |

|

Асимметрия таза |

18,2 |

36,4 |

36,4 |

|

АНГБК |

27,3 |

54,5 |

0,0 |

|

Коксартроз |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Итого |

100,0 |

90,9 |

36,4 |

|

Форма ортопедической патологии |

Доля патологии разной степени тяжести (%) |

||

|

1-я ст. |

2-я ст. |

3-я ст. |

|

|

Сколиоз |

61,9 |

19,0 |

0,0 |

|

Асимметрия таза |

57,1 |

19,0 |

23,8 |

|

АНГБК |

14,3 |

14,3 |

0,0 |

|

Коксартроз |

38,1 |

9,5 |

0,0 |

позвонков L II –S I , L III –S I и ретроспондилолистез позвонка L V –S I .

Во II группе грудной и грудопоясничный сколиоз 1-й степени тяжести отмечен у 70 % подростков (табл. 4). У 30 % имел место грудной кифосколиоз, грудной и грудопоясничный сколиоз 2-й степени (5, 5 и 20 % соответственно). Наряду с этим у 55 подростков выявлен лестничный ретроспондилолистез позвонков L IV –S I , L II –L V , L IV –S I , L III –S I , L I –S I , L I –L V , L IV –S I .

Таблица 4

Степень тяжести сочетанной патологии позвоночника и таза у подростков в возрасте 11–15 лет (II группа, n = 20)

|

Форма ортопедической патологии |

Доля патологии разной степени тяжести (%) |

||

|

1-я ст. |

2-я ст. |

3-я ст. |

|

|

Сколиоз |

70,0 |

30,0 |

0,0 |

|

Асимметрия таза |

35,0 |

35,0 |

30,0 |

|

АНГБК |

50,0 |

30,0 |

0,0 |

|

Коксартроз |

5,0 |

0,0 |

0,0 |

Анализ результатов исследования показал, что в структуре сочетанной патологии позвоночника и таза первое место занимает асимметрия таза, второе – сколиоз, третье – АНГБК. Асимметрия таза выявлена у всех обследуемых, что соотносится с данными литературы [15]. Превалирование асимметрии таза над количеством случаев дистрофических изменений в головках бедер свидетельствует о ее формирующей роли в развитии последующих деформаций тазобедренных суставов [8]. Оценивая возрастную структуру сочетанной патологии II и III групп обследуемых, можно заключить, что при равном проявлении сколиоза, Spina bifida , ретроспондилолистеза, асимметрии таза у детей 11–15 лет преобладает АНГБК, а в группе 16–21-летних – удельный вес АНГБК снижается и проявляется кок-сартроз. Основные статистически значимые результаты представлены в табл. 6.

Таблица 6

В III группе грудной и грудопоясничный сколиоз 1-й степени тяжести отмечен у 62 % пациентов (табл. 5). У 4 обследуемых имел место грудной кифосколиоз, грудной и грудопоясничный сколиоз 2-й степени. При этом у 19 % выявлен лестничный ретроспондилолистез позвонков L III –S I , L I –S I, Th XII –S I и ретроспондилолистез позвонка L V –S I . У 48 % юношей и девушек диагностирован диспластиче-ский коксартроз, двусторонний, 1–2-й степени тяжести – у 28,5 % обследуемых, односторонний, 1-й и 3-й степени тяжести – по 9,5 % соответственно.

Полученные показатели вошли в базу данных «Особенности сочетанной ортопедической патологии и оценка вероятности ее развития у детей и подростков, проживающих в промышленном городе Иркутской области» [25].

Критерии и результаты статистического анализа связи результативного и факторных признаков заболевания

|

Результативный и факторные признаки заболевания |

Критерии статистического анализа |

Статистическая значимость связи |

||

|

число степеней свободы |

значение критерия χ 2 |

критическое значение χ 2 |

||

|

АНГБК и возраст |

2 |

15,821 |

9,21 при p <0,01 |

Значима при р <0,01 |

|

АНГБК и пол |

1 |

21,228 |

6,635 при p <0,01 |

Значима при р <0,01 |

|

АНГБК и промышленный объект* |

1 |

5,264 |

3,841 при p <0,05 |

Значима при р <0,05 |

В результате статистического анализа имеющейся выборки выявлена сильная зависимость заболеваемости АНГБК от принадлежности к возрастной группе, пола обследуемых и близости места жительства к промышленно-

му объекту. В радиусе проживания детей от промышленного объекта 5 км удельный вес АНГБК наибольший (21 случай из 31), по мере удаленности от промышленного объекта он снижается, что согласуется с данными литературы [5, 8]. В свою очередь АНГБК выявлен у всех обследуемых мальчиков, а у девочек только в 35,5 % случаев. В то же время преобладают I и II степени выраженности клиникорентгенологических нарушений сочетанной патологии позвоночника и таза: 77 и 43 случая соответственно над нарушениями III степени тяжести (15 случаев).

В ходе анализа, используя показатели референтных концентраций для хронического ингаляционного воздействия [3] и среднегодовых концентраций веществ [21], определены коэффициенты опасности ( HQ i ), среди которых HQ i = 4,2 для бенз(а)пирена, HQ i = 9,2 для фторидов плохо растворимых, HQ i = 2,3 для формальдегида, HQ i = 1,65 для взвешенных веществ. Выделенные коэффициенты опасности обусловливают риски развития организма и заболеваний, в частности, органов дыхания и опорно-двигательной системы. Сопоставляя результаты исследований и коэффициенты опасности, можно предположить, что хроническое

ингаляционное действие вредных веществ, в частности фтористых соединений, обусловливает риск развития патологии опорно-двигательной системы.

Выводы. Подтверждено, что длительное проживание в условиях загрязнения атмосферы вредными выбросами алюминиевого производства, включающими фторсодержащие примеси, приводит к развитию сочетанной патологии позвоночника и таза у детей и подростков. Установлены клинические, возрастные, половые и экологические особенности сочетанной ортопедической патологии. Статистически доказана взаимосвязь отдельных факторных и результативных признаков заболевания. В то же время определена необходимость дальнейшего поиска других значимых доказательств взаимосвязи химических факторов риска и развития заболеваний опорно-двигательной системы. Исходя из этого рекомендована необходимость дополнительных исследований, ранней диагностики и диспансерного наблюдения детей, проживающих на экологически неблагоприятных территориях, позволяющих объективно оценить сочетанную ортопедическую патологию, в том числе в пре-морбидном периоде ее развития.

Список литературы Особенности сочетанной патологии позвоночника и таза у детей, проживающих в условиях воздействия вредных факторов алюминиевого производства

- Антонов К.Л., Вараксин А.Н., Чуканов В.Н. Влияние выбросов на здоровье детей промышленного центра//Экологические системы и приборы. -2005. -№ 7. -С. 27-32.

- Биомеханические аспекты исследований дегенеративно-дистрофических заболеваний поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов (обзор литературы)/М.Б. Негреева, С.Н. Ларионов, В.А. Сороковиков, В.А. Шендеров//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. -2013. -Т. 93, № 5. -С. 187-191.

- Возрастная периодизация . -URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Возрастная периодизация (дата обращения: 31.07.2015).

- Генетические маркеры идиопатического и врожденного сколиозов и диагноз предрасположенности к заболеванию: обзор литературы/С.Б. Кузнецов, М.Б. Михайловский, М.А. Садовой, А.В. Корель, Е.В. Мамонова//Хирургия позвоночника. -2015. -Т. 12, № 1. -С. 27-35.

- Донских И.В. Влияние фтора и его соединений на здоровье населения (обзор данных литературы)//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. -2013. -Т. 91, № 3-2. -С. 179-185.

- Калинина О.Л. Оценка состояния здоровья работающих при воздействии фторсодержащих соединений в современном производстве алюминия: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.04. -Иркутск, 2013. -21 с.

- Копылов В.С., Кувина В.Н. Ортопедическая патология у детей и подростков в городе с крупным промышленным производством//Здоровье. Медицинская экология. Наука. -2014. -Т. 56, № 2. -С. 108-109.

- Кувина В.Н., Кувин С.С. Экогенная ортопедическая патология. -Новосибирск: Наука; Иркутск: НЦ РВХ СО РАМН, 2013. -260 с.

- Макоско А.А., Матешева А.В. О тенденциях распространенности экологически обусловленных заболеваний вследствие техногенного загрязнения атмосферы//Инновации. -2012. -№ 10 (168). -C. 98-105.

- Негреева М.Б., Сороковиков В.А. Комплексный подход к лечению больных остеоартрозом//Материалы III Съезда травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа/под общей ред. д-ра мед. наук В.А. Пелеганчука, д-ра мед. наук профессора М.А. Садового; отв. редактор чл. СП РФ В.В. Шалыгин. -2014. -С. 233-238.

- Орел А.М. Возрастные аспекты эпидемиологии дегенеративно-дистрофических изменений межпозвонковых дисков по данным системного анализа рентгенограмм позвоночника//Медицинская визуализация. -2010. -№ 5. -С. 113-121.

- Особенности эндокринных нарушений у детей, проживающих в условиях высокого риска ингаляционного воздействия бензола, фенола и без(а)пирена/К.П. Лужецкий, О.Ю. Устинова, О.А. Маклакова, Л.Н Палагина//Анализ риска здоровью. -2014. -№ 2. -С. 97-103.

- Оценка многосредового риска -основа управления здоровьем населения в районах размещения алюминиевых производств/В.Б. Гурвич, С.В. Кузьмин, Э.Г. Плотко, К.П. Селянкина, Л.И. Привалова, М.В. Винокуров, В.В. Рыжов, С.А. Воронин, М.В. Винокурова//Материалы первой международной конференции сети Всемирной организации здравоохранения стран Восточной Европы по проблемам комплексного управления здоровьем работающих, 23-25 сентября 2003 г. -Уфа, 2003. -С. 207-210.

- Р 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду . -М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. -143 с. -URL: http://www.znaytovar.ru/gost/2/r_2110192004_ rukovodstvo_po_oc.htm/(дата обращения: 05.08.2016).

- Селиверстов П.В. Роль современных методов визуализации в диагностике заболеваний тазового пояса у детей//Сибирский медицинский журнал. -2006. -№ 9. -С. 90-93.

- Сирина Н.В. Оценка загрязнения атмосферного воздуха предприятиями алюминиевой промышлености Иркутской области: автореф. дис. … канд. мед. наук: 25.00.36. -Хабаровск, 2009. -21 с.

- Современные подходы к диагностике сочетанной дегенеративно-дистрофической патологии тазобедренного сустава и позвоночника/В.В. Хоминец, А.Л. Кудяшев, В.М. Шаповалов, Ф.В. Мироевский//Травматология и ортопедия России. -2014. -№ 4. -С. 16-25.

- Сюрин С.А. Состояние здоровья работников алюминиевой промышлености Европейского Севера России//Гигиена и санитария. -2015. -№ 1. -С. 68-72.

- Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю. Хирургическое лечение пороков развития позвоночника у детей. -СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2007. -104 с.

- Чубирко М.И., Пичужкина Н.М., Масайлова Л.А. Загрязнение атмосферного воздуха -фактор риска здоровья детского населения//Современная медицина: актуальные вопросы. -2014. -№ 31. -С. 78-82.

- Шалина Т.И. Загрязнение окружающей среды фтористыми соединениями алюминиевого производства и их влияние на морфогенез костей: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.07, 14.00.02. -Иркутск, 2009. -52 с.

- Шалина Т.И., Васильева Л.С. Анализ общей заболеваемости детей и подростков по классам болезней в промышленных городах//Сибирский медицинский журнал. -2009. -Т. 85, № 2. -С. 66-68.

- Шалина Т.И., Васильева Л.С. Влияние соединений фтора на морфогенез бедренных костей плодов человека//Сибирский медицинский журнал. -2009. -Т. 84, № 1. -С. 42-46.

- Chen F., Shen J.X., Qiu G.X. Features of pelvic parameters in adolescent idiopathic scoliosis and their relationships with spinal sagittal parameters//Zhonghua Yi Xue Za Zhi. -2013. -Vol. 93 (7). -Р. 487-90.

- Negreeva M.B., Seliverstov P.V. Development of a database of children and adolescents with concomitant orthopedic pathology for diagnostic decision support solutions and prognosis of the disease//II international congress of the countries the Shanghai cooperation organization «Traumatology, orthopedy and regenerative medicine of the third millennium. -Manchzhouli Citi (China), may, 26-29 th, 2016. -P. 100-102.

- Successful correction of sagittal imbalance can be calculated on the basis of pelvic incidence and age/P. Berjano, F. Langella, M.F. Ismael, M. Damilano, S. Scopetta, C. Lamartina//Eur. Spine. J. -2014. -Vol. 23, suppl. 6. -Р. 587-96.