Особенности социально-психологической адаптации подростков с задержкой психического развития

Автор: Миракян К.Ф., Кузнецова А.А., Кульчитцкий А.В.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 11, 2023 года.

Бесплатный доступ

До настоящего времени проблема изучения эмоционально-волевой сферы и поведения подростков с задержкой психического развития остается актуальной и носит не только фундаментальный характер, но больше прикладной в области коррекционной психологии и педагогики. Цель работы состоит в исследовании особенностей эмоционально-волевой сферы как фактора социально-психологической адаптации подростков с задержкой психического развития с возможностью дальнейшей разработки на основе выявленных закономерностей рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи. В результате установлено, что подростки с ЗПР характеризуются более высоким уровнем социально-психологической адаптации по сравнению с подростками с нормальным типом психического развития. При этом высокий уровень адаптации подростков с ЗПР детерминирован такими особенностями эмоционально-личностной сферы, как экстернальный локус контроля, низкая степень нервно-психической устойчивости и невысокая личностная тревожность. У подростков с нормальным типом психического развития при высоком уровне социально-психологической адаптации отмечаются интернальный локус контроля, высокие показатели уровня нервно-психической устойчивости, а также невысокая личностная тревожность.

Социально-психологическая адаптация, задержка психического развития, коррекционная психология, локус контроля, нервно-психическая устойчивость, тревожность

Короткий адрес: https://sciup.org/149144658

IDR: 149144658 | УДК: 159.922.8 | DOI: 10.24158/spp.2023.11.9

Текст научной статьи Особенности социально-психологической адаптации подростков с задержкой психического развития

Ежегодно в мире рождается большое количество детей, которые имеют нарушения в развитии. Дети с нарушением психологического развития являются одной из самых многочисленных групп с нарушениями развития и составляют 2,5 % от детской популяции.

Определяя важное место эмоционально-волевой сферы в жизнедеятельности человека, ученые считают, что в эмоциях проявляется субъективное отношение к окружающей действительности. Каждое центральное новообразование, возникая в ответ на потребность ребенка, включает и эмоциональный компонент. По утверждению Л.И. Божович (1995), понятие «воля» включает в структуру как сознательно поставленные цели, так и другие высшие психические функции, определенное сочетание которых дает возможность человеку управлять своим поведением.

До настоящего времени проблема изучения эмоционально-волевой сферы и поведения подростков с задержкой психического развития остается актуальной и носит не только фундаментальный характер, но в большей степени прикладной – в области коррекционной психологии и педагогики.

На проявление эмоций у подростка с задержкой психического развития большое влияние оказывают глубина и качественное своеобразие структуры дефекта (принадлежности к определенному клиническому варианту олигофрении) с одной стороны и социальная ситуация развития с другой. Формирование эмоционально-волевой сферы является одним из важнейших условий становления личности ребенка, опыт которого непрерывно обогащается.

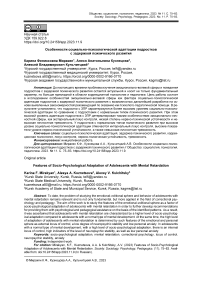

В результате библиометрического анализа по ключевым словам «задержка психического развития» на базе научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU за последнее десятилетие (2012–2022 гг.) выявлено более 5 400 научных публикаций. Это указывает на значительный исследовательский интерес к изучению различных аспектов феномена ЗПР (рисунок 1). Таким образом, полученные данные подтверждают актуальность изучения проблемы задержки психического развития.

^^— Количество публикаций

Рисунок 1 – Гистограмма распределения публикационной активности по проблеме изучения феномена задержка психического развития по системе российского индекса научного цитирования (РИНЦ) за период 2012–2020 гг.

Figure 1 – Histogram of the Distribution of Publication Activity on the Problem of Studying the Phenomenon of Mental Retardation According to the System of the Russian Science Citation Index (RSCI) for the Period 2012–2020

Осуществляя библиометрический анализ на базе научной электронной библиотеки eLI-BRARY.RU за последнее десятилетие (2012–2022 гг.) по ключевым словам «особенности эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития», мы выявили 62 научные публикации, а по запросу «особенности эмоционально-волевой сферы подростков с задержкой психического развития» – всего 13. Это указывает на значительный исследовательский интерес к изучению различных аспектов феномена задержки психического развития, однако не уделяется внимание отдельным проявлениям в структуре нарушения, в основном рассматривается период детства.

Содержание дефекта задержки психического развития затрагивает эмоционально-волевую сферу. У подростков с ЗПР наблюдаются более низкие показатели успешности адаптации, чем у подростков с нормальным психическим развитием (Винокурова, 2001).

Подростковый возраст характеризуется неопределенностью социального статуса подростка, которая в сочетании с недостаточно полным самопознанием является причиной естественной для этого возраста личностной нестабильности (Каменская и др., 2005). Это еще более усиливается наличием двух разнонаправленных тенденций: стремлением к независимости, обусловленным возрастными задачами развития, с одной стороны и стремлением к сохранению психологической зависимости от родителей, обеспечивающей ощущение безопасности, защищенности и уверенности, с другой (Макушина, 2002).

Возрастающая потребность в самостоятельности, включенности в различные виды активности, в том числе социальные, увеличении коммуникативных связей сочетается со значительным расширением сфер деятельности, направленностью на новые, более многообразные и содержательные, отношения со сверстниками и другими людьми. Следствием нарушений развития может выступать снижение эффективности саморегуляции индивида, неумение правильно организовать взаимодействие с окружающими, что может негативно влиять на социально-психологическую адаптацию подростков. Необходимо найти механизмы оптимизации социально-психологической адаптации через коррекцию эмоционально-волевых и личностных особенностей подростков, которые, в свою очередь, могут выступать критериальными предикатами уровня адаптации.

Таким образом, особенности эмоционально-личностной сферы подростков являются одним из ведущих факторов, влияющих на особенности социализации и социально-психологической адаптации. Это подтверждается в диссертационном исследовании Н.В. Костылевой, где личностные свойства рассматриваются в качестве факторов риска социальной дезадаптации подростков с ЗПР1.

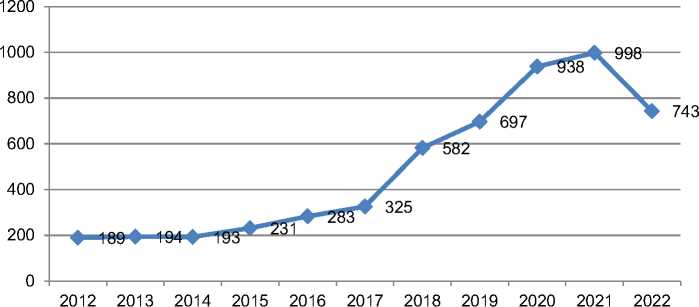

Осуществляя библиометрический анализ на базе научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU за последнее десятилетие (2012–2022 гг.) по запросу «особенности социально-психологической адаптации подростков с задержкой психического развития», мы выявили 80 научных публикаций, что указывает на недостаточное внимание к данное проблематике (рисунок 2).

—♦— Количество публикаций

Рисунок 2 – Гистограмма распределения публикационной активности по проблеме изучения феномена социально-психологической адаптации подростков с задержкой психического развития по системе РИНЦ за период 2012–2022 гг.

Figure 2 – Histogram of the Distribution of Publication Activity on the Problem of Studying the Phenomenon of Socio-Psychological Adaptation of Adolescents with Mental Retardation According to the RSCI System for the Period 2012–2022

Адаптацию можно рассматривать как приспособление внутренних изменений к изменениям внешним. К.К. Платонов выделяет три вида адаптации и дезадаптации, связанных между собой: физиологическую, психологическую и социально-психологическую (1986). Социально-психологическая адаптация – это адаптация личности к общению с новым социальным окружением, которая зависит от особенностей последнего. Но, как показали исследования О.С. Васильевой, в неменьшей, а иногда и в большей степени они зависят от коммуникативных способностей как совокупности свойств личности, обеспечивающей эффективность ее взаимодействия с другими личностями и психологическую совместимость в совместной деятельности (Васильева, Демченко, 2001).

Концептуально данное исследование основано на теории личности К.К. Платонова. Личность рассматривается как психическое явление. Личность как явление – это динамическая и функциональная структура личности. Следовательно, данная структура развивается во времени, может изменять удельный вес входящих компонентов при сохранении общей функции – изменять связи между компонентами (Платонов, 1986).

Имеется большой объем данных о регулирующих влияниях эмоций на познавательные процессы. Также регуляторная функция эмоций и их высокая действенность как факторов регуляции связаны со специфичностью их отражательной функции – с тем, что эмоция как процесс отражения есть отношение субъекта к отражаемому (Вартанов, Вартанова, 2005).

В многообразных проявлениях эмоциональной сферы личности различают три основных уровня. Первый – уровень органической аффективно-эмоциональной чувствительности. Следующий, более высокий, уровень эмоциональных проявлений составляют предметные чувства, которые обычно подразделяются на интеллектуальные, эстетические и моральные. К третьему уровню относятся более обобщенные чувства. Учитывая особенности личностного развития подростков с ЗПР, следует указать на преобладание первого уровня – органической аффективно-эмоциональной чувствительности. В значительно меньшей степени дифференцированы предметные чувства у подростков с ЗПР, нежели у подростков с нормальным типом психического развития.

При ЗПР личности в большей степени свойственны инертность, внушаемость, импульсивность. Для начала какого-либо действия им дополнительно требуется стимул извне, причем довольно сильный. Они легко внушаемы, подвержены влияниям окружающих. У данной категории подростков импульсы преобладают над интеллектуальными моментами взвешивания и обдумывания.

Описанные нами волевые процессы и эмоции укладываются в рамки третьей подструктуры в структуре личности К.К. Платонова (1986). Однако их можно рассмотреть в составляющих первой подструктуры и их взаимосвязи, в частности с мотивационными компонентами.

В силу эмоционально-волевой незрелости у подростков с ЗПР отмечается также недостаточность мотивационного компонента. Это отражается на организации и регуляции произвольной деятельности. При этом ослаблена и функция целеполагания и прогнозирования результатов. Нарушается адекватность соотношения между целями, средствами и последствиями действий. Личностно значимые мотивы не обладают достаточной побудительной силой.

С понятием самоконтроля тесно связано понятие локуса контроля, предложенное Дж. Ротте-ром. Локус контроля оказывает регулирующее влияние на многие аспекты поведения человека, следовательно – и на выбор индивидуальных стратегий совладающего поведения при формировании стратегий поведения в нестандартных условиях. Стремление сохранить самоуважение (в том числе психоэмоциональную стабильность) в условиях негативных оценок деятельности и поведения подростков со стороны окружающих может приводить к возникновению внешнего локуса контроля. Таким образом, формирование внешнего локуса контроля играет в данном случае роль защитного механизма, который, снимая ответственность с личности за неудачи, позволяет адаптироваться к постоянным внешним негативным оценкам и сохранить самоуважение (Быков, 2004).

Состояние социальной тревожности также оказывает существенное влияние на формирование эмоционального опыта личности. В переживаниях подростков выраженными оказываются чувства собственной зависимости и вины и невыраженным – чувство защищенности (Прихожан, 2000).

При задержанном типе психического развития отмечается психическая неустойчивость, затрагивающая все личностные образования (Елисеева, Ледовских, 2020). Это в значительной степени облегчает трансформацию психических состояний, особенно неустойчивых, в устойчивые личностные образования – свойства, черты.

От психологических особенностей личности, определяющих возможность адекватной регуляции функционального состояния организма в разнообразных условиях жизни и деятельности, во многом зависят адаптационные возможности индивида. Социально-адаптирующая направленность образовательного процесса позволяет преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», сформировать различные структуры социальной компетентности у учащихся. Однако исследования в классах коррекционно-развивающего обучения показывают, что часть подростков имеют трудности социально-психологической адаптации.

Цель работы состоит в изучении особенностей эмоционально-волевой сферы как фактора социально-психологической адаптации подростков с задержкой психического развития, с возможностью дальнейшей разработки на основе выявленных закономерностей рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи.

Организация и методы исследования . Общий объем выборки испытуемых составил 50 человек. Экспериментальная группа представлена подростками с задержкой психического развития в заключениях ПМПК, обучающимися в классах коррекционно-развивающего обучения (25

человек). В контрольную группу вошли подростки с нормальным типом психического развития (25 человек). Исследование реализовано на основе информированного согласия.

Эмпирические методы исследования: наблюдение, клиническая беседа, тестирование, анкетирование, архивный метод; в группу психодиагностических методов вошли: методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд (Psychotherapy and personality change…, 1954); методика определения нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз» Ю.А. Баранова (1988); методика определения локуса контроля Дж. Рот-тера (Rotter, 1954); методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (Ханин, 1976); методы сравнительной статистики: непараметрический критерий Манна – Уитни (U).

Результаты исследования . Учитывая особенности подросткового возраста, мы выделяем следующие параметры эмоционально-личностной сферы, влияющие на уровень социально-психологической адаптации: нервно-психическую устойчивость, личностную тревожность и локус контроля.

При оценке уровня нервно-психической устойчивости среди подростков с задержкой психического развития высокий уровень выявлен у 5 человек, что составило 20 % опрошенных, у 20 подростков низкий уровень – 80 %. В группе с нормой психического развития у 13 человек определен высокий уровень, или 52 %, у 12 – низкий, т. е. 48 %. Показатели средних значений представлены на диаграмме (рисунок 3). Группа подростков с задержкой психического развития входит в зону средних значений с тенденцией к низким, а группа с нормой развития – в зону высоких значений с тенденцией к среднему уровню (U эмп = 272,5*; U кр = 1 010).

Уровень нервно-психической устойчивости

-

■ Подростки с ЗПР

-

■ Подростки с нормой развития

0 10 20 30 40

Рисунок 3 – Средние значения показателя нервно-психической устойчивости подростков с задержкой психического развития и нормой развития

Figure 3 – Mean Values of the Index of Neuropsychiatric Resilience of Adolescents with Mental Retardation and Developmental Norms

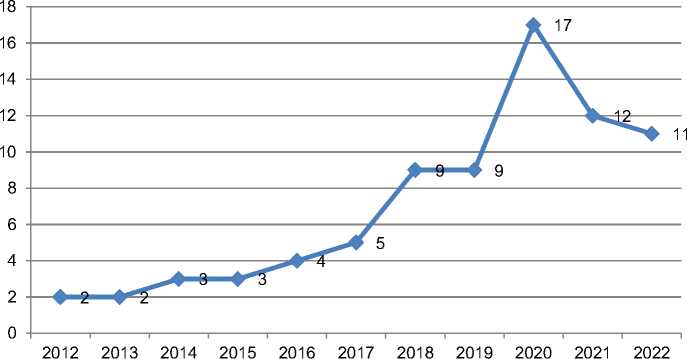

Экстернальный локус контроля выявлен у 18 подростков с ЗПР, что составило 72 %, а также у 9 респондентов с нормой психического развития – 36 %. Ответственность за свою деятельность они приписывают исключительно внешним условиям. Соответственно, 7 подростков с ЗПР и 16 – с нормой развития имеют интернальный локус контроля. Средние значения представлены на гистограмме (рисунок 4).

■ Подростки с ЗПР

■ Подростки с нормой развития

Рисунок 4 – Средние значения показателя локуса контроля подростков с задержкой психического развития и нормой развития

Figure 4 – Mean Values of the Locus of Control Indicator of Adolescents with Mental Retardation and Developmental Norms

У подростков с задержкой психического развития преобладает экстернальный локус контроля, что проявляется в неуверенности, неуравновешенности, тревожности, подозрительности, конформности и агрессивности. Внешний локус контроля, по существу, означает снятие с себя ответственности за все происходящее; ответственность возлагается на окружающих людей, случай, обстоятельства. Уровень интернальности у подростков с нормальным типом психического развития значимо выше, чем у подростков с ЗПР (U эмп = 168*; U кр = 1 010).

Последним элементом в эмоционально-волевой сфере нами определен уровень личностной тревожности. В результате у 9 подростков с ЗПР выявлен высокий уровень личностной тревожности, что составляет 36 %, а также у 12 респондентов с нормой психического развития, или 48 % опрошенных. Соответственно, в группе подростков с ЗПР с низким уровнем – 16 человек, в группе с нормой развития – 13. Средние значения представлены на гистограмме (рисунок 5).

■ Подростки с нормой психического развития

■ Подростки с ЗПР

31 32 33 34 35 36 37 38 39

Рисунок 5 – Средние значения показателя личностной тревожности подростков с задержкой психического развития и нормой развития

Figure 5 – Mean Values of Personality Anxiety Index of Adolescents with Mental Retardation and Developmental Norms

Уровень личностной тревожности в группе подростков с ЗПР значимо ниже, чем в группе участников исследования с нормальным типом психического развития (U эмп = 192*; U кр = 1 010). Высокий уровень личностной тревожности свидетельствует о наличии у человека неблагоприятного, отрицательного эмоционального опыта. Этот опыт влияет на все воспринимаемое окружение, окрашивая его негативно. Будущее также имеет отрицательную окраску и влияние на социально-психологическую адаптацию.

На втором этапе нами был измерен уровень социально-психологической адаптации в группе подростков с задержкой и нормой психического развития. Согласно подходу К. Роджерса и Р. Даймонд (Psychotherapy and personality change…, 1954), социально-психологическая адаптация включает в себя следующие параметры: адаптивность, принятие себя, принятие других, эмоциональный комфорт, внутренний контроль и доминирование. С учетом особенностей подросткового возраста в качестве индикаторов социально-психологической адаптации выступают психические состояния.

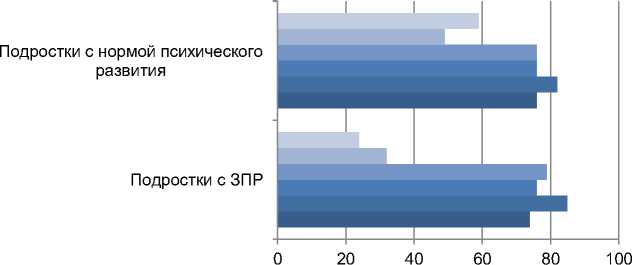

Показатели уровня социально-психологической адаптации в группе подростков с ЗПР значительно выше, чем у подростков с нормальным типом психического развития. Средние значения по структурным компонентам представлены на гистограмме (рисунок 6).

Доминирование

Внутренний контроль

Эмоциональный комфорт

■ Принятие других

■ Принятие себя

■ Адаптивность

Рисунок 6 - Средние значения показателей социально-психологической адаптации подростков с задержкой психического развития и нормой развития

Figure 6 – Mean Values of Indicators of Socio-Psychological Adaptation of Adolescents with Mental Retardation and Developmental Norms

Оценка значимости различий показателей уровня социально-психологической адаптации в группах испытуемых осуществлялась с использованием U-критерия Манна – Уитни. Адаптивность: U эмп = 928*, α = 0,05; принятие себя: U эмп = 1129,5, α = 0,05; принятие других: U эмп = 738*, α = 0,05; эмоциональный комфорт: U эмп = 1207,5, α = 0,05; внутренний контроль: U эмп = 168*, α = 0,05; доминирование: U эмп = 147*, α = 0,05.

Выводы . Полученные результаты не вступают в противоречие с данными диссертационного исследования Н.В. Костылевой. Подростки с ЗПР находятся в неблагоприятных социальносемейных условиях, усваивают негативный социальный опыт, чем Н.В. Костылева и объясняет дезадаптацию этой категории подростков. Кроме того, они характеризуются высокими ресурсами адаптивных свойств, что и обеспечивает высокий уровень их социально-психологической адаптации. При взаимодействии с социальным окружением (сверстниками, семьей) подростки с ЗПР транслируют усвоенный преимущественно негативный социальный опыт1.

Задержка психического развития рассматривается как нормативное психическое развитие, но отстающее по темпу и протекающее в определенных патогенных условиях. Исходя из данного положения, необходимо отметить следующее.

Поскольку ЗПР является специфическим типом развития, то и общение, будучи ведущей деятельностью представителей подросткового возраста, имеет ряд специфических особенностей. Таким образом, социально-психологическая адаптация, рассматриваемая К.К. Платоновым (1986) как адаптация личности к общению с новым социальным окружением, по-иному протекает у подростков с ЗПР, нежели у подростков с нормальным типом психического развития. Исходя из того что при задержанном типе психического развития нарушения затрагивают преимущественно эмоционально-волевую сферу, особенности именно данной сферы определяют специфику адаптационных процессов, выступая в качестве детерминационной основы социально-психологической адаптации.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что подростки с ЗПР характеризуются более высокими показателями уровня социально-психологической адаптации по сравнению с подростками с нормальным типом психического развития. При этом высокая степень адаптации подростков с ЗПР детерминирована такими особенностями эмоционально-личностной сферы, как экстернальный локус контроля, низкий уровень нервно-психической устойчивости и невысокая личностная тревожность.

В свою очередь, у подростков с нормальным типом психического развития при высоком уровне социально-психологической адаптации наблюдаются интернальный локус контроля, высокие значения уровня нервно-психической устойчивости, а также средний уровень личностной тревожности. Полученные закономерности могут выступать в качестве мишеней коррекционной работы по оптимизации критериев социально-психологической адаптации.

Список литературы Особенности социально-психологической адаптации подростков с задержкой психического развития

- Баранов Ю.А. Нервно-психическая неустойчивость и методы выявления у призывников // Актуальные вопросы ППО и рациональное распределение призывников в военных комиссариатах. М., 1988.

- Божович Л.И. Проблемы формирования личности. Избранные психологические труды / под ред. Д.И. Фельдштейна. М.; Воронеж, 1995. 349 с.

- Быков С.В. Диагностика локуса контроля личности в асоциальных подростковых группах // Психологический журнал. 2004. Т. 25, № 3. С. 34-43.

- Вартанов А.В., Вартанова И.И. Эмоции, мотивация, потребность в филогенезе психики и мозга // Вестник МГУ. Сер. 14: Психология. 2005. № 3. С. 20-35.

- Васильева О.С., Демченко Е.А. Изучение основных характеристик жизненных стратегий человека // Вопросы психологии. 2001. № 2. С. 74-85.

- Винокурова Г.А. Особенности адаптации на начальном этапе обучения в средней школе учащихся с задержкой психического развития // Психология и практика: материалы межрегион. науч.-практ. конф. / под ред. Ю.В. Варданян. Саранск, 2001. Вып. 2. С. 40-43.

- Елисеева Ж.М., Ледовских И.А. Формирование компонентов учебной деятельности посредством коррекции тревожности у младших школьников // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. № 1 (69). С. 52-58. https://doi.Org/10.24158/spp.2020.1.6.

- Каменская В.Г., Зверева С.В., Мельникова И.Е. Психологические характеристики старшеклассников в массовых школах и школах-гимназиях // Вопросы психологии. 2005. № 3. С. 38-51.

- Макушина О.П. Причины психологической зависимости от родителей в подростковом возрасте // Вопросы психологии. 2002. № 5. С. 135-143.

- Платонов К.К. Структура и развитие личности / отв. ред. А.Д. Глоточкин. М., 1986. 254 с.

- Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. М.; Воронеж, 2000. 304 с.

- Ханин Ю.Л. Краткое руководство к применению шкалы реактивной личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера. Л., 1976. 40 с.

- Psychotherapy and personality change. Coordinated research studies in the client-centered approach / ed. by C.R. Rogers, R.F. Dymond. Chicago, 1954. 457 p.

- Rotter J.B. Social learning and clinical psychology. N. Y., 1954. https://doi.org/10.1037/10788-000.