Особенности становления профессионального самоопределения и идентичности у студентов психолого-педагогического направления в различные периоды обучения

Автор: Бычкова Е.С.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 10, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье исследованы ключевые факторы и этапы становления профессиональной идентичности у студентов, обучающихся по психолого-педагогическому направлению. В работе рассматриваются как внутренние, так и внешние условия, влияющие на процесс самоопределения: личностные характеристики, мотивация, уровни самооценки, а также влияние образовательной среды и педагогов. Проведен анализ роли практических занятий, стажировок и волонтерской деятельности в профессиональном развитии студентов, подчеркивается значимость ранней специализации и включенности в профессиональную деятельность, а также поддержки со стороны педагогического коллектива. Исследование основано как на теоретическом анализе, так и на эмпирических данных, полученных в результате диагностики студентов различных курсов. Выводы, сделанные в ходе работы, способствуют углубленному пониманию процесса формирования профессионального самоопределения студентов психолого-педагогических специальностей.

Профессиональное самоопределение, студенты-психологи, профессиональная идентичность

Короткий адрес: https://sciup.org/149146615

IDR: 149146615 | УДК: 159.92 | DOI: 10.24158/spp.2024.10.7

Текст научной статьи Особенности становления профессионального самоопределения и идентичности у студентов психолого-педагогического направления в различные периоды обучения

условиях, когда общество сталкивается с комплексными социальными и психологическими вызовами, роль высококвалифицированных педагогов-психологов становится особенно важной. Профессиональные характеристики, предъявляемые к специалистам данной области, детально представлены в приказе Минтруда РФ от 14.09.2023 № 716Н «Психолог в социальной сфере»1, который может выступать основой для разработки качественных образовательных программ, способных обеспечить высокую профессиональную подготовку будущих специалистов в области психологии.

Формирование профессионального самоопределения студентов данного направления является одним их ведущих факторов и напрямую влияет на качество их подготовки и готовность к профессиональной деятельности. Понимание составляющих и процессов, которые способствуют успешному развитию профессионального самоопределения, представляется важным для разработки учебных программ и предоставления обучающимся психологической и педагогической поддержки, необходимой для формирования компетентных и мотивированных специалистов.

Важным фактором формирования профессионального самоопределения студентов психолого-педагогического направления является развитие личностных и профессиональных характеристик. Различные исследовательские данные (Бордовская, 2012; Лабынцева, 2023; Тюрин, 2024) указывают на то, что личностные качества, такие как эмпатия, стрессоустойчивость, коммуникативные навыки, а также мотивационные составляющие, играют ключевую роль в процессе самоопределения. Наличие активной профессиональной мотивации способствует более успешному освоению учебной программы, устойчивому интересу к будущей профессии и готовности к непрерывному профессиональному развитию (Касьянова и др., 2022).

Еще одной значимой составляющей профессионального самоопределения является качественное содержание и организация образовательного процесса. Включение в учебные планы практико-ориентированных занятий, стажировок, проектной деятельности позволяет студентам не только приобретать теоретические знания, но и применять их на практике, что способствует формированию профессиональной идентичности. Не менее важным является наличие квалифицированного педагогического состава, способного создать обучающую среду, стимулирующую развитие профессиональных компетенций и поддержку студентов на всех этапах их обучения.

Значительное влияние на процесс профессионального самоопределения оказывает общественная среда и условия, в которых находятся студенты. Семейное окружение, социально-экономический статус, а также наличие профессионального сообщества играют важную роль в развитии соответствующих ориентаций. Взаимодействие с профессиональными организациями, участие в конференциях, мастер-классах и других формах профессиональной активности способствуют расширению кругозора студентов, укрепляют их уверенность в выбранной специализации и позволяют устанавливать важные контакты для будущей профессиональной деятельности (Иляшенко и др., 2019).

Цель исследования – выявить особенности профессиональной идентичности и самоопределения у студентов различных курсов обучения, обусловленные их внутригрупповым положением и динамикой процессов в ходе вузовского обучения.

Задачами работы являются:

-

1. Оценка текущего состояния исследований профессиональной идентичности и самоопределения у студентов.

-

2. Подбор методик, позволяющих произвести изучение диагностируемых признаков у студентов психологического направления.

-

3. Проведение и анализ полученных результатов, формулирование выводов по исследованию.

Гипотеза исследования – профессиональное самоопределение и идентичность студентов, обучающихся по направлению «Психология», формируются и развиваются на протяжении всего периода подготовки, достигая наибольших показателей к 4 курсу, что связано с углубленным погружением молодых людей в специализированные дисциплины и практику. В течение первых двух курсов обучение носит преимущественно теоретический характер, закладываются основы общепсихологических знаний. К третьему курсу акцент смещается на прикладные аспекты психологии. Студенты начинают активно вовлекаться в практическую деятельность, участвуют в семинарах, тренинговых занятиях, а к 4 курсу процесс профессионализации становится особенно интенсивным и достигает оптимальных показателей.

Научная новизна исследования основана на том, что оно имеет многогранный и междисциплинарный характер, дает возможность интегрировать знания из различных областей психологии, педагогики и социологии для создания целостной картины факторов, влияющих на процесс профессионального становления. Комплексный подход к анализу этих факторов и их взаимодействия позволяет развивать у студентов высокую мотивированность и вовлеченность в будущую профессиональную деятельность.

Методология и методы исследования . Методологическую базу исследования составляют:

-

– субъектно-деятельностный подход, в рамках которого исследуется динамика и структура психологических процессов, возникающих в ходе деятельности субъекта. Данный подход рассматривает человека как активного участника, который взаимодействует с окружающей средой через целенаправленные действия и поступки. Основоположник его, С.Л. Рубинштейн, подчеркивал принцип единства сознания и деятельности (Рубинштейн, 2000);

-

– принцип взаимообусловленности самосознания и социально-профессиональной среды, предложенный такими учеными, как Е.Ю. Артемьева (2007) и Е.А. Климов1, которые описывали двустороннюю связь между развитием самосознания личности и условиями ее профессиональной и социальной жизни. Данный подход основывается на идее, что самосознание и воспринимаемая человеком профессиональная среда взаимно влияют друг на друга и не существуют в изоляции;

-

– принцип деятельностного опосредования межличностных отношений в группе, сформулированный А.В. Петровским (1982), который основан на идее, что взаимосвязи и взаимодействия между членами группы формируются и развиваются через их совместную деятельность. Особое внимание уделяется коллективной активности как центральному механизму, через который возникают и укрепляются межличностные отношения;

-

– комплексный подход к определению идентичности М.Ю. Кузьмина2, который рассматривает ее как многофакторное, динамическое и многослойное явление, формирующееся в процессе взаимодействия социокультурных факторов и личностного самоосознания. Идентичность включает в себя субъективные, социальные и культурные компоненты, которые взаимосвязаны и взаимовлияют друг на друга. Исследователь подчеркивает, что идентичность не является статичной, она постоянно эволюционирует под воздействием внешних обстоятельств и внутренних изменений, что делает ее понимание и исследование особенно сложным и многоплановым.

В соответствии с описанной проблемой для работы была подобрана диагностическая методика З.Г. Хайбуллиной «Отношение студентов к профессии». Кроме того, использовалась методика изучения статусов А.А. Азбель, которая позволила оценить у студентов разных курсов профессиональную направленность и степень ее сформированности.

Выборку исследования составили 48 студентов, обучающихся на 1, 2, 4 курсах ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (профиль «Специальная психология и педагогика»).

Результаты и их обсуждение . Для оценки особенностей формирования профессионального самоопределения у студентов психолого-педагогического направления на разных этапах обучения были сформированы 3 группы респондентов: обучающиеся 1 курса – 14 чел.; 3 курса – 16 чел.; 4 курса – 18 чел.

Результаты анкетирования студентов по первой методике представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Исследование показателей выраженности профессионального самоопределения у студентов психолого-педагогического направления на разных этапах обучения

Table 1 – Study of Indicators of Expression of Professional Self-Determination among Students of Psychology and Pedagogy at Various Educational Levels

|

Отношение к профессии |

1 курс |

2 курс |

4 курс |

|||

|

количество |

% |

количество |

% |

количество |

% |

|

|

Низкий уровень |

6 |

42 |

4 |

25 |

2 |

11 |

|

Средний уровень |

4 |

29 |

5 |

31 |

5 |

28 |

|

Высокий уровень |

4 |

29 |

7 |

44 |

11 |

61 |

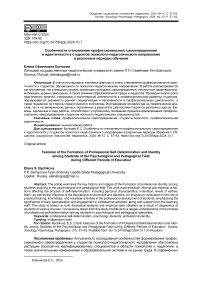

На первом курсе значительное количество студентов (42 %) имеют низкий уровень отношения к профессии, что связано с недостаточным пониманием специализации и неопределенностью на начальном этапе обучения. Средний и высокий показатели отношения к профессии равномерно распределены, по 29 % каждый, что показывает наличие интереса к подготовке по выбранной специализации и мотивации у части испытуемых уже на начальном этапе обучения.

На втором курсе наблюдаются изменения в отношении студентов к профессии. Процент студентов с низким его уровнем снижается до 25 %, что свидетельствует о повышении заинтересованности молодых людей в профессии и понимании ими ее значимости. Одновременно увеличивается доля студентов с высокой степенью отношения (до 44 %), что является результатом более глубокого погружения в учебный материал и практическую деятельность. Количество студентов со средним уровнем отношения к профессии незначительно увеличилось – до 31 %, что указывает на постепенное осознание обучающимися важности выбранного направления подготовки.

На четвертом курсе картина выраженно меняется: только 11 % студентов имеют низкий уровень отношения к профессии, что является показателем высокого уровня удовлетворенности обучением и подтверждает правильность сделанного выбора. Примечательно, что 61 % респондентов демонстрируют высокий уровень отношения к своей будущей специальности, что отражает их профессиональную зрелость и готовность к продолжению карьеры в этой области. Средний уровень отношения также сохраняется у 28 %, что показывает стабильность интереса и устойчивое положительное восприятие молодыми людьми профессии на финальном этапе обучения.

На наш взгляд, рост интереса к специальности и формирование профессионального самоопределения у студентов связано с приобретением в ходе практики базовых компетенций, обязательных навыков и реальных знаний, которые позволяют будущим специалистам осмыслить и оценить предстоящую профессиональную деятельность изнутри.

Базовые компетенции психолога включают в себя широкий спектр навыков и знаний, необходимых для эффективного оказания соответствующего вида помощи и поддержки нуждающимся в них. Это знание основ психологических теорий, методов и техник, которые позволяют понимать и объяснять поведение и психические процессы человека. У психолога должно быть сформировано умение использовать различные диагностические инструменты, такие как тесты и интервью, необходимые для оценки психологического состояния клиентов. Этические знания и соблюдение профессиональных стандартов также являются обязательными для специалиста-психолога. Навыки общения и эмпатия важны для установления и поддержания доверительного контакта с обратившимся за помощью. Кроме того, психолог должен обладать способностью к критическому мышлению и решению проблем, чтобы эффективно планировать и реализовывать интервенции. Наконец, стремление к самоанализу и непрерывному профессиональному развитию способствует развитию субъекта как специалиста.

Соприкасаясь с практическими составляющими работы, студенты приобретают не только необходимые умения, но и понимание профессиональной этики, норм взаимодействия в коллективе, а также специфики деятельности психолога. Побывав на практике, студенты выпускных курсов нередко устраиваются на работу в образовательные учреждения.

В итоге процесс формирования профессионального самоопределения будущих психологов через практическую деятельность служит важнейшим этапом в подготовке студентов к реальной работе, что не только способствует усилению их мотивации и интереса к профессии, но и позволяет лучше понимать свои карьерные цели и ценности, определяет путь для дальнейшего профессионального роста и развития.

Для оценки динамики развития профессионального самоопределения студентов в период обучения сравним показатели каждой группы и представим их на рис. 1.

■ низкий уровень ■ средний уровень ■ высокий уровень

Рисунок 1 – Результаты анкетирования в целях изучения отношения студентов к профессии

Figure 1 – Results of Questionnaire Survey to Study Students’ Attitudes towards the Profession

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:

-

1. Рост профессионального самоопределения студентов-психологов от 1 к 4 курсу связан с:

-

– углублением теоретических знаний и развитием критического мышления;

-

– накоплением практического опыта и развитием профессиональных навыков;

-

– возрастающей уверенностью в своих силах и будущей профессиональной идентичности.

-

2. На первом курсе основное внимание уделяется введению в основные термины и концепции психологии, что формирует базу для дальнейшего обучения, но уже к четвертому курсу студенты изучают специализированные дисциплины, проводят собственные исследования.

-

3. Практическая составляющая обучения также играет важную роль в росте профессионального самоопределения. Студенты начинают с выполнения небольших практических заданий, а к третьему – четвертому курсу уже активно участвуют в стажировках и практиках, нередко работают с в образовательных учреждениях под руководством опытных наставников. Практический опыт помогает им развить важные профессиональные навыки, такие как эмпатия, умение вести терапевтические беседы и анализировать психологические состояния.

-

4. Значимым фактором становится возрастание уверенности студентов в своих силах и в выбранной профессии. На начальных этапах обучения многие из них находятся под влиянием стереотипов или сомнений относительно своих профессиональных способностей, однако с каждым годом подготовки, по мере приобретения новых знаний и практического опыта, их уверенность растет. Это закладывает основу для формирования профессиональной идентичности, когда студент начинает осознавать и принимать себя в роли будущего психолога, понимать значимость и ответственность своей профессии.

Далее мы провели оценку статусов профессиональной идентичности. Данные, полученные в ходе исследования, представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Исследование показателей профессиональной идентичности у студентов психолого-педагогического направления на разных этапах обучения

Table 2 – Study of Professional Identity Indicators among Psychology and Pedagogy Students at Different Stages of Education

|

Отношение к профессии |

1 курс |

2 курс |

4 курс |

|||

|

количество |

% |

количество |

% |

количество |

% |

|

|

Неопределенное состояние профессиональной идентичности |

5 |

36 |

5 |

32 |

3 |

17 |

|

Навязанная профессиональная идентичность |

7 |

50 |

3 |

19 |

1 |

6 |

|

Мораторий (кризис выбора) |

1 |

7 |

2 |

12 |

2 |

11 |

|

Сформированная профессиональная идентичность |

1 |

7 |

6 |

37 |

12 |

66 |

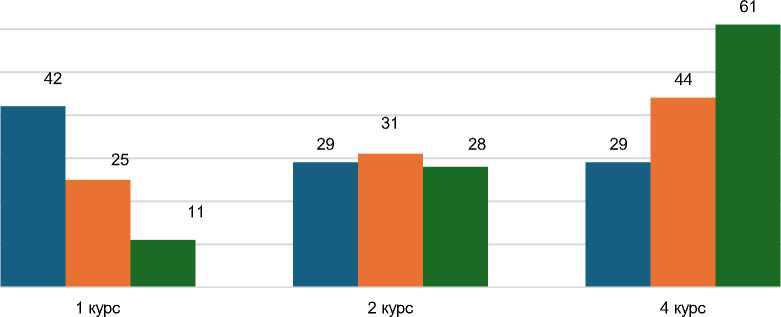

Анализируя представленные в табл. 2 данные, можно наблюдать динамику изменения отношения студентов к своей профессиональной идентичности на протяжении обучения. На первом курсе преобладает неопределенное состояние (36 %) и навязанная профессиональная идентичность (50 %). Это логично, поскольку студенты только начинают свое обучение и могут еще не до конца осознавать и принимать свою специализацию. Лишь небольшая часть молодых людей (7 %) уже на первом курсе имеет сформированную профессиональную идентичность, что свидетельствует о высокой мотивации или целенаправленности отдельных студентов.

На втором курсе заметен существенный прогресс в формировании профессиональной идентичности. Количество студентов с неопределенным ее состоянием несколько снижается – до 32 %, а число тех, у кого выявлена навязанная профессиональная идентичность, уменьшается более чем в два раза, до 19 %. Данный рост сформированной профессиональной идентичности связан с накоплением опыта и знаний, а также прохождением студентами практик, что помогает им лучше понять будущую профессию и ее значимость. Интересно отметить, что число студентов, переживающих кризис выбора (мораторий), увеличивается, что может свидетельствовать о более углубленных размышлениях о специальности на втором курсе.

На четвертом курсе изменения еще более заметны. Число студентов с неопределенным состоянием профессиональной идентичности продолжает снижаться и достигает 17 %, что является минимальным показателем. Навязанная профессиональная идентичность становится уже редкостью (она отмечается всего в 6 % случаев), что указывает на повышение осознанности подготовки у студентов к концу обучения. Чрезвычайно важно отметить, что в этот период 66 % молодых людей имеют сформированную профессиональную идентичность. Подобные показатели свидетельствуют о том, что к моменту окончания учебного заведения большинство студентов четко понимают и принимают свою будущую профессию, а некоторые из них уже работают по данной специальности.

Для наглядной оценки динамики развития профессиональной идентичности студентов в период обучения сравним показатели каждой группы и представим их на рис. 2.

36 37

77 321912 17611

1 курс

2 курс

4 курс

-

■ Неопределенное состояние профессиональной идентичности

-

■ Навязанная профессиональная идентичность

-

■ Мораторий (кризис выбора)

-

■ Сформированная

профессиональная идентичность

Рисунок 2 – Оценка динамики развития профессиональной идентичности студентов в период обучения по группам респондентов

Figure 2 – Assessment of the Dynamics of Students’ Professional Identity Development during the Study Period by Respondent Groups

В результате исследования обнаружена положительная динамика в отношении студентов к своей профессии по мере освоения программы обучения. С каждым курсом наблюдается снижение неопределенности и навязанности в профессиональном самоопределении, что сопровождается ростом числа студентов со сформированной профессиональной идентичностью.

Важным для нашего исследования является понимание факторов, способствующих положительной динамике формирования профессиональной идентичности студентов. Одним из ведущих факторов, вероятно, является обогащение образовательного процесса практическими занятиями и знакомство с учебными заведениями и деятельностью специалистов в данной области, которые позволяют студентам соприкоснуться с реальной профессиональной деятельностью. Опыт, который приобретается в ходе практики, способствует глубокому осознанию студентами своих профессиональных ролей и задач, укрепляет их уверенность в выбранной специальности и стимулирует развитие сформированной профессиональной идентичности.

Стоит отметить значимость для этого процесса межличностных отношений и взаимодействия с однокурсниками. Коллективное обсуждение практических задач и их решение формирует четкое профессиональное видение.

Заключение . По мере освоения образовательной программы в вузе студенты-психологи не только приобретают теоретические знания и практические навыки, но и расширяют свое видение на профессию. Четвертый курс часто становится переломным моментом, так как будущие специалисты начинают задумываться о дальнейших путях профессионального роста, будь то магистратура или непосредственная работа в образовательном учреждении.

В ходе обучения студенты учатся управлять своим эмоциональным состоянием, справляться со стрессом и избегать профессионального выгорания, что особо важно в психологической практике. Они начинают осознавать значимость личной и профессиональной границ, понимают, что залог успешной карьеры психолога базируется не только на теоретических знаниях и практическом опыте, но и на умении заботиться о себе.

В период обучения у студентов постепенно формируются важные коммуникативные навыки, которые необходимы им для эффективной профессиональной деятельности: так, они обучаются мастерству активного слушания, способности выражать свои мысли ясно и структурированно, а также искусству переговоров и решения конфликтов.

В итоге развитие профессионального самоопределения у студентов-психологов представляет собой целостный и многофакторный процесс, который включает в себя углубление теоретических знаний, накопление практического опыта, развитие личностных качеств и профессиональных навыков. Вышеописанные факторы взаимосвязаны и дополняют друг друга, способствуют достижению высокого уровня профессиональной готовности и уверенности в себе. Четыре года обучения в вузе становятся не только временем для получения теоретических знаний, но и периодом личностного роста, формирования ценностей и убеждений, которые будут определять профессиональный путь будущих психологов как высококлассных специалистов.

Таким образом, данное исследование полностью подтверждает выдвинутую нами гипотезу. Можно с уверенностью утверждать, что к моменту завершения обучения студенты не просто получают диплом, но и приобретают готовность к профессиональному будущему, подкрепленную прочной теоретической базой и практическим опытом. Будущие психологи обладают не только знаниями и навыками, но и сформированной профессиональной идентичностью, которая является надежным фундаментом для их дальнейшего развития как специалистов.

Список литературы Особенности становления профессионального самоопределения и идентичности у студентов психолого-педагогического направления в различные периоды обучения

- Артемьева Е.Ю. Психология субъективной семантики. М., 2007. 136 с. EDN: QXRRFV

- Бордовская Н.В. Профессионально-личностное развитие будущего специалиста как психолого-педагогическая проблема // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2012. № 145. С. 28-43. EDN: OZPUNR

- Иляшенко Л.К., Лапшова А.В., Цыплакова С.А. Профессиональное самоопределение студентов в воспитательно-образовательном процессе вуза // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 63-2. С. 206-209. EDN: LASGOT

- Касьянова Т.И., Мальцев А.В., Гребнев С.А. Профессиональное самоопределение студентов // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2022. № 4 (48). С. 78-86. DOI: 10.54509/22203036_2022_4_78 EDN: AMKVMC

- Лабынцева И.С. Успешное профессиональное самоопределение как фактор высокой учебной активности студентов // Гуманитарные научные исследования. 2023. № 5 (141). С. 1-4. EDN: EZQZMD

- Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982. 255 с.

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2000. 230 с. EDN: MBNCMQ

- Тюрин И.А. Профессиональное самоопределение студентов: ключевые аспекты успешной карьеры // Молодой ученый. 2024. № 6 (505). С. 43-45. EDN: TWPDKC