Особенности структуры социально-психологической зрелости младших школьников

Автор: Главатских Марианна Михайловна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Социальная психология

Статья в выпуске: 4 т.8, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изложены данные эмпирического исследования, демонстрирующие особенности динамики комплекса субъектных свойств личности младших школьников в процессе развития. Обнаружены существенные различия в структуре субъектной организации у школьников с разным уровнем социально-психологической зрелости. Представлены результаты эмпирического исследования, выполненного на выборке из 289 школьников с применением методов диагностики личностных особенностей, самоорганизации, субъектной позиции школьника, индивидуалистической направленности. Статистический метод - дискриминантный анализ. Полученные данные могут быть использованы для организации и проведения консультативной деятельности для психологов и педагогов с целью развития социально-психологической зрелости школьников.

Структура социально-психологической зрелости школьников, интегративный подход, развитие социально-психологической зрелости

Короткий адрес: https://sciup.org/147160112

IDR: 147160112 | УДК: 159.922.7 | DOI: 10.14529/psy150408

Текст научной статьи Особенности структуры социально-психологической зрелости младших школьников

Введение. Анализ публикаций, рассматривающих вопросы социально-психологической зрелости личности, показывает, что исследования проблемы развития социальнопсихологической зрелости школьников, в отличие от изучения этой проблематики у взрослых, стали разрабатываться относительно недавно. При этом одними из самых актуальных являются проблемы изучения компонентов структуры социально-психологической зрелости личности и особенностей ее развития в школьном возрасте.

Известные сегодня теории зрелости личности можно объединить в две группы.

Социально-ориентированные теории утверждают, что зрелость обретается посредством овладения социальным опытом, освоения норм социальной среды и реализации их в непосредственном поведении. В качестве критериев формирования зрелости используются показатели, задаваемые обществом с целью оценки адаптации личности, в частности, показатели социализированности личности.

C точки зрения индивидуально-ориентированных концепций, развитие личности носит в большей степени индивидуальный характер, направленный на самореализацию личности. При этом социально-психологическая зрелость (СПЗ) рассматривается как система субъектных характеристик, самораз- вивающихся в процессе взаимодействия линий социального и индивидуального развития и обеспечивающих функционирование личности как субъекта жизни (Сергиенко, 2007). В соответствии с этим социально-психологическая зрелость личности в младшем школьном возрасте определяется как качественная и количественная мера взаимодействия субъекта учения со средой обучения, нормами, требованиями, которые становятся частью его внутреннего мира (Журавлев, 2007). Можно установить определенную соотнесенность между понятиями «социально-психологическая зрелость» и «субъектная позиция школьника», которая проявляется изменением меры включенности в учебную деятельность с «извне» на «изнутри», в активности, детерминируемой новой внутренней реальностью школьника (Агафонова, 2010; Кулюткин, Су-хобская, 1972).

В качестве структурных характеристик СПЗ представлены системообразующие интегративные качества личности, а также сущностные ее признаки как характеристики целостного развития личности, обеспечивающие её эффективное функционирование. Структура СПЗ, по нашему мнению, включает имеющие интегративный характер компоненты, рассматриваемые в теориях зрелости личности, и психологии субъекта,: активность, от- ветственность, самостоятельность, уважение к себе и другим, оптимизм, а так же порождаемые в процессе их интеграции субъектные образования, формирующие наивысший, сформированный уровень СПЗ (Леонов, Главатских, 2014).

Такого рода понимание общей структуры социально-психологической зрелости субъекта позволяет определить структуру социально-психологической зрелости в младшем школьном возрасте следующим образом (см. таблицу).

Отметим, что с позиций дифференцион-но-интеграционной теории (Поддьяков, 2007, Чуприкова, 1997) развитие различных систем и их внутренних частей характеризуется различными отношениями между процессами интеграции и дифференциации. Можно предположить, что СПЗ как система субъектных качеств определяется зрелой, и, следовательно, интегрированной системой характеристик.

Разработка модели СПЗ младших школьников проводилась с учетом некоторых выде- ленных нами ранее необходимых условий, обеспечивающих развитие этого феномена, в частности, рефлексивных способностей; уровня развития произвольной саморегуляции; развития мотивации; развитой ценностно-нравственной сферы.

При этом понимание зрелости личности прежде всего связано с представлениями о зрелом человеке, действующем в определенном жизненном пространстве. Исходя из основных положений психологии субъекта, младший школьник может рассматриваться и как идеальная реальность ( субъект познания ) и как функция, определяющая активное начало социальной реальности ( субъект деятельности ). Следует отметить, что при разработке модели СПЗ младших школьников приоритет отдавался функциональному аспекту СПЗ субъекта, то есть ученик этого возраста рассматривался прежде всего как субъект деятельности. Применительно к специфике деятельности младших школьников весь их контингент может быть разделен на три группы: учащиеся с пре-

Содержание компонентов социально-психологической зрелости младшего школьника

Вышеизложенное предопределило цель выполненного нами исследования – определение типологических характеристик младших школьников, определяющихся структурой их социально-психологической зрелости.

Выборка и методы исследования. Выборку исследования составили 289 младших школьников, обучающиеся в четвертых классах общеобразовательной школы.

Психологические свойства личности этих школьников определялись с помощью адаптированного Л.А. Ясюковой опросника Р. Кэттелла (Ясюкова, 2006). При этом изучались следующие показатели методики:

-

• фактор G как характеристика ответственности;

-

• фактор Q 3 как отражение уровня сформированности самостоятельности (понимаемой в этом возрасте прежде всего как проявление саморегуляции);

-

• факторы, характеризующие учебную (фактор D) и коммуникативную (Н и F) активность;

-

• фактор Q 5 как показатель степени самоуважения, развивающегося у ребенка на основе саморефлексии, самокритичности, способности адекватно воспринимать себя и оценивать свои поступки;

-

• фактор О как характеристика уверенности ребенка в своих силах.

Критериями оценки полученных экспериментальных данных по методике Р. Кеттел-ла применительно к задачам исследования социально-психологической зрелости явились ранее опубликованные данные о соотнесении факторно-аналитических характеристик личности с ориентацией на индивидуальную либо социальную линии ее развития (Ясюкова, 2006). В соответствии с этим, например, низкие значения по фактору G (ответственность, исполнительность) характеризуют склонность к индивидуальной ориентации (в частности, ребенок не реагирует на просьбы что-либо сделать, не видит для себя смысла познавательной деятельности и т. п.). При высоких показателях (+G) более выражена социальная ориентация: школьник в высшей степени ответственен и исполнителен, но у него отсутствуют критические, рациональные оценки того, что от него требуется. Средние значения по этому фактору характеризуют высокую степень развития компонента СПЗ как субъектного качества.

Особенности произвольности и познавательных умений школьников, рассматриваемых как потенциал для развития СПЗ их личности, диагностировали с помощью теста Ту-луз-Пьерона и теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра (в адаптации Л.А. Ясюковой). В частности, задания второго субтеста методики Р. Амтхауэра, выполнение которого требует анализа объектов с выделением существенных и несущественных признаков, характеризуют способность ребенка выделять основное, существенное, главное в информации (Белавина, 2013). Такого рода особенность мышления составляет основу целеполагания – «постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно» (Асмолов, 2011).

Для исследования особенностей самоорганизации младшего школьника как одной из основ самостоятельности применялся оригинальный разработанный нами опросник «Самоорганизация младшего школьника», позволяющий оценить проявления волевого контроля, планирования, рефлексии и самоконтроля личности.

Изучение характеристик ориентированности на индивидуализм либо коллективизм в учебной деятельности проводилось с помощью оригинальной анкеты для учащихся «Диагностика развития познавательного интереса и субъектной позиции учащихся» (представляющей собой модификации известной методики Л.М. Фридмана). Высокие значения по методике свидетельствовали о стремлении ученика к достижению положительных коллективных результатов с участием всех сверстников и одноклассников. При низких показателях индивидуализм проявляется в решении узких задач личного благополучия и преуспевания, достижения индивидуального успеха без учета общества (Маркова, 1980)

В качестве главного дифференцирующего критерия для выявления различных типов структуры СПЗ младших школьников в исследовании рассматривалась субъективная позиция учащихся начальных классов, представляющая собой интегрированный показатель, установленный с помощью анкеты для учащихся и учителя «Диагностика развития познавательного интереса и субъектной позиции учащихся» (модификация методики Л.М. Фридмана).

Результаты исследования. Полученные результаты обследования 289 учащихся четвертых классов подвергались дискриминантному анализу, по итогам которого были выделены три группы младших школьников численностью n 1 = 42 учащихся (14,5 % выборки), n 2 = 102 учащихся (35,3 % выборки) и n 3 = 145 человек (50,2 % выборки соответственно). В дальнейшем проводилось сравнение данных, полученных у учащихся этих групп.

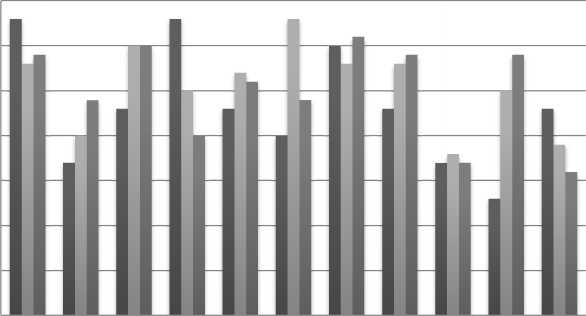

Наиболее значимое значение в выполненном нами исследовании имеют различия в среднегрупповых показателях выделенных по результатам дискриминантного анализа групп (критерии равенства групповых средних р<0,001) по следующим переменным: активность в учебе, ответственность, самоконтроль (при оценке самоорганизации в учебной деятельности), самокритичность как показатель уважения к себе, активность в общении, самостоятельность, индивидуализм-коллективизм в учебной деятельности (см. рисунок).

Школьники первой группы имеют самые низкие среднеарифметические значения показателя выраженности своей субъективной позиции школьника (0,7 против 1,1 и 3,7 балла у представителей второй и третьей групп соответственно) при относительно одинаковых значениях показателя индивидуализма-коллективизма в учебной деятельности (3,7 балла против 4,0 и 3,6 балла соответст- венно). Полученные данные позволили определить эту группу как «Индивидуальная ориентация СПЗ». При этом у школьников этой группы также минимально (по сравнению с другими обследованными их сверстниками) выражены активность, исполнительность, самостоятельность и ответственность при выполнении учебных заданий (см. рисунок). Такие школьники ориентированы прежде всего на свои интересы, недооценивают свои возможности, отличаются отсутствием заинтересованности в учебе.

Результаты обследования учащихся второй группы позволяют определить их как младших школьников с социальной ориентацией СПЗ. Обращает на себя внимание тот факт, что исполнительность у них выражена на максимальном уровне (см. рисунок). В силу этого ими руководит стремление соответствовать требованиям исполнения роли ученика, а не собственно познавательная мотивация.

В обеих группах уровень субъективной позиции школьника выражен очевидно меньше, чем у школьников третьей группы. Низкая сформированность исследованных компонентов СПЗ проявляется, в частности, в том, что система отношений школьников первых двух групп носит дисгармоничный, мало интегрированный характер. Тем самым получает подтверждение гипотеза о том, что развитие

3,5

2,5

1,5

0,5

Среднеарифметические значения компонентов социально-психологической зрелости (СПЗ) в группах учащихся с различной ее ориентацией и сформированностью:

ИО – индивидуальная ориентация СПЗ; СО – социальная ориентация СПЗ

субъектных качеств происходит посредством интеграции обоих компонентов структуры СПЗ: социальной и индивидуальной ее ориентаций.

Ученики третьей группы отличаются максимально выраженными показателями субъективной позиции школьника, умеренно выраженными показателями «индивидуализм – коллективизм», оптимальной степенью выраженности активности в учебной деятельности, а также ответственностью, самостоятельностью, адекватностью самооценки (см. рисунок). При этом характеристики выраженности этих показателей достаточно четко свидетельствуют об отсутствии у них какого-либо сдвига в сторону одной из двух ориентаций СПЗ. Все это позволяет охарактеризовать социально-психологическую зрелость школьников третьей группы как сформированную и проявляющуюся в высшей степени развития субъектных качеств у детей этого возраста.

Выводы. Полученные результаты эмпирического исследования подтверждают описанную выше теоретическую модель структуры социально-психологической зрелости учащихся младшего школьного возраста. Составлены профили психодиагностических данных обследования младших школьников на основе функционального аспекта формирования СПЗ, позволяющие определить её особенности. Однако при этом остается без ответа открытым ряд вопросов. Перспективы исследований становления СПЗ в младшем школьном возрасте связаны, по нашему мнению, с исследованием особенностей субъективности младших школьников с различными вариантами ориентирования СПЗ, их смысловых образований, определяющих субъектные проявления социально-психологической зрелости.

Список литературы Особенности структуры социально-психологической зрелости младших школьников

- Агафонова, О.П. Метод проектов как средство формирования субъектной позиции младших школьников/О.П. Агафонова//Человек и образование. -2010. -№ 3. -С. 136-139.

- Белавина, О.В. Психологическая диагностика сформированности универсальных учебных действий в средней школе/О.В. Белавина//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. -2013. -№ 155. -С. 151-155.

- Журавлев, А.Л. Социально-психологическая зрелость: обоснование понятия/А.Л. Журавлев//Психологический журнал. -2007. -Т. 28, № 2. -С. 44-55.

- Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя/А.Г. Асмолов. -М.: Просвещение, 2011. -152 с.

- Кулюткин, Ю.Н. Мотивация познавательной деятельности/Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская. -Л.: ЛГУ, 1972. -117 c.

- Леонов, Н.И. Социально-психологическая зрелость личности: интегративный подход/Н.И. Леонов, М.М. Главатских//Известия СГУ. -2014. -Т. 14, № 1. -С. 55-60.

- Маркова, А.К. Пути исследования мотивации учебной деятельности школьников/А.К. Маркова//Вопросы психологии. -1980. -№ 5. -С. 47-59.

- Поддьяков, А.Н. Зрелость и незрелость в контексте ортогенетического закона развития/А.Н. Поддьяков//Феномен и категория зрелости в психологии/отв. ред. А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко. -М.: РАН, 2007. -С. 47-60.

- Сергиенко, Е.А. Зрелость: молярный или модулярный подход?/Е.А. Сергиенко//Феномен и категория зрелости в психологии/отв. ред. А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко. -М.: РАН, 2007. -С. 13-28.

- Чуприкова, Н.И. Психология умственного развития: Принцип дифференциации/Н.И. Чуприкова. -М.: Столетие, 1997. -480 с.

- Ясюкова, Л.А. Методика определения готовности к школе: прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе/Л.А. Ясюкова. -СПб.: ИМАТОН, 1999. -184 с.