Особенности сульфатредукции и накопления соединений восстановленной серы в пресноводном неглубоком озере Назаровское (Архангельская область)

Автор: Титова Ксения Владимировна, Кокрятская Наталья Михайловна, Жибарева Татьяна Александровна, Захарова Елена Евгеньевна

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 (34) т.8, 2019 года.

Бесплатный доступ

Были выполнены исследования по изучению процесса сульфатредукции в пресноводном озере Назаровское (Коношский район Архангельской области). Полевые работы проводились в зимний (март) и летний (июль) сезоны с 2013 по 2017 г. Определены биогеохимические показатели (содержание сульфатов, железа, органического вещества, форм серы) и скорость бактериального процесса сульфатредукции в отобранных образцах с использованием общепринятых или апробированных методик. Вода в озере была охарактеризована как пресная, гидрокарбонатного класса кальциевой группы. В водной толще максимальные количества сульфатов 107 мг/л и сероводорода 1355 мкг/л были отмечены в зимний период. В донных отложениях оз. Назаровское более интенсивно восстановление сульфатов осуществлялось в летний период (максимальная скорость процесса составляла 555 мкг S/дм3 сут). В отличие от большинства ранее исследованных нами пресноводных озер на территории Архангельской области, в данном водоеме отмечены наибольшие содержания сульфатов и сероводорода в воде, при этом зафиксирована наименьшая скорость бактериального процесса сульфатредукции как в воде, так и донных отложениях. Однако среди производных сероводорода в донных осадках из сульфидных форм в оз. Назаровском доминировала пиритная сера, что может косвенно свидетельствовать о довольно активном протекании процесса сульфатредукции в отложениях этого неглубокого водоема. Можно предположить, что, несмотря на большую скорость процесса, летом образующиеся сульфидные формы в верхних слоях отложений могут окисляться из-за проникновения кислорода до дна водоема ввиду небольшой глубины озера, а накапливаются соединения восстановленной серы в донных осадках в зимний период (в водоеме отмечены анаэробные условия даже в водной толще).

Биогеохимические процессы, восстановление сульфатов, соединения серы, реакционноспособное железо, донные отложения, малые озера, архангельская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147231279

IDR: 147231279 | УДК: 556:550.47

Текст научной статьи Особенности сульфатредукции и накопления соединений восстановленной серы в пресноводном неглубоком озере Назаровское (Архангельская область)

В гидросфере среди соединений серы сульфаты являются одним из важнейших анионов и присутствуют практически во всех поверхностных водах. В зависимости от истории образования водоема, формы озерной ванны, климатических условий, характера окружающих пород и гидрологического режима озера содержание этих ионов в воде может варьировать в широких пределах (Глобальный биохимический цикл…, 1983). В анаэробных условиях может протекать процесс, в котором сульфат используется суль-фатредуцирующими бактериями (СРБ) в качестве конечного акцептора электронов при окислении органических веществ или водорода (Иванов, 1979; Глобальный биохимический цикл…, 1983; Волков, 1984; Вайнштейн, 1996). Схематически сущность процесса сульфатредукции отражается уравнением:

[С] + SO42- +6Н+ → Н2S + СО2 +2Н2О.

В результате данного процесса образуется сероводород. Особое внимание уделяется именно недиссоциированному соединению. Это связано с его большей токсичностью, в результате чего молекулярный сероводород представляет опасность для гидробионтов, в том числе и для серобактерий (Тимофеева, 1991). В кислой среде практически отсутствуют ионные формы сероводорода, поэтому данное соединение находится в растворенном состоянии в виде молекул. При повышении значения pH уменьшается количество растворенного молекулярного сероводорода и увеличивается доля ионизированных форм сульфид-и гидросульфид-ионов (Хатчинсон, 1969). В воде окисление сероводорода происходит в основном до элементной серы и сульфат-иона. В донных отложениях образующийся в результате бактериального восстановления

Подписана к печати: 19 декабря 2019 года сульфатов сероводород может связываться ионами металлов в малорастворимые сульфиды, которые, как и он сам, в дальнейшем трансформируется в различные соединения серы. Среди форм серы в донных отложениях (ДО) преимущественно встречаются: сульфидная (кислоторастворимые сульфиды), пиритная (дисульфид железа), элементная и сера, связанная с органическим веществом (Остроумов, 1953). Эти соединения входят в состав так называемой суммы производных сероводорода (∑SH2S). На интенсивность процесса сульфатредукции в основном могут оказывать влияние: содержание сульфатов, количественный и качественный состав органического вещества (ОВ), а на накопление форм серы – производных сероводорода -также и наличие реакционноспособного железа в среде (Волков, 1984). В проводимых нами ранее исследованиях на территории Архангельской области для мелководных низкоминерализованных озер (глубина до 8 м) Кенозерского национального парка было выявлено, что основным лимитирующим фактором протекания сульфатредукции в донных отложениях этих водоемов являются низкие концентрации сульфатов, не превышающие 2 мг/л как в водной толще, так и в жидкой фазе осадков. Общее количество соединений восстановленной серы в донных отложениях этих водоемов в среднем составляло 0.18 % а.с.в. (Титова, Кокрятская, 2018). Наибольшее содержание соединений восстановленной серы в осадках отмечалось в поверхностных слоях (до 10 см) с заметным снижением в их толще. Среди отмеченных форм серы в оба сезона доминирующей была органическая составляющая до 90 % ∑SH2S (Титова, Кокрятская, 2018). В изученных мелководных озерах Коношского района (Нижнее, Святое) с концентрациями сульфатов в воде (до 5 мг/л) и жидкой фазе отложе- ний (до 2000 мг/л) соединений восстановленной серы накапливалось лишь немногим более - от 0.19 до 0.29 % а.с.в. Причиной этому служит недостаток органических веществ, доступных для СРБ, поскольку из-за небольшой глубины озер в аэробных условиях водной толщи поступившее в водоемы ОВ подвергается незначительной деструкции. Доминирующей формой среди соединений восстановленной серы оставалась органическая составляющая. В оз. Белое, отличающемся большими количествами сульфатов в воде (в среднем - до 12 мг/л, максимально - до 30 мг/л) и жидкой фазе отложений до 5000 мг/л, соединений восстановленной серы в ДО накапливалось заметно больше (в среднем до 2.40 % а.с.в.) и не наблюдалось заметного снижения этого параметра в толще отложений. Доминирующей формой среди соединений восстановленной серы в ДО становилась пиритная - от 50 до 90 % ∑SH2S (Титова и др., 2017).

Цель настоящей работы - изучение особенностей процесса сульфатредукции в оз. Назаровское по распределению форм серы и выявление его особенностей.

Материалы

Объектом нашего исследования являлось оз. Назаровское, расположенное в Коношском районе Архангельской области в подзоне средней тайги с умеренным континентальным климатом и относящееся к водосборному бассейну р. Онега (верхнему ее течению). Изучаемая территория расположена на высоком водораздельном массиве между реками Вагой и Онегой со сравнительно малой заболоченностью, где господствуют ельники-зеленомошники, а также ельники-черничники с примесью лиственных пород и сосны (Агроклиматический справочник…, 1961).

Оз. Назаровское (рис. 1) с площадью водной поверхности 0.325 км2 относится к категории малых водоемов (Драбкова, 1979). Длина достигает 1.86 км, максимальная ширина – 0.33 км, средняя глубина – 1.80 м, максимальная - 5 м (этот участок обозначен на схеме точкой и был выбран для отбора проб). По показателю условного водообмена озеро – сильноводообменное. Соединено ручьем с соседним оз. Белое, результаты изучения которого ранее были опубликованы (Титова и др., 2017).

Пробы воды отбирались в соответствии с (ГОСТ, 2000) послойно через 0.5 м на глубо- ководном участке (реперной станции) с помощью поликарбонатного горизонтального батометра вместимостью 2-5 л в зимний (март) и летний (июль) периоды. Пробы донных отложений отбирались согласно (ГОСТ, 1980) на той же станции, что и вода, с помощью ударной прямоточной грунтовой трубки с внутренним диаметром 50 мм, длиной 1 м (Aquatic Research Instruments) послойно с шагом 5 см (реже 1-2 см в основном для поверхностных горизонтов).

Методы

Определение сероводорода и сульфидов проводили фотометрическим методом с образованием метиленового синего в качестве конечного продукта (РД…, 2010). Определение сульфатов в воде проводилось хроматографически на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence с кондуктометрическим детектором (ПНД ф, 2008). Растворенный органический углерод определялся на ТОС-анализаторе (ISO,1999). Определение концентраций растворенного железа в воде проводилось фотометрическим методом с образованием комплексного соединения его с феррозином, окрашенного в фиолетовый (пурпурный) цвет (Кононец и др., 2002). Определение различных форм серы в донных отложениях проводили по методике, разработанной в лаборатории геохимии Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Волков, Жабина, 1980). Методика предусматривает определение сульфидной, элементной, пиритной и органической форм серы из одной навески донных осадков. Использовались титриметрические, фотометрические и гравиметрические методы анализа. Определение реакционноспособных форм железа проводили раздельно после извлечения их из осадка 3.5 N серной кислотой (Соколов, 1980). Определение общего и органического углерода и азота проводили методом сухого сжигания с последующим газохроматографическим разделением газовой смеси на C,H,N-анализаторе фирмы «Hewlett-Packard» (Гельман и др., 1987). Лабильное органическое вещество определялось по методике (Rovira, Vallejo, 2002). Интенсивность бактериальной сульфатредукции определялась радиоизотопным методом с использованием меченого по сере Na235SO4. Обработка результатов проводилась с помощью Excel 2010.

Рис. 1. Схема месторасположения оз. Назаровское

Fig. 1. Location of Lake Nazarovskoe

Результаты

Исследования озера Назаровское охватывают период с 2013 по 2017 г.

Гидрохимический состав воды отражен в формуле Курлова, где М - минерализация в мг/л; 1– март, 2 –июль.

М 193 Ж 2,62 "с°3^5^^ pH 6,50 (1)

М 100 Ж 1,37 212212550424 (2)

Как видно из данных, приведенных выше, вода в озере пресная, гидрокарбонатного класса кальциевой группы. Минерализация в зимний и летний периоды отличается почти на 100 мг/л. Повышения минерализации вод зимой могли быть связаны как с разгрузкой грунтовых вод, так и с концентрированием солей в подледный меженной период. Вклад гидрокарбонатов в минеральный состав вод озера увеличивался от зимы к лету, а их содержание снижалось - от 124 до 65 мг/л в среднем.

При этом доля сульфатов снизилось в сумме анионов на 10 %, что связано со снижением их количеств в воде в 3 раза и более

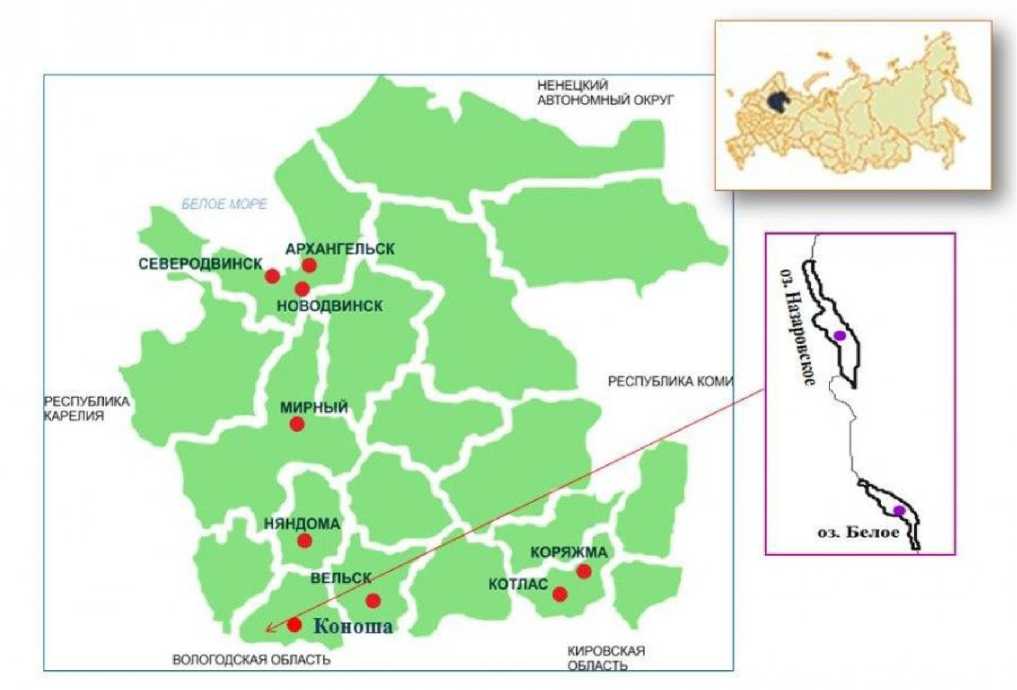

(рис. 2). Отметим, что среднее содержание сульфатов в марте составляло 52 мг/л, в июле - 16 мг/л.

Количество сульфатов ко дну постепенно увеличивается в 4‒5 раз (рис. 2а): подо льдом их концентрация изменялась от 21 до 35 мг/л (в среднем – 28.00 мг/л), в придонном горизонте - от 80 до 107 мг/л (89.12 мг/л). Это максимальное (на данном этапе исследований) количество сульфатов для данного озера. В летний период также отмечалось увеличение концентрации сульфатов ко дну, за исключением 2016 г. Лето 2017 г. было более дождливым по сравнению с предыдущими годами исследования, что сказалось и на количестве сульфатов – оно наименьшее за весь период исследований (рис. 2б). В поверхностном слое водной толщи концентрация сульфатов изменялась от 6 до 25 мг/л (в среднем – 21.21 ± 9.99 мг/л), в придонном слое - от 15 до 107 мг/л (49.83 ± 35.02 мг/л).

В марте среднее значение рН было 6.50, что свидетельствовало о некотором подкислении вод (минимальные значения показателя достигали 5.50), следовательно, при таких значениях рН больше 80 % сероводоро-

Рис. 2. Распределение сульфатов в водной толще оз. Назаровское а) в зимний и б) в летний периоды Fig. 2. Distribution of sulfates in the water column of Lake Nazarovskoe a) in the winter and b) in the summer

да могло находиться в молекулярной форме (более токсичной для гидробионтов). В июле среднее значение составляло 7.45 (изменяясь от 7.10 до 8.12), в этих условиях он встречался в основном в форме гидросульфид-иона. Именно при наличии льда на озере определение сероводорода особенно необходимо.

Как зимой, так и летом поверхностные слои воды содержали кислород (от 3 до 9 мг/л). В марте, начиная с трех метров и до дна, наблюдается исчерпание кислорода (концентрация была чуть более 0 мг/л). В летний период в верхних слоях содержание кислорода составляло от 7 до 9 мг/л, затем постепенно происходило снижение его практически до нуля (минимум зафиксирован в придонном слое воды).

Среднее содержание растворенного органического углерода в марте составляло 27.26 ± 7.58 мг/л; в июле – 17.32 ± 1.29 мг/л.

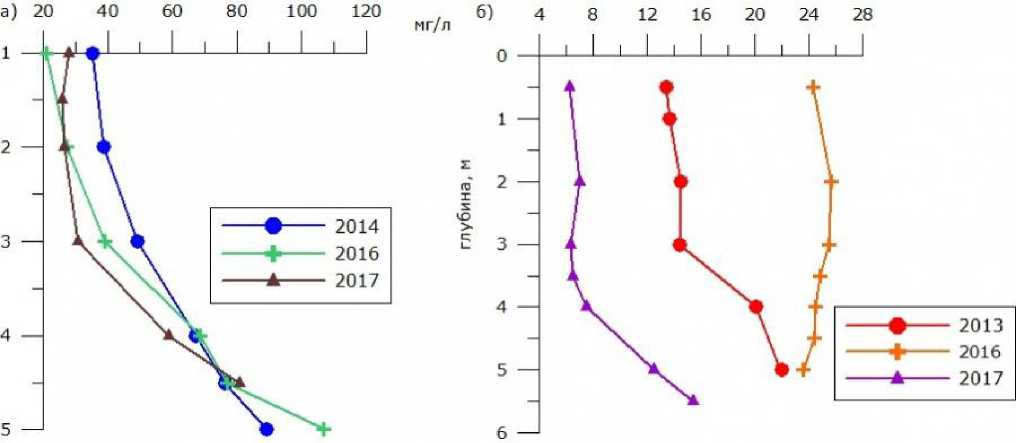

Среднее содержание сероводорода/суль-фидов зимой значительно превышало данные для летнего периода (рис. 3) и составляло 340, летом - 28 мкг/л. Для сравнения приведены полученные данные по содержанию этого соединения в воде соседнего с оз. Назаровское оз. Белое - в среднем 152 мкг/л и других изученных нами озер: Святое – 7 мкг/л, Нижнее – 11 мкг/л и Верхнее – 5 мкг/л (все водоемы расположены на территории Коношского района Архангельской области).

Поверхностный слой водной толщи содержал минимальные количества сероводо-рода/сульфидов – 5.91 ± 4.12 мкг/л, в при- донном слое их содержится в 130 раз больше – 779 ± 548 мкг/л (максимум 1355 мкг/л). Концентрация сульфатов в придонном слое воды больше, чем на поверхности озера.

В летний период наблюдалось снижение концентрации сероводорода/сульфидов - в среднем до 28 мкг/л, максимум отмечен в 2013 г. - 517 мкг/л (среднее значение концентрации для оз. Белое составляло 12; оз. Святое – 10; оз. Нижнее – 37 (максимум 292); оз. Верхнее – 9 мкг/л). При этом в придонном слое водной толщи в летний период интенсивность процесса сульфатредукции была выше – 29.45 мкг S/дм3 сут, чем зимой, когда практически не наблюдалось протекание процесса, – 1.09 мкг S/дм3 сут.

Продуцирование сероводорода в ходе сульфатредукции и образование его производных соединений находит продолжение и в донных отложениях озер.

Содержание сульфатной серы (по применяемой методике параметр включает сульфаты жидкой и твердой фаз ДО) в среднем составляло 0.78 ± 0.72 % (в расчете на абсолютно сухое вещество).

В жидкой фазе осадков оз. Назаровское отмечено содержание сульфатов, в среднем в марте и июле превышающее 2500 мг/л. В марте их количество составляло в среднем 2850 мг/л, увеличиваясь от поверхностного слоя отложений в их толщу от 2300 до 3600 мг/л; в июле – 3180 мг/л, снижаясь незначительно по мере погружения в толщу отложений от 3100 до 2800 мг/л.

Не подвергшееся минерализации органическое вещество (в пересчете на органиче-

Рис. 3. Распределение сероводорода и сульфидов в водной толще оз. Назаровское а) в зимний и б) летний периоды

Fig. 3. Distribution of hydrogen sulfide and sulphides in the water column of Lake Nazarovskoe a) winter and b) summer periods

ский углерод) сохранилось в донных отложениях в среднем количестве 9.50 % а.с.в., уменьшаясь к более глубоким слоям. Количество неизрасходованного лабильного ОВ составляло в поверхностном слое отложений в марте – 7.21 %, в июле – 6.18 %, что говорит о чуть большем его количестве в зимний период. Количество не подвергшегося минерализации органического вещества в ДО (в пересчете на углерод) в зимний период в среднем превышало его содержание летом. Доля лабильной фракции ОВ в июле насчитывала в оставшемся ОВ до 70 %.

Содержание железа в жидкой фазе ДО в марте изменялось от 120 до 240 мкг/л; в июле – от 250 до 510 мкг/л. В сумме твердой и жидкой фаз отложений восстановленная форма реакционноспособного железа (т. е. способного к переходу из одной фазы в другую при смене физико-химических условий в среде) содержалась в количестве 1.59 ± 0.74 % (в расчете на сухое вещество). Содержание железа в составе моносульфидов не превышало в среднем 0.02 %; пирита ‒ 0.61 %, изменяясь от 0.00 до 2.28 %. Эти величины говорят о различной интенсивности процесса сульфатредукции в отложениях, что привело к накоплению производных сероводорода в ДО также в разных количествах.

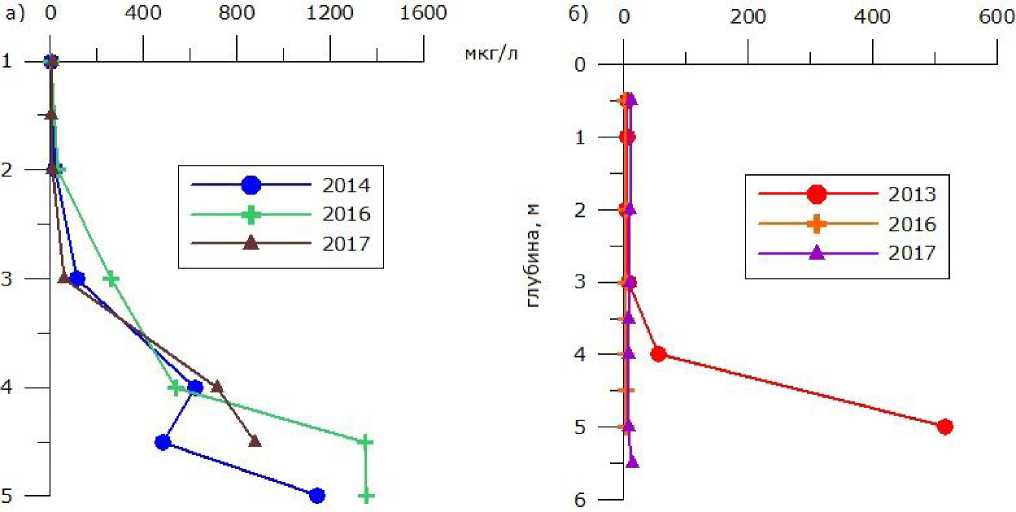

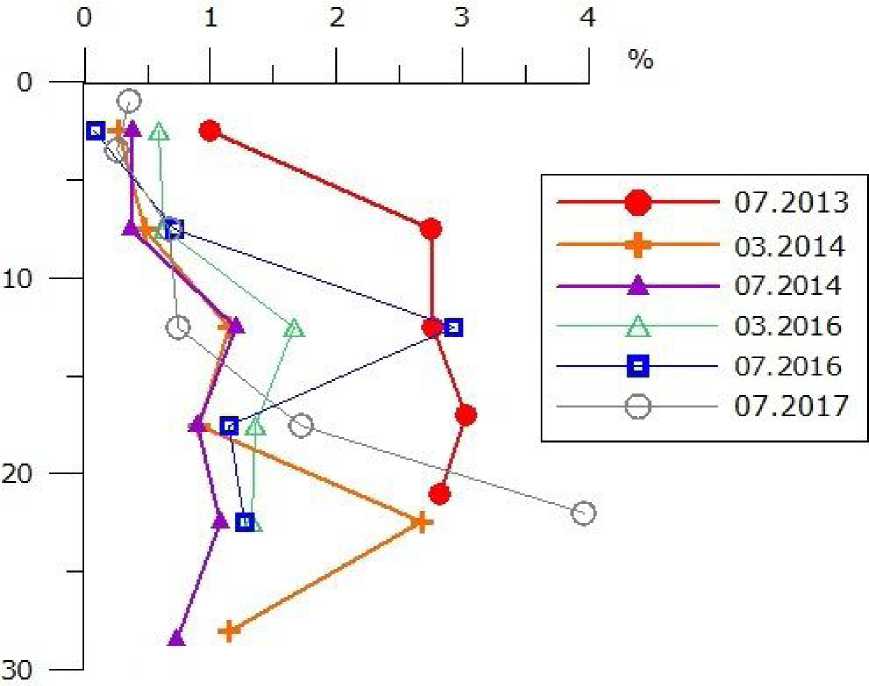

В ходе проведенных исследований было установлено, что среднее содержание соединений восстановленной серы в ДО оз. На-заровское с 2013 по 2017 годы составляло в марте 1.36 ± 0.88 % а.с.в., изменяясь в интервале от 0.13 до 3.14 %; в июле – 1.40 ± 1.00 % (от 0.08 до 3.96 %) (рис. 4).

Обсуждение

Полученные данные по гидрохимическим показателям (рН, содержание кислорода, растворенного органического углерода, сульфатов) оз. Назаровское свидетельствуют о создании в придонных слоях воды в оба сезона условий, которые не препятствуют протеканию процесса сульфатредукции.

Данные по содержанию соединений восстановленной серы в воде и ДО пресноводных озер немногочисленны и представлены в публикациях середины прошлого века, а при современной тенденции изучение суль-фатредукции сводится к определению только скорости процесса и видового разнообразия серных бактерий. Поэтому проводится сравнение с ранее полученными нами результатами.

Лимитирующим содержанием сульфатов считают величины от 8 до 40-100 мкмоль/л (Holmer, Storkholm, 2001), т. е. приблизительно от 1 до 10 мг/л. Для жидкой фазы ДО оз. Назаровское эта величина составляла 2500 мг/л. Следовательно, концентрации сульфатов не должны сдерживать деятельность сульфатредуцирующих бактерий в ДО изучаемого нами озера.

В других исследованных нами водоемах концентрация сульфатов в жидкой ДО состав-

Рис. 4. Распределение соединений восстановленной серы в донных отложениях оз. Назаровское

Fig. 4. Distribution of reduced sulfur compounds in bottom sediments of Lake Nazarovskoe

ляла: оз. Белое в среднем - 5280, оз. Нижнее - 496, оз. Святое – 1334 мг/л (Титова и др., 2017).

Величина ∑SH2S в донных отложениях других водоемов Коношского района составляла: оз. Белое – 2.40 % (от 0.00 до 8.94 %); оз. Нижнее – 0.19 % (от 0.04 до 1.12 %); оз. Святое – 0.29 % (от 0.04 до 3.18 %) (Титова и др., 2017).

При рассмотрении накопления соединений восстановленной серы только в годы, когда отбор проводился в оба сезона, содержание ∑SH2S будет выглядеть следующим образом: март – 1.64 ± 0.87 % (от 0.27 до 3.14 %), июль - 1.21 ± 0.73 % (от 0.08 до 2.94 %).

В табл. 1 приведено в среднем распределение форм в составе ∑SH2S в ДО оз. Наза-ровское.

Таблица 1. Распределение форм серы в составе ∑SH2S по сезонам в донных отложениях оз. Наза-ровское

Table 1. Distribution of sulfur forms in the composition ∑SH2S by seasons in bottom sediments of Lake Nazarovskoe

|

% от ∑SH2S |

Март |

Июль |

|

Сульфидная |

1.10 |

0.40 |

|

Элементная |

1.49 |

1.03 |

|

Пиритная |

40.46 |

52.59 |

|

Органическая |

56.95 |

45.98 |

Из представленных выше данных видно, что пиритная сера среди соединений восстановленной серы преобладала или занимала последующее место в оба сезона, в донных отложениях пирит может образоваться только в результате преобразования образующегося сероводорода и сульфидов. Количества сульфидной серы в ДО озера минимальны. Наличие элементной серы, хотя и в небольших количествах, свидетельствует, что окисление сероводорода/сульфидов имело место в отложениях, но, возможно, эта форма также расходовалась при трансформации продуктов ОВ и при образовании пирита.

Содержание органической серы, доминирующей среди форм зимой, составляло - 1.04 % а.с.в., в летний период количество сокращалось почти вдвое - до 0.55 % а.с.в., уступая эту роль пириту - 0.66 % а.с.в. Следовательно, происходит сокращение количеств органической серы, которая могла служить в качестве дополнительного источника соединений серы (Rudd et al., 1986) (с последующим вовлечением последних в цикл этого элемента) при минерализации ОВ.

Для систематизации вышеописанных результатов они были обобщены в табл. 2.

Таблица 2. Сводные результаты показателей в воде и донных отложениях оз. Назаровское Table 2. Summary results of indicators in water and bottom sediments of Lake Nazarovskoe

|

Показатель |

Март |

Июль |

|

Вода |

||

|

рН |

6.50 |

7.45 |

|

Кислород, мг/л |

0 |

5 |

|

РОУ, мг/л |

27.26 |

17.32 |

|

Сульфаты, мг/л |

52 |

16 |

|

Сероводород/сульфиды, мкг/л (max) |

340 (1355) |

28 (152) |

|

Донные отложения |

||

|

Сульфаты, мг/л |

2850 |

3180 |

|

Железо раств., мкг/л |

200 |

350 |

|

Лабильное ОВ, %. |

7.21 |

6.18 |

|

Железо пиритное, % |

0.58 |

0.65 |

|

Сумма восстановленной серы, % |

1.64 |

1.21 |

Были изучены корреляционные зависимости между характеризующими протекание сульфатредукции и накопление соединений восстановленной серы показателями в образцах, отобранных в марте и июле одного и того же года.

Только для донных отложений (n = 20) отбора в марте отмечены обратные зависимости между содержанием органического вещества (Сог) и следующими показателями (р < 0.05): S2о-р(г-0.62), S пир (-0.52), Fe(II) (-0.52), SO42- (-0.75), что позволяет предположить протекание в осадках восстановительных процессов с затратой ОВ, в том числе и на процесс сульфатредукции. Для ДО отбора в июле (n = 19) не выявлено никаких явно выраженных зависимостей между этими же показателями.

Максимальная скорость изучаемого процесса установлена в летний период для поверхностных слоев ДО - до 555 мкг S/дм3 сут (для ДО оз. Белое этот показатель составлял около 2000 мкг S/дм3 сут), а в зимний период максимум отмечен для слоя 9-10 см -338 мкг S/дм3 сут. Это может быть связано с тем, что в период осенней гомотермии и непосредственно летом происходит дополнительное поступление в ДО органического вещества со стоками с водосбора или в результате отмирания водорослей, раститель- ности и водных организмов; проникновение кислорода в толщу отложений (до 15 см) и частичное окисление соединений восстановленной серы (приводящее к пополнению запаса сульфатов). В подледный период кислород в ДО заканчивается в результате расходования его на окислительные процессы ‒ условия постепенно сменяются сначала на микроаэрофильные, затем на анаэробные, т. е. создаются условия для активизации деятельности СРБ. В период весенней гомотермии и открытой воды образовавшиеся ранее и образующиеся летом восстановленные соединения серы (∑SH2S) в верхних слоях отложений могут подвергаться окислительным процессам, поэтому, несмотря на значительную интенсивность процесса сульфатре-дукции, летом в ДО не происходит столь же явно выраженного накопления соединений восстановленной серы, как зимой. Однако в более глубоких слоях отложений отмечено накопление восстановленной серы, несмотря на более низкую скорость процесса сульфатредукции - максимальное содержание ∑SH2S зафиксировано в июле 2017 г. для горизонта 20-24 см, при том что интенсивность процесса сульфатредукции для этого слоя отложений составляла только 43 мкг S/ дм3 сут, и совсем немного отличалась от интенсивности процесса для придонного слоя воды.

Заключение

В заключение обобщены и приведены факторы или показатели, которые влияли на протекание процесса сульфатредукции и накопление соединений восстановленной серы в воде и донных отложениях оз. На-заровское, показаны особенности этих процессов.

По минерализации воды, составляющей в среднем 146 мг/л, оз. Назаровское относится к пресноводным водоемам. В зимний период это показатель практически вдвое выше, чем летом. По содержанию главных ионов -к категории гидрокарбонатного класса кальциевой группы. При этом среднее содержание сульфатов в воде данного водоема составляло 35 ± 25 мг/л, максимально - 106 мг/л. Представленные значения - наибольшие для всех изученных нами пресноводных озер. Несмотря на это, отмечено увеличение их количества зимой относительно летнего периода и от поверхности ко дну в оба сезона (несмотря на протекание сульфатредук-ции), что может косвенно свидетельствовать о поступлении сульфатов с грунтовыми водами.

Наибольшее количество сероводорода составляло 1355 мкг/л (представленная величина максимальна как для данного озера, так и для других исследованных нами пресноводных озер) и было отмечено в зимний период. Для большинства других водоемов этот показатель максимален в летний период.

Как и для всех изученных нами ранее пресноводных водоемов, в оз. Назаровском более интенсивно восстановление сульфатов в ДО осуществлялось в летний период (максимальная скорость процесса составляла 555 мкг S/дм3 сут), хотя в целом интенсивность этого процесса в ДО оз. Назаровское была меньше, чем во всех ранее исследованных озерах.

В отличие от большинства ранее исследованных нами озер, расположенных на территории Архангельской области, в ДО которых доминирующей формой являлась ‒ органическая, а среди сульфидных - сера моносульфидов, в оз. Назаровском в целом доминирующей формой серы была пиритная, доля которой порой достигала 94 % от общего количества соединений восстановленной серы.

На накопление восстановленных соединений серы в ДО оз. Назаровское оказало влияние содержание сульфатов в жидкой фазе и скорость протекания процесса: с одной стороны, ∑SH2S в среднем на порядок больше, чем для большинства исследованных нами ранее озер, но с другой стороны, в 2 раза меньше, чем в ДО оз. Белое, в котором скорость сульфатредукции оказалась в 4 раза выше. Даже несмотря на то, что оз. Белое мельче исследуемого нами водоема в 2 раза и доступного для СРБ ОВ в нем должно быть меньше, соединений восстановленной серы должно было бы накапливаться меньше.

На основании полученных результатов можно предположить, что запас ∑SH2S в донных отложениях создается в зимний период, а летом лишь пополняется. В зимний период образовавшиеся соединения восстановленной серы накапливаются (в водоеме отмечены анаэробные условия даже в водной толще). Летом же образовавшиеся ранее и образующиеся непосредственно в период наибольшей активности процесса в верхних слоях отложений соединения восстановленной серы могут подвергаться окислительным процессам из-за небольшой глубины озера.

Список литературы Особенности сульфатредукции и накопления соединений восстановленной серы в пресноводном неглубоком озере Назаровское (Архангельская область)

- Агроклиматический справочник по Архангельской области . Л.: Гидрометеоиздат, 1961. 220 с.

- Вайнштейн М. Б. Сульфатвосстанавливающие бактерии водоемов: экология и кластерирование (Обзор) // Прикладная биохимия и микробиология. 1996. Т. 32. № 1. С. 136-143.

- Волков И. И. Геохимия серы в осадках океана . М.: Наука, 1984. 272 с.

- Волков И. И., Жабина Н. Н. Методы определения различных соединений серы в морских осадках // Химический анализ морских осадков / Под ред. Э. А. Остроумова. М.: Наука, 1980. С. 5-27.

- Гельман Н. Э., Терентьева Н. А., Шанина Т. М. Методы количественного органического элементного микроанализа . М.: Химия, 1987. 296 с.

- Глобальный биогеохимический цикл серы и влияние на него деятельности человека / Под ред. акад. Г. К. Скрябина. М.: Наука, 1983. 424 с.

- ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность . Введен 1982-01-01. Переиздан 2002-08-01. М.: Изд-во стандартов СССР, 1980. 5 с.

- ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб . Введен впервые 2001-07-01. М., 2001. 48 с.

- Драбкова В. Г., Сорокин И. Н. Озеро и его водосбор - единая природная система . Л.: Наука, 1979. 195 с.

- Иванов М. В. Распространение и геохимическая деятельность бактерий в осадках океана . Т. 2. Геохимия донных осадков / Океанология. Химия океана. М.: Наука, 1979. С. 312-349.

- Кононец М. Ю., Пахомова С. В., Розанов А. Г., Проскурнин М. А. Определение растворенных форм железа в морской воде с помощью феррозина // Журнал аналитической химии. 2002. Т. 57. № 7. С. 704-708.

- Остроумов Э. А. Метод определения форм восстановленной серы в отложениях Черного моря // Труды Института океанологии АН СССР. 1953. Т. 7. С. 57-69.

- ПНД ф 14.1:2:4.132-98. Методика выполнения измерений массовой концентрации анионов: нитрита, нитрата, хлорида, фторида, сульфата и фосфата в пробах природной питьевой и сточной воды методом ионной хроматографии . М., 2008. 21 с.

- РД 52.24.450-2010. Массовая концентрация сероводорода и сульфидов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с N^-диметил-^фенилендиамином . Ростов н/Д: Росгидромет, 2010. 50 с.

- Соколов В. С. Определение реакционноспособных форм железа и марганца в морских осадках // Химический анализ морских осадков / Под ред. Э. А. Остроумова. М.: Наука, 1980. С. 28-41.

- Тимофеева С. С.? Ошаров А. Б., Бейм А. М. Экологическая химия сернистых соединений . Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1991. 134 с.

- Титова К. В., Кокрятская Н. М. Соединения серы в озерах на территории Кенозерского национального парка (Каргопольский район, Архангельская область) // Вопросы естествознания. 2018. Науки о Земле. № 4 (18). С. 67-74.

- Титова К. В., Кокрятская Н. М., Жибарева Т. А. Процесс сульфатредукции в пресноводных озерах (Белое, Нижнее, Святое) Коношского района Архангельской области // Вестник МГОУ. Естественные науки. 2017. № 4. С. 123-134. DOI: 10.18384/2310-7189-2017-4-123-134

- Хатчинсон Д. Лимнология: Географические, физические и химические характеристики озер . М.: Прогресс, 1969. 592 с.

- Holmer M., Storkholm P. Sulphate reduction and sulphur cycling in lake sediments: a review // Freshwater Biology. 2001. Vol. 46. Issue 4. Р. 431-451.

- ISO 8245:1999. Water quality - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC). Geneva: International Organization of Standardization, 1999. 11 р.

- Rovira P., Vallejo V. Ramon. Labile and recalcitrant pools of carbon and nitrogen in organic matter decomposing at different depths in soil: an acid hydrolysis approach // Geoderma. 2002. Vol. 107. P. 109-141. DOI: 10.1016/S0016-706(01)00143-4

- Rudd John W. M., Kelly C. A., Furutani Akira. The role of sulfate reduction in long term accumulation of organic and inorganic sulfur in lake sediments // Limnol. Oceanogr. 1986. Vol. 31 (6). P. 1281-1291.