Особенности внутренней картины болезни и мотивации на лечение больных хроническим вирусным гепатитом С

Автор: Огарев Валерий Владимирович, Малыгин Владимир Леонидович

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психосоматика

Статья в выпуске: 2 (95), 2017 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования являлось изучение особенностей внутренней картины болезни и мотивации к лечению больных хроническим вирусным гепатитом С. Обследовано 130 больных ХВГС. Выявлено, что телесный компонент ВКБ больных ХВГС редуцирован и значимого влияния на мотивацию к лечению не имеет. Эмоциональный, когнитивный и мотивационный компоненты ВКБ оказывают существенное влияние на мотивацию к лечению и тесно связаны между собой. Особое значение имеют реакции тревоги, когнитивная регуляция эмоций, осмысленность жизни и нацеленность на результат. Обнаружены характерологические свойства, которые оказывают значимое влияние на отдельные компоненты ВКБ и мотивацию на лечение. Определены различные психологических механизмы, снижающие готовность к лечению. Одни из них обусловлены действием психологических защитных механизмов и проявляются недостаточным осознаванием тяжести заболевания. Другие связаны с использованием неадаптивных стратегий совладания с болезнью. Полученные данные определяют цели-мишени психокоррекционных программ, направленных на повышение мотивации к лечению больных ХВГС.

Больные хроническим вирусным гепатитом с, внутренняя картина болезни, мотивация на лечение, характерологические свойства, терапевтический альянс

Короткий адрес: https://sciup.org/14295994

IDR: 14295994 | УДК: 616.89:616.36-002.2:616-052

Текст научной статьи Особенности внутренней картины болезни и мотивации на лечение больных хроническим вирусным гепатитом С

Актуальность проблемы вирусного гепатита С определяется его распространенностью: вирусом гепатита С инфицированы от 2 % до 3 % населения РФ [12] и до 1,8 % населения США [13], а также недостаточной мотивацией больных на лечение, обусловленной дороговизной противовирусной терапии, наличием противопоказаний, отказами от лечения в результате неудачного опыта [17]. Согласно оценкам, лишь 20 % больных делали попытки приема противовирусной терапии [18]. Причины, по которым пациенты не получают терапию, включают также наркотическую зависимость, психические расстройства [18] и редкое посещение врача. Эффективность лечения зависит не только от назначенного курса терапии, но и от степени мотивации пациента к лечению, от его приверженности к терапии [21]. У многих пациентов может не хватать мотивации на лечение, навыков или знаний, чтобы выполнять медицинские рекомендации [16]. Повышение уровня мотивации к лечению невозможно без знания особенностей совладающего с болезнью поведения пациента и понимания феномена внутренней картины болезни.

На данный момент наиболее разработанным понятием, описывающим суть отношений «личность – болезнь», в отечественной литературе считается концепция внутренней картины болезни (ВКБ), предложенная В.В. Николаевой [6]. Внутренняя ВКБ пациентов, страдающих вирусным гепатитом С, их мотивация на лечение и совладание с болезнью в отечественных исследованиях до настоящего времени являются недостаточно изученными. Имеются лишь отдельные работы, посвященные различным психологическим нарушениям, качеству жизни, психологическим характеристикам пациентов с вирусным гепатитом С [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11].

Цель исследования: изучение особенностей внутренней картины болезни и мотивации к лечению больных хроническим вирусным гепатитом С.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 140 больных ХВГС (шифр по МКБ-10 В18.2). В зависимости от степени мотивации на лечение все больные при помощи опросника «Шкала оценки изменений Университета Род-Айленд» (URICA) были распределены в группы: группа 1 (n=70) – отсутствие мотивации к лечению (стадия предваряющих размышлений), группа 2 (n=60) – высокий уровень мотивации к лечению (стадия действий в отношении совладания с болезнью), группа 3 (n=10) – амбивалентная мотивация к лечению (стадия размышлений). Группа 3 (n=10) из дальнейшего исследования была исключена, так как её размер был недостаточным для статистического анализа. Размер итоговой выборки – 130 больных ХВГС.

Средний возраст больных – 39,36±9,27 года, из них 98 мужчин (75,38 %), 32 женщины (24,62 %), проходящие плановое стационарное или амбулаторное обследование и лечение. В качестве группы сравнения для оценки телесного уровня ВКБ взяты больные желчно-каменной болезнью, находящиеся на консервативном лечении (n=40).

Теоретической основой исследования являлась концепция ВКБ В.В. Николаевой.

Для исследования чувственного уровня ВКБ был использован тест «Выбор дескрипторов интрацеп-тивных ощущений» А.Ш. Тхостова, С.П. Елшанского (2009). Эмоциональный уровень ВКБ изучался при помощи «Шкалы субъективной оценки ситуационной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (1978) и опросника «Эмоциональное реагирование на болезнь» В.М. Ялтонского (2007). Когнитивный уровень ВКБ исследовался с использованием опросника «Когнитивная регуляция эмоций» (Garnefski et al., 2002) в адаптации Е.И. Рассказовой, А.Б. Леоновой, И.В. Плужникова (2011). Мотивационный уровень определяли по тесту «Смысложизненные ориентации Д. Крамбо и Л. Махолик (1968) в адаптации Д.А. Леонтьева (1992), по «Шкале оценки изменений Университета Род-Айленд» (URICA) E.N. McConnaughy, J.O. Prochaska и W.F. Velicer (1983) в адаптации В.М. Ялтонского (2004) и по опроснику для оценки терапевтического альянса HAq-II (Barber J.P., 1996) в адаптации П.В. Тучина. Для уточнения влияния на мотивацию к лечению были исследованы особенности темперамента и характера больных ХВГС с использованием Шкалы импульсивности Барратта (BIS-11) (Barratt E.S., 1987) в адаптации Т.И. Медведевой, С.Н. Ениколопова (2015) и диагностической методики TCI-125 «Структура характера и темперамента» Клониджера (1991) в адаптации Н.А. Алмаева, Л.Д. Островской (2005).

Статистический анализ данных . Для сравнительного анализа порядковых данных в независимых выборках применяли критерий Манна-Уитни. Изучение связей между выявленными психологическими характеристиками обследованных проводили при помощи коэффициента корреляции Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное нами сравнительное исследование особенностей интрацептивных ощущений среди больных ХВГС и больных ЖКБ, находящихся на консервативном лечении, выявило достоверно большую частоту выбора различных интрацептив-ных ощущений (испытанных и болезненных ощущений, важных и значимых ощущений) у больных с ЖКБ по сравнению с больными ХВГС (табл. 1).

Таблица 1 Результаты психосемантической методики «Выбор интра-цептивных ощущений» у больных хроническим вирусным гепатитом С и больных желчно-каменной болезнью

|

Количество дескрипторов, подходящих для описания |

ХВГС (n=130) |

ЖКБ (n=40) |

Достоверность различий (р) |

|

Интрацептивные ощущения |

39,80±14,96 |

45,09±6,3 |

0,034* |

|

Испытанные ощущения |

30,34±13,35 |

34,5±6,25 |

0,042* |

|

Болезненные ощущения |

19,12±10,99 |

22,69±4,89 |

0,036* |

|

Важные, значимые ощущения |

1,73±1,76 |

4,59±15,73 |

0,02* |

* – Достоверность различий.

Полученные данные отражают имеющиеся различия в телесном восприятии болезни у больных вирусным гепатитом С и желчно-каменной болезнью, что, вероятно, может оказывать непосредст- венное влияние на формирование представлений о болезни. Схожие данные о недостаточной включенности в картину ВКБ у больных ХВГС телесного компонента подтверждаются также исследованием Т.В. Подосиновой [8], в котором показано, что заболевание вирусным гепатитом С, сочетанное с зависимостью от опиатов, не находит отражения на чувственном уровне ВКБ, так как для этого нет специфической чувственной ткани. Как отмечает автор, большая часть ощущаемых телесных симптомов трактуется больными как явление, относящееся к абстиненции, обусловленной употреблением опиатов, а не к вирусному гепатиту С. Поэтому в этих случаях ВГС не получает вторичного значения и не включается в концепцию болезни.

Анализ полученных данных особенностей ин-трацептивных ощущений у больных ХВГС в зависимости от стадий изменений поведения в отношении болезни (Шкала оценки изменений Университета Род-Айленд) выявил следующее (табл. 2)

Таблица 2

Результаты психосемантической методики «Выбор интрацеп-тивных ощущений» у больных ХВГС, находящихся на стадиях предваряющих размышлений (n=70) и действий (n=60)

|

Кол-во дескрипторов, подходящих для описания |

Стадии |

Достоверность различий (р) |

|

|

предваряющего размышления Группа 1 (n=70) |

действий Группа 2 (n=60) |

||

|

Интрацептивные ощущения |

49,438±13,76 |

32,671±11,78 |

0,00002* |

|

Испытанные ощущения |

38,125±12,45 |

25,682±9,76 |

0,0005* |

|

Болезненные ощущения |

25,313±10,57 |

14,432±7,25 |

0,0002* |

|

Опасные, угрожающие здоровью ощущения |

10,833±7,96 |

6,591±5,82 |

0,011* |

* – Достоверность различий.

Выявлено, что на стадии предваряющего размышления больные ХВГС выделяют достоверно большее количество дескрипторов, подходящих для описания болезни, чем на стадии действия. При этом отмечены положительные корреляционные связи количества дескрипторов, подходящих для описания интрацептивных ощущений (R=0,260, p<0,05), количества дескрипторов, подходящих для описания испытанных ощущений (R=0,284, p<0,05), и количества дескрипторов, подходящих для описания болезненных ощущений (R=0,234, p<0,05), с выраженностью реактивной тревоги. Вероятно, именно тревога заставляет больных ХВГС прислушиваться к своим телесным ощущениям и концентрировать на них внимание. В то же время неопределенность этих ощущений затрудняет понимание их непосредственной связи с болезнью и не повышает мотивацию к совладанию с болезнью. Так, корреляционный анализ обнаружил достоверную отрицательную связь (R=-0,310) количества интра-цептивных ощущений (в абсолютных значениях) со стадией действия и положительную связь (R=0,222) со стадией предваряющих размышлений по шкале оценки готовности к изменению поведения URICA.

Исследование эмоционального уровня ВКБ выявило, что уровни реактивной и личностной тревожности среди больных ХВГС, находящихся на стадии предваряющего размышления, по сравнению с больными ХВГС, демонстрирующими готовность к действию, достоверно выше, в частности показатели умеренно-выраженной реактивной тревожности (52,9 % – n=37 и 25,0 % – n=15; p=0,001), проявлявшиеся ощущением напряжения, беспокойством, тревожностью, опасениями за свое будущее. Низкий уровень реактивной тревоги достоверно чаще отмечался у больных, находящихся на стадии действия (23,3 % – n=14 и 2,8 % – n=2; p=0,0003). Распространенность высокого уровня тревоги в анализируемых группах была сопоставима: 44,3 % (n=31) – у находящихся на стадии предваряющих размышлений, 51,7 % (n=31) – на стадии действий. В целом распространенность умеренно-выраженной и выраженной тревоги у больных, находящихся на стадии предваряющих размышлений, была достоверно выше (97,2 % – n=68; p=0,001), чем у больных, находящихся на стадии действия (76,7 % – n=46). При этом уровень личностной тревоги в анализируемых группах не имел различий. Проведенный корреляционный анализ связей тревожности и готовности к действиям с применением опросника URICA выявил положительную связь низкого уровня тревоги (уровень личностной тревоги в анализируемых группах по данным опросника Спилбербегера– Ханина) с готовностью к действиям (R=0,35, p<0,5).

Анализ данных опросника эмоционального реагирования на болезнь выявил противоречивость полученных данных. Среди больных, находящихся на стадии предваряющих размышлений, показатели по шкалам оптимизм и облегчение были достоверно выше, чем у больных, находящихся на стадии действия (1,78±1,09 и 0,92±0,95, p<0,05; 0,78±0,44 и 0,31±0,48, p<0,03). Переживаемые ими эмоции по отношению к болезни по сравнению с пациентами, находящимися на стадии действия, сочетались с более выраженным равнодушием к своему состоянию (1,11±1,36 и 0,54±0,78, p<0,05) и меньшей готовностью к борьбе за выздоровление (2,0±0,71 и 2,38±0,51, p<0,045). В свою очередь больные, находящиеся на стадии действия, испытывали более выраженную беспомощность (1,46±1,05 и 1,0±0,71, p<0,042) по отношению к болезни, меньшее облегчение и оптимизм (0,31±0,48 и 0,78±0,44, p<0,03), но в то же время более выраженную готовность к борьбе (2,38±0,51 и 2,0±0,71, p<0,045).

Таким образом, больные ХВГС, находящиеся на стадии предваряющих размышлений, менее обеспокоены своим состоянием, недооценивают его тяжесть, проявляя необоснованный оптимизм и отчасти даже равнодушие к своему состоянию, что во многом определяет их неготовность к каким-либо действиям. Корреляционный анализ выявил множественные корреляционные связи между эмоциональными реакциями на болезнь и готовностью (неготовностью) к действиям по совладанию с болезнью.

Положительные связи с готовностью к действиям в отношении болезни имели следующие эмоциональные реакции: тревога (R=0,68), страдание (R=0,7), печаль (R=0,6), беспомощность (R=0,65) и готовность к борьбе (R=0,48). Отрицательную связь демонстрировали оптимизм (R=-0,45), спокойствие (R=-0,48), облегчение (R=-0,58) и разочарование (R=-0,65). Со стадией предваряющих размышлений (отсутствие готовности к действиям) были положительно связаны оптимизм (R=0,62), спокойствие (R=0,44), уверенность в собственных силах (R=0,61), разочарование (R=0,56). Отрицательная связь прослеживалась с тревогой (R=-0,62), страданием (R=-0,8), беспомощностью (R=-0,67), печалью (R=-0,69), готовностью к борьбе (R=-0,56).

Выявленное противоречие между более высоким уровнем тревоги по тесту Спилбергера–Ханина среди больных, находящихся на стадии предваряющего размышления, и проявляемые ими оптимизм, спокойствие, уверенность в своих силах по отношению к болезни отражают активизацию механизмов психологических защит, что, в свою очередь, препятствует осознаванию и принятию болезни. В противоположность этому осознавание, принятие и переживание негативных эмоций способствуют принятию решений по совладанию с болезнью и повышают мотивацию к лечению и вероятность обращения за помощью. Напротив, отрицание проблемы, отсутствие тревоги за свое состояние и будущее, спокойное отношение к болезни, излишний оптимизм, самоуверенность и недооценка серьезности заболевания снижают мотивацию на лечение.

Полученные данные могут являться целями-мишенями психотерапии, направленной на повышение мотивации пациентов к лечению.

Когнитивный компонент ВКБ изучался нами при помощи опросника «Когнитивная регуляция эмоций», целью которого являлось выявление аффективной и когнитивной составляющих в формировании стратегий поведения, направленных на совладание с болезнью.

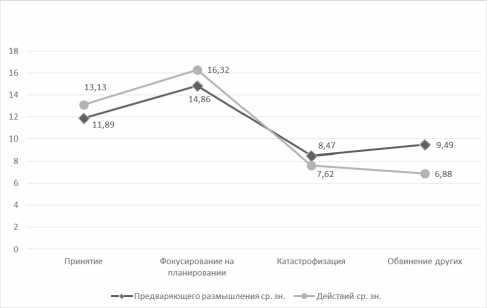

Рис. 1. Показатели опросника когнитивной регуляции эмоций у больных ХВГС, находящихся на стадии предваряющих размышлений и стадии действий (шкалы с достоверными различиями)

Как показано на рисунке 1, анализ когнитивной регуляции эмоций среди обследованных больных обнаружил, что среди больных гепатитом С, находящихся на стадии действий, достоверно выше показатели по шкале «Принятие», отражающей, согласно характеристикам опросника, адаптивную стратегию принятия ситуации, связанной с болезнью, что может способствовать процессам совладания со стрессом, в частности планированию действий, направленных на преодоление болезни.

Данное предположение подтверждает наличие достоверно более высоких показателей по шкале «Фокусирование на планировании» среди больных, находящихся на стадии действий, по сравнению с больными, находящимися на стадии предваряющих размышлений. Следует отметить, что показатели шкал «Катастрофизация» и «Обвинение других» также достоверно выше среди больных, находящихся на стадии предваряющего размышления, что показывает влияние эмоций и способа совладания с ними на процессы принятия решений.

Проведенный нами корреляционный анализ обнаружил отрицательные связи адаптивных стратегий «Позитивная перефокусировка» (R=-0,3, p<0,01) и «Позитивный пересмотр» (R=0,21, p<0,01) с уровнем реактивной тревоги теста Спилбергера– Ханина, положительную связь личностной тревоги (R=0,23, p<0,01) с неадаптивной стратегией «Руми-нация» и отрицательную связь (R=0,4, p<0,01) со стратегией «Позитивная перефокусировка».

Таким образом, высокий уровень тревоги снижает эффективность когнитивной регуляции эмоций и способность больного к использованию адаптивных стратегий, направленных на совладание с болезнью. Больные в этих случаях, расценивая болезнь как катастрофу, фиксируются на тревожных размышлениях, что создает препятствия к планированию адекватных действий, направленных на преодоление болезни. Схожие данные о влиянии тревоги на когнитивную регуляцию эмоций приводят и другие авторы [10, 15].

Проведенный корреляционный анализ показателей опросника когнитивной регуляции эмоций со шкалой готовности к изменениям подтверждает полученные данные о влиянии различных стратегий когнитивной регуляции эмоций на показатели готовности к действиям по отношению к болезни. Так, неготовность к действиям по совладанию с болезнью (шкала предваряющего размышления) положительно связана с такими неадаптивными стратегиями, как «Катастрофизация» (R=0,23, p<0,01), «Обвинение других» (R=0,23, p<0,01) и отрицательно связана с адаптивной стратегией «Фокусирование на планировании». В то время как готовность к действиям положительно коррелирует со стратегиями «Принятие» (R=0,29, p<0,05) и «Фокусирование на планировании» (R=0,17, p<0,05), что может быть связано с менее интенсивным переживанием катастрофы по отношению к болезни и принятием своей ответственности за случившееся.

Таким образом, выявляются два различных психологических механизма формирования отказа от действий по совладанию с болезнью. Первый из них обусловлен действием психологических защитных механизмов, направленных на снижение тревоги, и проявляется недостаточным осознаванием тяжести заболевания и принятием болезни, излишним оптимизмом и беспечностью по отношению к болезни. Второй механизм связан с выбором неадаптивных когнитивных стратегий совладания с болезнью, что проявляется высоким уровнем тревоги, переживанием катастрофы по отношению к болезни и «параличом действий» по совладанию с болезнью. Влияние тревоги и депрессии на мотивацию к лечению отмечают и другие авторы [20].

По результатам методики СЖО Леонтьева между больными ХВГС, находящимися на стадии предваряющего размышления, и больными, пребывающими на стадии действий, выявлены достоверные различия следующих показателей: осмысленность жизни (108,14±6,1 и 99,27±7,8, p<0,004), цели жизни (35,39±2,8 и 30,77±3,4, p<0,0001), нацеленность на результат (27,7±1,6 и 25,38±2,1, p<0,012) и локус контроля Я (22,0±1,5 и 20,6±1,8, p<0,043). Корреляционный анализ обнаружил положительные связи мотивации на лечение (готовности к действиям) со шкалами цели жизни (R=0,25, p<0,05), результат (R=0,24, p<0,05), локус контроля Я (R=0,21, p<0,05), общий показатель осмысленности жизни (R=0,25, p<0,05). Выявлены отрицательные связи стадии предваряющего размышления со шкалами цели жизни (R=-0,21, p<0,05), общий показатель осмысленности жизни (R=-0,19, p<0,05).

Таким образом, больных, находящихся на стадии действий, характеризует наличие устойчивых целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Это говорит о целеустремленности данных больных или характеризует их как людей, планы которых являются весьма ценными, и, учитывая высокие баллы по шкалам «результат», «локус контроля Я», «общий показатель осмысленности», они принимают ответственность за достижение этих целей и более мотивированы на совладание с болезнью. В то время как больные на стадии предваряющего размышления характеризуются неверием в свои силы, подчиненностью «року судьбы» и отсутствием действий, направленных на преодоление болезни.

Непосредственное отношение к мотивационному уровню ВКБ и готовности к действиям по совладанию с болезнью имеет уровень терапевтического альянса. Выявлено, что пациенты на стадии действия обнаруживали достоверно чаще более высокий уровень терапевтического альянса по сравнению с пациентами, находящимися на стадии предваряющих размышлений (83,3 % и 58,6 %, p<0,03). Повышение уровня терапевтического альянса положительно коррелировало со стадией действия (R=0,36, p<0,05) и отрицательно (R=-0,23, p<0,05) со стадией предваряющих размышлений.

Полученные данные свидетельствуют о значимости терапевтического альянса в диаде «врач – больной». Доверие к врачу, приверженность назначенному длительному курсу терапии повышают мотивацию на лечение и готовность больного к действиям по совладанию с болезнью. Ряд исследователей также подчеркивает важность поддержки больного медицинскими работниками, положительное влияние их содействия на мотивацию к лечению [19].

Исследование влияния особенностей личностнохарактерологических черт на мотивацию к лечению по результатам методики «Структура характера и темперамента» Клониджера выявило, что у пациентов, находящихся на стадии действий, с достоверной частотой преобладали такие свойства характера, как избегание вреда (10,04±5,04 и 8,61±3,0, p<0,049), отражающее тревожность, и более внимательное отношение к своему здоровью и зависимость от вознаграждения (8,7±2,93 и 7,52±2,39, p<0,011), проявляющиеся открытостью, легкостью в общении, способностью к эмпатии, что может оказывать положительное влияние на уровень терапевтического альянса. Корреляционный анализ вывил положительные связи с готовностью к действиям такой врожденной черты темперамента, как настойчивость , отражающей такие свойства, как принятие ответственности за собственный выбор, целеустремленность и целенаправленность (R=0,202, p<0,05), и характерологической черты самонаправ-ленность , отражающей социальную зрелость, самостоятельность личности (R=0,224, p<0,05).

Особенности личностно-характерологических свойств также были связаны с отдельными показателями теста «Смысложизненные ориентации». Выявлено, что среди больных, находящихся на стадии действий, такая черта характера, как самонаправ-ленность (R=0,41, p<0,05), связана с процессом жизни (R=0,56, p<0,05), нацеленностью на результат (R=0,55, p<0,05) и с осмысленностью жизни (R=0,5, p<0,05). Самонаправленность, помимо того, характеризовалась положительной связью с адаптивной стратегией когнитивной регуляции эмоций «Позитивная перефокусировка» (R=0,28, p<0,05), что показывает значение влияния таких свойств характера, как ответственность за себя и самоконтроль, на положительное переосмысление ситуации болезни.

Полученные данные отражают значение личностной зрелости в преодолении болезни и готовности к совладанию с ней. Схожие результаты о влиянии характерологических свойств на мотивацию к лечению также приводят М.Ю. Максимова и др. [5], L. Fusfeld et al. [14].

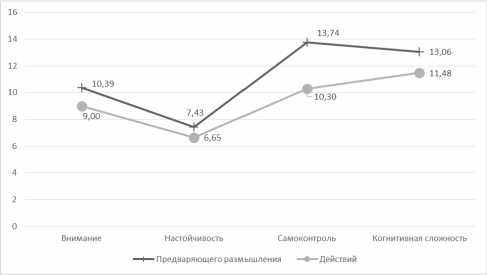

Анализ выраженности импульсивности (рис. 2) выявил среди больных ХВГС, находящихся на стадии размышлений, достоверно более высокие показатели по следующим шкалам: внимание, настойчивость, самоконтроль, когнитивная сложность .

Полученные результаты свидетельствуют о меньшей устойчивости внимания, настойчивости в достижении целей, затруднениях в решении сложных за- дач, общей импульсивности, достоверно сниженном самоконтроле, что отражает затруднения больных в планировании действий.

Рис. 2. Показатели шкал теста импульсивности больных ХВГС, находящихся на стадии предваряющих размышлений (n=70) и стадии действий (n=60) (значимые различия)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Картина внутренней болезни у больных ХВГС носит сложный характер. Телесный компонент ВКБ редуцирован, а в связи с невыраженностью и диф-фузностью симптомов затрудняет осознавание их непосредственной связи с болезнью, не оказывая существенного влияния на мотивацию к лечению. Эмоциональный, когнитивный и мотивационный компоненты ВКБ тесно связаны между собой, выражая существенное влияние на мотивацию к лечению. Эмоциональный компонент ВКБ, проявляющийся тревогой, оказывает значимое влияние на готовность к действиям по совладанию с болезнью.

Выявлено два психологических механизма, обусловливающих отсутствие мотивации к лечению. Первый из них вызван действием психологических защитных механизмов, направленных на снижение диффузной тревоги, и проявляется недостаточным осознаванием тяжести заболевания. Второй механизм определяется неадаптивными когнитивными стратегиями совладания с болезнью, что выражается высоким уровнем тревоги, переживанием катастрофы по отношению к болезни и «параличом действий» по совладанию с болезнью. Когнитивный компонент ВКБ отражает наличие определенных связей с эмоциональным компонентом: реактивная и личностная тревога отрицательно влияют на использование адаптивных когнитивных стратегий совладания с болезнью и способствуют применению неадаптивных когнитивных стратегий. Эффективная когнитивная регуляция эмоций способствует снижению уровня тревоги и обращению к адаптивным стратегиям совладания с болезнью: принятие ситуации, связанной с болезнью, и фокусирование на планировании действий. В данном случае осознание болезни, принятие и переживание негативных эмоций повышает мотивацию к лечению и обращению за помощью. Мотивационный уровень ВКБ существенно влияет на готовность к действиям по совладанию с болезнью. Наличие устойчивых целей, нацеленность на результат, высокий уровень локус кон- троля Я положительно влияют на готовность к действиям по совладанию с болезнью. Высокий уровень терапевтического альянса оказывает положительное влияние на мотивацию к лечению. Личностнохарактерологические свойства больных, такие как направленность на сотрудничество, избегание вреда и зависимость от вознаграждения также положительно влияют на мотивацию к лечению. И напротив, повышенный уровень импульсивности, проявляющийся неустойчивостью внимания, сниженным самоконтролем и затруднениями в решении сложных задач, снижают мотивацию на лечение и готовность к обращению за помощью. Личностнохарактерологические особенности больных влияют на отдельные уровни ВКБ, кроме чувственного.

Список литературы Особенности внутренней картины болезни и мотивации на лечение больных хроническим вирусным гепатитом С

- Бузина Т.С. Психологическая модель профилактики зависимости от психоактивных веществ и сочетанных с ней парентеральных инфекций: дис.. д.п.н. М., 2016.

- Ильмухина Л.В., Киселева Л.М. Психологические характеристики больных хроническим вирусным гепатитом С старше 50 лет. Бюллетень научного центра РАМН. 2009; 1: 44-45.

- Каминская С.Н. Клинико-психологическая характеристика и качество жизни больных хроническим вирусным гепатитом С: автореф. дис. к.м.н. СПб., 2005: 22.

- Куприянова И.Е., Чуйкова К.И., Ковалева Т.А., Алексеева Е.А. Психическое здоровье и качество жизни беременных женщин с хроническими вирусными гепатитами В и С. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2012; 6 (75): 63-65.

- Максимова М.Ю., Поддубная Т.В., Богомолов П.О., Ениколопов С.Н. Личностные характеристики и структура внутренней картины болезни как предикторы комплаенса пациентов, страдающих хроническим вирусным гепатитом C. Психические расстройства в общей медицине. 2014; 03-04: 31-38.

- Николаева В.В. Психосоматика: телесность и культура. М., 2009: 320.

- Никулина М.А. Совершенствование методов диагностики и лечения заболеваний гепатобилиарной системы с учетом психосоматического статуса пациентов: Автореф. дис. д.м.н. Барнаул, 2010: 45.

- Подосинова Т.В. Внутренняя картина болезни больных опийной зависимостью, осложненной вирусным гепатитом С: Дис.. к.п.н. М., 2011: 199.

- Радуто О.И. Психологические нарушения у больных вирусными гепатитами. Российский медико-биологический вестник имени академикаИ.П. Павлова. 2014; 3: 61-67.

- Рассказова Е.И., Леонова А.Б., Плужников И.В. Разработка русскоязычной версии опросника когнитивной регуляции эмоций. Вестник Московского университета. 2011; 4: 163-180.

- Усова Е.Н., Андриянова Е.А., Миронова Н.И. Психологические механизмы адаптации к болезни у больных с хроническим вирусным гепатитом С. Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015; 5 (2): 57.

- Ющук Н. Д., Климова Е. А., Знойко О. О., Кареткина Г. Н., Максимов С. Л., Маев И.В. Вирусные гепатиты. Клиника, диагностика, лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014: 160.

- Alter M.J., Kruszon-Moran D., Nainan O.V. et al. The prevalence of hepatitis C virus infection in the United States, 1988 through 1994. N. Engl J. Med. 1999; 341: 556-562.

- Fusfeld L., Aggarwal J., Dougher C., Verallonch M., Bubb S., Donepudi M., Goss T.F. Assessment of motivating factors associated with the initiation and completion of treatment for chronic hepatitis C virus (HCV) infection. BMC Infectious Diseases. 2013; 13: 234 DOI: 10.1186/1471-2334-13-234

- Garnefski N., Kraaij V., van Etten M. Specificity of relations between adolescents' cognitive regulation strategies and internalizing and externalizing psychopathology. J. Adolescents. 2005; 28: 619-631.

- Groessl E.J., Weingart K.R., Kaplan R.M., Clark J.A., Gifford A.L. Living with hepatitis c: qualitative interviews with hepatitis c-infected veterans. J. Gen. Intern. Med. 2008; 23 (12): 1959-1965.

- Groom H., Dieperink E., Nelson D.B. et al. Outcomes of a hepatitis C screening program at a large urban VA medical center. J. Clin. Gastroenterol. 2008; 42 (1): 97-106.

- Ho S.B., Groessl E., Dollarhide A., Robinson S., Kravetz D., Dieperink E. Management of chronic hepatitis C in veterans: The potential of integrated care models. Am. J. Gastroenterol. 2008; 103 (7): 1810-1823.

- Jessop A.B., Cohen C., Burke M.M., Conti M., Black M. Hepatitis support groups: meeting the information and support needs of hepatitis patients. Gastroenterol. Nur. 2004; 27 (4): 163-169.

- Kraus M. R., Schafer A., Csef H., Scheurlen M., Faller H. Emotional state, coping styles, and somatic variables in patients with chronic hepatitis C. Psychosomatics. 2000; 41: 377-384.

- Yee H.S., Currie S.L., Darling J.M., Wright T.L. Management and treatment of hepatitis C viral infection: recommendations from the department of veterans' affairs hepatitis C resource center program and the national hepatitis C program office. Am. J. Gastroenterology. 2006; 101 (10): 2360-2378.