Особенности воспроизводительной способности соболей

Автор: Баранов В.А., Софронов В.Г., Данилова Н.И., Михайлова Р.И., Рахматов Л.А.

Статья в выпуске: 3 т.255, 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной статье приведены исследования показывающие, что для воспроизводства стада и получения конкурентоспособной пушнины необходимо формировать стадо племенного соболя, в большей мере состоящего из поголовья самок в возрасте от 4-х-10-и лет и старше. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что у самок в этом возрасте отмечается наиболее высокая плодовитость с наименьшим количеством пропустовавших самок, и самок с неблагополучными родами.

Соболь, воспроизводство, возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/142238559

IDR: 142238559 | УДК: 636.934.55 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_255_48

Текст научной статьи Особенности воспроизводительной способности соболей

Современная Россия несколько утратила приоритет в производстве шкурок, кроме шкурок соболя. Клеточное разведение соболей освоено на их исконной родине – в России. Соболь – один из самых ценных представителей отечественной фауны, а соболиные фермы звероводческих совхозов вызывали законное восхищение у звероводов Америки и Скандинавии, попытки которых организовать в прошлом клеточное разведение куниц не имели успеха. Соболеводство – истинно отечественная отрасль звероводства, сохранить ее достижения и продолжить развитие – задача российских звероводов [1, 2, 3, 4, 6].

Среди зверей всегда имеется часть особей, отклоняющихся от эталона в худшую или лучшую сторону. Даже среди потомства одного животного наблюдается разнородность по ряду признаков, возникающая в результате сложного взаимодействия организма с внешней средой. Подобная разнородность зверей дает звероводу материал для целенаправленного отбора. Сохраняя одних зверей, обладающих новыми свойствами, и, устранив из разведения других, не имеющих этих свойств, человек направляет развитие животных в желательную сторону.

Сегодня все больше возрастает спрос на шкурки соболя более светлых тонов. Поэтому в некоторых хозяйствах проводится скрещивание черного клеточного соболя с дикими, более светло окрашенными соболями.

Следует тщательно выбраковывать зверей, страдающих самопогрызанием и самострижкой меха. При составлении плана спариваний строго придерживаются индивидуального подбора и прикрепления самцов к самкам и не допускают в период гона перекрытия самок двумя самцами не только в племенном ядре, но и в пользовательном стаде. При скрещивании между собой темных соболей в первом поколении получается не менее 50 % темноокрашенных щенков.

Племенная работа в соболеводстве направлена на улучшение однородности окраски, увеличение размера и ускорение полового созревания соболей. В связи с поздней половозрелостью у соболей и, в большинстве случаев, бесплодными покрытиями самок-первогодок молодняк соболей переводят в основное стадо на 1 января, когда ему исполнится 2 года и 7-8 месяцев. При отборе молодняка на воспроизводство и подборе пар для гона основное внимание уделяют окраске, качеству волосяного покрова и размеру зверей.

В отличие от норки соболь – «позднеспелый» зверь. Срок производственного использования соболей длится до 12-14 лет. В однолетнем возрасте покрывается 20-40 % самок, но большая часть из них не приносит приплода. В двухлетнем возрасте покрывается 60-80 % самок, щенятся 40-50 %, а с трех-, четырехлетнего возраста самки приносят приплод регулярно. Считают, что большинство диких соболей размножаются с 15-месячного возраста [5, 7].

В двадцать первом столетии были проведены исследования, которые показали, что далеко не все самцы в одно- и двухлетнем возрасте способны к воспроизводству. Исходя из данного заключения, для получения максимального количества щенков специалисты советуют покрывать молодых самок самцами, которые старше их хотя бы на год. Соболь имеет почти в два раза меньшую плодовитость, чем норка; гон в отличие от других клеточных зверей проходит летом. Отличительной особенностью размножения соболей является также длительная беременность за счет очень большой эмбриональной диапаузы (7 месяцев). Овуляция провоцируется коитусом и происходит, наиболее вероятно, через 70-80 часов после него. После овуляции охота у самок не повторяется.

В связи с вышеизложенным цель нашей работы - определить, насколько возраст соболей влияет на их воспроизводительную способность.

Поэтому для реализации указанной цели была поставленазадача: изучить воспроизводительную способность соболей в зависимости от их возраста.

Материал и методы исследований.

Научные изыскания проводились на территории соболиной фермы звероводческого хозяйства ЗАО «Бирюли» Высокогорского района РТ.

Для решения поставленных задач было сформировано 5 групп самок разного возраста: 1 группа – самки в возрасте 1 года; 2 группа – самки в возрасте 2 лет; 3 группа – самки в возрасте 3 лет; 4 группа – самки в возрасте от 4 до 10 лет; 5 группа – самки старше 10 лет.

Производителями были выбраны самцы средней возрастной категории (4-10 лет).

Воспроизводительную способность самок соболя изучали по таким показателям, как: количество особей, пошедших в гон в каждой группе, их плодовитость на одну основную и щенившуюся самку, количество самок с неблагополучными родами (НБР), количество живых и мертворожденных щенков.

Все полученные данные обработаны биометрически, с использованием пакета программ Microsoft Excel.

Результат исследований. Течку у самок определяли путем осмотра петли (наружных органов самки) через каждые два дня, обычно рано утром.

В изменении петли во время гона различали четыре стадии:

-

- незначительное покраснение (1 стадия);

-

- петля увеличена по сравнению с периодом покоя в два раза, покраснение более интенсивное, чем в первой стадии (2 стадия);

-

- петля еще более припухает, становится вытянутой, цвет ее розовый (3 стадия);

-

- петля набухает еще больше и бледнеет (4 стадия).

Коитус чаще всего происходило между третьей и четвертой стадиями ее развития.

Самок с признаками охоты подсаживали к самцам ежедневно дважды после утренней кормежки с 9 до 12 часов и после обеда – с 15 до 18 часов. Если звери вели себя агрессивно, то их тут же рассаживали и вновь соединяли на следующий день.

Щенение соболей начиналось в конце марта и заканчивалось в первых числах мая. Основная масса самок щенилась в апреле.

К 15-20 марта заканчивалась подготовка домиков. Их тщательно очищали и дезинфицировали, набивали стружкой, регулярно осматривали и, по необходимости, меняли загрязненную подстилку. Самки устраивали себе гнездо сами.

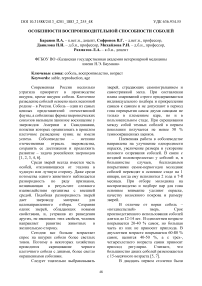

Самая максимальная продолжительность беременности установлена у самок старше 10 лет – 282 дня (Рисунок 1), а раннеродящими стали самки одногодки – 277 дня, это на 5 дней меньше. В целом беременность самок в ЗАО «Бирюли» колеблется в пределах от 250 до 290 дней. Средний период беременности исследуемых самок составил 279 дней.

1 2 3 4 5

Рисунок 1 – Продолжительность беременности самок разного возраста, дни

Щенение происходило обычно ночью или рано утром, реже днем.

В хозяйстве, для выявления самок в состоянии охоты проводили визуальный осмотр петель. У самок первой группы половые губы имели бледно–розовый оттенок, выпуклые, без посторонних запахов, с признаками гиперемии. В период гона, и за неделю до него, самки были более агрессивны, чем обычно, средняя масса их составляла 1,3 кг.

Результат наших исследований показал, что самки однолетки имели не только более короткий период беременности, но и низкий показатель воспроизводства с высокими значениями прохолоста (Таблица 1).

Таблица 1 – Воспроизводительная способность соболя

|

Показатель |

Группа самок |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

Поголовье самок, пущенных в гон, гол. |

20 |

20 |

20 |

20 |

20 |

|

|

Продолжительность беременности, дн. |

277±2,2 |

279±1,3 Cv – 1,92 |

280±2,1 Cv – 2,56 |

279±11 Cv – 1,72 |

282±0,9* Cv – 1,32 |

|

|

Прохолостело: |

гол. |

- |

- |

- |

- |

- |

|

% |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Пропустовало: |

гол. |

7 |

4 |

9 |

- |

3 |

|

% |

35 |

20 |

45 |

- |

15 |

|

|

НБР, аборт: |

гол. |

2 |

1 (съеден) |

2 съедены 1 аборт |

4 (съедены) |

3 |

|

% |

10 |

5 |

15 |

20 |

15 |

|

|

Благополучно ощенилось: |

гол. |

11 |

15 |

8 |

16 |

14 |

|

% |

55 |

75 |

40 |

80 |

70 |

|

|

Родилось щенков, гол. |

живых |

33 |

49 |

35 |

56 |

57 |

|

мертвых |

3 |

1 |

3 |

8 |

4 (съедены) |

|

|

всего |

36 |

50 |

38 |

64 |

61 |

|

|

Удельный вес мёртвых щенков, % |

8,33 |

2,0 |

7,89 |

12,5 |

7,5 |

|

|

Плодовитость на благополучно ощенившуюся самку, гол. |

3,0±0,37 Cv– 39,44 |

3,06±0,31 Cv–38,58 |

3,60±0,39 Cv–32,61 |

2,95±0,23 Cv– 32,92 |

3,44±0,35 Cv– 39,70 |

|

|

Плодовитость на основную самку, гол. |

1,65±0,40 Cv– 106,4 |

2,45±0,38 Cv–66,84 |

1,80±0,46 Cv-111,9 |

2,80±0,26 Cv– 41,13 |

2,75±0,43 Cv– 67,65 |

|

Примечание – * при Р <0,05

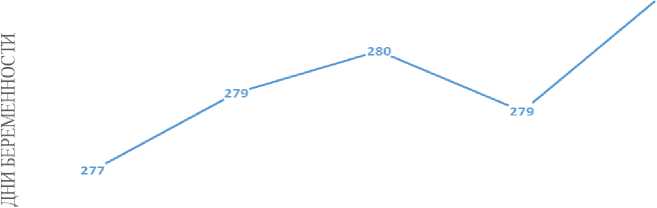

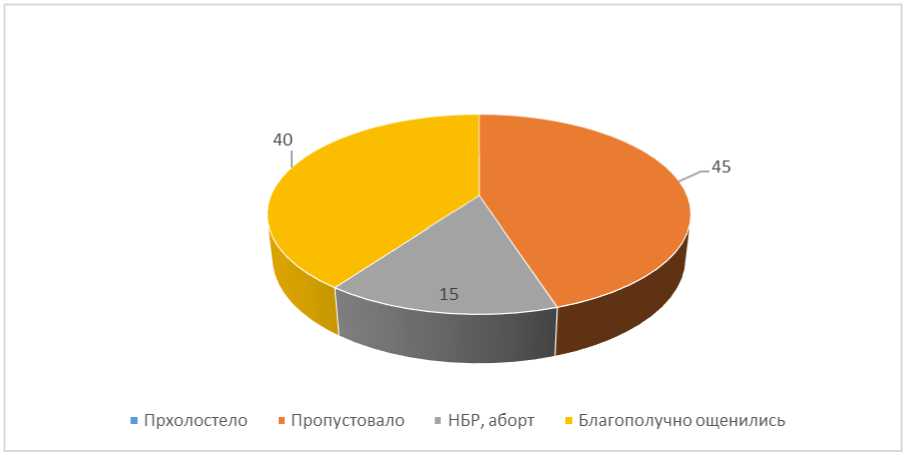

Так, из 20 самок 1 группы, пошедщих в гон, 35 % пропустовало (Рисунок 2), 10 % НБР и 55 % самок благополучно ощенились. У одной из самок двое щенков разложились в утробе, у другой единственный щенок был ею съеден, что является нередким случаем в семействе куньих. От 11 благополучно ощенившихся самок было получено 33 щенка – это 3,0±0,37 щенка на одну благополучно ощенившуюся самку.

Рисунок 2 – Показатели воспроизводства годовалых самок, %

У соболей в возрасте 2 лет петли имели розовый оттенок, без посторонних запахов, умеренно отечны, слегка выпуклые. Как и самки 1 группы они были более агрессивны, чем обычно. Их средняя живая масса составляла 1,2 кг.

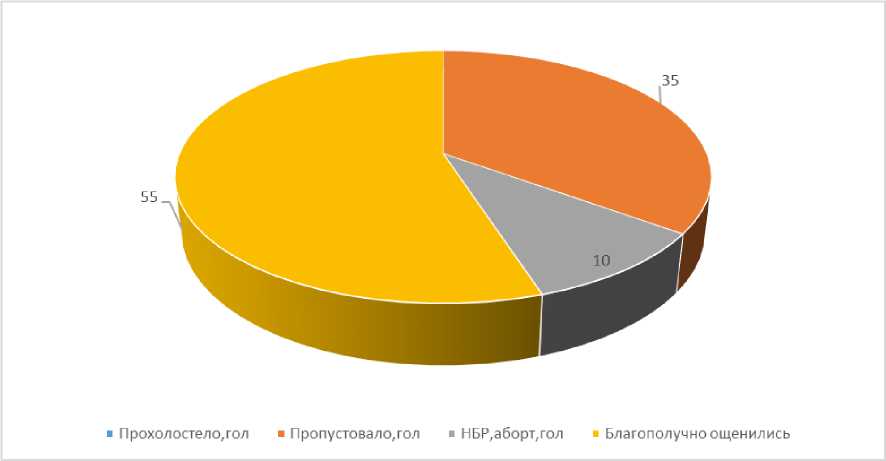

Из 20 самок 2 группы, 20 % пропустовало, 5 % НБР и 75 % благополучно ощенились (Рисунок 3). Самка из числа НБР благополучно родила двух щенков, спустя некоторое время один из них был съеден матерью, данная самка была отнесена к числу самок с НБР, но как благополучно ощенившаяся. Один щенок был сохранен и отсажен от матери. От 16 благополучно ощенившихся самок данной группы был получен суммарный приплод в количестве 49 голов. Плодовитость на одну благополучно ощенившуюся составила 2,45±0,38 голов.

Рисунок 3 – Показатели воспроизводства двухлетних самок, %

Петли самок третьей группы были беловато-розового цвета, без резкого запаха, слегка выпуклые. Самки проявляли агрессию, выражавшуюся в проявлении признаков нападения на обслуживающий персонал и издании несвойственных звуков (угрожающие крики) в период гона. Их средняя живая масса составляла 1,2 кг.

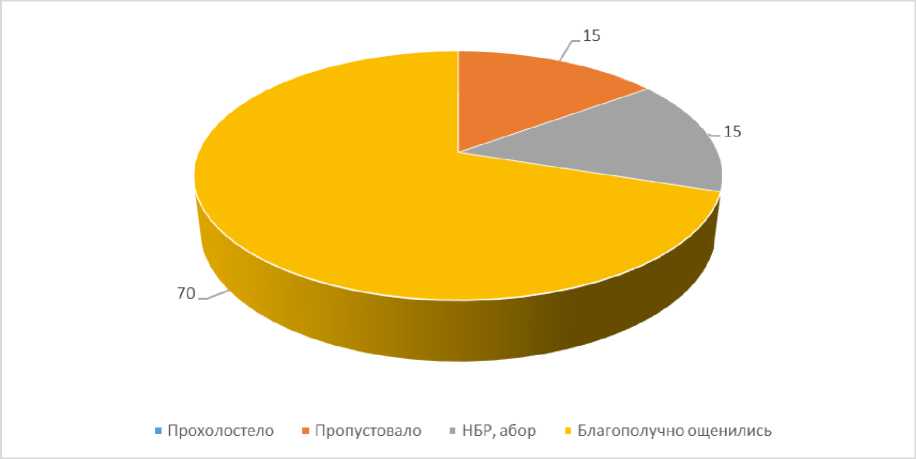

Исследования показали (Рисунок 4), что из всех самок, пущенных в гон, 45 % пропустовало, 15 % НБР и 40 % благополучно ощенились. Двое самок группы НБР были замечены в поедании собственного потомства, у третей самки был аборт. ощенившихся приплод в Плодовитость ощенившуюся 0,39 голов.

Восемь благополучно самок дали суммарный количестве 35 голов. на одну благополучно самку составила 3,60±

Рисунок 4 – Показатели воспроизводства трёхлетних самок, %

Анализ петель у самок 4 группы показал, что наружные половые губы серовато-белого цвета, без резких посторонних запахов, не гиперемированы, впалые. Самки данной группы менее агрессивны, чем в первых 3 группах. Их средняя живая масса составляла 1,1 кг.

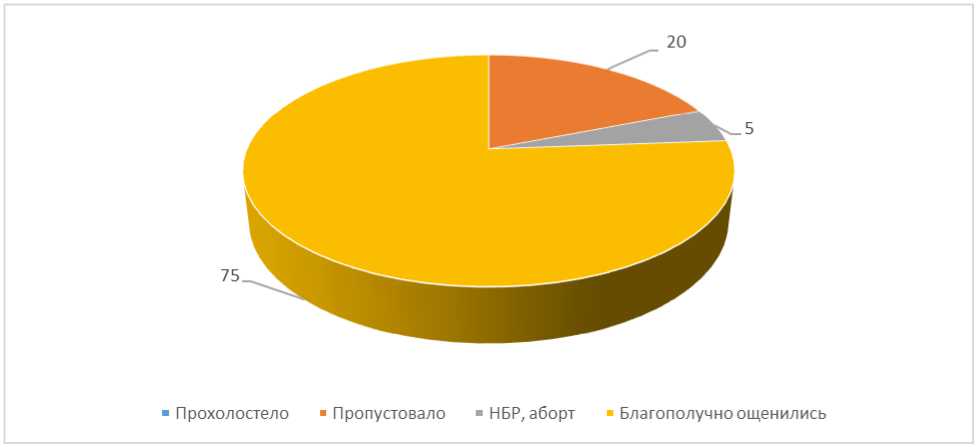

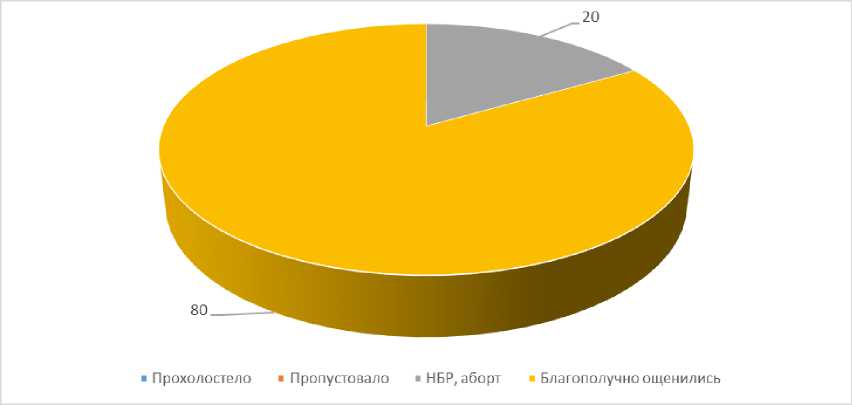

На рисунке 5 отчетливо видно, что

80 % самок благополучно ощенились и 20 % НБР. Тремя самками потомство было съедено, 20 благополучно ощенившихся самок дали суммарный приплод в количестве 56 голов. Плодовитость на одну благополучно ощенившуюся самку составила 2,80±0,26 голов.

Рисунок 5 – Показатели воспроизводства самок 4 группы, %

Самки 5 группы отличались спокойным темпераментом, но при подсадке самок в клетки к самцам, занимали доминирующую позицию. Наружные половые губыбыли бледносерые, без посторонних запахов, имели впалый вид. Средняя масса самок составила 1,2 кг.

Но 15% самок пропустовало и имело НБР, а 70 % благополучно ощенились (Рисунок 6). 14 благополучно ощенившихся самок дали суммарный приплод в количестве 57 голов (Таблица 1). Плодовитость на одну благополучно ощенившуюся самку составила 3,44± 0,35 голов.

Рисунок 6 – Показатели воспроизводства самок 5 группы, %

Наибольшее количество приплода дали самки 5 группы – 24,8 %, менее всех 1-ая – 14,3 %, это объясняется, на наш взгляд, незавершенностью формирования репродуктивных органов. Благополучно ощенилось 67 % исследуемых самок, из них наивысший показатель у 2 и 4 групп – по 23,8 %, низкие результаты по благополучному щенению показала 3 группа – 11,9 %, у данной группы была зафиксирована смена самцов прошлых лет на более юных, что также привело к большому проценту прохолоста самок.

Заключение. Необходимо отметить, что показатели воспроизводства соболей зависят от их возраста. Так, продолжительность беременности у первогодок была меньше, чем у всех остальных возрастных групп. Самки с наименьшим периодом беременности (однолетки), обладают рядом низких показателей воспроизводства и высоким уровнем прохолоста. Кроме того, наибольшее суммарное количество щенков дают самки в возрасте от 4 до 10 лет и старше, хоть и отличаются они большим количеством мертворожденных щенков. Аборты у соболей проявлялись антенатальной гибелью плодов и развитием на этом фоне патологических изменений у самок в течение латентного период. Удельный вес мёртвых щенков составляет в этих группах от 6,5 до 12,5 %.

В данной статье приведены исследования показывающие, что для воспроизводства стада и получения конкурентоспособной пушнины необходимо формировать стадо племенного соболя, в большей мере состоящего из поголовья самок в возрасте от 4-х–10-и лет и старше. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что у самок в этом возрасте отмечается наиболее высокая плодовитость с наименьшим количеством пропустовавших самок, и самок с неблагополучными родами.

Baranov V.A., Sofronov V.G., Danilova N.I., Mikhailova R. I., Rakhmatov L.A Summary

This article presents studies showing that in order to reproduce the herd and obtain competitive furs, it is necessary to form a herd of breeding sable, mostly consisting of a herd of females aged 4 – 10 years and older. The data obtained by us indicate that females at this age have the highest fertility with the least number of absent females, and females with dysfunctional childbirth.

Список литературы Особенности воспроизводительной способности соболей

- Балакирев, Н. А. Звероводство / Н. А. Балакирев, Д. Н. Перельдик, Г. А. Кузнецов; М.: КолоС, 2006. - 343 с.

- Бондаренко, С. П. Содержание соболей / С. П. Бондаренко -М.: Донецк, 2004. - С. 20-80.

- Колдаева, Е. М. Пушные звери клеточного разведения домашние или дикие? / Е. М. Колдаева. - М.: Животноводство России, 2005. - № 3. - С. 36-38.

- Миролюбов, М. Г. Искусственное осеменение собак / М. Г. Миролюбов, В. В. Иванов, Р. Х. Равилов // Методические рекомендации для ветеринарных врачей и студентов, обучающихся по специализации: "Патология мелких домашних животных" / Казань, 2003. - 23 с.

- Паркалов, И. В. Пушные звери в среде естественного обитания и перспектива клеточного звероводства в современных условиях / И. В. Паркалов, Н. В. Мухина, Л. П. Шульгина - М.: СПб "Лань", 2004. - 304 с.

- Сауткин, Д. А. Исторический экскурс в соболеводстве [Электронный ресурс] / Д. А. Сауткин. - Режим доступа: https://school-science.ru/7/1/40147.

- Шульгина, Н. К. Резльтаты изучения процесса овуляции у клеточных соболей/ Н. К. Шульгина - М.: Петрозаводск, 2009. - С.297-301.