Осознание межличностных отношений подростками с разным уровнем интеллектуального развития как фактор их коммуникативной компетентности

Автор: Инга Олеговна Позднякова, Екатерина Сергеевна Иванова

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 12, 2021 года.

Бесплатный доступ

Осознание межличностных отношений является одной из важнейших задач развития личности подростка с нарушениями интеллектуального развития. От успешного решения этой задачи во многом зависит его будущее благополучие и коммуникативная успешность. В статье представлены результаты исследования осознания межличностных отношений подростками с задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью по модифицированной методике социометрии. Дана характеристика качественных групп подростков с разными вариантами осознания межличностных отношений. Результаты исследования показали, что возможности понимания отношения предопределены интеллектуальными характеристиками индивидов, а самооценка ими межличностных отношений может быть сопряжена с коммуникативной активностью, реальным уровнем коммуникативной успешности, а может носить гиперкомпенсаторно завышенный или аффективно заниженный характер. Отмечается, что частично сформированное и несформированное осознание межличностных отношений подростками может быть компенсировано средствами психокоррекционного воздействия, индивидуальными занятиями с психологом, направленными на обучение пониманию партнеров по коммуникации, дифференциации ситуаций общения, на формирование способности определять модель поведения, соответствующую конкретной коммуникативной обстановке

Умственная отсталость, задержка психического развития, подростки, осознание межличностных отношений, коммуникативная компетентность, психосоциальное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149138775

IDR: 149138775 | УДК: 159.9.075+316.772.4 | DOI: 10.24158/spp.2021.12.28

Текст научной статьи Осознание межличностных отношений подростками с разным уровнем интеллектуального развития как фактор их коммуникативной компетентности

1,2Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия , ,

,

,

Важным фактором успешной адаптации подростка в социуме является его психосоциальное развитие, которое рассматривается как процесс и результат появления различных новообразований, позволяющих соответствовать требованиям окружающей общественной среды, сохраняя психологическое благополучие и занимая новые социальные позиции (Дзугкоева, 1999; Инденбаум, 2012). Коммуникативная компетентность включает в себя такие составляющие, как способность к осмыслению своего социального окружения, стремление к общению, самооценка своей коммуникативной успешности (Емельянов, 1995). Она является компонентом социальной компетентности и предполагает не только владение навыками общения и включения в сотрудничество, но и осознание важности межличностных отношений, умение понять и адекватно их оценить.

Данное обстоятельство имеет большое значение для полноценного психосоциального развития любого подростка, в том числе характеризующегося нарушением формирования интеллектуальной сферы. Исследования в области специальной психологии и педагогики показали, что проблемы осуществления познавательной деятельности, присущие детям с отставанием в интеллектуальном развитии, приводят к существенным недостаткам восприятия и понимания личности других людей, мешают установлению причинно-следственных зависимостей в человеческих взаимоотношениях (Агавелян, 1969; Бойков, 2005). Подростки с нарушениями интеллектуального развития испытывают затруднения в опознании как чужих, так и своих взаимоотношений, их адекватном оценивании. Это негативно сказывается на эффективности обучения и адаптации в социуме (Защиринская, Кулага, 2011; Печерский, 2006).

В связи с имеющимися проблемами когнитивного развития у подростков с интеллектуальными нарушениями будут определяться закономерные сложности с адекватным осознанием своей коммуникативной успешности, а также со способностью оценивать, как к нему относятся определенные партнеры по общению, учитывать это в собственных коммуникативных выборах. В выделенных компонентах осознания между подростками могут быть индивидуальные различия, которые следует учитывать в психокоррекционной работе педагога-психолога образовательной организации. Проверке этих предположений было посвящено наше исследование.

Практическая значимость рассмотрения этой проблемы в сочетании с ее недостаточной изученностью определила цель нашего исследования: охарактеризовать осознание межличностных отношений подростками с разным уровнем интеллектуального развития и предложить дифференцированные рекомендации для педагогов-психологов по учету особенностей понимания межличностных отношений в воспитательном процессе.

Мы предположили, что возможности понимания отношений между людьми предопределены интеллектуальными характеристиками подростков, а самооценка ими собственной коммуникативной успешности может быть сопряжена с коммуникативной активностью, реальным уровнем востребованности в качестве партнера по общению (коммуникативной успешностью), а может носить гиперкомпенсаторно завышенный или аффективно заниженный характер.

В исследовании приняли участие 44 подростка с задержкой психического развития (ЗПР) и легкой умственной отсталостью в возрасте 12–16 лет. По тесту Векслера (WISC) в первой группе из указанных показатели IQ испытуемых составили 70–85 баллов. Во второй – 50–69 баллов.

Для изучения осознания испытуемыми межличностных отношений нами была использована модифицированная методика социометрии. Помимо стандартных в нее были включены вопросы, которые позволяли узнать предположения подростка о том, как к нему относятся другие, а также понять, насколько точно его ожидания совпадают с реальными выборами окружающих.

С каждым из обследуемых подростков была проведена индивидуальная беседа с предъявлением ему следующей инструкции: «Сейчас я задам тебе вопросы, а ты, пожалуйста, ответь на них. Постарайся быть честным, иначе вся работа потеряет смысл. Обещаю, что твоя честность не обернется тебе во вред, о твоих ответах никто из одноклассников не узнает. Посмотри на список своего класса, скажи…».

Испытуемый выбирал в соответствии с заданным вопросом столько одноклассников, сколько он считал нужным. Мы не ограничивали подростков в количестве их выборов, так как именно эта информация даёт возможность судить о некоторых свойствах личности каждого. Каждому подростку задавались следующие вопросы: «У кого из одноклассников ты попросишь помощь в учебных трудностях?», «Тебе приходилось участвовать в субботниках, генеральных уборках?», «С кем из одноклассников ты любишь работать вместе?», «С кем из одноклассников ты бы хотел дружить (или уже дружишь)?».

В каждый из перечисленных вопросов включался вопрос аутосоциометрии, выявляющий предположения данного ребенка о том, как к нему относятся другие одноклассники. Данные вопросы позволяли измерить, насколько верно картина взаимоотношений отражается в сознании самого подростка: «Кто у тебя попросит помощи в учебных трудностях?», «А с тобой кто любит работать вместе на субботниках, генеральных уборках?», «А с тобой кто из одноклассников хотел бы дружить?». Мы фиксировали в ответах каждого испытуемого, кого подросток выбирает, кто выбирает его, а также предположения испытуемого о том, выбирают ли одноклассники его. Анализ ответов подростков позволил оценить их коммуникативную активность, понимание отношения к себе, реальную коммуникативную успешность и самооценку межличностных отношений.

В анализе коммуникативной активности подростков учитывалось количество сделанных ими выборов одноклассников при ответах на вопросы. Понимание их отношения к себе (предположения подростка о том, кто его выберет) оценивалось по количеству выборов на вопросы аутосоциометрии. В результате были выделены качественные признаки этих категорий исследования.

Реальная коммуникативная успешность оценивалась по количеству выборов, полученных каждым подростком от своих сверстников. Данное обстоятельство характеризовало его положение в системе личных отношений, т. е. социометрический статус.

Самооценка коммуникативной успешности равна пониманию того, как подростка воспринимают сверстники и кто на самом деле выбирает его в качестве партнера по коммуникации. Поэтому мы соотносили между собой два показателя: мнение ребенка о том, кто его выберет, и данные о том, кто его выбрал на самом деле, затем считали количество совпадений и взаимных выборов. В результате были выделены качественные характеристики самооценки коммуникативной успешности.

Итоговое определение качественных групп, характеризующих осознание межличностных отношений, осуществлялось с учетом понимания подростками отношения к себе, их реальной коммуникативной успешности и самооценки этой категории. В ходе анализа нами были выделены качественные группы осознания межличностных отношений подростками.

Подростки с ЗПР и легкой степенью умственной отсталости распределились по группам коммуникативной активности по-разному (табл. 1).

Таблица 1 - Показатели коммуникативной активности подростков с ЗПР и легкой умственной отсталостью, %

|

Коммуникативная активность |

ЗПР |

Умственная отсталость |

|

Очень высокая (ожидает от 70 % и более) |

35 |

63 |

|

Высокая |

20 |

12 |

|

Средняя |

30 |

21 |

|

Недостаточная (меньше 35 %) |

15 |

4 |

Большая часть подростков с умственной отсталостью коммуникативно гиперактивна. Они выбирали более 70 % одноклассников, показывая неразборчивость в отношениях со сверстниками, аргументируя свои выборы высказываниями вроде «со всеми дружу», «все друг другу помогаем». В группе ЗПР коммуникативно гиперактивных подростков было достоверно меньше (р < 0,05).

Анализ понимания отношения к себе показал, что для подростков с умственной отсталостью больше (71 %), чем для подростков с ЗПР (40 %), характерны очень высокие и высокие ожидания выборов. Такие испытуемые переоценивали себя, считая, что их выберет большинство одноклассников (табл. 2). Примечательно то, что в группе умственно отсталых не обнаружены случаи с низкими показателями понимания отношения к себе. В группе подростков с ЗПР мы встретили только один случай, когда подросток во всех предположениях о том, кто его выберет, никого из одноклассников не указал.

Таблица 2 - Показатели понимания отношения к себе подростками с ЗПР и легкой умственной отсталостью, %

|

Ожидания выборов |

ЗПР |

Умственная отсталость |

|

Очень высокие (ожидает от 70 % и более) |

20 |

46 |

|

Высокие |

20 |

25 |

|

Средние |

40 |

21 |

|

Недостаточные |

15 |

8 |

|

Низкие (менее 20 %) |

5 |

– |

Подростки с ЗПР в большинстве случаев в своих ожиданиях выбирают тех одноклассников, кто с ними действительно дружит и общается («постоянно просит помощи», «мы друзья», «мы друг другу помогаем»). Возможно, это связано с более развитой критичностью к себе у испытуемых с

ЗПР. подобная ситуация для умственно отсталых подростков была менее характерна (р ≤ 0,02). Ожидания подростков слабо сопряжены с интеллектуальными характеристиками: у подростков с ЗПР r = 0,13 при р < 0,05, у подростков с умственной отсталостью r = 0,15 при р < 0,05.

По данным исследования, подростки с разным уровнем интеллектуального развития дифференцировались по социометрическим статусам, что характеризовало их реальную коммуникативную успешность (табл. 3).

Таблица 3 – Показатели реальной коммуникативной успешности подростков с ЗПР и легкой умственной отсталостью, %

|

Социометрический статус |

ЗПР |

Умственная отсталость |

|

Популярные |

45 |

67 |

|

Обычные |

45 |

29 |

|

Непопулярные |

10 |

– |

В группе умственно отсталых подростков чаще всего встречается социометрический статус «популярные» и совсем не встречается статус «непопулярный». Возможно, это связано с тем, что подростки находятся в условиях коррекционной школы, среди таких же умственно отсталых и «со всеми дружат». В группе ЗПР испытуемые в основном поделились на «популярных» и «обычных». Процент подростков со статусом «непопулярный» незначительный. Только двоих подростков с ЗПР не выбрал никто. Между показателями социометрического статуса подростков с умственной отсталостью и их сверстников с ЗПР различия статистически значимы (р < 0,01).

Самооценка испытуемых с ЗПР чаще всего характеризуется как адекватная и недостаточно адекватная (65 %). Подростки данной категории в предположениях о том, кто их выберет, чаще всего оказываются правы, у них, как правило, много взаимных выборов, при этом они ошибаются не более 3 раз. В группе умственно отсталых большинство подростков характеризуются мало адекватной и недостаточно адекватной самооценкой (87 %). Эти подростки в своих ожиданиях делали много ошибок, предполагали тех, кто их не выбирал, но при этом иногда были совпадения. Между показателями самооценки коммуникативной успешности подростков с разным уровнем интеллектуального развития обнаружены достоверные различия (p < 0,05).

Распределение подростков с разным уровнем интеллектуального развития по группам самооценки коммуникативной успешности показано в табл. 4.

Таблица 4 – Показатели самооценки межличностных отношений подростков с ЗПР и легкой умственной отсталостью, %

|

Самооценка МО |

ЗПР |

Умственная отсталость |

|

Адекватная |

10 |

4 |

|

Недостаточно адекватная |

55 |

33 |

|

Мало адекватная |

30 |

54 |

|

Неадекватная |

5 |

8 |

Самооценка коммуникативной успешности сопряжена с коммуникативной активностью подростков, что подтверждает нашу гипотезу. Взаимосвязь самооценки и социометрического статуса обнаружена только у подростков с умственной отсталостью (r = 0,34 при p < 0,05). У подростков же с ЗПР самооценка иногда носила гиперкомпенсаторно завышенный или аффективно заниженный характер и не была связана с реальной коммуникативной успешностью.

Выделение качественных групп осознания межличностных отношений осуществлялось на основе трех показателей, среди них: понимание отношения к себе, самооценка коммуникативной успешности, реальная коммуникативная успешность.

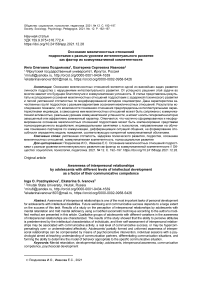

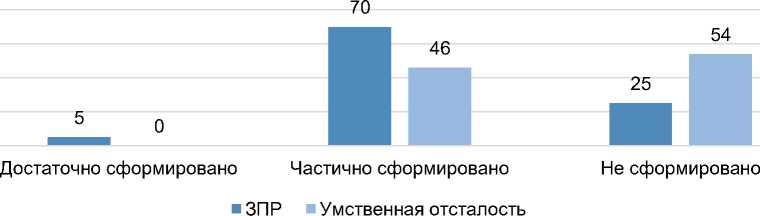

Рисунок 1 – Показатели осознания межличностных отношений подростками с ЗПР и легкой умственной отсталостью, %

Достаточно cформированное осознание межличностных отношений наблюдалось у одного подростка с ЗПР. Он адекватно оценивал, как к нему относятся сверстники, учитывал это отношение в собственных коммуникативных выборах, а также анализировал свою коммуникативную успешность.

Подростки, отнесенные к группе с частично сформированным осознанием межличностных отношений, недостаточно адекватно оценивали, как к ним относятся коммуникативные партнеры, затруднялись учитывать это отношение в собственных выборах, а также с трудом осуществляли рефлексию своей коммуникативной успешности. В этой группе оказалось большинство подростков с ЗПР (70 %) и почти половина подростков с умственной отсталостью (46 %).

Меньше в группе испытуемых с ЗПР (25 %) и значительно больше в группе умственно отсталых (54 %) тех, у кого осознание межличностных отношений являлось несформированным. Подростки не могли адекватно оценить, как к ним относятся определенные коммуникативные партнеры, не учитывали это в собственных выборах, а также не могли адекватно оценить свою коммуникативную успешность.

Факторный анализ ANOVA позволил определить ведущие факторы, влияющие на осознание межличностных отношений подростками с умственной отсталостью и ЗПР (табл. 5).

Таблица 5 – Факторы, определяющие осознание межличностных отношений подростками c умственной отсталостью и задержкой психического развития

|

Умственно отсталые (n = 24) |

ЗПР (n = 20) |

||||

|

Фактор |

F |

Достоверность |

Фактор |

F |

Достоверность |

|

Понимание (ожидания) |

265,66 |

0,001 |

Коммуникативная активность |

260,43 |

0,001 |

|

Социометрический статус |

246,53 |

0,001 |

Самооценка |

231,86 |

0,001 |

|

ВИП |

185,90 |

0,001 |

Понимание (ожидания) |

209,46 |

0,001 |

|

Коммуникативная активность |

107,66 |

0,001 |

ВИП |

150,03 |

0,001 |

|

Самооценка |

101,00 |

0,001 |

Социометрический статус |

139,63 |

0,001 |

Факторный анализ показал, что осознание межличностных отношений умственно отсталыми подростками больше связано с пониманием отношения к себе и социометрическим статусом. Осознание межличностных отношений подростков с ЗПР в первую очередь определяется коммуникативной активностью и самооценкой коммуникативной успешности.

Проведенное исследование показало, что в выделенных компонентах осознания межличностных отношений у подростков с разным уровнем интеллектуального развития наблюдаются индивидуальные различия, которые следует учитывать в психокоррекционной работе. Такого рода воздействие, прежде всего, должно осуществляться на ту группу подростков, которые демонстрируют частично сформированное и несформированное осознание межличностных отношений. С этими подростками необходимо проводить работу, направленную на формирование у них способности понимания партнеров по коммуникации, ситуации общения, на развитие навыков использования подходящих моделей поведения в различной коммуникативной обстановке. Подростки с умственной отсталостью нуждаются в большем количестве закреплений, повторений, наглядном материале для осознания своих межличностных отношений. Подростков с ЗПР необходимо учить контролировать свою коммуникативную деятельность, замечать и исправлять ошибки в поведении, направленном на взаимодействие с другими людьми.

Таким образом, возможности понимания отношения к себе у подростков с разным уровнем интеллектуального развития предопределены их интеллектуальными характеристиками, а самооценка межличностных отношений может быть сопряжена с коммуникативной активностью, реальным уровнем коммуникативной успешности, а может носить гиперкомпенсаторно завышенный или аффективно заниженный характер.

Список литературы Осознание межличностных отношений подростками с разным уровнем интеллектуального развития как фактор их коммуникативной компетентности

- Агавелян О.К. Общение умственно отсталых детей. Ереван, 1969. 100 с.

- Бойков Д.И. Общение детей с проблемами в развитии: коммуникативная дифференциация личности. СПб., 2005. 288 с.

- Дзугкоева Е.В. Общение как условие социальной адаптации подростков с задержкой психического развития и без отклонений в развитии // Дефектология. 1999. № 2. С. 19–25.

- Емельянов Ю.Н. Теория формирования и практика совершенствования коммуникативной компетентности. М., 1995. 183 с.

- Защиринская О.В., Кулага П.Ю. Дизонтогенетические особенности общения детей и подростков с умственной отсталостью // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2011. № 3. С. 97–104.

- Инденбаум Е.Л. Школьники с легкими формами интеллектуальной недостаточности: психолого-педагогическая диагностика и характеристики психосоциального развития. Иркутск, 2012. 180 с.

- Печерский В.Г. Межличностное взаимодействие подростков и юношей с психическим недоразвитием. Саратов, 2006. 226 с.