Остатки мелких млекопитающих позднего плейстоцена и голоцена из местонахождений Седъю 1, 2 (Южный Тиман)

Автор: Кряжева И.В., Пономарев Д.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 7 (163), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128339

IDR: 149128339

Текст статьи Остатки мелких млекопитающих позднего плейстоцена и голоцена из местонахождений Седъю 1, 2 (Южный Тиман)

ас или, в более широком понимании, на плейстоцен-голоценовый рубеж (Пономарев, 2006). Возраст отложений Седъю 2 по строению разреза и составу фауны отвечает позднему голоцену.

Для уточнения таксономического статуса и выявления морфологических адаптаций был проведен морфометрический анализ ископаемого материала. Наиболее богатый материал для исследования морфологии остатков был получен по узкочерепной полевке из грота Седъю 1, а также было изучено небольшое число зубов копытного лемминга из этого же местонахождения. В целом объем материала, пригодного для промеров, по копытному леммингу небольшой: 11 М1/, 17 М2/ в слое 1 и 8 М1/, 12 М2/ в нижележащем слое 2. Среди М1/ встречены только зубы мор-фотипа henseli, a среди М2/ 79 % составляют зубы морфотипа henseli и 21 % — зубы морфотипа torquatus. На таком малочисленном материале сложно определить стадию развития зубной системы, но по характеру распределения морфотипов остатки принадлежат виду Dicrostonyx guilielmi.

Такой вывод основывается ʜa cpaвнeнии наших материалов с дан-

T а б л и ц а 2

Видовой состав, количество щечных зубов и соотношение остатков (доли видов в слое, %) мелких млекопитающих из отложений грота Седью 2

|

Род/вид |

Слой 1 0—25 см |

% |

Слой la |

% |

Слой 2 |

% |

|

Arvicola terrestris |

1 |

0.08 |

1 |

0.17 |

0.00 |

|

|

Cl. rufocanus |

102 |

8.44 |

133 |

22.28 |

25 |

39.68 |

|

Cl. rutilus-glareolus |

948 |

78.41 |

353 |

59.13 |

31 |

49.21 |

|

Microtus agrestis |

51 |

4.22 |

28 |

4.69 |

6 |

9.52 |

|

Microtus oeconomus |

59 |

4.88 |

33 |

5.53 |

0.00 |

|

|

Myopus schisticolor |

47 |

3.89 |

49 |

8.21 |

1 |

1.59 |

|

Tamias sibiricus |

1 |

0.08 |

||||

|

Всего |

1209 |

100.00 |

597 |

100.00 |

63 |

100.00 |

ными Н. Г. Смирнова (1997), с работами которого связан наиболее существенный прогресс в исследованиях исторической динамики морфологии зубной системы и экологических свойств копытного лемминга. Судя по набору морфотипов, копытные лемминги из местонахождения Седъю 1, по-видимому, принадлежали виду Dicrostonyx guilielmi, обитавшему на северо-востоке Европы вплоть до по-

зднеледниковья, примерно до 12 000 лет назад.

Исследования морфологии позднеплейстоценовых узкочерепных полевок региона представляет большой интерес в плане выяснения истории возникновения двух современных подвидов узкочерепной полевки в Северной Евразии: тундрового, Microtus gregalis major, и степного — Microtus gregalis gregalis. Подвидовой статус позднеплейстоцено-

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3

Длина М/1, мм

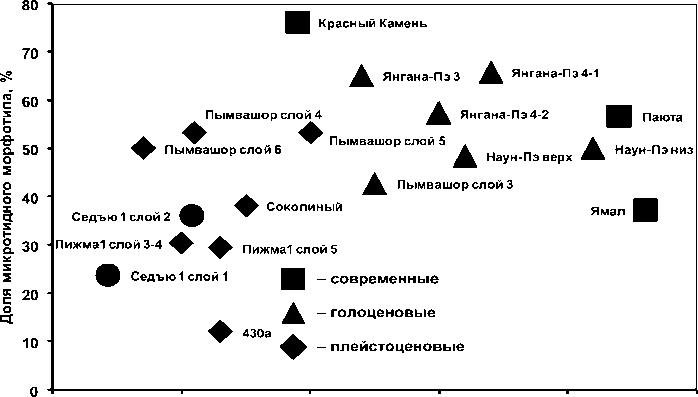

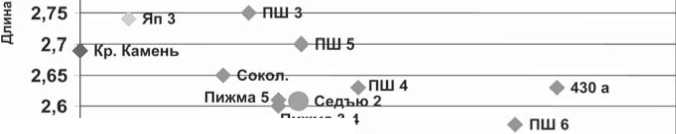

Рис. 1. Соотношение длины первых нижних коренных зубов М/1 и доли микротидного

2,9

2,85

морфотипа узкочерепных полевок Субарктики (Головачев и др., 2001)

2 95°С°ВР ЯмЗЛ

2,8

Яп 4-1— Нп в "ЯП 4^2

2,55

2,5

Пижма 3-4

• Сидни I

Абсол. возраст, лет назад

Рис. 2. Соотношение длины первых нижних коренных зубов М/1 и возраста остатков узкочерепных полевок из местонахождений Субарктики (Головачев и др., 2001)

вой узкочерепной полевки до сих пор остается дискуссионным (Смирнов и др.,1990). В нашем материале имеются остатки узкочерепных полевок из верхнеплейстоценовых отложений грота Седъю 1. Для сравнения мы использовали данные И. Б. Головачева с соавторами (2001). Для характеристики морфологии полевок были выбраны длина и форма параконида первого нижнего коренного зуба. На рис. 1 и 2 представлено соотношение размерных и морфотипических характеристик М/1. При анализе результатов видно, что по этим двум признакам выборки зубов полевок позднего плейстоцена хорошо отличаются от голоценовых и современных, однако картина распределения осложняется разнообразием современных животных. Так, зубы современных горных полевок (Красный Камень) почти не отличаются по размерам от зубов других современных полевок, но имеют более сложное строение, а зубы современных животных, обитающих на равнине (Ямал), имеют простое строение, но очень крупные размеры. Зубы узкочерепных полевок из местонахождения Седъю 1 имеют морфологию, типичную для позднеплейстоценовых полевок севера Урала и севера Западной Сибири, т. е. мелкие размеры и малую долю зубов со сложными «микротидны-ми» морфотипами.

Палеофаунистический анализ

Историю фауны мелких млекопитающих Южного Тимана можно пока рассмотреть только в общих чертах, что связано с небольшим объемом материала. Всего выделяется два резко различающихся типа фауны.

Первый тип найден в гроте Седъю 1. Он схож с леммусным типом фауны, который наблюдается в сообществах предположительно среднего валдая. В нижней части разреза (в слое 2) были определены 13 видов мелких млекопитающих (табл. 1). Резко доминирует по количеству остатков сибирский лемминг (61.5 %). Доли остатков других тундровых видов существенно меньше, %: узкочерепной полевки — 16.8, копытного лемминга — 6.4, полевки миддендорфа —1.4. В категорию обычных видов попали степная пищуха (2.7 %), рыжая и красная полевки (вместе 2.6 %), лесной лемминг (2 %), водяная полевка (2.3 %) и полевка-экономка (3.7 %). К редким и очень редким видам относятся белка (0.07 %) и

красно-серая полевка (0.5 %). Учитывая в целом облик этого сообщества, можно предположить, что остатки белки здесь найдены в силу случайных причин при раскопках местонахождения. В верхней части разреза (верхней части слоя 1) состав и структура фауны остались почти без изменений. Здесь найдены сибирский лемминг (51.8 %), полевка-экономка (10.1 %), узкочерепная полевка (9 %), водяная полевка (8.3 %), рыжая и красная полевки (вместе 53.7 %), копытный лемминг (3.5 %), лесной лемминг (3.3 %), темная полевка (3 %), полевка миддендорфа (1.8 %), степная пищуха (1.7 %), красно-серая полевка (1.3 %), белка (0.2 %) и бурундук (0.07 %). В качестве отличий этого комплекса остатков от комплекса из слоя 2, можно отметить несколько снизившиеся доли остатков узкочерепной полевки и копытного лемминга, появление в составе комплекса остатков темной полевки и возросшие доли остатков полевки-экономки и водяной полевки. Наличие остатков белки и бурундука объясняется, по нашему мнению, чисто механическим смешением при раскопках. О возрасте слоев 1 и 2 местонахождения Седъю 1 судить трудно. Состав и структура сообщества близки к комплексам из слоя 4 Студеной пещеры, возраст которой оценивается как раннесредневалдайский. Состав и доля остатков разных видов грызунов из этого горизонта (отдельно для верхней и нижней частей слоя) приводятся в работе Н. Г. Смирнова (1996). В нижней части слоя 4 найдены остатки сибирского лемминга (29.2 %), копытного лемминга (20.8 %), узкочерепной полевки (12.5 %), полевки-экономки (12.5 %), темной полевки (12.5 %), водяной полевки (8.3 %) и рыжих полевок (4.2 %). Н. Г. Смирнов (1996) оценивает возраст этой части слоя как конец раннего валдая.

В верхней части слоя 4, возраст которой, по данным этого же автора, конец среднего — начало позднего валдая, обнаружены остатки сибирского лемминга (78.1 %), копытного лемминга (11.5 %), узкочерепной полевки (6 %), полевки-экономки (3.8 %) и полевки миддендорфа (0.6 %). В нижней части слоя 4 найдены остатки наиболее древней относительно теплолюбивой фауны за весь поздний плейстоцен, в которой на долю тундровых видов приходится 63 % всех остатков, а остальная часть принадлежит видам лесной и луговой группировок. Родентиокомп- лекс верхней части отражает уже более суровые климатические условия, и доля тундровых видов составляет здесь 96 % при обедненном видовом составе. Наша оценка возраста фауны из слоя 4 Студеной пещеры в целом совпадает с оценкой Н. Г. Смирнова (1990).

Состав и структура рассматриваемого сообщества близки к комплексам из бурого суглинка «А» Медвежьей пещеры, возраст которого оценивается как позднеледниковье (Смирнов, 1996). В фауне слоя бурого суглинка «А» Медвежьей пещеры доминирующее положение по числу остатков принадлежит узкочерепной полевке (32.5 %) и сибирскому леммингу (30 %), а доля зубов копытного лемминга заметно меньше (17 %). Кроме видов тундровой группировки здесь найдены остатки темной полевки (7 %), полевки-экономки (6.5 %), лесного лемминга (3.5 %), рыжих полевок (2.5 %) и водяной полевки (1 %). Учитывая не экстремально холодный облик этой фауны, позднеплейстоценовые морфотипические и размерные характеристики зубов узкочерепных полевок из Седъю 1, а также радиоуглеродную датировку, возраст слоев 1 и 2 Седъю 1 можно определить как позднеледниковье.

Второй тип фауны происходит из слоев местонахождения Седъю 2. Всего в Седъю 2 было определенно семь видов мелких млекопитающих (табл. 2). В нижней части разреза в слое 2, были определены четыре вида мелких млекопитающих. Резко доминируют по количеству остатков рыжая и красная полевки (вместе 49.2 %). Доли остатков других видов существенно меньше: красно-серой полевки — 39.7, темной полевки — 9.5, лесного лемминга — 1.6 %.

В средней части разреза, в слое 1а, были найдены остатки рыжей и красной полевок (вместе 59.1 %), красносерой полевки (22.3 %), лесного лемминга (8.2 %), полевки-экономки

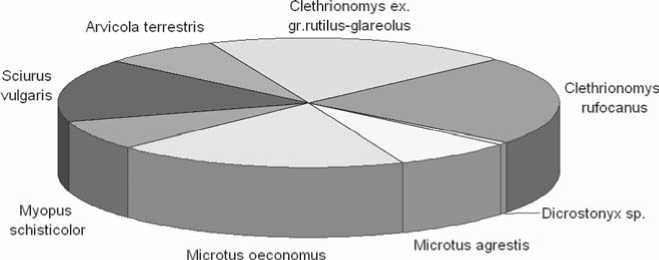

Рис. 3. Соотношение долей остатков грызунов (в процентах) в отложениях слоя 2 грота Пижма 1 (Пономарев и др., 2005)

(5.5 %), темной полевки (4.7 %). К редким видам относится водяная полевка (0.2 %).

В верхней части разреза в слое 1 состав и структура фауны остались почти без изменений. Здесь найдены остатки рыжей и красной полевок (вместе 78.4 %), красно-серой полевки (8.5 %), полевки-экономки (4.9 %), темной полевки (4.2 %), лесного лемминга (3.9 %). К редким и очень редким видам относятся бурундук (0.08 %) и водяная полевка (0.08 %).

О возрасте местонахождения Седъю 2 можно судить исходя из схожести состава и структуры сообщества с комплексами из слоя 2 грота Пижма 1 (Пономарев и др., 2005) и слоя 3 Большого Дроватницкого грота (Смирнов, 1999), возраст которых оценивается как поздний голоцен.

В слое 3 Большого Дроватницкого грота найдены остатки лесных и луговых видов в равных соотношениях (50 и 50 %). Это водяная полевка (33 %), полевка-экономка (16 %), белка (16 %), красно-серая полевка (11 %), рыжая полевка (9 %), темная полевка (7 %) и лесной лемминг (6 %). Комплекс остатков из слоя 2 грота Пижма 1 в целом схож с фауной из Большого Дро-ватницкого грота (рис. 3). Доминирующее положение здесь принадлежит лесным видам, хотя доля остатков видов луговой группировки также велика (31.4 %). Кроме того, здесь найдены остатки одного тундрового вида грызунов — копытного лемминга (8 % в слое 1 и 0.7 % в слое 2), что связано, по нашему мнению, с тафономическими причинами, так как остатки других тундровых видов здесь не обнаружены. Здесь найдены остатки рыжей и красной полевок (вместе 19.6 %), красно-серой полевки (22.3 %), полевки-экономки (18.9 %), темной полевки (7.7 %), лесного лемминга (7.7 %), белки (15.7 %). К редким видам относится копытный лемминг (0.6 %).

Комплекс остатков из местонахождения Седъю 2 представляет собой типичный голоценовый лесной тип фауны, характерный для всех голоценовых местонахождений лесной зоны Урала и Тимана. Судя по строению данного разреза, положению в разрезе костеносных осадков, а также по типично лесному облику фауны, она относится к позднему голоцену.

Таким образом, в истории формирования современной фауны мелких млекопитающих Южного Тимана выделяются два крупных этапа: позднеплейстоценовый и позднеголоценовый, различающиеся по составу и структуре фауны и хорошо сопоставимые с динамикой природной среды. Вместе с тем следует отметить, что более мелкие фазы динамики териофа- уны, выявленные на территории Европейского Северо-Востока (Пономарев, 2001), выделить на имеющемся материале пока невозможно. Установление таких тонких перестроек сообществ мелких млекопитающих будет основной целью дальнейших исследований.

Работа выполнена при поддержке NWO № 047.017.041.

НОВАЯ ЖИЗНЬ «КУРСА МИНЕРАЛОГИИ»АКАДЕМИКА А. Г. БЕТЕХТИНА

Ярким событием в научно-педагогической сфере отечественной минералогии стал выход в свет нового издания знаменитого учебника А. Г. Бетехтина «Курс минералогии» (М.: КДУ, 2008. 736 с.) под научной ре- дакцией Б. И. Пирогова и Б. Б. Шкурского.

В чем же примечательность этого факта? Ведь учебников и учебных пособий по минералогии сейчас издается множество и в центральных издательствах, и в регионах, почти во всех университетских городах, в бывших союзных республиках. Новым, четвертым изданием выходят в этом году завоевавшие широкую популярность и дос- тигшие рекордного тиража учебники А. Г. Булаха («Минералогия с основами кристаллографии», «Общая минералогия», их англоязычный вариант H. R. Wenk, A. Bulakh «Minerals»). Словом, с учебной литературой по минералогии у современного студента проблем нет.

Но учебник А. Г. Бе-

Щнемоп*

техтина особый. Первым изданием он вышел 57 лет назад, в 1951 году, на основе его фундаментальной «Минералогии» (1950). Еще будучи студентом геолого-разведочного техникума, я учил минералогию по Бетехтину, и почти у каждого из нас была в личном пользовании эта книга, хотя стоила она 24 руб. 60 коп., а студенческая стипендия была 240 руб. в месяц. «Толстого» же Бетехтина 1950 года достать было трудно, мне его кто-то привез из Польши за 80 руб. Затем выходили новые издания в 1956, 1961 годах, они увеличивались в объеме на один-два учебно-издательских листа, тиражи их составляли каждый раз около четверти миллиона экземпляров. Бетехтинский учебник многократно переводили и издавали в разных странах — Германии, Китае, Польше, Румынии и др. Издательство «Мир» выпустило его на ведущих иностранных языках, и учебник распространился по всему свету.

«Курс минералогии» А. Г. Бетехтина не упокоился на библиотечных полках. Им, даже первым изданием, активно пользуются и студенты, и профессионалы. На рубеже веков мне пришлось бывать на минералогических кафедрах многих университетов мира, и мой глаз, пробегавший по собраниям деловой кафедральной литературы, неизбежно задерживался на корешках бетехтинских книг, уже в значительной степени истрепанных от постоянного пользования. На кафедре минералогии и полезных ископаемых Барселонского университета, на которой «испаноязычный Бетехтин» рекомендуется как основной учебник, я спросил, почему они выбрали его, а не какой-то другой, более современный учебник, заведующий кафедрой Дж. К. Мелгарехо пояснил, что бетехтинский «Курс минералогии» наиболее приспособлен для подготовки специалистов по поискам и разведке лезных ископаемых. Для минералогов он, конечно, вспомогательный.

Новое издание «Курса минералогии», рекомендованное УМО для студентов высших учебных заведений, обучающихся именно по на- правлению «Прикладная геология», при сохранении его первоначального облика и содержания, существенно обновлено и дополнено, вследствие чего объем его увеличился на 9.6 уч.-изд. листов, до 736 стр. Тираж, конечно, не сравним с изданиями, выходившими в «золотой век» геологии, но для нашего времени достаточно большой — 5 тыс. экземпляров. Редакторы переработали вводную часть, приведя ее в соответствие с современными представлениями о минералах и минералогии, довели до настоящего времени историю минералогических исследований. Введены необходимые изменения и в другие главы, особенно в главу II «Конституция и свойства минералов», в название которой введен термин «конституция». В ней приведены новые представления о кристалломорфологии, структуре и свойствах минералов. Методическая глава III, естественно, отражает современный арсенал минералогических методов. Внесены необходимые корректировки в описания минералов. Во всех главах освежены иллюстрации.

Окончание на стр. 44.