Освоение гидроэнергетических ресурсов Восточной Сибири в литературных и визуальных образах советского периода

Автор: Рябов Юрий Владимирович

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: История

Статья в выпуске: 1 (27), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется освоение гидроэнергетических ресурсов Восточной Сибири в литературных и визуальных образах советского периода. Через призму живописи, графики, плаката, документального кино, художественной, публицистической и научно-популярной литературы рассматривается возведение крупных ГЭС на реках Ангара и Енисей. В силу специфики исследуемого материала, автор акцентирует свое внимание на менее известных произведениях и их формах для выявления наиболее общих точек соприкосновения и взаимосвязей, что позволяет ввести их в научный оборот и заложить основу для дальнейших исследований в рамках данной тематики по выявлению разноуровневых связей между визуальными и литературными образами. В ходе исследования применялись метод контент-анализа и принципы иконографического анализа, предложенного Э. Панофски. Особое внимание уделено отображению работ по перекрытию сибирских рек, появлению водохранилищ и затоплению населенных пунктов при строительстве крупных ГЭС. Прослеживается изменение стилистики и наполнения произведений в рамках смены государственной политики и экологического дискурса в разные периоды существования советского государства - от созидательного оптимизма «оттепели» до разочарования в научно-техническом прогрессе и эсхатологических настроений писателей-деревенщиков и художников 1970-х гг.

Восточная сибирь, ангарский каскад гэс, енисейский каскад гэс, визуальный образ, литературный образ

Короткий адрес: https://sciup.org/140297514

IDR: 140297514 | УДК: 93, | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-1-183-197

Текст научной статьи Освоение гидроэнергетических ресурсов Восточной Сибири в литературных и визуальных образах советского периода

Введение . В каждый исторический отрезок художественное произведение создается во многом сообразно самому времени, неся на себе отпечаток эпохи, становясь ценным историческим источником. Путем анализа литературных и визуальных образов можно извлечь из них сведения об отраженных исторических событиях, составить более полное представление о том периоде, когда были созданы исследуемые образы. При этом тема визуальной и текстовой репрезентации строительства сибирских ГЭС и связанных с ними мероприятий обычно находит свое отражение в работах искусствоведов, литературоведов, филологов и культурологов и гораздо реже историков, что вызвано спецификой и характером самих источников.

Цель исследования . Провести анализ литературных и визуальных образов освоения гидроэнергетических ресурсов Восточной Сибири в советский период.

Задачи исследования . Изучить визуальные и текстовые репрезентации по электрификации и энергетическому освоению водных ресурсов Восточной Сибири, а именно строительства ГЭС, пе- 184

рекрытия рек и затопления ложа водохранилищ; выявить характерные особенности и взаимосвязи.

Материалы и методы исследования . Материалом для проведения исследования стало изобразительное искусство: живопись, графика, наглядная агитация, документальное кино, а также литературные тексты – поэзия, проза, публицистика.

В силу обширнейшего пласта материалов по тематике исследования, видится уместным сделать акцент на менее известных произведениях, их формах для выявления наиболее общих точек соприкосновения и взаимосвязей. Это позволит ввести их в научный оборот и заложить основу для дальнейших исследований в рамках данной тематики по выявлению разноуровневых связей как между визуальными и литературными образами, так и внутри них самих.

В ходе исследования применялся метод контент-анализа, а также принципы иконографического анализа, предложенного Э. Панофски.

Результаты исследования и их обсуждение . Прежде чем перейти непосредственно к периоду возведения

Ангарского и Енисейского каскадов ГЭС, чей пик пришелся в основном на седьмой пятилетний план (1959–1965 гг.), следует вспомнить образы индустриализации и электрификации в целом, а также гидроэнергетического освоения в частности. Со времен плана ГОЭЛРО электрификация советского государства являлась одной из важных тем в литературе, кинематографе и живописи (которые сами по себе являлись еще и мощным инструментом государственной пропаганды), претерпевая в разные периоды изменения в образах, формах, их подаче. Уже в 1920-е гг. электрификация мыслилась не только как новая эпоха в истории человечества, но и «единый фронт борьбы человека с природой» [1, с. 32]. Возводя промышленные гиганты, советский человек, отвоевывая у природы ее ресурсы, возвышался над ней, заодно увековечивая свой трудовой подвиг.

В рамках общей для советского искусства 1920–1930-х гг. темы труда и стремительной индустриализации появились и работы, посвященные электрификации. Наиболее показательными из них являются наглядная агитация «Советы и электрификация есть основа нового мира» (А.Н. Самохвалов, 1924), а также «Ленин и электрификация. Волховстрой даешь ток! Коммунизм это соввласть + электрификация» (Ю. Шасс, П. Кобелев, 1925).

Строительству ДнепроГЭС, а также планируемому Волжскому каскаду ГЭС (Волгострой), были посвящены работы «Днепрострой завершен. Да здравствуют строители Днепрогэса!» (С. Григорьев, 1932), «Днепрострой построен! Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики» (А. Страхов, 1932), «Мощную энергию Волги заставим служить делу социалистической реконструкции!» (Н.А. Долгоруков, 1931). Отдельно следует отметить фотоколлажи Г. Клуциса, Э. Лисицкого и А. Родченко. Основные образы визуального искусства довоенного периода – руководящая роль партии и ее руководителей в лице В.И. Ленина и И.В. Сталина, а также трудовой подвиг советского народа. Вожди явно или не- зримо (например, в виде цитат) присутствуют на плакатах рядом с планом электрификации или группой рабочих на фоне кранов, массивов бетона, турбин и других реалий строительства очередного гиганта советской индустрии. При этом со временем в ходе мифологизации фигуры В.И. Ленина и ростом культа личности И.В. Сталина они постепенно вытесняют на полотнах основных реальных авторов плана ГОЭЛРО, например, Г.М. Кржижановского.

При этом встречаются заранее невозможные сюжеты. Так, полотно «Ленин на Волховстрое» (И.И. Бродский, 1927) никак не могло соответствовать действительности, так как реальный В.И. Ленин никогда не посещал строительство Волховской ГЭС. Однако смысл таких сюжетов был в другом: Волховская ГЭС и последующие великие стройки коммунизма представлялись не только актом воли руководителей советского государства, но и точками «воплощения ленинского духа».

Большую работу по освещению индустриализации и гидростроительства вели также советские литераторы. Производственный роман М. Шагинян «Гидроцентраль» (1930) о строительстве Мизинской ГЭС в Армении раскрывал в числе прочего процесс формирования «нового человека» на новой социалистической стройке [2, с. 244]. В 1920-е годы делаются первые серьезные шаги по освоению гидроэнергетических ресурсов Сибири. Н.Н. Колосовский считал грандиозные энергетические ресурсы края «благоприятным обстоятельством для индустриализации». В качестве главного района сосредоточения гидравлической энергии отмечался район Ангарских порогов «с колоссальным, мирового порядка, сосредоточием энергии в 5000000 л.с. при возможной ее себестоимости в 0,15 до 0,35 копеек» [3, с. 246].

На страницах журнала «Плановое хозяйство» Сибирь именовалась как «страна неограниченных экономических возможностей» [4, с. 241], но «во всех отношениях <...> мало изучена. На каждом шагу приходиться убеждаться в недостаточности знаний о разнообразных богатствах края, которые могут быть вовлечены в хозяйственный оборот» [4, с. 265].

Появились и литературнохудожественные журналы, чьи названия красноречиво отразили дух новых устремлений: «Будущая Сибирь», «Новая Сибирь», а визионерская обложка первого выпуска «Будущей Сибири» изображала огни стройки в далекой таежной глуши (рис. 1).

Рис. 1. Обложка литературно-краеведческого иллюстрированного журнала «Будущая Сибирь», 1931

К 1929 г. использование гидроэнергетического потенциала р. Ангара было разделено на два этапа: 1) строительство электроустановки на истоках Ангары с напором 8–12 м, установленной мощностью в 125–120 тыс. кВт; 2) сооружение двух гидроустановок на порогах Ангары (ниже 660 км от истока): Долгопорож-ской мощностью в 1500000 кВт и Шаманской мощностью в 950000 кВт, что в сумме давало 2450000 кВт. Впоследствии два этих проекта получат название «Малый Ангарстрой» и «Большой Ан-гарстрой». Именно их схема в окружении кранов и вышек ЛЭП украсит в 1930 г.

обложку нескольких выпусков журнала по вопросам советского строительства «На советской стройке» (рис. 2).

Рис. 2. Обложка журнала «На Советской стройке» (Орган оргкомитета ВЦИК

Восточно-Сибирского края), 1930

В литературной среде значимыми певцами новой, стремительно индустриализирующейся Сибири стали поэт И. Молчанов-Сибирский, нередко противопоставлявший в своем творчестве Сибирь кандальную и Сибирь советскую, а также писатель С. Третьяков, который доступным для широкого круга читателей языком освещал поиски оптимального использования энергетических ресурсов Сибири, а также проекты Малого и Большого Ангарстроя. В целом же для всего периода 1920 –1930-х гг. характерен образ индустриализации как войны [5, с. 215], притом не только с природой: «борьба за плановое хозяйство» виделась еще и борьбой «со всем буржуазным окружением» [6, с. 7].

К середине 1930-х гг. была разработана схема использования гидроэнергетических ресурсов Ангары, предполагавшая строительство каскада из 6 ГЭС. Общие же запасы гидроэнергии по наиболее важным и крупным гидроустановкам в ангарской системе были оценены в 73 млрд кВт.ч ежегодно, возможных к получению на 9 ГЭС суммарной установленной мощностью в 10750 тыс. кВт. Со второй половины 1930-х гг. все усилия планировалось направить на то, чтобы к третьей пятилетке подготовить Ангар-строй к строительству [7, с. 153]. Однако всем этим планам не суждено было сбыться, третий пятилетний план был сорван начавшейся Великой Отечественной войной. К вопросу о строительстве ангарских ГЭС вернулись только в пятом пятилетнем плане.

Начало «оттепели» провозгласило возврат к ленинским идеалам, что нашло отражение и в живописи. На картине «В.И. Ленин у карты ГОЭЛРО» (Л.А. Шматько, 1957) художник изобразил выступление В.И. Ленина на VIII Всероссийском съезде Советов. Данное полотно вместе с последующими другими плакатными работами «Заветы Ленина претворяются в жизнь» (Н.Н. Смоляк, 1962), «План ГОЭЛРО» (А. Леме-щенко, 1967) повторяют ключевые образы В.И. Ленина и его работы над проектом ГОЭЛРО. В этих произведениях объединились два основных идейнополитических смысла эпохи – возвращение к ленинским идеалам и устремленность к научно-техническому прогрессу. С личных качеств главы государства акцент был смещен на дерзновенность и трудовой энтузиазм советского народа, готового неустанно воплощать в жизнь самые смелые замыслы, в том числе и по укрощению сибирских рек [8, с. 190].

При этом в некоторых плакатах довоенный мотив электрификации как борьбы с буржуазным укладом находит свое продолжение в работе «Мир победит!» (В. Корецкий, 1950). Молодой рабочий движением рубильника, приводя в работу ГЭС, буквально смывает «разжигателей войны» в лице карикатурных «капиталистов», облаченных в смокинги и грозящих ядерной бомбой (рис. 3).

Рис. 3. Мир победит! (В. Корецкий, 1950)

Распространенным сюжетом для стало изображение молодых рабочих и плакатов второй половины 1950-х гг. специалистов на новых всесоюзных

стройках: геодезист за теодолитом – «Для блага советского народа построим новые электростанции!» (И.А. Комина-рец, 1955), монтажник-высотник – «На благо народа строим!» (В. Иванов, 1956), электромонтер – «Семилетний план электрификации СССР выполним досрочно!» (М. Писаревский, 1959), сварщик – «Строительство ударных комсомольско-молодежных объектов осуществим в срок!» (О.М. Савостюк, 1961) и т.д.

Появляются и первые плакаты, призывающие молодых коммунистов на строительство ГЭС на реках Восточной Сибири. На плакате «На стройки Дальнего Востока и Сибири» (А.Б. Успенский, О.М. Савостюк, 1956) изображена большая, уходящая прямо к солнцу, дорога, по которой движется вереница грузовиков со счастливыми комсомольцами, призывающих к новым трудовым свершениям. На плакате «К нам на стройку, друзья!» (Б. Решетников, А. Добров, 1956) облаченный в штормовку рабочий с распростертыми руками готов встретить будущих строителей Енисейского каскада ГЭС (рис. 4).

Рис. 4. К нам на стройку, друзья! (Б. Решетников, А. Добров, 1956)

При этом оптимистические образы и лозунги плакатов, начиная с периода строительства Братской ГЭС, обоснованы еще и тем, что Братская ГЭС стала первой ГЭС, на которой не использовался труд заключенных, а само строительство не несло на себе груза «перековки». Новые ГЭС возводили молодые свободные люди. Однако с конца 1950-х – начала 1960-х гг. советское искусство в попытках освободиться от штампов и клише парадности и оптимистичности в изображении людей тру- да приходит к новой образности, коей становится «суровый стиль», выразившийся в уплощении пространства, фрагментации композиции, четко прорисованными контурами фигур, темным колоритом и ориентацией на прямую, публицистическую, «ораторскую» обращенность к зрителю, динамичность, лапидарность художественного языка и бескомпромиссность [9, с. 3]. Названия картин также становятся более прозаическими и реалистичными. Среди классических ра- бот данного направления, посвященных сибирским ГЭС, следует отметить полотна «Строители Братска» (В. Попков, 1960), «Они начинали Братскую ГЭС»

(Ю.С. Подлясский, 1960) (рис. 5), графику «Бетон идет» (Г. Мамилов, 1962) «Строители Братска» (Э.В. Мотакова 1967) [10, с. 109].

Рис. 5. Они начинали Братскую ГЭС (Ю.С. Подлясский, 1960)

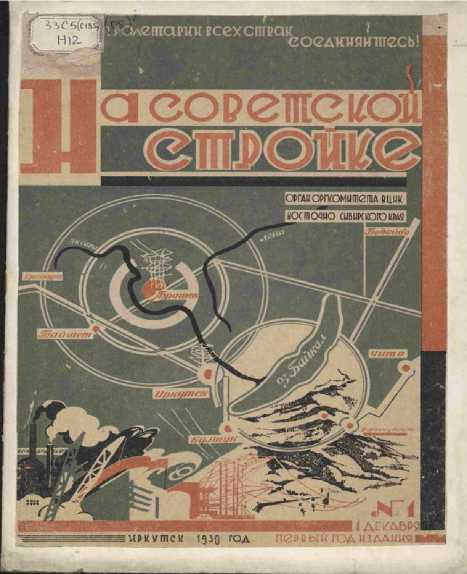

В отдельное направление следует отнести пейзажные работы, фиксирующие Ангару и зону затопления до и во время строительства ГЭС. Сюда относятся многочисленные литографии и картины С. Развозжаева, созданные им в 1957–

1958 гг., картины А.И. Шаталова и Н. Семенова (рис. 6). Все они ценны тем, что были написаны художниками прямо с натуры и являют собой первозданную красоту мест, навсегда изменившихся с возведением гидроузлов.

Рис. 6. Падунские пороги (Н. Семенов, 1957)

Уже по данным работам можно отметить, что подавляющее большинство произведений отражало реальные этапы работ по подготовке ложа водохранили-189

ща ГЭС, строительства плотины и гидроузла, а также создание новых водохранилищ. Особое внимание не только в строительстве, но и в искусстве, уделялось необходимости перекрытия бурного течения сибирских рек Енисея и Ангары. Само перекрытие непокорной реки подавалось как сражение человека с природой, что нашло отражение во многих визуальных и литературных произведениях. Так, А. Кузнецов в повести «Продолжение легенды» (1957) описывает перекрытие р. Ангары при строительстве Иркутской ГЭС как настоящую битву, которой предшествовала атмосфера праздника: «Понтонный мост был разукрашен флагами, плакатами. Был погожий летний теплый вечер. Из поселков толпами спешили разнаряженные девчата, старики, шли целыми семействами, с детишками, словно на гулянье» [11, с. 146].

Само перекрытие описано поэтапно, с нарастанием напряжения: «Первый бетонный куб упал в воду с пушечным выстрелом. Высоко взлетали фонтаны брызг, куб перевернуло, подбросило и понесло, как спичечную коробку. <…> Кубы заплюхались один за другим. <…> Большие, малые, продолговатые – их везут и везут на мост, пушечные выстрелы канонадой стоят над рекой» [11, с. 147]. Здесь также примечательно подчеркивание батальной атмосферы сравнением с выстрелами звуков падающих в реку бетонных кубов.

Поначалу стихия кажется непреодолимой: «Обманчивая вода иногда, кажется, показывает лежащий где-то в глубине куб, но всмотришься – это игра света, больше ничего. <…> Аквамариновая вода… Аквамариновая вода… <…> Очередной куб, рухнув в воду, не ушел вглубь, а чудом лежит на поверхности, прямо посередине реки. На чем он держится? Что за чудо?» [11, с. 148]. Однако человеку удается взять верх над непокорной Ангарой.

Аналогичное, но еще более крупное по масштабу и значимости, событие запечатлено в документальном фильме «Битва у Падуна» (1959), повествующим о втором перекрытии Ангары 19 июня 1959 г. уже при строительстве Братской Г Э С ( р и с . 7). Картина была подготовлена творческим коллективом Иркутской студии кинохроники во главе с режиссером А. Шатровым и оператором П. Петровым, многократно освещавшими возведение Братской ГЭС [12, с. 106]. С самого начала зритель напряженно следит за серьезной и многоэтапной подготовкой перекрытия реки: строительство моста, тяжелые работы монтажников, бурильщиков и опалубщиков в котловане первой очереди, работа по колено в ледяной воде и быстрые перекуры на морозе. Общий воинственный настрой передают сюжетно и визуально рифмующиеся друг с другом кадры взрывов: сначала диабазовых скал, затем ледяного покрова, сковавшего Ангару, а затем и взрывов брызг от падающих в реку диабазовых глыб.

Рис. 7. Кадры из документального фильма «Битва у Падуна», 1959

Кадры перекрытия Ангары из документального фильма «Битва у Падуна» стали каноничными и впоследствии воспроизводились в других документальных полотнах: «Братская ГЭС: проблемы и свершения» (1977), «Притяжение Братска» (1989), «Братскгэсстрой: вчера, сегодня, завтра» (1990), а также в художественном фильме «Русский сувенир» (1960). Газетные заголовки этого периода говорят сами за себя: «Энергию Ангары – на службу народу», «Подвиг на Ангаре», «Исполин на Ангаре», «Герои перекрытия», «Укрощение стихии», «Боевой штурм».

Весьма красочно и образно работы по перекрытию Ангары описаны поэтами и писателями. Где-то река сравнивается с диким зверем: «Круто осадив свои самосвалы, они, как по команде, вздыбили их кузова и сбросили в ревущую пасть Ангары глыбы камней. Будто защищаясь, река бросилась на машины и людей высокими кипящими фонтанами. <…> Горячая трудовая схватка людей с рекой продолжалась всю ночь. Обрушив в воду настоящий каменный обвал, люди уже к утру следующего дня предрешили исход героического поединка» [13, с. 22].

При многоплановости образов прослеживается общий мотив реки как живого существа: «Всю ночь под пеной волны выли / К утру, не дав реке вздохнуть, / Мы скальным грузом придавили / Ее бунтующую грудь <...> Недвижны тяжкие ворота, / За ними плес плененных вод. / Умолкла битва, но работа / Вступает в новый свой черед» [14].

И вновь мы видим многочисленные эпитеты, отсылающие нас к тематике войны, битвы, штурма, схватки. Поэт И. Луговской, говоря о строителях Братской ГЭС, подчеркивает, что «мирный труд их – тоже фронт» , мачты ЛЭП сравнивает с опытными разведчиками, а грохот строительных машин для установки свай с пушечными залпами [15].

Я. Шерлаимов воспевает строителей, не сдавшихся в тяжелейших погодных условиях и завершивших перекрытие Ангары, отмечая: «Всех тех <…> Ко- го всечасно оглушала / Волна взрывная аммонала» [16].

Прочувствовать воинствующий настрой строителей ГЭС призваны также следующие строки: «Берегись, Ангара! / В бой идем, Ангара! / Отступает пред нами вода и гора!» [17], или «Но, как солдат, блюдя присягу, / Волне седой наперерез, / Отбив атаку, шел в атаку / Строитель величайшей ГЭС. <...> Это бой был настоящий, / Но радостный и светлый бой!» [18].

В стихотворении В. Конева «Два боя» вспоминается о боях на Ангаре во времена Гражданской войны, сопоставляясь с тем боем, что ведут ныне люди труда на строительстве Иркутской ГЭС [19]. Бульдозеры, работающие на перекрытии Ангары при строительстве Усть-Илимской ГЭС, сравниваются с танками [20, с. 86]. Особым символизмом наделены и послания, писавшиеся на диабазовых глыбах, применявшихся при перекрытии Ангары в период строительства Братской и Усть-Илимской ГЭС: «Покорим тебя, Ангара!», «Ангаре – от Енисея», «До встречи, Богучаны!» и т.д.

Важным мотивом литературных текстов является и та цель, для которой была перекрыта река, и возводились ГЭС. Водная энергия ставилась на службу человеку для его созидательного труда. В этом смысле весьма характерным является стихотворение А. Ольхона «Исток Ангары»: «Но я хочу, чтоб твой разбег /Взнуздал упрямый человек, / Чтоб над окраиной земли / Сиянье радуги зажгли» [21], а также строки А. Жамбало-на: «И наступит такая пора – / Преградим твои бурные воды, / Твою силу в о з ь м ем, Ангара, / Ради мира, для счастья народа!» [22].

Отдельно отмечается и грандиозный масштаб строительных работ и комплекса Братского гидроузла: «Заслон поставлен будет. / Твердо, верно / Поставлен нашею рукой, / Умелой, мощною такой, / Какого / Мир еще не знал» [16]; «Мы вышли и замерли потрясены / Такое увидишь едва ли: / Две в небо упершихся бурых стены / С боков Ангару сжимали» [23].

Перекрытие реки мощной плотиной нашло свое отражение и в агитационном искусстве – на плакатах «Могучую энергию рек – народному хозяйству» (В. Тру-хачев, 1957) (рис. 8) и открытке «Енисей

– покорись!» (Е. Гундобин, 1968) (рис. 9). Колоссальных размеров строитель, возвышаясь над природой, преграждает путь реке, а в случае с открыткой еще и одушевленному ее образу в лице седого старца, Енисея-батюшки.

Рис. 8. Могучую энергию рек – народному хозяйству! (В. Трухачев, 1957)

Рис. 9. Енисей – покорись (Е. Гундобин, 1968)

Другой неотъемлемой стороной строительства крупных ГЭС является образование водохранилищ с большой площадью затопления. Данный аспект является крайне сложным и болезненным, однако в литературных текстах 1950–1960-х гг. ему старались придать жизнеутверждающий оттенок.

Поэт И. Авраменко пытается предупредить Ангару: «Ты такого еще не видала: пыльный воздух дрожит над тобой, / переполненный лязгом металла, –он грозит тебе новой судьбой / Эта судьба в том, что / На пороги идет наступленье… / в том, что раскинется Братское море / На года, на века, навсегда» [24].

Ему вторит М. Алигер: «…приближенье будущего чуя, / На милом месте пережитых дней, / Отжившее ломая и корчуя, / Готовим дно для будущих морей! / Как это удивительно

похоже / На нашу жизнь в теченье долгих лет!» [25]. Неожиданно перекликается тема будущего моря с уже упомянутыми в настоящей статье точками «воплощения ленинского духа» у Я. Белинского: «Ширь твоих берегов, что садами украшена, / Синий бьеф, что турбинами вспенен, / Еще в двадцатом с трибуны в Кашино / Видел великий Ленин» [26].

В стихотворении И. Луговского, посвященному затоплению деревни Кузь-миха и Куликовых островов, автор утешает эти места: «Ты не плачь! Мы добры и щедры, / И у новой большой Ангары / Будут новые острова / И твоя, куликова трава… / Только Ангаре будет заданье другое: / Плавить сталь, освещать города / И в глубоком и ясном покое / Гнать волною морские суда!» [27].

Тема строительства ГЭС и затопления территорий затрагивалась и в научно-популярной литературе 1960-х гг. Книга «Покорение рек» [28] рассказывала широкому кругу читателей о значении рек в жизни и хозяйственной деятельности человека на всем протяжении истории его существования. При этом оценка масштабам и результатам гидростроительства в СССР и Восточной Сибири, в частности, дается весьма взвешенно, не лишена конструктивной критики.

Особняком в литературных текстах советского периода, посвященным гидроэнергетическому освоению, стоит поэма Е.А. Евтушенко «Братская ГЭС» – грандиозный, сопоставимый с самой Братской ГЭС, литературный памятник трудовому подвигу советского человека, сложной и многогранной истории России и непростым судьбам ее народа. Одним из посылов поэмы является завет современникам и потомкам быть достойными поколения созидателей.

Однако по мере замедления хода исторического времени после окончания «оттепели» многие авторы лишились остроты и живого отклика своих многочисленных читателей [29, с. 136]. Созидательный оптимизм эпохи превратился в сопротивление ей, выдвинув на перед- ний план иные идеи и других авторов. Последующие 1970–1980-е гг. будут ознаменованы в числе прочих социально-культурных явлений сменой экологического дискурса.

Произведения писателей-деревенщиков, ключевым из которых в рамках темы статьи является «Прощание с М а т е р о й » В . Распутина, рассматривают технический прогресс и устремления советского государства по дальнейшему освоению природных ресурсов как угрозу существования традиционного деревенского уклада как идеала гармонии человека с природой. Более подробно эти аспекты раскрыты в другой работе автора данной статьи [30].

Река грозит затоплением при строительстве ГЭС и деревне Елань – одному из ключевых образов масштабной киносаги А. Кончаловского «Сибириада» (1979). Несмотря на то что сюжет разворачивается на территории Западной Сибири, и главной темой является изыскание тюменской нефти, можно проследить общие мотивы отрыва человека от родных корней и природы в целом. При этом в исторической памяти освоение нефтяных месторождений западносибирского региона подобно восточносибирским гидростроителям представляется в общей идее победы над природой, в битве с которой строитель социализма еще и солдат [31, с. 19].

Однако облик и восприятие молодых строителей материально-технической базы социализма в 1970-е гг. претерпевает определенные изменения. Так, орудия труда строителей БАМа на картине «Парни из Кунермы» (А. Знак, 1979) несут безжалостный отпечаток прогресса, а сами строители словно предвидят всю тщетность своих попыток привнести хотя бы малую толику цивилизации в сибирскую тайгу [10, с. 114].

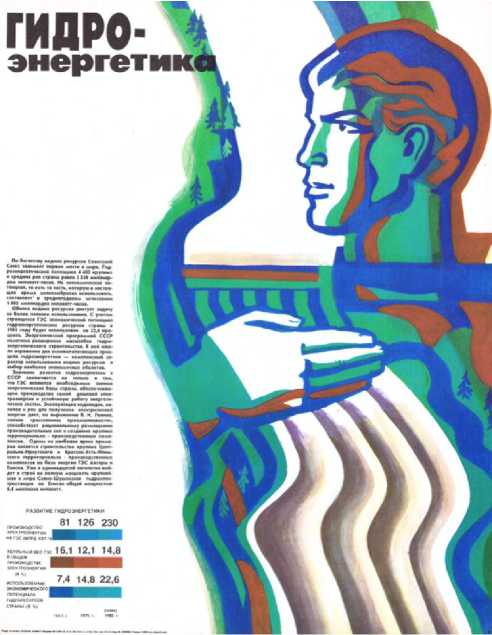

Один из последних советских плакатов, посвященных гидроэнергетике СССР, был выпущен в 1984 г., ознаменовав окончательное расхождение государственной власти и официального искусства с текстовым и визуальным дискур- сами нового поколения художников и литераторов (рис. 10).

Рис. 10. Плакат, посвященный гидроэнергетике, 1984

Заключение . Таким образом, можно сделать вывод о том, что освоение гидроэнергетических ресурсов Восточной Сибири, а также сопутствующие работы, подавались руководством страны и воспринимались трудящимися в довоенный и оттепельный период не столько как завоевательные и разрушительные, сколько благотворные и преобразовательные. На это указывают и ключевые образы строителей ГЭС как строителей социализма, отважных бойцов, покоряющих природу и ставящих ее силы на службу человека для мирного созидательного труда, так и образы самих рек, которые, несмотря на укрощение своего строптивого нрава, все же остаются уважаемыми человеком.

Появляющиеся же в 1970-е гг. негативные оценки в покорении рек были вызваны сменой эпох и, как следствие, экологического дискурса. Писателям- деревенщикам нечего было предложить новым поколениям – на смену оттепельному созидательному оптимизму пришли эсхатологические настроения и ностальгия по якобы существовавшим «заповедным» пространствам в лице русских деревень в зоне затопления, как сохранивших традиции и посему обретших образ утраченного идеала гармонии с природой. Новое время и новые вызовы требуют выработки новых путей решения и взглядов на давние, но не потерявшие актуальности проблемы: строительство ГЭС, влияние их на экологию, затопление населенных пунктов.

Не исключено, что исследования по данным вопросам, в том числе и в аспекте проблематики настоящей статьи, позволят открыть новые дороги в будущем. Перспективным видится исследование множества других источников: литературных сборников, пьес, песен, научнопопулярной литературы, книжных иллюстраций, открыток, значков, вымпелов и другой сувенирной продукции, фотографий и т.д.

И сегодня вновь важны строки Е. Евтушенко из поэмы «Братская ГЭС»: «Ты, помни, видя стройки и плотины, / во что мой свет когда-то обратили. / Еще не все – технический прогресс. / Ты не забудь великого завета: «Светить всегда!» / Не будет в душах света – нам не помогут никакие ГЭС!».

Список литературы Освоение гидроэнергетических ресурсов Восточной Сибири в литературных и визуальных образах советского периода

- Кржижановский Г.М. Плановые вопросы // Плановое хозяйство. 1925. № 1. С. 21-41.

- Громов В.И. Эволюция образа Российской энергетической отрасли с конца XIX до середины XX века // Проблемы распада и наследия СССР в современном публичном пространстве: сб. науч. ст. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Москва, 19 апр. 2021 г.). М.: Книго-дел, 2021. С. 239-246.

- Колосовский Н.Н. Хозяйственные проблемы Сибири // Плановое хозяйство. 1925. № 5. С. 237-246.

- Новомбергский НЯ. Проблемы генерального плана развития народного хозяйства Сибкрая // Плановое хозяйство. 1928. № 3. С. 264-277.

- Шаттенберг С. Инженеры Сталина. Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы. М.: РОССПЭН, 2011. 478 с.

- Кржижановский Г.М. Электрификация и плановое хозяйство // Плановое хозяйство. Бюллетени Госплана СССР. 1924. № 4-5. С. 3-10.

- Колосовский Н. К итогам исследовательских работ по Ангарстрою // Плановое хозяйство. 1935. № 4. С. 143-153.

- Рожанский МЯ. «Оттепель» на сибирском морозе // Отечественные записки. 2012. № 5(50). С. 184-206.

- Алексеева Т.П., Виницкая Н.В. Судьбы народа в творчестве художников «сурового стиля» // Вестник Шад-ринского государственного педагогического университета. 2019. № 1(41). С. 171-175.

- Васильева-Шляпина Г.Л. Сибирский романтизм в творчестве красноярской художницы Эльвиры Мотако-вой // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. 2020. № 3. С. 10-117.

- Кузнецов А. Продолжение легенды. Повесть. М.: Детгиз, 1959. 204 с.

- Гудкова Н.В. Характер отображения строительства Братской ГЭС в игровом и документальном кинематографе // Музеи в культурном пространстве молодых индустриальных городов: мат-лы II науч.-практ. конф. (Братск, 5-6 апр. 2021 г.). Братск, 2021. С. 105-108.

- Волков Н. В дни штурма. Репортаж // Ангара. Литературно-художественный и общественно-политический альманах. 1959. № 3. С. 19-23.

- Твардовский А. У Падуна // Ангара. Литературно-художественный и общественно-политический альманах. 1959. № 3(44). С. 6.

- Луговской Инн. Сегодня на Ангаре (цикл стихов) // Новая Сибирь. Литературно-художественный альманах. 1956. Кн. 32. С. 13-18.

- Шерлаимов Я. Высокая отметка // Огни Ангары. 1961. № 78 (602). С. 4.

- Молчанов-Сибирский И. На Братских скалах // Ангара. Литературно-художественный и общественно-политический альманах. 1958. № 1(38). С. 95.

- Луговской Инн. Радостный бой // Ангара. Литературно-художественный и общественно-п о литический альманах. 1959. № 3(44). С. 10.

- Конев В. Два боя // ВосточноСибирская правда. 1955. 6 нояб.

- Волков Н. Решающий штурм // Усть-Илим продолжается. Иркутск, 1982. С. 86-92.

- Ольхон А. Исток Ангары // Первая на Ангаре. Очерки и стихи. Иркутск, 1 956 . С. 5-6.

- Жамбалон А. Ангара // Свет над Байкалом. 1955. № 1. С. 86.

- Белинский Я. Там, где ревет Падун. Репортаж (в стихах) // Комсомольская правда. 1956. 7 янв.

- Авраменко И. Над Падунским порогом // Нева. 1956. № 3. С. 71-78.

- Алигер М. На Ангаре // Знамя. 1955. № 4. С. 59.

- Белинский Я. Здесь будет Братское море // Культпросвет работа. 1956. № 2. С. 1.

- Луговской Инн. Где Кузьмиха, где Кузьмиха, Куликовы острова // Утро Ангары. Стихи. Иркутск, 1956. С. 20-23.

- Гинко С.С. Покорение рек. Л.: Гид-рометеоиздат, 1965. 208 с.

- Страшнов СЛ. К проблеме стихотворного журнализма (на материале творчества Е. Евтушенко времен оттепели) // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 8. 2021. № 1. С. 133-136.

- Рябов Ю.В. Образы затопления населенных пунктов водохранили- 9. щем ГЭС в литературных текстах советского периода как отражение исторической эпохи // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2020. № 3(41). С. 116122. 10.

- Барабанова К.С. Нефть в исторической памяти освоения севера Западной Сибири // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2021. № 3(72). С. 15-21. 11.