От онтологий проектирования к когнитивной семиотике

Автор: Валькман Ю.Р., Тарасов В.Б.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Общие вопросы формализации проектирования: онтологические аспекты

Статья в выпуске: 1 (27) т.8, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изложены основы концепции жизненных циклов сложных технических систем. Отмечены тенденции расширения и детализации жизненных циклов, приводящие к появлению нетрадиционных стратегий проектирования и даже новых проектных этапов на стыке исследования и проектирования, проектирования и испытаний. В русле реализации онтологического подхода к проектированию рассмотрены этапы, уровни, аспекты, задачи проектирования. Особое внимание уделено исследовательскому проектированию как этапу «аналитического синтеза» сложных технических систем. Показана центральная роль НЕ-факторов в исследовательском проектировании, введено трёхмерное пространство моделирования НЕ-факторов и предложены варианты их классификации. На начальных этапах проектирования важное место занимает модельный подход, связанный с оперированием моделями и параметрами. В статье развиваются оригинальные методики представления проектных знаний в модельно-параметрическом пространстве и построения на основе биполярных шкал многомерного семантико-прагматического пространства методов и языков проектирования. На базе семантической шкалы языков моделирования сформулированы принципы соответствия и взаимодополняемости. С одной стороны, в контексте поддержки образного мышления проектанта рассмотрены методы иллюстративной и когнитивной графики. С другой стороны, проанализированы два известных варианта общей теории проектирования - формальной теории, стремящейся описать проектирование в терминах множеств, топологических пространств, исчислений, в частности, исчисления предикатов высокого порядка. Проведён анализ недостатков формальных систем и классической теории рассуждений с точки зрения принятия реальных проектных решений. В результате сделан вывод о необходимости привлечения в науку проектирования семиотических моделей. В заключительной части работы приведены основные определения семиотики и варианты классификации знаков, обсуждаются особенности перехода от семиотического моделирования к прикладной семиотике и когнитивной семиотике. Одним из основателей когнитивной семиотики как «науки-перекрёстка», предметом которой является как получение знаний из знаковых структур, так и синтез знаковых конструкций в русле инженерии знаний, был профессор Ю.Р. Валькман.

Онтология проектирования, сложная техническая система, жизненный цикл, модельно-параметрическое пространство, общая теория проектирования, семиотика, когнитивная семиотика

Короткий адрес: https://sciup.org/170178779

IDR: 170178779 | УДК: 001.892: | DOI: 10.18287/2223-9537-2018-8-1-8-34

Текст научной статьи От онтологий проектирования к когнитивной семиотике

Название и замысел этой статьи выражают стремление показать творческий путь в науке известного советского и украинского учёного в области информатики и автоматизированно- го проектирования, одного из ведущих специалистов Украины в сфере интеллектуальных систем и технологий, заведующего Отделом распределенных интеллектуальных систем Международного научно-учебного центра информационных технологий и систем НАН и МОН Украины, профессора Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, члена редколлегии научного журнала «Онтология проектирования», д.т.н. Юрия Роландовича Валькмана.

1 От моделирования жизненных цикловк исследовательскому проектированию

Любой цикл характеризуется завершённостью и повторяемостью взаимосвязанных этапов на определённом промежутке времени; его ключевыми характеристиками являются временные показатели, а именно, длительности - как отдельных этапов, так и цикла в целом. Понятие жизненного цикла (ЖЦ) системы определяется интервалом времени от начала её создания до конца эксплуатации; при этом за начало ЖЦ принято считать формирование потребности в системе (зарождение идеи системы), а за конец – снятие её с эксплуатации (ути лизацию). Онтологическое моделирование ЖЦ может начинаться с мереологии - отношения ЖЦ как целого к его частям. Наиболее крупными частями ЖЦ являются его стадии, например, разработки, производства, эксплуатации. Разные стадии состоят из различных этапов.

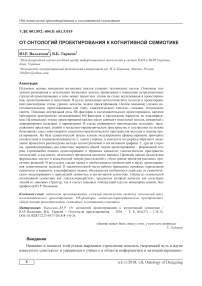

Концепция ЖЦ есть основной вариант реализации системного подхода к сложным техническим объектам, таким как самолёты и корабли, направленный на отображение изменений состояния этих объектов в период их существования. Она связана с интеграцией процессов проектирования, производства и эксплуатации сложных технических систем (СТС) в рамках единой метамодели и предполагает выделение ряда стадий (этапов) ЖЦ и изучение взаимосвязей между ними. Общая идея оптимизации ЖЦ заключается в минимизации временных затрат на стадиях проектирования и производства СТС и максимизации сроков её эксплуатации (рисунок 1). ЖЦ СТС представляет собой надсистему для определения общей методологии и структуры исследований на конкретных стадиях существования и развития СТС, например, на этапе её эскизного проектирования, этапе технологической подготовки производства, этапе технического обслуживания и т.п. Онтология всего ЖЦ является онтологией верхнего уровня по отношению к онтологиям проектирования.

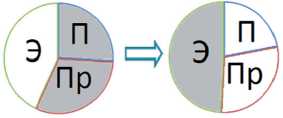

В связи с непрерывным совершенствованием СТС, развитием средств, методов, технологий их создания и эксплуатации, происходят, с одной стороны, всё большая детализация стадий и этапов ЖЦ, в частности, стадии проектирования, а с другой стороны, расширение ЖЦ, учёт всё больших объёмов данных, информации, знаний о проектируемых объектах, включая знания из сферы производства и эксплуатации СТС, на начальных этапах проектирования. Первый фактор эволюции ЖЦ привёл к выделению в процессе разработки СТС операций исследовательского проектирования (ИП) и формированию на их основе отдель ного этапа ЖЦ [1, 2]. Речь идёт о самом начальном этапе проектирования, когда сформировалась потребность в новой СТС, необходимо обосновать целесообразность и эффективность её создания, а также разработать техническое задание (ТЗ). Второй фактор эволюции ЖЦ привёл к возникновению таких концепций как совмещённая разработка (Сoncurrent Engineering) [3] и « проектирование для X » (Design for X) [4]. Под совмещённой разработкой [1, 3, 5] обычно понимается пересечение и частичное запараллеливание отдельных этапов ЖЦ в интересах улучшения информационного взаимодействия различных подразделений предприятия и сокращения времени разработки (рисунок 2). Ещё одна трактовка совмещённой разработки – одновременное проектирование СТС и процесса её изготовления. Достаточно близкой (но, в некотором смысле, обратной) стратегией является «проектирование для

X», предполагающее предварительную проработку на стадии проектирования важнейших проблем производства и эксплуатации СТС. Здесь под X понимается любой этап ЖЦ после стадии проектирования. Так, существуют стратегии «проектировани е для производства» (Design for Manufacturing), «проектирование для сборки» (Design for Assembly), «проектиро- вание для технического обслуживания» (Design for Maintenance), и т.д.

П – проектирование; Пр – производство; Э – эксплуатация.

Рисунок 1 – Круговое представлени е ЖЦ системы: ил л юстрация принципа сок р ащения сроков проектирования и произво д ства, а также продления периода эксплуатации СТС

Рисунок 2 – Круговое представление ЖЦ системы на баз е покрытия: наличие зон п ересечени я между всеми стадиями

В СССР разработка проблематики моделирования и программирования ЖЦ была начата в Институте кибернетики им. В.М . Глушкова в 1970-е годы в рамках проекта «Пр ограммируемые ЖЦ объектов новой технологии» [6]. В частности, была построена система моделиров ания, оптимизации и расчёта технико-экономических показателей ЖЦ эксплуатации СТС [7].

Клас с ические модели Ж Ц являютс я линейными или круговыми. Л инейная м одель Ж Ц выражает такие св о йства вре м ени как течение, н аправленность, не о братимос т ь, тогда к ак круго в ая модель характеризует итер а тивность и ритмич н ость процессов на протяжен и и ЖЦ. В 1980-е годы в МГТУ им. Н.Э. Б аумана п о инициат и ве Л.А. К а шубы были разраб о таны спи р альные м о дели ЖЦ СТС [8,9], сочетающие достои н ства и ко м пенсиру ю щие недостатки ли н ейных и к руговых м оделей Ж Ц .

В конце XX-го века понятие ЖЦ СТС ещё бо- лее расширилось: в него стали включать стадию рекуперации (Recycling), которая лежит в основе концепции «обратного ЖЦ» [10]. В монографии [1] рассмотрены соотношения «жиз- ненные циклы – технологии – процессы», а в статье [11] введена трёхмерная система ЖЦ «ЖЦ СТС – ЖЦ предприятия – ЖЦ процесса» и предложены вари анты согласованного управления ими.

В [1] н а основе анализа по с троенных ЖЦ СТС были сдел а ны следу ю щие выво д ы:

-

■ разделение ЖЦ на этапы и стадии за в исит от п р инятой то ч ки зрени я ;

-

■ стади и ЖЦ могут быть ка к достаточ н о общими, так и вес ь ма деталь н ыми;

-

■ некоторые стадии или эта п ы могут д е композир о ваться на м ного под р обнее, че м другие;

-

■ моменты начала и конца Ж Ц зависят от контек с та рассмо т рения;

-

■ можно строить иерархиче с кие струк т уры ЖЦ различных с тепеней д е композиции;

-

■ линейная структура и упо р ядоченно с ть во времени не о п ределяют полность ю последовательность этапов ЖЦ;

-

■ существенным аспектом я вляется к а чество реализации э тапов Ж Ц и возмо ж ность повторного выполнения стад и й и этапо в ;

-

■ сложные объекты могут и меть мн о жество ЖЦ на раз н ых уровн я х деком п озиции со

сложными взаимоотноше н иями.

Прое к тирование представ л яет собой начальну ю и важней ш ую стад и ю ЖЦ СТ С , где цена ошибки особенно велика (принятие нев е рных про е ктных ре ш ений мо ж ет легко п ривести к недопуст и мому увеличению с р оков про и зводства или быстр о му выво д у СТС из эксплуатации). В о б щем смысле, проект и рование с лужит для достижен и я полезн о го резуль т ата (созда ния проектно-конструкторско й докумен т ации, нео б ходимой д ля изгото в ления, м а териализа ции СТС) путём замены суще с твующего состояни я разрабат ы ваемого о б ъекта др у гим состоянием. П о сути, проектирова н ие – это и нформационная под г отовка н е которого и зменения.

Оно соответствует информационному процессу, в котором осуществляется преобразование входной информации о проектируемом объекте, состоянии знаний в рассматриваемой области, предыдущем опыте проектирования, в выходную информацию в виде проектных документов, выполненных в требуемой форме и содержащих проектные решения или результаты проектирования.

Онтологический подход к проектированию предполагает выделение и исследование этапов, уровней, методов, пространства проектирования. Как и весь ЖЦ СТС, процесс проектирования по времени делится на стадии и этапы, а по содержанию – на уровни проектирования. Стадии, этапы, уровни и модели проектирования образуют пространство проектирования. Согласно ГОСТ 2103-2013, основными стадиями разработки являются предварительное проектирование, начинающееся с изучения и анализа ТЗ и направленное на разработку технического предложения, эскизное проектирование, техническое проектирование, разработка конструкторской документации для изготовления и испытаний опытных образцов изделий. Таким образом, проектирование есть открытая система: с одной стороны, к нему относят ТЗ, формируемое на стыке областей эксплуатации и проектирования на базе научных исследований, а с другой стороны, проектирование оказывается связанным с разработкой документации для создания опытного образца, а также изготовления и эксплуатации пробной серии. По результатам этой эксплуатации может быть принято решение о коррекции ТЗ и перепроектировании.

Важнейшими аспектами проектирования являются функциональный, конструкторский и технологический. Функциональный аспект отражает назначение и функции СТС. Конструкторский аспект характеризует структуру, расположение в пространстве и форму составных частей этой системы. Технологический аспект определяет возможность и способы изготовления СТС, её технологичность и ремонтопригодность.

При использовании блочно-иерархического подхода к проектированию представление о проектируемой системе разбивают по степени «абстракции – детализации» на иерархические уровни [12]. На верхнем уровне формируется наиболее абстрактное представление, отражающее только самые общие черты и особенности проектируемой СТС, а на следующих уровнях степень подробности описания СТС возрастает вплоть до достижения уровня конкретизации, достаточного для её создания. Иными словами, процесс проектирования носит итерационный характер и завершается на таком уровне детализации, когда становится известной вся информация, требуемая при составлении рабочей документации для изготовления СТС.

В этом контексте можно говорить о концептуальном проектировании, осуществляемом проектантами изделия в целом, структурном проектировании (в рамках принятой концепции) на уровне конструкторов его систем, параметрическом проектировании (для определённой структуры) на уровне расчётчиков. Уровни проектирования в основном соответствуют его стадиям: так концептуальное проектирование относится к стадии предварительного проектирования, когда проводится разработка общей концепции проектируемого объекта, составление концептуальных моделей его систем и элементов, формирование техникоэкономического обоснования, разработка технического предложения. Здесь термин «концепция» применяется для описания принципа действия и общего облика СТС.

Онтология задач проектирования стала разрабатываться ещё в 1960-е годы, задолго до появления самих терминов «онтология» (в информатике и искусственном интеллекте) и «онтологическое моделирование». На любой стадии проектирования СТС решаются задачи четырёх основных типов [13]:

-

1) поисковое проектирование (или поисковое конструирование по А.И. Половинкину [14]);

-

2) инженерный анализ, в основном связанный с проведением проектных или поверочных расчётов, а также с геометрическим моделированием;

-

3) выполнение проектных чертежей;

-

4) многокритериальная оценка и оптимизация полученных проектных решений.

Поисковое проектирование нацелено на синтез альтернатив, создание проектных решений с элементами новизны. Инженерный анализ – это изучение свойств уже готовых или известных технических решений. При этом не формируются новые объекты, а исследуются характеристики уже существующих конструкций с помощью физических и математических моделей, установления функциональных зависимостей. Классическими примерами графических конструкторских документов являются чертёж общего вида, сборочный чертёж, чертёж детали1. Принятие проектных решений включает их информационную подготовку, прогнозирование, выбор и оценку решения. Выбор технических решений происходит в условиях неопределённости, многокритериальности, противоречивости рассматриваемых критериев.

В проектно-конструкторских работах противоположные задачи синтеза и анализа технических решений неотделимы друг от друга: порождение проектной альтернативы является предпосылкой для её анализа, который, в свою очередь, определяет и ограничивает область творческого поиска.

Термин ИП очень близок к понятию «предварительное проектирование». Так, целью ИП является построение облика сложного объекта [1, 15]. Здесь принципиальным моментом является то, что речь идёт об артефактах – искусственных объектах, а также то, что в настоящее время этот артефакт не существует, т.е. «проектируют то, чего нет» [16]. Это кардинальным образом отличает объект проектирования от объекта управления.

Главной особенностью процессов ИП является принятие проектных решений на основе единства синтеза и анализа моделей. Обычно исследование соотносится с анализом, а проектирование – с синтезом. Задачей исследования СТС является получение и накопление знаний о различных свойствах и характеристиках СТС. Задача проектирования заключается в использовании накопленных знаний для создания новых СТС при наличии ряда ограничений. Сам термин ИП подчёркивает тот факт, что, по сути, рассматриваются процессы «аналитического синтеза» СТС.

Любая СТС на уровне ИП должна представлять собой целостную структуру взаимосвязанных моделей. Сегодня технологические аспекты ИП во всё большей степени определяются компьютерным моделированием. По Ю.Р. Валькману, в ИП следует выделять три основные компоненты: область исследований; совокупность знаний об этой области; методологию (совокупность согласованных методов) накопления знаний об этой области и их использования для решения практических задач.

Предметом исследования в процессах ИП является система требований к функциям и морфологии СТС, которую называют ТЗ. Как правило, ТЗ составляют на основе анализа результатов предварительных исследований, расчётов и моделирования. В реальной жизни ТЗ формируется на «стыке» стадий эксплуатации и ИП и служит инструментом коммуникации между заказчиком и исполнителем. Всё это объясняет существование в ИП таких факторов как многозначность, мультиконтекстность, мультимодельность, мультимедийность, много-связность [17].

Характерными чертами процессов ИП являются:

-

■ значительный уровень неопределённости, источниками которой могут быть неполнота или обобщённость исходных данных, внутренняя противоречивость, неоднозначность и нечёткость ТЗ на проектирование, содержащего приближённые оценки характеристик объекта в виде числовых или даже словесно-числовых диапазонов, а также лингвистическое задание целей, ограничений и условий чисто качественного характера;

-

■ прин ц ипиальные огранич е ния по то ч ности оп р еделения количеств е нных параметров и, особе н но, качественных ф а кторов;

-

■ отсут с твие аналитических зависимо с тей, урав н ений, связывающих исходные проектные крите р ии и параметры, и, к ак следст в ие, «расп л ывчатост ь » предста в лений об и х взаимодейст в ии;

-

■ изме н чивость, динамичес к ий характ е р причин н о-следств е нных отн о шений.

Все э т и НЕ-факторы (по А .С. Нарин ь яни [18]) - неопреде л ённость, н еточност ь , неполнота, нечётк о сть располагаемой и нформац и и - буквал ь но «прон и зывают» с тадию И П .

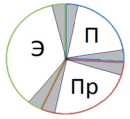

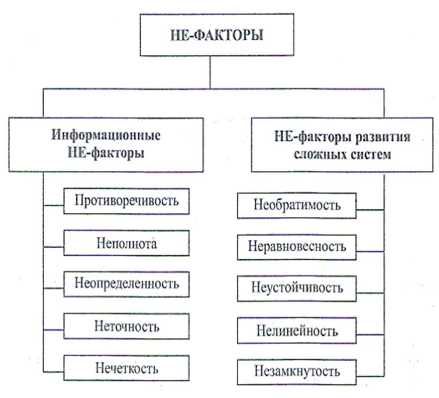

В 20 0 4 г. вышел в свет ж у рнал РАИ И «Новос т и искусст в енного ин т еллекта», содержавший рубр и ку «Моделирование НЕ-факто р ов — клю ч евое напр а вление И И в начале XXI-го века». Посл е работы А.С. Нарин ь яни «НЕ- ф акторы: к раткое вве д ение» [1 9 ] в нём была опубликована за м ечательная статья Ю .Р. Валь к мана [20], где были рассмотр е ны исток и и методы моделиро в ания НЕ-факторов, п оказана и х роль в о бразном м ышлении, предлож е на классификация Н Е-факторов в систе м е координ а т «НЕ-фа к торы — м е тоды — об ъ екты» (ри с унок 3). В заключен и е сформулирован «основной в о прос» иск у сственно г о интелле к та (ИИ) н а чала XXI-го века: « М ожет ли искусств е нная сис т ема назыв а ться ин т еллектуал ь ной , если она не моделирует к акие-либо НЕ-факт о ры ?»

В работе [21] были просл е жены осн о вные нап р авления и сследова н ия НЕ-фа к торов, выделены и н формационные НЕ- ф акторы и НЕ-факто р ы развит и я сложны х систем ( р исунок 4), предложе н а методика логико- а лгебраич е ского пре д ставлени я НЕ-факт о ров на б а зе расширенных л о гических матриц, и д ей логич е ского про с транства Л . Витген ш тейна и с емиотиче-ского про с транства Ю.М. Лот м ана.

Рисунок 3 — Трехмерное простран с тво моделир о вания Р исунок 4 — Д ва основны х класса НЕ-факторов

НЕ-факторов (по Ю.Р. В а лькману) (по В.Б. Та р асову )

2 Представление проектных знаний: модельно-параметрическое пространство, когнитивная графика, формальная теория проектирования и семиотические модели

Развитие интеллектуальных технологий в сфере проектирования предполагает представление и обработку проектных знаний. Речь идёт об использовании баз знаний для синтеза проектных решений, применении различных методов рассуждений для пополнения проектных знаний, интеллектуальном анализе проектных данных и обнаружении в них знаний, построении дружественного интерфейса пользователя систем автоматизированного проектиро- вания и пр. (см., например, [22]). Предварительно приведём классификации видов мышления и соответствующих им знаний.

В психологии разные виды мышления часто характеризуют диадами: образное и вербально-логическое, интуитивное и аналитическое, практическое и теоретическое, репродуктивное и продуктивное мышление и т.д. Следует отметить, что в ИП центральное место занимают процессы образно-интуитивного и продуктивного мышления. Аналогичные диады встречаются и при классификации проектных знаний: эвристические и алгоритмические, неявные и явные, интуитивно-образные (трудно передаваемые) и вербализуемые (легко передаваемые), «поверхностные» (субъективные эвристические правила) и «глубинные» (теории, формальные модели), «горячие» (сформированные и накопленные в ходе собственной деятельности) и «холодные» (полученные извне) знания. Легко понять, что в ИП преобладают неявные, эвристические, «горячие», трудно передаваемые знания проектантов. Поэтому целесообразно разделить методы представления знаний на: 1) традиционные методы представления знаний в ИИ; 2) специализированные (оригинальные) методы представления проектных знаний и их отображения в вычислительных средах.

В проектировании СТС знания специалистов используются для построения различных моделей. Модель - это объект (реальный, знаковый или воображаемый), отличный от исходного объекта-оригинала, но способный заменять его в рамках решаемых задач. По А.А. Ляпунову, модель: а) находится в некотором соответствии с объектом-оригиналом; б) способна замещать его в определенных отношениях; в) обеспечивает при её исследовании информацию о самом моделируемом объекте. Модель есть приближённое, неполное отражение проектируемого объекта, абстрагированное от ряда признаков [23]. Структура и законы функционирования модели должны быть проще (или, в каком-то смысле, доступнее для изучения), чем структура и законы функционирования объекта.

Ещё в 1970-е годы в ИИ был выделен ряд классов моделей знаний: сетевые, алгебраические, логические, лингвистические модели. Здесь имеются в виду семантические сети, сценарии, фреймы, реляционные и алгебраические системы, продукционные системы, логика предикатов 1-го порядка, неклассические логики, лингвистические и нечёткие переменные. Затем стали строиться гибридные классы моделей знаний: логико-алгебраические, логиколингвистические, нейро-логические, фреймово-продукционные, и т.д. Наиболее известными специализированными методами работы с проектными знаниями являются И/ИЛИ-графы, пирамидальные и алгоритмические сети, многоуровневая логика.

Особый интерес для проектировщиков вызывает представление знаний в семантических и прагматических пространствах, а также выделение системы образующих модели мира в виде оппозиционных шкал.

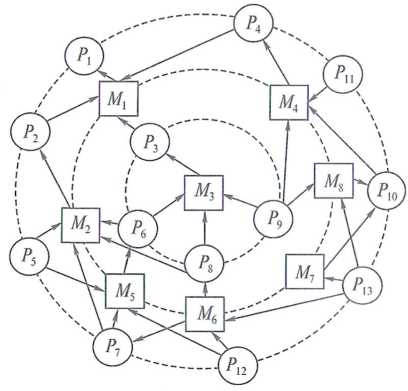

Любой процесс проектирования предполагает построение и использование иерархии моделей. Пусть M ={ M i }, i=1,.., n есть множество проектных моделей, а P ={ P j }, j=1,..., q - множество проектных параметров. В работах [24-26] Ю.Р. Валькманом было введено и подробно исследовано модельно-параметрическое пространство « M , P ^пространство) как средство представления знаний исследователей и проектантов сложных систем. По аналогии с топологическими пространствами определены ( M , P ) -окрестности его элементов. При построении такой окрестности в центре внимания оказывается либо какая-то модель, либо некоторый параметр. Всё остальное пространство рассматривается относительно данного элемента. Так например, окрестность ( M , P ^пространства относительно модели M i есть подмножество параметров из P , непосредственно связанных с моделью M i . В свою очередь, окрестностью к -го порядка называется подмножество всех элементов ( M , P ^пространства, связанных с M i путями длиной не больше к . Пример фрагмента системы ( M , P ) -окрестностей изображён на рисунке 5.

Рисунок 5 - Фрагмент модельно-па р аметрическ о го пространст в а: пример ( M, ? ) -окрест н остей 1-го, 2 -го и 3-го порядков относительно м одели M3.

Таки м образом, ( M , P ^про с транства п редстави м ы в виде г рафов с д в умя разными типами вершин, в частности, двудоль н ых графо в . В { M , P ^ - пространс т ве можно определи т ь расстояние, анал о гичное семантическ о му расст о янию меж д у поняти я ми в пси х олингвист и ке. Таким образом, в озникает структура н а знаниях типа сема н тическог о простран с тва.

В мышлении человека порядок из хаоса создаётся путём формирования системы оппозиционных шкал и различения некоторых объектов с помощью оценок на этих шкалах [27,28]. Известно понятие семантического пространства, которое образуется на основе совокупности таких биполярных шкал. Концевые значения этих шкал соответствуют некоторым противоположным свойствам, выражаемым с помощью слов - антонимов, например, «простой - сложный», «хороший -плохой», «сильный - слабый», и т.п. В простейшем случае, качественная оппозиционная шкала задаётся тройкой {+, 0, -}, где знак «+» характеризует положительную область шкалы, знак «-» её отрицательную область, а «0» - среднюю (нейтральную) точку. Эта точка очень важна, поскольку от её ин терпретации зависит тип шкалы. В частности, Д.А. Поспелов ввёл два типа оппозиционных шкал - «серые» и «чёрно-белые» [27]. Для «серых» шкал середина есть точка перехода, понимаемая как противоречие «и +, и - одновременно», а для «чёрно-белых шкал» середина -точка разрыва или перескока на другие шкалы, где имеем «ни +, и ни -» (полная неопределённость ). Обычно биполярные шкалы имеют еще несколько промежуточных точек; в общем случае вместо точек могут рассматриваться нечёткие или лингвистические значения [28].

Разли ч ные формы биполя р ности вы д еляются п о двум кр и териям: а ) сила свя з и (оппозиции) меж д у ними; б) статус н ейтрально й точки. Т ак, в слу ч ае сильно й оппозиц и и отрицательная ч а сть шкалы является з еркальны м отражен и ем положительной ч асти, и эт и две области счита ю тся взаимно исклю ч ающими. Ослаблен и е оппозиц и и означа е т возмож н ость одновременно г о сосуществования п оложител ь ных и от р ицательн ы х оценок, а в дальн е йшем возникают н о вые связи между ни м и (приме р ами могу т служить с вязи меж д у сильны м и положительными и слабыми отрицате л ьными м о дальностя м и).

В [29 ] Ю.Р. Валькман пре д ложил систему опп о зиционн ы х шкал д л я описания проектирования: «объективное-субъ е ктивное», «тради ц ионное-о р игинально е », «ко л лективное-индивиду а льное», «конкретное-абстракт н ое», «и н формативное-когнит и вное», « л огическое-метафори ч еское». Нетрудно понять, что И П связан о с понятиями, расп о ложенны м и ближе к правым к р аям вышеуказанны х шкал. Т а к, в конт е ксте ИП в ажную р о ль играет наглядное отображе н ие субъективных п р едставлен и й проектанта. В о т личие от Г ОСТ 2.1 1 8-2013 на техничес к ое предложение, зак р епляюще г о традиц и и рассмотрения нач а льного этапа проектировани я , модельно-парамет р ическое п р остранст в о являетс я оригина л ьным, ка к абстрактным, так и до статочно наглядн ы м способ о м предст а вления ин д ивидуаль н ых знани й .

В контексте систематизации языков проектирования подробнее остановимся на шкале «логическое-метафорическое». В общем случае язык, имеющий знаковую природу, обеспечивает выражение мыслей и выступает как главный инструмент человеческого общения. Здесь мы будем трактовать термин «язык» как совокупность средств, необходимых для полу- чения, переработки и передачи информации. Языки проектирования предназначены для представления и преобразования описаний в процессе проектирования.

Следуя В.В. Налимову [30], рассмотрим семантическую шкалу языков моделирования. На одном конце этой шкалы (слева) находятся искусственные языки, в особенности жёсткие математические языки, где каждому знаку приписано чётко определённое значение (логические исчисления, алгебраические системы, алгоритмы), а на другом конце (справа) - мягкие языки, которым свойственна многозначность (или даже неопределённозначность выражений - по В.В. Мартынову [31]). На этой шкале естественный язык займёт положение ближе к правому краю.

Из данного примера видно, что на основе системы биполярных шкал можно построить многомерное семантико-прагматическое пространство методов и языков проектирования.

Рассмотрение семантической шкалы языков позволяет сформулировать два важных принципа - принцип соответствия и принцип взаимодополняемости. Согласно принципу соответствия модели, методы, процедуры, технологии проектирования должны соответствовать сложности проектируемого объекта и характеру информации, располагаемой проектировщиком (проектантом, конструктором, расчётчиком) на данной стадии проектирования. Чем больше уровень неопределённости проектных данных, тем меньше потребная точность их описания, но тем больше эффективность применения научных методов проектирования. Язык описания для каждого этапа проектирования должен отвечать уровню неопределённости на этом этапе. В частности, попытки применения дифференциальных или интегральных уравнений в ИП нередко оказываются малоэффективными как раз из-за того, что эти методы не соответствуют высокому уровню неопределённости. Здесь требуются более гибкие средства, связанные с поддержкой образного мышления.

В ИП именно отсутствие жёсткой связи между знаками (исходной текстовой и графической информацией) и значениями требует создания новых графических средств, ориентированных на извлечение неявных, интуитивно-образных знаний и представлений.

Проблему интенсификации научного исследования путём использования возможностей интерактивной компьютерной графики сформулировали и активно изучали Д.А. Поспелов и А.А. Зенкин [32], который применял визуализацию в столь абстрактной математической области, как теория чисел. Важнейшей характеристикой графики является её способность сжимать информацию и непосредственно воздействовать на интуитивно-образное мышление человека. Когнитивная графика связана с визуализацией внутреннего содержания, смысла научных абстракций. Примерами когнитивных компьютерно-графических образов математических абстракций служат: распределение простых чисел по спирали Улама, инвариантные множества обобщённой проблемы Варинга, графические образы чисел п , e .

А.А. Зенкин выделял иллюстративную и когнитивную функцию графических изображений. Иллюстративная функция графики визуализирует уже известное знание и обеспечивает узнаваемость изображаемого объекта, а когнитивная функция графики, направленная на визуализацию внутреннего содержания, смысла научных абстракций, способствует порождению нового знания. К иллюстративной графике относятся такие средства проектирования как чертежи, рисунки, гистограммы, фотографии, видеофильмы о создании и испытаниях СТС и пр. Между иллюстративной и когнитивной графикой нет чёткой границы: концептуальное сжатие и наглядное представление известного знания может подсказать новую идею или гипотезу, для подтверждения которой могут также применяться картинки или диаграммы. В системах автоматизации научных исследований и ИП когнитивная компьютерная графика выполняет такие функции как: повышение мотивации и преодоление психологических барьеров на пути к генерации нового знания; стимуляция продуктивного (образного) мышления; поддержка мереологических переходов в диаде «конкретизация-обобщение» (т.е. поддержка вариантов грануляции информации проектантом). Так, в русле поддержки образного мышления проектанта возникают следующие переходы: «образ – задача» (визуализация образа для переформулирования задачи, представления её на другом языке с целью лучшего понимания); «образ – решение» (графический образ наталкивает на решение проектной задачи); «решение – образ» (графическое отображение решения проектной задачи – основная ситуация проектирования).

По мнению Ю.Р. Валькмана [33], предметом когнитивной графики являются графические метафоры, в особенности, методы и средства их создания и интерпретации. В привлечении графических метафор и заключается отличие когнитивной графики от других парадигм визуализации.

Принцип Н. Бора гласит: «Противоположности – не противоречия; они - дополнения». По принципу взаимодополняемости , решение проектных задач предполагает применение иерархии дополняющих друг друга моделей, а также языков описания различной жёсткости. Соответственно, мягкие модели когнитивной графики следует дополнить строгими логическими и алгебраическими формализмами. ИП предполагает сочетание естественного и искусственных, геометрического и логико-алгебраического языков.

Для ИП, как и для других этапов проектирования, несомненный интерес представляют исчисления , т.е. системы, состоящие из некоторого количества исходных объектов и набора правил построения новых объектов из исходных или уже построенных объектов. Теория исчислений является одним из основных разделов математической логики. Именно логические исчисления стали первым примером полностью формализованных дедуктивных систем.

Каноничеcкие исчисления опираются на понятие формальной системы, полностью абстрагирующейся от смысла слов используемого языка. Формальная система задаётся чет вёркой FS = ( T , R , A , I ) , где T – множество базовых термов (алфавит системы), R – множество синтаксических правил, A – множество аксиом, I – множество правил вывода.

Под исчислением понимается формальная теория, полученная из аксиом с помощью правил вывода. В случае полуформальной аксиоматической теории , например геометрии Эвклида, задаются только аксиомы, а правила вывода считаются общеизвестными. Другой частный случай логического исчисления – это теория естественного вывода, когда множество аксиом пусто, а задаются только правила вывода.

Для систем автоматизированного проектирования чрезвычайно важной является автоматизация проектных рассуждений, связанная с поиском вывода в исчислениях. Классическая система рассуждений состоит из следующих главных компонентов: 1) формальный язык представления знаний; 2) семантика, определяющая его смысл и значения истинности; 3) множество правил вывода для порождения новых знаний; 4) память, обеспечивающая хранение знаний; 5) механизм управления, выбирающий на каждом шаге вывода необходимые посылки и правила. Здесь первые три компонента относятся собственно к логике (логической части системы рассуждений), а последние два представляют собой реализацию логики (управляющую часть системы рассуждений). До сих пор наиболее популярной теорией, определяющей логику рассуждений, остаётся исчисление предикатов, а для управляющей части – теория вычислимости и вычислительной сложности.

Главным достоинством дедуктивного рассуждения (вывода от общего к частному) как перехода от посылок к заключению, опирающегося на логический закон, является гарантированное сохранение истинности. Заключение, полученное дедуктивным путём, не нуждается в проверке и подтверждении. Однако в ИП центральное место занимают недедуктивные рассуждения – индукция (от частного к общему), абдукция, выводы по аналогии или выводы на основе прецедентов. Все эти виды рассуждений характеризуются неопределённостью и не гарантируют истинности заключения при истинности посылок.

В [34] типология рассуждений была распространена на методы проектирования, которые также разделялись на дедуктивные и индуктивные. Там же были сформулированы следующие аксиомы проектирования: а) аксиома неразрешимости; б) аксиома неопределённости; в) аксиома противоречивости; г) аксиома многокритериальности и невозможности «сквозно го» правила предпочтения. Эти аксиомы относятся к так называемой общей задаче проекти рования , понимаемой как прямое преобразование требований ТЗ в проектные решения и соответствующую документацию. Из неразрешимости общей задачи проектирования вытекает необходимость её декомпозиции на совокупность локальных задач в русле многоуровневой параллельно-последовательной схемы проектирования. Ввиду неполной определённости исходных данных и ограничений в общей задаче проектирования возникает потребность их прогнозирования, обмена информацией и проектными решениями между подразделениями предприятия. В силу логической противоречивости общей задачи проектирования требуется организация итерационных циклов коррекции проектных решений и перепроектирования. Из последней аксиомы вытекает эвристический характер обобщённого критерия оценки проектных решений.

В 1995 г. Ю.Р. Валькманом была предложена идея «исчисления» моделей [35]. Цель создания «исчисления» моделей состоит в разработке формального аппарата, обеспечивающего оценку возможности перехода от одной формальной теории к другой при трансформациях и интеграции моделей. Соответственно, «исчисление» моделей можно рассматривать как «оболочку» или среду, в которую заключаются классические и нетрадиционные формализмы, применяемые в ИП.

Возможный набор математических аппаратов для ИП опирается на аппараты: интегрального и дифференциального исчисления, исчисления предикатов, математической статистики, алгебры фреймов, а также теории множеств, теории графов, алгебры матриц, планирования экспериментов и др. В центре находится аппарат исчисления предикатов, что соответствует подходам общей теории проектирования (General Design Theory) – основного тренда науки о проектировании конца XX-века. Среди наиболее интересных работ в этой области надо отметить результаты двух японских учёных – С. Осуги [36, 37] и Х. Йошикавы [38].

Главная цель С. Осуги заключалась в построении интеллектуальных САПР для уровня концептуального проектирования. На стадии предварительного проектирования под моделью СТС (в узком смысле) понимается множество описаний её функциональных характеристик, связанных со структурой СТС. Работа с моделью производится с помощью правил преобразования модели, которые выражают проектные знания и хранятся в базе знаний. Для описания СТС в модели необходимо организовать циркуляцию больших объёмов данных, что требует интеграции проектных данных и проектных знаний.

Работа с моделью разрабатываемого объекта подразумевает наличие процессов двух типов: а) процессов анализа и оценки; б) процессов изменения и уточнения. Обычно модель СТС разбивают на две части: представление структуры разрабатываемого объекта и представление его функциональных характеристик, в том числе структурных ограничений.

В качестве языка представления проектных знаний С. Осуга [36] предложил расширение классической и многосортной логики с помощью предикатов высокого порядка, что позволяет выразить иерархическую структуру разрабатываемой СТС, а также с использованием наследования и других конструкций объектно-ориентированного подхода. Построенная им многоуровневая логика есть расширенная логика предикатов, которая включает структуру СТС (в виде структуры данных в базе данных) и её функциональные характеристики в виде предикатов. Структура данных включена в логику предикатов за счёт расширения её синтаксиса. В результате была построена интегрированная интерактивная интеллектуальная САПР KAUS (Design Knowledge Acquisition and Utilization System) [37].

По Х. Йошикаве, общая теория проектирования (ОТП) [38] – это формальная теория, которая стремится описать проектирование в терминах теории множеств и представляет этап предварительного проектирования с помощью частичных отображений из пространства технических требований (функций) в пространство проектных решений (атрибутов). Отличительной особенностью предложенного им подхода является широкое использование топологических понятий в ОТП. При этом весь процесс проектирования понимается как процесс развития, который переводит модель проектируемого объекта из одного состояния в другое вплоть до достижения требуемого решения. Основными характеристиками этого процесса являются «грубость» (robustness) и «сходимость». Грубость процесса проектирования означает, что при малых изменениях проектных требований будут наблюдаться малые изменения функциональных характеристик проектируемого объекта. Близкий смысл имеет термин «сходимость»: малые корректировки промежуточных проектных решений не влияют на схождение к конечному решению и приводят к созданию изделия с требуемыми свойствами.

Центральными процедурами проектирования здесь оказываются формирование метазнаний (знаний о проектных знаниях), построение сценария, определяющего последовательность проектных процедур и создание метамодели, а также отображение пространства функций в пространство атрибутов. В ОТП используются различные типы рассуждений. Вначале главную роль играют абдуктивные рассуждения: на основе выделенных характерных свойств процесса проектирования путём абдукции формируются гипотезы проектных понятий и строятся аксиомы (аксиомы представления, соответствия, топологической структуры множества идеальных проектируемых объектов). Затем, исходя из ряда определений, путём дедукции выводятся теоремы ОТП, а в итоге создаётся модель процесса проектирования.

Следует отметить, что многие постулаты формальных систем, классической логики и теории рассуждений не соответствуют реалиям проектирования. В классической математической логике любое высказывание или предикат являются либо истинными, либо ложными, однако проектировщики в реальной жизни оперируют не точными знаниями, а предположениями, имеющими промежуточные значения истинности, которые требуют подтверждения или опровержения. Для классической логики одним из основных является закон непротиворечивости, и она не приемлет противоречий, тогда как в проектировании, например, в теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера, обнаружение противоречия является основой алгоритма решения задачи. Значение (смысл) любого терма в математической логике определяется в точном соответствии с интерпретацией и остаётся неизменным в период работы системы рассуждений. Напротив, смысл термина в человеческих рассуждениях часто меняется в зависимости от опыта и контекста. Например, смысл термина «язык» в лингвистике и в проектировании различен. В традиционной математической логике значения истинности не изменяются со временем, тогда как мнения проектировщиков могут меняться после получения новой информации; как следствие, проектные решения могут пересматриваться и корректироваться.

В теории рассуждений процессы вывода определяются алгоритмами, т.е. являются точно предсказуемыми. Между тем, реальные рассуждения проектировщиков и проектные решения порой являются непредсказуемыми, а в процессе их подготовки происходят логические разрывы и скачки в другом направлении. Полученный в формальных исчислениях вывод может быть точно объяснён и повторен, например, с помощью процедур возврата назад, а в случае интуитивных рассуждений проектировщиков часто порождаются заключения, истоки и способы получения которых остаются неизвестными или непонятными. Этот список несоответствий можно было бы продолжить. Поэтому проблемы построения формализованных теорий, соответствующих реальным когнитивным возможностям проектировщиков, всё ещё остаются открытыми.

В отличие от вышеупомянутых вариантов логической и логико-топологической теории проектирования, Ю.Р. Валькман обращает особое внимание на необходимость привлечения в науку проектирования прагматической категории «контекст» модели, что означает переход от формальных систем к семиотическим моделям. В самом деле, когнитивный контекст проектирования неразрывно связан с семантикой, а ситуативный контекст – с прагматикой.

Уже в работе [35] Ю.Р. Валькман раскрывает ряд ключевых ролей контекстов моделей. Во-первых, посредством контекстов проектанты описывают траектории получения моделей, особенности их трактовки, специфику интерпретации соответствующих параметров и т.п. Тем самым проектные знания погружаются в вычислительную среду. Во-вторых, контексты представляют собой средства обеспечения адекватности моделей. В-третьих, они служат в качестве механизмов отчуждения моделей от их создателей. В-четвёртых, они являются основой для корректного проведения преобразований модели. В-пятых, они обеспечивают возможность интеграции моделей в законченные структуры, обусловленные проектируемой СТС. В-шестых, контексты предоставляют возможность определения единого терминологического базиса для общения разработчиков смежных профессий (проектантов, конструкторов, технологов).

Аргументируя в [39] необходимость использования семиотических моделей в ИИ, Д.А. Поспелов отмечал, что современные технические устройства работают на досемиоти-ческом уровне , в силу чего они способны моделировать лишь простейшие формы поведения при решении творческих задач. В отличие от технических систем высшие животные и человек решают сложные задачи на семиотическом уровне , что позволяет им находить такие способы решения, которые невозможно реализовать без привлечения знаковых систем.

С целью преодоления ряда существенных ограничений формальных систем, таких как гипотеза о замкнутости мира, статический характер моделей знаний, жёсткость интерпретации, монотонность вывода (см. таблицу), Д.А. Поспелов [39] предложил расширение фор мальной системы, названное им семиотической моделью: SM = ( T , R , A , I, a T, в п , Y A , S I ) , где первые четыре компонента характеризуют формальную систему, α T – правила изменения алфавита, β R – правила изменения синтаксических правил, γ A – правила изменения аксиом , δ I – правила изменения правил вывода.

Здесь формальная система может пониматься как состояние сложной системы, а смена её состояния определяется изменением различных параметров формальной системы. В отличие от формальной системы, имеющей жёсткий синтаксис и жёсткую семантику, здесь синтаксис, семантика и прагматика являются гибкими, как и в случае многих знаков.

Основные различия между формальными системами и семиотическими моделями показаны в таблице.

Таблица – Основные различия между формальными системами и семиотическими моделями

|

ФОРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ |

СЕМИОТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ |

|

Замкнутые миры |

Открытые миры |

|

Статические модели знаний |

Динамические модели знаний |

|

Постоянная интерпретация |

Переменная интерпретация |

|

Единственная классическая логика |

Сосуществование разных логик |

|

Монотонные рассуждения |

Возможность немонотонного вывода |

|

Нет мультирезолюции |

Мультирезолюция возможна |

В монографии [1] Ю.Р. Валькман предложил интерпретацию модельнопараметрического подхода в виде семиотической метамодели, где под T понимается модельно-параметрический базис для проектных задач синтеза и анализа, R – синтаксически кор- ректные процедуры синтеза моделей на основе базы данных, A – модели-аксиомы, введённые пользователем, I – процедуры определения и обоснования семантически корректных моделей, αT – процедуры построения и модификации 〈M,P〉-базиса, βR – правила изменения синтаксически корректных процедур,γA – база данных и знаний по эвристическим приёмам ИП, δI – правила определения семантической корректности.

3 От семиотического моделирования к прикладной и когнитивной семиотике

-

3.1 О семиотике

Семиотика (термин Дж. Локка и Ч.С. Пирса [40]) или Семиология (термин Ф. де Соссю-ра [41]) есть наука о знаковых системах. Она возникла как самостоятельная дисциплина в XX-м веке, хотя ещё Дж. Локк ввёл этот термин и писал, что важная задача учения о знаках состоит в рассмотрении природы знаков, которыми ум пользуется для понимания вещей или для передачи своего знания другим. Ранние семиотические идеи восходят к концепции «возможных миров» Г. Лейбница. Один из видных представителей русской школы семиотики Г.Г. Шпет понимал её как «онтологическое учение о знаках вообще» (см. [42]). По определению другого крупного отечественного учёного в этой области Ю.М. Лотмана [43] семиотика есть наука о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения.

Знак – это объект, который представляет или замещает какой-либо другой объект или процесс. Для каждого знака обязательным является наличие двух сторон: означающей (материальной) стороны, воспринимаемой органами чувств, и означаемой стороны – значения, изучаемого в семантике. Так, для слов естественного языка означающей стороной является написание слова, а означаемой стороной – само его значение. При этом знаки одной семиотической системы (к примеру, слова русского языка) могут быть означающей стороной для знаков другой семиотической системы (например, математического языка), надстроенной над ними. В целом, установление связи между означающим и означаемым является необходимой предпосылкой любого понимания. Процесс производства и функционирования знаков называется семиозисом .

Классификацию знаков в зависимости от вида отношений между означаемым и означающим построили Ч.С. Пирс [40] и Ч.У. Моррис [44]. Ими выделены различные типы знаков: изобразительные знаки, указатели и символы. Так, знаки, основанные на реальном сходстве между означающим и означаемым, называются изобразительными ( иконическими ) знаками. Действие иконического знака основано на фактическом подобии означающего и означаемого, например, географической карты и местности, ярлыка с изображением принтера и принтера и т.п. Внутри этой группы Ч.С. Пирсом различаются образы и диаграммы. У последних отношения между составными частями означающей стороны сходны с отношениями между составными частями означаемой стороны.

Знаки, в которых между означающей и означаемой сторонами устанавливаются отношения смежности, называют указателями или индексами (например, стрелка – указатель пути к определённому месту). Действие указателей опирается на ассоциацию по смежности, например, дым есть указатель огня, замедление работы компьютера есть симптом вируса и т.п. Иными словами, в каждый момент времени указатель означает то, на что указывается.

В свою очередь, знаки, в которых отношение между означаемой и означающей сторонами условно, называются символами. Здесь связь между означаемым и означающим носит договорный характер: она определяется некоторым (часто неформальным) соглашением. Превращение иконических знаков в символы соответствует переходу от поверхностного к более глубокому пониманию. Знаки также делятся на собственные и переносные. Собственные знаки используют для обозначения вещей, ради которых они изобретены, а переносные – тогда, когда сами вещи применяют для обозначения чего-либо другого.

Семиотический подход предполагает наличие, по крайней мере, трёх сторон изучения знаковых систем: синтактики, семантики и прагматики или, иначе, плана выражения, плана содержания и плана значения [44, 45]. Синтактика есть раздел семиотики, который исследует отношения между знаками внутри данной знаковой системы. Семантика охватывает сферу отношений между знаками и тем, что они обозначают, а прагматика – сферу отношений между знаками и теми, кто ими пользуется. Таким образом, прагматика учитывает требования конкретного адресата сообщения, в то время как у семантики его нет.

Семантика, как общая теория значения, подразделяется на теорию референции и теорию смысла . В теории референции рассматривают внешнее отношение знаковой формы к объектам реального мира (денотатам), а в основе теории смысла лежит внутренняя связь знаковой формы c соответствующими языковыми значениями и представлениями (смысл или интенси-онал знака). В первом случае семантическое отношение называют референцией (или десиг-нацией) знака, а во втором – означиванием (или сигнификацией).

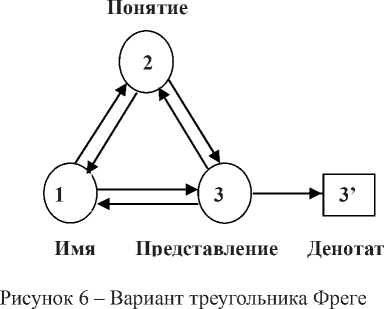

Онтологическое моделирование в семиотике может опираться на анализ отношений в треугольнике Фреге (рисунок 6) или в Ричардса и треугольнике Ульмана.

родственных ему структурах: треугольнике Огдена-

В контексте проектирования отношение 1 → 2 соответствует проектным описаниям, а обратное отношение 2 → 1 – системе обозначений. Отношение 1 → 3 задаёт проектные представления, например, в виде чертежей, а обратное отношение именования 3 → 1 позволяет соотнести проектную или конструкторскую документацию со стадией проектирования. Отношение 2 → 3, соответствующее конкретизации, характеризует переход с более раннего на более поздний этап проектирования или с более высокого на более низкий уровень проектной деятельности. Обратное отношение 3 → 2, соответствующее обобщению, характеризует обратные переходы. Наконец, отношение 3 → 3’ отображает переход от чертёжно-графический документации к реальной СТС.

-

3.2 От прикладной семиотики к когнитивной семиотике

В последние два десятилетия активно развиваются новые научные направления на стыке когнитивной науки и теории языка: когнитивная лингвистика, когнитивная семантика, онтологическая семантика, когнитивная семиотика. Независимо от изучаемого или проектируемого объекта все рассуждения о нём неизбежно строятся на языке. Язык – это система знаков, служащая средством человеческого общения, мышления и выражения. Язык возникает тогда, когда система сигналов превращается в систему знаков.

В основе когнитивной лингвистики лежит постулат о неразрывной связи между знанием и языком. Здесь язык понимается и как единый механизм познания, и как проявление общей способности человека познавать мир, других людей и самого себя, а традиционное разделение лингвистики на фонологию, синтаксис, морфологию и пр. уходит на второй план. По сути, в когнитивной лингвистике язык рассматривается как средство быстрого доступа к познавательным процессам. При этом изучаются связи отдельных когнитивных процессов и способностей человека с языком и формы их взаимодействия [31].

Таким образом, одной из главных категорий когнитивной лингвистики становится категория «знания»: при этом исследуются как виды знаний, так и способы их языкового представления. Специалисты по когнитивной лингвистике стремятся понять, как протекают про- цессы восприятия, узнавания, осмысления, абстрагирования и как происходит формирование и накопление знаний. Одним из главных инструментов познания выступает языковая коммуникация, связанная с обменом знаниями и обеспечением взаимопонимания.

Когнитивная семантика изучает проблемы концептуализации (конструирования смыс лов) и представления знаний как концептуальных структур [46, 47]. В ней исследуются соотношения между опытом, познанием и языком. В частности, значение изучается как когнитивный феномен. Ключевое положение теории значения Дж. Лакоффа состоит в том, что значение всегда включает интенциональность и человеческое понимание. Базовым для когнитивной семантики является интерпретирующий подход, что сближает её с герменевтикой.

В свою очередь, онтологическая семантика - это теория значения в языке, которая ис пользует онтологию как основной ресурс для извлечения и представления смысла текста, построения логического вывода на знаниях, полученных из текстов, а также для генерации и восстановления текстов, исходя из представления их смысла [48].

Когнитивная семиотика (КС) представляет собой сравнительно новую научную пара дигму, сочетающую знаковые и когнитивные структуры. Её зарождение и развитие демонстрирует, что познание отнюдь не является антитезой теории знаков. Одним из основателей этой дисциплины может по праву считаться Ю.Р. Валькман [49-51]. Он указывал, что появление КС предполагает движение когнитивных наук и семиотики встречным курсом. С одной стороны, КС есть наука о получении знаний из знаковых структур, а с другой стороны, речь идёт о синтезе знаковых конструкций, представляющих соответствующие структуры знаний. В основе методов КС лежит идея взаимодействия трёх миров (согласно эволюционной эпистемологии К. Поппера) – реального мира, мира знаков и ментального мира. Типичным способом получения знаний на основе модели знака является анализ связей в треугольнике Фреге (см. рисунок 6).

Существуют две разные позиции относительно истоков и периода возникновения КС. Ряд авторов относят появление КС к 1990-м годам и связывают его с расцветом когнитивной науки. Другие учёные считают, что у основоположников семиотики Ч.С. Пирса и Ч.У. Морриса изначально содержались зачатки КС. Широко известно высказывание Ч.С. Пирса «мы думаем только в знаках» [40]. При этом он допускал возможность взаимодействия между познанием и семиозисом. Более того, сам семиозис включает у него две одинаково важные части: производство знаков и их интерпретацию.

В свою очередь, Ч.У. Моррис ввёл прагматическое измерение семиозиса и предложил классификацию знаков, непосредственно связанную с типологией знаний [44]. Так, он различал:

-

■ знаки-идентификаторы (т.е. знаки, которые выражают «где-знания?»);

-

■ знаки-десигнаторы (знаки, отвечающие на вопрос «что такое?»);

-

■ оценочные знаки, связанные с предпочтением, которые характеризуют «почему- знания?»;

-

■ прескриптивные знаки, соответствующие «как-знаниям?»);

-

■ формирующие знаки, или знаки систематизации (направляющие поведение интерпрета тора в отношении других знаков).

Для обоснования той или иной позиции следует уточнить методологические установки классической и КС в плане описания человеческого поведения. В первую половину XX-го века, когда разрабатывались основы семиотики как общей теории знаков, двумя противоположными идеологическими течениями были ментализм и бихевиоризм.

Ментализм - это научная доктрина, согласно которой адекватная характеристика человеческого поведения и самой жизни невозможна без привлечения сознания или психики в целом как «средств объяснения». По сути, ментализм как философия сознания близок к психо- логизму, так как его адепты утверждают, что любые попытки объяснить психические свойства, состояния и процессы путём учёта только физических и физиологических аспектов функционирования являются признаком редукционизма, т.е. недопустимым упрощения существа дела. В соответствии с познавательными установками ментализма, для понимания человеческих действий и поступков требуется обращение к ментальным (т.е. описывающим ненаблюдаемый внутренний мир) категориям.

Во втором десятилетии XX-го века в исследовании поведения на смену ментализму пришёл бихевиоризм , исключивший психику из сферы научного знания. Классический бихевиоризм изучал поведение животных и человека на основе объективных наблюдений и экспериментов по схеме «стимул-реакция». Потом появился необихевиоризм , основанный на выражении научных понятий (и не только поведенческих) с помощью измерений. До 1960-х годов идеи бихевиоризма и необихевиоризма занимали господствующее положение. Затем на первый план вышло новое течение ментализма – когнитивизм, моделирующее познающего субъекта и процессы познания.

КС в нашей стране имеет глубокие корни; её зарождение связано как с семиотической школой Ю.М. Лотмана, так и с концепцией семиотического моделирования и прикладной семиотики Д.А. Поспелова. Согласно Ю.М. Лотману, основными вопросами для любой семиотической системы являются, во-первых, отношение к миру, лежащему за её пределами, а во-вторых, отношение статики к динамике [43]. Эти идеи открытости и динамики семиотической системы нашли отражение в формализованной семиотической модели Д.А. Поспелова. Ряд других соображений Ю.М. Лотмана, в частности, мысль о неоднородности (как минимум, двуязычности) семиотической системы как инструмента понимания, две модели коммуникации, в том числе автокоммуникация, когда в результате сдвига контекста и введения добавочного кода в «диалоге человека с самим собой» порождается новый смысл, а также концепция культуры как коллективного семиотического интеллекта, имеют прямое отношение к КС и ИИ.

Прикладная семиотика направлена на использование знаковых систем при разработке новых компьютерных, в том числе интеллектуальных, технологий. В русле интеграции семиотики и инженерии знаний было предложено опираться на знания как объекты знаковой природы. Стали появляться семиотические базы знаний, семиотические решатели, семиотические системы управления сложными объектами [45]. Всё это можно рассматривать как интеграцию семиотики, когнитологии и формальных систем.

Ещё в 1970 г. Д.А. Поспелов ввёл понятие «метазнак» [52]. Он писал, что кроме знаков, значениями которых выступают предметы или явления реального мира, можно рассматривать знаки знаков (метазнаки), значениями которых служат знаки семиотической системы первого уровня. Такую систему следует отнести к знаковой системе второго уровня. Путём индукции нетрудно ввести системы знаков любого k -го уровня. Введение метауровня в знаковые представления явным образом предполагает в них внутреннюю интерпретируемость действий.

Метазнак в отличие от обычного знака несёт в себе «заряд активности». В треугольнике Фреге появляется дополнительная вершина, с которой связан фрагмент некоторой структуры на множестве знаков, которая играет роль денотата метазнака. Соответственно, возникает новая базовая семиотическая модель, которую Г.С. Осипов предложил называть «квадратом Поспелова» [53].

Истоки когнитивных течений восходят к пониманию роли знаний как ведущего фактора, определяющего эффективность действий человека. Когнитивистский подход в любой области подразумевает исследование ЖЦ знаний.

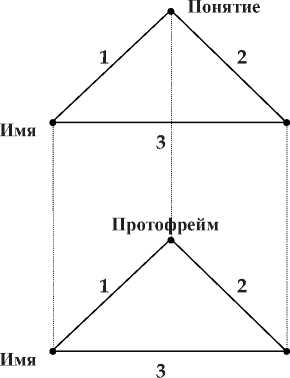

В КС центральное место занимает определение соответствий между знаковыми структу- рами и структурами знаний. Здесь замечательным примером является описанное ещё в [45] соотнесение знаков и фреймов и введение структуры знака-фрейма, т.е. треугольника «имя – протофрейм – экзофрейм» (рисунок 7).

С помощью знака-фрейма можно пояснить шесть базовых процедур работы со знаниями и информацией. Первая пара процедур 1 связывает имена и понятия. Ей отвечают поиск информации по адресу и ассоциативный поиск информации по содержанию. Вторая пара процедур 2 соотносит понятия и представления. Речь идёт о синтезе конкретных представлений на базе понятия, т.е. порождении экзофреймов на базе протофрейма. Обратная процедура, которая связана с поиском понятия (протофрейм) по представлению (экзофрейм), соответствует приобретению знаний в ИИ. Наконец, третья пара процедур соединяет имена и представления.

Рисунок 7 – К определению знака-фрейма

Зарубежные работы по КС появились существенно позже публикаций Д.А. Поспелова по семиотическому моделированию. Одним из пионеров КС считается Т. Даддезио, написавший книгу «О разуме и символах: релевантность когнитивных наук семиотике» [54]; среди часто цитируемых авторов выделим Й. Златева [55]. В России термин КС впервые использовал В.В. Рыков [56]. Первоначально он рассматривал КС как инструмент для интеграции и совершенствования систем извлечения знаний из текстов. Впоследствии было разработано описание бизнес-процессов в виде знаковых структур и проведена семантическая разработка таких описаний с целью получения новых знаний об этих бизнес-процессах.

Определение КС [49] легко расширить и не ограничиваться только уровнем знаний. С одной стороны, её можно интерпретировать как науку о развитии моделей и методов познания и конструирования смысла на основе знаковых структур. В рамках КС можно рассматривать весь спектр проблем синтеза и анализа смыслов, определения значений разных знаковых структур, понимания ситуативного поведения людей и их коллективов, познания мира в целом. С другой стороны, она призвана заниматься проблемами семиозиса, формирования семиотических отношений для когнитивных процессов и систем любого уровня (восприятие, представление, мышление, понимание).

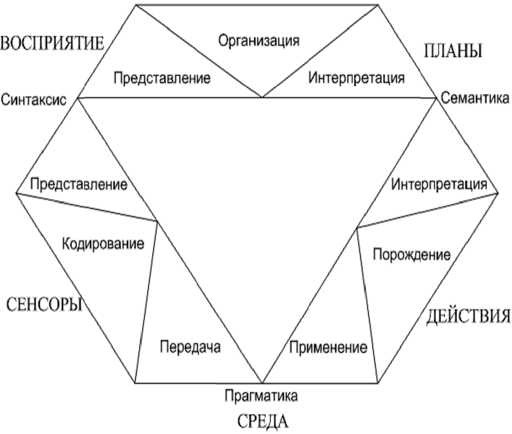

Проиллюстрируем эту мысль на примере когнитивного семиозиса – процесса порождения и трансформации знаний, который определяет их синтаксис (представление в структурном мире), семантику (представление в ментальном мире) и прагматику (представление в реальном мире). Семиозис разворачивается внутри контура циркуляции знаний (рисунок 82), который типичен для целенаправленной системы, где синтаксис характеризует структуру знаний, семантика – их смысл, содержание, а прагматика – их реальное воплощение в действиях или продуктах.

Рецепторы (сенсоры) обеспечивают входную информацию из внешнего мира, которая поступает в систему восприятия, где начинается процесс её обработки и представления. Синтаксическое наполнение продуцирует начальные структуры знаний, которые затем сохраняются, и начинается процесс развёртывания смысла. Этот смысл вместе с целью семиозиса определяют стадию семантизации знаний. Смысл подключает процесс формирования пове- дения, в результате чего появляются программы действий. Действия приводят к изменениям внешней среды, которые становятся частью прагматики знаний. Эти изменения регистриру ются сенсорами, и цикл повторяется.

ЗНАНИЯ

и са

Каждый модуль контура с е миозиса н а рисунке 8 можно т р актовать к ак конечн ы й автомат, который о существляет перехо д от одной с истемы с и мволов (з н аков) к др у гой:

-

■ из сл о варя Среды в словар ь Восприя т ия;

-

■ из сл о варя Сенсоров в сло в арь Базы З наний;

-

■ из сл о варя Восприятия в с л оварь По р ождения Действий;

-

■ из сл о варя Знаний в слова р ь средств О существления Дей с твий;

-

■ из сл о варя Планов в слова р ь Среды;

-

■ из сл о варя Действий в сло в арь Сенс о ров.

В ка ж дом модуле должна обеспечи в аться эффективност ь семиози с а с помо щ ью специальных п р оцедур обработки (сжатия) си м вольной и нформации. Сжатие информации обеспечивается тремя операциями: г р уппирова н ие, фокусировка и к о мбинатор н ый поис к . В результате такого сжатия группы си м волов, к о торые характеризую т ся свойст в ом общн о сти, заменяются е д иничными символам и .

В сво и х последних работ а х по КС [ 5 7,58] Ю.Р Валькма н рассмотр е л различ н ые виды и схемы семиозиса, обратился к гештальт а м как основным рес у рсам ког н итивных с емиотических опе р аций, показал взаим о связи ме ж ду гешта л ьтами и м е тафорам и . Наряду со ставшим традицио н ным противопостав л ением ге ш тальта с т руктуре им были п р ослежен ы переходы между ни м и. Выдвинута идея о том, что именно переходы от знаков к г е штальта м обеспечивают понимание как текстов, т ак и ситу а ций. Но все эти те м ы заслуж и вают отдельного обсуждения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье сделана попытка подвести некий итог творческой деятельности доктора технических наук, профессора Юрия Роландовича Валькмана, ключевыми характеристиками которого были междисциплинарность и исключительная широта интересов. Он ставил и разрабатывал научные проблемы, относящиеся к различным и, на первый взгляд, слабо связанным между собой областям: теории проектирования и семиотике, ИИ и проблемам образного мышления, компьютерной лингвистике и когнитивным наукам. После окончания университета и прихода Ю.Р. Валькмана в Институт кибернетики АН Украины, его первыми научными темами стали обработка результатов испытаний сложных объектов и ИП. Затем возникли задачи интеллектуализации САПР, вопросы инженерии проектных знаний, в частности, построения специализированных моделей представления знаний на ранних стадиях проектирования - модельно-параметрического пространства, семантико-прагматического пространства проектировщика на базе системы оппозиционных шкал. Осознав ограниченность классических исчислений в плане отражения прагматических характеристик проектной деятельности, Ю.Р. Валькман предложил пути перехода от формальных к семиотическим моделям проектирования.

Ещё автор «Божественной комедии» сказал: «…сомнение доставляет мне не меньшее наслаждение, чем знание». Для Ю.Р. Валькмана как учёного важнейшим двигателем познания стали сомнение и со-мнение (свободное высказывание и отстаивание мнений, согласование мнений, формирование общих мнений на научных конференциях). Обладая даром сомнения и умением задавать вопросы, он поистине наслаждался общением с коллегами на конференциях КИИ (он активно участвовал почти во всех конференциях КИИ: от КИИ-1992 до КИИ-2016), «Интеллектуальные САПР», «Знания – диалог – решение». В 2000-е годы он неоднократно выступал с пленарными докладами на международных конференциях «Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте», «Интеллектуальный анализ информации», и др.

Потребности моделирования семантики и углублённого, «доформального» исследования НЕ-факторов знаний привели Ю.Р Валькмана на международную междисциплинарную конференцию по компьютерной лингвистике и интеллектуальным технологиям «Диалог». Особую роль в его научной судьбе сыграл научный семинар «Отражение образного мышления и интуиции специалиста в системах ИИ» ( Переславль-Залесский, 1998) и доклад Д.А. Поспелова «Метафора, образ и символ в познании мира», который определил крутой поворот к проблемам образного мышления, гештальтам, метафорам, взаимосвязям между знаками, образами и знаниями в КС.

Важнейшая миссия в жизни Юрия Роландовича была – «хранитель знаний». Он стал главным историографом русскоязычного сообщества специалистов в области ИИ, на протяжении многих лет фиксировавшим на видео основные конференции и семинары, доклады и дискуссии, неформальные мероприятия и события. Благодаря ему мы можем найти сегодня на YouTube и других ресурсах выступления и лекции ведущих учёных по всему спектру проблем, относящихся к ИИ и смежным наукам, разработке интеллектуальных систем и когнитивным технологиям.

Нить времён связывает между собой поколения учёных; их новые научные горизонты, нерешённые, но поставленные для других задачи – всё это остаётся людям. И память о Ю.Р. Валькмане – в его книгах и статьях. И в наших сердцах.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проекты №17-07-01374 и №18-57-00014. Автор выражает искреннюю благодарность С.В. Смирнову и Н.М. Боргесту – инициаторам написания данной статьи.

Список литературы От онтологий проектирования к когнитивной семиотике

- Валькман, Ю.Р. Интеллектуальные технологии исследовательского проектирования: формальные системы и семиотические модели. - Киев: Port-Royal, 1998. -250 c.

- Валькман, Ю.Р. От моделей жизненных циклов к С-технологиям/ Ю.Р. Валькман // Сборник научных трудов VI-й Национальной конференции по искусственному интеллекту (КИИ'98, Пущино,5-11 октября 1998г.). Пущино: РАИИ, 1998. Т.2. - С.671-676.

- Kusiak, A. (Ed.).Concurrent Engineering: Automation, Toolsand Techniques. - New York: John Wiley and Sons, 1993. - 534 p.

- Pahl, G. Engineering Design-A Systematic Approach / G. Pahl, W.Beitz, J. Feldhusen, K.-H. Grote. - Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. - 617p.

- Тарасов, В.Б. Искусственный интеллект в комплексной разработке машиностроительной продукции/ В.Б. Тарасов// Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 1995. №3. - C.10-15.