От руды к металлу: эксплуатация Новотемирского месторождения Южного Зауралья во II тыс. до н.э

Автор: Анкушева П.С., Алаева И.П., Анкушев М.Н., Фомичев А.В., Зазовская Э.П., Блинов И.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Новотемирский рудник стал первым памятником горного дела в Южном Зауралье, на котором проведены раскопки широкими площадями. Получены новые данные о технологиях первых металлургов региона, а также характере их развития на протяжении II тыс. до н.э. Вскрытие культурного слоя выявило свидетельства всех стадий металлопро-изводства бронзового века. Горное дело отражают выработки различной морфологии и прилегающие к ним отвалы. Впервые в бронзовом веке Южного Зауралья открыт шахтный способ добычи руды. На памятнике осуществлялась выплавка металлов из руд, маркированная обнаружением медеплавильного горна со шлаками. Об отливке готовых изделий свидетельствует найденная двухстворчатая литейная форма кирки-пешни из хлоритолита. Результаты радиоуглеродного датирования отражают три этапа разработки в бронзовом веке, соотносимые с хронологически последовательными археологическими культурами региона. Металлургический очаг относится к синташтинскому периоду (XXI-XX вв. до н.э.), шахта и прилегающие к ней отвалы - к алакульскому (XVII-XVI вв. до н.э.). Делом будущего остается выявление производственных объектов, связанных с финалом бронзового века (XV-XIII вв. до н.э.). Установлено, что одни и те же месторождения использовались носителями различных культур в течение II тыс. до н.э. Это говорит о функционировании очага металлургии в Зауральском горно-металлургическом центре на протяжении всего позднего бронзового века. Учитывая резкое сокращение свидетельств выплавки металлов из руд на неукрепленных поселениях и очевидное изменение технологических составляющих, можно предполагать специализацию металлопроизводства в алакульский период: перенос части металлургических операций на рудники и/или поселения, расположенные в непосредственной близости от эксплуатируемых месторождений.

Древний рудник, металлургия меди, поздний бронзовый век, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/145146216

IDR: 145146216 | УДК: 902/904:902.652:553.3(470.55)

Текст научной статьи От руды к металлу: эксплуатация Новотемирского месторождения Южного Зауралья во II тыс. до н.э

Пути решения данного противоречия мы видим

В позднем бронзовом веке территориальный охват культур палеометалла достиг небывалых масштабов в рамках Евразийской металлургической провинции. Западный ее фланг в фазе становления пришелся на Южное Зауралье, где сформировался синташтин-ский очаг металлургии [Черных, 2008, c. 47–49; Бочкарев, 2010, с. 52–53]. Существуют противоположные мнения о характере развития металлопроизводства на протяжении II тыс. до н.э. Одни исследователи постулируют клановую организацию горняков-метал- в поиске компонента металлопроизводства вне поселений – горного дела. Объектом исследования выступает древний Новотемирский рудник – один из трех (наряду с рудниками Воровская Яма и Новониколаевский) известных в Южном Зауралье, которые надежно датированы бронзовым веком [Зайков и др., 2005; Анкушев и др., 2018] (рис. 1). В ходе работ были получены принципиально новые данные о металлурги- ческих процессах на месторождениях меди региона во II тыс. до н.э. Характеристика этих процессов является целью настоящей статьи.

лургов за стенами укрепленных поселений (ок. 2100–1900 гг. до н.э.) и деградацию ме-таллопроизводства в «традиционном» скотоводческом обществе алакульского периода (ок. 1900–1500 гг. до н.э.) [Виноградов, 2018]. Другие авторы, наоборот, указывают на преувеличение масштабов синташтин-ской металлургии и формирование специализации на последующих этапах позднего бронзового века, связанной в т.ч. со сменой рудной базы и о своением более богатых источников [Григорьев, 2013, c. 263, 481; Chechushkov, Petrov, 2021].

Рис. 1. Расположение археологических памятников бронзового века Уральско-Мугоджарского региона, упомянутых в статье. а – рудник; б – поселение.

Материалы и методы

Новотемирское рудопроявление расположено в Чесменском р-не Челябинской обл. и приурочено к Куликовскому ультрабазитовому массиву на контакте апогарцбургитовых серпентинитов с родингитами. Первичные медные руды представлены халькопиритом и борнитом. В зоне окисления развиты хризоколла, малахит, азурит, реже делафоссит, ковеллин, халькозин, самородная медь. При первом обследовании в 2014 г. рудник представлял собой заболоченный карьер овальной формы с пологим дном 30 × 20 м и глубиной до 2,5 м, окруженный задернованными отвалами серповидной формы [Юминов, Анкушев, Рассомахин, 2015]. В 2017–2019 гг. экспедиция Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета и Института минералогии Южно-Уральского научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН провела археологические раскопки, геолого-минералогические и геофизические работы. В северной половине памятника В.В. Носкевичем выполнена георадарная съемка [Медведева и др., 2019], в южной заложено два раскопа общей площадью 400 м2 (рис. 2, 1). Культурный слой исследованной части представлял собой в основном отсыпанные на погребенной почве отвалы отработанной породы различной мощности: до 0,6 м в юго-восточной части памятника и до 1,6 м в юго-западной. Он оказался чрезвычайно беден находками. В основном это фрагменты каменных орудий горного дела из при- носных (песчаник) и местных (серпентинит, родингит) пород. Керамика представлена единичными экземплярами, подавляющее большинство происходит из углубленных объектов. Остеологический комплекс, также рассредоточенный в заполнении отвалов и углубленных объектов, включает 112 фрагментов костей животных общей массой 1,11 кг. Признаков жилищных структур на вскрытой площади не зафиксировано.

Ввиду слабой насыщенности слоя артефактами и иными о статками человеческой деятельности в качестве основного метода датирования был выбран радиоуглеродный анализ с учетом стратиграфической ситуации. Определение возраста с применением ускорительной масс-спектрометрии было проведено в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН (Москва, Россия) и Центре прикладных изотопных исследований Университета Джорджии (Афины, США). Конвенционные 14С-даты откалиброваны с использованием программы OxCal 4.2.3 [Bronk Ramsey, 2017], калибровочная кривая IntCal13 [Reimer et al., 2013].

Свидетельства различных стадий металлопроизводства на Новотемирском месторождении

Горное дело. Современный вид памятника не отражает реальную морфологию выработок ввиду того, что

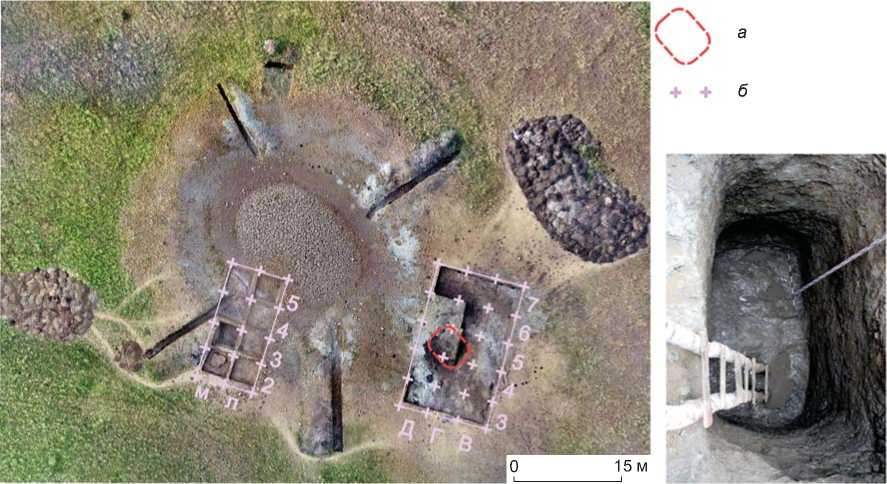

Рис. 2. Ортофотоплан Новотемирского рудника с границами раскопа 2018–2019 гг. ( 1 ) и придонная часть шахты № 1 ( 2 ).

а – очертания шахты № 1; б – пикеты раскопа.

они были засыпаны отработанной породой в древности. Геофизические методы позволили выявить более сложную структуру основного карьера, в отличие от его нынешней чашеобразной формы с ровным, покрытым илом центром. Георадиолокационное исследование северной части памятника обнаружило дно карьера на глубине 1,5–2,0 м под илистыми отложениями, а также несколько уходящих вглубь на более чем 4 м вертикальных выработок шириной 0,5–1,5 м [Медведева и др., 2019].

В качестве основного объекта раскопок была выбрана шахта № 1 – вертикальная горная выработка на юго-восточном участке памятника, где не было возвышающихся отвалов. На уровне дневной поверхности шахта выглядела как овальная впадина диаметром 16 м и глубиной до 0,5 м, задернованная более зеленой влаголюбивой растительностью. В центре рос кустарник. На уровне материка шахта оконту-рилась в виде подпрямоугольного пятна 6 × 4 м, ориентированного по линии СЗ – ЮВ (рис. 3, 1 ).

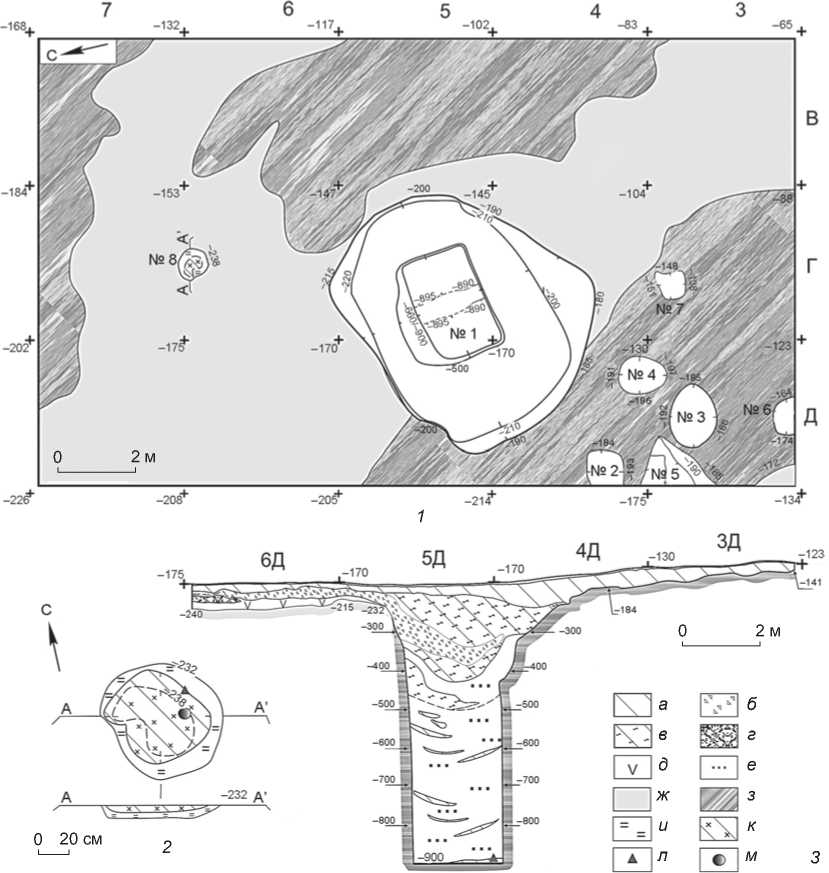

Рис. 3. Горно-металлургические объекты раскопа А: № 1 – шахта; № 2–7 – ямы; № 8 – металлургический очаг. 1 – общий план раскопа на уровне материка; 2 – план и разрез металлургического очага; 3 – восточный профиль шахты № 1. а – темно-серая гумусированная супесь; б – бурая гумусированная супесь с крупным (до 26 см, в среднем 5–10 см) щебнем серпентинитов; в – серая гумусированная супесь с мелким (3–5 см) щебнем серпентинитов; г – светло-серый мелкий (2–4 см) щебень серпентинитов; д – погребенная почва; е – желтая супесь с мелким (1–3 см) щебнем серпентинитов и отдельными крупными фрагментами породы; ж – материк – желтый песок со щебнем; з – материк – светло-серые коренные выходы серпентинитов; и – прокаленная супесь красноватого оттенка; к – темно-серый золистый грунт с древесным углем, мелкими фрагментами костей животных, керамикой и шлаками; л – место локализации фрагментов керамических сосудов; м – место локализации крупных кусков металлургического шлака.

Начиная с уровня –500 см (ок. 4 м от современной поверхно сти) она приобрела правильные прямоугольные очертания размерами 2,6 × 1,7 м и сохраняла эту форму со строго вертикальными стенками до самого дна, которое зафиксировано на уровне –910 см (8,0–8,5 м от современной поверхности). Оно плоское, с небольшой (до 10 см высотой) поперечной перемычкой посередине (см. рис. 2, 2 ).

Верхнее заполнение шахты (см. рис. 3, 3 ) представлено органо-минеральным почвенным горизонтом, сформированным в углублении после оставления выработки. Под ним находится рыхлый буро-коричневый слой с крупным щебнем серпентинитов и обломками медно-магнетитовых руд – отвал отработанной породы, «сползший» в шахту с прилегающей территории. Основное заполнение выработки, начиная с уровня –350 см и до дна, представлено желтой супесью со щебнем серпентинитов, в которой кулисообразно залегают темные гумуcированные прослойки. Периодически в слое встречались крупные обломки породы (15–20 см). Это заполнение – следствие обрушения стенок шахты в ее верхних горизонтах на уровне коры выветривания. В нем в придонной части встречены фрагменты древесины, костей крупного рогатого скота, а также два каменных орудия – кайло-мотыга из песчаника и противовес из серпентинита. На дне шахты в юго-восточном секторе обнаружены фрагменты керамики алакульской культуры бронзового века (рис. 4, 4 , 5 ).

Необходимо отметить также выработки иной морфологии. В непосредственной близости от шахты № 1 выявлено шесть ям различной формы диаме-

Рис. 4. Металлургический шлак ( 1 ) и фрагменты керамических сосудов бронзового века ( 2–5 ).

тром до 1,5 м и глубиной до 1 м, сооруженных в серпентинитах и заполненных гумусированной супесью со щебнем. Они остались после выборки горняками маломощных рудных прожилков. Выработку другого типа (условно названную «петляющий лаз») обнаружили при расчистке отвала на южном склоне карьера. По результатам георадарной съемки можно предположить наличие аналогичных шахт, отражающих форму залегания рудного тела, и в северной части карьера [Там же].

Выплавка металлов из руд. Уникальная для бронзового века Южного Зауралья находка – металлургический горн непосредственно на месторождении. Он располагался в 4 м к северу от северо-западного угла шахты, в погребенной почве, частично прорезая материк, и имел вид чашеобразной впадины глубиной до 0,2 м с уплощенным дном. На уровне материка диаметр горна 0,6 м. Объект имел черное золистое заполнение, окруженное каймой прокала красного цвета. В нем найдены фрагменты керамики, мелкие обожженные кости животных, металлургические шлаки и куски окисленной медной руды.

Фрагменты керамики (21 экз.), скорее всего, были частями одного сосуда. Орнамента нет, внешняя и внутренняя стороны тщательно заглажены, толщина стенок до 1 см, цвет светло-коричневый. В формовочной массе присутствует обильная примесь раковины, выгоревшей на внешних поверхностях в результате воздействия высоких температур (рис. 4, 2 ).

Металлургические шлаки найдены в количестве 249 экз. общей массой 264 г. По нескольким крупным фрагментам (рис. 4, 1 ) удалось реконструировать уплощенную форму с закраиной. Внутренняя поверхность (прилегающая к металлу) бугристая, внешняя относительно гладкая, с отпечатками травы. Методом оптической и электронной микроскопии установлено, что металлургические шлаки древнего рудника относятся к оливиновому хромитсодержащему типу, который характерен для поселений синташтинской культуры [Григорьев, 2013, с. 123; Ankushev et al., 2021]. Такие шлаки образуются при переделе окисленных медных руд, приуроченных к ультрабазитам. Об этом свидетельствует наличие реликтов серпентинитов и хромшпинелидов. Шлаки Новотемирского рудника содержат новообразованные сульфиды, что отмечено также для абашевских поселений [Григорьев, 2013, с. 270]. Их присутствие говорит об использовании древними металлургами смешанных окисленно-сульфидных руд.

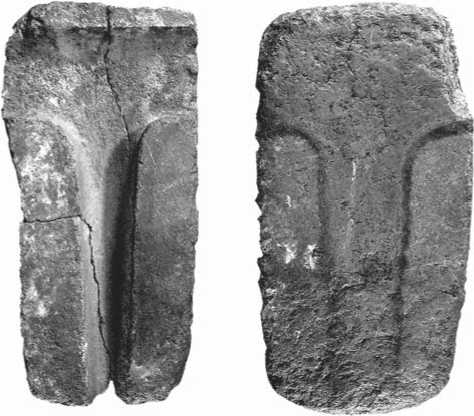

Металлообработка. В 2,9 м к юго-востоку от шахты № 1 в поле отвала отработанной породы была найдена каменная литейная форма для отливки горнопроходческого орудия. Она состоит из двух створок – матрицы и крышки (рис. 5). Обе сделаны из хлоритолита. Матрица имеет подпрямоугольную

0 10 cм

Рис. 5. Двухстворчатая литейная форма кирки-пешни из хлоритолита.

№ О

форму, размеры 22,9 × 11,3 × 6,0 см. На ней вырезан Т-образный негатив кирки-пешни, состоящей из «клюва» (размеры 15,5 × 2,0÷4,0 × 2,0 см) и пластины для формирования разомкнутой втулки (размеры 11,3 × 5,0÷1,0 × 2,0 см). По краям негатива отмечены следы высокотемпературного воздействия в виде черной прокаленной окантовки, проникающей на глубину 0,3–0,5 см. Размеры крышки 23,3 × 12,0 × × 5,6 см. На прилегающем к негативу участке также видны следы использования в виде черного с красноватым прокаленным заполнением контура (толщина 0,5–1,0 см) заготовки изделия. Прилегающие поверхности створок тщательно зашлифованы, внешним поверхностям придана правильная форма при помощи пикетажа.

Таким образом, на Новотемирском руднике зафиксированы все стадии металлопроизводства: горное дело (выработки различной морфологии и отвалы отработанной породы), выплавка металлов из руд (металлургический очаг со шлаками и технологической керамикой), металлообработка (створки литейной формы со следами использования).

Хронология объектов

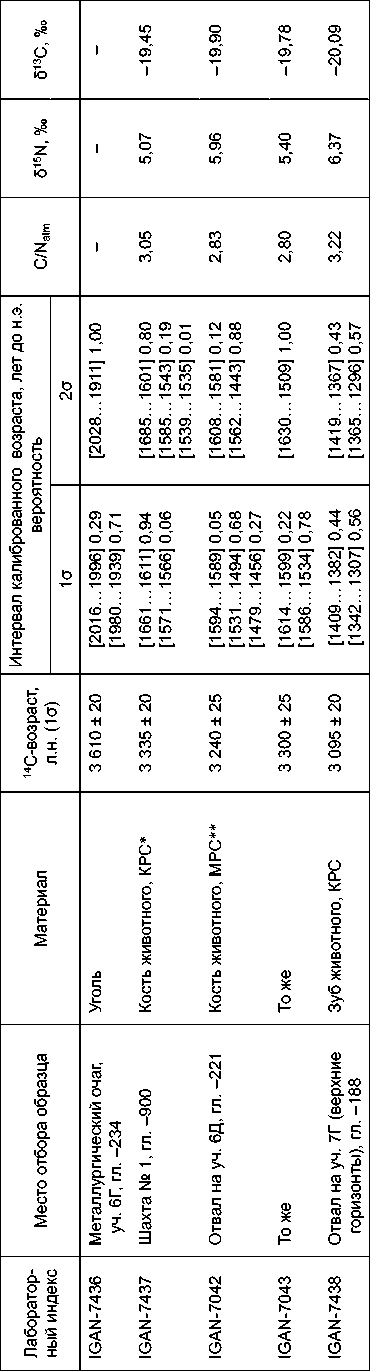

Обнаружение на руднике свидетельств всех стадий металлопроизводства ставит задачу их точной датировки и соотнесения с этапами и культурными образованиями бронзового века. Для радиоуглеродного анализа были отобраны разные углеродосодержащие материалы: кости животных из заполнения шахты, отвалов около нее, уголь из очага (см. таблицу ).

о

о

а

*Крупный рогатый скот.

**Мелкий рогатый скот.

Мы можем с уверенностью говорить о горно-металлургических процессах на Новотемирском руднике начиная с рубежа III–II тыс. до н.э. и на протяжении первой половины II тыс. до н.э. Металлургический очаг с найденными в нем артефактами является наиболее ранним объектом памятника – ХХI–ХХ вв. до н.э. Предварительно его можно отнести к синташтинской или абашевской культуре, аргументируя это схожими морфологическими и минералого-геохимическими особенностями шлаков на поселениях данных культур [Григорьев, 2013, c. 270; Ankushev et al., 2021], составом формовочной массы керамики с искусственной примесью раковины, которая характерна преимущественно для ранних этапов позднего бронзового века региона [Дубовцева, Киселева, Пантелеева, 2016, с. 107], а также расположением рудника в непосредственной зоне распространения синташтинских укрепленных поселений.

Шахта № 1 сооружена в более поздний период – XVII–XVI вв. до н.э. Ее культурную принадлежность маркируют найденные на дне фрагменты алакульской керамики. Культурный слой этого периода фиксируется севернее шахты, где в промежуточной погребенной почве между двумя прослойками отвалов найдены кости животных того же времени. К указанному периоду, вероятно, относится литейная форма кирки-пешни, возраст которой определяется стратиграфической позицией и типологически сходным изделием с поселения Горный I Каргалинского горно-металлургического центра [Каргалы, 2004, с. 135, рис. 5.1].

По следний этап разработки месторождения в бронзовом веке, возможно, пришелся на финал эпохи – XV–XIII вв. до н.э. Такая дата получена по зубу из развала челюсти животного, залегавшей поверх северного отвала. Впрочем, за неимением пока металлургических объектов с датирующим материалом заключительного этапа бронзового века говорить о добыче руды в этот период преждевременно.

В целом набор артефактов свидетельствует о посещении месторождения людьми с XXI в. до н.э. вплоть до современности. В настоящее время промышленная деятельно сть на руднике не осуществляется. Однако, по сообщениям местных жителей, сформировавшееся в центре карьера озерцо до сих пор привлекает пастухов как место водопоя скота, что объясняет наличие культурного слоя Нового и Новейшего времени.

Обсуждение результатов

Современный вид Новотемирского рудника – карьер, окруженный кольцом оплывших отвалов, – существенно отличается от его истинной структуры – системы горных выработок различной глубины, формы, размеров и скрывающих их напластований разновременных отвалов отработанной породы. В этой связи необходимо подвергнуть сомнению постулат об исключительно карьерном способе добычи руды в Ура-ло-Мугоджарском регионе бронзового века [Зайков и др., 2013]. Наряду с карьерами имело место сооружение шурфов и шахт, вариативность форм которых отмечена даже в пределах одного Новотемир-ского рудника. Обнаруженная здесь шахта является первым детально исследованным объектом алакуль-ской культуры, позволившим уточнить форму и глубину возможных выработок и поставить вопрос о конструкции горнодобывающих систем.

Найденный медеплавильный горн рубежа III– II тыс. до н.э. дает основание утверждать, что металлургические процессы на рудниках Южного Зауралья в этот период не ограничивались только добычей и первичным обогащением медной руды. Впервые доказано, что часть металла выплавлялась непосредственно на месторождении. Оливиновые хромитсодержащие шлаки из горна сходны с таковыми в материалах укрепленных поселений синташ-тинской культуры Устье I, Каменный Амбар, Левобережное, Сарым-Саклы, Аркаим [Григорьев, 2013, с. 123, 125, 129; Ankushev et al., 2021]. Это наводит на мысль об идентичности металлургических процедур выплавки металлов из руд на месторождении и поселениях.

Следующий период функционирования памятника, связанный с алакульскими древностями, представлен шахтой № 1, прилегающими к ней отвалами и, вероятно, литейной формой кирки-пешни. Факт обнаружения свидетельств добычи руды носителями алакульской культуры Южного Зауралья чрезвычайно важен. Он подтверждает продолжение использования местной сырьевой базы в этом регионе в течение первой половины II тыс. до н.э., несмотря на практически полное отсутствие свидетельств выплавки металлов из руд на неукрепленных поселениях [Григорьев, 2013, с. 438–439; Алаева, 2014]. Более того, Новотемирский рудник является прекрасным примером эксплуатации одних и тех же месторождений в алакульский период (ок. 1900–1500 гг. до н.э.) вслед за синташтинским (ок. 2100–2000 гг. до н.э.). В этой связи он стоит в одном ряду с такими муль-тикультурными памятниками, как рудники Воровская Яма [Зайков и др., 2005] и Ишкининский [Ткачев, 2019].

Установление факта добычи руды как в синташ-тинское, так и в алакульское время позволяет говорить о функционировании очага металлургии в Зауральском горно-металлургическом центре на протяжении всего позднего бронзового века. Соответственно, резкое сокращение объема шлаков на неукрепленных алакульских поселениях в сравнении с укрепленны- ми синташтинскими нельзя объяснять полным прекращением использования местных рудных ресурсов и поставками металла из более богатых полезными ископаемыми регионов. Какой-то объем операций по выплавке металла был вынесен непосредственно на месторождения. Вполне вероятно, что он ограничивался потребностями самих рудокопов в металлических орудиях.

Тем не менее при продолжении использования местной рудной базы предпочтительнее говорить об усилении специализации металлопроизводства от синташтинской культуры рубежа III–II тыс. до н.э. к алакульской первой половины II тыс. до н.э. Если в синташтинский период полный цикл металлопро-изводства осуществлялся на каждом из укрепленных поселений, то в алакульский можно предполагать перенос части металлургических операций (прежде всего выплавки металлов из руд) в поселки, расположенные в непосредственной близости от эксплуатируемых месторождений. Подобную модель организации металлопроизводства демонстрируют другие регионы распространения алакульской культуры, в частности ее мугоджарского варианта. Эталонными археологическими микрорайонами, приуроченными к месторождениям меди, являются Еленов-ско-Ушкаттинский, Ишкининский и Шаншарский [Ткачев, 2011].

На территории Южного Зауралья таких комплексов пока не найдено. Тем актуальнее становятся микрорегиональные исследования окрестностей сохранившихся древних рудников. На расстоянии в пределах 10 км от месторождения Воровская Яма в долине р. Зингейки разведкой исследовано девять неукрепленных поселений бронзового века, в заполнении шурфов каждого второго из них были обнаружены металлургические шлаки [Анкушев и др., 2016]. Возможно, именно здесь в дальнейшем будут открыты поселения горняков-металлургов не только синташ-тинского, но и алакульского времени.

Заключение

На сегодняшний день Новотемирский является наиболее древним медным рудником Южного Зауралья. При его изучении установлено, что наряду с открытым (карьерным) способом добычи руды широко практиковался шахтный. Разработка этого месторождения на протяжении всего II тыс. до н.э. носителями различных культур указывает на использование одних и тех же рудных источников Южного Зауралья в бронзовом веке. В то же время очевидное изменение технологической составляющей в последующих за синташтинской общностях может быть связано с усложнением и специализацией металлургии. Даль- нейшее исследование горнорудных объектов Южного Зауралья и связанных с ними микрорайонов способствует пониманию индивидуальных для каждого периода металлургических технологий и социальной организации этой отрасли хозяйства.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-39-00056 мол_а.