От Шове до Ляско: 15 тысячелетий европейского пещерного искусства (изменение видения, выразительных средств и способов использования пространства)

Автор: Женест Ж.-М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Искусство каменного века и эпохи палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Первобытное искусство Западной Европы, представленное на разных археологических объектах, развивалось вместе с популяцией Homo sapiens в условиях ледникового периода в северном полушарии в течение всего верхнего палеолита (36-13 тыс. л.н.). Наиболее примечательные пещерные памятники наскального искусства, такие как Альтамира и Ла Гарма в Испании, Ляско, Нио, Кюссак и Шове во Франции, отражают социокультурное поведение и потребности анатомически современных людей. В настоящей статье предпринята попытка выявить некоторые изменения в символическом языке, способах художественной передачи образов животных и организации изобразительного пространства, которые произошли в течение 15 тыс. лет, разделяющих два канонических памятника с наиболее хорошо сохранившимися наскальными рисунками, - пещеры Шове (36 тыс. л.н.) и Ляско (21 тыс. л.н.). Первая, обнаруженная в 1994 г., расположена в долине р. Ардеш на юге Франции, рядом с побережьем Средиземного моря. В этой крупной пещере открыто множество новых видов наскальной живописи верхнего палеолита Европы. В настоящий момент на памятнике выделяются два этапа деятельности человека между 37 и 30 тыс. л.н. Наиболее древний - это ориньяк с его черными зооморфными изображениями, которые датируются 37 000 и 33 500 л.н. Пещера Ляско, обнаруженная в 1940 г., находится в долине р. Везер, в 120 км от побережья Атлантического океана, среди множества других памятников наскальной живописи в пещерах и под скальными навесами. Сегодня она закрыта для широкой публики, т.к. вследствие активных посещений туристами в течение долгих лет, начиная с открытия и до 1963 г., был нарушен микроклимат пещеры, что стало угрожать сохранности наскальных рисунков.

Западная европа, наскальное искусство, пещеры, верхний палеолит

Короткий адрес: https://sciup.org/145145821

IDR: 145145821 | УДК: 903.27 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.3.029-040

Текст научной статьи От Шове до Ляско: 15 тысячелетий европейского пещерного искусства (изменение видения, выразительных средств и способов использования пространства)

В Западной Европе и особенно в атлантической зоне, западной части Средиземноморья расцвет наскального искусства связывают с Homo sapiens , носителями специфической культуры охотников-собирателей, развившейся на этой территории в ледниковую эпоху*. Первые проявления изобразительного творчества отмечаются в ориньяке, культуре верхнего палеолита, наиболее продолжительно существовавшей и широко распространенной в пространственном отношении. Этот феномен охватывает период 36–13 тыс. л.н.

Наиболее выразительные памятники пещерного искусства, такие как Альтамира [Breuil, 1952], Труа Фрер [Breuil, 1952; Begouën et al., 2009], Нио [Breuil, 1952], Ляско [Aujoulat, 2004; Geneste, 2012, 2015b], Коске [Clottes et al., 1992], Шове [Breuil, 1952; La Grotte..., 2001, Recherches..., 2005; Geneste, 2015a] и Кюссак [Aujoulat et al., 2002], проливают свет на социокультурное поведение и сферу интересов человека современного антропологического типа. При их посещении становится очевидно, какое исключительное значение имели запечатленные в пространстве пещер образы в идеологии их создателей. Это проявления первых форм мифологии и религии как концепций понимания мира, представленных в форме графики, рисунков и пластики.

В настоящей статье предлагается анализ изменений в символическом языке, способах выражения образов животных и организации изобразительного пространства, происходивших в течение 15 тыс. лет. Они хорошо прослеживаются прежде всего в двух пещерах, в которых первобытное искусство дошло до нас

*В атлантической зоне, Западном Средиземноморье в эпоху верхнего палеолита (40–13 тыс. л.н.) имел место феномен пещерного искусства. Отсутствие примеров верхнепалеолитического наскального и мобильного искусства на территории Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока – фундаментальный факт, который, видимо, связан с иной космологической моделью, другим мировосприятием, иной онтологической концепцией [Cauvin, 2000] и другими способами передачи знаний. Это совершенно иной мир, где позже появится земледелие (см., напр.: [Bar-Yosef, 1997; Davidson, 2012]).

в прекрасном состоянии. Шове (36 тыс. л.) и Ляско (21 тыс. л.) – удивительные археологические памятники, не знающие аналогов. Как и все великие шедевры, порожденные человеческим сознанием, будь то монументальные памятники или самые значимые сакральные места, это одновременно единственные в своем роде произведения искусства и святилища (в понимании начала прошлого века, предложенном А. Брей-лем и Р. Лантье [Breuil, Lantier, 1951; Breuil, 1952]), неразрывно связанные с окружающей средой. В них запечатлены глубокие черты культуры или, иными словами, ископаемые следы человеческой мысли, располагающиеся последовательно или рассеянные в невообразимо огромном временном пространстве. Они повествуют нам об общности и различиях, о продолжении традиций и новациях.

Искусство в глубине пещер

С начала своего распространения в Западной Европе на ранних этапах культуры ориньяк (более чем 40 тыс. л.н.) первобытное искусство выглядит не только зрелым, но и полным динамичности и удивительного творческого потенциала. Его выразительность – это прежде всего результат работы воображения людей, которые были творцами первого искусства*. В темноте и тишине, в глубине пещер оно отзывалось в воображении, тем самым рождая миф. При свете дня в быту человека окружало совершенно другое искусство – искусство повседневности, настоящего. Сокрытое, пещерное пространство, по всей видимости, функционировало совсем иначе: это были сакральные места, где духи человека, животных и природы были как бы сопричастны [Geneste, 2012, 2015a].

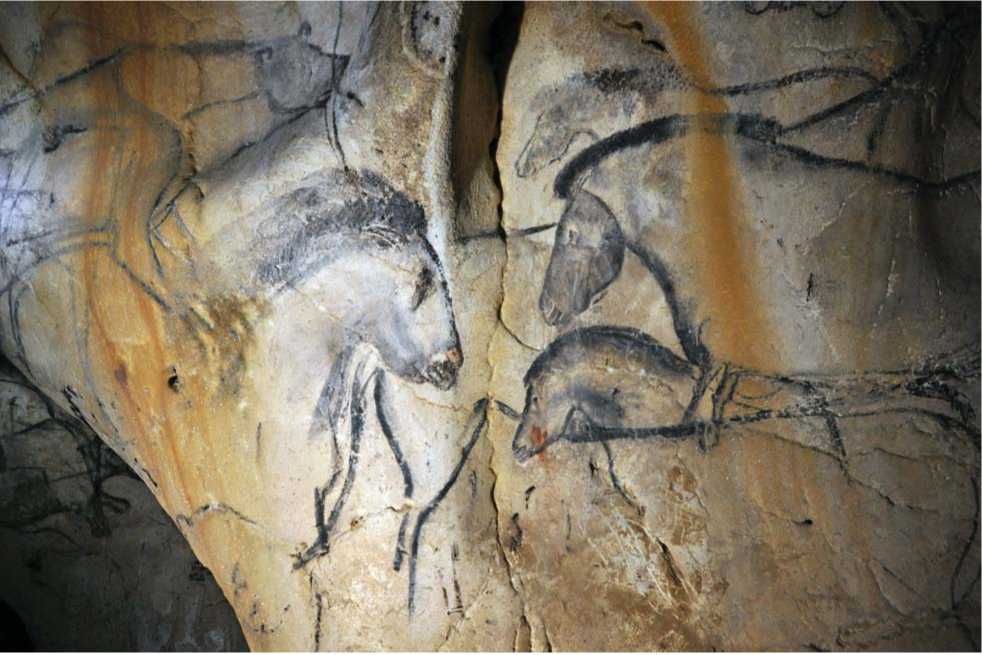

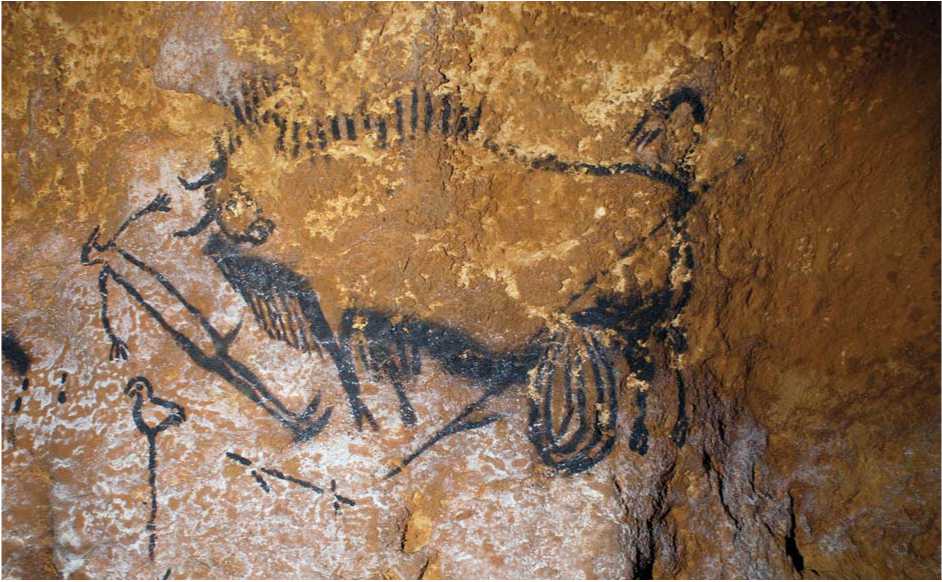

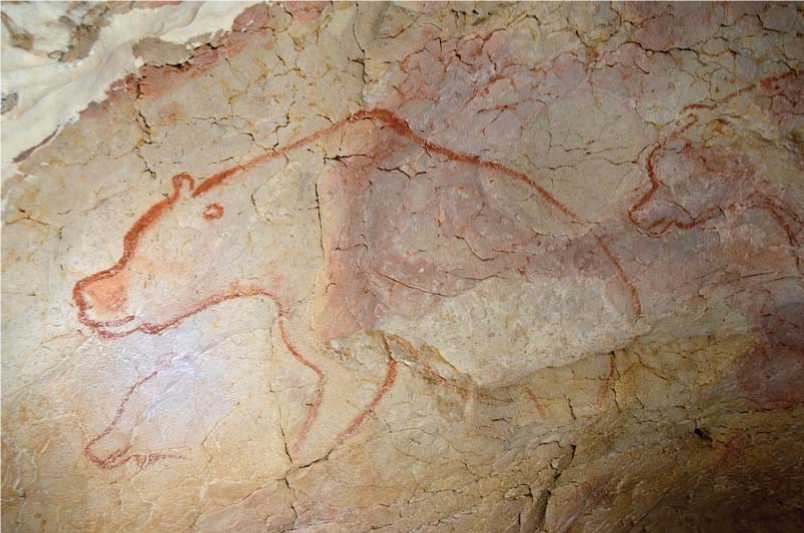

Рис. 1. «Альков львов» в зале Иллэра пещеры Шове.

На примере пещеры Шове с ее динамичными и экспрессивными изображениями животных (рис. 1)*, расположенных отдельно друг от друга или представленных в сложных композициях, мы видим неизменное присутствие воображения. Здесь преобладают образы агрессивных и могучих животных, таких как мамонт, лев, леопард, носорог, гигантский олень и медведь. Широко представлены также зубры, бизоны, лошади, олени и козлы.

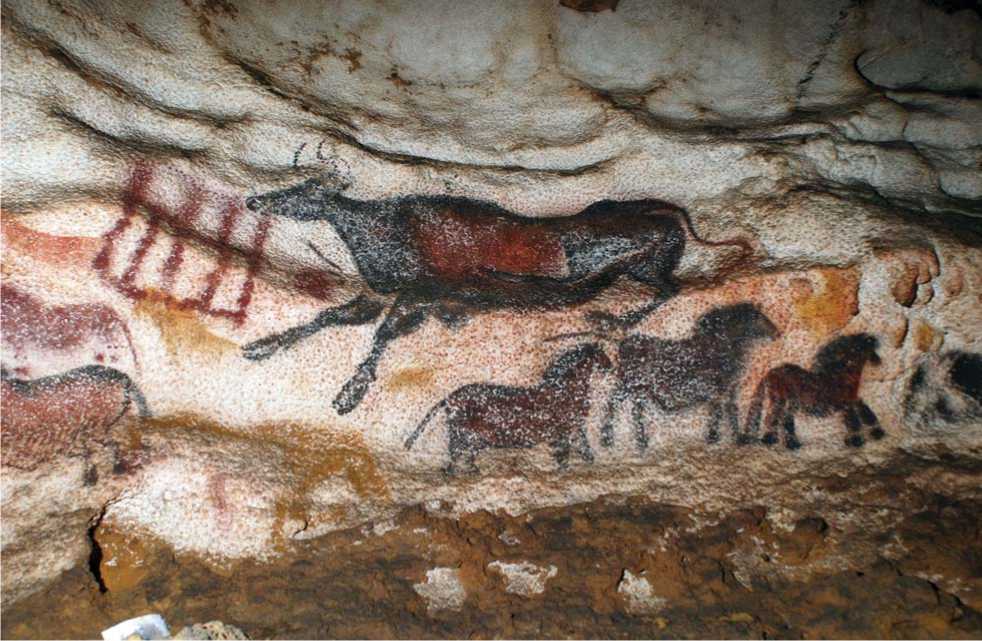

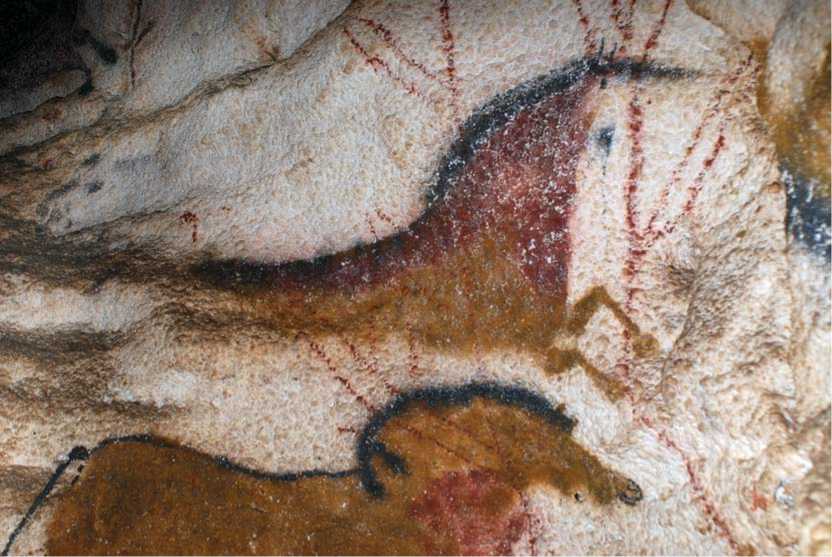

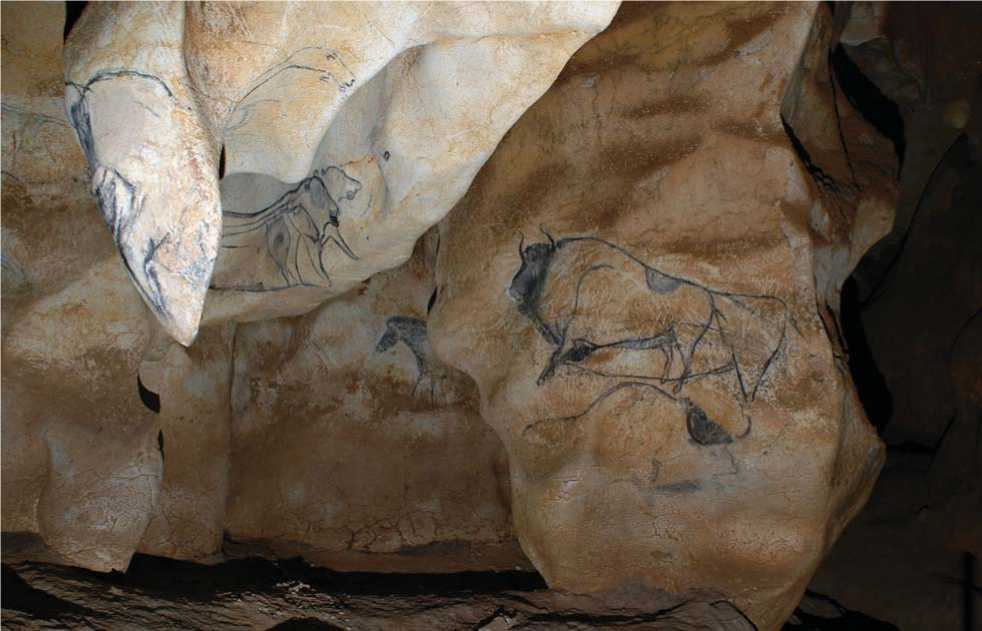

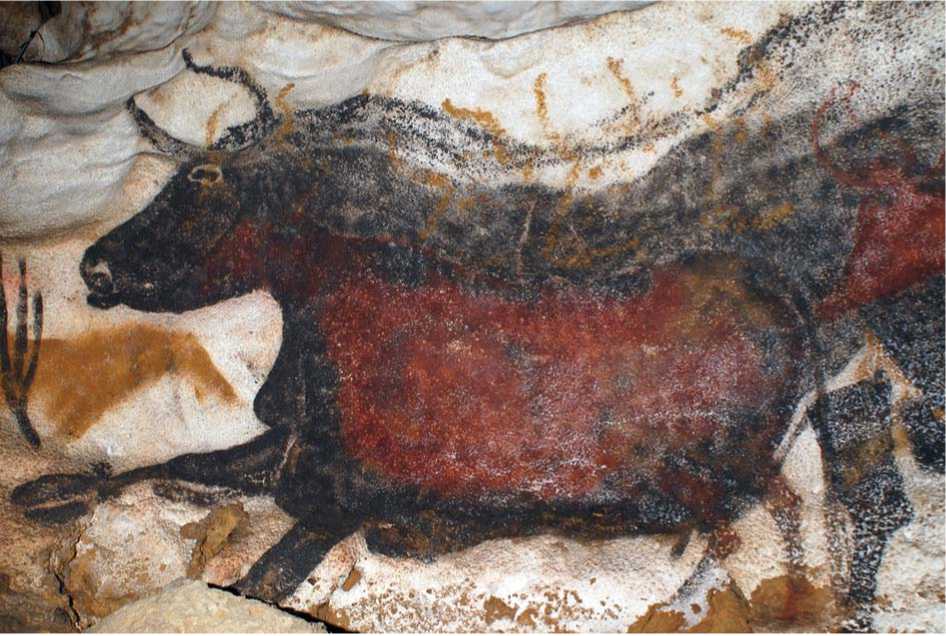

В Шове, как и в Ляско, за исключением фантастических зооморфных образов и персонажей, сочетающих в себе черты разных животных, изображались лишь представители отдельных видов. Это выборка, сделанная человеком из всего окружавшего его животного мира. Анималистические сюжеты, не особенно разнообразные на протяжении примерно 25 тыс. лет, использовались как абстрактные символы, обозначающие живых существ (человека и животных) во мраке пещер. В течение эпохи верхнего палеолита набор изображавшихся животных эволюционировал в соответствии с культурными и климатическими изменениями. Так, в Ляско изображения зубров, бизонов, лошадей уже преобладают (рис. 2). При этом образы оленя, медведя, льва и носорога все же встречаются, но уже в ином статусе.

Иные сюжеты в пещерном искусстве

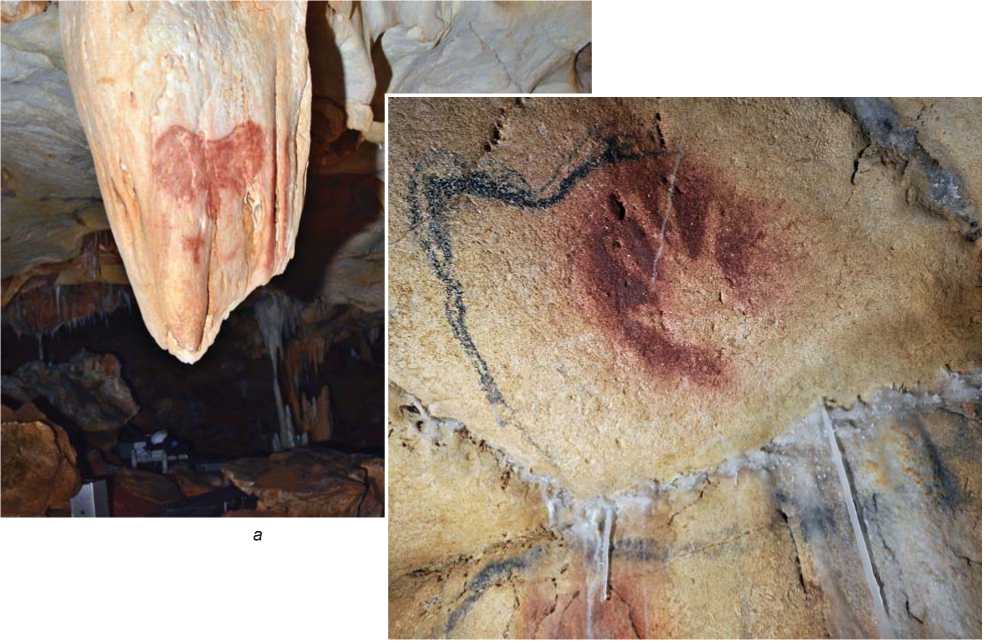

В Ляско кроме изображений животных довольно много абстрактных символов (рис. 3). Это знаки различных геометрических форм, иногда фигуративные, однако их смысл нам неясен. Некоторые символы, встречающиеся в пещере Шове, характерны для ущелья Ардэш: знак в виде W и выполненные красным пигментом напоминающие бабочку т.н. двудольные символы, разделенные линией посередине (рис. 4). В Ляско, как и в большинстве пещер, отсутствуют растительные мотивы. Исключение составляет одно изображение (выполнено красным пигментом), перекрывающее фигуры лошадей в глубине «осевого прохода» (рис. 5).

Антропоморфные изображения часто парциаль-ны, не реалистичны и даже «карикатурны» и всегда крайне редки. Они, как правило, находятся далеко от привходовой части, в глубине самой дальней галереи, где очень плотная концентрация рисунков. В Ляско единственное известное изображение человека

Рис. 2. Изображения копытных животных (лошади, зубры, бизоны) в пещере Ляско.

Рис. 3. Знак в виде решетки. Ляско.

а

б

Рис. 4. Двудольный символ, разделенный линией посередине ( а ), и отпечаток руки ( б). Шове.

Рис. 5. Растительные мотивы. Ляско.

Рис. 6. Антропоморфное изображение с орнитоморфными чертами. Ляско.

Рис. 7. Изображение нижней части женского тела, композиционно связанное с фигурами бизона, льва и львицы, в дальнем зале пещеры Шове.

скрыто на дне труднодоступного углубления-колодца. Образ передан схематично, его антропоморфные черты сочетаются с орнитоморфными (голова птицы) (рис. 6). Напротив, первое изображение, которое открывает «зал быков», – это фигура загадочного, фантастического животного – единорога. Причем его тело выглядит так, как будто состоит из частей тела животных разных видов.

В Шове антропоморфные образы всегда находятся в составе композиций. Это парциальные изображения, а также символические в виде треугольных знаков женского пола, представленных в «галерее гигантских оленей». Один антропоморфный образ запечатлен в дальнем зале пещеры: на свисающем узком кониче ском выступе изображена нижняя часть женского тела. Рисунок композиционно связан с расположенными в одном с ним пространстве изображениями бизона, льва и львицы (рис. 7). Он сопоставим с другими, выполненными в схожей манере. Что касается зооантропоморфных образов, то известен лишь один пример такого фантастического существа для эпохи ориньяк – изображение человека с головой льва в пещере Холленштайн-Штадель, в горах Швабского Альба, и один для эпохи мадлен – «колдун» в пещере Труа-Фрер, в Пиренеях [Breuil, 1952]. Таким образом, эта изобразительная традиция существовала многие тысячелетия.

Расположение изображений животных в пещере

Места расположения рисунков в пещере не случайны. Древние «художники» специально выбирали особые участки, иногда особым образом их готовили. Пространство вместе с рисунками составляло наполненный смыслом гармоничный ансамбль. Впервые на особую организацию пространства в пещерном искусстве обратил внимание А. Леруа-Гуран еще в начале 60-х гг. XX в. [Leroi-Gourhan, 1965].

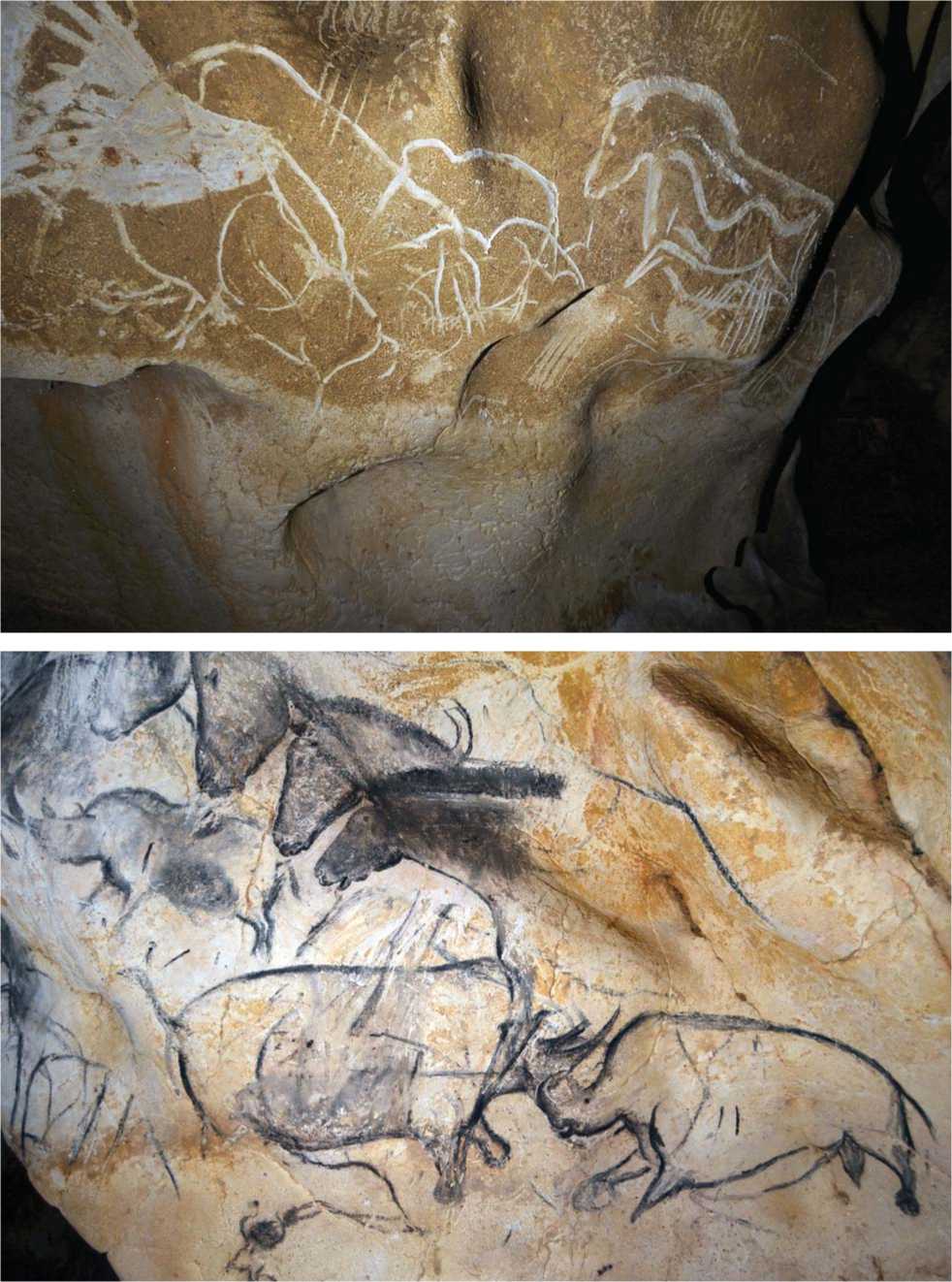

По степени тонкости исполнения и композиционной сложности ансамбли пещеры Шове не имеют равных, т.к. здесь речь идет именно о полноценных композициях, в полном смысле этого слова. Некоторые насчитывают несколько десятков изображений животных (рис. 8). Мягкая, податливая текстура поверхности многих участков стен пещеры позволяла человеку возвращаться к этим композициям, постоянно дополняя их. Здесь хорошо видно, как изменялась поверхность на разных этапах создания серий изображений, наблюдаются последовательные изменения, происходившие до завершения сложного художественного ансамбля (рис. 9).

В Ляско последовательность нанесения изображений в разные периоды прослеживается довольно четко, т.к. связана с изменением сюжетной составляющей. Здесь отмечается повторяющееся в нескольких местах наложение изображений больших черных быков на фигуры лошадей и менее крупных красных быков (рис. 10). Эти палимпсесты, фиксируемые в ряде галерей, могут быть интерпретированы по-разному. Случаи, когда верхние рисунки полностью перекрывают нижние, возможно, объясняются тем, что нанесение изображений было связано с идентификацией различных групп населения, а такая ситуация – с попыткой скрыть рисунки, ассоциировавшиеся с другими коллективами, и, как следствие, маркировать данную территорию как свою. В случаях, когда фрагменты нижних изображений как бы выглядывают из-под верхних (что могло быть сделано намеренно), это может указывать на эволюцию взглядов, мыслей, но в то же время свидетельствовать о непрерывно сти развития некоего замысла и уважении по отношению к произведениям предшественников. Такая интерпретация иллюстрирует представление о культурных различиях. Однако следует иметь в виду, что создателей этих палимпсестов должен был разделять довольно продолжительный период, который может измеряться сменой поколений, веками и даже тысячелетиями.

Большие пространства и укромные места

Последние наблюдения в пещере Шове открывают нам новые перспективы для возможных интерпретаций. Некоторые персонажи, такие как медведи, расположены в труднодоступных местах (рис. 11). Найти их можно, только если очень хорошо ориентироваться среди груды хаотично расположенных больших камней, и только в одиночку можно было проникнуть в это узкое пространство.

В эпоху палеолита в пещерах люди намеренно создавали монументальные художественные ансамбли, предназначенные для коллектива в целом (например, плоскость с изображениями лошадей и дальний зал Шове или «зал быков» и «осевой проход» Ляско), но в то же время существовали и скрытые, тайные произведения искусства, помещенные в узкие, труднодоступные места, где только взгляд знающего человека может дать им жизнь. К таковым, например, относятся изображения в «апсиде», «колодце» и «кошачьем лазе» Ляско. В одну и ту же эпоху пещера могла иметь различные функции и посещалась с разными целями. Шове – это пример удивительного пещерного искусства и величайшее святилище. Здесь мы видим разное использование одного памятника: с одной стороны, большие пространства с огромными панно, с другой – укромные, не предназначенные для широкой публики места с отдельными изображениями.

Рис. 8 . Сложные композиции, состоящие из нескольких изображений животных, в пещере Шове.

Рис. 9. Панно, выполненные в технике гравировки по мягкой поверхности стены пещеры Шове.

Рис. 10. Палимпсесты в пещере Ляско: перекрывание небольших фигур быков и лошадей крупным изображением представителя сем. полорогих.

Рис. 11. Изображение медведя в узком проходе. Пещера Шове, зал Брюнеля.

Если только этот феномен не связан с посещениями пещеры разными группами людей, выражавшими себя по-разному.

Созидание жизни на девственных стенах пещеры

В пределах Западной Европы пещеры, будучи обителью опасных животных, представляли собой совершенно иной мир, отличный от того, что создавал вокруг себя человек на открытых пространствах. Возьмем для начала свет, который человек был вынужден «приручить», научиться контролировать степень освещенности посредством факелов и очагов. Последние довольно многочисленны в Шове – почти на каждом участке пещеры обнаружены остатки древесного угля и следы кострищ. В Ляско велика вероятность использования жировых ламп.

Во времена, когда охотники-собиратели-рыболовы пришли к символическому мышлению и только начинали выражать свои идеи графически, в их распоряжении были нетронутые, девственные стены пещер. И они выбирали наиболее подходящие для того, чтобы создавать зрелища, полные смыслов, переданных посредством изображений животных и абстрактных символов. При этом для выполнения даже самых мастерски воспроизведенных образов использовались простые средства. Создать динамичный образ животного значило сотворить жизнь. Этот принцип делал ис- кусство еще более реалистичным, поскольку изображения животных становились основными действующими лицами и своего рода средствами передвижения в мифологическом повествовании. Повторяющиеся композиции на стенах пещер и схожие сюжеты в мобильном искусстве, представленные на разных памятниках и иногда даже в разных регионах, указывают на общность связанных с ними идей и, значит, на общие устные традиции. Это свидетельствует о взаимодействии между группами популяций, которые, по всей видимости, использовали один миф [Godelier, 2007].

Смыслы в пещерном искусстве Шове и Ляско

В настоящее время в социальной антропологии сформулированы основные типы мировоззрения, что позволяет отнести на концептуальном уровне картину восприятия мира охотников-собирателей эпохи палеолита к одному из них [Ibid.]. Миропонимание этих людей не разделено на категории «живой» и «неживой», «человек» и «животное» [Descola, 2006; La fabrique…, 2010]. В пещерном искусстве, как в Ляско, так и в Шове, видимо, по схожим причинам, отмечается глубокая эмпатия: не подвергаемая сомнению идея близости человека и крупных млекопитающих, как травоядных, так и хищников, образы которых превалировали.

Мастерство первых «художников» прежде всего связано с тем, что они были охотниками, обязанны- ми обеспечить выживание сородичей. Они охотились, рискуя собственной жизнью, встречаясь лицом к лицу с животным миром, который знали очень близко, до мельчайших повадок, при этом совершенно четко осознавая, что животное, которое в один момент становится пищей, обращается в духовного союзника, посредника в духовной практике, воплощенного в образе. В эпоху палеолита животные становились пищей для самого человека и его воображения. В результате преобладание в пещерном искусстве анималистических сюжетов отражает духовную близость, которая существовала между животными и людьми.

Заключение

В течение десятков тысячелетий в эпоху палеолита в Европе существовало пещерное искусство. И животное – это первое, что человек стал изображать, о нем впервые стал думать, вызывая в своем воображении. Эта те сная взаимосвязь или духовный симбиоз животного и человека являются базовыми и животворными. Шедевры Шове и Ляско отстоят друг от друга на 15 тыс. лет и отражают разницу в содержании мыслительных процессов человека современного анатомического типа. Эти удивительные изображения повествуют нам о двух своеобразных культурах мира, к которому мы можем лишь слегка прикоснуться, мира традиций, знавших как долгую преемственность и стабильность, так и переломные моменты, новшества и забвения.

Работа выполнена в рамках проекта мультидисциплинар-ных исследований первобытного искусства Евразии (Новосибирский государственный университет – Университет Бордо) Программы повышения конкурентоспособности Новосибирского государственного университета на мировом рынке научных и образовательных услуг.

Список литературы От Шове до Ляско: 15 тысячелетий европейского пещерного искусства (изменение видения, выразительных средств и способов использования пространства)

- Aujoulat N. Lascaux: Le geste, l'espace et le temps. - P.: Editions du Seuil, 2004. - 274 p.

- Aujoulat N., Geneste J.-M., Archambeau Chr., Delluc M., Duday H., Gambier D. La grotte ornée de Cussac, Le Buisson-de-Cadouin: premières observations // Bull. Société Préhistorique Française, 2002. - T. 99, N 1. - P. 129-153.

- Bar-Yosef O. Symbolic expression in later prehistory of the Levant: why are there so few? // Beyond art: Pleistocene image and symbol / eds. M. Conke, O. Soffer, D. Stratmann, N.G. Jablonski. - San Francisco: California Acad. of the Sci., 1997. - P. 161-187.

- Bégouën R., Fritz C., Tosello G., Clottes J., Pastoors A., Faist F. Le Sanctuaire secret des bisons: il y a 14 000 ans, dans la caverne du Tuc d'Audoubert. - P.: Somogy Éditions d'Art,2009. - 416 p.

- Breuil H. Quatre cents siècles d'art pariétal: Les cavernes ornées de l'âge du renne. - Montignac: Centre d'Études et de Documentation Préhistoriques, 1952. - 419 p.