Отечественная историография польского национализма конца XIX - начала ХХ в.: сетевой анализ

Автор: Дуров В.И.

Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 5 т.29, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. В данной статье представлены возможности применения сетевого анализа в историографии. Теоретической базой сетевого анализа является математическая теория сетей, которая позволяет создать благодаря наукометрическому анализу публикаций историков модель отечественного научного сообщества. Целью исследования является изучение становления и развития отечественной историографии польского вопроса в конце XIX - начале XX в., выявление научных школ, особенностей взаимодействия профессионального сообщества. Методы и материалы. Основой для исследования послужили работы, опубликованные в период с 1917 г. до ноября 2023 года. Историки были объединены в две группы: советский период (1917-1991) и современный период (1991-2023). Сетевой анализ выполнялся в программе UCINET 6.757. Матрица и таблица атрибутов формировалась в MS Excel. На их основе в программе NetDraw визуализировалась сеть. Связь между авторами устанавливалась по факту цитирования. Анализ. Новизна исследования заключается в том, что впервые в отечественной науке была применена методика сетевого анализа для изучения отечественной историографии польского национализма 1880-х гг. - 1918 года. Полученные результаты позволили рассмотреть структурные особенности сети историков-полонистов в нашей стране, динамику ее формирования. Исследование показало ряд факторов, влияющих на формирование подгруппы отечественных историков и положение авторов в самой сети.

Наукометрия, историография, сетевой анализ, национализм, история польши, ссср, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/149147527

IDR: 149147527 | УДК: 930(438).083 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.5.18

Текст научной статьи Отечественная историография польского национализма конца XIX - начала ХХ в.: сетевой анализ

DOI:

Цитирование. Дуров В. И. Отечественная историография польского национализма конца XIX – начала ХХ в.: сетевой анализ // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионо-ведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 5. – С. 211–223. – DOI: jvolsu4.2024.5.18

Введение. Последнее десятилетие все больше историков включают в свой исследовательский инструментарий метод сетевого анализа. Данные работы ведутся в рамках хорошо зарекомендовавшего себя в социально-гуманитарных науках междисциплинарного научного направления – исследование сетей. Отечественные историки обращаются к разным проблемам, опираясь на сетевой анализ: истории фракций Государственной думы, миграционных потоков, профессиональных объединений, вопросам применения социально-сетевого анализа в исследованиях, историографии и др. [1; 5].

Сетевой анализ служит важным инструментом в наукометрии (междисциплинарная область, ориентированная на изучение структуры и динамики научной информации, анализ научных публикаций). Описываемый метод имеет эвристический потенциал при анализе цитирований, позволяя выделить структуру научных коммуникаций и оценить результаты работы ученых. Сетевой анализ выявляет связи между учеными, работающими в одном направлении путем выделения как формальных, так и «виртуальных» исследовательских общностей по соавторству либо индексам цитирования. Благодаря технологии сетевого анализа можно проследить процесс формирования и динамику научных центров и школ, их центральные фигуры. Кроме того, наукомет- рия благодаря цифровым технологиям обеспечивает обработку стремительно растущего числа исследований. Так, появляются работы, которые исследуют взаимосвязь уровня цитирования с влиянием научных журналов (см., например: [3]). В отечественной науке следует особо выделить труды И.М. Гар-сковой и А.В. Сметанина по сетевому анализу историографии [2; 13].

В данной статье предпринята попытка моделирования отечественного научного сообщества по вопросам польского национально-освободительного движения 1880-х гг. – 1918 года. Хронологические рамки исследования предопределены тем, что именно в 1880-е гг. возникает новое поколение в польском национализме [11, с. 22–29], деятельность которого приводит при благоприятных внешних и внутренних факторах к воссозданию государства. Моделирование осуществляется посредством подсчета цитирований в работах, созданных отечественной историографией в 1917–2023 гг., и построения на полученных данных сети.

Развитие польского национализма в рассматриваемый период неразрывно связано с польским вопросом, оказывая взаимное влияние друг на друга. Польский национализм редко становился предметом самостоятельного исследования, потому авторами чаще затрагивались отдельные его аспекты. Заметим, что в настоящей работе будет рассмотрена динамика изучения польского вопроса в отечественной историографии. Под «польским вопросом» в настоящей работе понимается комплекс политических, административных, культурных, экономических, общественных вопросов в трех частях разделенной Польши в рассматриваемый период.

С учетом особенностей общественнополитического развития нашей страны, состояния исторической науки и методологических концепций в исследовании выделено два периода: советский (1917–1991 гг.) и современный (с 1991 г. по ноябрь 2023 г.).

Отечественная историография насчитывает большое количество работ, посвященных истории Польши. Это обусловлено рядом факторов: географическим соседством, долгой общей историей в рамках Российской империи, военными конфликтами между странами, близкими отношениями в течение почти полувекового социалистического строя в Польской Народной Республике. Поэтому закономерным стало появление историографических работ по различным аспектам: история рабочего и революционного движений в Польше, развитие польского вопроса в годы Первой мировой войны и др. (см., например: [14–15]). При этом в отечественной исторической науке отсутствует комплексное историографическое исследование о взглядах отечественных историков и публицистов на польское национальное движение в 1880-е гг. – 1918 году. Недавно появилась работа воронежского историка В.И. Дурова, но в ней анализируется состояние лишь современной историографии [4]. Более того, нам не известно ни одного исследования, которое бы строилось на основе моделирования отечественного исторического сообщества, работающего по данной проблематике, с применением сетевого анализа. Настоящая статья является первым подобный исследованием.

Материалы и методы. Как указывалось выше, для анализа привлекались работы о польском национализме и, шире, о польском вопросе. В настоящем исследовании национализм рассматривается в соответствии с определением американской исследовательницы К. Вердери как «политическое использование символа нации через дискурс и поли- тическую активность, а также эмоции, которые заставляют людей реагировать на использование этого символа» [8, с. 56]. Автор использует понятия «национализм», «патриотизм», «национально-освободительное движение» без их оценочной коннотации и как синонимичные. Хотя данный подход дискуссионен, он получает все большее число сторонников в современной науке [7, с. 140–146]. В советской историографии мы найдем единичные случаи обращения к анализу исключительно сюжетов о национализме. Не вызывает сомнения, что вклад в изучение той или иной проблемы вносят не только специальные работы по определенной теме, но и затрагивающие смежные области. Поэтому в настоящем исследовании использовались публикации, например, о польской социал-демократии [12] и рабочем движении [16] и другие, в которых уделялось внимание польскому вопросу.

Основным методом для проведения исследования стал сетевой анализ. Критерием для отбора публикаций являлось наличие понятий «польский», «Польша» (польских имен собственных) и их производных в названии либо самой работы, либо части ее структуры. Такой подход, как предполагается, сужает количество работ, позволяя сконцентрироваться исключительно на тех, которые придавали польскому вопросу особое внимание (подтверждается названием публикации или отражением этого в ее структуре). После этого следует качественный анализ на предмет наличия или отсутствия сюжетов по интересующей нас проблематике. Естественно, что важным источником пополнения числа изучаемых работ являлись библиографические списки. В отношении основной части советских работ была проделана большая трудоемкая ручная работа по индексации, которая осложнялась частым отсутствием библиографии, когда приходилось просматривать ссылки, примечания и т. д., иногда научный аппарат мог вообще отсутствовать. Исследование не претендует на исчерпывающий характер, что связано с ограничениями в доступе автора к некоторым публикациям, а кроме того, пониманием, что часть работ может содержаться в сборниках материалов конференций, которые не внесены в электронные каталоги и не были упомянуты в анализируемых исследованиях, что затрудняет их поиск, либо же некоторые публикации отсутствовали в фондах посещаемых библиотек. Однако, как нам представляется, собранная и проанализированная историография отражает общие тенденции и возможные погрешности не могут являться значимыми.

Исследование строится на 369 публикациях, написанных 190 авторами (55 работали в советский период и 140 – в современный (пять авторов работали в оба периода).

Источником служил широкий спектр публикаций: монографии, тематические сборники, статьи периодических изданий 1, материалы конференций, диссертационные исследования, научно-популярные издания, учебные пособия.

В качестве объекта сетевого анализа было взято цитирование работ. Для сетевого анализа была построена одномодальная матрица в таблице MS Excel. Ее строки и столбцы аналогичны по содержанию. В строках указывались цитирующие авторы (узлы сети), а в столбцах – цитируемые. В исследовании подсчет осуществлялся по факту цитирования (либо по тексту, либо в библиографическом списке) в отдельно взятой публикации. Вторая и далее ссылки на одно и тоже издание не учитывались. Затем данные вносились в ячейку или прибавлялись к уже имеющимся. При соавторстве цитирование засчитывалось всем авторам. Учитывалось и самоцитирова-ние. Наличие цитирования давало связь (ребро сети) между авторами. Таким образом, модель сети стала взвешенной (количественное выражение, отражающие силу связи) и ориентированной (связь направленна на источник цитирования).

В MS Excel, кроме того, была составлена таблица атрибутов (с характеристиками акторов), содержащая сведения о поле, месте работы и жительства акторов, о периоде, в котором они опубликовали свою первую работу по анализируемой тематике. Атрибуты использовались как для проверки гипотез, так и для визуализации сети.

В исследовании расчеты строились на основе программы UCINET 6.757, а визуализация в виде графов (сети) посредством программы NetDraw 2.179. Данный программный пакет создан в Гарвардском университете для анализа социальных сетей и имеет в сравнении с другими аналогичными инструментами широкий набор метрик, необходимых исследователю.

Для целей визуального анализа динамики формирования сети в программе NetDraw удалялись акторы (узлы) по году первой публикации для анализируемого десятилетия. Такая процедура проделывалась с сетями для 1917–1991 гг., 1991–2023 гг. и 1917–2023 годов. Признаем, что конфигурации сети могли измениться из-за учета цитирования поздних работ, однако мы поступаемся этим фактом с целью увидеть динамику структуры сети.

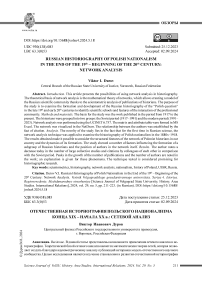

Анализ. Модель сети строилась путем интеграции данных матрицы и таблицы атрибутов с последующей визуализацией программой NetDraw. При цитировании (как исходящего от автора, так и направленного на него) образовывались связи (ребра сети), из всей совокупности ссылок была создана сеть (см. рис. 1). Форма узлов указывает на период, в котором была опубликована первая работа автора по польской проблематике. Так, квадрат означает советский период, а круг – современный. Размер узлов обозначает степень indegree автора в общей сети (суммарное число внешних ссылок на автора – согласно расчетам UCINET).

Размер сети (число акторов) составил 190 узлов. При этом была образована сеть из двух компонентов (содержащие два и более узлов) размером 160 и 2. В сети оказалось 85,3 % от общего числа акторов. Малый компонент включал в себя исследователей Л.С. Лыкошину и М.Д. Трезубова, чьи работы посвящены Р. Дмовскому и влиянию его наследия на современную польскую политику, которые не цитировали других исследователей. Оставшиеся вне сети авторы не имели ни входящих, ни исходящих связей. Сеть имеет 883 связи (ребра). Анализ метрик сплоченности общей сети за период 1917–2023 гг. позволяет сделать вывод о существенной разреженности сети, так как ее плотность (соотношение имеющихся связей в сети к максимально возможному) составила 0,025 (2,5 %). В то же время связность сети достигла почти 23 %, а взаимность – около 12 % 2. При этом средняя степень равна 4,647, то есть на каждого автора приходится около 4,6 связей.

Для сравнения, лидером по степени indegree (зависит от числа внешних ссылок) является А.Я. Манусевич с показателем 131.

Следует отметить, что авторы достаточно редко ссылаются на работы друг друга. На это указывает метрика взаимности. Она говорит нам, что доля двунаправленных (взаимных) связей в отношении ко всем связям составляет менее 12 %. Отметим, что в советский период уровень взаимности был выше – почти 28 %.

В современный период плотность упала в 3,4 раза. Так, для сети 1917–1991 гг. аналогичный показатель был 0,085 при размере сети 55 актора со 244 связями. Сама же сеть была образована 43 авторами (78,2 % от общего числа). Отметим при этом тот факт, что средняя степень узла была меньше и равнялась 4,519, но это не помешало ей стать более сплоченной. Отчасти это может быть объяснено тем, что большая часть авторов являлась сотрудниками института славяноведения

АН СССР 3, которые создавали творческие коллективы с сотрудниками других институций, плодом чего стали монографии либо коллективные труды.

Анализ структуры сети позволяет выделить ядро, то есть доминирующую группу ученых с центральным положением для всех узлов сети. Алгоритмы программы относят к ядру исследователей Р.А. Ермолаеву, А.Я. Ма-нусевича, А.М. Орехова, С.М. Стецкевича, С.М. Фалькович и И.С. Яжборовскую. Из них в российский период продолжали работу А.Я. Ма-нусевич, И.С. Яжборовская и С.М. Фалькович. Авторы ядра имеют не центральное расположение в сети. Они немного смещены от центра влево, где четко читается плотное скопление акторов – это компактно расположенная значительная часть историков советского периода.

Заметим, что в пятерке лидеров по индексу центральности есть современный исследователь. Это Г.Ф. Матвеев, работы которого

Рис. 1. Сеть авторов публикаций 1917–2023 годов

Примечание. Цвет определяет географию: красный – Москва, синий – Ленинград (Санкт-Петербург), бирюзовый – Калининград, зеленый – Воронеж, желтый – Пермь, оранжевый – Ростов-на-Дону; серый – другие или не установлено; исключены изолированные вершины; размер вершин соответствует центральности по степени.

Fig. 1. Network of authors of publications 1917–2023

Note. Color defines geography: red – Moscow, blue – Leningrad (St. Petersburg), turquoise – Kaliningrad, green – Voronezh, yellow – Perm, orange – Rostov-on-Don; gray – other or not established; isolated vertices are excluded; the size of the vertices corresponds to degree centrality.

по интересующей нас проблематике выходили после 1991 г., поэтому его творчество рассматривается в рамках 1991–2023 гг. (индекс центральности по степени равен 64, по посредничеству 4 – 983,842). Однако анализ цент- ральности по посредничеству показывает, что роль эффективных посредников в сети начинают играть российские авторы. Наибольший коэффициент у А.Ю. Бахтуриной (индекс по посредничеству равен 2589,888, центральность по степени – 54). Замыкают пятерку, уступив И.С. Яжборовской и А.Я. Манусевичу (betweenness = 1916,021 и 1305,199 соответственно), Г.Ф. Матвеев и Л.Е. Горизонтов (индекс центральности по степени равен 40, по посредничеству – 666,83).

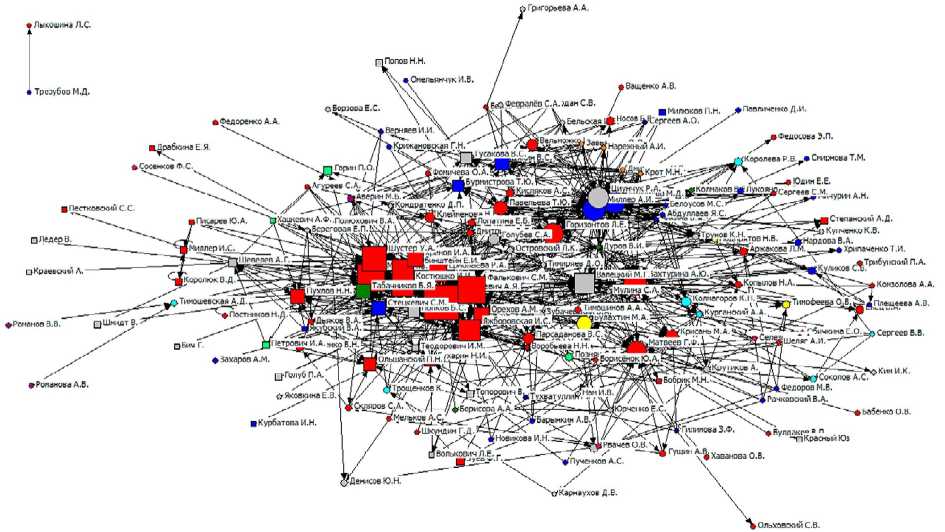

Анализ k-core позволяет выделить подгруппы, в которых каждый автор имеет k-связи с другими [17, р. 266–267]. Этот параметр позволяет увидеть наиболее важные узлы с максимальным количеством связей. После расчета метрики были отброшены акторы, которые имели меньше связь, чем с 4 другими авторами. Хотя структура сети продолжа- ет оставаться сложной, заметно доминирование советской подгруппы в сети. К уже названному ядру можно добавить М.В. Миско, И.И. Костюшко, Е.И. Рубинштейн, У.Е. Шустер и др. (рис. 2). По нашему мнению, на та- кое положение повлияли их коллективные работы, а индивидуальные труды лишь подправляли общую картину (см.: [6; 9–10]). В левой части сети, где историческое пространство стало более разреженным, заметны несколько современных авторов с высокой степенью indegree (Г.Ф. Матвеев, А.И. Миллер, А.Ю. Бах-турина, Р.А. Циунчук). Такая конфигурация сети свидетельствует, что современная российская историография еще преемственна к советским работам, однако она становится более дисперсной, что позволяет говорить о потенциале для зарождения новых школ, появлении новых авторитетов.

Лидерами по количеству авторов в сети ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург (Ленинград): 80 и 31 человек соответственно. Во втором периоде появились другие центры компактного проживания историков: Калинин-

Рис. 2. Сеть с учетом k-core, равном и больше 4

Примечание. Цвет объединяет авторов по степени k-core. Зеленый – актор имеет связи с 11 другими узлами; черный – имеет связи с 10 узлами и т. д.

Fig. 2. Network taking into account k-core equal to or greater than 4

Note. Color combines authors by k-core degree. Green – the actor has connections with 11 other nodes; black – has connections with 10 nodes, etc.

град, Воронеж, Пермь, Ростов-на-Дону. Интерес исследователей Калининграда объясняется, конечно, соседством с Польшей, большими возможностями работы в архивах и библиотеках соседней страны. В Балтийском федеральном университете прошло несколько защит кандидатских диссертаций по изучаемой проблематике. Однако сетевой анализ не выявил отдельной подгруппы в структуре сети. Видимо, пока там не появился авторитетный исследователь, который бы основал научную школу с привязкой к отдельной проблематике, в русле которой работали бы ее представители.

Думается, для советского периода определяющим являлся географический фактор, когда «столичная прописка» делала доступными спецхраны, архивы, зарубежные командировки. На современном этапе с ростом академической мобильности, цифровизацией и доступностью литературы, источников, большим числом научных форумов и конференций,

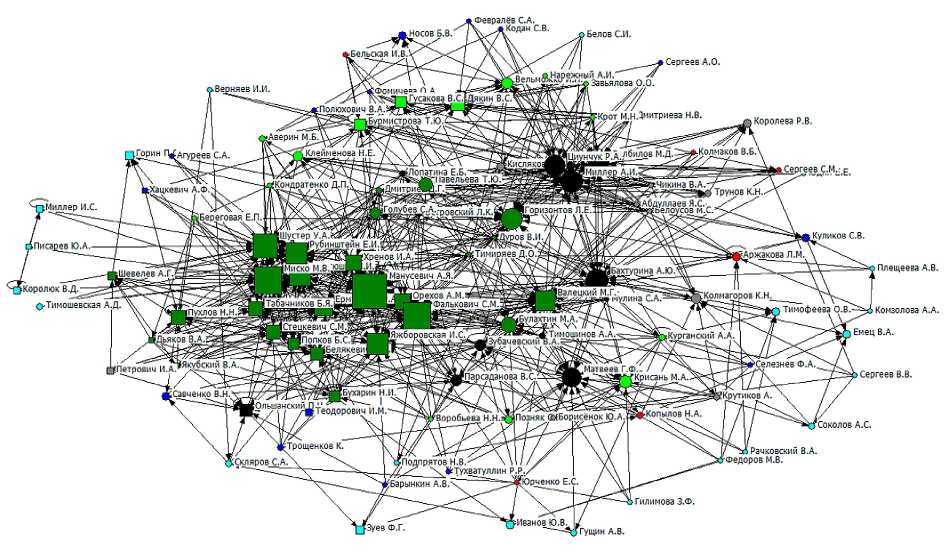

Рис. 3. Динамика формирования сети авторов 1950–2010-х гг. с шагом в 20 лет (исключены изолированные узлы)

Fig. 3. The dynamics of the formation of a network of authors in the 1950s–2010s in increments of 20 years (isolated nodes excluded)

грантовыми и стипендиальными программами на первый план выходят профессионально-карьерные факторы. Именно поэтому мы можем наблюдать расширение как числа исследователей анализируемой научной области, так и городов с их компактным проживанием.

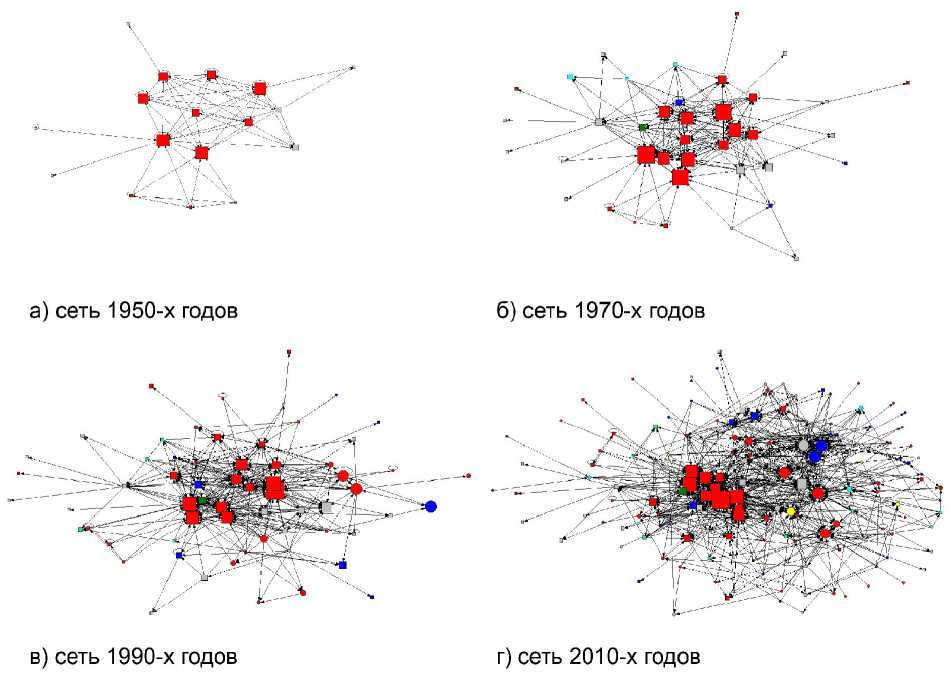

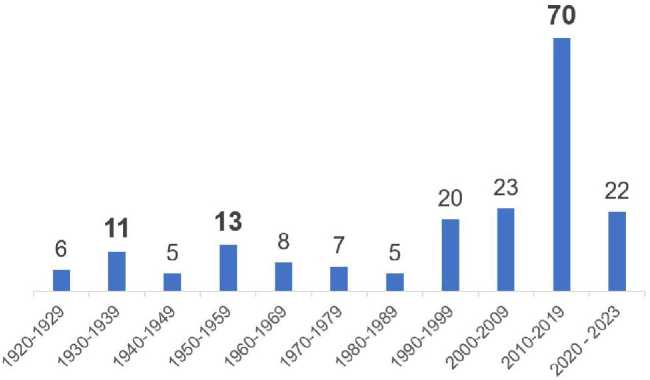

Если обратиться к динамике сети (рис. 3), то можно заметить поступательный рост ее размера и усложнение структуры. Так, до 1940-х гг. размер сети не превышал 5 авторов, то в 1950-е гг. видим уже 17, затем 63 в 1990-е гг. и резкое увеличение в 2010-х гг. до 147. На рисунке 4 представлено количество новых авторов по десятилетием, где четко читается рост в 1930-е гг., 1950-е гг. с сохранением уровня до 1980-х гг. и с 1990-х наблюдается поступательный рост с всплеском в 2010-е гг., на которые выпала череда юбилеев. Именно в 1930-е гг. в университетах появляются первые кафедры истории славян (также повлияли известные события 1939 г.), в 1946 г.

начинает работать институт славяноведения АН СССР и издавать свои «Ученые записки». В последующие годы продолжается институциональное развитие направления: появляются новые центры по изучению истории славян, выходит журнал «Советское славяноведение». Рост публикаций на современном этапе связан с академической мобильностью ученых, доступностью к архивным фондам. Анализ проблематики публикаций показывает, что в 1940-е гг. наравне с историей рабочего движения заметно прибавляется публикаций о становлении польской государственности. В 1950-е гг. абсолютными лидерами стали темы об образовании государства и общие работы по истории Польши. Естественно, следует учитывать, что во многом тематика советских исследований определялась марксистской парадигмой и политической конъюнктурой. Таким образом, создание Польской Народной Республики в 1944 г. способствовало повышению актуальности польской тематики, необходимо было пересмотреть прежние оценки и подходы к взаимоотношениям между странами, указать на совместную революционную борьбу русского и польского народов в Российской империи, их единение перед германской опасностью в разные исторические периоды, роль Октябрьской революции в восстановлении независимости Польши. Эта тенденция продолжится вплоть до конца 1980-х годов. Большая часть исследований касалась истории рабочего и революционного движений с немного меньшим вниманием к проблемам восстановления государственности и внутриполитическим сюжетам.

С началом современной российской истории тематика исследований заметно меняется. С 1990-х гг. на первое место выходят исследования о месте польского вопроса во внутренней политике Российской империи; затем идут работы по истории польского национализма и влияния Первой мировой войны. Казалось бы, трудное для российско-польских отношений время, наступившее в начале XXI в. (авиакатастрофа с гибелью президента Польши Л. Качинского под Смоленском в апреле 2010 г., кризис 2014 г. и др.), должно было сказаться на историографии Польши. Однако мы видим обратную тенденцию. В 2010-е гг., десятилетие юбилеев, лидерами ожидаемо становятся темы по внутриполитической проблематике и истории Первой мировой войны, о роли польского фактора во внешней политике как России, так и других стран и, наконец, истории национального движения. Заметим, что на десятилетие юбилеев приходится 70 новых авторов (!) – половина от общего числа на современном этапе (140 акторов). Таким образом, описанные выше тенденции объясняют рост сети в 1950-е гг. и ее стремительное расширение в 2010-е гг. политическими соображениями в первом случае, и юбилейными датами в другом.

Модель сети российской историографии (1991–2023 гг.) включала три компонента. Третий компонент составили А.Д. Тимошевская,

Рис. 4. Прирост количества новых авторов по десятилетиям

Fig. 4. Growth in the number of new authors by decade

А.В. Романова и В.В. Романов, которые исследовали польский вопрос и деятельность политической полиции (компонент связывается с общей сетью 1917–2023 гг. цитированием советских работ). В большом компоненте нет явных подгрупп. Следовательно, мы не можем говорить о сформированности научных школ или исследовательских групп, которые бы планомерно работали по конкретной проблематике. Несомненно, самым важным критерием является низкая цитируемость отечественных исследователей. В целом у первой пятерки лидеров по центральности indegree (входящих связей) наблюдается небольшой показатель outdegree (исходящие связи), в то время как советские историки активнее цитировали других авторов. Думается, у современных историков это может свидетельствовать как о смене центральных исследовательских тем, так и методологических парадигм. Активно публикующиеся авторы предпочитают ссылаться на зарубежных авторов (как правило, польских ученых) или архивные материалы. В структуре статей редко содержатся историографические обзоры, что отчасти может быть объяснено небольшим объемом статей, в котором исследователи стремились изложить основные положения своей работы. В диссертациях, структура которых строго формализована, историография вопроса раскрыта лучше. Думается, конфигурация сети современных историков демонстрирует все же процесс зарождения новых школ, складывания научных авторитетов. Например, центрами притяжения могут считаться Г.Ф. Матвеев, А.Ю. Бахтурина, А.И. Миллер, Л.Е. Горизонтов. Каждый формирует вокруг себя исследователей определенного направления: политической истории Польши и России, дипломатической истории, конструктивизма и империологии, имагологии соответственно.

Итак, мы можем видеть частое пренебрежение в статьях историографическим экскурсом, даже самым малым. На наш взгляд, снижение цитирования кроется в изменении формата публикации с больших работ в советский период к статьям в журналах и материалах конференций в наше время. Отчасти на то есть объективные причины. Ограниченность объема публикации не позволяет авторам отводить место для историографическо- го анализа. Хотя наблюдаемая тенденция прослеживается и в больших статьях. Не менее важным фактором роста числа публикаций, на наш взгляд, являются требования по публикационной активности и рост числа электронных изданий (что существенно дешевле). В связи с этим нужно понимать о некоторых ограничениях в интерпретации результатов сетевого анализа, который показывает существующие связи, но не качество работ. И, конечно, более ранние работы не будут иметь ссылок, например на современные, что ведет к низкой плотности их исходящих связей. Модель сети показывает лишь включение автора в общее историографическое поле [13, с. 2].

Следующим отличием между советским и современным периодами в структуре авторов является гендерная пропорция. Если в первом периоде женщины составляли 16,1 % акторов, то во втором их число достигло 33,8 %.

В исследовании представлялось интересным определить, занимали ли сотрудники ИСл АН СССР более центральное место в сети, есть ли зависимость между работой там и цитированием друг друга как для общей сети 1917–2023 г., так и по обоим периодам. Статистически значимые результаты 5 были получены благодаря расчетам монадической и диадической гипотез в программе UCINET. Монадические гипотезы ориентированы на выявление связей между двумя параметрами вершин сети, а диадические устанавливают закономерности в связях между парами узлов (то есть в диадах). Диадическая гипотеза использует две матрицы, сравнивая их и определяя корреляции между узлами. На основании таблицы атрибутов производились построения новых матриц по задаваемым категориям (например, аффилированность с ИСл АН СССР).

Гипотеза о том, что работа в ИСл АН СССР (ИСл РАН) обеспечивала высокий индекс центральности по степени подтвердилась для всех сетей (1917–1991; 1991–2023 и 1917– 2023). Статистическая значимость составила p-value = 0,005; 0,011 и 0,002 соответственно. Таким образом, не менее чем в 99 % случаев гипотеза верна. Это высокий показатель.

Однако результаты расчетов опровергли гипотезу о корреляции между цитируемос- тью научными сотрудниками ИСл АН СССР (корреляция = – 0,100; p-value = 0,084). Мы можем сделать вывод, что в ИСл АН СССР отсутствовала ярко выраженная корпоративность. Институт славяноведения привлекал к исследовательским проектам работников других институций (например, С.М. Стецкевича, Б.Я. Табачникова и др.). После проверки гипотез для современного периода мы не наблюдаем связи цитируемости между сотрудниками ИСл РАН (корреляция = 0,035; p-value = = 0,382). Данные можно интерпретировать тем, что на современном этапе центр научных исследований по польской проблематике сосредоточен в университетах, что подтверждается лидерами по центральности в сети, представляющими профессорско-преподавательский состав.

Для общей сети 1917–2023 гг. гипотезы о зависимости работы в ИСл РАН и цитируемостью сотрудниками института друг друга подтвердилась (корреляция = – 0,037; p-value = 0,010). Видимо, здесь наблюдается стремление к сохранению академических традиций и сложившихся научных школ. Безусловно, это объясняется целенаправленной и систематической работой научных сотрудников над польской проблематикой, фундаментальными работами в годы СССР и большим числом проводимых конференций в наше время.

Казалось бы, еще одним фактором, влияющим на индекс центральности, должна быть работа в вузах Москвы. Однако проверка гипотезы для советского периода и в целом для отечественной историографии ее не подтверждает (p-value = 0,112 и 0,934 соответственно), в то время как для современной историографии это значимый фактор (p-value = 0,008). В СССР активная исследовательская деятельность проводилась в ИСл Ан СССР, а также в Киеве, Минске, во Львове, которые имели свои архивы, близость к Польской Народной Республике. Поэтому конкуренция Москве была достойной. В то же время сегодня доступность к источникам достигается за счет подписных ресурсов, рассекречиванием части архивных документов, большим числом московских учреждений, в которых трудятся исследователи по изучаемой проблематике. Часть из них имеет высокие показатели по центральности. В общей сети 1917–

2023 гг. с учетом работ советских историков, занимающих заметное место в структуре, картина меняется.

Результаты. Итак, некоторые особенности модели сети могут быть объяснены следующими соображениями.

На протяжении всего периода центром исследования Польши оставался Институт славяноведения. Как правило, его научные сотрудники знали польский язык, имели доступ к московским и ленинградским архивам и библиотекам, бывали в командировках в ПНР. Работа в ИСл РАН, как показало исследование, дает высокие шансы на известность среди коллег. Принадлежность к одной институции облегчала работу над крупными проектами (коллективными трудами, монографиями) в соавторстве группой ученых, что способствовало также большей цитируемости таких работ.

Следует отметить широкий спектр тематик, в которых затрагивается польский вопрос. На современном этапе методологическое разнообразие способствует его дальнейшему расширению.

Российская историография отличается большей мобильностью ученых, благодаря сети Интернет область польских исследований стала доступна региональным центрам, что нашло отражение в появлении городов, где работают несколько ученых в данном направлении (Калининград, Воронеж, Пермь, Ростов-на-Дону). Изменился состав исследователей, когда большинство является сотрудниками высших учебных заведений.

Снижение российско-польских контактов не сказалось серьезно на интересе к истории Польши. Думается, в эпоху цифровизации с обилием электронных библиотек и оцифровкой архивных документов уменьшение прямых контактов не настолько сильно бьет по исследователю. Столетние юбилеи по истории Первой мировой войны и воссоздания польского государства обратили внимание исследователей на польскую проблематику. Они дали всплеск числу публикаций и появлению новых авторов. При этом доминирование исследований по внутренней и внешней политике Российской империи облегчало работу исследователей, незнакомых с польским языком. Вероятно, данный факт важен в объяснении стремительно роста количества исследований.

Модель сети научного сообщества показывает, что сеть была разреженной. Четко выделяется подгруппа исследователей советского периода с несколькими российскими историками. Выделение других подгрупп затруднено. Однако анализ метрик центральности позволяет говорить о потенциале появления научных школ. Новые российские авторитеты уже сформировались. Это Г.Ф. Матвеев, А.И. Миллер, А.Ю. Бахтурина и некоторые другие.

Следует отметить, что в современных работах элемент историографического экскурса в структуре исследования часто опускается, что находит отражение в метриках центральности по степени outdegree и по взаимности. Современные исследователи неохотно ссылаются на работы своих коллег-соотечественников.

Список литературы Отечественная историография польского национализма конца XIX - начала ХХ в.: сетевой анализ

- Бородкин Л. И. Сетевой анализ в исторических исследованиях: микро-макроподходы // Историческая информатика. 2017. № 1. С. 110-124. DOI: http://doi.Org/10.7256/.2017.1.22842

- Гарскова И. М. Историческая информатика: эволюция междисциплинарного направления. СПб.: Алетейя, 2018. 408 с.

- Горелкин В. А. Российские журналы категории «History» в Scopus: основные показатели и оценка влияния на международном уровне // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28, № 3. С. 239-279. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.3.21

- Дуров В. И. Польский вопрос в 1880-е -1918 г. в современной российской историографии // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2023. Т. 10, № 3 (39). С. 59-66. DOI: http://doi.org/10.24147/2312-1300.2023.10(3).59-66

- Ермошин А. Д. Сетевой анализ просопог-рафической базы данных об архитекторах Московского метрополитена 1935-1991 гг. // Историческая информатика. 2017. № 4. С. 130-142. DOI: http:// doi.org/10.7256/2585-7797.2017.4.24814

- История Польши. В 3 т. Т. 2 / под ред. И. С. Миллера, И. А. Хренова. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 711 с.

- Кром М. Патриотизм, или Дым отечества. СПб.: Европ. ун-т, 2020. 160 с.

- Миллер А. И. Национализм как теоретическая проблема (Ориентация в новой исследовательской парадигме) // Полис. Политические исследования. 1995. № 6. С. 55-60.

- Общественное движение на польских землях. Основные идейные течения и политические партии в 1864-1914 гг. / отв. ред. А.М. Орехов. М.: Наука, 1988. 334 с.

- Очерки революционных связей народов России и Польши, 1815-1917 / отв. ред. И. С. Миллер. М.: Наука, 1976. 604 с.

- Польша в ХХ веке. Очерки политической истории / отв. ред. А. Ф. Носков. М.: Индрик, 2012. 952 с.

- Пухлов Н. Н. Из истории польской социал-демократической партии (1893-1904 гг.). М.: Наука, 1968. 256 с.

- Сметанин А. В. Историография дореволюционных Государственных Дум: опыт сетевого моделирования // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008». Секция «История» / отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев. М.: МАКС Пресс, 2008. С. 1-2. URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2008/ Smetanin.pdf

- Тимошинов А. А. Королевство Польское в годы Первой мировой войны в российской историографии // Славянский альманах: 2013. М.: Индрик, 2014. С. 221-231.

- Трощенков К. Польский вопрос в годы Первой мировой войны в отечественной историографии. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ History/Article/Tro_PolVopr.php

- Фалькович С. М. Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907-1912). М.: Наука, 1975. 378 с.

- Borgatti S.P., Everett M.G., Johnson J.C. Analyzing Social Networks. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, 2018. 320 р.