Откатные строительные пушки от прошлого до настоящего

Автор: Остапенко Е.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика. Математическое моделирование

Статья в выпуске: 2 (29), 2015 года.

Бесплатный доступ

Кратко рассказана история создания математической теории и эксплуатация артиллерийских орудий, предназначенных для застреливания строительных элементов в грунт. Приведена историческая справка, охватывающая временной период от 30-х гг. до середины 90-х гг. XX в. Показаны созданные в России установка для застреливания анкеров УВА-2, успешно эксплуатировавшаяся в Тюмени при креплении трубопроводов от всплытия на болотах, и многофункциональная установка для застреливания анкеров и свай УЗАС-2 (фотографии УЗАС-2 при вертикальном застреливании свай и горизонтальном проколе возвышенностей см. на рис. 1 и 2). В статье опписан способ импульсного вдавливания свай в грунт, предложенный в середине 90-х гг., приведены численные характеристики эффективности и производительности УЗАС-2, полученные в результате промышленной эксплуатации установки при обустройстве нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири и промышленном строительстве на Урале. Описаны особенности конструкции одноствольных орудий, которые можно применять при проведении строительных работ на воде, а также обосновывается использование способа импульсного вдавливания длинных строительных элементов в донный грунт из пушек, расположенных на водной поверхности. Приведены основные результаты современных исследований, начинающиеся с 2000 г. В частности, приведена принципиальная схема конструкции многоствольных строительных артиллерийских орудий. Численные эксперименты, проведенные на основе математических моделей многоствольных строительных пушек, позволяют предполагать, что многоствольные пушки при решении задач строительства будут также эффективны, как и одноствольные, так, например, численными экспериментами показана возможность застреливания свай в грунты средней плотности из многоствольных пушек на глубину свыше 30 м.

Пушка, строительство, свая, фундамент, нефтяное месторождение, ствол, конструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/14729977

IDR: 14729977 | УДК: 531.57

Текст научной статьи Откатные строительные пушки от прошлого до настоящего

В настоящее время в Пермском государственном национальном исследовательском университете проводятся активные исследования, связанные с созданием теории нового класса строительной техники – строительных пушек. Следует отметить, что эти исследования не имеют аналогов в современной технической науке. Настоящая статья посвящена краткому обзору российских достижений в создании и эксплуатации строительных пушек, в том числе в промышленности.

Краткая историческая справка

Впервые исследования по использованию энергии пороха для застреливания свай в грунт начали проводиться в Советском Союзе в г.Одесса в конце 30-х гг. прошлого века. Исследования носили экспериментальный характер и не предполагали создания математической теории, описывающей внутреннюю и конечную баллистики застреливаемых строительных элементов. Однако по неизвестным для авторов настоящей статьи причинам работы в Одессе были прекращены в 1939 г.

В 1956 г. в Соединенных Штатах Америки была разработана артиллерийская систе- ма, предназначенная для застреливания анкеров в донный грунт водоемов. Анкеры предназначались для крепления буев, используемых для определения фарватера рек и озер [1]. Для производства выстрела пушка опускалась на дно водоема, ствол пушки поднимался над поверхностью донного грунта так, чтобы анкер после выстрела полностью выходил из канала ствола, а затем погружался в грунт.

В 70-х гг. прошлого века в Советском Союзе была разработана строительная артиллерийская система на основе гарпуннокитобойной пушки большой мощности ГКП-БМ. Эта система носила индекс УВА-2 (установка для выстреливания анкеров) и была предназначена для застреливания анкеров в грунт при креплении нефтетрубопроводов и газотрубопроводов на болотах Западной Сибири для предотвращения всплытия трубопроводов во время эксплуатации [2]. Установка позволяла погружать в грунт короткие анкеры диаметром 0,2 м и массой до 40 кг на глубину до 2 м.

В результате экспериментов, проведенных В.А. Гагиным, была получена формула, связывающая дульную скорость анкера и величину проникания анкера в грунт. Эта формула имеет вид

H = 0.14 qv 00. K , fF 0 a 0.1

где K = 1 для цилиндрических анкеров, H -глубина проникания (см), F – площадь лобового сопротивления (см 2 ), a - угол раствора штока анкера (градус), f – коэффициент суммарного сопротивления грунта прониканию, определяемы по таблице, приведенной в работе [3], –- масса анкера (кг), v 0 – скорость вхождения анкера в грунт (м/с).

Однако при создании установки УВА-2 инженер В.А. Гагин и его коллеги не применяли в расчетах баллистических теорий. Также ими не была создана универсальная теория, позволяющей рассчитывать и конструировать строительные пушки на базе любых боевых орудий.

Впервые создавать строительные орудия на научной основе начали профессора Пермского политехнического института В.В. Романова и М.Ю. Цирульников. Первые результаты научных исследований по общей теории строительных пушек с описанием результатов эксплуатации пушек в нефтепромы- словом строительстве были опубликованы группой М.Ю. Цирульникова уже после его смерти в монографии [4]. В этой монографии В.Н. Григорьевым впервые описан способ определения несущей способности строительных элементов, застреленных в грунт средней плотности. В.Н. Григорьев экспериментами показал возможности практического использования боевых пушек для застреливания в грунт не только анкеров, но и свай, в том числе железобетонных, на глубину до четырех метров. Он также показал, что несущая способность застреленных свай позволяет возводить легкие свайные фундаменты.

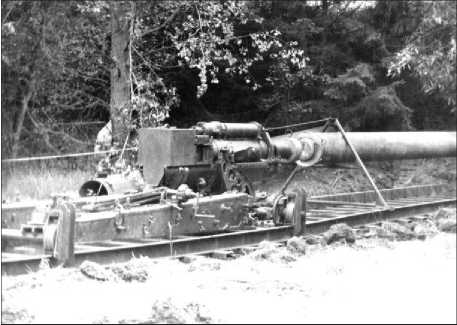

На основе исследований группы М.Ю. Цирульникова была создана установка для застреливания анкеров и свай, носящая индекс УЗАС-2 [5]. Отличительными особенностями установки являлось то, что в качестве погружающего устройства была использована снятая с вооружения в Советской Армии устаревшая крупнокалиберная пушка М-47, а для транспортной платформы использовался устаревший трелевочный трактор ТТ-16 (см. рис.1). Таким образом, М.Ю. Цирульников показал возможность дешевого, нового и эффективного применения устаревшей боевой артиллерийской и устаревшей гражданской техники при решении задач строительства.

Установка УЗАС-2 погружала сваи следующим образом: свая вставлялась в ствол, прикреплялась к стволу, вместе со стволом поднималась вверх и производился выстрел таким образом, что свая сначала выходила из канала ствола, а затем проникала в грунт [4]. Этот способ погружения свай назван свободным застреливанием. Недостатком такого способа погружения свай в грунт является то, что способ исключает возможность застрели-вания длинных свай, так как для свободного застреливания необходимо артсистему и прикрепленную к ней сваю поднимать на значительную высоту над поверхностью грунта.

Устранить необходимость подъема на большую высоту пушки и сваи позволяет использование способа застреливания, при котором свая перед выстрелом упирается в грунт, а во время выстрела движется в канале ствола и грунте одновременно. Такой способ погружения в грунт назван импульсным вдавливанием [6].

На рис. 1 приведено изображение УЗАС–2 перед импульсным вдавливанием сваи в грунт.

Рис. 1. Установка УЗАС-2 перед импульсным вдавливанием свай в грунт

На основе численных экспериментов, выполненных согласно математическим моделям, описанным в работах [6–8], было показано, что с увеличением массы откатных частей пушки при неизменной массе заряда увеличивается проникание строительного элемента в грунт. Поэтому масса откатных частей УЗАС–2 была искусственно увеличена за счет прикрепления к откатным частям пушки дополнительного груза.

Установка УЗАС–2 была выполнена в многофункциональном варианте. УЗАС–2 была способна застреливать строительные элементы в грунт не только вертикально, но и под любым углом к поверхности грунта, в частности горизонтально. Горизонтальное за-стреливание строительных элементов применялось при прокалывании насыпей и возвышенностей (см. рис. 2).

Рис. 2. Установка УЗАС–2 при горизонтальном проколе возвышенностей

Промышленное использование УЗАС–2 в Нефтеюганске показало возможность гори- зонтального прокола возвышенностей шириной 30 м трубами диаметром 0,63 м. При этом на работу требовалось не более 8 часов.

Эксплуатация установок серии УЗАС–2 на строительных объектах Западной Сибири показала их большую эффективность, так, например, производительность труда увеличивалась в 5–6 раз, а себестоимость работ уменьшалась в 3–4 раза (по сравнению с обычными методами возведения легких свайных фундаментов с помощью дизель-молотов).

Результаты современных исследований

Начиная со второй половины 1990-х гг. исследования по разработке новых конструкций строительных пушек и математических моделей, описывающих их динамику, перенеслись из Пермского политехнического университета в Пермский государственный университет.

К одному из направлений современных исследований относится разработка строительных пушек, применяемых для застрели-вания свай в донный грунт водоемов. Как было написано выше, для увеличения проникания в грунт застреливаемых свай необходимо увеличение массы откатных частей пушки.

Для того чтобы пушка была легкой и в то же время обладала откатными частями большой массы во время выстрела, в работе [6] предлагается следующая принципиальная схема артиллерийского орудия.

Орудие представляет собой двойной цилиндр с открытым верхним срезом между внутренним и внешним цилиндром. Внутренний цилиндр является стволом, верхний срез которого непроницаем. Для заглубления используется способ импульсного вдавливания строительных элементов в грунт. Перед выстрелом ствол упирается в строительный элемент. Затем в полую часть заливается большая масса воды. Вследствие того, что ствол опирается на строительный элемент, стоящий на грунте, пушка практически не проседает и не давит на машину, на которую она установлена. Во время выстрела установка действует по принципу откатного артиллерийского орудия. При достижении определенной величины отката, легкий двойной цилиндр тормозится, в результате чего вода, находящаяся в нем, по инерции вылетает вверх, уменьшая тем самым энергию отката пушки, которую необходимо погасить. Описанная пушка названа орудием с полым цилиндром. Воду в это орудие можно заливать при помощи насоса или используя "принцип ведра", по которому полые откатные части опускаются в водоем, "самотеком" наполняются, после чего производится выстрел.

Численный эксперимент показывает, что при помощи орудия с полым цилиндром можно погрузить сваю, например с диаметром миделевого сечения 0,4 м, в глинистый грунт с консистенцией 0,3, для тех же исходных данных, что и УЗАС-2, но массе откатных частей с водой 10000 кг, при помощи одного импульсного вдавливания на глубину до трех метров. Достоинством данного орудия является не только большая энергетическая мощность, но и его малый "сухой" вес. Внешний цилиндр можно изготовить сборный или съемный, что обеспечивает легкость транспортировки. Недостатком орудия является его большой объем (это оказывается следствием относительно малой плотности воды).

В работе [9] рассмотрены возможности застреливания свай в донный грунт с поверхности водоемов. На основе математических моделей показана невозможность достижения большого проникания в грунт при свободном застреливании уже при толщине слоя воды, равном 3 м. Это связано с тем, что сила сопротивления воды движению застреливаемой сваи уменьшает скорость вхождения сваи в донный грунт в три раза. Поэтому единственно возможным способом погружения свай в донный грунт с поверхности водоемов является импульсное вдавливание, которое обеспечивает, например, при использовании установки УЗАС–2 проникание трубчатой стальной сваи диаметром 0,168 м в донный глинистый грунт на глубину 4 м.

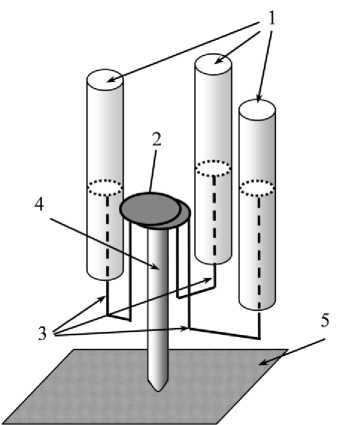

Расчеты, приведенные в работе [6], показывают, что многоимпульсное вдавливание из одноствольной строительной арситстемы типа УЗАС–2 не позволяет застреливать сваи в грунты средней плотности на глубину более 6 м. Поэтому рассмотрим многоствольную артиллерийскую установку [10], принципиальная схема которой изображена на рис. 3.

Работает установка следующим образом. В стволы (1) вставляется фигурный поршень (3) с платформой (2), которая опирается на строительный элемент (4), упирающейся на поверхность грунта (5). Во время выстрела платформа (2) давит на сваю (4), в результате чего свая (4) проникает в грунт (5).

Рис.3. Принципиальная схема многоствольной строительной артиллерий ской установки

Динамика импульсного вдавливания орудия, изображенного на рис. 3, описана в работе [11] и является модифицированной термодинамической теорией выстрела для боевых орудий [12]. Их математические модели построены исходя из того, что стволы, входящие в артиллерийскую систему, имеют разные технические характеристики и условия заряжания, при этом во время выстрела отсутствуют продольные поворотные моменты стволов многоствольного орудия. Технические решения для устранения поворотных моментов для таких орудий приведены, например, в работе [13]

В работах [14, 15] предложены математические модели многоимпульсного вдавливания строительных элементов в грунт из многоствольных орудий с одинаковыми тех- ническими характеристиками и условиями заряжания. Численные эксперименты, основанные на предложенных математических моделях, показывают возможность (в результате восьми импульсов-выстрелов) погруже-ниня сваи в глинистый грунт с консистенцией 0,3 на глубину более 30 м.

Заключение

Результаты многолетних исследований по разработке нового класса строительной техники, основанной на энергии пороха, показывают большую эффективность строительных пушек. Это подтверждается, прежде всего, успешным применением описанных в статье одноствольных орудий при обустройстве нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири и возведении легких фундаментов в промышленном строительстве на Урале. Численные эксперименты, проведенные на основе математических моделей многоствольных строительных пушек, позволяют предполагать, что многоствольные пушки при решении задач строительства будут также эффективны, как и одноствольные орудия. Следует отметить также, что в Российской Федерации по разработке теории и конструкций строительных артиллерийских орудий защищены три кандидатские и одна докторская диссертации по техническим наукам.

Список литературы Откатные строительные пушки от прошлого до настоящего

- Соколов С.М., Гагин В.А., Трофимов В.Л. Технология закрепления трубопроводов выстреливаемыми анкерами. РНТС ВНИИОЭНГ. Серия "Нефтепромысловое строительство". 1976. № 9. 46 с.

- Соколов С.М., Гагин В.А. Применение установок выстреливания анкеров в нефтепромысловом строительстве/Нефтепромысловое строительство. М.: ВНИИО-ЭНГ. 1979. № 9. С. 12-19.

- Соколов С.М., Гагин В.А. Применение выстреливаемых пробоотборников при инженерно-геологических исследованиях//Нефтепромысловое строительство. М.: ВНИИОЭНГ. 1982. № 6. С. 14-21.

- Бартоломей А.А., Григорьев В.Н., Омельчак И.М. и др. Основы импульсной технологии устройства фундаментов: монография. Пермь: Изд-во ПГТУ. 2002. 175 с.

- Цирульников М.Ю., Хабибуллин Р.Х., Шафран С.Б. и др. Установка для погружения строительных элементов, U.S.S.R. А.с. РФ 1258105-1986.

- Маланин В.В., Пенский О.Г. Сопряженные модели динамики импульсно-тепловых машин и проникания недеформируемых тел в сплошную среду: монография. Пермь: Изд-во ПГУ. 2007. 199 с.

- Dubravin Y.A., Pensky O.G., Zirulnikov I.M. Artillery Weapons in Construction//Proceedings. International Seminar Scientific-Technical Potential of the Western Urals for conversion of military industrial complex: Perm. Russia. 2001. P. 84-87.

- Pensky O.G. Engineering Construction Cannons: Theory and Practice//KSCE Journal of Civil Engineering, 2013. Vol. 17(7). P. 1562-1568.

- Chernikov A.V., Penskii O.G. Sinking a structural element into the ground from a water-based platform//Russian Engineering Research, 2011. Vol. 31, № 10. P. 945-950.

- Установка для погружения в грунт строительных элементов: пат. 2348757 Рос. Федерации/Маланин В.В., Пенский О.Г., Проничев А.А., Ракко А.Ю.; заявитель и патентообладатель ПГНИУ; заявл. 09.06.2011; опубл. 03.07.2013. Бюл. № 4.

- Остапенко Е.Н. Математическая модель многоствольной строительной артиллерийской системы//Проблемы механики и управления. Вып. 46. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2014. С. 107 -115.

- Русяк И.Г., Ушаков М.М. Внутрикамерные гетерогенные процессы в ствольных системах: монография. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2001. 259 с.

- Проничев А.А., Пенский О.Г. Моделирование многоствольных строительных им-пульсно-тепловых машин//Изв. высш. учеб. заведений. Поволжский регион. Техн. науки. № 4. Пенза, Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008. С. 153-162.

- Пенский О.Г., Проничев А.А. Многоствольная артиллерийская установка для погружения в грунт строительных элементов//Изобретатель, 2010. № 10(130). Минск. С. 15-19.

- Маланин В.В., Пенский О.Г., Остапенко Е.Н., Черников А.В. Заявка № 2014116303 на пат. Рос. Федерации. Способ размещения артиллерийских орудий в многоствольной строительной артиллерийской системе.