Отклик среднеширотного излучения верхней атмосферы на начальную фазу магнитных бурь

Автор: Михалев А.В., Леонович Л.А., Костылева Н.В., Леонович В.А., Мишин В.В., Стоева П.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 20, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследуется отклик среднеширотных атмосферных эмиссий атомарного кислорода 557.7 и 630 нм на начальную фазу магнитных бурь. Выделены события, для которых достаточно надежно выделяются возмущения в эмиссии 630 нм в начальную фазу магнитных бурь. Отмечается корреляция с вариациями D st -индекса и геомагнитного поля. Обсуждаются возможные источники возмущений атмосферных эмиссий.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103460

IDR: 142103460 | УДК: 550.338

Текст научной статьи Отклик среднеширотного излучения верхней атмосферы на начальную фазу магнитных бурь

С фазами геомагнитных бурь (ГБ) связывают последовательность явлений и процессов в магнитосфере, ионосфере и нейтральной атмосфере Земли, которые проявляются в вариациях и возмущениях многих параметров, среди которых можно отметить в первую очередь D st -вариации геомагнитного поля, развитие геомагнитных пульсаций [Соловьев и др., 2005], высыпание частиц на высоких широтах [Nielsen, Honary, 2000], изменения в магнитосферно-ионосферных токовых системах [Tinsley et al., 1986], нагрев ионосферной плазмы [Деминов, Кузнецов, 2008] и др. В средних широтах большие магнитные бури находят свое проявление и в возмущении собственного излучения верхней атмосферы в виде среднеширотных сияний и SAR-дуг [Rassoul et al., 1993; Михалев, 2001; Алексеев, Иевенко, 2008], которые, в большинстве случаев, соответствуют главной фазе и фазе восстановления ГБ соответственно. Вероятно, в силу того, что уровень возмущений собственного излучения верхней атмосферы на этих фазах ГБ достаточно высок, среднеширотные сияния и SAR-дуги хорошо исследованы. Что касается возможных вариаций и возмущений собственного излучения верхней атмосферы в периоды внезапных начал (SSC – sudden storm commencement) и начальной фазы ГБ, можно отметить, что специально этим вопросам посвящены только единичные публикации (см., например, [Shiokawa et al., 2005; Mikhalev et al., 2008]).

В настоящей работе на основе многолетних наблюдений в Геофизической обсерватории (ГФО) ИСЗФ СО РАН (52° N, 103° E) проводятся исследования вариаций эмиссий атомарного кислорода 557.7 и 630 нм в начальную фазу ГБ. Особенность среднеширотной ГФО обусловлена достаточной близостью по широте к субавроральной зоне. Это приводит к тому, что в некоторые интервалы наблюдений в ГФО по оптическим данным отмечаются элементы субавроральной ионосферы, а в периоды экстремальных бурь – элементы авроральной ионосферы [Михалев и др., 2004].

Аппаратура и методика наблюдений

В работе были использованы данные наблюдений интенсивности эмиссий атомарного кислорода 557.7 и 630.0 нм, полученные при помощи зенитного фотометра «Феникс» в ГФО в 1997–2010 гг. Эмиссионные линии выделялись при помощи интерференционных качающихся светофильтров (АХ1/2~1-2 нм). Угловое поле зрения каналов фотометра составляло ~4-5°. Абсолютная калибровка измерительных трактов аппаратуры осуществлялась в отдельные периоды по эталонным звездам и впоследствии контролировалась с помощью калибраторов – стабилизированных источников света. Более подробное описание аппаратуры и методики наблюдений можно найти в [Михалев, 2001; Михалев и др., 2004; Mikhalev et al., 2008].

Результаты наблюдений и обсуждение

За анализируемый период было рассмотрено около 30 ГБ, для которых имелись оптические данные, приходящиеся на периоды SSC и начальную фазу ГБ. Для окончательного анализа было выбрано девять событий, в которых SSC и начальная фаза ГБ приходились на часы наблюдений в течение одной ночи. Последнее условие в большей мере позволяло устранить возможные возмущения от других источников возмущений рассматриваемых атмосферных эмиссий.

В таблице приведены характеристики анализируемых ГБ и отмеченные возмущения в эмиссии 630 нм. Выбор эмиссии 630 нм обусловлен высотной локализацией эмиссионного слоя, соответствующей F2-слою, и высокой чувствительностью этой эмиссии к геомагнитным возмущениям. В таблице указаны K р mах и D st min – максимальное и минимальное значения K р - и D st -индексов рассматриваемой ГБ; ∆ D st и ∆ I 630 – характерные изменения D st -индекса и интенсивности эмиссии 630 нм в период начальной фазы ГБ.

Анализ рассмотренных девяти буревых событий показал, что квазиволновые возмущения эмиссии 630 нм с достаточно большой амплитудой наиболее выражены в двух ГБ: 6 апреля 2000 и 21 октября 2001 г. Увеличения интенсивности эмиссии 630 нм для этих ГБ наступает непосредственно после SSC с минимальной задержкой в несколько минут.

Эти события соответствуют наиболее сильным из рассмотренных ГБ, которые характеризуются минимальной длительностью начальной фазы ГБ. В осталь-

|

№ |

Дата |

K р mах |

D st min |

∆ D st , нТл |

∆ I 630 , Рл |

|

1 |

2000.04.06 |

9– |

–288 нТл |

19 |

75 |

|

2 |

2001.10.21 |

8– |

–184 нТл |

11 |

25 |

|

3 |

2006.12.14 |

8+ |

–162 нТл |

38 |

43 |

|

4 |

2005.01.21 |

8 0 |

–97 нТл |

45 |

175 |

|

5 |

1999.12.12 |

6– |

–85 нТл |

8 |

7 |

|

6 |

2000.01.11 |

5+ |

–81 нТл |

11 |

7 |

|

7 |

2000.11.26 |

6+ |

–80 нТл |

35 |

30 |

|

8 |

2000.12.22 |

6– |

–62 нТл |

15 |

10 |

|

9 |

2000.01.27 |

5 0 |

–41 нТл |

50 |

100 |

ных рассматриваемых случаях наблюдаемые возмущения эмиссии 630 нм в пределах начальных фаз ГБ отмечаются с существенной задержкой (≥1 ч) относительно SSC. В этих случаях изменение хода красной кислородной линии (по форме волнообразности и/или амплитуде) выражено в меньшей степени, хотя общий уровень увеличения интенсивности относительно фоновых значений за весь период начальных фаз ГБ в отдельных случаях (ГБ 21 января 2005 и 27 января 2000 г.) превышает уровень возмущения эмиссии 630 нм для наиболее сильных ГБ (6 апреля 2000 и 21 октября 2001 г.).

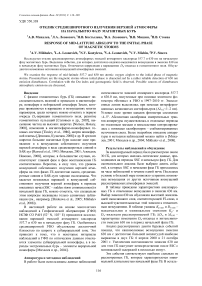

На рис. 1 приведены примеры возмущений интенсивностей эмиссий 557.7 и 630 нм в начальную фазу для двух ГБ: 6 апреля 2000 ( а ) и 21 октября 2001 г. ( б ).

Следует отметить, что аналогичные возмущения эмиссии 630 нм в начальную фазу этих же бурь рассматривались и в работе [Shiokawa et al., 2005].

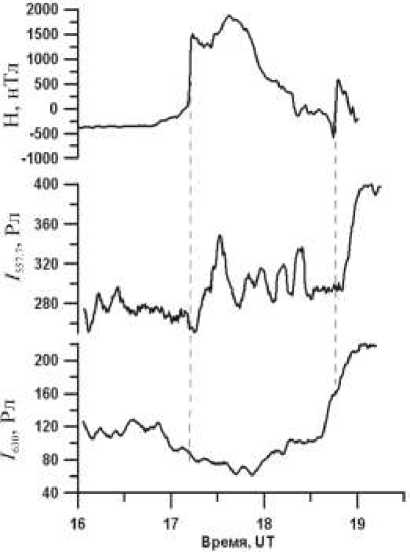

В отдельных ГБ (6 апреля 2000, 21 октября 2001, 21 января 2005 г.) одновременно с возмущением эмиссии 630 нм отмечаются хорошо коррелированные с ней возмущения эмиссии 557.7 нм (см. рис. 1). Особый интерес представляет поведение эмиссии 557.7 нм на начальной фазе ГБ 21 января 2005 г., когда непосредственно после SSC отмечались короткопериодические вариации этой эмиссии. На рис. 2 приведены вариации Н -компоненты геомагнитного поля (ст. Иркутск) и интенсивностей эмиссий 557.7 и 630 нм для ГБ 21 января 2005 г. в интервале времени 16–19 UT. Детально механизм возмущения эмиссии 557.7 нм на начальной фазе ГБ в настоящее время неясен, но, вероятно, он связан с высыпанием высокоэнергичных частиц.

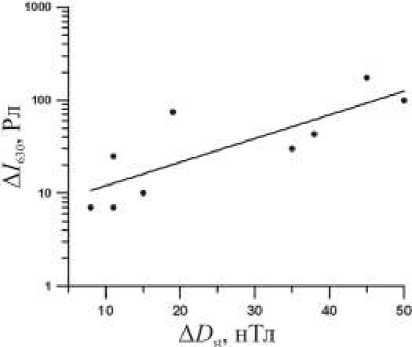

Было проведено сопоставление амплитуд вариаций эмиссии 630 нм и D st -индекса в течение начальных фаз рассматриваемых ГБ. Результаты сопоставления приведены на рис. 3. Приведенная линия регрессии описывается уравнением вида ln(∆ I 630 )=0.058(∆ D st )+ +1.89 с коэффициентом корреляции между рассматриваемыми величинами ~0.74. Зависимость I 630 от величины D st -индекса установлена достаточно давно и исследовалась во многих работах (см., например, [Tinsley et al., 1986; Михалев и др., 2004; Трутце, 1973; Rassoul et al., 1992]). Но в основном эти результаты относятся к главной фазе ГБ или, по крайней мере, в них отдельно не выделяется и не рассматривается начальная фаза ГБ.

В связи с приведенным выше уравнением связи между ∆ I 630 и ∆ D st интересно рассмотреть аналогич-

Рис. 1 . Вариации интенсивностей эмиссии 630 нм на начальных фазах ГБ 6 апреля 2000 ( а ) и 21 октября 2001 г. ( б ). Вертикальными штриховыми линиями отмечены моменты SSC.

ные соотношения в других работах. Например, в работе [Трутце, 1973] эта связь имеет вид lg I 630 =β D st + G , где β и G – некоторые коэффициенты, зависящие от геомагнитной широты и уровня солнечной активности. А в работе [Rassoul et al., 1992] предлагается параметр J = D st ∆ H , где ∆ H – разность между максимумом и минимумом горизонтальной компоненты магнитного поля, измеренного в месте проведения оптических наблюдений на интервале

Рис. 2 . Вариации Н -компоненты геомагнитного поля и интенсивностей эмиссий 557.7 и 630 нм для магнитной бури 21 января 2005 г. в интервале времени 16–19 UT.

Рис. 3 . Зависимость величины ∆ I 630 от вариаций ∆ D st в начальные фазы магнитных бурь.

из кольцевого тока тяжелые частицы с энергиями 1–100 кэВ при перезарядке вызывают низко- и среднеширотные сияния на геомагнитных широтах ≤40º (нейтралы) и ≥40º (ионы). Потоки электронов с энергиями ≤10 эВ вызывают явление SAR-дуг, а электроны с энергиями ~10–1000 эВ приводят к среднеширотным сияниям d-типа с доминирующей эмиссией 630 нм. Для этих двух типов среднеширотных сияний область локализации источников электронов связывают с областью плазмопаузы. При этом особо следует отметить, что сияния d-типа наблюдаются в главную фазу ГБ, а SAR-дуги – преимущественно на фазе восстановления. Во время фазы восстановления ГБ возможны также возмущения эмиссий 557.7 и 630 нм, обусловленные вертикальными движениями F2-слоя [Barbier, 1959; Леонович и др., 2011].

Если говорить об атмосферной эмиссии 630 нм (переход 1D→3P), то основными источниками О(1D) в верхней атмосфере являются реакции диссоциативной рекомбинации ионов NO+ и О 2 + с электронами и возбуждение атомарного кислорода при неупругих соударениях с электронами тепловых и сверхтепловых энергий. При этом в спокойных геомагнитных условиях определяющим процессом образования О(1D) является диссоциативная рекомбинация в реакции O 2 ++e→О(1D, 1S)+O.

Конкретный механизм возбуждения атмосферных эмиссий во время начальной фазы ГБ, вероятно, может быть подобен механизмам возбуждения эмиссий во время главной фазы, которые связывают с усилением кольцевого тока и нагрева ионосферы, или механизмам образования SAR-дуг [Rassoul et al., 1993]. Например, в работе [Shiokawa et al., 2005] высказывается предположение, что частицы кольцевого тока и плазмосферы, возможно, взаимодействуют друг с другом на начальной стадии ГБ и могут проникать глубоко во внутреннюю плазмосферу (до L~2) в пределах двух часов после SSC. Не следует исключать и сценарий усиления эмиссий 557.7 и 630 нм, связанный с импульсом давления солнечного ветра на магнитосферу в качестве первичного источника возмущений [Shiokawa et al., 2005].

Важно, что во многих вариантах сценариев возбуждения атмосферных эмиссий во время геомагнитных возмущений подразумевается поступление энергии из магнитосферы в ионосферу. Например, согласно [Деминов, Кузнецов, 2008], кольцевой ток является источником нагрева окружающей плазмы внешней плазмосферы. В силу высокой теплопроводности электронов вдоль геомагнитного поля может осуществляться передача энергии по замкнутым силовым линиям на ионосферные высоты, увеличение температуры электронов ионосферы, которое, в свою очередь, может вносить существенный вклад в энергетику, изменение состава и перераспределение плазмы на высотах ионосферы [Деминов, Кузнецов, 2008], а также возмущение атмосферных эмиссий. При этом возможно существенное перераспределение каналов возбуждения эмиссии 630 нм. Так, например, согласно некоторым работам, как для случая SAR-дуг [Фаткуллин,

1978], так и для возмущения эмиссии 630 нм на главной фазе ГБ [Гогошева, 1970], электроны, нагретые за счет прихода тепла – высыпания энергичных частиц (электронов или протонов), – вследствие питч-угловой диффузии, вызванной развитием плазменных неустойчивостей в области контакта горячей плазмы кольцевого тока и холодной плазмы внешней плазмосферы, кроме возбуждения уровня О(1D), служат также источником возбуждения колебательных уровней молекул N 2 . Последнее сопровождается усилением скорости протекания реакции O++N 2 → NO++N(2D), которая существенно зависит от колебательной температуры N 2 . А уже дополнительно образованные атомы N(2D) могут являться источником образования О(1D) в реакциях N(2D)+ +О(3P)→N(4S)+О(1D) и N(2D)+О 2 →NO+О(1D).

Наличие связи ∆ I 630 с вариациями D st и H во время начальной фазы ГБ может указывать на то, что токовые магнитосферно-ионосферные системы являются местом локализации источника возмущений рассматриваемых эмиссий. В работе [Cole, 1970] автор предположил, что эмиссия 630 нм возбуждается за счет электронов, получивших энергию из магнитосферных источников. Считают, что D st -вариации обусловлены тремя источниками: изменениями кольцевого тока, токов на магнитопаузе и в хвосте магнитосферы. Динамическое давление солнечного ветра оказывает влияние на развитие бури: его увеличение приводит к «поджатию» дневной магнитопаузы к Земле, усилению токов на магнитопаузе и в хвосте магнитосферы [Maltsev, 2004] и усилению геомагнитной активности.

Имеющиеся экспериментальные данные в настоящее время не позволяют более конкретно указать место локализации источника возмущений атмосферных эмиссий в магнитосфере и требуют дополнительных исследований, возможно, с привлечением моделирования процессов поступления энергии из магнитосферы в ионосферу от различных отмеченных выше токовых источников. Тем не менее, проведенные исследования позволяют сформулировать некоторые предварительные выводы.

Выводы

-

1. Анализ наблюдаемых возмущений атмосферной эмиссии 630 нм позволяет интерпретировать их как возможный отклик на начальную фазу ГБ. В двух событиях 6 апреля 2000 и 21 октября 2001 г. хорошо выделяемое увеличение интенсивности эмиссии 630 нм наступает непосредственно после SSC с минимальной задержкой в несколько минут. Эти события соответствуют наиболее сильным ГБ. В остальных рассматриваемых случаях наблюдаемые возмущения эмиссии 630 нм в пределах начальных фаз ГБ отмечаются с существенной задержкой (≥1 ч) относительно SSC.

-

2. В начальные фазы отдельных ГБ возмущения эмиссии 630 нм коррелируют с возмущениями эмиссии 557.7 нм и вариациями геомагнитного поля Н .

-

3. Рассмотрение характерных амплитуд возмущений интенсивностей эмиссии 630 нм и изменений величин D st в пределах начальных фаз ГБ позволил установить зависимость ∆ I 630 от ∆ D st , подобную зависимости I 630 от D st в главные фазы ГБ.

-

4. Наличие связи ∆ I 630 с вариациями D st и H в начальные фазы ГБ может являться косвенным указанием на токовые магнитосферно-ионосферные системы как возможное местоположение источника возбуждения рассматриваемых эмиссий.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 12-05-00024-а и проекта «АТМОС» Соглашения между Российской и Болгарской академиями наук в области фундаментальных космических исследований и при финансировании Минобрнауки (соглашение № 8388).