Открытие бифасиальной индустрии во Вьетнаме

Автор: Деревянко А.П., Кандыба А.В., Нгуен Кхак Шу, Гладышев С.А., Нгуен За Дой, Лебедев В.А., Чеха А.М., Рыбалко А.Г., Харевич В.М., Цыбанков А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема происхождения бифасиальной индустрии в раннем палеолите Юго-Восточной Азии. Проанализированы каменные артефакты раннего палеолита стратифицированных стоянок Года и Роктынг, обнаруженных в районе г. Анкхе (Вьетнам). Данные материалы образуют гомогенную индустрию, в которой отчетливо проявляется единообразие способов первичного расщепления, подготовки и оформления орудий, являющихся маркерами раннепалеолитической эпохи. Заготовками для изготовления нуклеусов и орудий служили гальки, изредка в качестве заготовок использовались отщепы. Орудийный набор включает бифасы (орудия с двусторонней обработкой), изделия типа пик, орудия с намеренно выделенным острием в виде носика (шипа), скребки высокой формы, скребла различной модификации, рубящие орудия типа чопперов и чоппингов, а также зубчатые и выемчатые изделия. Особое место в этой индустрии занимают двусторонне обработанные изделия типа бифасов и типа пик. Первичное расщепление было ориентировано на оформление чаще всего простых галечных нуклеусов с естественной ударной площадкой, реже - радиальных и ортогональных ядрищ. По тектитам, обнаруженным вместе с каменными орудиями, аргоновым методом были получены две даты: 806 ± 22 и 782 ± 20 тыс. л.н. Эту индустрию предлагается назвать культурой анкхе. Происхождение культуры анкхе связано с конвергентным развитием популяций Homo erectus, которые в числе мигрантов первой волны с галечно-отщепной индустрией вышли из Африки ок. 1,8 (1,6) млн. л.н. Указанная культура не связана с ашельскими комплексами представителей второй волны миграции в Евразию.

Вьетнам, ранний палеолит, культура анкхе, бифасы, конвергенция

Короткий адрес: https://sciup.org/145145886

IDR: 145145886 | УДК: 902

Текст научной статьи Открытие бифасиальной индустрии во Вьетнаме

Палеолит Юго-Восточной Азии, к которой относится территория Вьетнама, выделяется своеобразием технико-типологических комплексов и принципиально отличается по многим характеристикам каменных индустрий от палеолита регионов, расположенных к западу. Первоначальное заселение человеком ЮгоВосточной Азии, как считают многие исследователи, произошло 1,8 (1,6) млн л.н. в результате миграции в регион H. erectus не с олдованской, а с галечно-от-щепной индустрией из Африки [Деревянко, 2015]. Отметим, что эта дата относится к антропологическим находкам, столь древние стоянки с каменными орудиями пока не найдены. В регионе открыто немного раннепалеолитических стоянок с хорошо выявленной стратиграфией. Возраст наиболее древних стоянок на этой территории немногим более 1 млн лет. В раннем палеолите Юго-Восточной Азии выделено несколько разновременных индустрий: тампанская, аньятская, патжитанская и др.

Со времени первоначального расселения на этой территории эректусов развитие индустрии проходило в значительной мере конвергентно, без участия каких-либо гомининов, двигавшихся с мощными миграционными потоками из западной части Евразии. Это, конечно, не означает, что указанные восточные регионы Евразии были совершенно изолированы от внешнего мира. Небольшие по численности популяции, возможно, неоднократно проникали на территории Восточной и Юго-Восточной Азии, в результате чего происходил дрейф генов, но такие малочисленные инфильтрации не могли изменить в целом динамику развития каменной индустрии на востоке азиатского континента. Хорошо прослеживаемое эволюционное развитие палеолитических индустрий было автохтонным. Причина этого – не отставание древних обитателей данной территории в применении инновационных технологий обработки камня или неразвитость их когнитивных способностей [Movius, 1944, 1949; Clark, 1998; и др.], а умение приспосабливаться к особенностям экологических условий (например, к таким как отсутствие крупных источников хорошего сырья), дивергенция и др. факторы, заставлявшие человека с периода раннего палеолита широко использовать органический материал: кость, дерево и особенно бамбук [Hutterer, 1985; Pope, 1984, 1985, 1988; Pope, Cronin, 1984; Lycett, 2007; и др.].

Х. Мовиус выделил в раннем палеолите Старого Света две линии развития индустрий – ашельскую с бифасами (Африка, западная часть Евразии) и галечную с рубящими орудиями типа чопперов и чоппин-гов (Юго-Восточная и Восточная Азия). За последние 70 лет в Восточной и Юго-Восточной Азии были открыты и исследованы сотни палеолитических местонахождений, получен обширный фактический материал, который позволяет по-новому подойти к оценке индустрий восточной части Евразии. В эти годы исследователи неоднократно рассматривали проблему двух культурно-исторических провинций (т.н. линии Мовиуса) на международных симпозиумах и в публикациях. Одна из первых содержательных дискуссий состоялась на страницах журнала Current Anthropology в связи с выходом в свет статьи Йи Се-онбок и Д. Кларка [Yi Seonbok, Clark, 1983]. Данная дискуссия, как и многие другие, была направлена в основном на критику гипотезы Х. Мовиуса. Ученые приводили бесспорные свидетельства существования в палеолите Восточной и Юго-Восточной Азии как чопперо-чоппинговых, так и бифасиально обработанных орудий. После окончания дискуссии появилось много статей с новыми данными о наличии орудий типа рубил на палеолитических местонахождениях в восточной зоне Евразии. В настоящее время для всех очевидно, что в Восточной и Юго-Восточной Азии би-фасиальная техника появилась очень рано.

Изучение палеолитических индустрий Вьетнама

Первые палеолитические местонахождения на территории Вьетнама были обнаружены французским ученым М.Л. Колани. В 1920-е – начале 1930-х гг.

она проводила полевые исследования в провинциях Хоабинь, Ниньбинь, Тханьхоа и Кванбинь, в результате которых была выделена позднепалеолитическая культура хоабинь [Colani, 1927]. Позднее Х.-Д. Кальке на севере страны обнаружил в ряде пещер каменные орудия, кости плейстоценовых животных и остеологические остатки Homo erectus [Kahlke, 1965, 1973]. В 1960-е гг. во Вьетнаме работал один из известных палеолитоведов второй половины XX в. П.И. Бори-сковский, который не только участвовал в полевых исследованиях, но и помогал в подготовке кадров. В 1960-е гг. во Вьетнаме стала формироваться своя палеолитическая школа.

Наиболее древние палеолитические стоянки, свидетельствующие о первоначальном заселении территории Вьетнама человеком, относятся к началу среднего плейстоцена [Борисковский, 1966, 1971; Kahlke, 1973; Ciochon, Olsen, 1986; Olsen Ciochon, 1990; Davidson, Noble, 1992; Nguyễn Khắc Sử, 2007a, b; и др.]. В пров. Лангшон на границе с Китаем в пещерах Тхамкуйен и Тхамхай были найдены десять зубов H. erectus , а также фрагменты зубов вымерших человекообразных обезьян и фаунистические остатки преимущественно вымерших видов животных: Ailuropoda, Stegodon, Pongo и др. Эти местонахождения датированы 475 ± 125 тыс. л.н. [Marwick, 2009].

На территории Вьетнама, как и Юго-Восточной Азии в целом, на протяжении всего палеолита начиная с первого появления эректусов происходило эволюционное автохтонное развитие индустрии, ориентированной на работу с деревом, костью и бамбуком. Особенно важное значение в жизни гомининов на территории Вьетнама, видимо, имел бамбук: его побеги использовали в пищу, а из зрелых стеблей изготавливали ножи, острия, наконечники и т.д. Обработка органических материалов производилась грубыми рубящими орудиями из камня, такими как чопперы, чоппинги, а также скреблами и ножами различных модификаций. Поэтому даже на стоянках эпохи неолита и даже раннего этапа бронзового века можно встретить грубые заготовки, которые исследователи нередко относят к палеолиту. В этом отношении показательны сборы на г. До во Вьетнаме. В 1960 г. во время раскопок могильника и поселения бронзового века в пров. Тханьхоа участники археологической экспедиции собрали на склонах горы грубо оббитые артефакты. В этой экспедиции в качестве консультанта принимал участие проф. П.И. Борисковский. Находки с г. До привлекли внимание исследователя своей архаичностью, и в течение длительного времени он занимался изучением данного местонахождения [1966, 1971; и др.]. Гора До находится на правом берегу р. Тю, притока р. Ма, в 23 км от берега моря. Она сложена мезозойскими базальтами, в которых встречаются кварцевые жилы. На высоте 20–40 м от подно- жия на поверхность выходят коренные обнажения базальта. В его осыпи древние люди брали материал для изготовления каменных орудий. В первые годы работы экспедиции было собрано 1 500 камней со следами раскалывания. П.И. Борисковский произвел статистическую обработку 825 находок: 782 артефакта он причислил к отщепам, из которых 37 изделий – к левал-луазским. Среди артефактов он выделил «2 типично ашельских ручных рубила, 1 грубое рубящее орудие, обработанное с обеих поверхностей (chopping-tools); 7 грубых рубящих орудий, обработанных с одной поверхности (choppers); и 15 прямоугольных топоровидных орудий и их обломков (hand axes, cleavers)» [1966, с. 60]. П.И. Борисковский не был уверен в древности коллекции каменных изделий, собранной на г. До [Там же, с. 60–62], тем не менее до конца жизни относил это местонахождение к раннему палеолиту. Сомнения относительно древности местонахождения До высказывали многие специалисты [Olsen, Ciochon, 1990; и др.]. В 1986 г. вьетнамские археологи нашли на г. До мастерскую бронзового века, в которой изготавливались каменные топоры, похожие на раннепалеолитические бифасы [Nguyễn Khắc Sử, 2007b]. Данный пример является яркой иллюстрацией того, что даже такой опытный профессиональный палеолитовед, как П.И. Борисковский принял поздние, но имеющие патину двусторонне обработанные каменные изделия, напоминающие по форме и технике изготовления рубила, за нижнепалеолитические. И причина этого в том, «что орудия, использовавшиеся в Южной и Восточной Азии на протяжении сотен тысяч лет, удивительно похожи друг на друга» [Movius, 1958, p. 354].

Материалы, обнаруженные на востоке Евразии, согласно критериям оценки палеолитических индустрий Африки и Евразии, имеют много специфических черт, по которым, например, невозможно выделить средний палеолит. На протяжении всего плейстоцена в Восточной и Юго-Восточной Азии эволюционно развивались индустрии каменного века, в течение более 1 млн. лет здесь не было таких инноваций в обработке камня, как в Африке и западной части Евразии. Например, в Восточной и Юго-Восточной Азии отсутствовала леваллуазская техника первичного расщепления. Это не означает, что на данной огромной территории была одна индустрия, более того, отсталого типа и неэффективная. На востоке Евразии, как и на территории Вьетнама, выделены десятки культур, которые характеризуются скалыванием с галечных, дисковидных, ортогональных и других форм нуклеусов отщепов, служивших для изготовления орудий, а также большим количеством галечных рубящих орудий. Поэтому для выделения среднего палеолита в Восточной и Юго-Восточной Азии нет обоснованных и общепринятых критериев. Каменная индустрия этих регионов на протяжении 1,5 млн лет не находилась в состоянии застоя. Доказательством могут служить материалы открытых в Китае раннепалеолитических местонахождений, включающие двусторонне обработанные орудия типа ручных рубил. Такие изделия появились здесь ок. 1 млн л.н. и использовались на протяжении всего среднего и в первой половине верхнего плейстоцена. Важно отметить, что эта бифасиальная индустрия, сформировавшаяся на территории Китая, отличалась от ашельской в Африке и в западных районах Евразии. Индустрии со сходными характеристиками появились в Восточной Азии в результате технологической конвергенции [Деревянко, 2008, 2014; и др.]. Важным свидетельством отсутствия застойности в индустриях раннего палеолита в Юго-Восточной Азии является открытие во Вьетнаме раннепалеолитической индустрии с двусторонне обработанными орудиями (бифа-сы) типа ашельских ручных рубил.

Раннепалеолитические местонахождения с бифасиальной индустрией во Вьетнаме, открытые в 2014–2017 годах

С 2009 г. во Вьетнаме работает российско-вьетнамская археологическая экспедиция по изучению каменного века этой страны. С российской стороны экспедицию возглавляет А.П. Деревянко, с вьетнамской – Нгуен Кхак Шу. Исследования проводились в нескольких пещерах с культуросодержащими слоями, относящимися к верхнему плейстоцену.

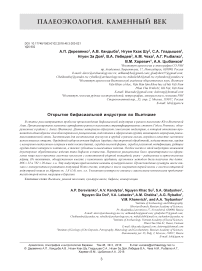

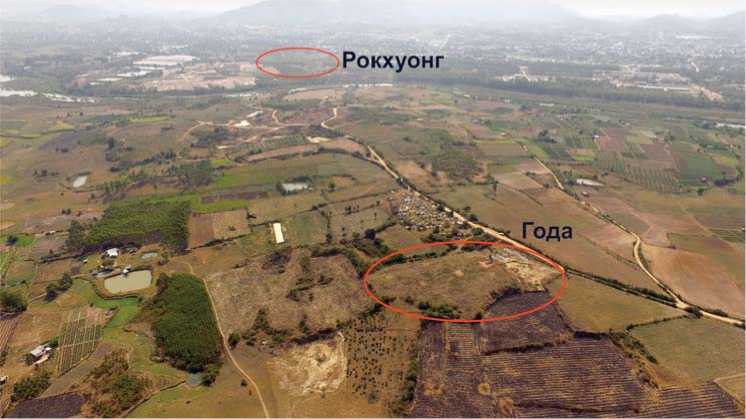

Рис. 1. Местонахождения раннего палеолита культуры анкхе.

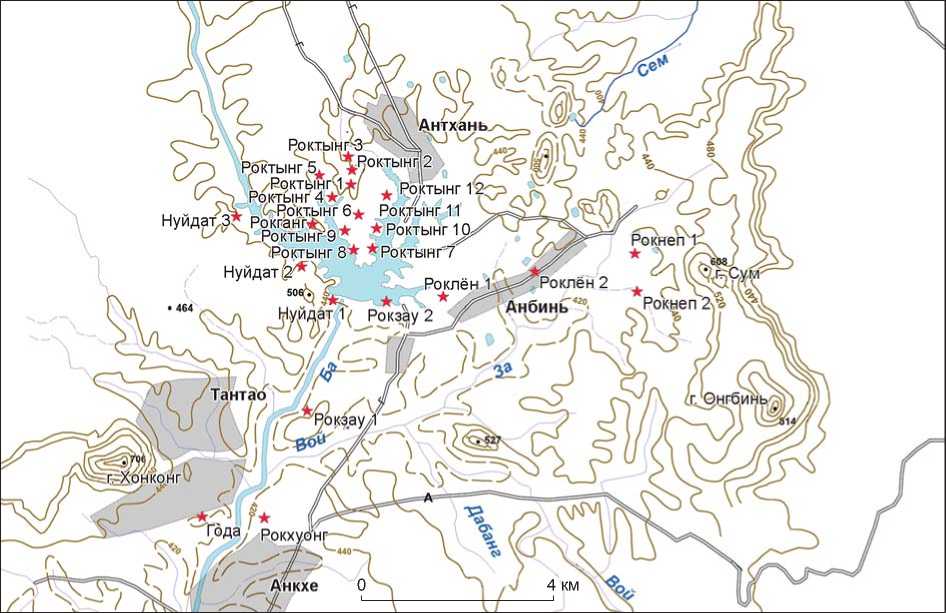

Рис. 2. Раннепалеолитические местонахождения Роктынг 1–5.

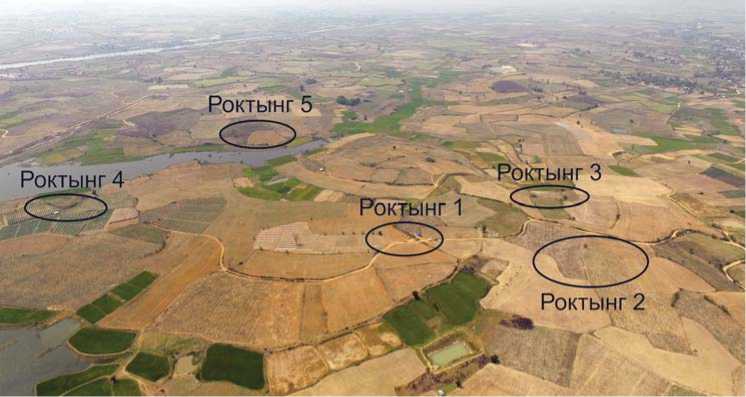

Рис. 3. Раннепалеолитические местонахождения Роктынг 6–8, 10, 11.

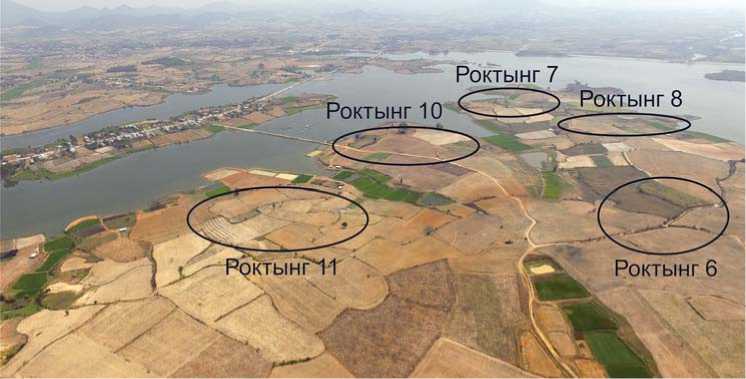

Рис. 4. Раннепалеолитические местонахождения Года и Рокхуонг.

Нуйдат 1–3, которые находятся на пологих восточных склонах небольшой г. Дат, в непосредственной близости от местной гидроэлектростанции.

На этих стоянках галечные орудия раннего палеолита были обнаружены как на современной поверхности, так и в контрольных шурфах в непотревоженном состоянии.

Стационарные полевые исследования в 2015–2018 гг. проводились в пунктах Роктынг и Года. Наиболее массовый и выразительный по технико-типологическим характеристикам материал, содержащий бифасы, удалось получить при исследовании группы стоянок в пункте Роктынг. Стоянки расположены на возвышенном холмистом плато, которое прорезано сетью речных водотоков, двигающихся в основном с запада на восток. Рельеф подвергся сильному влиянию денудационных процессов. Скальное основание сложено базальтами, кислыми туфами и гранитами, осадочные отложения – аллювиальными озерными и речными осадками и делювиальными шлейфами. Рыхлые осадки накапливались преимущественно в финале раннего и среднем плейстоцене. Длительное время цоколь до формирования рыхлых пород подвергался денудации, в результате образовалась сравнительно мощная кора выветривания. Верхний слой до глубины 20–30 см сильно видоизменен в результате длительного антропогенного воздействия (распашка и строительство хозяйственных и ирригационных сооружений). В местах, где рыхлые отложения были разрушены водными потоками, эрозией, прокладкой каналов для поливки на глубину ок. 1 м, собран подъемный материал.

По результатам полевых исследований наиболее информативными в настоящее время считаются стоянки, относящиеся к пункту Роктынг. Общая площадь территории, на которой зафиксированы раннепалеолитические стоянки, составляет несколько квадратных километров, что не позволяет объединить объекты в одно местонахождение с единым культуросодержащим горизонтом. В местах скопления каменных изделий были заложены разведочные шурфы площадью 2 м2, в каждом из которых отмечены артефакты, залегавшие in situ в одних и тех же стратиграфических условиях.

Стоянки в данном пункте удалены друг от друга на разные расстояния, поэтому их выделение следует считать условным. В дальнейшем при проведении стационарных работ, вероятно, будет уточнено количество стоянок. Очевидно, что такую большую площадь не могла занимать одна стоянка гомининов раннего палеолита. Как было установлено при проведении раскопок, культуросодержащие слои находились в одном литологическом горизонте и могли незначительно отличаться друг от друга. На всех стоянках обнаружены каменные изделия, относящиеся к одному технико-типологическому комплексу. Стоянки являются, видимо, результатом кратковременной остановки гомининов на наиболее комфортном, по их оценке, месте; обжитая площадь небольшая. В данной статье приводится описание раскопанных стоянок только в пунктах Роктынг и Года (более подробное описание всех открытых местонахождений см.: [Деревянко, в печати]).

Местонахождение Роктынг 1 (координаты 14°02′253′′ с.ш.; 108°40′822′′ в.д.) находится на возвышенном, относительно ровном участке, занятом сельскохозяйственными угодьями. На поверхности обнаружены 52 каменных изделия: нуклеусы, гальки и валуны со следами апробации, сколы, чопперы, чоп-пинги, скребла, острие-унифас, бифасы, орудия с выделенным острием.

В 2015 г. после сбора с поверхности подъемного материала на местонахождении был заложен раскоп площадью 36 м2. Раскоп находится на высоте 456 м над ур. м.

Стратиграфический разрез южной стенки раскопа включает следующие отложения:

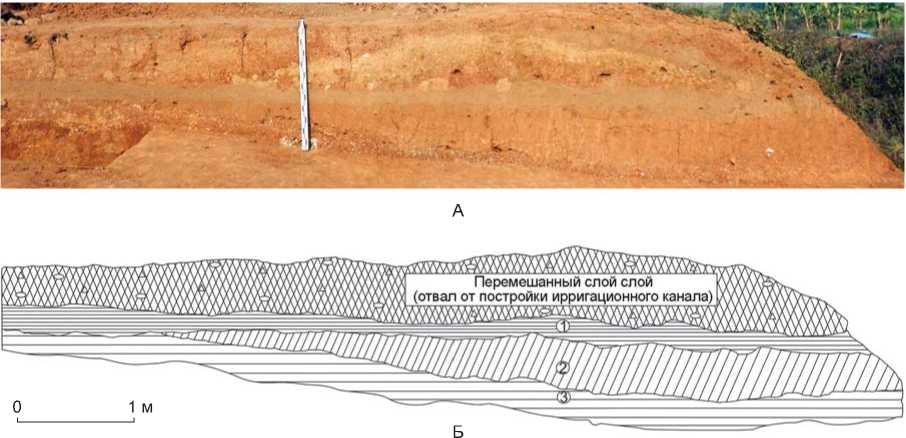

верхняя часть рыхлых отложений – отвал, образовавшийся в результате прокладки ирригационного канала, который перекрывал непотревоженную часть современной дневной поверхности. Мощность 0,4–0,5 м. При раскопках удалось выделить три литологических горизонта (рис. 5).

Слой 1. Современная почва, погребенная под отвалом, сложена легким суглинком серого цвета. Мощность 0,1–0,2 м.

Слой 2. Серо-коричневые слабо карбонатизирован-ные суглинки с незначительным включением дресвы (до 5 %). Местами попадаются буро-красные латеритовые включения. На участке, расположенном к югу от раскопа, данный слой был уничтожен в ходе сельскохозяйственных работ. Мощность 0,6–0,7 м.

Слой 3. Буро-красные тяжелые суглинки элювиального генезиса (латерит), сильно карбонатизирован-ные, вниз по разрезу цвет постепенно меняется на серо-коричневый. Латеритовые и карбонатизированные отложения от кровли до подошвы вниз по разрезу постепенно перемешиваются с корой выветривания. Видимая мощность до 0,55 м.

В раскопе обнаружено 70 артефактов. Коллекция содержит гальки со следами апробации (25 экз.), сколы (14 экз.), нуклеусы на различных стадиях оформления и утилизации (18 экз.), орудия и их заготовки (13 экз.).

На местонахождении Роктынг 1 были заложены шесть шурфов, каждый площадью 2 м2. Самый ближний находился в 25 м, а самый дальний – в 120 м к юго-западу от раскопа. Во всех шурфах прослежена близкая стратиграфия отложений, обнаружены раннепалеолитические артефакты. В шурфе 2 найдены

Рис. 5. Стратиграфия местонахождения Роктынг 1.

два нуклеуса – одноплощадочный однофронтальный с галечной ударной площадкой и одноплощадочный двуфронтальный со смежными фронтами скалывания, чопперовидное скребло и орудие с острием-носиком.

В 324 м на северо-восток от раскопа местонахождения Роктынг 1 зафиксировано местонахождение Рок-тынг 2 (координаты 14º02′253′′ с.ш.; 108º40′929′′ в.д.). Оно расположено на высоте 452 м над ур. м. На поверхности удалось собрать 22 артефакта. Коллекцию составляют нуклеус, гальки со следами апробации (4 экз.), крупные рубящие пикообразные орудия и их заготовки (11 экз.), сколы (6 экз.).

Неподалеку от этой стоянки на расстоянии 390 м на северо-восток от Роктынг 1 открыто местонахождение Роктынг 3. Здесь найдены три артефакта на поверхности и три в шурфе, где зафиксирована такая же стратиграфия отложений, как и на предыдущих объектах.

Местонахождение Роктынг 4 (координаты 14º02′053′′ с.ш.; 108º40′584′′ в.д.) – одно из важных по информативности. Оно расположено на высоте 438 м над ур. м., в 569 м к юго-западу от пункта Рок-тынг 1. На поверхности собраны 56 каменных изделий: нуклеусы (5 экз.), гальки со следами апробации (17 экз.), крупные пластинчатые сколы и отщепы (34 экз.).

В 2016 г. на местонахождении Роктынг 4 были заложены раскоп 1 площадью 12 м2 и шесть шурфов (№ 1–6) по 2 м2 каждый. В раскопе и шурфах зафиксирована следующая стратиграфическая последовательность отложений:

Слой 1. Современная почва. Состоит из двух прослоев.

А. Легкий суглинок серого цвета с незначительным включением дресвы. Мощность 0,1–0,2 м.

Б. Легкий суглинок светло-серо-коричневого цвета с незначительным включением дресвы (5–7 %). Мощность 0,20–0,25 м.

Слой 2. Сильно карбонатизированные латеритовые суглинки со значительным включением дресвы (30–40 %) красновато-коричневого цвета. Вниз по разрезу цвет отложений меняется на серо-коричневый. К кровле слоя приурочен валунно-дресвяной горизонт, содержащий артефакты. Видимая мощность 0,5–0,6 м.

В раскопе обнаружены 73 каменных артефакта. Коллекция состоит из нуклеусов (8 экз.), галек со следами апробации (31 экз.), сколов (30 экз.), орудий и их заготовок (4 экз.).

В 2017 г. стационарное археологическое изучение этого местонахождения было продолжено: вскрыты два раскопа и четыре шурфа (№ 7–10) площадью по 2 м2; шурф 8 преобразован в раскоп 3 [Деревянко и др., 2017а].

Раскоп 2 (площадь 30 м2) был заложен на участке, примыкающем к восточной стенке раскопа 1, работы на котором выполнялись в 2016 г.

В раскопе 2 прослежена следующая стратиграфия отложений.

Слой 1. Современная почва. Легкий суглинок серого цвета с незначительным включением дресвы. Горизонт активного современного земледелия. Мощность 0,10–0,25 м.

Слой 2. Серо-коричневые суглинки с красноватым оттенком и с незначительными включениями дресвы (до 5 %). Слой имеет слабую карбонатизацию, местами попадаются буро-красные латеритовые включения.

Слой появляется спорадически; видимо, большая его часть была уничтожена в результате сельскохозяйственной деятельности. Мощность 0,10–0,15 м.

Слой 3 . Буро-красные латеритовые суглинки, сильно карбонатизированные. В кровле слоя залегает галечно-дресвяная прослойка, содержащая артефакты. Видимая мощность до 0,4 м.

В раскопе обнаружены 80 каменных артефактов. Коллекция состоит из галек со следами апробации (26 экз.), преформ нуклеусов (2 экз.), сколов (41 экз.), нуклеусов (3 экз.) и орудий (8 экз.). В качестве сырья использовались валуны и гальки мелкозернистой кремнистой породы.

Раскоп 3 расположен на высоте 440 м над ур. м. на плавно понижающемся склоне в 35 м к северо-востоку от раскопа 2. Стратиграфия отложений в этом раскопе была такой же, как предыдущем. В раскопе 3 из культуросодержащего горизонта удалось извлечь 383 каменных артефакта: гальки со следами апробации (101 экз.), преформы нуклеусов (11 экз.), сколы (206 экз.), нуклеусы (30 экз.), орудия (32 экз.) и заготовки орудий (3 экз.). Установлено, что в качестве сырья использовалась чаще всего кремнистая порода плотной мелкозернистой структуры, практически без внутренних трещин, крайне редко – кварцит.

Местонахождение Роктынг 5 (координаты 14º02′302′′ с.ш.; 108º40′471′′ в.д.) расположено на высоте 443 м над ур. м., в 632 м к северо-западу от стоянки Роктынг 1 на плавно понижающемся восточном склоне берега небольшого залива искусственного водохранилища. На поверхности стоянки собраны 15 артефактов: нуклеусы (3 экз.), гальки со следами апробации (3 экз.), сколы (3 экз.), орудия (5 экз.) и заготовка орудия.

Местонахождение Роктынг 6 (координаты 14º01′782′′ с.ш.; 108º40′927′′ в.д.) расположено на высоте 448 м над ур. м., в 903 м к юго-востоку от памятника Роктынг 1 на возвышенности с сильно сглаженными в результате сельскохозяйственных работ склонами. По небольшим холмикам-останцам с кустарниковой растительностью можно предположить, что на территории стоянки было снято не менее 1 м первоначальных отложений. Археологический материал находится на понижающемся в северо-восточном направлении склоне.

Местонахождение Роктынг 7 (координаты 14º01′421′′ с.ш., 108º41′116′′ в.д.) расположено на высоте 440 м над ур. м., в 1 600 м к юго-востоку от памятника Роктынг 1 на понижающемся в восточном направлении пологом склоне одной из небольших возвышенностей, на котором была углубленная примерно на 1,5 м площадка для посадки риса. Остальная поверхность склона сильно изменена в результате сельскохозяйственной деятельности и занята возделываемыми полями [Деревянко, Цыбанков, Нгуен Зианг

Хай и др., 2016]. Археологический материал обнаружен как на поверхности, так и в отложениях.

На расстоянии 30 м к северу от котлована с рисовым полем был заложен раскоп 1 площадью 20 м2, в котором прослежены следующие отложения.

Слой 1. Современная почва, легкий суглинок серого цвета. Горизонт активного современного земледелия. Мощность 0,10–0,15 м.

Слой 2. Буро-красные латеритовые суглинки, сильно карбонатизированные, с большим включением дресвы (до 30 %). Кровля слоя представляет собой горизонт, состоящий из мелкого и среднего кварцитового галечника, сильно выветрелого, и содержит археологический материал. Видимая мощность 0,20–0,25 м.

В раскопе найдены 150 каменных артефактов: гальки со следами апробации (52 экз.), преформы нуклеусов (5 экз.), сколы (63 экз.), нуклеусы (11 экз.) и орудия (19 экз.).

На местонахождениях Роктынг 8–12 производились сбор подъемного материала и закладка шурфов, в которых в тех же литологических горизонтах, что на других местонахождениях, обнаружены артефакты.

Несколько другая стратиграфия отложений прослеживается на местонахождениях, расположенных на правом берегу Ба. Наиболее исследованным среди них является стоянка Года. Она расположена (координаты 13º58′306′′ с.ш.; 108º39′136′′ в.д.) в 2 км от центрального моста через реку на высоте ок. 440 м над ур. м. и ок. 50 м над урезом реки. Археологический раскоп находился в 900 м к западу от Ба на холмообразной возвышенности, сложенной коренными породами гранита. Часть местонахождения была уничтожена современным карьером. В результате его выработки образовался разрез длиной ок. 41 м . Он ориентирован с востока на запад, слабо понижается в западном направлении. Основание разреза составляют граниты, перекрытые корой выветривания, мощностью 20–30 см. На кору выветривания ложится делювиальный шлейф, который свидетельствует о глубоких природно-климатических изменениях – по всей видимости, в регионе произошло значительное похолодание. Шлейф состоит из крупнозернистой супеси, неокатанной дресвы и обломочного грани-тоидного материала. Наибольшая мощность шлейфа наблюдается в восточной части разреза, наименьшая – в западной. В отдельных местах встречаются скопления грубообломочного материала, наиболее крупные образования отмечены в центральной части разреза.

Шлейф сформировался в основном в результате дефляции гранитного цоколя и небольшого переноса крупнообломочного материала с наиболее возвышенных участков поверхности. Накопление делювиального шлейфа сопровождалось эрозионными процессами, поэтому его кровля представляет собой неровную поверхность, а нижняя часть ровным слоем перекрывает цоколь и кору выветривания. Слой, в котором обнаружен основной культуросодержащий горизонт, сформирован в результате делювиальных и эрозионных процессов, и в этом его отличие от культуросодержащих местонахождений, слоев, расположенных на левом берегу Ба.

На местонахождениях в пунктах Роктынг и др. на левом берегу Ба культуросодержащий слой залегает в латеритах, которые перекрывают и частично включены в кору выветривания, образовавшуюся на гранитном цоколе. На местонахождении Года культуросодержащий слой зафиксирован непосредственно в коре выветривания и делювиальном шлейфе. В районе данного местонахождения не выявлено слоя красноцветных латеритовых образований, которые формируются в очень теплом и влажном климате. С учетом этого можно предположить, что наиболее ранние местонахождения вблизи г. Анкхе располагаются на правом берегу Ба в районе местонахождения Года. Гоминины расселились здесь, когда климат был прохладным, аридным и происходили интенсивные процессы дефляции и эрозии. Люди продолжали расселяться в этом районе, вероятно, и в период существенного изменения природной обстановки: климат стал более теплым и влажным; начался процесс формирования рыхлых отложений в виде латеритов. Разница в датах двух указанных местонахождений составляет почти 30 тыс. лет.

Культуросодержащий слой на местонахождении Года перекрыт рыхлыми отложениями различного генезиса, которые подвергались неоднократному переотложению и были разделены, видимо, большими временными интервалами. В их составе содержатся слабо литифицированные латеритовые, делювиальные, эоловые и глинистые осадки. Таким образом, процессы осадконакопления на левом и правом берегу Ба существенно различались.

Можно предположить, что в этом районе в раннем плейстоцене гранитный цоколь длительное время не был перекрыт рыхлыми отложениями и в результате дефляционных процессов формировалась кора выветривания. Во время похолодания на финальном этапе раннего плейстоцена образовался делювиальный шлейф, состоящий из коры выветривания (5–10 см), крупной неокатанной дресвы и обломочного материала. В отдельных местах этого шлейфа, в частности, в центральной части, прослеживается скопление грубообломочного материала. Артефакты дислоцируются в коре выветривания и в нижней части делювиального шлейфа. Латериты формировались в перекрывающих шлейф отложениях в этом районе, но их переотложение, а также результаты антропогенного воздействия не позволяют зафиксировать этот слой так же четко, как на местонахождениях раннего палеолита на левом берегу Ба. Важно отметить, что по предварительным стратиграфическим наблюдениям раннепалеолитические стоянки на правом берегу несколько древнее, чем местонахождения на левом берегу Ба.

Каменная индустрия с бифасами из раннепалеолитических местонахождений Вьетнама

За четыре года исследования раннепалеолитических местонахождений с бифасами в районе г. Анкхе было обнаружено ок. 1 200 каменных изделий, в т.ч. 872 экз. извлечено из культуросодержащих горизонтов и более 300 артефактов собрано на поверхности. Все археологические находки относятся к раннему палеолиту и образуют гомогенную индустрию, которая свидетельствует об использовании одних способов первичного расщепления, подготовки и оформления маркерных изделий. Вся каменная индустрия в этом районе представляет собой единое целое, хорошо выраженный технико-типологический комплекс в аспекте как первичного расщепления, так и приемов вторичного оформления каменных орудий и их типологической классификации. Особое место в индустрии занимают двусторонне обработанные изделия типа бифасов и типа пик. Такая индустрия обнаружена во Вьетнаме впервые, мы предлагаем назвать ее культурой анкхе.

Все каменные изделия, собранные на поверхности и извлеченные из культуросодержащих горизонтов раннепалеолитических местонахождений, исследуемых в бассейне Ба, можно разделить на восемь основных классов. 1-й класс – нуклеусы, бифасы (орудия со следами двусторонней обработки) (11 экз.), 2-й – орудия типа пик (56 экз.), 3-й – орудия с намеренно выделенным острием в виде носика – шипа (40 экз.), 4-й – скребки высокой формы (4 экз.), 5-й – скребла различной модификации (54 экз.), 6-й – рубящие орудия типа чопперов и чоппингов (70 экз.), 7-й – зубчатые орудия, 8-й – выемчатые изделия [Деревянко, Шу, Цыбанков и др., 2016]. Заготовками для изготовления нуклеусов и орудий являлись, как правило, гальки и валуны разных размеров и форм, а также их фрагменты. Изредка орудия делали из сколов. Для различных хозяйственных нужд использовались, видимо, и неретушированные сколы. Сырьем на местонахождениях в районе р. Ба служили чаще всего крупнозернистый жильный кварц, очень редко – кварциты. Сырье обитатели находили в долине реки, куда по склонам г. Дат в ходе дефляции и пролювиальноколлювиальных процессов скатывались крупные отдельности камня.

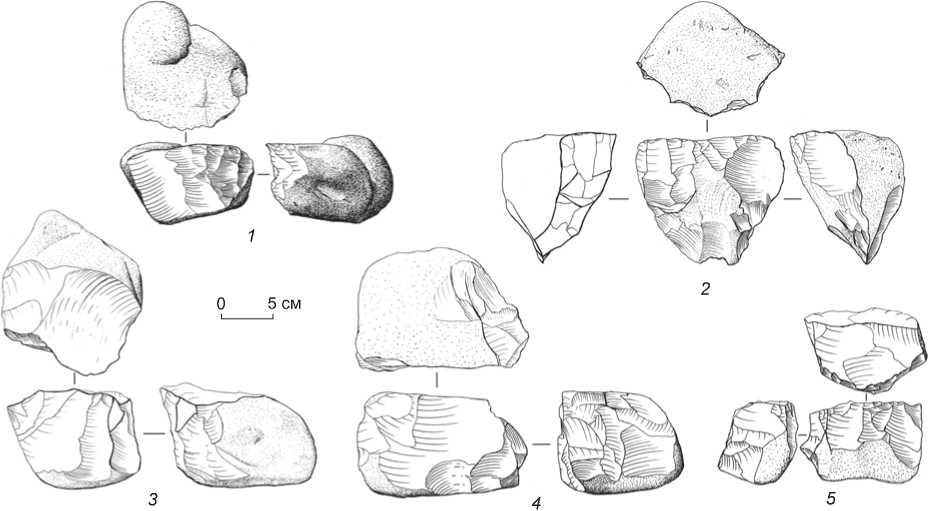

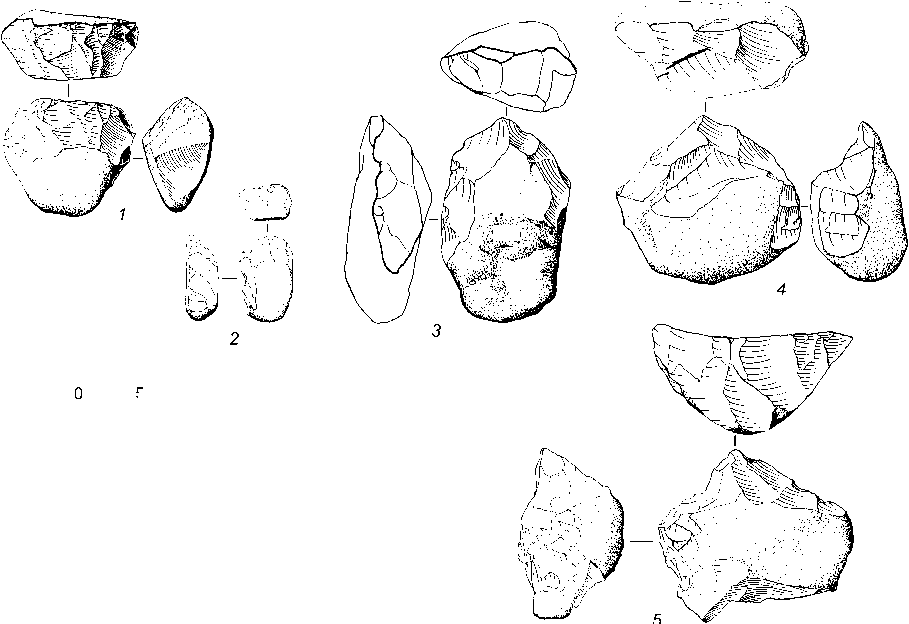

Первичное расщепление на всех раннепалеолитических местонахождениях было ориентировано на эксплуатацию простых галечных нуклеусов с есте- ственной ударной площадкой (одно- и двуплощадочные). На местонахождениях обнаружено небольшое количество нуклеусов, у которых ударная площадка оформлена одним-двумя сколами, а также радиальных ядрищ. У отдельных нуклеусов первых двух типов фиксируется несколько рабочих плоскостей (фронтов) скалывания. Среди нуклеусов с естественной ударной площадкой имеются экземпляры, у которых фронт скалывания и ударная площадка образуют почти прямой угол (рис. 6,1). С таких нуклеусов скалывали бесформенные отщепы различных размеров. Имеются нуклеусы, у которых фронт скалывания и ударная площадка образуют острый угол (рис. 6,2). Судя по негативам, с таких нуклеусов скалывали крупные отщепы с массивным ударным бугорком.

У нуклеусов второго типа ударная площадка подготавливалась преимущественно одним сколом (рис. 6, 3 ). Отщепы могли скалываться с двух сопряженных или противолежащих сторон боковой поверхности ядрищ (рис. 6, 4 ). Крайне редко встречаются двуплощадочные двуфронтальные нуклеусы, у которых одна ударная площадка перенесена на один из первоначальных фронтов скалывания (рис. 6, 5 ).

Радиальные нуклеусы редки на рассматриваемых местонахождениях (рис. 6, 6, 7 ). Они, как правило, овальной в плане формы, линзовидные в профиле и сечении. У большинства ударной площадкой служило ребро между фронтом скалывания и контрфронтом. Крупные отщепы скалывали от краев к центру. Эти нуклеусы требовали от изготовителя большей сноровки и знания структуры сырья [Деревянко, Шу, Цыбан-ков и др., 2016, с. 12].

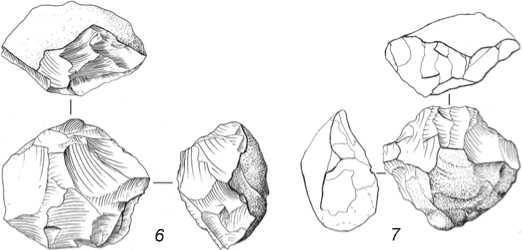

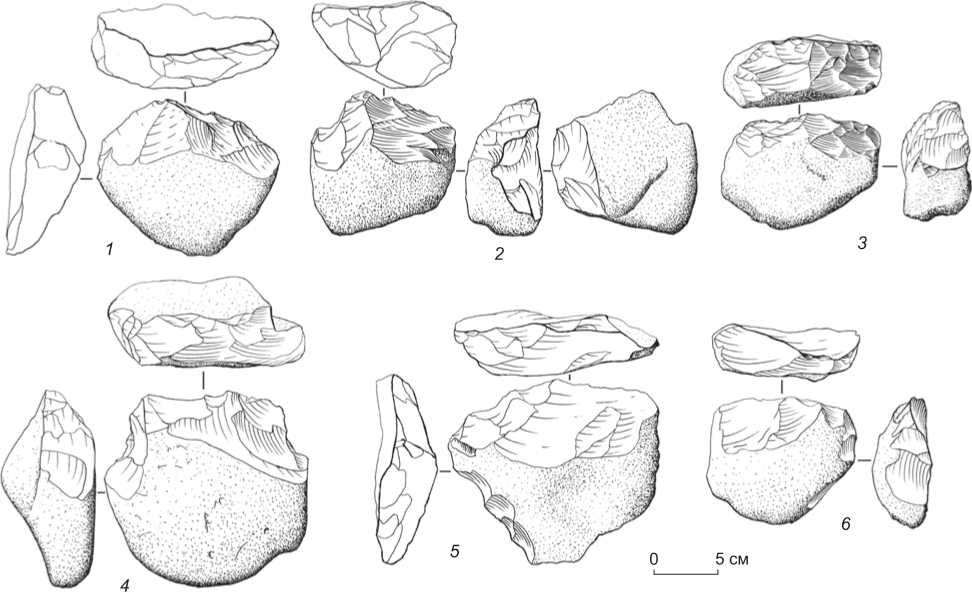

Рубящие орудия представлены чопперами и чоп-пингами. По расположению рабочего края они делятся на поперечные (рис. 7, 1 ) и продольные (рис. 7, 2 ). Встречаются образцы с приостренным концом (рис. 7, 3, 4 ). Одни подвергнуты односторонней обработке рабочего лезвия, другие - двусторонней. Вторичная обработка затрагивала, как правило, только лезвие; на остальной поверхности этих орудий, включая пятку, сохранена желвачная корка.

Особую группу составляют орудия с намеренно выделенным острием в виде носика (рис. 7, 5 ). В отличие от бифасов и орудий типа пик у них острие выделялось или крупными сколами, или дополнительной ретушью и мелкими сколами, образующими своео-

Рис. 6. Нуклеусы с местонахождений раннепалеолитической культуры анкхе.

1, 2 - одноплощадочные однофронтальные с галечной ударной площадкой; 3 - одноплощадочный однофронтальный с подготовленной ударной площадкой;

4 - одноплощадочный двуфронтальный с галечной ударной площадкой; 5 - двуплощадочный двуфронтальный; 6, 7 - радиальные.

1 - Роктынг 10; 2, 5, 7 - Роктынг 4; 3, 6 - Роктынг 1;

4 - Роктынг 7.

til

5 cм

Рис. 7. Орудия с местонахождений раннепалеолитической культуры анкхе.

1 – чоппер с поперечно расположенным рабочим краем; 2 – чоппер с продольно расположенным рабочим краем; 3, 4 – чопперы с приостренным концом; 5 – орудие с «носиком».

1, 2, 4 – Роктынг 4; 3 – Роктынг 1; 5 – Роктынг 7.

Рис. 8. Скребла с местонахождений раннепалеолитической культуры анкхе.

1 – скребло с выпуклым лезвием; 2 – скребло с извилистым лезвием; 3, 4 – галечные скребла; 5, 6 – скребла на сколах.

1, 2, 5, 6 – Роктынг 4; 3 – Роктынг 1; 4 – Роктынг 7.

бразные плечики. Некоторые орудия этого типа имеют крупные размеры, их масса достигает 4 кг.

Значительную долю среди орудий составляют скребла нескольких модификаций. По месту расположения рабочего края скребла делятся на продольные и поперечные. Лезвие может быть выпуклым (рис. 8, 1 ), вогнутым, волнистым или зубчатым (рис. 8, 2 ). Подавляющее большинство этих изделий создано на гальках (рис. 8, 3, 4 ), имеются также экземпляры, сделанные из крупных отщепов и фрагментов галек (рис. 8, 5, 6 ). В отличие от чопперов и чоппингов скребла изготавливались на более плоских гальках, рабочий край у них обрабатывался двух-, иногда трехрядной серией крупных сколов и дополнительно подправлялся мелкой краевой ретушью. Лезвие оформлялось с одной или двух сторон. Противолежащий рабочему лезвию обушок всегда сохранял галечную корку.

Среди орудий имеются зубчатые (рис. 9, 1, 2 ) и выемчатые изделия. Большая часть этих изделий неболь-

Рис. 9. Орудия с местонахождений раннепалеолитической культуры анкхе.

1, 2 – зубчатые изделия; 3–5 – нуклевидные скребки.

1 – Роктынг 4; 2–5 – Роктынг 1.

ших размеров, по сравнению с чопперами, чоппинга-ми и скреблами. Рабочее лезвие у них оформлялось крупными сколами на продольной или поперечной боковой грани. Иногда наблюдается чередующаяся ретушь, формирующая зубцы и выемки. Как и у орудий других типов, у зубчатых и выемчатых изделий вторичной обработке подвергался только рабочий край, на остальной поверхности сохранялась галечная корка.

Немногочисленную, но выделяющуюся на фоне других группу составляют нуклевидные скребки, или скребки высокой формы (рис. 9, 3–5 ). Они изготавливались преимущественно на удлиненных гальках. На одном конце у них имеются негативы мелких и узких снятий. Нуклевидные скребки – особые по технико-типологической характеристике изделия раннего палеолита. Как орудия, сделанные с применением одной техники и идентичные по типологическому облику, они широко представлены в материалах местонахождений раннего палеолита на обширной территории. Наиболее ранние образцы обнаружены в доашельских горизонтах Олдувая [Leakey, 1971]. Скребки высокой формы встречаются на ряде раннепалеолитических местонахождений с галечно-отщеп-ной и ашельской индустрией в Африке, на Ближнем Востоке, Кавказе, в Сибири на стоянке Карама и в других регионах [Clark, Kleindienst, 1974; Любин, Беляева, 2004; Амирханов, 2006; Деревянко и др., 2005]. Появление таких орудий на раннепалеолитических местонахождениях, относящихся к широкому хронологическому интервалу и удаленных друг от друга, – это результат технологической конвергенции, а не миграции человеческих популяций [Деревянко, 2015].

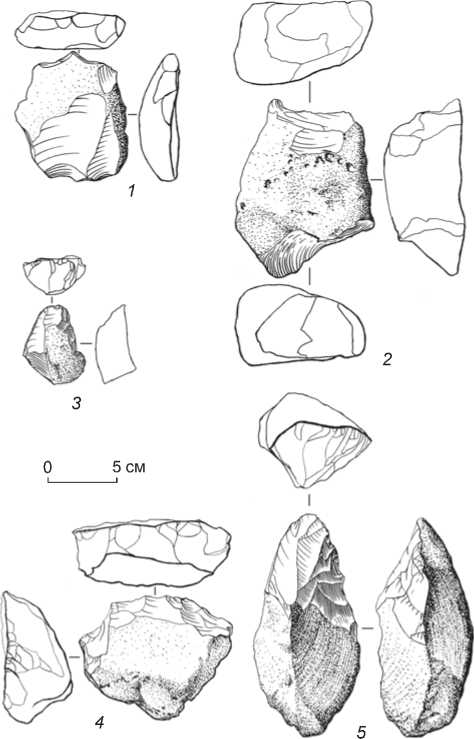

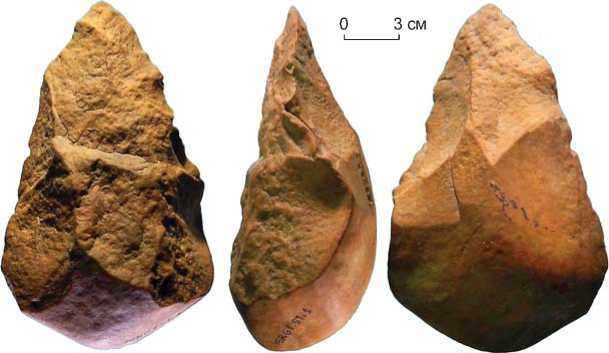

Наибольших затрат энергии и особого умения требовало изготовление двусторонне обработанных изделий – бифасов. Все они сделаны из крупных галек треугольно вытянутой в плане формы, линзовидных или треугольных в сечении. Вторичной обработке подвергался только конвергентно заостренный конец, который с двух сторон обрабатывался крупными сколами (рис. 10). Иногда производилась подправка лезвия более мелкими сколами. На остальной поверхности этих орудий сохранялась желвачная корка. У немногих би-фасов пятка имеет следы дополнительной обработки. Среди симметричных треугольно вытянутых бифа-сов с необработанной пяткой особое место занимают два двусторонне обработанных изделия. Одно из них, найденное в раскопе 3 стоянки Роктынг 4 (рис. 10, 4 ), сделано из крупной вытянутой гальки. Этот бифас с прямым основанием и слегка изогнутым лезвием по форме напоминает акулий зуб. Одна поверхность изделия плоская и сплошь обработана сколами, направленными от краев к центру, другая – выпуклая почти полностью обработана сколами, только в центре изделия остался небольшой участок, покрытый галеч-

Рис. 10. Двусторонне обработанные орудия с местонахождений раннепалеолитической культуры анкхе.

1 – Рокзау 1; 2 – Роклен 2; 3 – Роктынг 10; 4 – Роктынг 4 (раскоп 3); 5 – Роктынг 7 (раскоп 1).

ной коркой. Другое изделие, обнаруженное в раскопе стоянки Роктынг 7, в отличие от предыдущего несет следы лишь частичной обработки плоской поверхности краевой ретушью по всему периметру (рис. 10, 5 ).

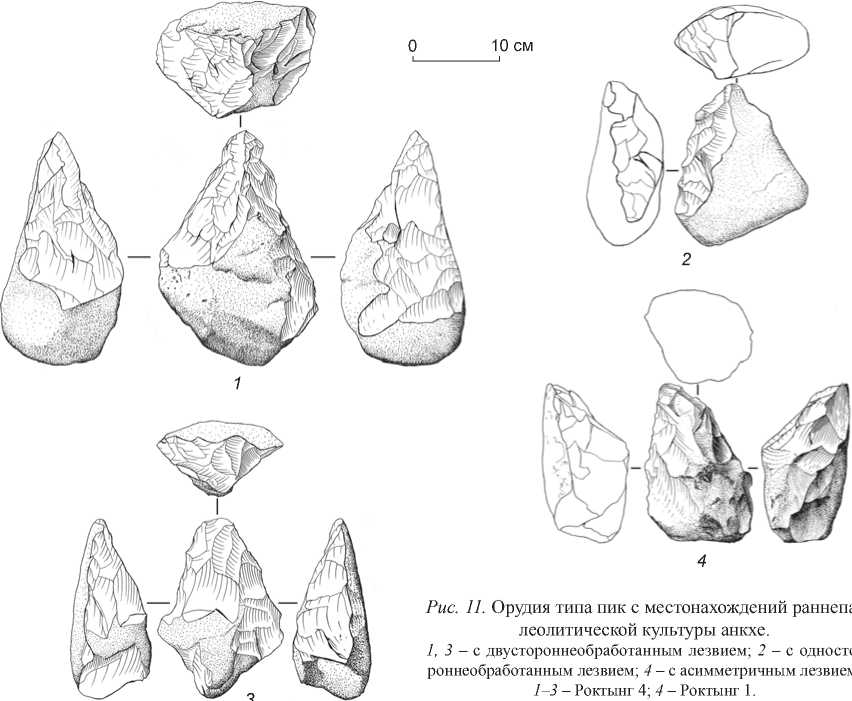

Близкими к ним по форме и степени обработки являются орудия типа пик. Для их изготовления использовались чаще всего крупные, массивные гальки и валуны. Как правило, пикообразные изделия крупные по размерам и весу. Вторичной обработке подвергался только заостренный рабочий край. Остальная поверхность орудий типа пик оставалась покрытой галечной коркой. Ретушь располагалась по обеим сторонам рабочего края (рис. 11, 1, 3 ) или только по одной (рис. 11, 2 ). Какую бы форму не имела исходная заготовка, сечение рабочего лезвия было треугольным; это характерно для орудий типа пик. В отличие от бифасов у этих изделий заостренный конец отчетливо вытянутой формы, часто асимметричный (рис. 11, 4 ).

Каменная индустрия местонахождений на левом берегу Ба базировалась на местном сырье. Нуклеусы и орудия изготавливались из кварцитовых галек и валунов. Немало артефактов выполнено из сырья невысокого каче ства. Внутри заготовок было много трещин и включений крупных зерен, что препятствовало расщеплению. Об этом свидетельствует большое количество галек со следами апробации и плохо диагностируемых обломков. Для получения сколов-заготовок использовались простые монофрон-тальные нуклеусы с минимально подготовленными одной-двумя площадками. Преобладала поперечная ориентация скалывания. На местонахождениях практически отсутствуют сильно сработанные нуклеусы, на большинстве ядрищ можно проследить следы лишь одной серии первичных снятий. Очень мало радиальных ядрищ. Сколы как потенциальные заготовки играли второстепенную роль. Из культуросодержащих горизонтов извлечены сколы, которые не подверглись вторичной обработке. В целом эту индустрию можно назвать галечной: подавляющее большинство орудий сделано из галек; только отдельные скребла, зубчатые и выемчатые орудия небольших размеров оформлены на сколах. Среди орудий преобладают орудия типа пик, изделия с выделенным острием-«носиком», а также чопперо- и чоппин-говидные инструменты. Реже встречаются скребла

10 cм

Рис. 11. Орудия типа пик с местонахождений раннепалеолитической культуры анкхе.

1, 3 – с двустороннеобработанным лезвием; 2 – с односто-роннеобработанным лезвием; 4 – с асимметричным лезвием. 1–3 – Роктынг 4; 4 – Роктынг 1.

и выемчатые изделия. Специфической особенностью индустрии можно считать наличие двусторонне обработанных орудий, которые по морфологическим признакам и характеру обработки сходны с ашель-скими бифасами.

С учетом залегания артефактов in situ в коре выветривания и латеритовых суглинках, а также их технико-типологических характеристик каменную индустрию, несомненно, следует отнести к раннему палеолиту. Вместе с каменными орудиями в культурном слое обнаружено ок. 200 отдельностей тектитов, расплавленных и застывших стекловидных образований, появившихся в результате удара метеоритов о твердую поверхность. Два образца тектитов (со стоянок Года и Роктынг 1) были переданы в лабораторию изотопной геохимии и геохронологии Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (г. Москва) для определения их абсолютной даты. В результате исследований были установлены даты культуросодержащего слоя местонахождения Года – 806 ± 22 тыс. л.н. (лабораторный номер 15962) и местонахождения Роктынг 1 – 782 ± ± 20 тыс. л.н. (лабораторный номер 15963).

Открытие во Вьетнаме раннепалеолитической культуры анкхе с бифасиальными орудиями, отно- сящейся к финалу раннего плейстоцена, позволяет с большой долей уверенности утверждать, что ЮгоВосточная Азия была одним из регионов формирования бифасиальных индустрий в раннем палеолите.

Раннепалеолитические индустрии с бифасами в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии

Х. Мовиус, выдвигая гипотезу о разделении ареала раннепалеолитических индустрий на две зоны – с бифасами (Африка, Евразия до территории Индии) и с чопперами и чоппингами (территория к востоку от Индии), знал об обнаружении бифасиальных орудий в Юго-Восточной Азии. Впервые бифасы были найдены Г.Х.Р. Кёнигсвальдом в 1935 г. в южной части Центральной Явы на местонахождении Паджитан. Позднее такие же орудия были выявлены на Суматре, Калимантане, Бали и в других районах. Х. Мовиус выделил в индустрии местонахождения Паджитан 153 рубила, что составило 6,32 % от всего орудийного набора [Movius, 1944, 1949]. В процентном отношении они уступали чопперам (17,8 %). Коллекция включала также чоппинги (3,68 %). В паджитанском комплексе кроме рубил имеются 3,59 % ручных те- сел и 8,06 % проторубил, которые типологически ближе к ручным рубилам, чем к чопперам и чоппин-гам [Ibid.].

X. Мовиус, зная о наличии в паджитанской индустрии двусторонне обработанных орудий (Юго-Восточная Азия) и бифасов (местонахождение Динцунь, Китай), тем не менее отмечал отличие палеолитических комплексов Юго-Восточной и Восточной Азии от таковых остальной части Евразии [Movius, 1956, 1958]. Нельзя не задаться вопросом: почему X. Мо-виус – один из выдающихся исследователей палеолита, располагая данными о наличии в палеолитических индустриях Юго-Восточной и Восточной Азии рубил, продолжал отстаивать свою гипотезу о разделении ойкумены в раннем палеолите на две зоны: с использованием рубил и с эксплуатацией чопперов и чоппингов. Можно предложить два основных объяснения этого. Первое – паджитанскую индустрию Х. Мовиус датировал поздним плейстоценом. К данному времени отнесены бифасы, найденные в Динцуне. В этот период в Европе уже закончился ашель и развивалась мустьерская индустрия. Второе, главное, уже в годы, когда изучение палеолита Юго-Восточной и Восточной Азии только начиналось, Х. Мовиус, видимо, интуитивно понимал, что линии развития каменной индустрии у гомининов, расселявшихся на этой территории и у обитавших в Африке и западных районах Евразии, были разными.

За последние 60 лет накоплен большой объем нового материала, который подтверждает выводы Х. Мовиуса об отличиях по многим технико-типологическим показателям в целом палеолитических индустрий Восточной и Юго-Восточной Азии от синхронных или близких по времени комплексов западных территорий Евразии и Африки. Об этом своеобразии палеолита восточной части Евразии свидетельствуют также материалы палеолитических местонахождений с бифасами во Вьетнаме.

Миграция гомининов Homo erectus с ашель-ской индустрией из Африки в Евразию началась ок. 1,4 млн л.н. Убейдия в Израиле – наиболее раннее в Евразии местонахождение с ашельской индустрией [Bar-Yosef, Goren-Inbar, 1993]. Известен ряд ашельских стоянок древностью ок. 1 млн лет в Леванте, которые, возможно, являются свидетельствами непрерывности расселения гомининов на Ближнем Востоке [Деревянко, в печати], но достаточно убедительные данные, подтверждающие эту гипотезу, пока не найдены.

Вторая миграционная волна Homo erectus с ашель-ской индустрией устремилась из Африки на Ближний Восток в период, соответствующий МИС 20. Это подтверждается материалами хорошо исследованного местонахождения Гешер-Бенот-Яаков [Goren-Inbar, 1992, 2011; Goren-Inbar, Feibel, Verosub et al.,

2000; Goren-Inbar, Sharon, 2006; Goren-Inbar, Grosman, Sharon, 2011; и др.]. Кратко проследим распространение гомининов с ашельской индустрией второй волны миграции на востоке Евразии.

Одними из важнейших транзитных территорий миграции носителей ашельской традиции на востоке Евразии являются Аравийский п-ов и Иранское нагорье. В Аравии исследовались ашельские местонахождения в основном с поверхностным залеганием культурного слоя [Petraglia, 2003; Амирханов, 2006; и др.]. Ашель Аравии характеризуется наличием бифасов в сочетании с орудиями на отще-пах, чопперами и чоппингами, абсолютным господством техники одноплощадочного нуклеуса с подпараллельным скалыванием и отсутствием кливеров. Ашельские индустрии на севере Аравии в отличие от таковых на юге включают небольшое количество кливеров. Леваллуазская система первичного расщепления почти не использовалась как на юге, так и на севере. Ашельская индустрия в Аравии появилась ок. 500–450 тыс. л.н.

Сравнение технико-типологических характеристик инвентаря ашельских местонахождений Южной Аравии и Ближнего Востока показало, что одним из немногих общих признаков ашельской индустрии является наличие бифасов. Однако бифасы на Ближнем Востоке делали в основном на отщепах, а в Южной Аравии – на желваках и крупных отдельностях. Бифасы в Аравии оформляли крупными и более мелкими сколами и почти никогда не подправляли ретушью. В Южной Аравии не зафиксирована классическая леваллуазская система первичного расщепления, тогда как на Ближнем Востоке, на местонахождении Гешер-Бенот-Яаков, отмечено самое раннее проявление этой техники, которая в дальнейшем доминировала на ашельских стоянках.

На территории Ирана обнаружены ок. 15 ашель-ских местонахождений, расположенных в основном в северо-западной части – вблизи Леванта и Кавказа и в северо-восточной – неподалеку от Туркмении [Biglari, Nokandeh, Heydari, 2000; Biglari, Heydari, Shidrang, 2004; Biglari, Shidrang, 2006; и др.]. Материалы большинства ашельских стоянок с поверхностным залеганием культурного слоя содержат незначительное количество бифасов, орудий, напоминающих кливеры, и свидетельствуют о редком использовании леваллуазского расщепления. Наиболее древние стоянки могут быть датированы периодом не ранее 500–450 тыс. л.н.

В Центральной Азии позднеашельская индустрия зафиксирована в Казахстане, Туркмении и Монголии. Наиболее ярко выраженная бифасиальная индустрия выявлена на местонахождениях финального этапа нижнего и раннего этапа среднего палеолита [Деревянко, 2014]. На этой обширной территории стоян- ки с бифасами обнаружены в северо-западной (п-ов Мангышлак) и центральной частях Казахстана, в Прибайкалье и Прииртышье. В Казахстане больше всего бифасиально обработанных орудий найдено в районе Мугоджарских гор [Деревянко и др., 2001].

Все палеолитические местонахождения Центральной Азии с двусторонне обработанными орудиями типа бифасов характеризуются леваллуазской системой первичного расщепления. На них не найдены кливеры, бифасиально обработанные орудия немногочисленны, а на отдельных местонахождениях единичны, изготовлены на подтреугольных гальках. Двусторонне обработанные изделия не образуют единства и по технико-типологическим характеристикам. Все палеолитические местонахождения в Центральной Азии не древнее 300–250 тыс. лет.

Индийский субконтинент необходимо выделить в особый регион, где прослеживается раннее появление бифасиально обработанных орудий. В настоящее время в Южной Азии исследуются ок. 10 местонахождений древностью от 1,2 до 0,6 млн лет, на которых получила отражение техника двусторонней обработки камня. К таким местонахождениям следует отнести Исампур [Paddayya, 2001; Paddayya, Jhaldiyal, Petraglia, 2006; и др.], Аттирампаккам [Pappu, Akhilesh, 2006; Pappu et al., 2011; и др.], Мор-гаон (> 780 тыс. л.н.), Синги Талав (> 800 тыс. л.н.), Бори (670 ± 30 тыс. л.н.) [Mishra et al., 1995; Paddayya, Jhaldiyal, Petraglia, 2006; Pappu, Akhilesh, 2006; Gaillard et al., 2009; и др.]. На этих стоянках представлены двусторонне обработанные орудия, изготовленные на галечной основе, наличие ашельских кливеров проблематично. С точки зрения одного из авторов, появление двусторонне обработанных изделий на территории Индии, как в Восточной и Юго-Восточной Азии, является результатом технологической конвергенции [Деревянко, 2014].

Поток мигрантов с позднеашельской индустрией достиг территории Индии ок. 600 (500) тыс. л.н. или, может быть, несколько ранее. Р. Денналл ашельское присутствие на территориях Индии и Пакистана связывал с периодом не ранее 700–600 тыс. л.н. [Dennell, 2009, р. 375]. На территории Индии известно несколько сотен позднеашельских местонахождений, относящихся к 500–100 тыс. л.н. В пользу предположения о конвергентном возникновении бифасиальной техники в Южной Азии ок. 1 млн л.н. свидетельствуют данные о появлении ашельской индустрии на сопредельных территориях к западу от Индии (Аравия, Иран) не ранее 700 тыс. л.н.

Согласно результатам исследований, первая миграционная волна представителей H. erectus с этой индустрией, двигавшаяся из Африки на восток Азии ок. 1,4 млн л.н., не распространилась за пределы Ближнего Востока. Наиболее вероятно, что со второй миграционной волной эректусов с ашельской индустрией, которая покинула Африку на рубеже раннего и среднего плейстоцена (местонахождение Гешер-Бенот-Яаков), началось более быстрое продвижение ашеля в Европу и Азию. Этот процесс мог быть связан как с прямой миграцией, так и с эстафетной передачей навыков бифасиальной обработки каменных орудий от одной популяции гомининов к другой.

Первые бифасиальные орудия (типа рубил и кливеров) в Азии зафиксированы в Китае: на местонахождениях Пинлян и Юньсянь обнаружены единичные бифасы и кливеры [Le site…, 2008; Хуан Вэйвэнь, Хоу Ямей, Сон Хёнгён, 2005]. На этой территории открыты ок. 30 палеолитических местонахождений нижнего, среднего и верхнего плейстоцена с т.н. рубилами и кливерами. Больше всего бифасов обнаружено в пров. Гуанси на плато Байсэ, расположенном неподалеку от границы с Вьетнамом. Местонахождения с бифасами в котловине Байсэ датированы по тектитам методом 40Ar/39Ar: 732 ± 39 и 803 ± 3 тыс. л.н. [Hou Yamei et al., 2000]. В горизонте с бифасами находились орудия с двусторонне обработанным лезвием, в т.ч. чоппинги с меньшей и большей площадью обработанной поверхности, похожие на самые древние бифасы Африки [Се Гуанмао, 2002; Се Гуанмао, Ли Цян, Хуан Цишань, 2003].

Появление на территории Китая двусторонне обработанных орудий, близких к ашельским, – результат конвергенции, т.е. их появление связано с развитием автохтонной индустрии. Остальной инвентарь, сопровождающий бифасиальные изделия, не имеет ничего общего с ашельской индустрией. На территориях к западу от Китая не найдено рубил столь древнего возраста. Появление рубил в Байсэ – прекрасный пример конвергенции в раннем палеолите. В различных частях территории Китая в разные эпохи каменного века появлялись двусторонне обработанные орудия, в морфологии которых отсутствовали признаки преемственной связи с рубилами из Байсэ. Результатом конвергенции следует считать появление бифа-сиальных изделий на более поздних хронологических этапах при изменении адаптационных стратегий. Например, двусторонне обработанные орудия с местонахождений Динцунь отличаются от рубил с плато Байсэ типологически и технологически, а также по возрасту – они «моложе» на 500–600 тыс. лет.

Индустрия Байсэ и индустрия культуры анкхе в Центральном Вьетнаме очень близки между собой и по основным технико-типологическим показателям отличаются от ашельской индустрии Африки и Европы. Местонахождения с бифасиальной индустрией на юге Китая и во Вьетнаме значительно древнее стоянок с ашельской индустрией на транзитной территории от Африки до Восточной и Юго-Восточной Азии (Туркмения, Монголия, Казахстан). По технико-ти- пологическим показателям эти индустрии также имеют принципиальные различия.

Некоторые исследователи после публикации дат, установленных по тектитам из местонахождений с би-фасиальной индустрией Байсэ, высказали сомнения в их достоверности [Koeberl et al., 2000]. Возражения основывались на том, что, во-первых, тектиты обычно находятся не in situ , а в переотложенном со стоянии; во-вторых, по наблюдениям этнологов, народы Юго-Восточной Азии часто использовали тектиты как основу для изготовления каменных изделий либо в качестве талисманов. Эти возраже-

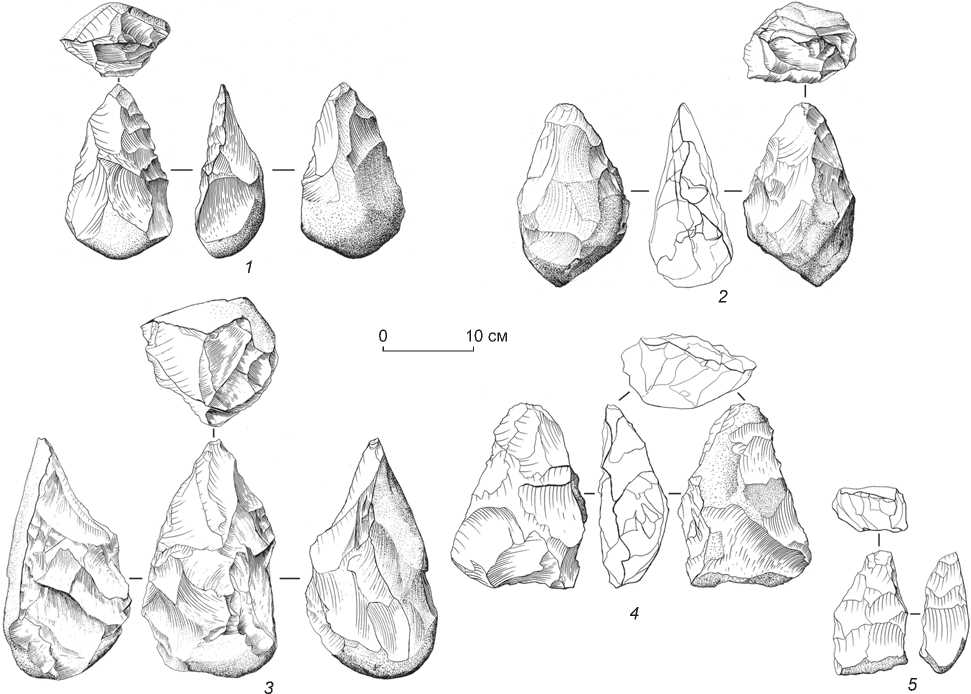

Рис. 12. Двусторонне обработанное орудие культуры анкхе.

ния следует исключить, если принять во внимание наличие тектитов в инситных культуросодержащих горизонтах на местонахождениях раннего палеолита в окрестностях г. Анкхе. Как отмечалось, все тектиты были обнаружены вместе с каменными орудиями в нижнем литологическом горизонте в латеритовых отложениях, обогащенных продуктами выветривания цоколя, или в продуктах коры выветривания. На стоянках в местах нахождения тектитов не зафиксированы следы антропогенного или естественного нарушения нижнего слоя. Размеры тектитов очень малы, из них невозможно изготовить какое-либо изделие. Мы считаем, что нет никаких оснований отрицать практически одновременное попадание в культуросодержащий слой раннепалеолитических местонахождений тектитов и бифасиальных орудий, открытых в северной части Центрального Вьетнама.

Раннепалеолитические местонахождения с бифа-сиальной индустрией в окрестностях г. Анкхе, как указывалось выше, датированы аргоновым методом по тектитам: 806 ± 22 тыс. л.н. и 782 ± 20 тыс. л.н. [Деревянко и др., 2017б]. С технико-типологической точки зрения индустрии из котловины Байсэ и из окрестностей г. Анкхе сходны. Их появление, по нашему мнению, можно объяснить только технологической конвергенцией.

Выделить среди каменного инвентаря раннепалеолитических местонахождений в районе г. Анкхе бифасы, пикообразные изделия, чоппинги порой нелегко, потому что по морфологии, технике и степени обработки они существенно не отличаются друг от друга. Все эти орудия имели, вероятно, сходные функции. Для изготовителя, видимо, важно было получить орудие, позволяющее выполнять такие работы, как рубка и обработка бамбука, дробление, скобление и т.д.; форму создаваемого изделия определяли исходная заготовка, процессы раскалывания и вторичной обработки. В районе г. Анкхе бифасы, обработанные по всей поверхности, не обнаружены. Имеются в основном изделия подтреугольной формы, обработанные с двух сторон на треть или наполовину. У них тщательно оформлены о стрие и верхний конец. Называя эти изделия из Вьетнама бифасами, рубилами, мы должны понимать, что они не тождественны ашельским бифасам из Африки или Европы (рис. 12).

Заключение

Отсутствие на территориях от Ближнего Во стока до Вьетнама и Китая местонахождений древностью 700–800 тыс. л.н., которые принадлежали гомини-нам с ашельской индустрией – представителям второй миграционной волны, не позволяет связывать возникновение бифасиальной индустрии на востоке Евразии с появлением здесь нового населения. Би-фасиальные комплексы Вьетнама сближает с ашель-скими индустриями только наличие двусторонне обработанных орудий. Но бифасы индустрии анкхе, как и комплекс в целом, существенно отличаются от двусторонних орудий и других изделий ашеля Европы. На стоянках с индустрией анкхе отсутствуют кливеры, признаки использования леваллуазской системы расщепления. Все это свидетельствует о том, что появление бифасиальной индустрии на территории Вьетнама, как и на пространствах Китая, было обусловлено технологической конвергенцией. Бифа-сиальная индустрия в Восточной и Юго-Восточной Азии возникла на основе местной галечно-отщепной индустрии. На это указывают следы первичного расщепления и вторичной обработки каменных орудий, а также весь технико-типологический раннепалеолитический комплекс.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Открытие бифасиальной индустрии во Вьетнаме

- Амирханов Х.А. Каменный век Южной Аравии. -М.: Наука, 2006. -693 с.

- Борисковский П.И. Первобытное прошлое Вьетнама. -М.; Л: Наука, 1966. -184 с.

- Борисковский П.И. Древний каменный век Южной и Юго-Восточной Азии. -Л.: Наука, 1971. -173 с.

- Деревянко А.П. Проблема бифасиальной техники в Китае//Археология, этнография и антропология Евразии. -2008. -№ 1. -С. 2-32.

- Деревянко А.П Бифасиальная индустрия в Восточной и Юго-Восточной Азии. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -372 с.