Отложения среднего неоплейстоцена в нижнем течении р. Печоры

Автор: Воробьев Н.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (317), 2021 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты литологического исследования четвертичных отложений в береговых обнажениях долины нижнего течения р. Печоры. На широтном отрезке Печоры вскрываются два горизонта валунных суглинков (морен) и подстилающие, разделяющие либо перекрывающие моренные толщи межморенные осадки флювиального генезиса. По результатам изучения текстурных, гранулометрических и минералогических особенностей мелкозема отложений и петрографического состава крупнообломочного материала сделан вывод о поступлении обломков пород при формировании морен из разных терригенно-минералогических провинций. Подтвержден ледниковый генезис валунных суглинков. Образование нижней печорской (днепровской) морены связано с Северо-Восточной питающей провинцией, а верхней московской (вычегодской) - с Северо-Западным Фенноскандинавским центром оледенения.

Печора, четвертичные отложения, валунные суглинки, литология, морены, неоплейстоцен, ледниковые отложения

Короткий адрес: https://sciup.org/149136626

IDR: 149136626 | УДК: 551.793.9(282.247.11.044) | DOI: 10.19110/geov.2021.5.3

Текст научной статьи Отложения среднего неоплейстоцена в нижнем течении р. Печоры

Изучение четвертичных отложений было проведено на широтном отрезке долины р. Печоры. Изучены преимущественно валунные суглинки — морены, наиболее широко распространенные на северо-востоке европейской части России и в большинстве случаев слагающие основную часть четвертичного разреза. Для выявления особенностей вещественного состава разновозрастных моренных горизонтов, установления источников сноса и путей приноса терригенного материала при формировании морен проведено их комплексное литологическое исследование. Особое внимание уделялось изучению гранулометрического и минерального, а также петрографического состава крупнообломочного материала, содержащегося в моренах, ориентировки удлиненных обломков пород в разновозрастных горизонтах валунных суглинков. Особенности литологического состава морен образуются при продвижении покровного ледника из центра оледенения в результате совместного влияния удаленных, транзитных и местных подстилающих пород. Мореносодержащий лед, продвигаясь по подстилаю- щему ложу, теряет часть изначальных особенностей состава, присущих ему вблизи центров оледенения, и приобретает новые. При следовании ледников из разных питающих ледниковых провинций за счет ассимиляции подстилающих пород различного состава формируются разновозрастные горизонты морен со специфическими литологическими характеристиками, которые в ряде случаев можно рассматривать в качестве критериев их расчленения и корреляции. Немаловажная роль при этом отводится изучению палинологических остатков и палеомикротериофауны в межледниковых образованиях, что способствует более достоверному установлению возраста отложений.

Материалы и методы исследований

В работах предшественников: Б. И. Гуслицера, А. С. Лаврова и Л. М. Потапенко, Л. Н. Андреичевой [7, 8, 9, 13, 14, 1] — приведены данные изучения четвертичных отложений на широтном отрезке р. Печоры. В обнажениях этого участка А. С. Лавровым и Л. М. Потапенко выделяются верхний и средний отделы нео-

плейстоцена. Согласно результатам комплексного исследования четвертичных отложений, полученным Б. И. Гуслицером с коллегами, разрез на этом участке реки представлен осадками среднего неоплейстоцена. Верхний неоплейстоцен вскрывается только в низовье р. Печоры, а отложения нижнего неоплейстоцена вскрыты лишь скважинами [2].

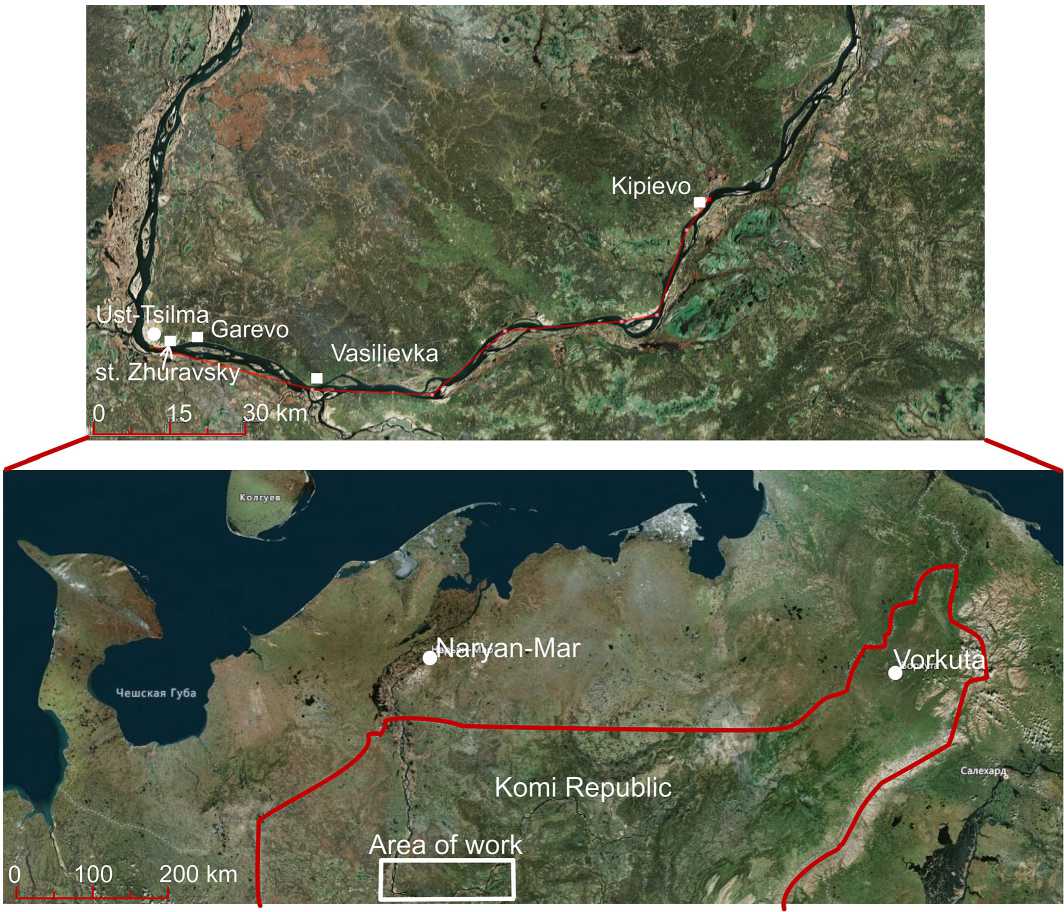

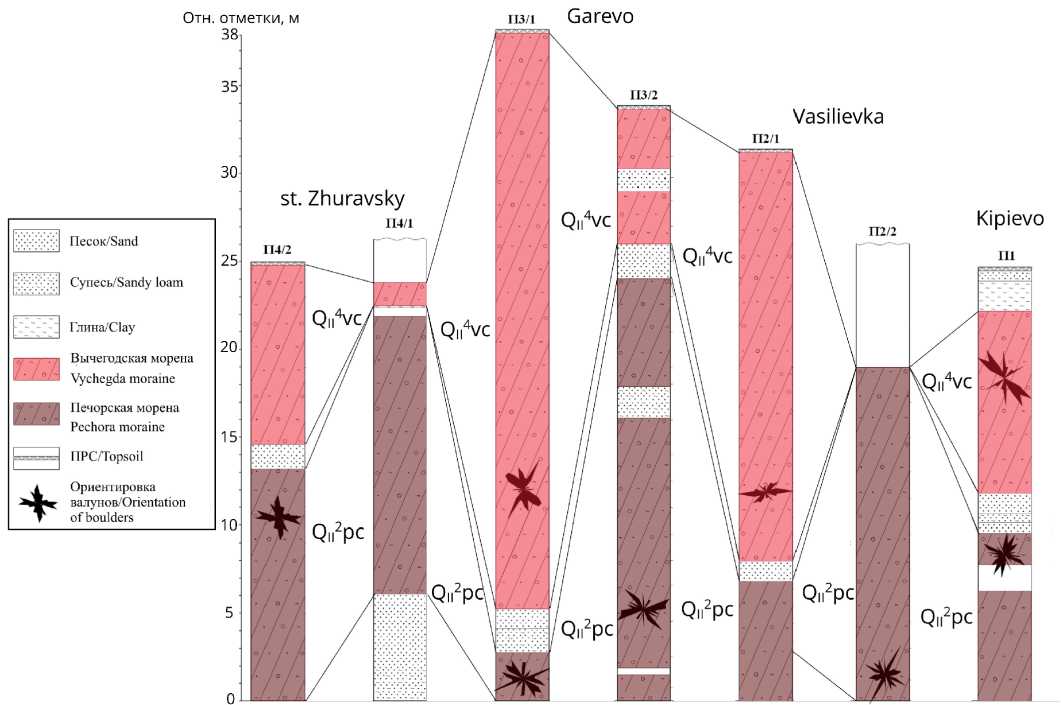

Материалом для статьи послужил каменный материал полевого сезона 2005 года из разрезов широтного отрезка Печоры и данные литологических исследований, выполненных сотрудниками лаборатории геологии кайнозоя. Каменная проба была предоставле на А. В. Ячменевым, который проводил полевые исследования. Нами была проведена аналитическая обработка данных минералогического, гранулометрического и петрографического состава, построены разрезы и проведена их корреляция. Был изучен участок долины от с. Кипиево до с. Усть-Цильма длиной около 130 км (рис. 1). На этом участке в береговых обнажениях сделаны 7 расчисток вблизи следующих населенных пунктов: с. Кипиево (обн. П-1); д. Васильевка (обн. П-2/1 и П-2/2); д. Гарево (обн. П-3/1 и П-3/2) и ст. Журавского (обн. П-4/1 и П-4/2).

Было проведено детальное послойное описание разрезов четвертичных отложений и отобраны образцы для различных видов анализов. Особое внимание обращалось на условия залегания валунных суглинков, характер контактов между слоями, окатанность крупнообломочного материала. Проводились замеры ориентировки удлиненных осей обломков пород, содержащихся в толщах валунных суглинков, не менее 50 штук в каждой расчистке. Исследование гранулометрического и минералогического состава морен проводилось в лабораторных условиях.

Гранулометрический состав валунных суглинков изучался с целью получения структурной характеристики отложений: размеров слагающих частиц и степени сортированности мелкозема. Гранулометрический анализ выполнялся с применением ситового и пипеточного методов [10]. Ситовым методом исследовался песчано-гравийный материал, а алевропелитовые фракции оттягивались пипеточным методом. Результаты гранулометрического анализа интерпретировались с помощью гистограмм, кумулятивных кривых, круговых диаграмм. При обработке полученных результатов были посчитаны средний диаметр зерен dср и коэффициент сортировки Sc. Значения коэффициента сортировки материала, близкие к 1, свидетельствуют о хорошей сортировке осадков, тогда как значения, близкие к нулю, указывают на присутствие всех фракций примерно в равных количествах, что характерно для ледниковых отложений — морен [4].

Минералогическим методом анализировалась фракция 0.25—0.10 мм валунных суглинков, наиболее полно отражающая материал питающих провинций и доступная для изучения [1, 2]. Предварительная под-

Рис. 1. Расположение района исследований на космоснимке

Fig. 1. Location of the research area in the satellite image

готовка проб для проведения минералогических анализов заключалась в том, что из двухсотграммовой навески отложений по методике М. Ф. Викуловой [5] отмывалась фракция менее 0.01 мм. В оставшейся части пробы выделялись гранулометрические фракции, которые далее подвергались разделению в бромоформе, магнитной сепарации, взвешиванию, затем изучались под бинокуляром, в иммерсионных препаратах, при необходимости — фотометодом и на сканирующем микроскопе.

Замеры ориентировки удлиненных обломков пород и изучение петрографического состава валунногалечного материала проводились для выяснения направлений переноса обломочного материала с целью установления питающих ледниковых провинций. Удлиненные обломки не должны быть крупнее 1—3 см с соотношением сторон 1:3. В полевых условиях визуально определялся петрографический состав крупных обломков пород, петрографические пробы должны включать не менее 50 обломков. В случаях затруднений в визуальном их определении обломки отбирались для последующего микроскопического изучения.

Результаты исследований и их обсуждение

Как уже отмечалось, в долине широтного отрезка р. Печоры между с. Кипиево и ст. Журавского вскрываются два горизонта валунных суглинков — морен — и межморенные осадки флювиального генезиса, подсти лающие, разделяющие либо перекрывающие их. Флювиальные отложения, подстилающие нижний моренный горизонт, выступают лишь в обн. П-4 близ ст. Журавского. Здесь они имеют видимую мощность 6.1 м и в нижних двух метрах представлены песком плотным, неслоистым, тонкозернистым, желтовато-серого цвета, с тонкими включениями растительного детрита (р. д.). Вверх по разрезу появляются глинистые прослои, песок переходит в алеврит со средним диаметром (dср), равным 0.033 мм, и коэффициентом сорти- рованности мелкозема (Sc), составляющим 0.36. Содержание тяжелых минералов в алеврите мизерно — 0.06 %, тяжелая фракция представлена ильме- нит(11.6 %)-гранат(18.1 %)-амфибол(28.8 %)-эпидото-вой(30.4 %) минеральной ассоциацией. Минералы титановой группы составляют лишь 4 %, а метаморфические минералы отсутствуют. С четким горизонтальным контактом алевриты перекрываются мореной, на контакте отмечается скопление растительного детрита.

Нижняя моренная толща вскрыта во всех изученных береговых обнажениях, ее мощность варьирует от 3 до 24 м, а иногда валунный суглинок слагает весь разрез (обн. П2/2). Подошва морены во всех обнажениях, кроме П4/1, где ее подстилают флювиальные осадки, располагается под урезом воды. В нескольких обнажениях толща морены разлинзована песками и алевритами.

В нижней части разреза у с. Кипиево вскрыта толща темно-серых валунных суглинков мощностью 9 м, с включениями гравия, реже гальки и валунов, иногда встречаются гнезда песка. По гранулометрическому составу валунные суглинки имеют низкую степень сортировки (Sс= 0.13—0.19), средний диаметр зерен (dср) составляет 0.02 мм. Преобладает алевритовая фракция

Минералы/ Minerals

Ильменит / Ilmenite

Эпидот / Epidote

Амфибол / Amphibole

Гранат / Garnet

Пирит / Pyrite

Сидерит / Siderite

Группа титановых минералов / Group of titanium minerals

Группа метаморфических минералов / Group of metamorphic minerals

П-1 П-2 П-3 П-4

Номер обнажения / Outcrop No

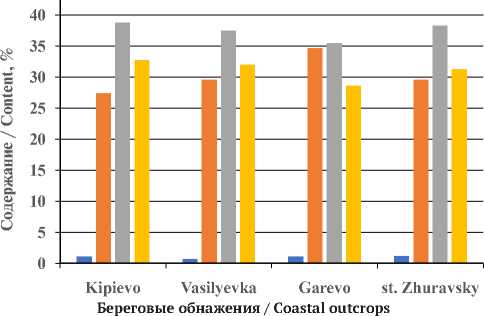

Рис. 2. Минеральный состав тяжелой фракции нижней морены на широтном отрезке р. Печоры

Fig. 2 . Mineral composition of the heavy fraction of the lower moraine in the latitudinal section of the Pechora River

(40.7 %), в меньших количествах содержатся глина (32.3 %) и песок (25.8 %). Для состава тяжелой фракции характерна сидерит(12.1 %)-амфибол(17.7 %)-гра-нат(18.2 %)-эпидотовая(22.7 %) минеральная ассоциация. Высоки содержания ильменита (9.9 %) и пирита (7.6 %) (рис. 2).

В районе д. Васильевка (напротив устья р. Ижмы) сделаны 2 расчистки. В расч. П2/1 плотный неслоистый валунный суглинок темно-серой окраски вскрыт в нижней части и имеет мощность около 3 м. Суглинок содержит включения валунов и галек горных пород различного петрографического состава. Расч. П2/2 сложена монотонной толщей валунного суглинка мощностью 19 м. Темно-серый валунный суглинок представляет собой плотную неслоистую толщу с включениями валунов и галек горных пород различного петрографического состава. В гранулометрическом спектре преобладает алевритовая фракция — 37.5 %, глин содержится 32 %, песка — 29.6 %. Степень сортировки низкая (Sс — до 0.22), средний диаметр зерен (dср) составляет 0.03 мм. Состав тяжелой фракции представлен ильме-нит(10.4 %)-сидерит(11.1 %)-амфибол(17.4 %)-гра- нат(19 %)-эпидотовой(22.1 %) ассоциацией минералов с повышенным содержанием пирита (7.9 %).

В обнажении Гарево нижняя толща валунных суглинков также встречается в двух расчистках. В расч. П3/1 вскрыты всего лишь 2—3 м суглинков в ее основании, тогда как в расч. П3/2 ее мощность достигает 24 м, что составляет более половины всего разреза. Толща представлена плотными неслоистыми, распадающимися на отдельности валунными суглинками темно-серой окраски, с включениями обломков пород. В отличие от предыдущих обнажений в гранулометрическом составе морены почти в равных количествах представлены песчаная (32.3 %) и алевритовая (32.1 %) фракции, а глинистая фракция составляет 23.9 %. Степень сортированности материала (Sс) низкая — 0.18, а средний диаметр зерен (dср) — около 0.03 мм. Тяжелую фракцию валунных суглинков слагает ильме- нит(10.7 %)-сидерит(11.3 %)-амфибол(12.5 %)-гра-нат(18.9 %)-эпидотовая(24.3 %) минеральная ассоциация. Повышены также содержания пирита (7.7 %).

В районе ст. Журавского в нижней части разреза лежит очень плотный валунный суглинок темно-серо- 39

го цвета мощностью 13—14 м. По гранулометрическому составу валунные суглинки слабосортированы (Sс — от 0.12 до 0.2), средний диаметр зерен (dср) составляет 0.03 мм. Преобладает алевритовая фракция (38.4 %) и почти в равных количествах содержатся глина (31.1 %) и песок (30 %). В составе тяжелой фракции выделяется ильменит(11.1 %)-пирит(12 %)-амфибол(16.6 %)-гра-нат(18.2 %)-эпидотовая (20.9 %) минеральная ассоциация с высокими содержаниями сидерита (7.9 %) и группы титановых минералов (5.8 %).

Таким образом, во всех обнажениях нижняя моренная толща сложена плотными неслоистыми темно-серыми валунными суглинками с близким гранулометрическим составом и однотипными ассоциациями тяжелых минералов.

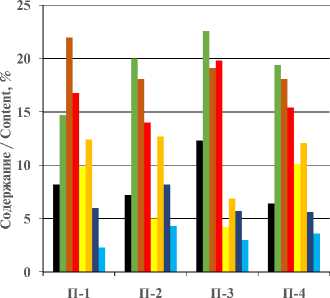

Соотношение песчаной, алевритовой и глинистой фракций в среднем по толще составляет 30 : 37 : 31 % соответственно, что, по сути, представляет собой «оптимальную смесь» (рис. 3). Низкие коэффициенты сортировки и близкие содержания алевритовой, песчаной и глинистой фракций указывают на принадлежность этих отложений к ледниковым моренным образованиям [16].

Фракции / Fractions, mm 2-1 1,0-0,1 0,1-0,01 <0,01

Рис. 3. Гранулометрический состав нижней морены на широтном отрезке р. Печоры

Fig. 3. Granulometric composition of the lower moraine in the latitudinal section of the Pechora River держатся песчаники и алевролиты (около 30 %). Кварцитопесчаники составляют 10 %, кристаллические породы лишь 5 %. Замеры ориентировки удлиненных осей обломков пород дали преимущественное направление с северо-северо-востока на юго-юго-запад.

Практически во всех обнажениях нижняя морена перекрыта маломощным слоем флювиальных отложений. По гранулометрическому составу преобладает песок, количество которого в среднем составляет 62.8 %, алевритов содержится 24.1 % и глин — 14 %. Средний диаметр зерен (dср) составляет от 0.030 до 0.139 мм, осадки хорошо сортированы: степень сортировки (Sс) достигает 0.69. Тяжелые минералы в разрезе Кипиево слагают гранат(15.7 %)-эпидот(21.8 %)-амфиболо- вую(25 %) ассоциацию, в разрезе Васильевка тяжелая фракция представлена ильменит(10.9 %)-амфи- бол(15.8 %)-гранат(17.5 %)-эпидотовой(28.2 %) минеральной ассоциацией, в Гарево — гранат(11.9 %)-иль-менит(12.4 %)-амфибол(15.4 %) - эпидотовой(26.2 %) ассоциацией с высоким содержанием группы титановых минералов — 16.1 %. В обнажении близ ст. Журавского в тяжелой фракции алевритов предположительно озерного генезиса доминирующим минералом является эпидот, составляющий 30.4 %, немного меньше содержится амфибола — 28.8 %, количество граната составляет 18.1 %, ильменита — 11.6 %. Таким образом, в составе тяжелой фракции флювиальных отложений, залегающих на нижней морене, преобладают четыре ми нерала: эпидот, среднее содержание которого составляет 26.4 %, несколько меньше амфибола — 21.3 %, на гранат приходится 15.8 %, на ильменит — 11.6 %.

Озерные отложения перекрываются валунными суглинками — верхней мореной изменчивой мощности (2—32 м), плотной, неслоистой, распадающейся на оскольчатую отдельность и содержащей обломки и крупные валуны пород размером около 30 см.

В обнажении Кипиево верхняя морена имеет буровато-коричневую окраску и мощность 10 м. По гранулометрическому составу она практически не сортирована (Sс — от 0.12 до 0.22), средний диаметр зерен (dср) составляет 0.02 мм, преобладает глинистая фракция (37.7 %), в меньшем количестве содержатся алеврит (30 %) и песок (29.1 %). Для минерального состава тяжелой фракции характерна сидерит(12.4 %)-эпи-

Тяжелая фракция нижнего моренного горизонта во всех обнажениях представлена эпидотом, составляющим в среднем 23.2 %, гранатом — 18.7 %, амфиболом —14.9 %, сидеритом — 11.5 %, ильменитом — 10 % и пиритом — 9.4 %. Высокие содержания сидерита и пирита в тяжелой фракции могут быть связаны с триасовыми подстилающими породами [17]. Большие концентрации ильменита, возможно, свидетельствуют о влиянии пород Урала, где ильменит встречается в основных и щелочных магматических породах, устойчив к выветриванию [15].

Обломки пород в нижней морене представлены неокатанными, слабоокатанными и угловато-окатанными разностями. В петрографическом спектре пород доминируют карбонатные породы. На долю темно-серых известняков и доломитов приходится 33 %, а на светлые разности — 13 %, в меньшем количестве со- 40

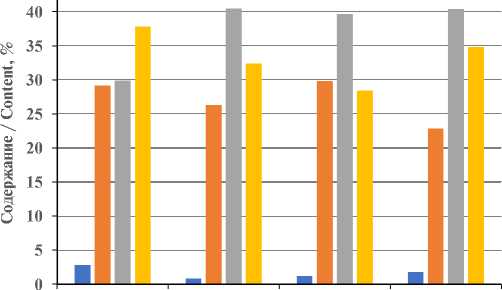

Ильменит / Ilmenite

Эпидот / Epidote

Амфибол / Amphibole

Гранат / Garnet

Пирит / Pyrite

Группа метаморфических минералов / Group of metamorphic minerals

Сидерит / Siderite

Группа титановых минералов / Group of titanium minerals

Номер обнажения / Outcrop No

Рис. 4. Минеральный состав тяжелой фракции верхней морены на широтном отрезке р. Печоры

Минералы / Minerals

Fig. 4. Mineral composition of the heavy fraction of the upper moraine in the latitudinal section of the Pechora River

дот(14.7 %)-гранат(16.8 %)-амфиболовая(22 %) ассоциация (рис. 4). Довольно высокие содержания пирита (9.9 %) и ильменита (8.2 %).

В разрезе у д. Васильевка мощность верхней морены темно-серой окраски с буроватым оттенком составляет около 23 м. В гранулометрическом спектре преобладает алевритовая фракция — 39.1 %, глины содержится 31.1 %, песка — 28.9 %. Степень сортирован-ности материала Sс = 0.12—0.26, а средний диаметр зерен (dср) равен 0.02 мм. Состав тяжелой фракции пред ставлен сидерит(12.7 %)-гранат(14 %)-амфи- бол(18.1 %)-эпидотовой(20 %) ассоциацией минералов с повышенным содержанием группы титановых минералов (13.5 %), количество ильменита составляет 7.2 %, пирита — 6 %.

В обнажении Гарево верхняя буровато-темно-серая толща валунных суглинков вскрыта двумя расчистками. В расч. П3/1 верхняя морена слагает почти весь разрез — 32 м, тогда как в расч. П3/2 она имеет небольшую мощность — всего 6 м. В гранулометрическом составе валунных суглинков доминирует алевритовая фракция, составляя 39.9 %, а песчаная и глинистая фракции содержатся почти в равных количествах — 29.1 и 28.9 %. Как и в других обнажениях, верхняя морена имеет низкую степень сортированности мелкозема — Sс = 0.11—0.22, а средний диаметр зерен (dср) составляет 0.02 мм. Тяжелая фракция валунных суглинков представлена ильменит(12.1 %)-гранат(18.9 %)-ам-фибол(18.9 %)-эпидотовой(22.1 %) ассоциацией минералов. Повышены содержания сидерита (8.5 %) и группы титановых минералов (5.8 %).

В обнажении ст. Журавского верхняя морена также вскрыта в двух расчистках. В расч. П4/1 ее мощность составляет лишь 1.5 м, а в расч. П4/2 достигает 10 м. По гранулометрическому составу валунные суглинки имеют низкую степень сортированности материала (Sс = = 0.07—0.25) и средний диаметр dср = 0.02 мм. Здесь также преобладающей является алевритовая фракция — 43.6 %, глин содержится 32.7 %, песка — 21.8 %. Тяжелая фракция образует гранат(16.5 %)-амфи- бол(19.1 %)-эпидотовую(21.3 %) минеральную ассоциацию. Наблюдаются достаточно высокие содержания сидерита (9 %), ильменита (8 %) и пирита (7.6 %), группа титановых минералов составляет 5.2 %.

Таким образом, верхняя морена во всех обнажениях имеет буровато-темно-серую окраску и сходный литологический состав.

По результатам гранулометрического анализа, процентные содержания песчаной, алевритовой и глинистой фракций в валунных суглинках составляют 27 : 37 : 33 % соответственно. Отмечаются высокие содержания глинистой фракции (рис. 5), на что указывал Б. И. Гуслицер с соавторами [7]. Полученные результаты текстурно-структурного изучения валунных суглинков здесь также свидетельствуют об их ледниковом генезисе [16].

В составе тяжелых минералов верхней морены максимальные значения имеют амфиболы, составляющие 18—22 %. Это может быть связано с магматиче скими и метаморфическими горными породами Балтийского щита, где в южном, центральном и Кольско-Карельском сегментах широко представлены амфиболиты [11]. Как уже отмечалось ранее, наличие сидерита (11 %) и пирита (7.3 %) говорит о взаимодействии

Kipievo Vasilyevka Garevo st. Zhuravsky

Береговые обнажения / Сoastal outcrops

Фракции / Fractions, mm

2-1 1,0-0,1 0,1-0,01 <0,01

Рис. 5. Гранулометрический состав верхней морены на широтном отрезке р. Печоры

Fig. 5. Granulometric composition of the upper moraine in the latitudinal section of the Pechora River ледника с триасовыми подстилающими породами [3], причем содержания сидерита во всех обнажениях выше, чем пирита (рис. 5). Довольно высокие значения группы титановых минералов (5.6—8.2 %) и ильменита (7—12 %), возможно, связаны с ассимиляцией их из древних метаморфических сланцев Тимана, обогащенных титаном [6].

По петрографическим данным, в верхней морене большая часть обломков представлена карбонатными породами (38 %), где темноокрашенные разности составляют 11 %. Песчаники, алевролиты и аргиллиты в сумме составляют около 20 %. Количество дальнеприносных магматических и метаморфических пород значительно (около 20 %), что отмечалось и Л. Н. Андре-ичевой [1, 2]. Ориентировка удлиненных обломков пород преимущественно с северо-северо-запада на юго-юго-восток.

Таким образом, комплексное изучение валунных суглинков позволило выделить два разновозрастных ледниковых горизонта. Нижний горизонт относится к печорской (днепровской) морене (рис. 6), образование которой связано с Северо-Восточной питающей ледниковой провинцией. Об этом свидетельствует состав тяжелой фракции, где преобладают: эпидот — в среднем 23.2 %, гранат — 18.7 %, амфибол —14.9 %, сидерит — 11.5 %, ильменит — 10 % и пирит — 9.4 %. Высокие значения сидерита и пирита в тяжелой фракции могли поступать в морену из подстилающих триасовых пород [17]. Повышенные концентрации минералов группы эпидота — циозита, гранатов и ильменита — характерны для пород Северо-Восточной терригенноминералогической провинции [3], а замеры ориентировки удлиненных осей валунов в нижней морене подтверждают ее связь с северо-востоком.

Формирование верхнего горизонта валунных суглинков связано с вычегодской (московской) мореной (рис. 6), которая образовалась за счет материала из Северо-Западного (Фенноскандинавского) центра оледенения (рис. 6). Гранулометрический анализ верхней морены показывает более глинистый состав по сравнению с нижней, поскольку на формирование верхней 41

Рис. 6. Сопоставление разрезов в береговых обнажениях бассейна р. Печоры

Fig. 6. Comparison of sections of coastal outcrops in the Pechora river basin

морены большое влияние оказывали подстилающие межморенные флювиальные отложения. В составе тяжелых минералов преобладает амфибол (18—22 %), что, возможно, отражает связь с породами Балтийского щита, где широко представлены амфиболиты [11]. Довольно высокие содержания минералов группы титановых в верхней морене (5.6—8.2 %), по-видимому, указывают на ассимиляцию древних метаморфических сланцев Тимана [6]. В валунных суглинках верхнего горизонта содержится большое количество дальнеприносных магматических и метаморфических пород (20 %), которые распространены на Балтийском щите. Все эти данные подтверждаются ориентировкой удлиненных обломков преимущественно с северо-северо-запада.

Разделяющая их толща флювиальных осадков, по-видимому, относится к родионовскому межледниковью [9, 12].

Выводы

По данным текстурных исследований, результатам гранулометрического и минералогического анализов мелкозема и петрографического состава круп нообломочного материала на широтном отрезке р. Печоры в береговых обнажениях вскрываются два горизонта валунных суглинков и подстилающие и разделяющие их межледниковые отложения. Сделан вывод о ледниковом генезисе и сносе материала при формировании морен из разных терригенно-минералогических провинций.

Выделенные два разновозрастных горизонта морен имеют различные литологические характеристики. По результатам гранулометрического состава мелкозема валунных суглинков нельзя с уверенностью говорить о возрастной принадлежности морен в связи с 42

вариациями структурных особенностей пород, слагающих ледниковое ложе. В минеральных ассоциациях тяжелой фракции нижней и верхней морен наблюдаются определенные отличия, обусловленные сносом материала для формирования морен из разных терригенно-минералогических провинций. Важно при этом учитывать и особенности состава подстилающих коренных пород. Комплексное изучение валунных суглинков показало, что формирование печорской морены связанно с Северо-Восточной терригенно-минералогической провинцией, а вычегодской — с Фенно-скандинавским центром оледенения. Разделяющая моренные горизонты толща флювиальных осадков относится к родионовскому межледниковью.

Работа выполнена в рамках темы НИР ГР № AAAA-A17-117121140081-7.

Список литературы Отложения среднего неоплейстоцена в нижнем течении р. Печоры

- Андреичева Л. Н. Плейстоцен европейского Северо-Востока. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 306 с.

- Андреичева Л. Н. Основные морены Европейского Северо-Востока России и их литостратиграфическое значение. СПб.: Наука, 1992. 125 с.

- Батурин В. П. Петрографический анализ прошлого по терригенным компонентам. М.; Л., 1947. 335 с.

- Вистелиус А. Б. Задачи геохимии и информационные меры // Сов. геология. 1964. № 12. С. 5—26.

- Викулова М. Ф. Общая характеристика глин // Методическое руководство по петрографо-минералогическому изучению глин. М., 1957. С. 7—90.

- Гроссгейм В. А., Бескровная О. В., Геращенко И. Л. и др. Методы палеогеографических реконструкций (при поисках залежей нефти и газа). Л.: Недра, 1984. 271 с.

- Гуслицер Б. И., Лосева Э. И., Гладкова И. Г., Кыштымова Л. Т. Стратиграфия плейстоценовых отложений Печорского Приуралья/ Институт геологии Коми филиала АН СССР. Сыктывкар,1971. 310 с.

- Гуслицер Б. И. Стратиграфия нижнего и среднего плейстоцена южной части Печорского Урала // Вопросы стратиграфии и корреляции плиоценовых и плейстоценовых отложений северной и южной частей Предуралья. Вып. 2, Уфа. 1972.

- Гуслицер Б. И. Возраст валунных суглинков и меж-моренных отложений в районе с. Кипиево (нижняя Печора) по данным изучения костей грызунов // Геология и полезные ископаемые северо-востока европ. части СССР (Ежегодник-72 Ин-та геологии Коми ФАН СССР). Сыктывкар, 1973. С. 71—77.

- Качинский Н. А. Механический и микроагрегатный состав почв, методы его изучения. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 191 с.

- Кратц К. О., Мангуссон Н., Симонен А., Хольтедаль О. Балтийский щит // Тектоника Европы. М., 1964. С. 27—45.

- Коноваленко Л. А. Климат и растительность шкловского межледниковья на средней Печоре по палинологическим данным // Расчленение и корреляция фанерозойских отложений Европейского Северо-Востока СССР. Сыктывкар, 1985. С. 108—114.

- Лавров А. С. Позднеплейстоценовые ледниковые покровы северо-востока вропейской части СССР // Бюл. КИЧП. № 41. М.: Наука, 1974. С. 48—55.

- Лавров А. С., Потапенко Л. М. Неоплейстоцен северо-востока Русской равнины. М.: Аэрогеология, 2005. 220 с.

- Рамдор П. Рудные минералы и их срастания / Пер. с нем. под ред. А. Г. Бетехтина. М.: Издательство иностранной литературы, 1962. 1132 с.

- Рухин Л. Б. Основы литологии. Л., 1969. 704 с.

- Чалышев В. И., Варюхина Л. М. Биостратиграфия верхней перми северо-востока европейской части СССР. Л.: Наука, 1968. 234 с.