Отношение к региону и миграционные настроения населения: межрегиональные различия

Автор: Соколова А.А.

Журнал: Социальное пространство @socialarea

Рубрика: Регулирование миграции населения

Статья в выпуске: 2 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается региональная дифференциация субъективных оценок населения России относительно территории проживания на основе данных социологического опроса, проведенного в 2023 году в семи российских регионах (Республика Башкортостан, Вологодская, Курская, Свердловская, Тюменская области, Пермский край и Чеченская Республика). Целью работы является анализ субъективных оценок места жительства и миграционных настроений населения. Данные исследования продемонстрировали, что в большинстве случаев население испытывает приверженность к месту своего текущего проживания, даже несмотря на неудовлетворенность некоторыми аспектами качества жизни, что, с одной стороны, обусловлено наличием барьеров для осуществления переезда, а с другой – укорененностью, которая также ограничивает фактическую мобильность людей. Высокая удовлетворенность населения условиями жизни, выраженная через положительные эмоциональные оценки места своего проживания, характерна для регионов с благоприятной социально-экономической и инфраструктурной ситуацией (например, Тюменской области и Чеченской Республики). Напротив, население регионов с низкими оценками качества жизни (например, Свердловской и Курской областей) демонстрирует более выраженные миграционные настроения в совокупности с высокими показателями миграционной убыли. Результаты исследования указывают на приоритетность мер по улучшению медицинского обслуживания, увеличению заработной платы, созданию новых рабочих мест как ключевых направлений для формирования эффективной региональной политики. Полученные выводы позволяют рекомендовать разработку мер, учитывающих региональные особенности, для повышения качества жизни и укрепления территориальной идентичности, что в конечном итоге может способствовать снижению миграционного оттока населения и устойчивому развитию регионов РФ.

Миграция, внутренняя миграция, территориальная идентичность, приверженность к месту проживания, миграционные настроения, региональная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147251010

IDR: 147251010 | УДК: 314.723 | DOI: 10.15838/sa.2025.2.46.8

Текст научной статьи Отношение к региону и миграционные настроения населения: межрегиональные различия

Россия демонстрирует значительную региональную дифференциацию как в соци-ально-экономическомразвитии(Бондаренко, Губарев, 2020), так и в части демографических процессов (Калачикова, Короленко, 2015). Показатели естественного и миграционного прироста населения на территории РФ существенно различаются: в большинстве регионов наблюдается снижение численности населения и только примерно в четверти субъектов происходит ее рост. Эта проблема подчеркивает необходимость разработки для субъектов РФ управленческих решений, способных обеспечить сбалансированное развитие и повысить качество жизни, с учетом уникальных демографических и социальноэкономических особенностей территорий.

Эмпирические исследования демонстрируют, что высокая удовлетворенность социально-экономическими условиями и развитой инфраструктурой значительно снижает стремление к миграции (Scholten, 2022). Однако не только объективные характеристики места проживания влияют на миграционные настроения населения. К числу субъективных факторов можно отнести эмоциональную привязанность к месту проживания: индивиды, имеющие привязанность к месту своего проживания, реже выражают стремление к перемене места жительства. Даже в условиях неблагоприятной внешней среды (например, суровые природно-климатические условия, низкий уровень экономического развития и т. д.) наличие устойчивых социальных связей, эмоциональной привязанности и чувства любви к месту проживания могут выступать в роли сдерживающих миграцию факторов. Тем не менее неблагоприятные условия в месте проживания одновременно могут стимулировать население к совершению миграции (Абросимова, Ягафарова, 2022).

В связи с этим в контексте изучения миграционных настроений населения особую актуальность приобретают вопросы качества городской среды. Экологическое состояние места проживания, совершенствование жилищных условий, преобразование придомовых территорий и социально значимых общественных городских пространств оказывают влияние в том числе на миграционные настроения (Новиков, 2020). Существенным фактором, формирующим межрегиональные миграционные потоки, выступает уровень развития социальной инфраструктуры, который может как способствовать удержанию населения в месте проживания, так и стимулировать поток прибывших из других регионов (Орешников, 2021).

Современные вызовы региональной политики требуют комплексного подхода, учитывающего не только объективные показатели развития территории, но и субъективные оценки жителей. Эмоциональное отношение к месту проживания оказывает существенное влияние на принятие жизненно важных решений, таких как переезд, намерение связать свою жизнь с «малой родиной», создание семьи и т. д. Позитивное восприятие региона способствует формированию устойчивой территориальной идентичности, что в свою очередь влияет на демографические процессы. Современные социологические исследования активно обращаются к понятию территориальной идентичности, понимаемой как состояние соотнесения личности с определенной территорией. Она отражает эмоциональное отношение к месту проживания, влияет на миграционные настроения, формы социального участия и готовность индивида связывать свое будущее с развитием региона (Тумакова, 2010; Воробьева, 2023; Harris et al., 1995; Tartaglia, 2012). Таким образом, сформированная территориальная идентичность способствует укреплению связи человека с малой родиной и может выступать фактором, сдерживающим миграцию.

Совместный анализ уровня территориальной идентичности и миграционных настроений представляет собой важный инструмент для более точного прогнозирования направлений миграционных потоков, а также для разработки эффективных управленческих решений в области региональной политики и пространственного планирования (Дьякова и др., 2020). Анализ субъективных оценок населения позволит не только выявить степень удовлетворенности аспектами качества жизни в регионе, но и даст возможность определить, как эти аспекты влияют на формирование эмоциональной привязанности к территории проживания и на желание переехать.

Важно отметить, что при сохраняющихся тенденциях демографического старения населения и сокращения его численности, а также неравномерном развитии регионов существующие управленческие решения по снижению миграционного оттока на уровне субъектов опираются преимущественно на объективные показатели и не учитывают внутренние установки жителей. В нашем исследовании была предпринята попытка объединить данные об уровне территориальной идентичности и восприятии качества городской среды с показателями миграционных настроений респондентов из разных регионов. Как гипотеза было выдвинуто следующее предположение: чем выше уровень территориальной идентичности и удовлетворенности качеством городской среды, тем ниже выраженность миграционных настроений. Также предполагалось, что негативные оценки городской среды могут усиливать миграционные настроения даже у населения с выраженной территориальной идентичностью.

Полученные результаты исследования могут способствовать более глубокому пониманию механизмов формирования приверженности граждан к своему региону и позволят предоставить практические рекомендации для органов власти с целью повышения эффективности стратегий управления территориальным развитием, в том числе направленных на снижение миграционного оттока и повышение миграционной привлекательности субъектов РФ.

Материалы и методы

В ходе работы были использованы материалы опроса «Социокультурный портрет региона России», который проводится по типовой методике (Лапин, Беляева, 2010). Социокультурные исследования регионов, инициированные Центром изучения социокультурных изменений Института философии РАН в рамках программы «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов» и продолженные в качестве инициативного проекта под кураторством ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» (координатор – директор, заслуженный деятель науки РФ д-р экон. наук А.А. Шабунова), позволяют также фиксировать «рефлексию» местного населения: восприятие ценностных ориентиров, оценку проводимой политики и достигнутых результатов. Инструментарий опроса дает возможность рассмотреть такие параметры территории, как социально-культурная специфика, демографическая структура и особенности расселения жителей, уровень культурного развития и накопленный культурный капитал, факторы, влияющие на трудовую активность, качество жизни населения, динамику социальной мобильности, инновационные процессы, правовую обстановку, эффективность государственного и муниципального управления (Винокуров, 2015). Антропосоциокультурный подход, разработанный Н.И. Лапиным, позволяет глубже понять социальное самочувствие жителей, их привязанность к региону и миграционные настроения (Груздева, 2022).

В исследовании были учтены материалы последней волны наблюдений, организованной в 2023 году в семи регионах – участниках проекта 1 . Территория охвата включала Республику Башкортостан, Вологодскую,

Курскую, Свердловскую, Тюменскую области, Пермский край и Чеченскую Республику, где в совокупности было опрошено 2914 человек. Репрезентативность выборки была обеспечена по параметрам пола, возраста, типа поселения и уровня образования. Ошибка выборки не превышает 3%.

Субъективное восприятие территории проживания измерялось с помощью вопроса «Какие чувства Вы испытываете по отношению к региону проживания?», включающего шесть вариантов ответа. Данный вопрос позволяет выявить уровень эмоциональной связи с регионом, степень удовлетворенности условиями жизни и миграционные настроения населения.

В дополнение к опросным данным были использованы материалы статистического сборника «Численность и миграция населения в Российской Федерации в 2023 году» для расчета коэффициентов выбытия. Данный коэффициент был отдельно рассчитан для миграции в пределах России и за ее границу. Коэффициент выбытия определяется как отношение числа выбывших с определенной территории к средней численности ее населения за год. Этот показатель находит применение в тех случаях, где необходимо осуществлять сравнения регионов с разной численностью населения. Коэффициент выбытий традиционно рассчитывается на 1000 человек постоянного населения. Важно учитывать, что сравнение опросных данных и статистических коэффициентов носит условный характер: коэффициент выбытия рассчитывается на основании данных статистики, а опросные данные представляют собой хотя и репрезентативные, но весьма субъективные оценки респондентов, фиксирующие намерения, которые не всегда совпадают с реальным поведением.

В анализ также включена оценка восприятия различных аспектов качества жизни, таких как доступность медицинских и образовательных услуг, благоустройство территории, работа коммунальных служб, экологическая ситуация и функционирование органов внутренних дел. Эти параметры были изучены с целью выявления характера их взаимо- связи с территориальной идентичностью и миграционными настроениями у респондентов различных регионов. Для оценки вариативности значений по регионам был применен метод расчета размаха вариации значений. Размах определялся как разница между максимальным и минимальным процентными значениями показателя по регионам, что позволило количественно оценить степень разброса мнений респондентов из рассматриваемых регионов по каждому аспекту, выявить аспекты качества жизни, которые обладают наибольшей и наименьшей изменчивостью, что особенно важно при разработке мер региональной политики по снижению миграционного оттока.

Также было проведено ранжирование мер по улучшению аспектов качества жизни на основе распределения ответов респондентов. Это помогло определить, какие направления жители регионов считают наиболее значимыми, и выявить как универсальные приоритеты, так и региональные различия в потребностях населения.

Таким образом, проведенное исследование, объединяющее статистические данные и субъективные оценки жителей, позволяет не только определить объективные параметры демографического развития региона, но и рассмотреть субъективное восприятие относительно территории проживания, удовлетворенность населения условиями жизни, эмоциональную привязанность к месту проживания, а также то, как субъективное восприятие территории проживания влияет на миграционные настроения, что важно для создания мер, направленных на снижение миграционного оттока населения и стимулирование локального развития. Благодаря тому, что в рамках исследования были рассмотрены регионы из различных федеральных округов страны, можно выявить как общие, так и специфические особенности восприятия населением места своего проживания в регионах.

Результаты исследования

Демографические процессы отражают комплексные изменения в социально-

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Вы здесь родились или приехали из другого города (села), из другого региона?», 2023 год, % от числа ответивших

|

Регион |

Здесь родился |

Приехал по своему желанию из другого города (села) нашего региона (республики, края, области, округа) |

Приехал по своему желанию из другого региона России или СНГ |

Вынужденный переселенец (беженец) из другого региона России или СНГ |

Приехал сюда временно из другой страны |

|

Республика Башкортостан |

59,6 |

32,4 |

7,4 |

0,6 |

0,0 |

|

Вологодская область |

65,8 |

26,5 |

6,3 |

1,3 |

0,3 |

|

Курская область |

63,0 |

22,8 |

11,3 |

2,3 |

0,8 |

|

Пермский край |

54,4 |

35,2 |

9,2 |

1,0 |

0,2 |

|

Свердловская область |

52,0 |

34,8 |

10,8 |

2,3 |

0,3 |

|

Тюменская область |

44,4 |

36,3 |

18,5 |

0,5 |

0,3 |

|

Чеченская Республика |

73,8 |

18,8 |

6,3 |

0,0 |

1,3 |

|

Источник: данные опроса «Социокультурный портрет регионов России», 2023 год. |

|||||

экономической системе региона и могут выступать важным индикатором ее состояния (Абрамов и др., 2024). Регионы, входящие в выборку, сильно различаются по показателям демографического развития. Так, в большинстве представленных регионов население в 2023 году сократилось: в Республике Башкортостан, Вологодской области и Пермском крае за счет естественной убыли и миграционного оттока, а в Курской и Свердловской областях посредством превышения миграционного оттока над естественным приростом. Только в двух субъектах наблюдалось увеличение численности населения: в Чеченской Республике оно произошло за счет естественного прироста, превысившего миграционную убыль, тогда как в Тюменской области за счет и миграционного, и естественного прироста 2 .

Большинство респондентов родились в том населенном пункте, где они проживают сейчас (табл. 1), что может указывать на оседлость основной части населения выделенных регионов. Оседлость может свидетельствовать о глубокой привязанности к месту проживания, устойчивых социальных связях и наличии сложившейся территориальной идентичности. Однако степень оседлости сильно варьируется. Так, в Чеченской Республике 73,8% респондентов живут в месте своего рождения, что можно объяснить культурной особенностью и сравнительно низкой привлекательностью региона для мигрантов извне. В Тюменской (44,4%) и Свердловской (52,0%) областях наблюдается меньшая доля респондентов, проживающих там с рождения, что, вероятно, связано со спецификой экономики – развитые промышленные и добывающие отрасли активизируют межрегиональные и внутрирегиональные потоки трудовой миграции.

Переезды в пределах одного региона характерны примерно для трети населения, что может свидетельствовать о стремлении сохранить связь с субъектом проживания либо указывать на ограниченность альтернатив для миграции в другие регионы в силу наличия большого количества барьеров. Высокий процент прибывших из других регионов, особенно заметный в Тюменской области (36,3%), обусловлен привлекательностью территории для трудовой деятельности в нефтегазовом секторе и перерабатывающей промышленности. Наименьшее количество индивидов, перемещающихся в пределах региона своего проживания, наблюдается в Чеченской Республике (18,8%) и Курской области (22,8%).

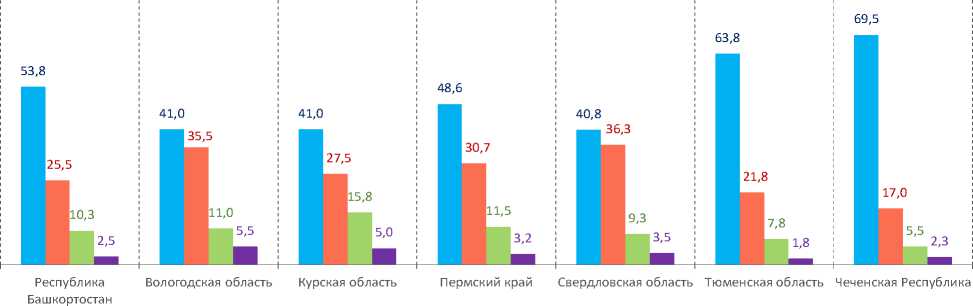

■ Я рад, что живу здесь

■ В целом я доволен, но многое не устраивает

■ Не испытываю особых чувств по этому поводу

■ Мне не нравится жить здесь, но привык и не собираюсь уезжать

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие чувства Вы испытываете по отношению к региону проживания?», 2023 год, % от числа ответивших

Источник: данные опроса «Социокультурный портрет регионов России», 2023 год.

Доля вынужденных переселенцев и временно прибывших из-за рубежа остается незначительной и не превышает величину ошибки выборки, что указывает на ее минимальное влияние на демографическую структуру регионов.

Анализ субъективного отношения респондентов к месту своего проживания производился на основании вопроса «Какие чувства Вы испытываете по отношению к региону проживания?» и был разделен на две части: непосредственное изучение субъективного отношения к региону проживания (рис. 1) и оценка миграционных настроений респондентов.

Максимальная доля респондентов, удовлетворенных своим местом проживания, наблюдается в Чеченской Республике: 69,5% рады, что проживают в данном субъекте. При этом в республике зафиксированы одни из самых низких долей тех, кто лишь частично доволен (17%), безразличен (5,5%) или негативно оценивает место проживания, но не планирует переезд (2,3%). Схожие настроения фиксируются в Тюменской области (63,8% рады, что живут там; 21,8% – в целом довольны; 7,8% – не испытывают особых чувств; 1,8% – не нравится место текущего проживания) и Республике Башкортостан

(53,8, 25,5, 10,3 и 2,5% соответственно), что может быть связано с сочетанием благоприятных социально-экономических условий и ярко выраженной территориальной и национальной идентичности.

В Пермском крае 48,6% респондентов ответили, что испытывают удовлетворенность по отношению к своему месту проживания (среднее значение по выборке). При этом треть населения (30,7%) в целом довольны, но многое их не устраивает, а 11,5% относятся к региону безразлично. Лишь 3,2% отметили, что им не нравится жить в крае, но они привыкли и не собираются уезжать. Это свидетельствует, что в регионе присутствуют разные взгляды относительно условий жизни.

Свердловская (40,8%), Вологодская (41,0%) и Курская (41,0%) области демонстрируют наименьшие доли тех, кто испытывает радость от проживания в них, что может указывать на определенные социальноэкономические проблемы или низкий уровень удовлетворенности региональной инфраструктурой и качеством жизни. Также в Курской области (15,8%) по результатам опроса была зафиксирована наибольшая доля респондентов, не испытывающих особых чувств к региону своего проживания. Это может указывать на отсутствие выра- женной территориальной идентичности у значительной части населения или может быть связано с приграничным положением региона.

Отдельного внимания заслуживает категория респондентов, выбравших вариант ответа «Мне не нравится жить здесь, но я привык и не собираюсь уезжать», как наиболее неоднозначная для интерпретации. С одной стороны, можно предположить, что у этих респондентов существуют различные барьеры, препятствующие переезду (например, экономические ограничения, наличие социальных связей в месте проживания, отсутствие более привлекательных альтернатив и др.). С другой стороны, нежелание менять место жительства может указывать на глубокую привязанность к территории своего проживания, несмотря на критическое отношение к ее недостаткам. Население из этой группы может демонстрировать особенную устойчивость в своих территориальных предпочтениях, поскольку осознает и признает проблемные аспекты жизни в регионе, но тем не менее остается. Следует отметить, что доля респондентов, выбравших этот вариант, остается сравнительно низкой, даже в регионе с максимальной долей таких ответов (Вологодская область) составляет 5,5%.

Субъективное отношение к региону проживания во многом выражается и через же- лание населения переехать. Существует два типа миграционной мотивации: «уехать от», обусловленный негативными факторами среды (экономическая нестабильность, низкое качество городской инфраструктуры, отсутствие возможностей на рынке труда), и «уехать для», связанный с поиском расширенных возможностей для самореализации и повышения уровня жизни в другом регионе (Чурсина, 2014). Соответственно, миграционные установки формируются под влиянием двух ключевых факторов: актуальных проблем населенного пункта и ожидаемых перспектив жизни в другом месте жительства.

Миграционные настроения не всегда коррелируют с фактическими перемещениями: число респондентов, заявляющих о желании переехать, зачастую превышает реальные показатели миграции (табл. 2) . Кроме того, в данном вопросе не отражены внутрирегиональные пространственные перемещения, которые занимают значительную часть – до 29,5% респондентов из всех представленных регионов ранее в опросе указали, что меняли место жительства в пределах своего субъекта проживания.

В Курской области 6,0% респондентов выражают желание покинуть регион, а коэффициент выбытия в пределах страны составляет 22,9 на 1000 человек, что является одним из самых высоких показателей среди

Таблица 2. Миграционные настроения респондентов и реальные показатели миграции населения по регионам РФ, 2023 год

|

Регион |

Хотел бы уехать в другой регион России, % |

Коэффициент выбытия внутри страны, на 1000 чел. |

Хотел бы вообще уехать из России, % |

Коэффициент выбытия за рубеж, на 1000 чел. |

Коэффициент миграционного прироста/убыли, на 1000 чел. |

|

Республика Башкортостан |

5,1 |

31,1 |

2,1 |

2,6 |

-0,2 |

|

Вологодская область |

3,3 |

17,7 |

0,5 |

0,7 |

-0,7 |

|

Курская область |

6,0 |

22,9 |

3,0 |

4,0 |

1,6 |

|

Пермский край |

4,2 |

24,4 |

1,2 |

1,1 |

-0,9 |

|

Свердловская область |

5,3 |

17,8 |

4,0 |

3,1 |

0,3 |

|

Тюменская область |

2,3 |

22,9 |

1,5 |

3,1 |

3,6 |

|

Чеченская Республика |

1,8 |

10,7 |

2,0 |

0,4 |

-3,0 |

|

Зеленым цветом выделены ячейки тех регионов, в которых отмечается миграционный прирост, оранжевым – те, в которых была зафиксирована миграционная убыль. Рассчитано по: данные опроса «Социокультурный портрет регионов России», 2023 год; Статистический бюллетень «Численность и миграция населения в Российской Федерации в 2023 году». |

|||||

изучаемых субъектов. Однако положительный коэффициент миграционного прироста (1,6 на 1000 человек) свидетельствует, что регион одновременно привлекает достаточное число новых жителей, позволяющее компенсировать создающийся миграционный отток. Это может обуславливаться двойственной природой приграничного положения Курской области. С одной стороны, она обеспечивает миграционный приток за счет международных миграций, привлекательна для получения временного убежища и вынужденных переселенцев (Селюкова, Приходченко, 2024), с другой – существующая нестабильность и неопределенность условий проживания (например, в связи с близостью к территории, где ведутся боевые действия) может провоцировать желание местных жителей искать более безопасные и предсказуемые условия в других регионах России. В Тюменской области, несмотря на то, что коэффициент выбытий здесь такой же, ситуация отличается: 2,3% респондентов выражают желание переехать, что в 2,6 раза ниже, чем в Курской области. При этом регион демонстрирует самый высокий положительный коэффициент миграционного прироста по сравнению с регионами из выборки – 3,6 на 1000 человек. Следовательно, хотя Тюменская область остается частично трудодефицитной, в то же время она является местом больших карьерных возможностей (Ромашкина, Давыденко, 2014), что делает ее привлекательной для мигрантов.

Респонденты из Чеченской Республики характеризуются наименьшим уровнем желания покинуть регион – лишь 1,8% опрошенных выразили готовность к миграции, а коэффициент выбытия здесь составляет всего 10,7 на 1000 человек, что тоже является наименьшим значением среди рассматриваемых субъектов. Тем не менее коэффициент миграционного прироста в данном регионе отрицательный (-3,0 на 1000 человек, см. табл. 2). Такое соотношение можно объяснить специфическими социокультурными особенностями республики, где этническая однородность и культурные различия исторически способствовали отрица- тельному сальдо миграции русскоязычного населения (Стрелецкий, 2024). Несмотря на низкую выраженность миграционных настроений у респондентов и минимальные (по сравнению с остальными регионами) значения коэффициента выбытия в пределах России, данная территория не является привлекательной для прибытия мигрантов из других субъектов.

Желание покинуть Россию в целом остается на низком уровне. Наибольшая доля желающих эмигрировать была зафиксирована в Курской области (3,0%), а наименьшая – в Вологодской области (0,5%). Это свидетельствует, что для большинства регионов внутренние миграционные процессы являются более доступными и привлекательными по сравнению с международными перемещениями, что также подтверждается значительно более низкими значениями коэффициента выбытий за рубеж по всем представленным регионам.

Сопоставление миграционных настроений респондентов с официальной статистикой показало, что регионы с более высокой долей населения, выражающего желание уехать, как правило, характеризуются и более высокими значениями коэффициента выбытия. Это позволяет предположить, что данный индикатор в большей степени отражает миграционные настроения населения по сравнению с коэффициентом миграционного прироста/убыли, который, учитывая одновременно прибывших и выбывших, может сглаживать реальную ситуацию с миграционным оттоком в регионах.

Проведенный опрос позволяет рассмотреть, какие аспекты качества жизни в регионе могут оказывать наибольшее влияние на приверженность к текущему месту жительства у респондентов или, наоборот, способствовать формированию миграционных настроений (табл. 3) .

На фоне всех остальных регионов Тюменская область и Чеченская Республика демонстрируют высокие доли положительных оценок респондентов по многим аспектам качества жизни. Так, например, Чеченская Республика – абсолютный рекорд-

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете в Вашем регионе …?» по оценкам «в целом хорошо» и «скорее хорошо», 2023 год, % от числа ответивших

|

Как Вы оцениваете в Вашем регионе …? |

х га га ^ 1 £ о_ ф 3 га LQ |

га ю о СК га ^ О о о СП |

га ю о СК га ^ Q. |

)S га ^ )S ^ Ф С |

га о СК га ^ о ЖЕ Ф |

га ю о СК га ^ си 1— |

га ю с а. СК га ^ си си ZT |

i е ? X m 3 ™ S CL Ф Ф О 1 S ° “ Q_ С О |

с о со 1га га СП |

|

Работу общественного транспорта |

56,4 |

74,1 |

57,6 |

80,7 |

49,7 |

89,2 |

83 |

70,1 |

39,5 |

|

Работу муниципальных поликлиник |

53,9 |

59,8 |

50,6 |

51,2 |

38,2 |

61,6 |

76 |

55,9 |

37,8 |

|

Благоустройство территории (уборка улиц и прочее) |

64,7 |

71,3 |

67 |

69,8 |

54,5 |

82,8 |

91,3 |

71,6 |

36,8 |

|

Доступность образования |

76,9 |

75,8 |

82,6 |

75,3 |

76,6 |

76,4 |

92,3 |

79,4 |

17,0 |

|

Возможности для проведения досуга |

69,1 |

70,1 |

74,2 |

80,4 |

70,4 |

78,9 |

81,6 |

75,0 |

12,5 |

|

Доступность медицинских услуг, в том числе высокотехнологичных |

50 |

45,8 |

49,7 |

45,6 |

34,6 |

58,7 |

69,6 |

50,6 |

35,0 |

|

Экологию |

69,8 |

57,8 |

58,4 |

51,8 |

39,3 |

72,9 |

90,8 |

63,0 |

51,5 |

|

Работу ЖКХ |

59,6 |

47 |

50,3 |

52,6 |

38,6 |

63,2 |

84,3 |

56,5 |

45,7 |

|

Работу органов внутренних дел по соблюдению правопорядка |

75,4 |

74 |

74,4 |

63,5 |

58,2 |

75,6 |

91,6 |

73,2 |

33,4 |

|

Примечание: ячейки окрашены в соответствии с ответами респондентов, наиболее темные обозначают наибольшую долю положительных оценок, а самые светлые – наименьшую. Вариативность рассчитана как разность между максимальным и минимальным значением. Рассчитано по: данные опроса «Социокультурный портрет регионов России», 2023 год. |

|||||||||

смен в выборке по всем аспектам качества жизни, особенно по доступности образования (92,3%), благоустройству территорий (91,3%), работе органов внутренних дел (91,6%) и экологии (90,8%). В то же время Свердловская область демонстрирует самую низкую долю ответов респондентов, положительно отзывающихся о представленных аспектах: в ответах свердловчан присутствуют относительно низкие доли положительных оценок в отношении доступности медицинских услуг, в том числе высокотехнологичных (34,6%), работы муниципальных поликлиник (38,2%), ЖКХ (38,6%) и экологии (39,3 %).

Впрочем, доступность медицинских услуг в целом оценивается хуже: доля положительных оценок (варианты ответа «в целом хорошо» и «скорее хорошо») самая низкая среди всех представленных аспектов жизни. Наименьшие значения, помимо уже упомянутой Свердловской области (34,6%), имеют Пермский край (45,6%), Вологодская (45,8%), Курская (49,7%) области и Республика

Башкортостан (50,0%). Работу муниципальных поликлиник оценивают положительно 55,9% респондентов (среднее значение по регионам, участвовавшим в опросе). Менее всего довольны работой поликлиник опрошенные в Свердловской (38,2%), Курской (50,6%) областях и Пермском крае (51,2%). Работа жилищно-коммунальных служб вызывает положительные оценки в среднем у 56,5% респондентов по всем субъектам, но наименьшую удовлетворенность ей выразили респонденты в Свердловской (38,6%), Вологодской (47,0%), Курской (50,3%) областях.

Наибольшая доля положительных оценок респондентов пришлась на доступность образования (79,4%), возможность проведения досуга (75,0%) и работу органов внутренних дел по соблюдению правопорядка (73,2%).

Из ответов становится заметно, что наибольший размах значений наблюдается по показателям «экология» (51,5 п. п.) и «работа ЖКХ» (45,7 п. п.). Это говорит о существенной дифференциации мнений респондентов относительно экологической обстановки и качества работы жилищнохозяйственных служб в регионах: одни демонстрируют хорошие показатели, в то время как другие испытывают серьезные проблемы в данных сферах. Наименьший разброс значений зафиксирован по показателям «доступность образования» (17 п. п.) и «возможности для проведения досуга» (12,5 п. п.). Относительно стабильная оценка этих сфер говорит о схожем уровне предоставления образовательных и культурноразвлекательных услуг в большинстве регионов. Возможно, именно в этих направлениях реализуются государственные и местные программы поддержки, что снижает вариативность мнений населения.

Высокие показатели удовлетворенности условиями жизни, особенно в Тюменской области и Чеченской Республике, сочетаются с положительными оценками места своего проживания и низкими миграционными настроениями. В то же время низкие оценки базовых услуг и инфраструктуры, как в Свердловской области, могут стимулировать желание покинуть регион. Эти результаты подчеркивают важность разработки региональной политики, направленной на повышение качества жизни населения и укрепление привязанности к месту проживания.

Зарубежные исследования подтверждают важную роль условий проживания при внутренней и международной миграции, в особенности как драйвера переселения из сельской местности (Xiea, Chen, 2018). Принимать во внимание этот аспект качества жизни крайне важно, учитывая, что по состоянию на 2024 год, в результате проверки Счетной палаты было выявлено, что общий износ коммунальных сетей составил порядка 40% в среднем по России, а в некоторых регионах он достиг 80%3. Это, в свою очередь, обусловливает дифференциацию в ответах респондентов по данному показателю. Этот аспект может послужить выталкивающим фактором, на который необходимо обратить внимание региональным вла- стям при формировании миграционной политики. Представленные данные позволяют сделать вывод, что экологические условия и качество работы ЖКХ остаются наиболее вариативными и проблемными областями, в то время как вопросы образования и досуга демонстрируют относительную стабильность. Это свидетельствует о важности приоритизации модернизации жилищнокоммунальной инфраструктуры и улучшения экологической ситуации для повышения качества жизни населения и снижения миграционного оттока в регионах.

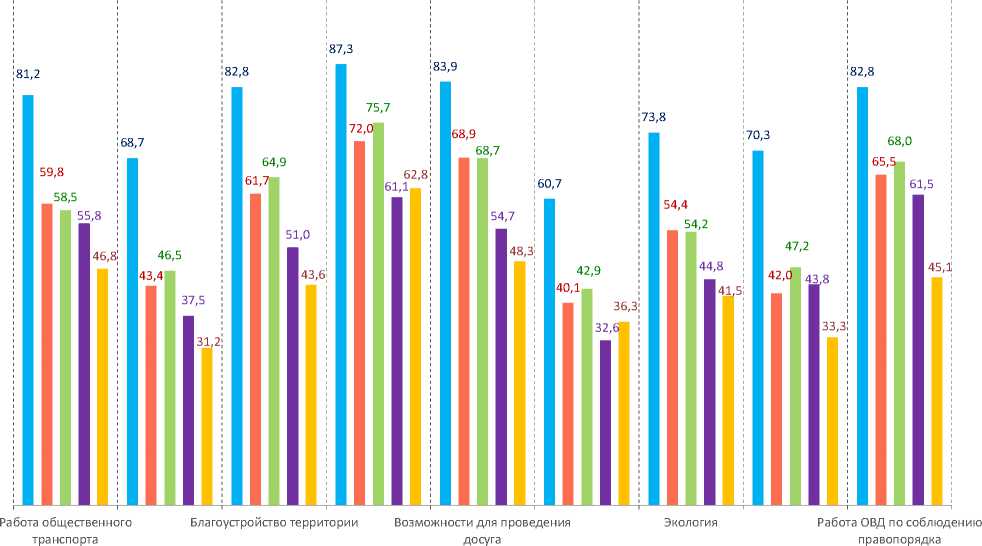

Анализ результатов сопряжения ответов на вопрос о чувствах к региону проживания и оценок различных аспектов региональной среды выявляет некоторую вариативность восприятия, которая коррелирует с миграционными настроениями респондентов (рис. 2) . Так, группа опрошенных, отвечающих «я рад, что живу здесь», характеризуется самыми высокими оценками практически по всем показателям, за исключением работы муниципальных поликлиник (68,7%) и доступности медицинских услуг (60,7%): от работы общественного транспорта (81,2%) и благоустройства территорий (82,8%) до доступности образования (87,3%) и работы органов внутренних дел (82,8%). Эти высокие значения свидетельствуют о глубокой приверженности к месту проживания и удовлетворенности качеством жизни в нем, что, как мы отмечали ранее, сопутствует низким миграционным настроениям.

Респонденты, которые отмечают, что они «в целом довольны, но многое не устраивает», дают заметно более низкие оценки. Разброс положительных оценок в данной группе приходится на диапазон 40,1% (доступность медицинских услуг) – 68,9% (возможность для проведения досуга). Примерно в том же диапазоне находятся ответы респондентов, которые не испытывают особых чувств к своему региону: от 42,9% (доступность медицинских услуг) до 75,7% (доступность образования). Схожее распре-

■ Я рад, что живу здесь

■ В целом я доволен, но многое не устраивает

Не испытываю особых чувств по этому поводу

■ Мне не нравится жить здесь, но привык и не собираюсь уезжать

■ Хотел бы уехать в другой регион России или из России

Рис. 2. Удовлетворенность некоторыми аспектами качества жизни (ответы на вопрос с множественным выбором) в группах опрошенных с различным отношением к текущему месту проживания, 2023 год, % ответов «в целом хорошо» и «скорее хорошо»

Рассчитано по: данные опроса «Социокультурный портрет регионов России», 2023 год.

деление ответов этих двух групп указывает на то, что недостаточная удовлетворенность отдельными аспектами региональной среды может снижать эмоциональную привязанность к месту проживания. Респонденты, которые «в целом довольны, но многое не устраивает», уже демонстрируют умеренную критичность к условиям жизни, и их оценки сопоставимы с ответами тех, кто не испытывает особой эмоциональной связи с регионом. Это свидетельствует, что накопление неудовлетворенности по некоторым аспектам качества жизни может ослаблять приверженность к региону и способствовать формированию миграционных настроений.

Респонденты, отвечающие «мне не нравится жить здесь, но я привык и не собираюсь уезжать», демонстрируют еще более низкие значения по представленным аспектам качества жизни: оценка доступности медицинских услуг составляет всего 32,6%, а максимальные значения отмечаются по параметру работа ОВД по соблюдению правопорядка – 61,5%. Наконец, респонденты, которые заявляют, что хотели бы уехать в другой регион России или из России, дают самые низкие оценки по большинству параметров (например, 46,8% для работы общественного транспорта, 31,2% для работы муниципальных поликлиник, 33,3% – для работы ЖКХ), что подтверждает связь между негативным восприятием региональной среды и выраженными миграционными установками.

Эти результаты подтверждают, что степень удовлетворенности аспектами каче-

Таблица 4. Приоритизация мер по улучшению жизни населения в регионе по ответу на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для улучшения жизни населения Вашей области?», ранг по региону, где 1 – это самая распространенная мера, 2023 год

|

Вариант ответа |

т га га ^ |- о_ ф 3 о_ га Ш |

га ю о СК га й о о о СП |

га ю о СК га ^ |

)S га ^ )S ^ Ф С |

га о СК га О ЖЕ Ф |

га ю о СК га ^ си 2 1— |

га ю о. СК га ^ т си си ZT |

О си СП |

|

Оздоровить природу |

7 |

12 |

3 |

7 |

6 |

6 |

6 |

6 |

|

Развивать малый и средний бизнес |

10 |

10 |

8 |

10 |

9 |

9 |

5 |

10 |

|

Усилить государственный контроль над экономикой |

12 |

9 |

7 |

11 |

12 |

11 |

12 |

12 |

|

Улучшить медицинское обслуживание |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

2 |

3 |

1 |

|

Решительнее отстаивать интересы региона в центре |

11 |

8 |

10 |

12 |

11 |

12 |

11 |

11 |

|

Навести порядок, бороться с криминалом, коррупцией |

8 |

11 |

4 |

3 |

5 |

7 |

10 |

7,5 |

|

Создавать новые рабочие места |

3 |

3 |

5 |

4 |

4 |

3 |

2 |

3 |

|

Быстрее строить новые дороги |

6 |

7 |

12 |

9 |

10 |

10 |

7 |

9 |

|

Улучшать образование |

5 |

6 |

11 |

6 |

7 |

5 |

4 |

5 |

|

Строить доступное жилье |

4 |

4 |

9 |

5 |

8 |

4 |

8 |

4 |

|

Решать жилищно-коммунальные проблемы |

9 |

5 |

6 |

8 |

3 |

8 |

9 |

7,5 |

|

Увеличить зарплату |

2 |

1 |

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

2 |

|

Другое |

13 |

13 |

13 |

13 |

13 |

13 |

13 |

13 |

|

Примечание: выделены ячейки, имеющие ранг от 1 до 3, где темно-зеленым выделен ранг 1, а светло-зеленым – 3. |

||||||||

|

Рассчитано по: данные опроса «Социокультурный портрет регионов России», 2023 год. |

||||||||

ства жизни имеет связь с субъективными оценками отношения к территории проживания респондентов и их миграционными настроениями: чем хуже воспринимается региональная среда, тем выше вероятность формирования миграционных настроений.

Результаты опроса позволяют оценить, какие меры по улучшению качества жизни в регионах являются приоритетными для респондентов (табл. 4). В целом по всем регионам наиболее востребована такая мера, как «улучшение медицинского обслуживания» (ранг от 1 до 3, ранг в среднем по всем регионам – 1), что согласуется с ранее рассмотренными результатами опроса, где доступность медицинских услуг оценивалась ниже остальных аспектов качества жизни. Следующими по популярности являются меры «увеличить зарплату» (ранг по всем регионам – 2) и «создавать новые рабочие места» (ранг по всем регионам – 3). Также высоко оцениваются меры, связанные с доступным жильем (ранг по всем регионам – 4) и улучшением образования (ранг по всем регионам – 5), что подчеркивает комплексный характер проблем регионального развития.

Анализ приоритетных мер в различных регионах показывает, что, несмотря на наличие общих тенденций, наблюдаются региональные различия. Такие различия свидетельствуют о том, что эффективность политики напрямую зависит от учета специфики конкретного региона или группы регионов с похожими проблемами. Например, в Курской области мера «оздоровить природу» занимает высокий приоритет (ранг – 3), тогда как в Вологодской области она оказывается на последнем месте (ранг – 12). Это может обусловливаться различиями в экологической ситуации. Подобные разли- чия подчеркивают необходимость целенаправленного воздействия на узкие группы проблем – улучшение экологической ситуации в одном регионе может быть критически важным, тогда как в другом нужно сосредоточиться на иных направлениях.

Исходя из анализа данных, можно выделить несколько общих групп проблем и соответствующих мер. Так, например, жители Республики Башкортостан и Чеченской Республики, Вологодской и Тюменской областей присвоили высокий ранг (от 1 до 3) таким критериям, как улучшение медицинского обслуживания, создание новых рабочих мест и увеличение зарплаты. Региональным властям для снижения миграционных настроений и повышения качества жизни населения в данных субъектах актуально развивать инвестиционную политику, направленную на создание новых рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса, модернизацию медицинской инфраструктуры, в том числе строительство и оснащение больниц, поликлиник, ФАПов, повышение финансирования медицины и улучшение доступности медицинских услуг, особенно в малых населенных пунктах.

Внекоторыхрегионах,напримервСверд-ловской области, приоритетным становится улучшение жилищно-коммунальных услуг. Здесь необходимо сосредоточиться на внедрении программ капитального ремонта многоквартирных домов, обновлении коммунальной инфраструктуры, более строгом контроле над деятельностью управляющих компаний и повышении стандартов предоставления коммунальных услуг. Тогда как, например, для Пермского края, помимо озвученных мер, будут актуальны те, которые улучшат аспект качества жизни, связанный с правоохранительной деятельностью, а именно борьба с коррупцией, введение общественного контроля над работой муниципальных служб, доступность информации о расходах бюджета.

Подобный подход создает вектор развития мер на уровне регионов в будущем, но, учитывая разнородность региональных приоритетов, разработка мер на уровне каждой отдельной области может оказаться крайне энергозатратной и не всегда оправданной с точки зрения ресурсных возможностей. Поэтому предлагается группировать регионы по схожим проблемам или потребностям и разрабатывать меры уже для таких групп. В этом контексте целесообразно сформировать так называемую «модульную систему мер». При наличии определенного набора проблем в группе регионов можно использовать готовые модули решений, которые позволят гибко адаптировать меры под конкретные условия и потребности регионов, сократив затраты на формирование и реализацию индивидуальных программ, а также позволит в будущем экстраполировать данный подход на все регионы. Такой подход позволит создать условия для повышения привлекательности территории, предотвращая отток населения и способствуя положительным демографическим изменениям в долгосрочной перспективе.

Обсуждение и выводы

Миграционные настроения населения не только отражают текущее состояние отношения населения к региону своего проживания, но и являются скорее прогностическим сигналом о возможных изменениях в демографическом и социально-экономическом развитии регионов в будущем. Субъективное восприятие качества жизни, неудовлетворенность социально-экономическими условиями и инфраструктурой способны формировать у людей намерение со временем покинуть регион, что, в свою очередь, может привести к миграционному оттоку. Таким образом, мониторинг миграционных настроений населения может выступить в качестве важного и вспомогательного инструмента для формирования стратегий региональной политики, что будет способствовать своевременной адаптации социально-экономических программ регионального развития, корректировке мер по улучшению качества жизни и разработке мероприятий, направленных на укрепление территориальной идентичности, и, в конечном итоге, не только стабилизации мигра- ционной ситуации, но и созданию условий для устойчивого развития регионов.

Проведенное исследование охватывает лишь субъективное отношение к некоторым объективным аспектам качества жизни, что является его ограничением. В частности, база данных не позволяет учесть глубокие культуральные и эмоциональные детерминанты, способствующие формированию привязанности к месту проживания и, как следствие, желания продолжать жить в нем. Наиболее интенсивной формой привязанности к территории проживания является слияние границ между «самостью» человека и окружающей средой, когда дом или иное значимое место становится неотъемлемой частью личной идентичности (Rubinstein, Parmelee, 1992). В некоторых случаях даже кратковременное расставание с местом проживания способно вызывать сильные чувства ностальгии и утраты, что подчеркивает многогранность и сложность этого феномена (Howell, 1981). Кроме того, роль родословной и исторической памяти, связывающей индивида с местом через идентификацию с семейной историей, остается недостаточно изученной в целом и в рамках данного исследования. Все это свидетельствует, что формирование привязанности к месту – результат взаимодействия множества факторов, среди которых объективные условия жизни, а также субъективные эмоциональные переживания и культурные традиции. Таким образом, выявленные ограничения информационной базы побуждают к дальнейшим исследованиям, направленным на интеграцию количественных и качественных методов для всестороннего анализа влияния разнообразных детерминант на привязанность человека к месту его проживания.

Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу исследования в части того, что субъективное отношение респондентов к месту проживания, удовлетворенность основными аспектами качества жизни и миграционные настроения представляют собой взаимосвязанные элементы, отражающиеся на динамике демографических процессов в регионах. Так, высокие показа- тели удовлетворенности аспектами качества жизни и территорией проживания в целом связаны с более низкими миграционными настроениями. Это особенно ярко прослеживается в таких регионах, как Чеченская Республика и Тюменская область, где жители отмечают высокий уровень удовлетворенности основными аспектами региональной среды, что коррелирует с низкими коэффициентами выбытия населения. В свою очередь регионы с выраженной неудовлетворенностью населения, например Курская и Свердловская области, демонстрируют высокую долю желающих переехать и значительные показатели коэффициента выбытия. Эти различия указывают на то, что субъективное восприятие региона напрямую влияет на миграционные настроения населения: чем выше удовлетворенность качеством жизни, тем сильнее проявляется приверженность к месту проживания, и наоборот, неудовлетворенность базовыми услугами и инфраструктурой стимулирует желание изменить место жительства.

Анализ предложенных мер по улучшению качества жизни в регионах показывает, что респонденты выделяют улучшение медицинского обслуживания как базис качества жизни и наиболее приоритетное направление для региональной политики. Дальнейшие меры, такие как увеличение заработной платы, создание новых рабочих мест, доступное жилье и развитие системы образования, также получили высокие оценки, что подчеркивает комплексный характер проблем регионального развития.

На основе полученных результатов можно предложить формирование «модулей» для программных документов региональной политики. Вместо разработки индивидуальных мер для каждого субъекта целесообразно группировать регионы по схожим потребностям. Для таких групп можно разработать готовые модули решений, ориентированные на конкретные проблемные области, будь то модернизация инфраструктуры, улучшение состояния медицинских и образовательных услуг или повышение эффективности работы коммунальных служб. Такой подход позволит снизить энергозатраты и оптимизировать использование ресурсов, а также упростит мониторинг и корректировку программ в динамике.

Таким образом, комплексный анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что повышение качества жизни имеет важное значение для укрепления территориальной идентичности, которая способствует снижению миграционных настроений, удержанию населения и благоприятно сказывается на демографической ситуации, что является залогом устойчивого развития регионов в будущем.