Отношение молодежи к перспективам развития импакт-инвестиций в России

Автор: Осипова О.С., Чилая А.Э., Шагина Ю.О.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 8, 2025 года.

Бесплатный доступ

Импактинвестиции – сложная и недостаточно изученная тема в отечественной научной литературе, несмотря на довольно большое число посвященных ей научных работ, опубликованных в последние годы. Еще меньше обобщен практический опыт импактинвестирования в России. Отсутствует поведенческая экспертиза ценностных ориентаций россиян в области импактинвестирования. В статье представлены некоторые результаты оригинального социологического опроса, посвященного исследованию готовности участия розничных инвесторов (физических лиц) в импактинвестициях. Приведены итоги поведенческой экспертизы, описаны поведенческие паттерны, характеризующие инвестиционное поведение молодежи в возрасте от 18 до 23 лет включительно, показаны отличия в подходах к инвестициям у данной возрастной группы по сравнению со всем массивом опрошенных, перечислены фундаментальные и инструментальные факторы, определяющие поведенческие ориентиры молодежи на импактинвестиции. Предложены конкретные рекомендации для разработки государственной стратегии по развитию импактинвестиций для обеспечения достижения целей национальных проектов. Статья имеет практическую значимость для участников инвестиционной сферы, а также для исследователей и практиков, интересующихся инновационными подходами к инвестициям, ориентированным на устойчивое развитие российского общества.

Импакт-инвестиции, финансовые инвестиции, ответственное инвестирование, импакт-проект, стратегия импакт-инвестирования, розничные инвесторы, поведенческие установки молодежи, инвестиционное поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/149149029

IDR: 149149029 | УДК: 330.322 | DOI: 10.24158/tipor.2025.8.3

Текст научной статьи Отношение молодежи к перспективам развития импакт-инвестиций в России

Введение . Традиционная концепция инвестирования под влиянием глобальных социальноэкономических трендов, связанных с устойчивым развитием, в последние десятилетия претерпевает значительные изменения (Устойчивая трансформация инвестирования: социальные инвестиции как более эффективный формат реализации ответственности бизнеса …, 2022). Наряду с классическим инвестированием, целью которого является получение прибыли любыми способами, активно развивается альтернативное: социально-ответственное и воздействия (Осипова, 2025). Главная цель импакт-инвестиций – достижение положительного социального воздействия не только с помощью крупного бизнеса, стремящегося снизить репутационные риски, негативные экологические и социальные последствия от своей производственной деятельности, но и в том числе за счет вовлечения в ответственное инвестирование хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, в частности, социальных предприятий – организаций, которые стремятся решать социальные или экологические проблемы через предпринимательскую деятельность, и импакт-старта-пов. Импакт подразумевает устойчивое и долгосрочное изменение в общественных процессах, а не просто создание общественного блага или решение насущных проблем. Отсюда следуют и основные критерии импакт-инвестиций: заранее определенная и измеримая социальная и/или экологическая цель, взаимосвязь между социальным/экологическим эффектом и прибылью, подразумевающая как минимум окупаемость инвестиций.

Важнейшее отличие импакт-инвестирования заключается в том, что оно отводит особую роль оценке получаемого социального эффекта. Последняя включает систематическое и обоснованное измерение долгосрочного результата проекта, его позитивного влияния на жизнь людей и сообществ и/или на состояние окружающей среды. Такой подход предполагает, с одной стороны, долгосрочность инвестиций, с другой – помогает доказать эффективность и устойчивость достигнутых результатов. Одним из примеров таких методик является использование стандарта IRIS+, который позволяет объективно оценить социальные и экологические показатели.

Обзор литературы и постановка проблемы . Одной из сложных теоретико-методологических задач, на которую было обращено внимание российских исследователей в последние годы, является категориальное осмысление «ворвавшегося» в научный оборот понятия «импакт-инвестиции». В частности, ученые отмечают важность понимания отличий между традиционными финансовыми вложениями и импакт-инвестициями (Матевосян, 2022), уделения внимания взаимосвязи социальных инвестиций и ответственного бизнеса (Устойчивая трансформация инвестирования: социальные инвестиции как более эффективный формат реализации ответственности бизнеса …, 2022). Н.В. Святохо фиксирует ежегодный рост числа исследований в сфере импакт-инвестиций среди российских ученых и практиков (Святохо, 2024).

Значительный вклад в изучение вопросов устойчивого развития ESG- и импакт-инвестиро-вания, по нашему мнению, вносят ученые Высшей школы экономики и Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Первые на протяжении двух последних лет регулярно публикуют дайджесты новых публикаций по импакт-инвестированию, вторые – оперативно проводят исследования по вопросам правового регулирования (Захарова, 2022; 2023).

Однако, несмотря на активную исследовательскую деятельность в рассматриваемом направлении, до настоящего времени научные дискуссии по осмыслению нового для российских реалий социально-экономического явления продолжаются. В существующих публикациях наблюдается терминологическая неопределенность, когда импакт-инвестирование приравнивается к корпоративной социальной ответственности (КСО), социальным инвестициям, ESG-инвестициям, филантропии, благотворительности, активизму. В России до сих пор рассмотрение импакт-инвестиций часто сводится к изучению эффективности корпоративной социальной ответственности, хотя мировая практика разделяет эти понятия.

Неразработанность категориального аппарата затрудняет проведение операционализации понятий для организации эмпирических социологических исследований. Поэтому в 2025 г. О.С. Осиповой была проведена системная категоризация многочисленных понятий, описывающих двусторонние встречные потоки денежных средств в рамках ответственного устойчивого инвестирования (Осипова, 2025). Особое внимание при этом было уделено роли инвесторов (розничных и институциональных) и бизнеса, которые играют ключевую роль в этом процессе, предложена авторская модель механизма импакт-инвестирования, описан процесс его институализации. Сделанные в данной статье выводы стали результатом осмысления и переработки релевантной отечественной и зарубежной литературы по теме импакт-инвестиций. Полученные результаты указывают на обоснованность принятия импакт-инвестиций в качестве независимой концептуальной категории и на целесообразность их выделения в самостоятельный класс вложений; ею показаны методологические основы функционирования двух взаимосвязанных подсистем механизма финансового инвестирования; описаны принципы, особенности и имеющиеся ограничения применяемых к ним управленческих подходов (Осипова, 2025).

Теоретико-методологическая работа, проведенная научным коллективом Финансового университета при Правительстве РФ, возглавляемым доктором экономических наук, профессором Е.Б. Тютюкиной, позволила провести эмпирическое исследование, посвященное изучению готовности участия розничных инвесторов (физических лиц) в импакт-инвестициях. Некоторые результаты данного исследования будут представлены в настоящей статье.

На необходимость изучения практики и перспектив импакт-инвестирования в российских реалиях неоднократно указывали отечественные ученые. В частности, отмечалась необходимость адаптации национальной модели инвестирования к международным нововведениям с целью повышения уровня конкурентоспособности бизнеса (Устойчивая трансформация инвестирования: социальные инвестиции как более эффективный формат реализации ответственности бизнеса …, 2022). Многие исследователи замечают, что внимание глобальных инвесторов сместилось с чисто финансовой деятельности на результативное инвестирование. В этой связи предпринимаются попытки проанализировать то, как импакт-инвесторы решают, куда направлять свой финансовый капитал (Захарова, 2023). Поэтому оригинальное исследование под руководством профессора Е.Б. Тютюкиной, безусловно, представляет значительный интерес. В рамках данной статьи, частично используя его данные, мы проанализируем отношение к импакт-инве-стициям только одной целевой группы – молодежи в возрасте от 18 до 23 лет.

Дизайн исследования . Цель исследования – на основе определения степени готовности студенческой молодежи к импакт-инвестициям разработать предложения по увеличению вовлеченности молодого поколения в развитие механизма импакт-инвестирования в России.

Предмет исследования – импакт-инвестиции в Российской Федерации.

Объект исследования – физические лица как финансовые инвесторы, имеющие соответствующий опыт или потенциально готовые к его получению.

Эмпирический объект исследования – молодежь в возрасте от 18 до 23 лет, активно включенная в систему высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации и имеющая достаточно высокий уровень финансовой грамотности.

Методика исследования . Был осуществлен теоретический анализ проблемы за счет изучения существующих научных публикаций, касающихся развития импакт-инвестиций, а также статистический анализ результатов оригинального социологического исследования.

Онлайн-опрос проводился на платформе Google Forms с 1 по 20 апреля 2025 г. Охват им выборки в 361 человек обеспечил точность исследования примерно ±5,15 % при уровне доверия 95 %. Фактическое значение ошибки было еще ниже благодаря тому, что выборка была стратифицирована (по возрасту и образованию респондентов). Тип ее – бесповторная целенаправленная неслучайная стратифицированная выборка, гетерогенная группа. Небольшое смещение по возрасту – 30,5 % выборки составила молодежь в возрасте 18–23 года включительно – обусловлено тем, что в последние годы произошел значительный приток молодежи на фондовый рынок. Именно эта возрастная группа, наряду с квалифицированными инвесторами и женщинами, также активно включившимися в последние годы в финансовые инвестиции на российском рынке, наиболее интересна для разработки предложений по стратегической импакт-инвестиционной политики государства.

Целевая исследуемая группа в данной статье представлена респондентами в возрасте от 18 до 23 лет в количестве 110 человек. Среди них 82,72 % опрошенных имеют высшее и незаконченное высшее образование, 17,28 % – среднее и среднеспециальное.

Одним из важных критериев отбора респондентов стал уровень их финансовой грамотности. Фокус был направлен на молодежь, которая планирует свою дальнейшую профессиональную деятельность связать с работой в области экономики и финансов, поскольку именно такая целевая группа сегодня в России способна более четко сформулировать свои инвестиционные ожидания и настроения, обладает знаниями о финансовых процессах, проходящих в стране и мире, чаще имеет практический опыт работы на фондовых рынках даже в столь молодом возрасте.

Как показало исследование, каждый второй респондент возрастной группы от 18 до 23 лет (51,82 %) планирует начать инвестировать, каждый третий (35,45 %) – уже инвестирует, но эпизодически, 12,73 % опрошенных инвестируют регулярно. Неквалифицированные инвесторы в выборке составляют 89,1 %, квалифицированные – 9,1, профессиональные – 1,82 %. Риск-профиль респондентов-инвесторов в самой молодой возрастной группе следующий: средний – 54,55 %, низкий – 32,73, высокий – 12,73 %. Респондентам данной возрастной группы, в отличие от всего массива опрошенных, менее присущ консервативный стиль инвестиционного поведения (32,7 против 41 %). Годовой объем инвестиций в качестве розничных инвесторов у молодежи пока небольшой, что вполне логично – 56,36 % инвестируют до 50 тыс. руб.

Для более глубокого понимания отличий ценностных установок молодежи в рамках проводимой в статье поведенческой экспертизы используется сравнительный анализ с данными по всему массиву полученных результатов социологического опроса (всех возрастных групп в совокупности).

Результаты исследования . Молодежь в возрасте от 18 до 23 лет включительно, как в целом и все опрошенные респонденты, в большинстве своем поверхностно знакома (59 %) с концепцией импакт-инвестиций. Хорошо осведомлены о ней только 15,5 % молодых людей. Практически каждый десятый респондент описываемой нами целевой исследуемой группы имеет опыт импакт-инвестирования. Большинство из них (57,3 %) учитывают принципы социально-ответственного инвестирования при принятии финансовых решений.

По направленности своих импакт-инвестиций данная возрастная группа отличается от всего массива опрошенных. Для нее характерна четко выраженная экологическая направленность импакт-инвестиций – в 60 % случаев. Этому, на наш взгляд, способствовало то внимание, которое в последние годы в образовательных организациях уделялось экологическому воспитанию. Почти каждый шестой респондент во всех возрастных группах, участвовал в импакт-инве-стициях социально-экологической направленности. К сожалению, молодые участники исследования не связывают понятия «экологические» и «социальные инвестиции», несмотря на то, что они, как и в целом вся опрошенная совокупность респондентов, участвовали в импакт-инвести-циях социальной направленности (40 %). Безусловно, это отличает данную возрастную группу. Чем старше по возрасту респондент, тем чаще он понимает неразрывную связь социального и экологического эффектов.

Таким образом, несмотря на то, что количество принимавших участие в импакт-инвести-циях по выборке в данной возрастной группе незначительно, полученные данные позволяют сформулировать рабочие гипотезы для дальнейшего социологического исследования: чем моложе респондент, тем он чаще имеет опыт импакт-инвестирования; чем старше – тем больше осознает взаимосвязь социального и экологического эффектов; несмотря на то, что в целом по общему массиву данных респонденты отдают предпочтение инвестициям экологической направленности, социальная и социально-экологическая направленность в совокупности преобладает (55 %), чего нельзя сказать о самой молодой возрастной группе (40 %).

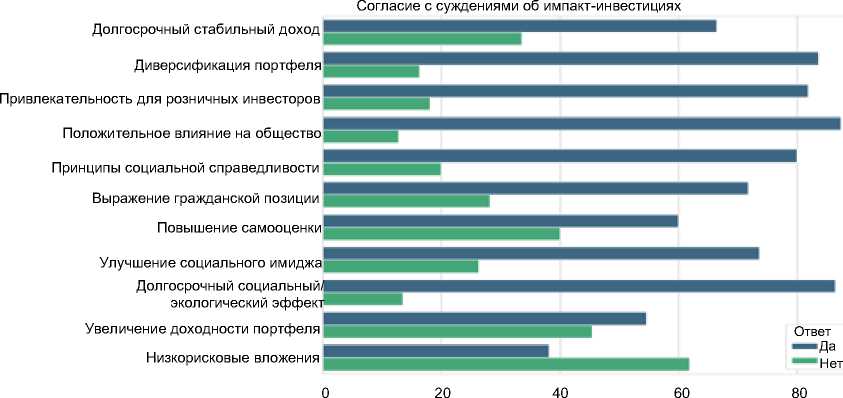

Для более глубокого понимания поведенческих установок студенческой молодежи респондентам было предложено оценить ряд простых категорических суждений – согласиться с ними или нет. Такого рода формулировки не только выражают связь предмета и признака, но и содержат утверждение или отрицание наличия признака у предмета, не распадающегося на более простые компоненты. С точки зрения логической классификации нами было применено утвердительно-отрицательное противопоставление, данная формулировка задает необходимость бинарного выбора («да» или «нет»).

Таким образом, нижеприведенные высказывания относятся к классу простых категорических суждений, которые прямо утверждают или отрицают наличие некоторого свойства у предмета и позволяют лучше понять установки молодежи. Проанализируем полученные результаты (рис. 1).

Рисунок 1 – Бинарный выбор респондентов, относящихся к возрастной группе от 18 до 23 лет включительно, %1

Figure 1 – Binary Choice of Respondents Belonging to the Age Group from 18 to 23 Years Inclusive, %

-

1 В статье все рисунки составлены авторами. Графики строились на языке программирования Python в программе Google Colab.

Абсолютное большинство респондентов, представляющих самую молодую возрастную группу, выразило подавляющее согласие (≥ 80 % утвердительных ответов) с пятью ключевыми утверждениями, отражающими положительное восприятие молодежью феномена импакт-инве-стиций. Согласно им, последние:

– оказывают положительное влияние на развитие общества (87,3 %);

– приводят к долгосрочному социальному и экологическому эффекту (86,4 %);

– позволяют диверсифицировать инвестиционный портфель (83,6 %);

-

– интересны розничным инвесторам, приверженным целям устойчивого развития (81,8 %);

-

– создают условия для реализации принципа социальной справедливости (80 %).

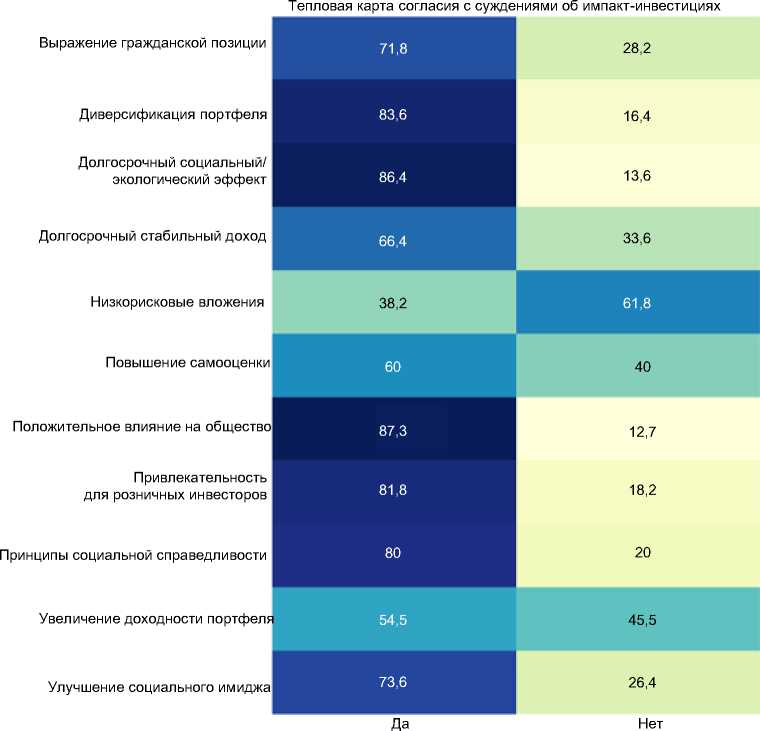

При этом респонденты воспринимают импакт-инвестиции как высокорискованные, так как они не способны повышать доходность инвестиционного портфеля (45,5 %), и оценивают данные финансовые вложения как низкодоходные (61,2 %).

Какие риски импакт-инвестиций более всего тревожат участников исследования? Среди предложенных вариантов ответов респонденты чаще всего выбирали следующие: опасность недостижения заявленной доходности и социального/экологического эффекта – 69,09 %, длительный срок окупаемости инвестиций – 55,45 %, отсутствие механизмов гарантий возврата вложений – 48,18 %, несовершенство механизма защиты интересов розничных инвесторов 31,82 %.

Сделанный респондентами выбор показал, что молодежь на интуитивном, часто подсознательном, уровне, учитывая поверхностное знание ею концепции импакт-инвестиций (59 %), достаточно глубоко осознает ценностную сущность данного процесса, его влияние на устойчивое развитие общества и значение импакт-инвестиций для финансово грамотного поведения. При этом молодые люди понимают, что импакт-инвестиции, хотя и позволяют диверсифицировать инвестиционный портфель, но несут с собой определенные риски.

Визуально противоречивый характер восприятия молодежью сущности современного им-пакт-инвестирования в российских реалиях передает тепловая карта (рис. 2).

Рисунок 2 – Тепловая карта бинарного выбора респондентов, относящихся к возрастной группе от 18 до 23 лет включительно

Figure 2 – Heat Map of Binary Choice of Respondents

Belonging to the Age Group from 18 to 23 Years Inclusive

Факторы, влияющие на привлекательность и реализуемость импакт-проектов . Анализ ответов респондентов на 17 вопрос анкеты позволяет оценить значимость основных мотивирующих факторов. Множественные вариации реакций можно объединить в четыре исследовательски значимые группы факторов, влияющих на поведенческие установки молодежи.

Первая группа. К ней отнесены наиболее часто встречающиеся ответы – надежность импакт-проекта отметило 70 % опрошенных, репутацию субъекта, реализующего импакт-проект, – 50,91 %, репутацию эмитента финансовых инструментов – 45,45 %. Данные показатели объединены нами общим понятием «репутационные и качественные характеристики импакт-проекта» или более лаконично – «уровень доверия и репутации». Данное словосочетание отражает комплексную характеристику надежности и авторитета импакт-проекта, его инициаторов и организаторов.

Вторая группа. Наличие достаточной информации об импакт-проекте –18,18 %, прозрачность механизмов реализации импакт-проекта – 17,27 %. Самым удачным и емким понятием для данной группы является термин «информационная прозрачность», который четко отражает суть обоих показателей: наличие достоверной информации и ясность механизмов реализации проекта.

Третья группа. Понимание важности проблемы, которая решается в рамках импакт-про-екта. Социально-мировоззренческую значимость этого фактора подчеркнул практически каждый третий респондент – 30, 91 %.

Четвертая группа. В нее вошли четыре варианта ответов, выбранных респондентами, – достаточность предложений на инвестиционном рынке для выбора импакт-проекта – 9,09 %, наличие методологии оценки социального/экологического эффекта от реализации импакт-про-екта – 8,18 %, существование законодательно-нормативной базы – 10,91 %, личные симпатии к людям, реализующим импакт-проект, – 10 %. Оптимальным названием для данной группы, по нашему мнению, является «Дополнительные факторы привлекательности импакт-проектов». Оно отражает как условия рынка, нормативно-правовую базу, так и личностные аспекты, влияющие на готовность инвесторов выбирать и поддерживать такие проекты. Данная группа включает факторы, которые могут дополнительно усиливать привлекательность проекта, но не являются первостепенными в сознании молодежи: достаточность предложений на рынке (менее значима для принятия решения); методология оценки социального/экологического эффекта (важна, но не является первичной причиной выбора); нормативно-правовая база (играет вспомогательную роль, но не выступает ключевым фактором); симпатии к исполнителям проекта (субъективный фактор, не влияющий напрямую на принятие решения).

Таким образом, первые три группы факторов для молодежи являются фундаментальными и определяют базовые условия для привлечения и удержания инвесторов в импакт-проекты. Они отвечают за главные драйверы привлекательности импакт-проектов (надежность, прозрачность, социальная значимость), формируя базис для принятия решений молодыми инвесторами. Четвертая же группа дополняет предыдущие. Все входящие в нее факторы могут усиливать и ослаблять предыдущие три фундаментальные группы. Наряду с субъективным фактором она содержит более значимые с точки зрения управленческого воздействия факторы инструментального порядка, которые могут значительно повлиять на инвестиционные настроения молодежи, но в настоящее время не определяют ее решение об импакт-инвестициях.

Данный вывод подтверждают ответы молодежи на 19 вопрос «Какую роль играет государственная политика в вашем решении об участии в импакт-инвестициях?». Значительную, но не определяющую – так считает 55,45 % опрошенной молодежи. Данный вариант ответа участники целевой группы исследования выбирали чаще по сравнению со всем массивом опрошенных респондентов (47 %). При разработке государственной стратегии по развитию механизма импакт-инвестиций необходимо не только активнее развивать инструментальный фактор, но и обращать особое внимание на формы привлечения молодежи к импакт-инвестициям, ориентироваться на креативные инструменты донесения до нее данной информации.

Инструментальная группа факторов не является центральной, но она потенциально может значительно повысить привлекательность импакт-проектов, увеличить шансы на успешное привлечение инвестиций: ее составляющие позволяют дифференцировать проект среди аналогов, сделав его более привлекательным для инвесторов. Например, наличие уникальной методологии оценки эффекта или рейтингование эмитентов на рынке способны добавить вес импакт-проекту и склонить чашу весов в его пользу. Грамотно выстроенная нормативно-правовая, налоговая база также может придать импакт-проектам дополнительную ценность. Наличие признанных методик оценки и понятных нормативно-правовых рамок снижает неопределенность и риски, связанные с импакт-инвести-рованием, делая его более безопасным и интересным для инвесторов. На наш взгляд, именно на развитие инструментальной группы факторов необходимо обратить внимание органам власти, так как она может послужить значимым катализатором для развития процесса импакт-инвестирования. Значимость продуманной государственной импакт-инвестиционной политики возрастает и потому, что молодежь, как и все респонденты в целом (82,72 и 83 % соответственно), признает, что учитывает политику государства при принятии решения об участии в импакт-инвестициях.

Все четыре группы факторов, представленные в анализе, взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, определяя поведенческие паттерны российской молодежи на рынке импакт-инвестиций, они помогают представить целостную картину возможной привлекательности и успешности для них импакт-инвестиций.

Самая молодая группа респондентов оптимистичнее оценивает перспективы роста импакт-инвестиций в России в ближайшие 5 лет – как высокие и очень высокие (68,19 %) по сравнению с ответами всех респондентов в целом (57 %). Большинство молодых людей будут рассматривать возможность (71,82 %) или определенно планируют (15,45%) участвовать в импакт-инвестициях в перспективе. При этом 91,82 % опрошенных считают, что импакт-инвестиции могут способствовать достижению социальных целей в России. Направленность их поведения в значительной степени будет зависеть от той стратегии, которую предстоит российскому обществу принять по отношению к импакт-инвестициям, а государству – по развитию механизма импакт-инвестиций, активизирующего взаимодействие бизнеса, инвесторов, гражданского общества в области развития устойчивого развития страны. В настоящее время такой механизм только формируется.

Неслучайно, что молодежь сегодня находится на распутье: с одной стороны, она на ценностном уровне осознает значение и перспективность импакт-инвестиций, с другой – не понимает механизма импакт-инвестирования в силу отсутствия четко разработанного государством его регулирования. Отсюда и невысокая средняя оценка вероятности того, что молодые люди порекомендуют знакомым участвовать в импакт-инвестициях, – по десятибалльной шкале она составляет примерно 5,75.

Рекомендации по развитию импакт-инвестиций . Исходя из проведенной поведенческой экспертизы, анализа значимости влияния различных групп факторов на привлекательность импакт-инвестиций для молодежи, приведем некоторые возможные рекомендации для государственных органов по развитию розничного финансирования импакт-инвестирования:

Первая группа «Уровень доверия и репутации»: целесообразно разработать и внедрить обязательные требования к проверке добросовестности и надежности инициаторов импакт-про-ектов и эмитентов финансовых инструментов; способствовать формированию единой информационной платформы для размещения результатов рейтинга репутации инициаторов импакт-про-ектов; внедрить сертификацию и аккредитацию проектов и эмитентов, проверяющих уровень надежности и репутации.

Вторая группа «Информационная прозрачность»: необходимо обеспечить прозрачность и доступность информации о ходе реализации импакт-проектов, создать единый информационный портал с открытым доступом к документации, отчетности и результатам аудита проектов, регулярно проводить публичные презентации проектов, разъяснять методики расчета социальных и экологических эффектов.

Третья группа «Понимание важности проблемы»: имеет смысл проводить кампании по просвещению населения о важности импакт-инвестирования и социальной значимости проектов, организовать регулярные конференции и форумы для обсуждения актуальных социальных и экологических проблем, решаемых с помощью импакт-инвестиций, привлекать авторитетных спикеров и экспертов для разъяснения преимуществ импакт-инвестирования.

Четвертая группа «Дополнительные факторы привлекательности»: следует упростить доступ к финансированию для разработчиков импакт-проектов, развивать государственную программу поддержки мелких и средних инициатив с усилением акцента на импакт-инвестирование, разрабатывать и вводить обязательную сертификацию методик оценки социального и экологического эффекта от реализации импакт-проектов, формировать удобную и прозрачную нормативно-правовую базу и налоговые преференции для импакт-инвестирования.

Особое внимание государству следует уделить развитию социально-ориентированных им-пакт-стартапов – проектов, которые решают важные общественные и (или) экологические проблемы, одновременно ориентируясь на получение прибыли. Интересно, что, согласно исследованию, 60,91 % самых молодых респондентов, как, впрочем, и 58 % всех опрошенных, определенно готовы поддерживать социальные стартапы, в том числе студенческие. Инвестирование в импакт-стартапы, особенно венчурное, во всем мире является мощным драйвером развития им-пакт-инвестиций, а для российского государства оно выступает важнейшим условием технологического роста и реализации социально-ориентированной политики.

Заключение. Современное инвестиционное поведение молодежи, анализируемое через призму выявленных в ходе нашего исследования четырех групп факторов, его определяющих, проявляется в нескольких типах социального действия, выделяемых немецким социологом М. Вебером (Вебер, 1990). Сочетание этих типов действия образует многообразие человеческих практик, составляющих ткань социальной реальности. Преобладающим в настоящее время у молодежи является ценностно-рациональное действие, характеризуемое поведением, обусловленным глубокими убеждениями и ценностями. Новое поколение инвестирует в проекты, отвечающие его внутренним убеждениям и взглядам на социальную и экологическую проблематику (третья группа факторов – «понимание важности проблемы»). Молодые люди склонны выбирать проекты, которые соответствуют их моральным и этическим установкам, отдавая предпочтение социально полезным, чаще всего – экологичным, инициативам.

Одновременно присутствует и такой тип социального действия, как целерациональное, основанное на практическом выборе и последовательном принятии решений на основе детального анализа фактов и расчетов. Молодежь рассматривает инвестиции как средство достижения конкретных целей (рост капитала, пассивный доход). Она опирается на объективные данные (первая группа – «уровень доверия и репутации»; вторая группа – «информационная прозрачность»). Инвесторы стараются выбрать наиболее надежную и проверенную стратегию действий, оценив всю доступную им информацию. В инвестиционной работе этот тип социальных действий должен быть определяющим. Необходимо разработать систему мер по дополнению ценностно-рациональных действий молодежи целерациональными. Это позволит снизить частоту проявления аффективных тенденций. Безусловно, любое инвестиционное поведение сопровождается эмоционально окрашенными действиями, основанными на чувствах и переживаниях. Симпатии играют важную роль в принятии решений (четвертая группа – «личные симпатии к людям, реализующим проект»). Молодежь нередко выбирает проекты, руководствуясь личным отношением к их организаторам или созвучностью миссии проекта их собственному мировоззрению. На смену субъективному подходу, эмоциям в финансовых инвестициях должны прийти рациональные действия. Это, безусловно, достигается в процессе приобретения инвестиционного и жизненного опыта. Задача – сделать этот процесс менее безболезненным и более быстрым для большего числа молодых инвесторов.

Стратегия развития инвестиционного поведения молодежи в контексте социальной эволюции должна в конечном счете ориентироваться на перевод целерационального и ценностно-рационального действий в традиционное, совершаемое на основе традиций и привычек, когда им-пакт-инвестирование не только в идеале, но и в реальности становится нормой поведения.

Таким образом, современное инвестиционное поведение молодежи в области импакта сочетает в себе рациональные, ценностные и эмоциональные составляющие, что не только в очередной раз подтверждает теорию М. Вебера о многообразии типов социального действия, но и показывает, на развитие каких типов поведенческих паттернов государству и обществу необходимо обратить особое внимание при разработке долгосрочной стратегии импакт-инвестирования.

Предложенные рекомендации могут позволить власти усилить доверие граждан к импакт-инвестированию, повысить прозрачность и популярность данного процесса, а также создать благоприятные условия для привлечения большего числа финансовых инвесторов и исполнителей импакт-проектов в бизнес-среду для реализации концепции устойчивого развития, придать дополнительный импульс развитию фундаментальной группы факторов, определяющих поведенческие ориентиры молодежи в контексте импакт-инвестиций.