Отношение жителей к туристам как показатель проблем овертуризма и туризмофобии для туристских дестинаций (на примере города-курорта Сочи)

Автор: Ветитнев Александр Михайлович, Чигарев Дмитрий Валерьевич

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Региональные студии туризма

Статья в выпуске: 4 т.13, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению отношения жителей города-курорта Сочи к туристам. Эта тема является актуальной в связи с возникновением таких новых явлений в мировом туризме, как овертуризм и туризмофобия, которые порождают многие проблемы для туристских дестинаций. Основываясь на публикациях отечественных и зарубежных исследователей туризма, средств массовой информации по данной тематике, авторы предприняли попытку сформулировать понятия овертуризма и туризмофобии, показать взаимосвязь этих явлений. Были изучены и проанализированы материалы, характеризующие понятие «туристская дестинация», рассмотрены его различные аспекты в трудах ряда российских и зарубежных авторов. Дана подробная характеристика города Сочи как классической туристской дестинации. Главное внимание в статье было уделено изучению различных аспектов конфликтных противоречий между жителями города Сочи и посетившими его туристами. На основании проведённого анализа был сделан вывод о том, что сочинцы относятся к приезжим в основном позитивно; более половины опрошенных никогда не имели конфликтов с туристами...

Овертуризм, туризмофобия, туристская дестинация, город-курорт сочи, социологический опрос, анкетирование, конфликт, местные жители, туристы

Короткий адрес: https://sciup.org/140244597

IDR: 140244597 | УДК: 338.48 | DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10411

Текст научной статьи Отношение жителей к туристам как показатель проблем овертуризма и туризмофобии для туристских дестинаций (на примере города-курорта Сочи)

Введение. Перемещение материальных ресурсов из производственной сферы в сферу услуг стало характерным явлением в мировой экономике последних десятилетий. С увеличением доходов населения вырос спрос на социальные услуги, значительную часть которых производит туристская отрасль.

Развитие технологий, транспортной инфраструктуры, удешевление перелетов, модные тенденции, увеличение численности и улучшение благосостояния населения планеты, а также экономическая и политическая открытость - всё это привело к небывалым темпам роста туризма в мире. Число поездок в 2018 году достигло исторического максимума -1,4 млрд, что в два раза больше, чем в 2000 году1. Общемировая тенденция роста турпотока наблюдается и в России - в 2018 году - 60 млн поездок- в 2,3 раза больше, чем в 2000 году2.

Сегодня в большинстве самых посещаемых городов мира встретить путешественников можно гораздо чаще, чем местных жителей. Переизбыток туристов в некоторых дестинациях создает множественные проблемы как для местных жителей, так и для самих приезжих. Для обозначения этого явления зарубежные исследователи туризма стали использовать термины

«овертуризм» и «туризмофобия»; отечественные- «сверхтуризм» [1; 2].

Цель данной статьи - изучение отношения местных жителей к туристам в сочинской туристской дестинации.

Задачи исследования: 1) сформулировать и уточнить содержание понятий «овертуризм», «туризмофобия», «туристская дестинация»; 2) проанализировать отношение жителей Сочи к туристам.

Овертуризм, туризмофобия, туристская дестинация и их характеристика

Для дальнейших научных исследований вероятности проблем овертуризма и туризмофобии в сочинской туристской дестинации уточним указанные понятия и их характеристики.

Термин «овертуризм» (over - «сверх», «слишком», «чрезмерно»...) начал использоваться в 2000-х годах в публикациях об угрозе бесконтрольного расходования природных ресурсов, об отрицательных последствиях возрастающей туристкой экспансии в ряде стран мира; несмотря на недостаточно точную и неконкретную формулировку, он довольно широко стал применяться в исследованиях туризма.

Хэштег #overtourism появился в Twitter с 2012 года, в 2018-м - термин «overtourism» регистрируется в онлайн-журнале Skift3; как феномен популярной туристской дестинации, неравномерно перенасыщенной туристами, определяет овертуризм словарь Collins4. Всемирная организация туризма (UNWTO) делает акцент на качестве жизни местного населения, а также качестве восприятия дестинации туристами.

Отечественные и зарубежные авторы исследований явлений овертуризма и туризмофобии (А. Александрова, Е. Ангина, О. Лысикова, Л. Семеркова, А. Альварез-Соуза, О. Скоп, Д. Френсис, К. Коэне, Г. Дикинсон, А. Постма, Г. Гудвин, М. Мартинс, М. Бэннер, В. Гонсалез, К. Милано, 3. По-лоликашвили и др.) обращают внимание, в первую очередь, на проблему перегруженности туристами популярных городов и других привлекательных для них террито- рий, которая приводит к ухудшению здесь экологической обстановки, нанесению вреда культурному наследию и многим другим негативным последствиям для де-стинаций и её жителей [1; 2; 5; 11; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 25; 26; 28; 30]. В результате ухудшается качество жизни местного населения (рис. 1).

Авторы данной статьи предлагают следующую трактовку понятия «овертуризм» — это комплексная проблема, вызванная огромной популярностью у туристов определенных территорий; в результате безудержный рост числа путешественников приводит к снижению качества жизни местного населения, экологическому ущербу, разрушению культурного наследия, самобытности и другим негативным последствиям для дестинаций.

Указанные проблемы вызывают раздражение и даже ненависть к приезжим у местного населения. Протестующие против туристов в Барселоне, Валенсии, Пальма-де-Майорке встречали их требованиями «убраться вон»; недовольство выражали жители Венеции, Парижа, Дубровника и других городов-центров мирового туризма [17].

ПЕРЕИЗБЫТОК ТУРИСТОВ ВДЕСТИНАЦИИ

УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Рис. 1 - Концептуальная модель содержания понятия «овертуризм»

Fig. 1 - The conceptual model of the overtourism concept

Крайняя неприязнь к туристам в дестинации, публично проявляющаяся в различных формах, в том числе, в виде словесного и/или физического насилия, получила название «туризмофобия» (phobos- страх, опасность).

На наш взгляд, туризмофобию можно определить как явление, характеризующееся крайне негативным отношением жителей дестинаций к туристам, которое обусловлено прогрессирующим ростом числа последних, что отрицательно влияет на образ жизни местного населения и окружающую среду.

В отечественной и зарубежной литературе авторы (Н. Гончарова, Л. Кирьянова, М. Морозов, А. Рябуха, С. Николаев, А. Гер-гишан, Б. Ричи и Дж. Крауч, С. Медлик, В. Альтхоф, С. Купер, Д. Флетчер, Д. Гилберт, Р. Шеперд, С. Ванхилл, Ф. Котлер и др.), руководствуясь разными подходами, трактуют понятие «дестинация» ("destination" - местонахождение, адрес, место назначения) по-разному.

Впервые в своей, одной из самых распространённых моделей системы туризма, термин «дестинация» использовал в 1979 году Н. Лейпер, рассматривающий её в рамках географическо-территориального подхода: это «места, которые туристы выбирают для того, чтобы остановиться на некоторое время для получения туристского опыта (leisure experience), связанного с одним или несколькими атрибутами или особенностями территории - своего рода воспринимаемыми аттракциями» [22, с. 87].

Как определенное место назначения или целевой район описывает дестинацию немецкий исследователь В. Альтхоф [13].

Б. Ричи и Дж. Крауч характеризуют дестинацию как определённую территорию со своими границами - город, макрорегион и т.д. [27, с. 151].

Все исследователи туризма основываются на двух главных понятиях дестина-ции - территория (место, страна, регион, географический объект) и территория, посещаемая туристами. Некоторые авторы добавляют инфраструктурный и ресурсный аспекты. Так, английский ученый С. Медлик предлагает трактовку дестинаций как «стран, регионов, городов и др. территорий, которые посещаются туристами. Круглый год их территория обслуживает резидентов и нерезидентов, приехавших с целью заработка, и какое-то время в году постоянных потребителей услуг - туристов. Насколько значима географическая единица как туристская дестинация, определяется тремя основными факторами: аттракции, сервис и туристская инфраструктура, доступность (как правило, географическая)» [24].

Некоторые исследователи (М.А. Морозов, А.Ю. Рябуха, М.Б. Биржаков,Э.Н. Павлова, С.С. Николаев и др.), отмечая обязательное наличие туристской инфраструктуры в определении дестинации, делают акцент на ее экономической составляющей [3; 6; 8; 9; 10].

Кроме того, оценка дестинации как объекта рынка - признак управленческого аспекта в понятии «дестинация». С точки зрения темы настоящей статьи, в определениях дестинации Э.Н. Павловой, С.С. Николаева, также, как и С. Медлика, привлекает внимание ее социальная составляющая - взаимодействие интересов туристов и местных жителей.

Следовательно, в дестинации должны быть обязательно:

-

1) определенный набор услуг для туриста:

-

• доставка (транспорт) и

-

• возможность переночевать (средства размещения) и поесть (рестораны, кафе, бары и т.д.).

-

2) наличие достопримечательностей;

-

3) наличие информационных систем.

Одной из важнейших функций туризма является его коммуникативная функция.

Туризм - это, прежде всего, межличностное общение. В общении - взаимодействии между людьми - проявляется и формируется их индивидуальное отношение, которое вместе с межличностным отношением (взаимоотношением) и само-отношением входит в систему отношений личности. Разработчик концепции отношений личности, известный отечественный психолог В.Н. Мясищев, отмечал, что «отношение» — это психологическая связь человека с окружающим его миром вещей и людей» и что «понятие отношения возникает там, где есть субъект и объект отношения» [7].

Формирование отношения можно представить как а) восприятие (отражение) субъектом объекта, и б) оценку объекта с точки зрения удовлетворения потребностей субъекта.

Развиваясь, индивидуальное отношение становится взаимоотношением или «диадическим отношением». Бихевиористская теория Д. Тибо и Г. Келли о диадическом взаимодействии утверждает, что человек в отношениях с другими людьми всегда стремится к минимизации своих затрат и получению максимальных выгод [29]. Бихевиоризм рассматривает систему «стимул - реакция» как основную единицу поведения.

Поведение - это процесс взаимодействия человека с другими людьми, способ действия или реагирования, оцениваемый со стороны. Показателем и средством выражения поведения человека является его отношение к кому или чему-нибудь, которое может проявляться (или не проявляться) в несистемных отдельных актах.

Отношение между субъектами социального взаимодействия, характеризующееся противоборством при наличии противоположных потребностей, целей, интересов, мнений, оценок, взглядов и т.п. называется конфликтом (confliktus - столкновение).

Сочи как классическая туристская дести нация

Одна из важнейших задач государства - оздоровление своих граждан. И город Сочи - единственный в стране субтропический курорт - успешно справляется с этой задачей. Миллионы людей ежегодно приезжают сюда поправить здоровье и отдохнуть (с начала 2019 года город принял более 3,5 млн туристов5).

Курорт привлекает гостей мягким климатом (среднегодовая температура воздуха +14 градусов), лечебными и природными факторами - уникальным сочетанием сероводородных вод Мацесты (в Сочи - самое крупное месторождение в мире), йо-добромистых, углекислых мышьяковистых и питьевых вод, лечебных грязей, доступностью отдыха в течение всего года - купальный сезон длится с мая по октябрь, а с октября по май зовут туристов многочисленные объекты курорта Красная Поляна

(в горнолыжный сезон 2018-2019 гг. Сочи посетили 1,6 млн человек6).

Комфортным делают пребывание в Сочи хорошие дороги и транспорт, развитая сеть предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания, средств коллективного размещения, банки, высокоскоростной Интернет, большое количество туристских объектов, многочисленные природные и событийные достопримечательности.

После 2014 года Сочи приобрел мировую известность как столица XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимийских игр. Не первый год курорт принимает гостей Гран-при Фор-мулы-1 (контракт на проведение заключен до 2025 года). В 2017 и 2018 годах в Сочи прош-

Лучший курорт России по популярности у туристов (число прибытий - более 6 млн в год)

Лучший зимний курорт (Красная Поляна)

Лучший город России для новогоднего туризма (после Москвы)

Лучший курорт России и СНГ для активного отдыха в горах летом (Красная Поляна)

Лучший курорт России для отдыха родителей с детьми

Лучший город для яхтенного туризма (после Санкт-Петербурга)

Лучший национальный парк России (после «Лосиного острова». Москва)

Рис. 2-Степень популярности Сочи как города-курорта (исследование ТурСтат7)

-

Fig. 2 - The degree of Sochi popularity as a resort city ли крупнейшие футбольные турниры - Кубок Конфедераций и Чемпионат Мира.

В рейтинге, составленном сайтом Тур-стат в 2019 году (рис. 2), Сочи назван лучшим курортом России, Красная Поляна - лучшим курортом России для зимнего отдыха, а также для активного отдыха в горах летом; Сочи лидирует среди лучших курортов страны для летнего отдыха родителей с детьми, обгоняя Анапу; занимает второе место в рейтинге лучших городов для яхтенного туризма (после Санкт-Петербурга). Сочинский национальный парк - второй среди национальных природных парков России (после «Лосиного острова» в Москве).

Все вышеперечисленное позволяет говорить о Сочи как о классической туристской дестинации. Учитывая всё вышеизложенное, для изучения вероятности проблем овертуризма и туризмофобии в сочинской туристской дестинации представляется целесообразным выявить отношение жителей курорта к приезжим.

Методика проведения исследования

Для решения поставленной задачи авторы использовали специально составленный опросник, с помощью которого проведено исследование методом случайной выборки. Анкеты были распространены среди местных жителей с помощью студентов Сочинского государственного университета зимой-весной 2019 года.

С целью максимального охвата респондентов в Интернет-пространстве посредством функционала «Google Формы» было проведено онлайн-анкетирование. Данный тип опроса обладает рядом преимуществ как для организаторов опроса, так и для респондентов [31]:

-

• быстрота и удобство заполнения анкеты с любых устройств;

-

• графическая интерпретация и автоматизация записи данных;

-

• оперативное оповещение по электронной почте о новых ответах;

-

• табличная кодировка данных для последующей передачи в статистические пакеты.

Анкетирование жителей проводилось с 25 января по 7 апреля 2019 года; всего было собрано и обработано 2390 анкет. Анкета содержала пять разделов.

Первый раздел включал заданные резидентам закрытые вопросы об отношении к туристам: насколько они рады приезжим, перевешивает ли положительное влияние туризма его негативные последствия.

Второй - объединил вопросы, характеризующие восприятие жителями влияния туристов на различные аспекты жизни города: экономические, социально-культурные, экологические и др. Использовалась пятибалльная шкала Лейкерта.

Третий - содержал вопросы, оценивающие удовлетворенность респондентов качеством своей жизни в городе.

Четвёртый - включал вопросы о наличии и частоте конфликтов с приезжими, связи конфликтов со сферой взаимодействия жителей и туристов (работа, быт).

Пятый, заключительный раздел содержал вопросы о желании изучать (совершенствовать) иностранный язык, социально-экономическом положении респондентов (пол, возраст, образование, род занятий, место проживания, материальное положение, вовлеченность в туризм и сервис, продолжительность проживания в городе).

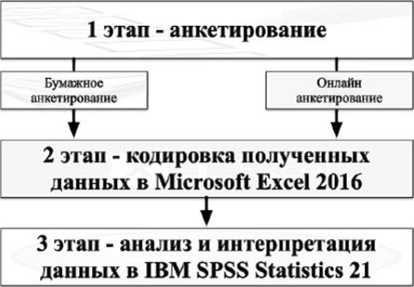

Анализ результатов опроса проводился с использованием статистического пакета SPSS (IBM SPSS Statistics 21), все ответы были предварительно перекодированы в табличном процессоре Microsoft Excel 2016 (рис. 3).

Результаты и обсуждение

Были изучены такие характеристики респондентов, как пол, возраст, образование, материальное положение, а также продолжительность их проживания в городе, вовлеченность в туризм и профессиональный статус.

Большинство опрошенных (63,97%) составляли женщины. Самая большая возрастная группа - лица от 20 до 29 лет (30,50%), следующая - от 30 до 39 лет (25,31%). Высшее образование имели 64,9%

Рис. 3 - Этапы проведения опроса

Fig. 3 - The survey stages респондентов. Наиболее многочисленной профессиональной группой (16,82%) являлись служащие. Больше трети (35,06%) были вовлечены в сервис и туризм.

Почти половина (46,28%) - коренные жители города; среди респондентов, переехавших сюда на постоянное место жительства, превалирует категория проживающих больше 5 лет (35,65%).

В Центральном районе города живут 43,10% опрошенных, четверть - в Адлерском (23,39%), практически одинаковое количество респондентов - в Хостинском и Лазаревском районах -16,90% и 16,61% соответственно.

Для выяснения уровня доходов местных жителей был применён метод социальной стратификации, позволяющий отнести респондента к определённой социальной группе на основе возможностей трат. Самую большую группу составили сочинцы, способные купить действительно дорогие предметы длительного пользования, но, например, не автомобиль или квартиру (38,28%).

Исходя из того, что отношение людей друг к другу выражается в их поступках, в рамках темы настоящей статьи были изучены различные аспекты конфликтных противоречий между жителями и гостями курорта.

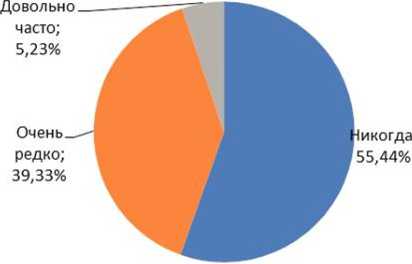

Прежде всего, авторов интересовал ответ на вопрос «Бывали ли у Вас конфликты с приезжими (туристами, отдыхающими)». Респондентам предлагалось выбрать один из следующих ответов: а) никогда; б) очень редко; в) довольно часто. Оказалось, что больше половины опрошенных (56%) никогда не конфликтовали с туристами (рис. 4).

Рис. 4 — Частота конфликтов между местными жителями и туристами Fig. 4 - Frequency of the conflicts between residents and tourists

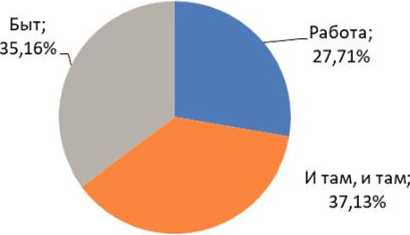

Среди лиц, имевших когда-либо конфликты с туристами, ответы на вопрос «Если конфликты были, то они в основном: а) связаны с Вашей деятельностью (работой); б) в быту; в) и там, и там» распределились следующим образом:

-

• «связаны с деятельностью (работой)» - 28%;

-

• «в быту»-35%;

-

• « и там, и там »- 37%.

Обращает на себя внимание, что количество конфликтов на бытовой почве было на 7% больше (373), чем связанных с работой опрошенных (294) (рис. 5).

Для более полного анализа конфликтов между сочинцами и гостями курорта была проанализирована сопряжённость частоты конфликтов с другими результатами исследования.

Рис. 5 — Связь конфликтов со сферой взаимодействия жителей и туристов (работа, быт)

Fig. 5 - Communication of the conflicts with the sphere of interaction of inhabitants and tourists (work, life)

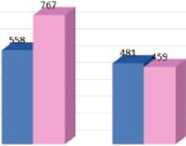

Коренные жители чаще конфликтовали с приезжими (рис. 6). Если на вопрос анкеты «Бывали ли у вас конфликты с приезжими» ответ «никогда» дали 767 человек (60,16% из числа респондентов, проживающих в городе не с рождения), то коренных сочинцев, ответивших также, было 558 чело век (50,04%).

При анализе взаимосвязи показателей «Вовлеченность в туризм и сервис» и «Наличие конфликтов» выяснилось, что среди респондентов, не посредствен но занятых в индустрии гостеприимства, конфликты были чаще связаны с их профессиональной деятельностью (44,81%). В то же время, среди сочинцев, не вовлеченных в туризм и сервис, чаще конфликты наблюдались в быту (44,74%).

Была рассмотрена корреляция между готовностью изучать (совершенствовать)

■ Прокивлюшие в городе с рождения

Никогд» О-ень редко Доеот»иоча<"-о

Рис. 6 - Результаты сопряженности показателей «Частота конфликтов» и «Продолжительность проживания в Сочи»

Fig. 6-Results of an associativity of indicators "Frequency of the conflicts" and "Duration of living in Sochi"

SEoo

промо*ошио о город» ь» сроидених

Ч»С1О1* КОНФЛИКТОВ иностранный язык и частотой конфликтов. Первый показатель рассчитывался как среднее между значениями 1 и 5 (где 1 - «совершенно не готов изучать иностранный язык», 5 - «готов приступить немедленно»). Готовность к изучению (совершенствованию) иностранного языка проявилась гораздо больше у респондентов, никогда не конфликтовавших с туристами: медианный показатель составил 3,61, что на 0,7 выше, чем у тех, кто имел конфликты довольно часто.

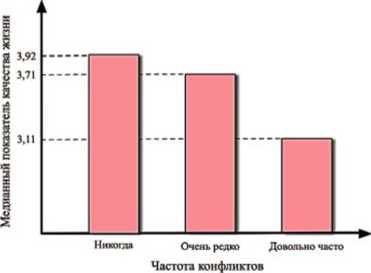

Частота конфликтов и качество жизни население

Рис. 7-Связь показателей «Частота конфликтов» и «Качество жизни населения» Fig. 7- Connection of indicators "Frequency of the conflicts" and "Quality of the resident's life"

Анализ ответов жителей показал обратно пропорциональную зависимость между их качеством жизни в городе и частотой конфликтов с приезжими: чем выше было качество жизни, тем реже происходили конфликты. Респонденты с наиболее высоким уровнем жизни (медианный показатель - 3,92) никогда не конфликтовали с туристами; 3,71 - очень редко; 3,11 - довольно часто (рис. 7).

На вопрос «Бывали ли у вас конфликты с приезжими?» примерно одинаковая часть жителей всех районов Сочи ответили отрицательно («никогда»): 57,43% - в Хо-стинском, 57,38%- в Центральном, в 54,03% - в Адлерском и 50,38% в Лазаревском районах. Среди тех, у кого происходили конфликтные столкновения с туристами «довольно часто», большинство проживает в Хостинском и Лазаревском районах (6,43% и 6,30% соответственно); в Центральном районе города таких жителей было 4,66%, в Адлерском -4,65% (рис. 8).

Выводы. Количество конфликтов и характер их взаимосвязи с различными сторонами жизни сочинцев позволили сделать следующие выводы:

-

1. В целом отношение жителей города Сочи к приезжим - позитивное. Большинство населения никогда не имело конфликтов с туристами. Готовность к изучению (совершенствованию) иностранного языка, продемонстрированная, в основном, не участвовавшими в конфликтах сочинцами, свидетельствовала об их открытом и доброжелательном отношении к гостям города. Чем выше был уровень качества жизни респондентов, тем меньше конфликтных ситуаций возникало между ними и туристами - отношение к приезжим у этой категории опрошенных также было положительным.

-

2. В то же время наличие, в основном, редких, а иногда и достаточно частых конфликтных противоречий, указывает на некоторую напряженность в отношениях части населения с гостями города. Коренные жители чаще конфликтовали с приезжими чем те, кто проживал в Сочи не с

-

3. Среди лиц, имевших конфликты с туристами, столкновений с ними было больше в быту, чем на работе (более трети опрошенных участвовали в конфликтах в каждой из этих сфер). У связанных с ту-риндустрией своей профессиональной деятельностью таких ситуаций было больше на работе; лица, не вовлеченные в сферу гостеприимства непосредственно, чаще конфликтовали с приезжими в быту.

-

4. Количество конфликтов между сочинцами и гостями курорта распреде

Рис. 8 — Количество респондентов, никогда не имевших конфликтов с туристами

Fig. 8 - Number of the respondents who never had the conflicts to tourists рождения, то есть их отношение к туристам было несколько хуже, чем у последних.

лилось по районам почти также, как и в целом по городу.

Таким образом, результаты исследования отношения жителей Сочи к туристам не подтверждают существования здесь проблем овертуризма и туризмофобии в их острой форме. Вместе с тем, определённая напряжённость между частью населения и приезжими вызывает необходимость анализа их взаимоотношений с точки зрения последних для дальнейшего изучения вероятности возникновения указанных проблем в сочинской туристской дестинации.

Список литературы Отношение жителей к туристам как показатель проблем овертуризма и туризмофобии для туристских дестинаций (на примере города-курорта Сочи)

- Аигина Е.В. Сверхтуризм и туризмофобия: новые явления или старые проблемы? // Современные проблемы сервиса и туризма. 2018. Т.12. №4. С. 41-55. DOI: 10.24411/1995-0411-2018-10404

- Александрова А.Ю. Сверхтуризм и туризмофобия в европейских городах-дестинациях (кейс Барселоны) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2018. Т.12. №4. С. 56-68. DOI: 10.24411/1995-0411-2018-10405

- Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Герда, 2008. 576 с.

- Гончарова Н.А. Формирование системы управления туристской дестинацией (на примере Томской области): дис.... канд. эконом. наук. CПб., 2014. 213 с.

- Лысикова О.В. Современные туристы и местные жители: социальные практики взаимодействия // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т.14. №5. С. 270-277.

- Морозов М.А., Войт М.Н. Теоретико-экономическое содержание понятия "туристская дестинация" // Туризм и культурное наследие. 2013. №2. C. 188-195.

- Мясищев В.Н. Проблема отношений человека и ее место в психологии // Вопросы психологии. 1957. №5. С. 142-155.

- Николаев С.С. Стратегия формирования единого туристского пространства в регионе (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области): автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., 2000. 176 с.

- Павлова Э.Н. Дестинация как концепт развития региональной системы непрерывного профессионального туристского образования: дис. … д-ра пед. наук. М., 2010. 618 с.

- Рябуха А.Ю. Управление развитием местных сообществ на основе использования туристского пространства: дис. … канд. экон. наук. Краснодар, 2006.

- Семеркова Л.Н., Зинченко С.В., Бижанова Е.М. Актуальные проблемы неравномерного распределения туристских потоков // Известия вузов. Поволжский регион. Общественные науки. 2019. №1(49). С. 168-178.

- Чигарев Д.В. Туризмофобия и овертуризм - главные тревел-тренды 2018 года // Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития: Мат. VII Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2019. С. 274-279.

- Althof W. Incoming-Tourismus. Muenchen, Wien, Oldenbourg, 1996.

- Alvarez-Sousa A. The Problems of Tourist Sustainability in Cultural Cities: Socio-Political Perceptions and Interests Management // Sustainability. 2018. Iss.10. 503 pp.

- Benner M. From overtourism to sustainability: A research agenda for qualitative tourism development in the Adriatic, Heidelberg University. MPRA Paper №92213. 2019. URL: https://mpra.ub.unimuenchen.de/92213

- Dickinson G. Dear dictionaries, this is why 'overtourism' should be your 2018 word of the year / The Telegraph, 20 April 2018. URL: https://www.telegraph.co.uk/travel/comment/overtourism-word-of-the-year/ (Accessed on September 2, 2019)

- Egresi I. "Tourists go home!" - Tourism overcrowding and "tourismophobia" in European cities (Can tourists and residents still co-habitate in the city?) // Proceedings of TAW 2018 International Scientific Conference. 2018. Pp. 701-714.

- Francis J. Overtourism - what is it, and how can we avoid it? // Responsible Travel. URL: https://www.responsibletravel.com/copy/what-is-overtourism (Accessed on August 15, 2019).

- Gonzalez V.M., Coromina L., Galí N. Overtourism: Residents' perceptions of tourism impact as an indicator of resident social carrying capacity - Case study of a Spanish heritage town. Tourism Review. 2018. Iss.73. Pp. 277-296.

- Goodwin H. The Challenge of Overtourism // Responsible Tourism Partnership Working. 2017. Paper 4.

- Koens K., Postma A., Papp B. Understanding ‘overtourism' in a city context // Sustainability. 2018. Iss.10. Pp. 4384.

- Leiper N. Tourism Management. Sidney: Pearson Education Australia, 2004. 326 pp.

- Martins M. Tourism Planning and Tourismophobia: An Analysis of the Strategic Tourism Plan of Barcelona 2010-2015 // Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing. 2018. Vol.4. Iss.1. Pp. 3-7.

- Medlik S. Dictionary of travel, tourism and hospitality. Oxford: Butterworth-Heinwmann, 1993. 273 pp.

- Milano C. Overtourism and Tourismphobia: Global trends and local contexts. Barcelona: Ostelea School of Tourism & Hospitality, 2017. 46 pp.

- Postma A., Schmuecker D. Understanding and overcoming negative impacts of tourism in city destinations: Conceptual model and strategic framework // Journal of Tourism Futures. 2017. Iss.3. Pp. 144-156.

- Ritchie B., Crouch G. The competitive destination: a sustainable tourism perspective. Cambridge: CAB International, 2003. 291 p.

- Scott A. How Social Media Influencers Can Use Their Power to Combat Overtourism. 2018. URL: https://uncorneredmarket.com/overtourism-social-media-influencers-power (Accessed on August 10, 2019).

- Thibault J., Kelley H. The Social Psychology of Groups. London: John Wiley & Sons, 1959. 346 p.

- UNWTO. UNWTO tourism highlights: 2017 ed. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/ (Accessed on September 9, 2019)

- DOI: 10.18111/9789284419029

- Vasantha Raju N., Harinarayana N.S. Online survey tools: A case study of Google Forms // Scientific, Computational & Information Research Trends in Engineering. Proceedings of National Conference. GSSS-IETW, Mysore, 2016.