Отражение картины мира в традиционных нарративах: реконструкция глобальных тенденций распространения и хронологической последовательности появления мотивов мифологии

Автор: Березкин Ю.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Для реконструкции последовательности появления представлений о мире и человеке проанализировано ареальное распределение мотивов, выделенных из традиционных нарративов (примерно 25 тыс. текстов). Статистическая обработка позволила выявить комплексы мотивов, соответствующие путям древнейших миграций. Оценки базируются на результатах сопоставления комплексов одинаковых мотивов в Старом и Новом Свете. Использованная методика открыла возможность впервые проследить эпохальную динамику развития мифологии на основе анализа данных. Наиболее древний комплекс, отражающий южный путь расселения человека из Африки, связан с объяснением происхождения смерти. Мотивы этой группы хорошо представлены в Африке к югу от Сахары, в Южной Евразии, Океании и Америке (особенно в Южной), но редки на севере Евразии, в Американской Арктике и Субарктике. Мотивы, относящиеся к теме появления человека, его анатомии, отношений полов, характерны для циркумтихоокеанского мира. Эта тема стала развиваться у вышедших из Африки популяций после освоения Юго-Восточной Азии, но до начала заселения Нового Света. С учетом географии распространения мотивов, посвященных космогонии и этиологии природных явлений, можно предположить, что некоторые из них возникли на юге Евразии, были принесены в Сибирь и уже оттуда проникли в Америку. Представления, которые являлись основой интерпретации небесных объектов, развились позже всего. Эти мотивы обильны только в Северной Евразии, откуда многие были принесены в Северную, но не в Южную Америку.

Мифологические мотивы, заселение америки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145867

IDR: 145145867 | УДК: 398.5+930.85 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.149-157

Текст научной статьи Отражение картины мира в традиционных нарративах: реконструкция глобальных тенденций распространения и хронологической последовательности появления мотивов мифологии

Аналитический каталог фольклора и мифологии мира: устройство и цели создания

Благодаря успехам археологии и популяционной генетики наши знания о далеком прошлом стали много детальнее, чем четверть века назад. Однако существуют проблемы, которые эти дисциплины не могут решить. Одной из них является оценка времени распространения определенных тем, сюжетов и образов фольклора и мифологии. Суждения по этому поводу, высказывавшиеся в последние 200 лет, зависели от общих представлений исследователей о развитии человечества и не имели под собой конкретной доказательной базы. Изучение эпохальной стратиграфии представлений о мире и фольклорных сюжетов было одной из главных целей создания нами электронного каталога фольклора и мифологии мира.

В настоящее время каталог содержит более 50 тыс. резюме текстов berezkin/, обновление в конце каждого года). В цифровом виде эти данные обобщены в корреляционной таблице, включавшей на конец марта 2018 г. сведения о распространении 2 440 мотивов по 944 традициям. Статистическая обработка столь массового материала позволила выявить такие тенденции в фольклоре и мифологии мира, которые иным способом заметить и тем более проанализировать вряд ли возможно.

Основной аналитической единицей нашего каталога служит мотив. Мотивы делятся на две главные категории. Категория А включает эпизоды повествований, которые имеют отношение к космологии и этиологии, и образы, которые связаны с представлениями о мире (например: радуга как змея, Большая Медведица – семеро братьев, на луне виден кролик, и т.п.). Мотивы категории Б – это эпизоды повествований о приключениях и проделках. Некоторые из данных мотивов соответствуют сюжетам фольклорных указателей, созданных по системе ATU (Aarne–Thompson–Uther [Uther, 2004]), или их отдельным вариантам или фрагментам. Другие, особенно распространенные за пределами Европы, в имеющихся указателях аналогий не находят. В представленной работе будут учитываться только мотивы категории А. Сильно упрощая картину, мы можем назвать их собственно мифологическими, а мотивы категории Б – «сказочными».

Раздельная статистическая обработка мотивов категорий А и Б выявила их разное ареальное распределение в Старом Свете*. Мотивы категории Б в основном отражают относительно недавние (последние тысячи лет) межэтнические контакты в обществах с высокой демографической плотностью, сложной социальной организацией и развитыми средствами коммуникации [Березкин, 2015; Berezkin, 2015a]. Мотивы категории А тоже могут преодолевать этноязыковые границы, но происходит это гораздо медленнее. Проникновение этих мотивов на новые территории происходит не столько в результате обмена информацией между людьми, сколько переселений самих носителей традиций. Для территорий Нового Света, Океании и Австралии с их более низкой демографической плотностью и менее сложной социоэкономической организацией, по сравнению с другими регионами, различия в распространении мотивов между двумя категориями не столь существенны.

Мировое распределение мифологических мотивов по темам

Накопление материала позволило перейти к новому этапу исследования – раздельной обработке отдельных тематических групп мотивов, входящих в категорию А. Из этой совокупности были выделены четыре группы, которые вместе характеризуют основное ядро мировой мифологии. Первую группу составляют мотивы, объясняющие и описывающие смертную природу людей, утрату легкой жизни и первоначального изобилия, вторую – происхождение человека и общества, особенности анатомии и социальной организации, отношения между полами, третью – происхождение мира в целом, стихий и природных явлений, растений и животных, четвертую – небесные объекты, т.е. солнце и луну, лунные пятна, звезды и созвездия. Мотивы четвертой группы представляют собой раздел третьей, но поскольку они многочисленны и легко выделяются среди прочих, мы обработали их отдельно.

Различия в ареальном распределении мотивов данных категорий оказались значительными. Открывшиеся закономерности позволяют не только выявить региональные различия между мифологиями, но и наметить эпохальную по следовательно сть появления мифопоэтических представлений.

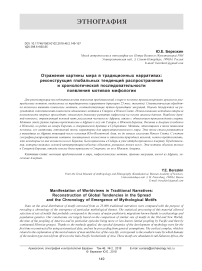

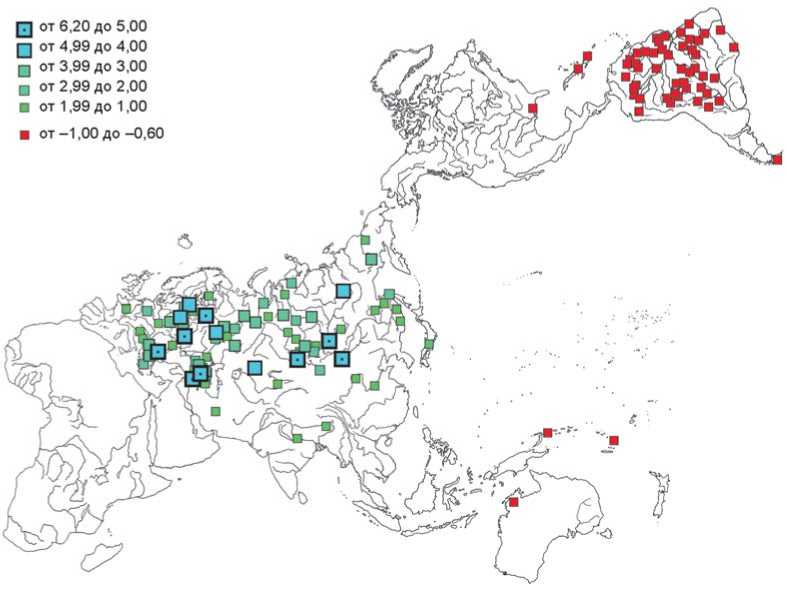

Начнем с мотива происхождения смерти. Это узкая тема, поэтому общее число учтенных в каталоге мотивов данной группы невелико – 33. Соответственно на картах, отражающих результаты статистического анализа, много лакун: традиции, в которых зафиксированы один-два мотива, имеют близкие к нулю значения ГК и на картах-схемах не показаны. Доли изменчивости, отражающие даже основные тенденции в распределении мотивов, также малы. Тем не менее полученная картина не хаотична, но свидетельствует о концентрации указанных мотивов на одних территориях и об их редкости на других (рис. 1, 2). Особенно важно, что «смертные» мотивы широко распростра- нены в тропической Африке, где мотивы остальных тематических групп, относящихся к категории А, почти не представлены. Другая значимая особенность распределения состоит в том, что отдельные наборы «смертных» мотивов характерны для Северной и Южной Америки, Меланезии, Африки (к югу от Сахары), Центральной Азии, но не для Западной Европы, севера Сибири и севера Северной Америки. В этих районах тема происхождения смерти и трудной жизни представлена слабее, чем на других территориях*.

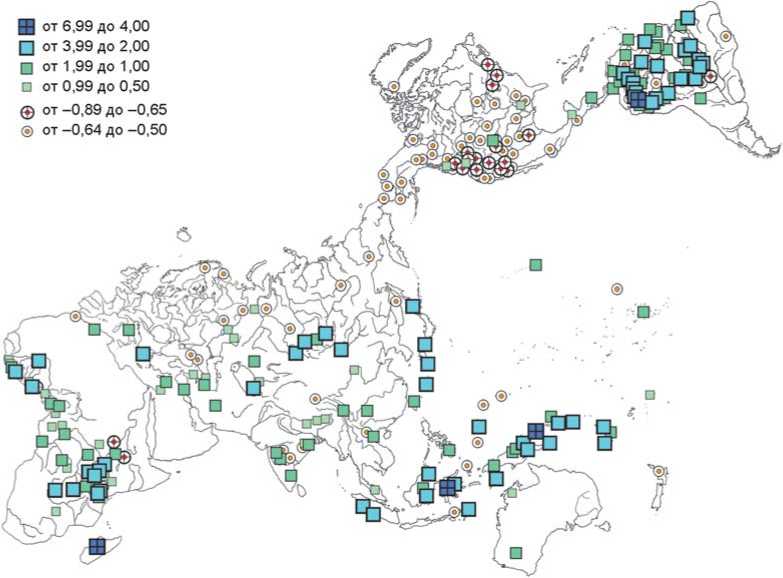

Обращают на себя внимание центрально-азиатские параллели «смертным» мотивам в Западной Африке (рис. 2). Это один из многих примеров недавнего проникновения в данный регион средиземноморского фольклора – вероятно, через арабов (см.: [Березкин, 2013, c. 57–71; Berezkin, Duvakin, 2016]).

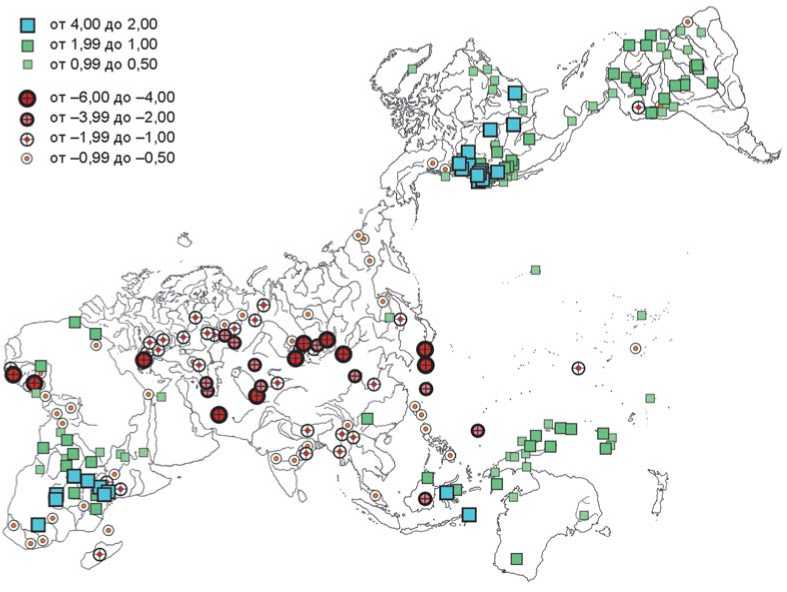

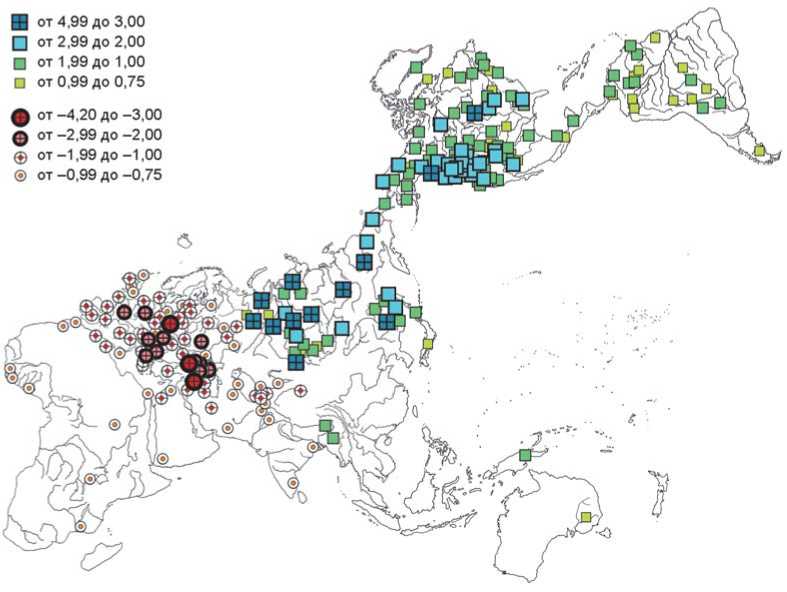

Тема происхождения человека, отношений полов и т.п. в мировом масштабе представлена гораздо большим числом мотивов – 207. Однако в Центральной и Южной Африке подобных мотивов меньше, чем объясняющих происхождение смерти. Мотивы данной тематической группы более всего характерны для индо-тихоокеанской окраины Азии (неарийская Индия, Тайвань, Филиппины, северо-восток Сибири) и особенно для Меланезии и Америки (рис. 3). Многие меланезийские и американские повествования на указанную тему очень похожи [Березкин, 2002; Васильев и др., 2015, c. 355, 362–369]. Что касается Северной Африки и юго-западной части Евразии, то мотивы данной категории здесь имеются, однако в меньшем количестве, чем в Америке или Меланезии, а набор их менее разнообразен. Часть «сексуальных» мотивов в Африке и Евразии характерна не для мифологической прозы, а для волшебной сказки. Такие мотивы распространялись, скорее всего, не в глубокой древности, а недавно вместе со сказочным фольклором.

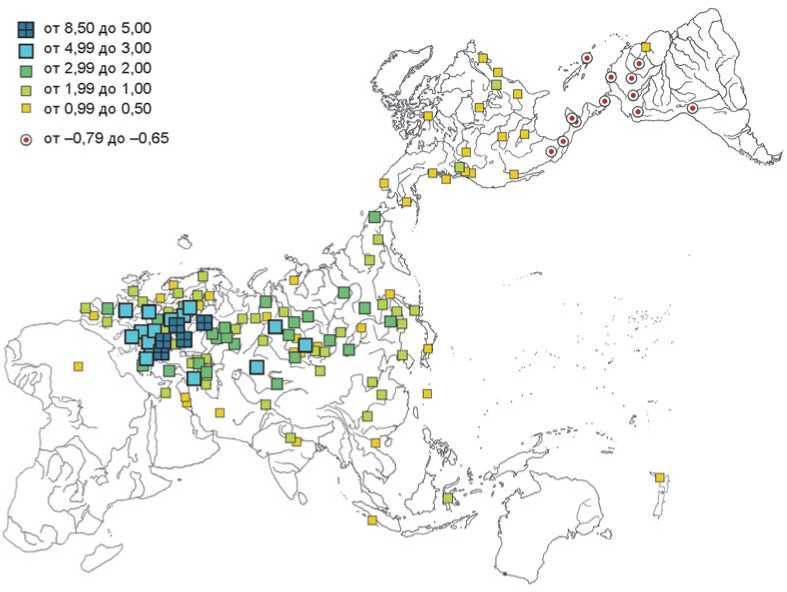

Мотивы, связанные с сюжетами о происхождении окружающего мира и его элементов, в нашей выборке наиболее многочисленны – 478 (рис. 4). Они слабо представлены в Африке, в частности, на этом континенте почти нет мотивов, объясняющих появление разных видов растений. Мотивы третьей группы

Рис. 1 . Распределение 33 мотивов, объясняющих смертную природу людей, по 517 традициям. 1-я ГК. Доля дисперсии 2,57 %. Традиции с низкими абсолютными величинами математических индексов (от 0,49 до –0,49) не показаны.

Рис. 2 . Распределение 33 мотивов, объясняющих смертную природу людей, по 517 традициям. 2-я ГК. Доля дисперсии 2,21 %. Традиции с низкими абсолютными величинами математических индексов (от 0,49 до –0,49) не показаны.

Рис. 3 . Распределение 207 мотивов, отражающих представления о происхождении человека и общества, человеческой анатомии и отношениях полов, по 815 традициям. 1-я ГК. Доля дисперсии 9,16 %. Традиции с низкими абсолютными величинами математических индексов (от 0,99 до –0,74) не показаны.

Рис. 4 . Распределение 478 мотивов, связанных с представлениями о происхождении окружающего мира и его элементов, по 881 традиции. 1-я ГК. Доля дисперсии 5,28 %. Традиции с низкими абсолютными величинами математических индексов (от 0,99 до –0,59) не показаны.

наиболее разнообразны в континентальной Евразии и в несколько меньшей степени – Америке. Правда, на карте распределения мотивов Северная Америка почти пуста (рис. 4). Это объясняется не малочисленностью мифов о появлении земли, животных или растений у североамериканских индейцев, а тем, что здесь встречаются мотивы, характерные как для континентальной Евразии, так и для Южной Америки и Меланезии. Поскольку эти два полюса уравновешивают друг друга, 1-я ГК дает близкие к нулю математические индексы для отдельных традиций. Поэтому более показательны данные 2-й ГК, противопоставляющей Сибирь и Америку западным и юго-западным областям Евразии и Африке (рис. 5).

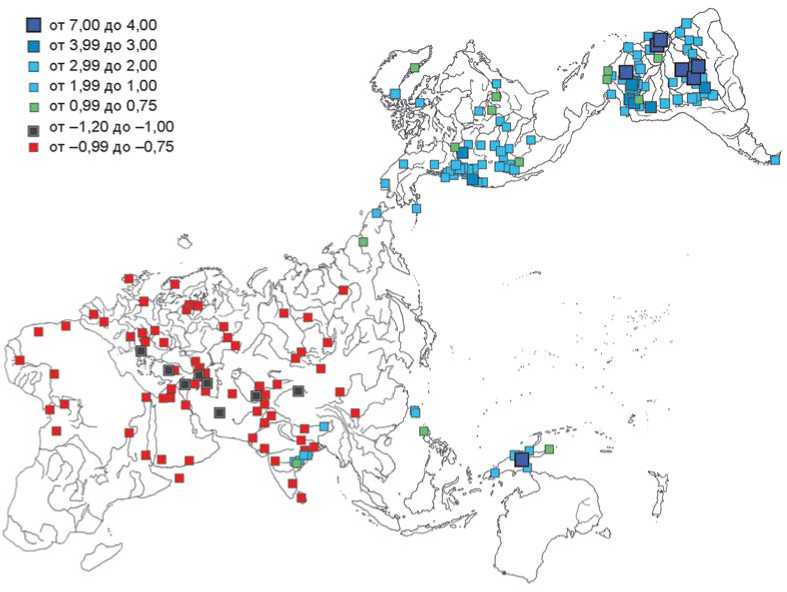

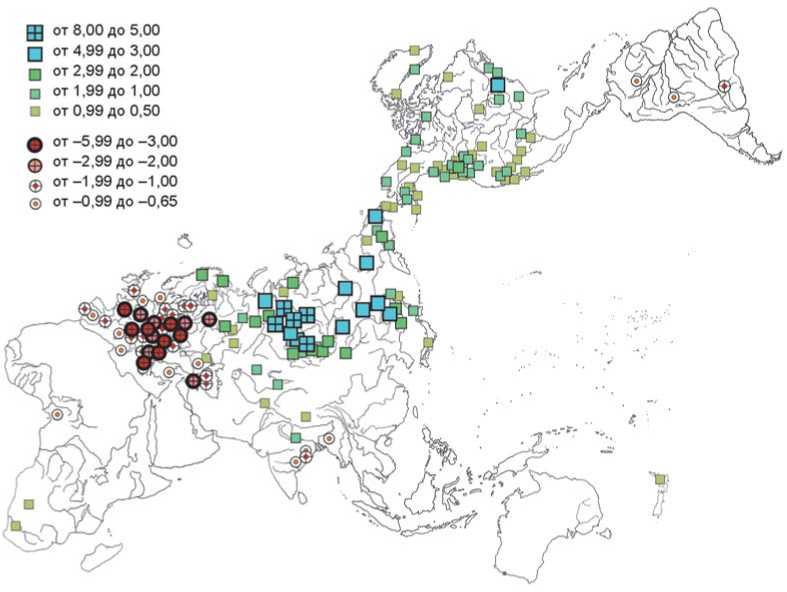

Распределение мотивов четвертой категории (их всего 200), связанной с интерпретацией небесных светил, напоминает таковое для второй группы, но в нем роль Европы более значительна, а роль Южной Америки – гораздо слабее (рис. 6, 7). В традициях населения экваториального пояса и Южного полушария данная группа мотивов мало представлена.

Интерпретация данных

Мировые тренды в распределении мотивов четырех описанных категорий выражены настолько ярко, что случайный характер распределения исключен. Объяснить полученную картину можно в рамках функционального или исторического подхода. Выбирая первый, мы должны признать, что повышенный интерес к одним разделам мифологии и игнорирование других обусловлены зависимостью представлений от внешних факторов. Однако, судя по картам, ни с природными, ни с хозяйственными, ни с социополитическими обстоятельствами предпочтение одних разделов мифологии другим не коррелирует. Следовательно, исторический подход является основным, в рамках которого следует интерпретировать материал.

Мотивы, объясняющие смертную природу людей, – единственные в категории А, которые хорошо представлены в Африке на территории к югу от Сахары. Суть высказанной нами гипотезы, альтернатива которой пока не просматривается, состоит в том, что мифы о происхождении смерти появились самыми первыми – еще до того, как люди современного типа распространились по остальной ойкумене [Березкин, 2007а, 2013, c. 31–54; Березкин, Боринская, 2014; Васильев и др., 2015, c. 354–355]. Переселенцы из Африки принесли свою мифологию в Южную, Юго-Восточную и Восточную Азию, а оттуда много позже – в Америку. Набор «смертных» мотивов в Центральной Азии отличается от представленного в Индо-Тихоокеанской зоне, но и здесь прослеживаются

Рис. 5 . Распределение 478 мотивов, связанных с представлениями о происхождении окружающего мира и его элементов, по 881 традиции. 2-я ГК. Доля дисперсии 3,93 %. Традиции с низкими абсолютными величинами математических индексов (от 0,74 до –0,74) не показаны.

Рис. 6 . Распределение 200 мотивов, связанных с интерпретацией небесных светил, по 815 традициям. 1-я ГК. Доля дисперсии 5,49 %. Традиции с низкими абсолютными величинами математических индексов (от 0,49 до –0,65) не показаны.

Рис. 7 . Распределение 200 мотивов, связанных с интерпретацией небесных светил, по 815 традициям. 2-я ГК. Доля дисперсии 3,53 %. Традиции с низкими абсолютными величинами математических индексов (от 0,49 до –0,64) не показаны.

отдельные африканские параллели. Малое разнообразие соответствующих мотивов в циркумарктической зоне можно объяснить эффектом «бутылочного горла». Как в первичном, так и в повторном (после ледникового максимума) освоении высоких широт участвовали, вероятно, немногочисленные и небольшие по составу группы людей, что должно было привести к случайной утрате одних сюжетов и росту популярности других.

Большее разнообразие и бóльшую популярность мотивов второй группы (происхождение человека, его анатомии, особенностей отношений между полами) в индо-тихоокеанском мире, по сравнению с континентальной Евразией, также вряд ли надо считать закономерным результатом воздействия каких-то мощных и долговременных факторов. Скорее всего, это опять-таки историческая случайность. Ничто не свидетельствует о том, что обитатели Сибири или Европы в повседневной жизни уделяли осмыслению данной сферы культуры меньше или больше внимания, чем индейцы или меланезийцы, да и как такое внимание вообще можно оценить количественно? Речь идет не об этнографии, а о фольклоре, который лишь опосредованно связан с другими сферами культуры. Поскольку многие конкретные мотивы данной группы в Азии на ее индо-тихоокеанской окраине и в Америке, особенно в Южной, одинаковы, можно предположить, что к западу и востоку от Тихого океана они возникли не самостоятельно и, возможно, появились в Азии до начала заселения Нового Света, скорее всего, ранее 15, а, может быть, и 20 тыс. л.н.

Бóльшая популярность мотивов данной группы в циркумтихоокеанском регионе и меньшая – в континентальной Евразии, а также различия в конкретных наборах мотивов есть прежде всего свидетельство продолжительной изоляции этих частей ойкумены друг от друга. Некоторые разделяющие их пустынные территории, особенно высокогорные, были освоены лишь с появлением производящего хозяйства [Chen et al., 2015]. Что касается территории к югу от Сахары на африканском континенте, то там разного рода истории про «странные браки», «странную анатомию» и т.п., а также подробно разработанные антропогонические мифы, столь характерные для коренного населения Америки и Юго-Восточной Азии, вряд ли когда-либо имели широкое распространение.

Третья группа мотивов – та, которая касается космогонии, космологии и этиологии различных явлений и существ – стала, вероятно, формироваться одновременно со второй и первоначально, по-видимому, тоже на юге – в Южной и Юго-Восточной Азии. Ее проникновение на север, в Сибирь, откуда многие мотивы попали в Америку, можно сопоставить с восточно-евразийским континуумом генофонда, который выявили О.П. Балановский и его коллеги [Баланов- ский, 2014, рис. 10, 3]. Что было в Северной Евразии раньше, какие мифологические образы могли существовать у обитателей Янской стоянки на территории Якутии или культур европейского палеолита, определить невозможно.

Самый яркий комплекс мотивов третьей группы, связывающий Индию, Сибирь и Северную Америку, касается мифа о ныряльщике за землей [Березкин, 2007б; Васильев и др., 2015, c. 371–379; Напольских, 1991]. Другой характерный пример – «спор о времени»: животные-первопредки определяют число единиц времени для определенных сезонов года или части суток [Васильев и др., 2015, c. 379–381]. Эта тема представлена в Индонезии, на северо-востоке Индии, в Южной Сибири, Северной Америке и Патагонии, причем сибирско-североамериканские и североамериканско-патагонские варианты детально похожи. Существует также обширный комплекс мотивов, касающихся появления полезных растений, который объединяет весь циркумтихоокеанский мир, но не включает континентальные районы Евразии. В тропической Африке, где примерно такие же, как в Амазонии и Меланезии, природные условия, преобладающие формы земледелия и уровень социальной сложности, ничего подобного нет. Данный комплекс мотивов должен был сформироваться до перехода к производящей экономике, а далее – как в Азии и Океании, так и в Америке – должен был быть независимо использован, чтобы объяснить появление культурных видов [Berezkin, 2015b, p. 59–60].

Четвертая группа мотивов, связанная с космо-нимией, – в основном продукт северо-евразийского культурогенеза. Из Сибири многие мотивы были перенесены в Северную Америку, но лишь немногие достигли Южной. В Австралии космонимия тоже хорошо разработана, но там она иная по содержанию, а недостаток данных не позволяет обрисовать мотив-ные комплексы внутри самого австралийского континента. Некоторые сюжеты, связанные с осмыслением солнца и луны, возможно, зародились еще на африканской прародине. Интерпретация Млечного Пути как реки или змея, характерная главным образом для циркумтихоокеанского региона, могла быть известна самым первым мигрантам в Новый Свет [Березкин, 2017, с. 31–46]. Однако соединение звезд в созвездия, имеющие мифопоэтическое осмысление, и разнообразная интерпретация лунных пятен вряд ли получили большое распространение ранее завершающего периода заселения Америки, т.е. до 14–12 тыс. л.н. Богатство соответствующих представлений, характерное для Северной Америки, Сибири и Европы, намного превосходит все то, что известно для более южных регионов. Особенным разнообразием отличается космонимия Европы, однако это результат достаточно позднего развития. Для европейской космо- нимии характерны реалии как минимум бронзового, если не железного века, многие варианты истолкования лунных пятен и Млечного Пути явно появились уже после распространения христианства.

Выводы

Анализ тенденций распространения мифологических мотивов позволяет получить информацию о разных эпохах. По глубине охвата эти данные сопоставимы с материалами археологии и генетики. Они проливают свет на эволюцию культуры за последние 15, а в отдельных случаях 30 и даже 60 тыс. лет. Если говорить об эпохальном тренде развития мифологии, то тема смертной природы человека была, по-видимому, осмыслена первой, во всяком случае ничего более раннего до нас не дошло. Напротив, интерпретация объектов ночного неба стала развиваться поздно и не везде. Не менее важен другой вывод. У развития мифологии, как и у эволюции в целом нет законов, если не считать общей тенденции к усложнению, элемент случайности очень велик. Различия между циркумтихоокеанскими и континентально-евразийскими мифологиями обусловлены тем, что контакты между соответствующими популяциями на протяжении многих тысячелетий были ограничены.

Оценка времени появления определенных особенностей мифологии о снована на сравнении данных по Старому и Новому Свету, время заселения которого известно. Другим репером служит время выхода человека современного типа из Африки. О некоторых особенностях мифологии индо-тихоокеанской периферии Азии времени порядка 20 тыс. л.н. можно судить по соответствующим южно-американским параллелям, а о сибирских мифологиях финального плейстоцена – по параллелям с Северной Америкой.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-03384). Благодарю за помощь участников проекта С.А. Боринскую, Е.Н. Дувакина и А.В. Рубановича.

Список литературы Отражение картины мира в традиционных нарративах: реконструкция глобальных тенденций распространения и хронологической последовательности появления мотивов мифологии

- Балановский О.П. Генетические данные о заселении Высоких широт // Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся природной среды. - М.: ГЕОС, 2014. - С. 408-422.

- Березкин Ю.Е. [Рецензия] // Этногр. обозр. - 2002. -№ 6. - С. 172-177. - Рец. на кн.: Gender in Amazonia and Melanesia. An Exploration of the Comparative Method. -Berkeley, Los Angeles; L.: Univ. of California Press, 2001. -392 p.

- Березкин Ю.Е. Происхождение смерти - древнейший миф // Этногр. обозр. - 2007а. - № 1. - С. 70-89.

- Березкин Ю.Е. Космогонические сюжеты «ныряльщик за землей» и «выход людей из земли» (о гетерогенном происхождении американских индейцев) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2007б. - № 4. С. 110-123

- Березкин Ю.Е. Африка: миграции, мифология. Ареалы распространения фольклорных мотивов в исторической перспективе. - СПб.: Наука, 2013. - 319 с