Отражение социально-экономического положения Кыргызстана (20-30-е годы ХХ века)

Автор: Маметемин Кызы Мактым

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 6 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

С установлением советской власти в Кыргызстане перед партией появилась задача проведения реформ в социально-экономической, аграрной, образовательной и других сферах. Вместе с тем, перед проведением реформ, возникла необходимость изучения социально-экономического положения региона. В связи с этим начиная с середины 1920-х г. до конца 1930-х г. был опубликован ряд работ, посвященных изучению социально-экономического положения Кыргызстана. Однако, социально-экономическое положение Кыргызстана является одной из малоизученных проблем. Связано это с однобокостью множества научных трудов, написаных в духе советской идеологии. Это и послужило главной причиной написания данной статьи, тема которой требует нового осмысления и анализа работ советских партийных работников, изучавших социально-экономические реформы, проведенные в Кыргызстане в 1920-1930-е годы.

Социальная стратификация, социальное строительство, экономика, бюджет, хозяйство, производство, промышленность

Короткий адрес: https://sciup.org/14128010

IDR: 14128010 | УДК: 930.26(575.2) | DOI: 10.33619/2414-2948/91/83

Текст научной статьи Отражение социально-экономического положения Кыргызстана (20-30-е годы ХХ века)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 930.26(575.2)

Социально-экономическое положение Кыргызстана является одной из малоизученных проблем, хотя на данную тему написано достаточное количество научных работ, большинству из которых характерно влияние советской идеологии. По этой причине эта тема требует нового осмысления. Стоитотметить, что часть работ, отражающих социальноэкономическое положение Кыргызстана в 1920-е и 1930-е годы, написаны в силу практических нужд. Исследования проводились партийными работниками, а не профессиональными историками [1, с. 49; 2, с. 47].

Одним из которых был И. А. Фатьянов. И. А. Фатьянов трудился в Кыргызстане с ноября 1925 г. по март 1927 г. Он руководил работой комиссии по административному районированию КАО, созданной 1 апреля 1925 г. [3, с. 83]. И. А. Фатьянов писал об общественно-политической жизни, хозяйственном и культурном строении Кыргызстана. Он отмечал, что население Кыргызстана составило 11% от всего населения Средней Азии (Таблица 1), а после создания административных районов численность размещаемого в них населения приводил следующим образом [4, с. 13].

Таблица 1

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

|

Наименование кантонов |

Число хозяйств |

Всего |

Население |

|||

|

Кыргызы |

Европейцы |

Узбеки родственные народы |

Прочие |

|||

|

Фрунзенский... в городах.... |

14430 |

75630 47235 |

6330 |

67150 |

- |

2150 |

|

Чуйский |

17460 |

72480 |

69540 |

2940 |

- |

- |

|

Таласский |

11940 |

60550 |

40420 |

18080 |

2050 |

- |

|

Каракольский... в городах.... |

21710 |

107670 12585 |

68010 |

33940 |

- |

5720 |

|

Нарынский... в городах.... |

15690 |

6840 1135 |

65720 |

- |

- |

2680 |

|

Ошский... в городах.... |

33102 |

185082 15327 |

123317 |

6980 |

54785 |

|

|

Джалал-Абадский... в городах.... |

29029 |

126100 7000 |

96690 |

6070 |

23340 |

- |

|

По области в городах... |

143352 |

695912 83282 |

470027 |

135160 |

80175 |

10550 |

Как видно из Таблицы 1, по 7 кантонам в городах разместились 83 282 человека, а в районах — 695 912 человек. С началом процесса расселения можно наблюдать появления понятий сельского населения и городского населения. Для получения дополнительной информации о населении, можно обратиться к статистике за 1925-26 гг. Согласно ей, если в стране было зарегистрировано 829 300 человек, 84 700 из них, т.е. 10,2% проживали в городах, 744,6 тыс. или 89,8% проживали в сельской местности. Самым густонаселенным районом считался Фрунзенский район, где на 1 кв. км приходился 9,2 человека.

Наименьшая плотность населения приходилась Каракольскому району и составляла 2,2 чел/км2. В Оше — 4,7 чел., а в Джалал-Абаде — 5,1 чел/км2.

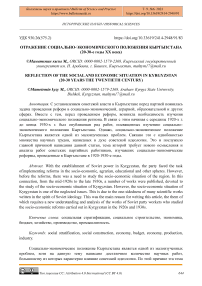

Если на 100 га орошаемых и неполивных земель приходилось 241 человек, то на 100 га орошаемых земель — 330 человек. По половому признаку разница между мужчинами и женщинами была почти равной. К примеру: мужчин 417 884, а женщин — 414 416. Численность мужчин трудоспособного возраста составляла 217 300 человек, а численность частично трудоспособных мужчин — 53 489 человек. Численность женщин трудоспособного возраста составляла 201 549, частично работающих женщин — 47 724 [5, с. 7]. По национальному составу населения в 1925-26 гг. — Рисунок 1.

60,20%

Рисунок 1. Национальный состав населения в 1925-26 гг.

Общая численность кыргызов была 449 487 человек, что составляло 60,2% от общей численности населения. Русские составляли 161 229 человек или 19,4%. Численность узбеков достигала 124 727 человек и составляла 15% от общей численности населения. А казахи составляли 15751 или 1,9%. Остальное население составляли дунгане, таджики, уйгуры, татары и немцы. 1925-26 гг. при числе хозяйств 152,7 тыс., в 1926-27 гг. их общее количестводостигло до 155164. Всего на 1 домохозяйство приходилось 4,9 человека [5, с. 7].

В 1925 г. Среднеазиатская комиссия Центрального Комитета организовала экспедицию в Каракол, Нарынскую область в целях изучения вопросов широкого спектраначиная от географии региона и заканчивая его общественно-политическим устройством. По словам М. М. Советкиной, одной из участниц экспедиции, население Каракол-Нарынской области с 1912 по 1916 год уменьшилось на 2414 человек или на 6,8%. Причина этого объяснялась увеличением распространения инфекционных заболеваний среди населения. Также она отмечала, что с 1916 по 1920 год население уменьшилось на 9881 человек. Автор связывал этот показатель с событиями 1916 года, позже укрепившимся в истории как Уркун. Также отмечала, что в 1917-1920 гг. население уменьшилось на 3188 человек, что составило 12,1 % или среднегодовое уменьшение населения составило 4,03 % [6, с. 30].

М. С. Кивмана можно отнести к исследователям, проводившим изученияв начале 1930х годов в области хозяйственного, общественно-политического устройства, социальноэкономического положения и культуры населения Чуйской долины. По сведениям автора, кыргызы составляли большинство из 25 тысяч человек, проживающих в Чуйской долине в начале ХХ века. Всего в районе имелись 6500 хозяйств, из них 30 принадлежали русским, 10 узбекам, 11 татарам и 6 уйгурам, а остальные хозяйства принадлежали кыргызам [7, с. 37].

В 1920-1930-х гг. главной целью советской власти было искоренение частной собственности, построение общества с равным социальным положением, создание государственной собственности и коллективных хозяйств.Это привело к мысли, что общество состоит из рабочего и крестьянского классов. Те, кто проводил исследование, также изучали общество, разделив его на 3 слоя. В том числе М. Кивман отмечал, что в результате общественной деятельности партии в 1930-е годы численность бедного и среднего классов увеличилась, а численность класса богатых уменьшилась (Таблица 2).

Таблица 2

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕДНОГО И СРЕДНЕГО КЛАССОВ

|

Года |

Бедняки |

Средняки |

Богатые |

|

1927 |

42% |

52% |

6% |

|

1930 |

38% |

57% |

4,4% |

М. С. Кивман отмечал, что между 1927 и 1930 годами положение богатого класса в обществе изменилось не только в социальном, но и в экономическом плане. Это можно увидеть из следующей таблицы [7, с. 37].

Как видно из Таблицы 3, в 1927 г. богатые владели 17% крупного рогатого скота, 54,8% мелких копытных животных и 3,5% пашни, а в 1930 г. численность крупнорогатого скота, имеющегося на руках у богатых уменьшилась на 4,6%, мельких копытных на 27,2%, пашни на 1,7%.

Таблица 3

НАЛИЧИЕ У БОГАТЫХ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

И ПОСЕВНЫХ ЗЕМЕЛЬ

|

Года |

Крупный рогатый скот |

Мелкий рогатый скот |

Посевная площадь |

|

1927 |

17% |

54,8% |

3,5% |

|

1930 |

12,4% |

27,6% |

1,8% |

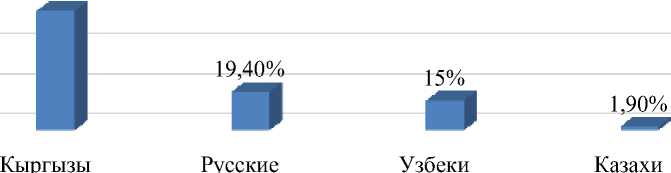

Большинство населения Чуйской области составляли бедняки (72%). 21% среднего класса перешли к оседлому образ жизни. А те, считавшиеся богатыми, не перешли к оседлому образу жизни [7, с. 37]. После социальных реформ увеличилось количество представителей из низких слоев и в партийных организациях (Рисунок 2) [7, с. 47].

Рисунок 2. Состав партийных организаций

-

■ Неимущие

-

■ Середняки

-

■ Батраки

В 1925 году, с целью изучения социальной структуры кыргызов, в страну прибылпрофессор П. Кушнер (Кнышев). Он проводил свои исследования в Таласской долине и осуществлял сбор информации по кыргызскому земледелию, животноводству, производству, питанию, ремеслам, бюджету, товарообмену, семье и по другим вопросам (Таблица 4).

П. Кушнер делил население горного района на бедные, средние и богатые слои с экономической точки зрения [8, с. 42]. Эти группы делились на вышеуказанные слои по численности скота, площади пашни, бюджету хозяйства, по доходам-расходам и по найму рабочей силы. К числу авторов, изучавших социальные составляющие кыргызов, можно отнести М. Ф. Гаврилова.Он разделял социальную структуру кыргызов на две группы: богатых и бедных.К низшим категориям он относилпастухов, скотоводов, коневодов и т. д., т.е. все группы людей, которые работали по найму и не имели своего имущества или же были малоимущими, а также не имеющих своей земли и животных [9, с. 195].

Средний класс автор выделил отдельной группой и назвал их зажиточными [9, с. 197]. Богатых же он разделял по политическим и экономическим признакам. В 1925 году Бюро по Средней Азии Всесоюзной Коммунистической партии (б) создало комиссию по изучению сел и деревень региона.

Таблица 4

|

Бедняки |

Средняки Богатые |

|

Имеющие не более 2 голов крупного скота и не более 10 голов мелкого, земли-не больше 1½ десятин (поливной земли) |

Имеющие от 3 до 10 голов Скотоводы, обладающие по крупного скота и несколько несколько десятков голов десятков мелкого скота, земельные крупного скота, сотни мелкого наделы 1½ десятины и более (но скота и наделы земли- в не выше 3) размере обычном для других групп обратывалалась путем уртачеством |

|

Имеющие только мелкий скот не свыше 10 голов и вовсе не имеющие крупного скота. Количество полив. земли также не превышает 1½ десятин |

Имеющие от 3 до 10 голов Скотоводы, обладающие по крупного скота и несколько несколько десятков голов десятков мелкого скота, земельные крупного скота, сотни мелкого наделы 1½ десятины и более (но скота и обратывающие землю не выше 3), нанимающие труд для при помощи помощников выпаса скота |

|

Вовсе не имеющие скота и обладающие клочком земли от. 1½ до 1 десятины |

Скотоводы, обладающие сотнями голов крупного скота, и тысячами мелкого скота |

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

В 1927 году была организована экспедиция и комиссия провела научные исследования в Центральном Тянь-Шане. Основной целью экспедиции было изучение социальноэкономического положения региона. Активными членами комиссии можно назвать П. Погорельского и В. Батракова. Они изучали социально-экономические отношения, общественно-политический строй и другие вопросы кыргызского народа. Они разделили кыргызских фермеров на 5 слоев в зависимости от их экономического положения. Среди них бедняки делились на: пролетариев (наемных рабочих, лишившихся хозяйства), бедняков (имеющих хозяйство). Средние доходы и расходы хозяйств этих групп приведены следующим образом (Таблица 5) [10, с. 62].

ВАЛОВОЙ ДОХОД И РАСХОД

Таблица 5

|

Хозяйства |

Доход (в рублях) |

Расход (в рублях) |

Сальдо |

|

Пролетаризирванные |

286,78 |

279,86 |

6,92 |

|

Бедняцкие |

346,6 |

288,34 |

58,26 |

|

Середняцкие |

552 |

336,78 |

215,22 |

|

С элементами предпринимательства |

3617,93 |

2193,86 |

1424,07 |

|

Предпринимательские |

14112,22 |

6739,28 |

7372,94 |

|

Всего |

18915,53 |

9838,12 |

9077,41 |

По годовому доходу впереди были те, кто находился в группе 4,5. Бюджет пятой группы был в 50 раз больше, чем у первой группы, а годовой бюджет четвертой группы в 10 раз больше, чем у второй группы.

Cальдо доходов владельцев производства было в 34 раза выше, чем у среднего класса. Это может быть связано с обилием скота и пашни (Таблица 6).

Как видно из Таблицы 6, работающие за платувходили в группы 1, 2, 3 и получали от этой отрасли 57-76% своего дохода. Богатые классы получали 94-94% доходов от животноводства [10, с. 63].

|

Таблица 6 ПОКАЗАТЕЛЬ ДОХОДА СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП |

|

|

Хозяйства |

Денежный приход От От Заработки Всего земледелия скотоводства (отпуск раб. и служащ.) В руб. % В руб. % В руб. % В руб. % |

|

Пролетаризирванные |

10 24 - - 31,5 76 41,5 100 |

|

Бедняцкие |

4 7 12,8 22 41,3 71 58,1 100 |

|

Середняцкие |

- - 30 42 40 57,1 70 100 |

|

С элементами предпринимательства |

40 5,6 672 94,4 - - 712 100 |

|

Предпринимательские |

- - 1794,4 95,7 80 4,3 1874,4 100 |

Сведения о сельскохозяйственном, промышленном и социально-экономическом положении Кыргызстана в 1920–1930-е годы можно получить из отчетов правительства Киргизской АССР за 1929–1931 годы и из сборника «Образования КАССР, материалы и документы». По данным, приведенным в сборнике, в 1924-25 гг. посевная площадьдостигала 324 934 га, а в 1926-27 гг. — 416 744 га (Рисунок 3) [5, с. 53].

1926-27 1925-26 1924-25 1913

-

■ Богарные земли ■ Поливные земли

Рисунок 4. Площадь богарных и поливных земель

Как видно из приведенных выше данных (Рисунок 4), в 1913 г. общая площадь обрабатываемых земель достигала 560012 га, из них 426102 га, или 71,20 %, приходилось на орошаемые земли, 133910 га, или 28,70 %, на неполивные земли. В 1924-25 гг. общая площадь составляла 32 934, из них 231 721, или 71,30% орошаемые, и 9213, или 28,70%, неполивные земли. К 1925-26 годам площадь орошаемых земель составляла 276 679 га или 71,60%, а неполивная земля — 109 749 га или 28,40 %. В 1926-27 гг. площадь орошаемых земель составляла 71,20%, а площадь неполивных земель — 28,70%.

С 1924 г. площадь орошаемых земель увеличилась. Однако до конца 20 года, проблемы, связанные с земледелием и ирригационными работами не были до конца решены. Земельные отношения полностью не были урегулированы. Кыргызстан выделялся как аграрноживотноводческий регион. Животноводство являлся одной из крупнейших отраслей сельского хозяйства страны. Однако в 1924-25 годах показатель отрасли животноводства упал ниже дореволюционного показателя. Этому способствовало несколько факторов. Например, восстание 1916 г., массовый падеж скота от бескормицы и голод 1917-18 гг. Негативное влияние оказала гражданская война 1917-20 гг.

РАЗВИТИЕ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ [5]

Таблица 7

|

Года |

Зерно-продовольств. |

Зернокормовые |

Люцерна |

Хлопок |

Бахчево огородные |

Ровные технические |

|

1913 |

339847 |

107607 |

76295 |

27348 |

2873 |

6042 |

|

1924-25 |

201454 |

54588 |

14716 |

29102 |

10600 |

14474 |

|

1925-26 |

240054 |

60993 |

18554 |

35328 |

13246 |

18253 |

|

1926-27 |

252117 |

66843 |

21602 |

41625 |

13622 |

20330 |

|

Всего |

1033472 |

290031 |

131167 |

133403 |

40341 |

59099 |

|

1926-27 |

1 1 1 |

79415 |

|

|

1925-26 |

70753 |

||

|

1924-25 |

58958 |

||

|

1913 |

------------------------------------I-------------------------------------I-------------------------------------I------------------------------------- |

107669 |

Рисунок 5. Рост доходов сельского хозяйства [5, с. 54]

Таблица 8

|

Года |

Полеводство Животноводство |

Хлопководство |

Прочие |

|||

|

1913 |

57,15% |

8,38% |

28,49% |

5,98% |

||

|

1924-25 |

48,77% |

12,07% |

31,02% |

8,04% |

||

|

1925-26 |

50,69% |

12,94% |

28,46% |

7,91% |

||

|

1926-27 |

48,40% |

14,19% |

27,31% |

10,10% |

||

|

РАЗВИТИЕ ЖИВОДНОВОДСТВО [5] |

Таблица 9 |

|||||

|

Года |

Лошади |

Крупный рогатый скот |

Мелкий рогатый скот |

Верблюды |

Прочие |

Всего |

|

1913 |

533200 |

477300 |

3665000 |

37700 |

42500 |

4755700 |

|

1924-25 |

298200 |

376300 |

2052200 |

19200 |

48100 |

2794000 |

|

1925-26 |

304900 |

385900 |

2144400 |

19500 |

51400 |

2906100 |

|

1926-27 |

314700 |

406300 |

2337600 |

19700 |

60500 |

3138800 |

|

Всего |

1451000 |

1645800 |

10199200 |

96100 |

202500 |

13594600 |

РОСТ ДОХОДНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Однако в условиях Кыргызстана, который не проходил фазу капитализмаранее, осуществление индустриализации было особенно сложным. Кочевой образ жизни кыргызского населения, слабость социалистического строя тормозили развитие промышленности. Из общих 30 млрд. пудов запасов угля в Средней Азии, 16 млрд. пудов находились на территории Кыргызстана (по состоянию на 1926-27 гг.). В эти годы его производили в Нарыне, Кок-Жангаке, Кызыл-Кии (Таблица10).

Таблица 10 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

|

Года |

Каменноугольная ( в тыс. пуд) |

Мукомольная( в тыс. пуд) |

|

1913 |

2913 |

- |

|

1923-24 |

2823 |

- |

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №6. 2023

|

Года |

Каменноугольная ( в тыс. пуд) |

Мукомольная( в тыс. пуд) |

|

1924-25 |

3329 |

304,9 |

|

1925-26 |

4750 |

490 |

|

1926-27 |

7000 |

750 |

|

Всего |

20815 |

1544,9 |

В этот период в стране начался новый этап новой социалистической культуры, народного просвещения и образования. Одной из главных задач стало создание научных учреждений, развитие научных направлений, а также подготовка местных специалистов. Для этого были открыты школы и социальные учреждения по культурному просвещению (Таблица 11, 12). Проделанная в этом направлении работа и планы, а также информация о строительстве социальных объектов подробно описаны в отчетах правительства Киргизской АССР. К примеру, в Кыргызстане в 1913 г. (до революции) было 70 школ первой ступени, и треть из них находилась в городах. В 1923-24 учебном году насчитывалось 225 школ с 17 тыс. учащимися. В 1924-25 учебном году работало 463 школы с 35 тыс. учащимися [5, с. 27].

Таблица 11

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ [5]

|

Года |

Количество |

Года |

Количество |

|

1913 |

70 |

1926-27 |

484 |

|

1923-24 |

255 |

1927-28 |

503 |

|

1924-25 |

463 |

1928-29 |

520 |

|

1925-26 |

484 |

1929-30 |

593 |

В 1925-26 гг. численность населения составляла 829 300 человек. 484 школы обслуживали только 39% детей, нуждающихся в образовании. А национальный состав учащихся был следующим [11, с. 131].

Таблица 12 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧАЩИХСЯ

|

Национальность |

1928-29 гг. |

1929-30 гг.. |

|

Кыргызы |

16513 (44,6%) |

22972 (47,6%) |

|

Европейцы |

16300 (44,1%) |

19850 (41,6%) |

|

Узбеки |

3209 (8,6%) |

3553 (7,5%) |

|

Прочие нац. |

925 (2,7%) |

1650 (3,8%) |

|

Всего |

36957 (100%) |

48025 (100%) |

|

Таблица 13 БЮДЖЕТ НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |

|

|

Года |

S ^ S й * S ^ S • « |

|

1928-29 |

113 2,6% 3321,3 76,5% 669,8 15,4% 241,5 5,5% |

|

1929-30 |

154 2,3% 1754,8 72,2 % 1245,7 18,9% 438,1 6,6% |

|

1930 |

47,2 1,4% 2213,2 66,6% 1032,6 31% 30,6 1,0% |

В 1928-29 гг. на развитие сферы образования было выделено 4345,7 тыс. руб., а в 192930 гг. — 6591,1 тыс. руб. [11]. Бюджет на общее образование распределялся согласно данным, представленным в Таблице 13 [5, с. 130].

Как видно из Таблицы 13, основная часть бюджета была потрачена на культурномассовые мероприятия (7289,3 тыс. руб.). А показатель подготовки кадров в 1928-29 гг. был следующим [11, с. 135]. По национальному составу обучающихся в вышеприведенных учебных заведениях 67% составляли кыргызы, 20% европейцы, 13% представители других национальностей (Таблица 14). По количеству учащихся на первом месте стояли педтехникумы и сельхозтехникумы, за ними следовали партийные школы. В то же время в стране не хватало специалистов по промышленности, строительству, экономике и сельскому хозяйству (Таблица 14-16).

Таблица 14

СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 1928-29 гг

|

Наименование учебных заведений |

Количество учрежден. |

Количество учащихся |

Окончило в 1929 г |

|

Педтехникум |

3 |

260 |

44 |

|

С-хоз. техникум |

2 |

225 |

12 |

|

Акушерск. техникум |

1 |

77 |

нет |

|

Школа конторгуч |

1 |

63 |

30 |

|

Кыргызская драматическая студия |

1 |

40 |

20 |

|

Школа кустар. рем. уч. |

1 |

40 |

нет |

|

Гор. пром.уч. |

1 |

60 |

19 |

|

Рабфак |

1 |

95 |

нет |

|

Совпартшкола |

1 |

150 |

17 |

|

Профшкола |

5 |

80 |

20 |

|

Всего |

17 |

1090 |

162 |

|

Таблица 15 |

|||

|

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ |

|||

|

Наименование учреждений |

5 3 о 50 S 1 |

Й & |

Национальность |

^ |

У ^ |

Социальное происхождение ? 'А 8 |

у ^ |

Партийна я принадле жность ® s Ч «5 |

||||||

|

Подтехникум |

420 |

367 |

4 |

15 |

14 |

7 |

2 |

11 |

127 |

265 |

20 |

8 |

19 |

131 |

|

Сельскохозяйственны й техникум |

256 |

117 |

114 |

- |

5 |

1 |

- |

22 |

76 |

136 |

37 |

8 |

2 |

213 |

|

Медтехникум |

140 |

34 |

95 |

- |

6 |

2 |

1 |

3 |

78 |

22 |

39 |

1 |

2 |

66 |

|

Музтехникум |

38 |

37 |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

8 |

30 |

- |

- |

- |

26 |

|

Рабфак |

162 |

103 |

38 |

- |

10 |

2 |

3 |

6 |

123 |

34 |

5 |

- |

38 |

106 |

|

Школа стройуч. |

40 |

21 |

16 |

- |

2 |

1 |

- |

- |

22 |

17 |

- |

1 |

- |

19 |

|

Школа конторгуч |

198 |

146 |

- |

2 |

24 |

4 |

6 |

14 |

70 |

123 |

- |

- |

- |

167 |

|

Профсоюзные школы |

80 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Партшкола |

165 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Школа кустарных ремесленных училищ |

60 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Всего |

1559 |

825 |

267 |

18 |

61 |

17 |

12 |

56 |

504 |

627 |

101 |

18 |

61 |

728 |

Таблица 16

РОСТ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ [5]

|

Года |

Амбулаторий |

Больниц |

Врачебные участки |

Фельдшерские пункты |

Врачи |

|

1913 |

0 |

6 |

9 |

21 |

15 |

|

1923-24 |

- |

6 |

10 |

21 |

9 |

|

1924-25 |

4 |

7 |

7 |

16 |

19 |

|

1925-26 |

6 |

16 |

4 |

24 |

63 |

|

1926-27 |

6 |

25 |

19 |

0 |

135 |

|

Всего |

16 |

60 |

49 |

82 |

241 |

Школы и медицинские учреждения в Кыргызстане стали развиваться как составная часть всей системы народного образования СССР [1, с. 50].

До революции на территории Кыргызстана, на 195 тысяч квадратных метров было всего 6 больниц. Хотя количество медицинских пунктов было увеличено, они не могли полностью обеспечивать все население. В 1926-27 годах численность врачей составляла 135 человек, но для обслуживания населения требовалось не менее 340-360 врачей.

В заключение следует отметить, что в 20-е и 30-е годы первые исследования политического, социального и экономического положения Кыргызстана проводились не профессиональными историками, а советскими, партийными работниками, совмещавшими партийную и научную работу. Большинство авторов принимали непосредственное участие в реализации социально-экономических реформ, были их исполнителями. Несмотря на некоторые методологические недостатки, большинство приведенных выше работ представляют большую ценность.

Список литературы Отражение социально-экономического положения Кыргызстана (20-30-е годы ХХ века)

- Алымбаев Ж.Б. Кыргызстандагы тарых илиминин калыптанышы жана онугуусу // ОшМУ жарчысы. Атайын чыгарылыш, 2017. С. 49-55.

- Алымбаев Ж.Б. Кыргызстандагы тарых илими: абалы жана өнүгүп багыттары // ОшМУ жарчысы. 2016. №3. С. 47-55.

- Дятленко П. И. Вклад И. А. Фатьянова в создание и развитие Киргизской АССР // Россия и Узбекистан: исторический опыт модернизации в процессе взаимодействия и диалога цивилизаций. Ташкент, 2018. С. 80-85.

- Фатьянов А. И. Хозяйственное и культурное строительство Киргизии. Фрунзе, 1927. 55 с.

- Образование Киргизской Автономной ССР. Материалы и документы. Фрунзе, 1927. 49 с.

- Советкина М. М. Современный аул Средней Азии (Социально-экономический очерк). Вып. Х. Ташкент, 1927. С. 8-35.

- Кивман М. С. Чуйский район Киргизской АССР (Социально-экономический очерк). Фрунзе, 1931. 51 с.

- Кушнер П. Горная Киргизия (социологическая разведка). М., 1929. 135 с.

- Гаврилов М. Ф. Классовый состав «Букары» Горной Киргизии // Современный аул в Средней Азии. Ташкент, 1927. Вып. 10. С. 195-200.

- Погорельский П., Батраков В. Экономика кочевого аула Киргизстана. М., 1930. 384 с.

- Отчеты о работе Правительства Киргизской АССР за 2 года. (апрель 1929 г.- февраль 1931 г.). Фрунзе, 1931. 179 с.