Озерная седиментация в Тимано-Печоро-Вычегодском регионе в среднем неоплейстоцене

Автор: Андреичева Л.Н., Марченко-вагапова Т.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (243), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты литологического и палинологического изучения озерных отложений среднего неоплейстоцена в Тимано-Печоро-Вычегодском регионе. Выявлены особенности гранулометрического и минерального состава чирвинских (лихвинских) и родионовских (шкловских) озерных отложений. В палинологических спектрах чирвинских осадков выделяются два климатических оптимума: в нижнем оптимуме доминирует пыльца Pinus sylvestris и широколиственных пород - до 10 %; в верхнем оптимуме преобладает пыльца Picea sp., Pinus sylvestris, единичная пыльца Picea sect. Omorica и широколиственных пород. Родионовской флоре по сравнению с чирвинской присущ более ксерофильный состав и более высокое содержание пыльцы сосны, березы, маревых, полыни.

Средний неоплейстоцен, озерные отложения, межледниковье, гранулометрический состав, минеральный состав, палинология, литология

Короткий адрес: https://sciup.org/149129158

IDR: 149129158

Текст научной статьи Озерная седиментация в Тимано-Печоро-Вычегодском регионе в среднем неоплейстоцене

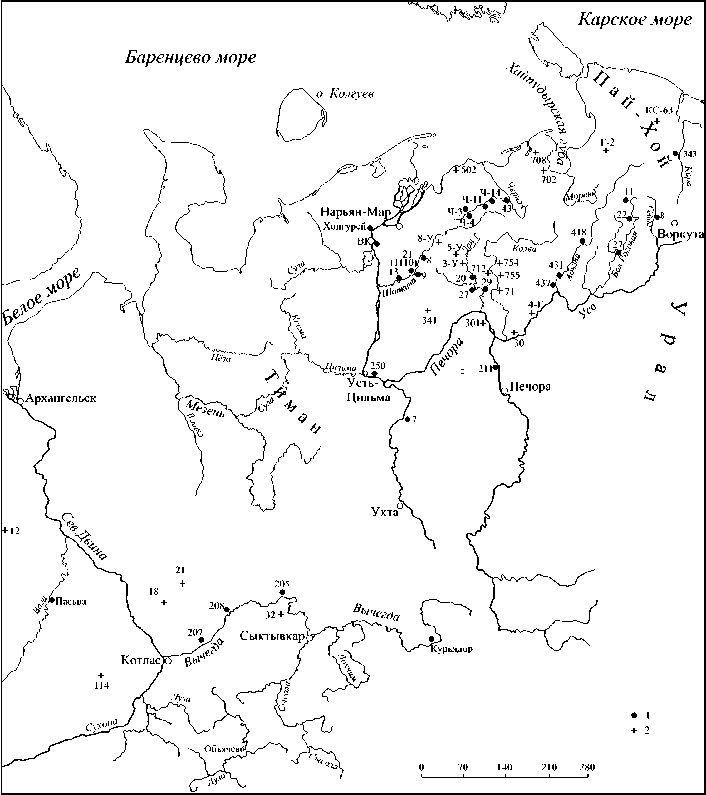

В озерной седиментационной обстановке происходит накопление кластических, органических и химических осадков. Тип отложений и их состав существенно зависят от климатических условий. В областях с аридным холодным климатом, где подавлены химические процессы, отлагает ся обломочный песчано-глинистый материал, иногда с ленточной слоистостью. В пресных озерах гумидного климата отложения обогащены органическими остатками, содержат прослои торфа и озерного ила — сапропеля. Озерные отложения четвертичного возраста обычно представлены песчано-глинистыми разностями от мягкопластичной до текучей консистенции, довольно часто они имеют темную окраску, связанную либо с продуктами распада органического вещества, либо с наличием сульфидов. Озерные осадки в Тимано-Печоро-Вычегодском регионе (рис. 1) сложены кластогенным материалом, где часто преобладают тонкозернистые гли- нистые разности с четкой горизонтальной слоистостью. На территории исследований средненеоплейстоце-новые озерные образования представлены чирвинскими (лихвинскими) и родионовскими (шкловскими) межледниковыми отложениями.

Методы исследований

Изучен гранулометрический и минеральный состав озерных осадков. Получение их литологической характеристики направлено на выяснение условий седиментации, выявление возможности использования литологических данных для стратиграфического расчленения и корреляции отложений, проведения палеогеографических реконструкций, установления местоположения геологического объекта, из обломочного материала которого они формировались. Гранулометрический анализ выполнен с применением ситового и пипеточного методов [9]. Были посчитаны средние диаметры зерен (dср) и коэффициенты сортировки отложений (Sс). Коэффициент сортированности осадков выражен через нормированную энтропию [4], которая изменяется от нуля до единицы и растет в направлении увеличения сортированности: при наихудшей сортировке Sс=0, для однофракционных отложений Sс=1. Минеральный состав мелкозема тиллов определялся в мелкопесчаной фракции (0.25—0.1 мм), наиболее полно отражающей материал питающих провинций, как местных и транзитных, так и удаленных. Кроме того, эта фракция наиболее представительна по весу и доступна для изучения. Важным аспектом работы являлись изучение и систематика процессов накопления тяжёлых минералов в озерных осадках. Они исследовались палинологическим методом по общепринятой методике с целью определения стратиграфической принадлежности отложений.

Результаты исследований и их обсуждение

В основании среднего неоплейстоцена лежит чирвинский межледниковый горизонт (QII1c), сложенный преимущественно аллювиальными и озерными образованиями. Они приурочены к погребенным палеодолинам и заполняют эрозионные врезы в помусовских (окских) и более древних отложениях. На большей части региона чирвинские осадки вскрыты скважинами. Мощность их меняется от 10

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов: 1 — обнажения, 2 — скважины

Fig. 1 . The location scheme of studied sections: 1 — outcrops, 2 — well

до 64 м, достигая максимальных значений в бассейне Лаи, а самую большую мощность (90 м), они имеют на крайнем северо-востоке региона в скв. Г-2 (рис. 1). Незначительные мощности (до 14 м) чирвинских отложений фиксируются на Пай-Хое, а минимальные (11 м) — в долине широтного отрезка р. Печоры в скв. 301-Кушшор. В береговых обнажениях чирвинские отложения выходят крайне редко и мощность их не превышает 1—4.6 м. Озерные осадки чирвинс-кого возраста установлены и изучены в скв. 301-Кушшор, в скв. 712 в долине р. Колвы и в обн. 208-Слободчико-во на правом берегу р. Вычегды вблизи одноименного села.

По данным гранулометрического состава, чирвинские озерные отложения имеют среднюю степень сортированности — Sc=0.31—0.41 (табл. 1). Осадки меняются от очень тонких глин со средним диаметром — dср = 0.006 мм в скв. 301-Кушшор — до алевритов с dср=0.049 мм в скв. 712. Такие вариации гранулометрического состава, скорее всего, связаны с положением образцов в разрезе: глинистые отложения могли быть сформированы в донной части озера, а алевриты — в более мелководной.

В этих же разрезах изучен минеральный состав (табл. 2). Выход тяжелой фракции озерных отложений в скв. 301-Кушшор составляет 1.02 %, и определяется она амфибол (10.2 %)-сидерит (10.9 %)-гранат (12 %)-эпидо-товой (32.7 %) минеральной ассоциацией со значительными содержаниями ильменита (8.9 %) и пирита (9.1 %). Характерны довольно высокие концентрации титановых минералов (8.7 %), суммарное содержание мета-морфогенных минералов — 5 %. В скв. 712 выход тяжелой фракции существенно ниже — в среднем 0.43 %, сложена она гранат (13.5 %)-сидерит (15.7 %)-эпидотовой (29 %) ассоциацией тяжелых минералов с низкими содержаниями амфиболов (5 %) и ильменита (4.2 %). Почти в равных количествах присутствуют минералы группы титановых (5.1 %) и метамор-фогенных (5.4 %), апатита чуть меньше (4.4 %). Характерно аномально вы-

Таблица 1

Гранулометрический состав средненеоплейстоценовых озерных отложений в Тимано-Печоро-Вычегодском регионе

Table 1

Granulometric composition of the Middle Neopleistocene lacustrine deposits in the Timan-Pechora-Vychegda region

|

№ СКВ., обн. |

Индекс горизонта |

Карбонат-ность, % |

Содержание фракций, %; размер, мм |

Сред, диам., dcp |

Коэф. сорт., Sc |

|||

|

>1.0 |

1.0—0.1 |

0.1—0.01 |

<0.01 |

|||||

|

301 |

Qu'c |

4 |

0.2 |

4.4 |

29.5 |

65.9 |

0.006 |

0.35 |

|

712 |

QiA |

1.7 |

0.4 |

25.2 |

60.5 |

13.9 |

0.049 |

0.31 |

|

208 |

Qu'c |

3 |

20 |

60.2 |

19.8 |

0.042 |

0.41 |

|

|

301 |

QiA |

3.8 |

0.4 |

10.4 |

30.2 |

59 |

0.006 |

0.27 |

|

712 |

о.А |

3.1 |

0.7 |

32.7 |

53.1 |

13.5 |

0.055 |

0.28 |

|

Л-29 |

Qnjr |

2.2 |

40.4 |

54.3 |

5.3 |

0.072 |

0.51 |

|

|

4-Г |

QiA |

3.1 |

2.2 |

9 |

37.9 |

5.1 |

0.014 |

0.18 |

|

12 |

QiA |

3.6 |

— |

63.6 |

31.1 |

5.4 |

0.098 |

0.59 |

|

Сейда-8 |

QiA |

10.8 |

0.3 |

1 |

75.5 |

23.2 |

0.024 |

0.33 |

|

205 |

QiA |

2.9 |

0.1 |

8.6 |

56.7 |

34.6 |

0.015 |

0.23 |

сокое содержание магнетита — 3.4 %. Выход тяжелой фракции озерных отложений в обн. 208-Слободчиково составляет 0.32 %, сложена она гранат (18.1 %)-амфибол (19.6 %)-эпидото-вой (28.3 %) минеральной ассоциацией с еще более высоким содержанием метаморфогенных минералов — 10.1 %. Отмечается полное отсутствие пирита и сидерита, тогда как в тяжелой фракции чирвинских отложений на севере они содержатся в значительных количествах.

Принадлежность отложений к чирвинскому горизонту определяется на основе характерных споровопыльцевых спектров лихвинского типа, выделенных и изученных в межледниковых осадках, которые в ряде разрезов скважин и в береговых обнажениях лежат в основании сред-ненеоплейстоценового комплекса. Палинологическим методом чирвин-ский возраст отложений установлен в разные годы в разрезах нижней Печоры и Вычегды [8], Колвы [15], на побережье Хайпудырской губы [13], на Пай-Хое [7]. В единичных случаях, например вобн.248 в районе с. Усть-Цильмы, межледниковые отложения отнесены к чирвинскому горизонту на основании согласного залегания на них печорского (днепровского) тилла, датированного костными остатками мелких млекопитающих. Кроме того, в торфяниках, подстилающих печорский горизонт, содержатся эндокарпии рдеста красноватого, характерного для лихвинских флор [6].

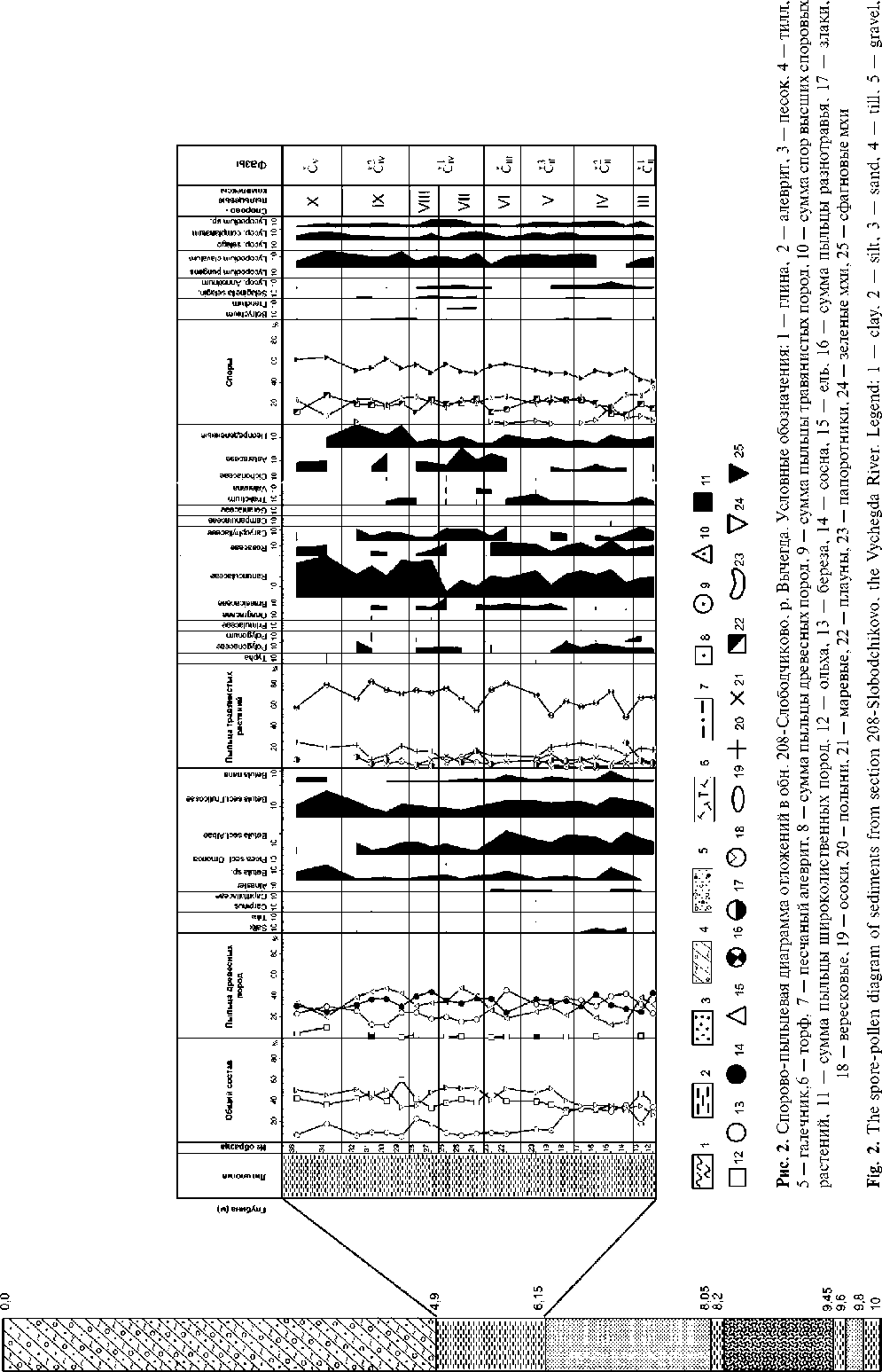

Палинологическим методом изучены отложения в обн. 208-Сло-бодчиково. В основании берегового обрыва высотой 10 м выходит толща голубовато-серых алевритов мощностью 2 м, в которых в интервале глубин 9.8—9.6 м вскрывается прослой мелкозернистого серого песка. Выше залегает песок желто-серый мелкозернистый (инт. глубин 8.05—6.15 м), перекрытый темно-серым алевритом с растительным детритом мощностью 1.25 м и прослоем 10—15 см торфа в основании. Еще выше лежит 5-метровая толща суглинка валунного. В результате исследований отложений в интервале глубин 10—5.05 м выделены десять спорово-пыльцевых комплексов (рис. 2).

Таблица 2

Минеральный состав средненеоплейстоценовых озерных отложений в Тимано-Печоро-Вычегодском регионе

Table 2

Mineralogical composition of the Middle Neopleistocene lacustrine deposits in the Timan-Pechora-Vychegda region

|

Район (река) |

Нижняя Печора |

Вычегда |

Лая |

Нижняя Печора |

Ижма |

Сейда |

Вычегда |

||

|

№ обн., скв. |

301 |

712 |

208 |

Л-29 |

301 |

4-Г |

12 |

8 |

205 |

|

Индекс горизонта |

Qu'c |

Qn’c |

Qn’c |

QiA |

QiA |

QiA |

QiA |

QiA |

QiA |

|

ВТФ, % |

1.02 |

0.43 |

0.32 |

0.29 |

0.03 |

1.01 |

0.29 |

0.08 |

0.63 |

|

Магнетит |

0.3 |

3.4 |

0.2 |

0.7 |

0.5 |

0.03 |

0.7 |

||

|

Гематит |

0.6 |

0.3 |

0.02 |

0.7 |

|||||

|

Ильменит |

8.9 |

4.2 |

5.6 |

3.5 |

5.2 |

5 |

8.1 |

8.6 |

8.1 |

|

Эпидот |

32.7 |

29 |

28.3 |

42 |

32.9 |

30 |

21.7 |

36.2 |

22.7 |

|

Амфибол |

10.2 |

5 |

19.6 |

12.3 |

12 |

33.4 |

6.3 |

22.9 |

|

|

Гранат |

12 |

13.5 |

18.1 |

10.2 |

27.3 |

35 |

22.3 |

9.3 |

21.3 |

|

Пирит |

9.1 |

7.9 |

0.3 |

3 |

1.6 |

||||

|

Сидерит |

10.9 |

15.7 |

4.8 |

0.7 |

20 |

11.7 |

|||

|

Циркон |

0.6 |

1.2 |

1.4 |

3 |

0.4 |

1 |

6.2 |

2.5 |

|

|

Рутил |

0.4 |

0.2 |

0.8 |

0.8 |

0.6 |

2 |

1.5 |

0.4 |

1.4 |

|

Титанит |

4.2 |

1.5 |

1.8 |

2.6 |

6 |

2.2 |

1.4 |

2.3 |

|

|

Лейкоксен |

4.1 |

3.4 |

3.8 |

10.2 |

3.2 |

5 |

3.1 |

10.8 |

3.7 |

|

Гр. титан, мин. |

8.7 |

5.1 |

6.4 |

13.6 |

9.8 |

7 |

6.8 |

12.6 |

7.4 |

|

Кианит |

1.4 |

1.6 |

8 |

2.4 |

1.1 |

2.1 |

0.4 |

3.2 |

|

|

Ставролит |

1.2 |

3.8 |

1.9 |

0.2 |

0.7 |

ед. зн. |

1.2 |

||

|

Силлиманит |

2.4 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

|||||

|

Гр. метам, мин. |

5 |

5.4 |

10.1 |

2.6 |

2 |

2.1 |

0.4 |

4.6 |

|

|

Турмалин |

1.1 |

0.9 |

1.2 |

0.9 |

1.3 |

ед. зн. |

0.4 |

0.9 |

|

|

Апатит |

1.1 |

4.4 |

3.3 |

0.5 |

2.2 |

1.9 |

0.6 |

2 |

|

|

Пироксен |

0.1 |

0.6 |

5.1 |

0.5 |

1 |

ед. зн. |

5.6 |

2.4 |

|

|

Лимонит |

0.02 |

0.5 |

5.6 |

5.2 |

2.2 |

4 |

|||

6 — peat, 7 — sandy silt, 8 — Summ Ap., 9 — Summ Nap., 10 — Summ spores, 11 — Summ of pollen broadleaf species, 12 — Alnus, 13 — Betula, 14 — Pinus, 15 — Picea, 16 — Herbs, 17 — Poaceae,18 — Ericaceae, 19 — Carex, 20 — Artemisia, 21 — Chenopodiaceae, 22 — Lycopodium, 23 — Polypodiaceae,

24 — Bryales, 25 — Sphagnum

Комплекс I (инт. глубин 10— 9.6 м). В общем составе спектра преобладают то споровые, то древесные растения. Пыльца травянистых форм встречается единично, либо отсутствует. Среди пыльцы древесных растений преобладает Pinussylvestris (до 86 %), отмечены представители Betula sect. Fruticosae (до 33%), Betula sect. Albae (до 15 %). В небольших количествах встречена ель Picea sp . Травянистые растения представлены единичной Ranunculaceae. Среди споровых доминируют сфагновые мхи и папоротники Polypodiaceae. Участие представителей рода Lycopodium sp . незначительно.

Комплекс II (инт. глубин 8.2— 6.15 м). В составе спектра преобладают споровые растения, составляя около 96 %. Пыльцы древесных форм существенно меньше, травы единичны. Среди древесных растений доминируют представители мелколиственных пород, в первую очередь это виды рода Betula sp.: Betula sect. Albae (до 36 %), Betula sect. Fruticosae (около 21 %). Участие Betula nana, Alnaster sp. незначительно. Отмечены Pinus sylvestris , Picea sp. Травы представлены Poaceae, Artemisia sp., Ranunculaceae, Geraniaceae. Среди споровых преобладают папоротники Polypodiaceae и сфагновые мхи.

Комплексы I и II отражают холодные условия начала межледниковья с произрастанием тундровой и лесотундровой растительности. Развивались березовые, сосново-березовые редколесья и разнообразные кустарниковые группировки.

Комплекс III (инт. глубин 6.15— 6.1 м). В спектре древесные растения составляют 39—47 %. Немного меньше встречено пыльцы травянистых растений и спор (до 34 и 35 % соответственно). Среди пыльцы древесных господствуют то сосна Pinus sylvestris (до 43 %), то ель Picea sp. (около 39 %). Постоянно присутствуют Betula sect. Albae , Betula sect. Fruticosae , Betula nana , Alnus sp., Alnaster sp., Salix sp. В составе травянистых растений отмечена пыльца Poaceae, Cyperaceae, Artemisia sp. (до 19 %), Chenopodiaceae. Мезофильное разнотравье довольно разнообразно и представлено семействами Polygona-ceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Caryo-phyllaceae, Asteraceae. Среди споровых растений доминируют сфагновые мхи и папоротники семейства Polypodiaceae. Отмечены Lycopodium sp., Botry-chium sp. и зеленые мхи.

Комплекс IV (инт. глубин 6.05— 5.9 м). В общем составе спектра количества пыльцы древесных, травянис тых и споровых растений примерно равны, составляя по 30—36 %. Пыльца сосны Pinus sylvestris по-прежнему преобладает (около 41 %), а участие Picea sp. снижается до 15 %. Значительна доля Betula sect. Albae (в среднем 22 %), несколько меньше Betula sect. Fruticosae (около 19 %), Betulanana составляет более 10 %. Отмечены Alnastersp., Salix sp. Среди травянистых растений велико участие злаков, постоянно присутствуют полыни, маревые, Ericaceae, Cyperaceae. Разнотравье представлено Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Polygonaceae, Caryophyllaceae, Campanulaceae, Gera-niaceae и Asteraseae. Среди споровых господствуют сфагновые мхи, достаточно большое участие папоротников сем. Polypodiaceae. Содержание других компонентов невелико.

Комплексы III и IV свидетельствуют о распространении еловых, сосновых лесных группировок с участием березы.

Комплекс V (инт. глубин 5.85— 5.75 м). Среди пыльцы древесных растений доминирует пыльца представителей хвойных, в основном за счет пыльцы Pinus sylvestris (до 37 %), участие Picea sp. постепенно возрастает и составляет около 29 %. Представители мелколиственных пород ( Betula sp., Alnus sp., Alnaster sp.) встречены в меньшем количестве. Единична пыльца широколиственных пород ( Tilia sp.). Отмечены жимолостные Caprifoliaceae. В составе пыльцы травянистых растений присутствуют Ericaceae, Poaceae, Cy-peracea, пыльца ксерофитов ( Artemisia sp., Chenopodiaceae). Мезофильное разнотравье довольно разнообразно и представлено семействами Polygona-ceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Ranun-culaceae, Asteraceae, Cichoriaceae и другими. В небольшом количестве встречена пыльца Typha sp. (рогоз) — растения, живущего в озерах или образующего прибрежные заросли. Среди споровых растений господствует Sphagnum sp. (до 52 %). Отмечены папоротники сем. Polypodiaceae, плауны: Lycopodium clavatum, L. complanatum, L. annotinum, а также единичные Botrychium sp. и Selaginella selaginoides. Широкое развитие на территории получили хвойные леса с участием березы и единичных широколиственных пород. Открытые местообитания были заняты луговой растительностью.

Комплекс VI (инт. глубин 5.65— 5.6 м). В комплексе присутствует пыльца сосны Pinus sylvestris (более 37 %), ели Picea sp. (около 26 %), бе рез: Betula sect. Albae (около 23 %), Betula sect. Fruticosae (16 %). Участие Betula nana, Alnaster sp., Alnus sp. единично. Состав травянистых растений сохраняется. Среди споровых господствуют сфагновые мхи, папоротники сем. Polypodiaceae. Похолодание отразилось на распространении сосновых, сосново-елово-березовых лесов, из состава которых исчезли широколиственные породы.

Комплекс VII (инт. глубин 5.55— 5.45 м). В составе пыльцы древесных доминируют представители хвойных растений. Количество пыльцы Picea sp. достигает в среднем 40 %, достаточно велико участие Pinus sylvestris — около 33 %. Единично отмечена Picea sect. Omorica. Участие пыльцы Betula sect. Albae, Betula sect. Fruticosae, Betula nana, Alnus sp., Salix sp. незначительно. Среди травянистых растений доля злаков, полыней, маревых, вересковых Ericaceae невелика. Состав мезофильного разнотравья сохраняется и близок таковому в комплексе VI. Среди споровых господствуют сфагновые мхи (до 58 %). Достаточно велико по сравнению с другими спорами присутствие папоротников из сем. Polypodiaceae. Разнообразен состав плаунов Lycopodium sp. : L. clavatum, L. com-planatum, L. annotinum. Споры Botry-chium sp. , Selaginella selaginoides, Pteridium sp. единичны.

Комплекс VIII (инт. глубин 5.4— 5.35 м). В общем составе спектра пыльца древесных растений и споры преобладают, присутствуя примерно в равных количествах. Содержание трав возрастает до 23 %. Среди древесных доминируют представители хвойных растений. Доля сосны Pinus sylvestris достигает почти 41 %, ели Picea sp. — около 31 %. Пыльцы Betula sect. Albae, Betula sect. Fruticosae значительно меньше. Участие Betula nana, Alnus sp. единично. Состав травянистых растений сохраняет свой видовой состав. Среди споровых по-прежнему господствуют сфагновые мхи, папоротники сем. Polypodiaceae.

Комплекс IX (инт. глубин 5.3— 5.15 м). В палинологическом спектре преобладают то древесные (до 60 %), то споровые (до 51 %) растения. Участие трав невелико. Среди пыльцы древесных растений по-прежнему доминируют хвойные. Представители сем. Betulaceae встречаются в значительно меньшем количестве. Широколиственные породы представлены единичной пыльцой Carpinus sp. В составе пыльцы травянистых растений отмечаются Ericaceae, Poaceae, пыльца ксерофитов (Artemisia sp., Cheno-podiaceae). Мезофильное разнотравье довольно разнообразно. Среди споровых растений господствует Sphagnum sp. (до 63 %). Достаточно велико содержание папоротников сем. Poly-podiaceae. В небольших количествах присутствуют плауны, Botrychium sp., Selaginella selaginoides.

В это время (комплексы VII—IX) лесная растительность занимала господствующее положение. Широкое развитие получили темнохвойные леса с господством ели и сосны, единичной Picea sect. Omorica и широколиственными породами.

Комплекс X (инт. глубин 5.05— 4.95 м). В составе спектра преобладают споровые растения (около 50 %), несколько меньше отмечается пыльцы древесных пород (около 42 %). Участие трав возрастает до 18 %.

Таким образом, комплексы отражают флору лесного типа в межледниковых условиях. Выделяются два климатических оптимума: нижний оптимум (комплекс V) — с большим участием пыльцы Pinus sylvestris и единичными широколиственными породами; верхний климатический оптимум (комплексы VII—IX) с преобладанием пыльцы Picea sp., Pinus sylvestris, единичной Picea sect. Omorica и широколиственными породами.

Анализ нового и известного из литературных источников палинологического материала позволил реконструировать климатические показатели оптимумов чирвинского возраста. В это время температуры июля на севере региона были на 2—4 °С выше нынешних, и составляли 14—16 °С. В южных районах региона среднеиюльские температуры достигали 16— 18 °С, что выше современных на 1— 2 °С. В теплое время количество осадков на всей территории Тимано-Пе-чоро-Вычегодского региона составляло 255 мм, в холодное время оно не превышало 50—75 мм, в восточном направлении возрастало до 175 мм [3].

В родионовскую межледниковую эпоху в Тимано-Печоро-Вычегодском регионе формировались преимущественно континентальные отложения (аллювиальные и озерные), распространенные повсеместно, тогда как морские отложения родионовского возраста мощностью до 40 м установлены лишь в северных районах. Мощность родионовских озерных отложений составляет до 30 м, подошва их в пределах Печорской низменности ле жит на абс. отметках 40—85 м. Они практически повсеместно перекрывают печорский тилл и из всех межморенных горизонтов изучены наиболее детально. Формирование этих отложений связано с родионовским временем, что подтверждается весьма характерными спорово-пыльцевыми спектрами [8], а также залеганием их между верхнепечорским и нижневычегодским перигляциальным аллювием, датированным по остаткам мелких млекопитающих. Стратотипом этого межледниковья является обн. 211-Ро-дионово на средней Печоре [10, 11].

Озерные отложения родионовского возраста (Qn3r) по гранулометрическому составу весьма разнообразны и представлены глинами, алевритами, суглинками, песками мелко- и среднезернистыми, иногда разнозернистыми с незначительной примесью гравийного материала (dср = 0.006— 0.098 мм). Преобладают отложения темно-серой окраски с синеватым либо буровато-желтоватым оттенками. Осадки от слабо- до среднесортированных: Sc = 0.28—0.59 с низкой суммарной карбонатностью. Однако для озерных отложений, выступающих в обн. 8 на р. Сейде, характерно высокое содержание карбонатного материала (в среднем 10.8 %), что, по-видимому, связано с подстилающим их печорским тиллом, суммарная кар-бонатность которого достигает 17.5 %.

Содержание тяжелых минералов в озерных родионовских отложениях на севере Печорской низменности весьма изменчиво: от мизерных 0.03— 0.08 % (в скв. 301-Кушшор и в обн. 8-Сейда) до 1.01 % (в скв. 4-Г на правобережье р. Усы). Меняется на площади и состав минеральных спектров, но основу их везде составляет эпидот — 30—42 %, причем его максимальные концентрации приурочены к центру Большеземельской тундры — бассейну р. Лаи. В береговых обнажениях р. Лаи на эпидот приходится 42 % тяжелой фракции, на титановые минералы (рутил, титанит, лейкоксен) — 13.6 %, близкие значения имеют амфиболы (12.3 %) и гранаты (10.2 %). Концентрация гранатов в регионе варьируется в широких пределах: от 10.2 % в долине Лаи до 35 % в озерных осадках скв. 4-Г. В бассейне р. Ижмы выход тяжелой фракции понижен — 0.29 %, характеризуется она гранат (21.7 %)-эпидот (22.3 %)-амфиболо-вой (33.4 %) минеральной ассоциацией. Еще южнее, в разрезах р. Вычегды, тяжелая фракция, содержание ко- торой составляет 0.63 %, представлена в почти равных соотношениях гранатами (21.3 %), эпидотом (22.7 %) и амфиболами (22.9 %). Общим для озерных отложений Ижмы и Вычегды является полное отсутствие пирита и сидерита и равные повышенные содержания ильменита (8.1 %).

Родионовские озерные межледниковые отложения были выделены и изучены палинологическим методом в 14 разрезах. Кроме обн. 211-Родио-ново на средней Печоре они установлены в скв. 341 на междуречье рек Лаи и Юръяхи в центре Большеземельской тундры [12], в обн. 21 (1110) в среднем течениир. Шапкиной [5], в скв. 21 на водоразделе рек Пинеги и Илеши [2], в обн. 20 на правобережье Лаи в ее среднем течении, в обн. 437 на р. Адзь-ве близ ее устья, в скв. 611 в бассейне р. Колвы, в обн. 205-Усть-Пожег на нижней Вычегде [8], в обн. 8 на р. Сейде [1], в северо-западном При-тиманье в скв. 502 и 3 [14], в скв. 754 и 755 [15], нар. Морею в обн. 908.

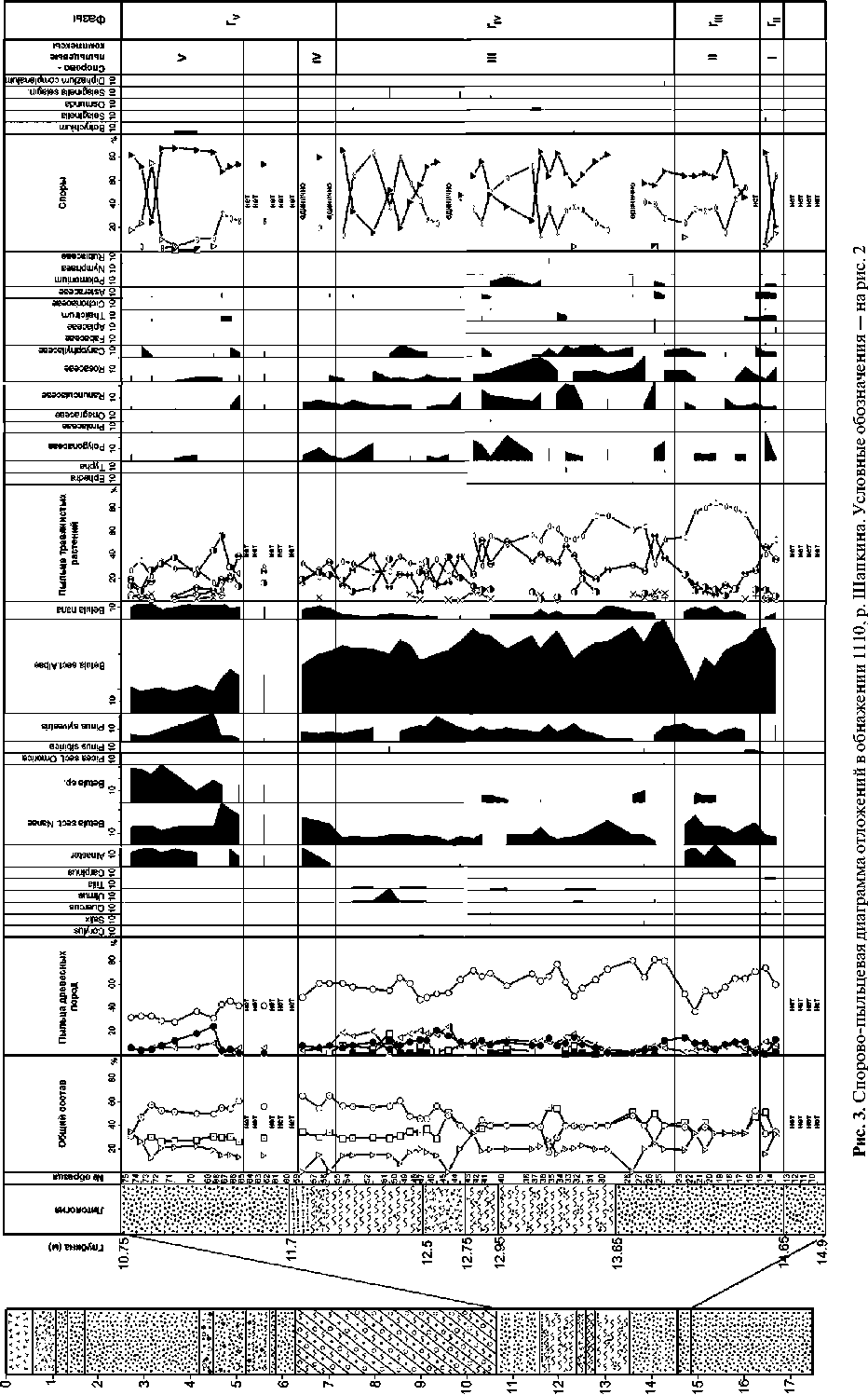

Спорово-пыльцевые спектры изучены в озерных осадках из подморенной толщи в обн. 1110 (обн. 21 по предшественникам) на р. Шапкиной (инт. глубин 14.65—10.75 м). Здесь на светло-серых песках мощностью 1 м залегают криотурбированные глины (0.7 м) с гнездами песка и включениями огумусированного материала. Их перекрывает оторфованная глина (0.5 м) с прослоями торфа. Выше по разрезу залегает сизая глина, постепенно переходящая в плотные супеси с включениями торфа (0.8 м). Еще выше лежит песок бурый глинистый (1 м). На палинологической диаграмме (рис. 3) выделены пять палиноком-плексов, отражающих следующую смену растительности.

Комплекс I (инт. глубин 14.65— 14.5 м) указывает на развитие березово-сосновых и березово-еловых лесов с примесью широколиственных пород в умеренно-теплом климате. В составе лесов доминирует пыльца березы древовидной (73 %), значительно участие ели и сосны обыкновенной. Отмечена единичная пыльца сибирского кедра, широколиственных пород: дуба, вяза, граба. Состав травянистых растений разнообразен: преобладает Cyperaceae, встречены Poaceae, Ericaceae, Rosaceae, Polygonaceae, Caryophyllaceae, Asteraceae и др. В группе споровых доминируют сфагнум и папоротники.

Комплекс II (инт. глубин 14.5— 14 м) отражает похолодание климата

Fig. 3. The spore-pollen diagram of sediments from section 1110, the Shapkina River. Legendin — Fig. 2

и развитие редколесий, образованных березой с участием сосны и ели, большое распространение получили кустарниковые и болотные ассоциации. Увеличилась роль гипоарктических элементов: Betula nana до 10 %, появился Alnaster fruticosus (до 16 %). Исчезла пыльца широколиственных пород. Произошло обеднение разнообразия травянистых растений.

Комплекс III (инт. глубин 14— 12 м) свидетельствует о довольно теплом и влажном климате. В это время происходило развитие березово-еловых лесов с примесью сосны и широколиственных пород. Доминировала пыльца древовидной березы (до 80 %), возросло участие ели, появилась пыльца ольхи (до 10 % в некоторых образцах). Единично встречена ель sect. Omorica и неморальные Quer-cus sp. , Ulmus sp. , Carpinus sp. , Cory-lus sp. Состав травянистых растений разнообразен: наряду с ксерофитами (Chenopodiaceae, Artemisia sp.) отмечены мезофильные и водные растения (сем. Nymphaea). Встречены Osmun-da sp., Diphazium complanatum .

В составе комплекса IV (инт. глубин 12—11.75 м) роль травянистых растений возросла до 65 %. В составе древесной растительности сократилось количество пыльцы древовидной березы и возросла доля карликовой (до 23 %). Снизилось участие ели, сосны, исчезла пыльца Picea sect. Omorica , широколиственных пород. Вновь появился ольховник. Видовой состав травянистых беден, среди них преобладали Cyperaceae, Poaceae. Среди спор доминировали сфагновые мхи. Комплекс отражает формирование березово-еловых редколесий, кустарниковых группировок и болот. Происходило общее похолодание климата.

Комплекс V (инт. глубин 11.45— 10.75 м) отражает дальнейшее похолодание и развитие редколесий, образованных березой. Увеличилась роль гипоарктических элементов. Широкое распространение получили болотнотундровые формации.

Полученные спорово-пыльцевые комплексы в целом характеризуют растительность межледниковья с двумя климатическими оптимумами (комплексы I и III). Особенности флоры, а также присутствие пыльцы Picea sect. Omorica свидетельствуют о формировании этой части разреза в родионовское межледниковье. Палинологические комплексы указывают, что во время климатических оптиму-мов на севере Тимано-Печоро-Выче- годского региона предположительные среднеиюльские температуры были на 4 °С выше современных, достигая 14— 16 °С. На юге Республики Коми температуры июля составляли 16—18 °С, что тоже выше современных температур на 1—2 °С. Количество осадков на всей территории исследований в теплое время составляло 300—400 мм, в холодное время уменьшалось до 175— 200 мм [3].

Выводы

Гранулометрический состав озерных отложений изменчив, что, вероятно, обусловлено формированием их в разных частях озера: субак-вальные глины и алевриты отложены в глубокой части, пески и галечногравийные отложения — в более мелководных частях озера.

Несмотря на некоторые изменения минерального состава озерных отложений на площади, в разрезе он достаточно однообразен. По-видимо-му, это обусловлено местоположением областей сноса и постоянством условий седиментации на протяжении всего времени формирования осадочной толщи.

В среднем неоплейстоцене во время чирвинского межледниковья климат в регионе был теплым, с двумя климатическими оптимумами. Во время первого оптимума климат был более теплым и влажным, чем сейчас, произрастали еловые и пихтово-еловые леса с примесью сосны и березы, широколиственные составляли до 10 %. Второй оптимум был более сухим и прохладным, а широколиственные и экзоты присутствовали в виде примесей. В заключительные фазы межледниковья природные ландшафты имели облик тундры.

Для родионовского межледниковья характерны также два климатических оптимума. Условия первого климатического оптимума были менее влажными, чем в чирвинское время. Он был более теплым и влажным по сравнению даже с оптимумом голоцена. Второй оптимум более прохладный и ксерофильный, в это время территория покрылась темнохвойными лесами типа южной тайги с широколиственными и экзотическими породами. Очередное ухудшение климата характеризуется березовым редколесьем, а затем тундрой.

Список литературы Озерная седиментация в Тимано-Печоро-Вычегодском регионе в среднем неоплейстоцене

- Андреичева Л. Н., Дурягина Д. А. Новые данные по стратиграфии среднего плейстоцена Печорской низменности // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: новые результаты и новые перспективы: Материалы XIII геол. съезда Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. II. С. 184-187.

- Андреичева Л. Н., Коноваленко Л. А. Строение и условия формирования плейстоценовых отложений в Юго-Западном Притиманье // Биостратиграфия фанерозоя Тимано-Печорской провинции. Сыктывкар, 1989. С. 75-84. (Тр. Инта геологии Коми НЦ УрО АН СССР; Вып. 73).

- Андреичева Л. Н., Братущак Ю. В., Марченко-Вагапова Т. И. Развитие природной среды и климата в плейстоцене и голоцене на севере Европейской России. Сыктывкар: Геопринт, 2006. 23 с.

- Белкин В. И., Рязанов И. В. Понятие и меры гранулометрической сортированости и однородности // Тезисы V Коми республ. науч. молод. конф. Сыктывкар. 1972. С. 184-185.

- Гуслицер Б. И., Дурягина Д. А., Кочев В. А. Возраст рельефообразующих морен в бассейне нижней Печоры и граница распространения последнего покровного ледника // Расчленение и корреляция фанерозойских отложений Европейского Севера СССР. Сыктывкар, 1985. С. 97-107. (Тр. Ин-та геологии Коми фил. АН СССР; Вып. 54).