Пахомовская культура эпохи поздней бронзы

Автор: Корочкова О.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (39), 2009 года.

Бесплатный доступ

Пахомовская культура, распространенная в пределах лесостепного Тоболо-Иртышья, входит в массив культур андроноидной общности, сложившихся на северной окраине андроновского мира в результате взаимодействия местного и пришлого андроновского населения. На западе ее территория была ограничена ареалом черкаскульских комплексов, на юге - ранних алексеевско-саргаринских, на востоке - памятников ордынского типа и новочекинского варианта сузгунской культуры. Культурное своеобразие передают специфические черты в орнаментике посуды, оригинальные типы вещей, особенности погребальной обрядности и устройства поселений. Хозяйство реконструируется как многоотраслевое, сочетавшее элементы присваивающей и производящей экономик. Есть основания считать, что носители пахомовской культуры, наряду с другими, явились проводниками производящих форм хозяйства в таежный мир; именно с ними здесь появились лексические заимствования из индоевропейского словаря. Время существования культуры с учетом характера ее основных связей (черкаскульская и ранняя фаза алексеевско-саргаринской культур) определяется в рамках XIV-XIII вв. до н.э.

Бронзовый век, западная сибирь, пахомовская культура, андроноидная общность

Короткий адрес: https://sciup.org/14522742

IDR: 14522742

Текст научной статьи Пахомовская культура эпохи поздней бронзы

Пахомовская археологическая культура выделена в конце 1980-х гг. на основе материалов, полученных экспедициями Уральского университета (Екатеринбург) при раскопках поселений и могильников позднего бронзового века в Тоболо-Иртышском междуречье [Корочкова, 1987; Корочкова, Стефанов, Стефанова, 1991; Евдокимов, Корочкова, 1991]. Обособление этих материалов в массиве тоболо-ишимско-иртышских древностей было вполне прогнозируемо. К тому времени уже были выделены черкаскульская культура в лесостепном Зауралье, еловская в лесостепном При-обье, сузгунская в южно-таежном Тоболо-Иртышье, которые исследователи объединяли в рамках андро-ноидной общности. Памятники андроноидного облика в Среднем Приишимье и Прииртышье (поселения Пахомовская Пристань I, Инберень IV, могильники Абатский, Лихачевский) открыли несколько позже и первое время, в силу их немногочисленности и ярко выраженного андроновского колорита, воспринимали как андроновские комплексы поздней стадии развития [Генинг и др., 1970; Корякова, Стефанов, 1981].

Ситуация изменилась в конце 1970-х – начале 1980-х гг., когда наряду с Уральским университетом в работу включились вновь открытые археологические центры Омска и Тюмени. В лесостепном Тоболо-Ир-тышье развернулись масштабные изыскания, которые существенно изменили состояние источниковой базы и, соответственно, представление о характере и динамике культурогенеза в эпоху поздней бронзы. В Заводоуковском и Упоровском районах екатеринбургские археологи исследовали многослойные поселения Ново-Шадрино VII, Ук III и VI, стратифицированные материалы которых дали основание для выделения промежуточного пласта между комплексами андроновской общности и бархатовскими межов-ско-ирменского горизонта. На ряде поселений была надежно зафиксирована синхронность притобольских андроноидных и черкаскульских артефактов, обнаруженных в одном археологическом контексте. Своеобразие притобольских андроноидных керамических материалов на фоне давно известных и, в общем, легко распознаваемых черкаскульских и сузгунских

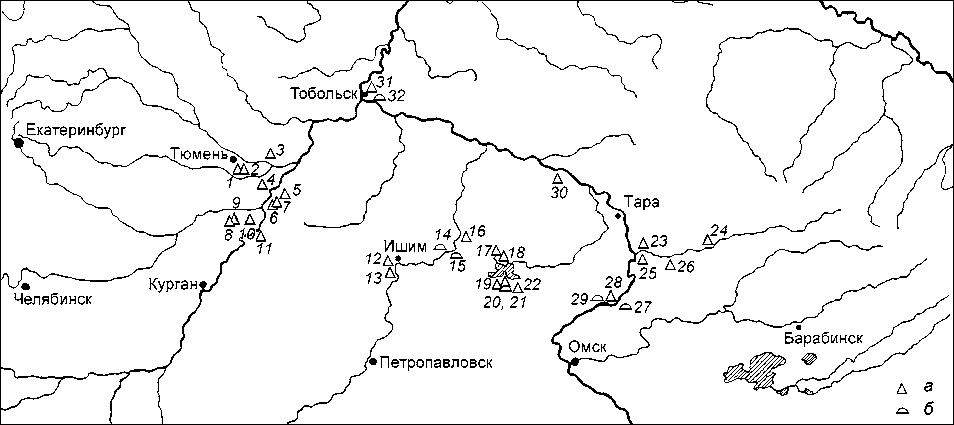

Рис. 1. Расположение памятников пахомовской ( 1 – 29 ) и сузгунской ( 30–32 ) культур.

1 – Мысовские стоянки; 2 – стоянки на Андреевском озере; 3 – Борки; 4 – Черемуховый Куст; 5 – Имбиряй; 6 – Ук III; 7 – Ук VI; 8 – Ботники; 9 – Ольховка; 10 – Щетково; 11 – Ново-Шадрино VII; 12 – Пахомовская Пристань I; 13 – Клепиково; 14 – Лихачевский могильник; 15 – Абатский; 16 – Ир II; 17 , 18 – Усть-Логатка; 19 – Крутинка II; 20 – Усть-Китерьма IV; 21 – Усть-Китерь-ма V; 22 – Калугино; 23 – Прорва; 24 – Новочекино III; 25 – Алексеевка XXI; 26 – Юрты; 27 – Батаково XXI; 28 – Инберень IV; 29 – Черноозерье II; 30 – Чудская Гора; 31 – Сузгун II; 32 – Потчеваш.

а – поселение; б – могильник.

явилось существенным аргументом в пользу выделения новой археологической культуры андроноидной общности – пахомовской [Корочкова, 1987; Корочкова, Стефанов, Стефанова, 1991]. Поселение Пахомов-ская Пристань I было раскопано в 1960-х гг. на Ишиме [Евдокимов, Корочкова, 1991] (рис. 1). Его срединное положение на карте Тоболо-Иртышского междуречья, характерный облик керамики, однослойность вполне соответствовали статусу эталонного памятника.

Общая характеристика культуры

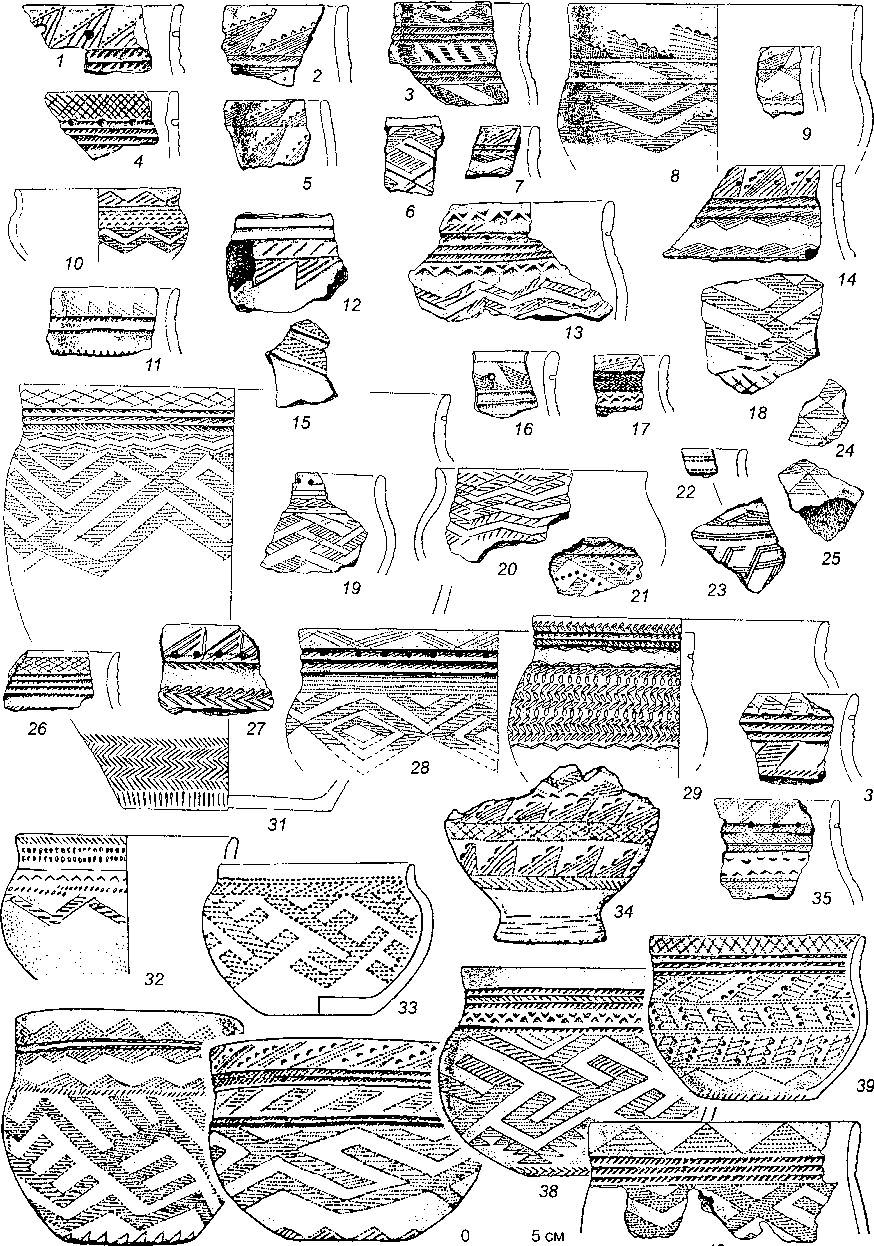

Керамика. Она определяет специфику археологических комплексов пахомовской культуры и представлена довольно крупными коллекциями поселенческой и небольшими сериями погребальной посуды. В большинстве своем это плоскодонные сосуды горшечной или горшечно-баночной формы с невысокой шейкой, плавно переходящей в слегка раздутое тулово. В поселенческих наборах встречаются вытянутые по вертикали экземпляры с маленьким дном и широким устьем, но их немного; единичны округлодонные и узкогорлые емкости (рис. 2, 8 , 37 ), сосуды с поддонами (рис. 3, 34 ). Как правило, орнамент покрывает только верхнюю треть сосудов и располагается по основным ярусам (шейка, переходная зона от шейки к тулову, плечики), иногда украшена придонная часть. Керамика из погребений покрыта орнаментом сплошь (см. рис. 2, 33 , 34 ; 3, 34 , 36–39 ) и производит впечатление более нарядной;

на ней заметно акцентированы андроновские элементы – ленточные зигзаги, меандры, треугольники. Деление на «нарядную» (украшенную сложными геометрическими узорами) и «ненарядную» (покрытую простым монотонным орнаментом), столь характерное для андроновской посуды предшествующего времени [Стефанов, Корочкова, 2000, с. 56], в пахомовских комплексах сохраняется, но несколько меняется соотношение этих групп: сосудов, в декоре которых доминируют геометрические элементы андроновского стиля, становится как будто больше. Основу монотонного орнамента составляют бордюры из разнонаклонных отпечатков гладкого, реже гребенчатого штампа, горизонтальной елочки (см. рис. 2). Иногда такие бордюры разделены рядами маленьких круглых ямок или вдавлений. Своеобразие пахомовской керамике придают узоры на основе косой сетки из ленточных меандровидных и геометрических фигур (треугольников разной конфигурации, ромбов), именно они сближают ее с федоровской. Треугольники обычно обрамлены «бахромой» (см. рис. 3, 1, 2, 5, 7, 8, 14, 34) – деталь, которая в федоровском декоре является свидетельством позднего происхождения изделия, а в пахомовском становится типичной. Эти керамические комплексы сближает также сходный прием оформления переходной от шейки к тулову зоны каннелюрами (см. рис. 2, 7, 14). Разница заключается в том, что на пахомовской посуде узкие и широкие желобки нередко «заполнены» частыми прямыми или наклонными отпечатками гребенчатого либо гладкого штампа (см. рис. 3, 1–4, 13, 14, 17, 28). Отметим этот элемент iWmmw

^Wi»W^

Z^/zzziZZ/zSzA,

^t»T®Zvzz'zz''zzzzz'z//31 ^ЖяПИИнЬмн И@®Й6»й8%=ей%

WZZzZ/W/Z-.

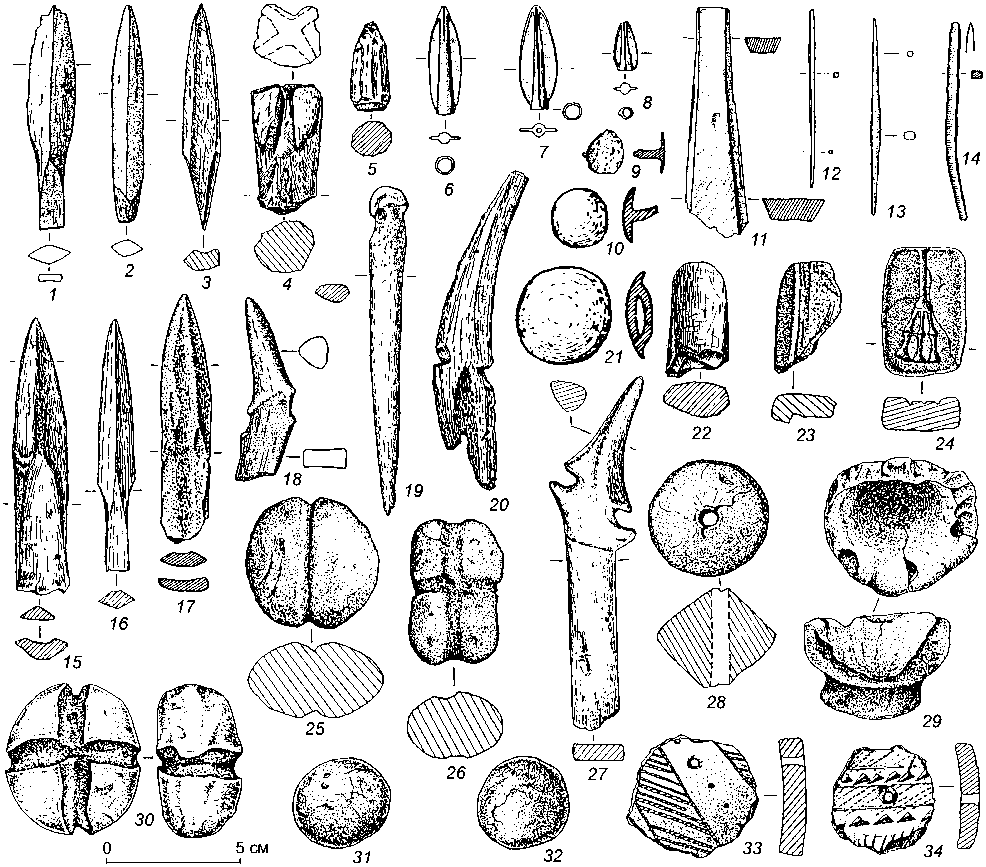

'«TZ^№ \z//Z/////Zz / ^/Z/ZZZAz^ ' у//////7//Л?Х №/ZZZZZZ///Z/^x ^//Z/ZZ/ZZ/Z/ZZ/'Z// zwywz’z’zwizwl wv» WZ ^ wtrm WWWA^ j^V^^X'^X'^^ У///////////////Ж 0 5 cм Рис. 2. Керамика с памятников пахомовской культуры. Пахомовская: 1 -4, 9, 15 - Инберень IV; 5-8, 10-12, 13, 16, 18-26, 32, 37 - Пахомовская Пристань I; 14, 17, 27-29 - Ново-Шад-рино VII; 33, 34 - Черноозерье I; инокультурная: 30, 31, 35, 36 - черкаскульская, Ново-Шадрино VII; 38, 39 - алексеевско-саргаринская, Ир II. s^ vx^w S^W^O^ ®11ШПН1Ш: »5wa^e*See9wrae=e*es*i», ’^^^^^^^^^аяаеязае Рис. 3. Пахомовская керамика. 1 -9, 11 - Инберень IV; 10, 19, 26-32,35 - Ново-Шадрино VII; 12, 15, 22, 23 - Ир II; 13, 14, 16-18, 20, 21, 24, 25 - Пахомовская Пристань I; 33, 34, 36, 37 - Черноозерье II; 38-40 - Лихачевский могильник. 5 cм как один из индикаторов пахомовской орнаментики. Нередко широкими желобками образованы формованные валики (см. рис. 2, 17, 25, 27). В ряде случаев переходная от шейки к тулову зона оформлена в виде неорна-ментированной полосы (см. рис. 2, 28, 29, 33; 3, 29), что находит принципиальное соответствие в алакульской декоративной схеме, но особенно характерно для т.н. смешанных алакульско-федоровских комплексов. Специфическими элементами являются «решетка» (см. рис. 2, 4, 9, 20, 22, 28, 29), вдавления углом штампа (см. рис. 3, 13, 17, 35), диагональные «лесенки», выполненные в виде отрезков лент (см. рис. 3, 7, 37) или поясков вдавле-ний (см. рис. 2, 5, 16, 19, 25). Особый колорит пахомов-ской керамике придают маленькие круглые ямки; ими подчеркнуты контуры меандра и нижняя линия шейки (см. рис. 2, 19, 24, 28; 3, 19, 21, 30, 31), из них составлены разделительные пояски монотонного елочного орнамента. Нечастыми, но чрезвычайно выразительными и показательными являются бордюры из «скобок» (см. рис. 2, 16; 3, 19). Фигурные «скобки», ямки гораздо более характерны для сузгунских комплексов [Мошинская, 1957, с. 120–125; Лесное Тоболо-Иртышье…, 1995, табл. III]; на пахомовской посуде их заметно меньше, но именно они свидетельствуют об участии таежного компонента в сложении этой культуры. Вещевой набор. Он включает преимущественно изделия из кости, глины; каменных артефактов совсем немного. Среди костяных предметов – наконечники стрел с черешком и без, проколки, шилья, шпатели, концевые вкладыши для лука (рис. 4, 1–4, 15–20, 27). Рис. 4. Инвентарь пахомовской культуры. 1, 2, 13, 17–19, 23, 33 – Пахомовская Пристань I; 3–5, 15, 16, 20, 22, 25–32, 34 – Ново-Шадрино VII; 6–8, 11, 12 – Ир II; 9, 14, 24 – Инберень IV; 10, 21 – Черноозерье II. 1–5, 15–20, 22, 27 – кость; 6–14, 21 – бронза; 23–26, 28–34 – глина. Много глиняных грузил, типичных еще для андронов-ского времени, – овально или округло-уплощенных с одним или двумя перекрещивающимися желобками (рис. 4, 25, 26, 30). Сугубо пахомовским атрибутом являются биконические грузила с отверстием в центре (рис. 4, 28). Среди глиняных предметов отметим шарики диаметром 4–5 см (рис. 4, 31, 32), которых в слоях поселения Ново-Шадрино VII найдено ок. 20. Характерной находкой являются массивные глиняные диски-«лепешки». Предметов, свидетельствующих о бронзолитейном производстве, немного: обломки ошлакованной керамики и тиглей, бронзовые шильца, выпукло-вогнутые бляшки со штырьком, бляшка с петелькой и форма для отливки ажурного украшения, втульчатые двухлопастные наконечники стрел (рис. 4, 6–14, 21, 24, 29). Жилища. Их остатки раскопаны на поселениях Ново-Шадрино VII и Ук III в Притоболье, Пахомов-ская Пристань I в Приишимье, Инберень IV, Алексеевка XXI в Прииртышье. Сведениями о количестве строений на территории одного поселка мы не располагаем, т.к. полностью исследованных поселений нет. Мало о чем говорит и число фиксируемых на поверхности впадин, поскольку их бесспорная пахомов-ская принадлежность не установлена и, кроме того, некоторые сооружения в рельефе не прослеживаются. Есть также основания предполагать наличие на территории поселков заброшенных построек, о чем свидетельствуют мощные зольники в их котлованах. Судя по планиграфии впадин и вскрытым в раскопах объектам, жилища располагались довольно близко друг к другу, на расстоянии 6–10 м. Постройки имели квадратные или прямоугольные котлованы площадью 80–100 м2, углубленные в материковую почву на 0,2– 0,6 м. На Пахомовской Пристани I из трех раскопанных жилищ два имели короткие коридорообразные выходы, обращенные к реке, а одно – длинный с довольно просторным тамбуром 3×3 м. Внутри располагались от 2 до 6–11 очагов. Судя по большому количеству ям от столбов, постройки имели каркасностолбовую конструкцию. Хозяйственные сооружения (ямы, колодцы) жители предпочитали выносить за пределы жилых объектов. Зольники. Они являются примечательной особенностью поселений пахомовской культуры. На Пахомовской Пристани I это небольшие кучи золы, которые сохранились около очага в жилище 3. На поселении Ново-Шадрино VII зольники имели вид мощных платформ площадью до 30 м2, толщиной 0,2– 0,6 м, насыпанных в одном случае в котловане заброшенного жилища, в другом – на древней поверхности в понижении между двумя постройками. Толща золы вмещала большое количество костей животных, керамики, изделий из глины и кости, комков обожженной глины. В зольнике между двумя жилищами обнару- жены разрозненные скелетные остатки 14 чел. Части скелетов детей, взрослых мужчин и женщин покоились на слое золы светло-серого цвета и были засыпаны толстым слоем белой золы. Человеческие останки найдены в жилище 1 Пахомовской Пристани I: фрагменты одного черепа лежали на дне ямы 1 у северозападной стены котлована, еще один череп и кости – около южной стенки. Захоронения людей обнаружены на поселениях Усть-Китерьма IV, Алексеевка XXI [Полеводов, Труфанов, 1997; Татаурова, Полеводов, Труфанов, 1997]. Все отмеченные случаи уникальны и требуют индивидуального анализа. Однако их очевидная повторяемость, при всем разнообразии археологических контекстов, заставляет считать захоронения на поселениях одним из характерных проявлений пахомовской культуры. Погребальная обрядность. Помимо упомянутых выше «поселенческих» захоронений, ее отражают также немногочисленные и большей частью разрушенные погребения, обнаруженные при раскопках курганов раннего железного века Нечунаевского (одно погребение) на Тоболе, Лихачевского (две могилы) на Ишиме и единственного собственно пахомовско-го могильника Черноозерье II на Иртыше (четыре погребения и две могильные ямы). Погребальные камеры устраивались или в довольно глубоких ямах (0,5–0,7 м в материке), иногда с заплечиками [Генинг, Стефанов, 1991, рис. 1], или в мелких углублениях в темноокрашенном почвенном горизонте. Трудно сказать что-либо конкретное о характере надмогильных конструкций, но определенно это не были крупные по объему насыпи. Остальные известные в лесостепной полосе погребения – на поселениях Алексеевка XXI, Усть-Китерьма IV, могильниках Усть-Китерьма V и Батаково XXI – атрибутируются как сузгунские [Полеводов, 2003, с. 9]. Забегая немного вперед, отметим, что в данном случае это большой роли не играет, т.к. безусловно родственные и тесно связанные пахомов-ская и сузгунская культуры демонстрируют близкую систему погребальной обрядности. Особенностью упомянутых погребальных комплексов является вторичный характер захоронений. На поселении Усть-Ки-терьма IV обнаружены одиночное погребение ребенка (в скорченном положении на боку со слегка подогнутыми ногами) и коллективное захоронение, по крайней мере, 10 чел. Их останки представлены неполными костяками: верхняя часть посткраниального скелета кремирована почти полностью, нижняя – в меньшей степени. Костяки лежали в два ряда, черепами на север и северо-запад. В кург. 2 могильника Усть-Ки-терьма V обнаружены останки, как минимум, 37 чел. Частично кремированные или обожженные костяки, представленные преимущественно фрагментами черепа и костей конечностей, располагались двумя компактными группами. При захоронении костям пыта- лись придать подобие анатомического порядка; черепа ориентированы на северо-восток. По вторичному обряду совершено захоронение в кургане могильника Батаково XXI [Погодин, Полеводов, Плешков, 1997] в Прииртышье: череп и кости конечностей погребены в камере на уровне древней поверхности. К сожалению, сведения об известных погребальных комплексах в литературе предельно скупы, информации для возможных реконструкций недостаточно. Однако вряд ли мы ошибемся, предположив, что погребальная практика населения андроноидной общности тоболо-иртышской лесостепи предусматривала разнообразные сложные церемонии предпохорон-ного, похоронного и послепохоронного циклов. Одной из ее ярких особенностей являлся существовавший обычай выставления (экскарнации) и последующих вторичных парциальных захоронений в специальных склепах или индивидуальных могилах. Обнаруженные на поселениях останки людей можно рассматривать как свидетельство нетипичного обращения с умершими и как варианты временных или постоянных погребений. Практика вторичных захоронений в лесостепной полосе Западной Сибири имеет глубокие корни. На могильнике усть-тартасской культуры Со-пка-2/3, 3а такие погребения составляют 84,2 % [Мо-лодин, 2001, с. 108]. Вторичные погребения зафиксированы в некрополях сейминско-турбинского типа: Ростовка [Матющенко, Синицына, 1988, с. 64–65], Сопка-2 [Молодин, 1985, с. 80–81], Староалейка-2, Цыганкова Сопка-2 [Кирюшин, 1987], Телеутский Взвоз [Кирюшин, Грушин, Тишкин, 2003, с. 69–72]. Специально отметим минимализм погребального инвентаря. В усть-китерьминском склепе с 37 погребенными было всего два горшка. Из четырех погребений Черноозерья II только в одном находились три сосуда, в остальных – по одному. В двух черноозерских могилах найдены бронзовые бляшки. Учитывая мощный андроновский компонент в составе пахомовской культуры, логично было бы ожидать его проявления в обрядовой практике. Но из всех зафиксированных ее особенностей, пожалуй, только скорченное положение на боку вызывает андронов-ские ассоциации. Однако и такие погребения представляют собой вторичные захоронения. По-види-мому, приоритетными для но сителей пахомовской культуры стали местные традиции погребальной практики. В этом смысле пахомовская культура существенно отличается от соседней черкаскульской, которая почти в полном объеме наследует федоровскую погребальную обрядность. Хозяйство. Оно реконструируется как многоотраслевое, сочетающее элементы присваивающей и производящей экономик [Косарев, 1984, с. 115]. Судя по остеологическим остаткам и многочисленным орудиям охотничьего и рыболовного промысла на поселении Ново-Шадрино VII, значительное место в хозяйстве отводилось охоте и рыболовству. Доля костей диких животных составила 22,6 % от общего количества костных остатков. Среди охотничьих трофеев преобладали лось (44,5 %), косуля (29,3 %), кабан (18,4 %). Охотились также на лисиц, медведей, зайцев, ро сомах, бобров, птиц. В стаде домашних животных преобладали лошади (42,7 %) и крупный рогатый скот (36,8 %); по сравнению с андроновским периодом значительно снизилась доля мелкого рогатого скота (20,5 %). Увеличение роли лошади является следствием приспособления придомного скотоводства к особенностям климата подтаежной зоны и отражает общую тенденцию этого времени. Мелкий рогатый скот в данных ландшафтно-климатических условиях теряет свое экономическое преимущество. К сожалению, в нашем распоряжении крайне мало остеологических определений для других памятников пахомовской культуры, но допускаем, что состав стада домашних животных мог варьировать. Точно так же иным могло быть соотношение охоты и скотоводства в хозяйстве населения различных районов. Об этом свидетельствуют данные поселения Пахомовская Пристань I [Смирнов, 1975, с. 37–38], в материалах которого кости диких животных отсутствуют. Примеры возросшей роли охоты и рыболовства в хозяйстве носителей пахомовской культуры вполне согласуются с предполагаемым участием в сложении этой культуры таежного компонента. Территория, генезис, связи и время культуры. Основные пахомовские памятники расположены в пределах северной лесостепи Тоболо-Иртышья (см. рис. 1). На западе территория распространения культуры, скорее всего, была ограничена ареалом чер-каскульских копмлексов, на юге – ранних алексеевско-саргаринских. Сложно сказать, насколько далеко она простиралась на восток. Допускаем, что за Иртышом в составе близких пахомовским андроноидных образований, к которым, по-видимому, можно относить памятники ордынского типа [Матвеев, 1993, с. 90–101] и новочекинского варианта сузгунской культуры [Мо-лодин, 1985, с. 143–155], возникали иные культурные конфигурации. Понимание специфики этого региона во многом зависит от современной оценки еловской культуры. Мы склонны рассматривать ее в ряду лесостепных, а не таежных образований. После публикации материалов Старого Сада [Молодин, Нескоров, 1992], доирменских комплексов могильника Еловский II [Матющенко, 2004], выделения памятников ордынского типа в лесостепном Приобье [Матвеев, 1993, с. 93–112] и корчажкинской культуры в Алтайском Приобье [Кирюшин, 1986] складывается впечатление о более протяженном восточном шлейфе лесостепных андроноидных культур. При всем сходстве механизмов сложения они являли собственный вариант пост- андроновской линии развития, который во многом зависел от характера аборигенной культуры, региональных особенностей «андроновской колонизации», состава миграционных групп андроновцев. Довольно сложным, как это ни покажется странным, представляется вопрос о северных соседях носителей пахомовской культуры. Вслед за М.Ф. Косаревым [1981, с. 84–86] и многими другими коллегами мы предполагаем, что речь должна идти о каком-то образовании общности культур с гребенчато-ямочной керамикой, однако какой именно культуры, пока не установлено. Мы даже не представляем, насколько плотно была заселена территория южно-таежного То-боло-Иртышья в начале бронзового века. Существующие на сегодняшний день схемы культурно-хронологической периодизации эпохи бронзы в таежной зоне Западной Сибири удовлетворительного ответа на этот вопрос не дают [Кокшаров, 2006]. На позднем этапе пахомовской культуры ее северным соседом являлась сузгунская – по сути, дочерняя. Формула сложения культур андроноидной общности, на первый взгляд, кажется простой и очевидной: это результат взаимодействия местной и пришлой ан-дроновской культур [Косарев, 1981, с. 111–112]. Однако стоит принять к сведению, что накануне основной культурный фон в лесостепном регионе отражали синкретические, уже андроноидные образования, если можно так выразиться, первого порядка [Генинг, Стефанов, 1993, с. 85]. Таким образом, речь должна идти о дальнейшей трансформации андроноидной культуры под воздействием определенного влияния групп таежного населения. К середине II тыс. до н.э. андроновские переселенцы прочно освоили лесостепные земли, занятые в начале бронзового века носителями ташковской культуры в Притоболье, кротовской на Иртыше*. Аккультурации проходили достаточно интенсивно, о чем свидетельствуют памятники черноозерско-томско-го варианта, отражающие процессы взаимодействия кротовской и андроновской культур [Косарев, 1981, с. 129; Генинг, Стефанов, 1991]. Есть основания полагать, что далеко не все группы местного населения оказались готовыми к тесной интеграции. По мнению исследователей, вследствие «андроновской колонизации» были оттеснены на восток [Ковалева, 1988, с. 45] или на север [Косарев, Галкин, 1993, с. 54–55] носители ташковской культуры. М.Ф. Косарев в этой связи обратил внимание на отсутствие примеров сочетания накольчато-отступающей техники и элементов андроновского геометризма [2004, с. 131]. По-ви- димому, наиболее восприимчивыми в Притоболье к новым тенденциям оказались носители гребенчатоямочной керамической традиции, чье наследие в керамике пахомовской культуры ощущается явственно. Андроновская линия развития в этот период, вероятно, обеспечивалась преимуществами новой системы жизнеобеспечения, основанной на придомном скотоводстве. Экстенсивный характер экономики, направленной на освоение новых пастбищ и территорий, во многом определил ориентацию креолизированного «андроноидного» населения лесостепной полосы на север. Земли, лежащие к югу, к тому времени были заняты потомками носителей алакульской и федоровской культур. По-видимому, именно контакты с обитателями южно-таежной зоны явились одним из факторов дальнейших культурных трансформаций и формирования пахомовской культуры. Об участии в ее сложении таежных культур свидетельствуют характерные «лесные» заимствования в орнаментике, ощутимый крен хозяйства в присваивающие отрасли экономики, антропологические данные [Зубова, 2007]. Инокультурные проявления в пахомовских материалах представлены в различных районах по-разному. В Притоболье в составе керамической коллекции с поселения Ново-Шадрино VII присутствуют сосуды черкаскульской культуры (см. рис. 2, 30, 31, 35, 36). Типичные черкаскульские элементы встречаются на керамике с ишимских и иртышских поселений (см. рис. 3, 6, 15). Свидетельства контактов с южными соседями в виде находок алексеевско-саргарин-ской культуры зафиксированы в материалах поселения Ир II на Ишиме [Косинская, 1984] и Жар-Агач на Иртыше [Генинг, Стефанов, 1993]. Гораздо больше примеров присутствия пахомовской керамики в слоях алексеевско-саргаринских памятников. Складывается впечатление, что более инициативной стороной во взаимодействии носителей этих культур выступали как раз предтаежные коллективы [Лесное Тоболо-Ир-тышье…, 1995, с. 119]. Связи с северными соседями, видимо, носили системный характер, обусловленный дальнейшим освоением северных территорий и включением их в зону производящего хозяйства. Археологическим подтверждением этого процесса является феномен сузгунской культуры. Вопрос о соотношении пахомовских и сузгунских комплексов является, пожалуй, наиболее спорным и обсуждаемым. Проблема формулируется просто: это разные культуры или этапы одной? О правомерности ее постановки свидетельствует трудность в расчленении сузгунских и пахомовских комплексов. Особенно эта проблема актуальна для лесостепного Прииртышья. Ситуация здесь отличалась более динамичными процессами, близостью к другим очагам культуроге-неза (культуры ирменская, алексеевско-саргаринская, с крестовой керамикой). Итак, культуры или этапы? Если исходить из хроностратиграфии региона, то, скорее всего, речь должна идти о культурах, т.к. основные циклы формирования и развития этих образований не совпадали. Пахомовская культура – следствие поэтапного и постепенного освоения группами андроновского населения лесостепных районов; сузгунская – результат трансляции достижений андроновской системы жизнеобеспечения на север носителями пахомовской культуры [Там же, с. 115–116]. К моменту окончательного оформления сузгун-ской культуры в южной тайге в лесостепи, откуда исходил первоначальный «андроноидный импульс», обстановка уже кардинально изменилась. Здесь вследствие интенсивных процессов заключительной фазы развития Евразийской металлургической провинции, обусловленных близостью к более динамичному степному региону, произошел разрыв связей предшествующего времени. Определяющие культурные взаимодействия, реализовавшиеся ранее по линии север–юг, установились в пределах ландшафтно-культурных зон (лес, лесостепь, степь); период стабилизации сменился периодом дифференциации и раздробленности. В то время как в южно-таежном Тоболо-Иртышье – основной территории распространения сузгунской культуры – происходили процессы консолидации, в лесостепном регионе единый андроноидный массив распался на локальные образования, приуроченные к бассейнам основных рек. В Притоболье этот период характеризуют поселения бархатовской культуры; на Ишиме – памятники типа Чупино и Кучум-Горы, представляющие итог взаимодействия и тесной интеграции родственных культур – сузгунской, барха-товской, красноозерской; в Прииртышье – ирменские и ирменско-сузгунские комплексы. Хронологию суз-гунской культуры определяют контакты с носителями ирменской, бархатовской, крестовой керамики, гама-юно-иткульской культур. Заключение Таким образом, пахомовская культура, распространенная в пределах лесостепного Тоболо-Иртышья, сложилась в результате освоения этой территории группами андроновского населения. Она принадлежит андроноидной общности стабильной фазы позднего бронзового века. Волны «андроновской колонизации» в лесостепном регионе проходили через плотно заселенные места и вовлекали в свою орбиту самые разнообразные культуры. Но суперстратный «андроновский импульс» в каком-то смысле выравнивал культурную среду, приводил ее к общему знаменателю, возможно, и общему языку. Отсюда впечатление общего андроновского фона эпохи бронзы в Западной Сибири, который в целом обеспечили именно андро-ноидные культуры. Есть основания считать, что в т.ч. носители пахомовской культуры явились проводниками производящих форм хозяйства в таежный мир; именно с ними здесь появились лексические заимствования из индоевропейского словаря. Не располагая данными радиоуглеродных анализов, воспользуемся установленным фактом пахомовско-сарга-ринских контактов, соответствующих ранней фазе развития общности культур с валиковой керамикой, и рискнем предположить, что пахомовская культура существовала в XIV–XIII вв. до н.э. [Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 2005, с. 100; Черных, 2007, рис. 5, 10].