Палеогеографическая характеристика культуросодержащих отложений каргинского возраста разреза Большой Зангисан (Тункинская котловина, Восточные Саяны)

Автор: Лбова Л.В., Абзаева А.А., Клементьев А.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521177

IDR: 14521177

Текст статьи Палеогеографическая характеристика культуросодержащих отложений каргинского возраста разреза Большой Зангисан (Тункинская котловина, Восточные Саяны)

В геоморфологическом отношении территории исследования представляет собой серию озеровидных расширений, заполненных песчаными отложениями сложного аллювиально-эолового генезиса. Котловины разделены сужениями, образованными отрогами хребтов Хамар-Дабан и Тункинских гольцов. В предгорьях развиты субаэральные лессовые комплексы четвертичного возраста, определенных как перспективные для поиска палеолитических местонахождений. Большой Зангисан является природным разграничителем Тункинской и Туранской зон. Местонахождение Большой Зангисан (51° 40’ 03” северной широты и 101° 49’ 39” восточной долготы) находится в 8,5 км на восток от с. Туран, или в 2 км от устья реки Бол. Зангисан (правый приток р. Иркут). На относительных отметках 2025 м, в нижней части лессовидных отложений зафиксированы прослои погребенного гумуса, предположительно каргинского времени.

Объект был обнаружен в 1983 году, в карьере дорожного строительства, заложенного в большом массиве шлейфа лессовых образований северного склона Хамар-Дабана. В последующие годы были произведены археологические работы, в результате которых, на вскрытой площади были обнаружены археологические материалы в двух позициях: верхний (гл. 0,5-1.0 м) с признаками мезолитической морфологии и нижний, в кар-гинской (?) почве, верхнепалеолитического облика [Федоренко, 1985, 1987].

Реконструкции палеосреды обитания человека юга Средней Сибири, в частности Восточного Саяна, в период времени, относящегося к каргинс-кому межстадиалу по-прежнему остается недо статочно изучена. По радиоуглеродным и геоботаническим данным на юге Восточной Сибири рядом авторов для каргинского диапазона установлено пять этапов в изменении палеогеографической обстановки: три потепления и соответственно два похолодания [Кинд, 1974; Белова, 1985; Архипов, 1997; Архипов, Волкова, 1994]. На юге Восточной Сибири, для каргинского межстадиала, было выявлено существование мезофитных разнотравных горно-степных группи- ровок с придолинными смешанными темнохвойно-светлохвойними лесами [Белова, 1985].

Время формирования основания разреза по морфологическим характеристикам педокомплекса отнесено к каргинскому межстадиалу, морской изотопной стадии 3 (MIS3). Мощность всего разреза составляет 5 метров. Отложения каргинского горизонта вскрыты на глубине 500- 430 см (по разрезу 2006г.), вмещенные в шестое литологическое подразделение разреза и представленные темно и светло-коричневой оглиненной супесью в пятичленном строении. Обработка образцов для целей палинологического анализа производилась по стандартной методике [Грачев и др., 1997], с детальностью опробования каждые 5 см. Полученные результаты свидетельствуют об общей закономерности снижения концентрации пыльцы и спор от нижней части разреза вверх и незначительном ее увеличении в верхней части диаграммы.

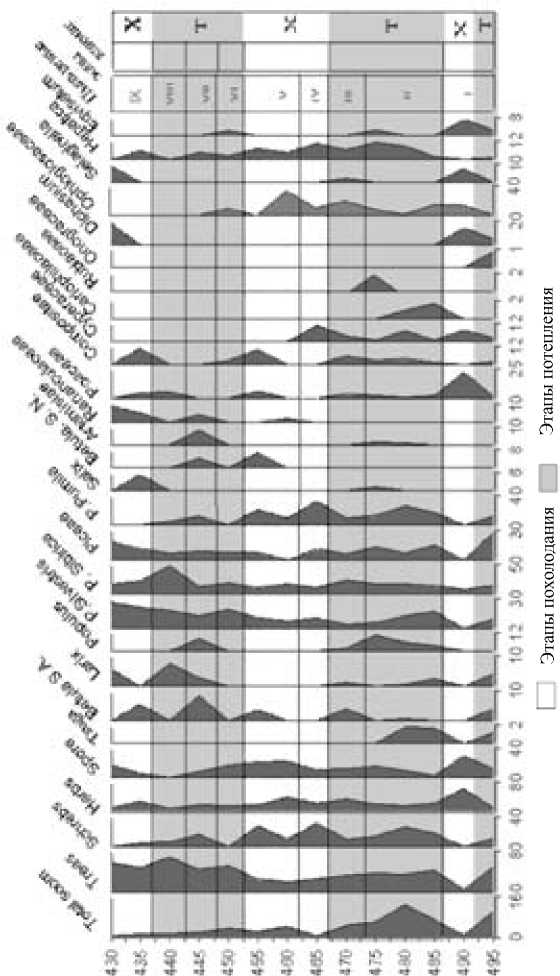

Анализ полученного материала позволил выделить пять крупных фаз изменения растительности прошлого, что отражает общую направленность изменения климата этого отрезка времени и внутри них девять более мелких флуктуаций, что выделено в палинозоны, соответствующих разным этапам формирования растительности.

Зона I (495-487 см) Poaceae, compozitae, Cariophilaceae, selaginella, diphazium, eqvisetum. Формирование СПС (Спорово-пыльцевых спектров) происходило в условиях холодного и сухого климата и близкого залегания вечной мерзлоты. Похолодание климата в нижней части разреза привело к тому, что доминирующими становятся степные ценозы, местами островными участками сохранялись лесотундровые ландшафты. Растительность представлена в основном злаково-разнотравными ассоциациями. Содержание пыльцы древесных пород незначительно.

Зона II (487-475см.) Piceae, P.Sibirica, P. Silvestris, Populus, Larix, Tsuga P.Pumila, Cariophilaceae, Hepatic. Температурный оптимум каргинского межстадиала, время господства елово - лиственично - сосновой тайги. Тополь получает максимальное развитие. Значительную роль в древостое занимает кедр. Кустарниковый ярус представлен кедровым стлаником и ивой. Этой зоне соответствует максимальная концентрация пыльцевых зерен, спор и процентного содержания пыльцы древесных. Пыльца тсуги встречается в небольшом количестве. Климат этого отрезка времени характеризовался как теплый и влажный.

Зона III (475-467см) P. Sibirica, Piceae, P.Silvestri, sBetula S.A. P. Pumila, Compositae, Cariophilaceae, Ophioglosaceae. Аридизация и похолодание климата привели к сокращению площадей занимаемых темнохвойной тайгой. Усилилась роль березы и лиственницы. Получили наибольшее развитие степные злаково-разнотравные группировки.

Зона IV (467-462 см) Piceae, P. Silvestris, P. Sibirica, P .Pumila, Hepatica, Ophioglosaceae. Восстановление тундровых и степных ландшафтов. Сокращение роли древесных пород наряду с понижением концентрации СПС 180

на фоне усиления роли кедрового стланика, осок и мхов, климат характеризуется как влажный и холодный.

Зона V (462-457 см) P. Silvestris, P. Sibirica, Piceae, Betula, P. Pumila, Betula S.N., Poaceae, Compositae, Ophioglozaceae. Усиление аридизации климата привело к увеличению доли лиственницы и доли степной растительности, основу которой представляли злаки и сложноцветные. На хорошо дренируемых участках по долинам рек произрастали ельники. Влажные склоны гор занимали кедровые леса, а на склонах южной экспозиции сосновые леса с березой. Кустарниковый ярус представлен кедровым стлаником и березкой древовидной.

Зона VI (457-447 см) P. Silvestris, P. Sibirica, Piceae, Compositae, Eqvisetu, Ophioglosaceae. Потепление климата привело к расширению площадей занимаемых лесными ландшафтами представленные сосново-кедровыми лесами с примесью ели.

Зона VII (447-442 см) P. Silvestris, P. Sibirica, Piceae, Betula S.A., Piceae, Populu, Larix, P. Pmila, Betula S.N., Artemisiae, Rananculaceae. Кратковременная незначительная аридизация климата способствовала расширению степных ценозов. В структуре лесного покрова отмечается расширение ареала лиственичных лесов. Сухие склоны и окраины леса заселили березняки. Высокие участки пойм занимают тополевники.

Зона VIII (442-437 см) P. Sibirica, P. Silvestris, Larix, Piceae Salix, Poaceae, Rananculaceae, Diphasium. Увеличение атмосферного увлажнения, привело к расширению площадей занимаемых кедровыми лесами. Увеличилась доля лиственницы.

З она IX (437-430 см) P. Silvestris, Piceae, Larix, P. Sibirica, P. Pmila, Poaceae. СПС отражает похолодание и увлажнение климата, которое имело место на границе сартанского и каргинского периодов.

Анализ полученного материала позволяет говорить о направленности изменения климата в этот промежуток времени, от теплого и влажного климата к холодному и сухому. Похолодание и усиление увлажнения отмечается по СПС в верхней части разреза, с глубины 435 см.

Данные нижней части разреза отражают изменения климата от теплого (495 см) к холодному (490 см). СПС до глубины 487 см формировались в условиях холодного и сухого климата (ермаковского времени - ?). Растительность была представлена, в основном, тундровыми ландшафтами.

С глубины 487 см вверх формирование растительности отражает резкое потепление климата с температурным оптимумом в конце зоны. Время господства темнохвойной елово-кедрово-лиственичной тайги. Высокое процентное содержание ели говорит о ее широком распространении, даже на склонах южной экспозиции, интенсивно инсолируемых, но хорошо увлажненных за счет таяния вечной мерзлоты. Подобные ландшафты в наше время встречаются на территории Якутии [Тимофеев, 2003]. На сухих склонах произрастала сосна и лиственница. Высокие участки пойм рек по мере накопления песка и ила были заселены тополевыми. В небольшом

Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Зангисан

Х – холодный интервал Т – теплый интервал количестве встречалась тсуга. Кустарниковый ярус представлен кедровым стлаником и ивой. Этой части разреза соответствует максимальная концентрация пыльцевых зерен, спор и процентного содержания пыльцы древесных. Климат был близок к современному и характеризовался как теплый и влажный.

Похолодание климата в средней части разреза (467-452 см) приводит к частичному восстановлению в горах ландшафтов тундрового и лесотундрового облика, широкому развитию на равнинных участках степных сообществ. Хорошо фиксируется, в этот период, два максимума похолодания в образцах соответствующих глубинам.465 см. и 455 см. С глубины 455 и до 437 см. климат становится мягче, но холоднее современного. Верхняя часть диаграммы отражает, по всей вероятности, климатическую обстановку на границе каргинского межстадиала и начала сартанского оледенения с умеренно-холодными влажными условиями. Время господства еловых и сосновых лесов. В целом каргинский межстадиал был холоднее современного межледниковья (голоцен). Климат в этот отрезок времени неоднократно претерпевал ряд изменений Вопрос о восстановлении климатической обстановки этого времени остается открытым в силу ряда причин, в числе которых отсутствие непрерывных, хорошо датированных разрезов, содержащих полноценный информационный материал.

Определение фаунистических остатков позволило установить наличие фрагмента ребра шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis (?), верхних коренных зубов и фрагмента плюсны лошади Equus sp., пястной кости благородного оленя Cervus elaphus , пяточной кости и фрагмента локтевой кости дзерена Procapra gutturosa , костей голеностопного сустава крупного парнокопытного Bovidae gen. indet. Найдено было также несколько десятков неопределимых фрагментов костей.

Дзерен и лошадь являются обитателями степей; шерстистого носорога традиционно также относят к видам, связанным с открытыми пространствами. Особенностью палеоклимата зимнего периода можно считать небольшую глубину снежного покрова (не более 15-20 см) для добывания корма дзереном и носорогом. Вполне вероятно, что этому способствовали сильные ветры, обусловившие аэральный генезис отложений в бассейне Большого и Малого Зангисанов [Выркин, 1998]. Благородный олень трофически связан с древесной растительностью; хотя имеются исторические сведения о распространении этого оленя в степи [Кириков, 1955]. В восточной части ареала маралы и изюбри отдают предпочтенье травянистым кормам [Гептнер и др., 1961], что можно считать реликтовой особенностью, сохранившейся с плейстоцена. На костях крупного полорогого имеются морфологические признаки, свидетельствующие о его приспособлении к быстрому бегу (который возможен и нужен только при обширном открытом ландшафте). Хотя, с учетом возможных стратегий охоты можно предполагать освоение человеком различных биоценозов.