Палеолитические украшения из пещеры Сяогушань: формирование раннего символизма и его региональные особенности в Северо-Восточном Китае

Автор: Забияко А.П., Ван Цзюньчжэн

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты сравнительного изучения украшений из пещеры Сяогушань в межрегиональном и региональном контексте формирования поведения современного типа. Сяогушань - палеолитическая и неолитическая стоянка Северо-Восточного Китая. В ее верхнепалеолитических слоях выявлены не только орудия периода раннего верхнего палеолита, но и украшения - подвески из зубов животных и декорированный диск из кости. Дата стоянки является предметом дискуссии; обнаруженные в слоях 2 и 3украшения отнесены к периоду ок. 30 тыс. л.н. Установлено, что эти предметы и другие костяные изделия (гарпун, иглы, остроконечник), а также особенности каменной индустрии и технологии обработки камня отражают локальный процесс перехода от среднего к верхнему палеолиту. Большое внимание уделяется выявлению признаков сходства между украшениями из Сяогушань и подвесками верхнего палеолита из других регионов Евразии и Северного Китая. Материалы стоянки Сяогушань представляют поведение современного типа в период перехода от среднего к верхнему палеолиту, являются одним из важных маркеров распространения верхнепалеолитических новаций из центров их возникновения к периферии. Общность обитателей пещеры Сяогушань первой из известных в Северо-Восточном Китае формирует верхнепалеолитическую культуру, которая демонстрирует производственные навыки и символическое поведение человека, соответствующие раннему верхнему палеолиту. Подвески стоянки Сяогушань, отражая общие тенденции, обнаруживают локальные особенности развития символического поведения на востоке Евразии.

Украшения, символизм, религия, верхний палеолит, китай, сяогушань

Короткий адрес: https://sciup.org/145146495

IDR: 145146495 | УДК: 903.05 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.4.015-023

Текст научной статьи Палеолитические украшения из пещеры Сяогушань: формирование раннего символизма и его региональные особенности в Северо-Восточном Китае

В статье представлены результаты анализа украшений со стоянки Сяогушань в сравнении с украшениями, обнаруженными на других памятниках Евразии. Основой послужили материалы полевых исследований, проводившихся сотрудниками лаборатории археологии и антропологии Амурского государственного университета в 2013–2014 гг. на территории, прилегающей к стоянке Сяогушань [Забияко, Ван Цзяньлинь, 2015]. Объектами этих изысканий были памятники Юйфошань, Цошишань, Чжунсиньбу и др. с чашечными знаками. Пещера Сяогушань на том этапе исследований выступала в качестве важного сопутствующего объекта. Результаты исследований по чашечным знакам опубликованы [Забияко, Ван Цзяньлинь, 2017]. На нынешнем этапе изучения символического поведения древнего населения Северо-Восточного Китая основной вектор нашего исследования обращен на украшения из пещеры Сяогушань. Предметом исследования являются общие тенденции формирования раннего символизма и его региональные особенности, нашедшие выражение в украшениях из пещеры Сяогушань.

Изучение палеолитических украшений в последние годы приобрело актуальность прежде всего в связи с открытиями в археологии и антропологии, существенно удревняющими дату символических изделий и допускающими причастность к их изготовлению разных видов Homo . Эти открытия стимулируют острые дискуссии о генезисе поведения современного типа и его антропологических основах.

История изучения, индустрии и даты стоянки

Стоянка Сяогушань находится в Северо-Восточном Китае, на Ляодунском п-ове, в 1 км к юго-востоку от пос. Сяогушань у. Хайчэн, на г. Цинъюньшань на правом берегу р. Хайчэнхэ. По геоморфологии Ляодунский п-ов относится к Ляодунскому горному району Северо-Восточного Китая. На полуострове расположен хребет Цяньшань (горная система Чан-байшань), его высота над уровнем моря составляет ок. 500 м. Стоянка Сяогушань находится на западных склонах хребта Цяньшань. Здесь много карстовых пещер в доломитовых мраморах.

Стоянка Сяогушань была открыта в 1972 г. после землетрясения: сотрудники Управления исторических памятников пров. Ляонин обнаружили рядом с ранее изве стной пещерой вход в новую поло сть. Пещера Сяогушань является частью пещерной системы Сяньжэньдун. Длина полости 19 м, ширина – ок. 6, высота – до 10 м; объект находится выше уровня реки на 6–7 м. В 1979 г. было организовано обследование пещерной полости [Чжан Сижун, Ван Сяобинь, 1981]. В 1981 г. начались раскопки пещерных отложений, удалось выявить плейстоценовые и голоценовые комплексы стоянки [Фу Жэньи, 1983]. В 1983 г. при вскрытии плейстоценовых отложений были обнаружены изделия из камня, кости и рога, в голоценовом слое найдены захоронение, отдельные человеческие ко сти, керамика, орудия; установлено, что некоторые участки плейстоценовых слоев содержат голоценовые включения [Чжан Чжэньхун и др., 1985; Хуан Вэйвэнь и др., 1986, с. 264]. В 1990 г. культуросодержащий горизонт памятника был разделен на пять слоев, слои 1–4 отнесены к позднему плейстоцену, слой 5 – к голоцену. Всего собрано ок. 10 тыс. артефактов из камня и ко сти, выявлены очаги, обугленные кости животных, фаунистические о статки. Наибольшая часть находок залегала в слоях 1–3 [Ся-огушань…, 2009].

В слоях 1–4 обнаружены ко стные остатки ок. 40 видов животных [Jia-Fu Zhang et al., 2010, p. 516]. Основные представители фауны – северная красная лисица, мамонт, шерстистый но сорог, китайский олень, северо-восточная косуля и др. [Фу Бо, 2010, c. 552]. Были найдены также фрагменты рыбьих костей. По палинологическим материалам установлены изменения климата и биоты региона. В начальный период освоения пещеры людьми (ок. 70 тыс. л.н.) в условиях относительно холодного и сухого климата преобладала хвойная растительность; ок. 60–30 тыс. л.н. при более теплом и влажном климате доминировала хвойно-широколиственная растительность; похолодание, достигшее максимума ок. 17 тыс. л.н., привело к очередной фазе изменения биоты региона [Дун Вэй, Фу Жэньи, Хуан Вэйвэнь, 2010].

Процесс изготовления каменных орудий представлен на стоянке заготовками, нуклеусами, орудиями, отходами производства, запасами сырья. В качестве сырья использовался преимущественно кварц; два предмета изготовлены из нефрита. Наряду с изделиями на отщепах имеются леваллуазские нуклеусы для получения пластин, остроконечники и другие орудия, изготовленные по пластинчатой технологии. Орудийный набор включает бифасы, острия разной формы, остроконечники, скребла, скребки (в т.ч. двойные), резцы, диски (в диаметре менее 50 мм), чопперы, зубчатые и выемчатые инструменты, проколки (острия) для перфорирования, сфероиды и т.д. В выборке из 551 изделия орудия с намеренно выделенный острием в виде носика (шипа) составляют 39 %, сфероиды – 18, проколки – 10, диски – 6, бифасы – 5, зубчатые и выемчатые инструменты – 5, изделия типа пик – 5, скребла – 4, чопперы – 2, остроконечники – 1 %. Обработка нуклеусов производилась преимущественно с применением биполярной ударной техники жестким отбойником. Реже использовалась техника отжима, в основном для получения микропластин и ретуширования. Изделия из кости представлены гарпуном, наконечником копья, тремя иглами и украшениями [Хуан Юньпин, 1993]. Индустрия Сяогушань свидетельствует о сосуществовании средне- и верхнепалеолитических традиций [Сяогушань…, 2009, с. 113–148]. Это согласуется с региональной тенденцией развития верхнепалеолитических технологий, которая заключалась в использовании «старых приемов в первичном расщеплении и отщепов в качестве заготовок» и сохранялась на территории Китая вплоть до неолита [Деревянко, 2011, с. 116].

Возраст культуросодержащих слоев стоянки Сяо-гушань, хотя неоднократно определялся разными методами, пока остается предметом дискуссии. Основная проблема заключается в том, что на ряде участков культурные отложения смещены, поэтому их стратиграфическая позиция и даты небесспорны.

На основе дат, полученных ранее для слоев 2–5 по образцам угля и кости AMS-методом, и новых дат, определенных для слоев 1–3, 5 OSL-методом, выстроена хронологическая последовательность слоев: слой 1 – 70 тыс. л.н., слой 2 – 60–30 тыс. л.н., слой 3 – 30–20 тыс. л.н., слой 4 – 17 тыс. л.н., слой 5 – 10–4 тыс. л.н. Слой 4 отно сится к периоду низких температур, которые, судя по сокращению продуктов жизнедеятельности людей, заставили популяцию покинуть пещеру. Около 10 тыс. л.н. люди вернулись в пещеру, о чем свидетельствует слой 5, относящийся к голоцену и содержащий неолитический материал. Человеческие останки из захоронения, впущенного в слой 4 из слоя 5, датируются периодом ок. 6 кал. тыс. л.н. [Jia-Fu Zhang et al., 2010, р. 523].

Описание украшений

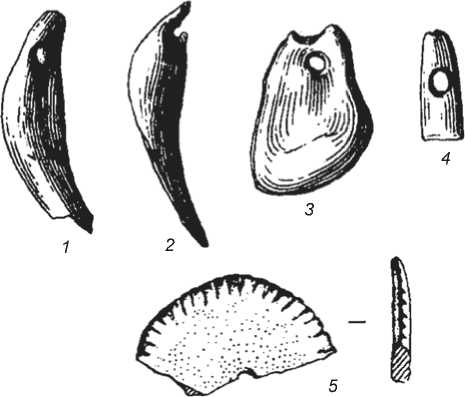

Украшения из пещеры Сяогушань включают четыре подвески и декорированный диск (см. рисунок ).

Подвески № 1 и 2 обнаружены в слое 2, кв. D9 и D8. Подвеска № 1 изготовлена из верхнего клыка енотовидной собаки. Корень зуба сначала утончили строганием, затем с двух сторон в нем выскоблили небольшие углубления овальной формы с неровными краями. Далее в углублениях попытались высверлить отверстие, но не довели эту операцию до конца. Подвеска № 2 изготовлена из верхнего клыка представителя семейства кошачьих. Корень зуба сначала был утончен, затем в нем с обеих сторон проделано отверстие. Оно имеет круглую форму. В верхней части подвеска повреждена – отсутствует небольшой фрагмент высверленной кости.

Подвески № 3 и 4 обнаружены в слое 3, кв. G8 и F6. Подвеска № 3 изготовлена из верхнего клыка

Подвески из зубов животных ( 1–4 ), декорированный диск из кости ( 5 ), обнаруженные в пещере Сяогушань [Сяогушань…, 2009, с. 147, рис. 5.1].

оленя. Корень зуба сначала утончили, затем в нем с двух сторон было сделано отверстие округлой формы. Подвеска № 4 изготовлена из верхнего клыка хищного животного неопределенного вида. Она просверлена с двух сторон. Отверстие овальной формы, внутренняя поверхность его стенок неровная. Нижняя часть подвески отсутствует [Сяогушань…, 2009, с. 147–148]. Отверстия в образцах № 2 и 3 создавались по технологии перфорации. Образец № 4 после подготовки поверхности с двух сторон был просверлен. Образец № 1 подвергался сверлению с двух сторон до появления углублений.

Дискуссионным остается вопрос о нанесении на поверхность зубов краски. В отчете 1985 г., в котором впервые была представлена коллекция подвесок, нет информации о нанесенной на зубы краске [Чжан Чжэньхун и др., 1985]. Позднее Гу Юйцай указывал на наличие следов красной краски в отверстии образца № 3 [1994, с. 300]. В итоговой публикации результатов изучения стоянки подчеркивается, что на подвесках из зубов исследователи «не смогли увидеть красную краску» [Сяогушань…, 2009, с. 151].

Половина декорированного диска была найдена в слое 3 в центре пещеры, кв. G6 [Хуан Вэйвэнь и др., 1986, с. 263]. Предмет сделан из кости животного, видовая принадлежность которого не определена. Диаметр изделия ок. 25 мм, толщина ок. 2 мм. Предмет с обеих сторон отполирован, по краям – до блеска. Поверхность диска цвета слоновой кости слегка выпуклая. С противоположной стороны она слегка вогнутая, покрыта красным пигментом. По краю с одной стороны острым инструментом прорезаны небольшие радиальные линии. Линии отличаются по глубине и длине, в них сохранился красный пигмент. В центре диска – отверстие диаметром 2,2 мм, на краях которого имеется красная краска [Сяогушань…, 2009, с. 148].

Стратиграфическая позиция отложений стоянки, как отмечено выше, вызывает вопросы. Украшения и костяные орудия относятся к слоям 2 и 3, между тем, как отмечают Чжан Цзяфу и соавторы, границы контактной зоны между слоями 2 и 3 неясны [Jia-Fu Zhang et al., 2010, р. 515]. По мнению исследователей, костяные артефакты следует датировать периодом 30– 20 тыс. л.н. [Ibid., р. 523].

Подвески из Сяогушань в контексте древнейших украшений Европы, Сибири и Северного Китая

Западная Европа. К наиболее ранним подвескам из зубов животных относятся артефакты из пещеры Фумане (Северная Италия). В материалах пещеры выявлены костные остатки неандертальцев и людей современного анатомического типа. В «протоориньяк-ских» отложениях с датой ок. 42 тыс. л.н. обнаружены четыре резца благородного оленя, в верхней части которых имеются бороздки для крепления [Broglio et al., 2006, p. 3]. Секвенирование генома, извлеченного из человеческого зуба, показало, что обитавший в пещере ок. 40–41 тыс. л.н. человек относился к Homo sapiens , именно с этим видом Homo связаны «прото-ориньякские» слои пещеры [Benazzi et al., 2015].

Набор украшений из памятника Истюриц (Франция) насчитывает более 200 просверленных раковин, зубов, подвесок из камня. Слой 4d, в котором найдена часть украшений, принадлежит к «архаическому ориньяку» («протоориньяку») возрастом более 37 тыс. л.н. [White, 2015, p. 147].

В пещере Грот-дю-Ренн (Франция) обнаружены подвески из перфорированных зубов животных и раковины ( Rhynchonella ). Их дата 45–32 тыс. л.н., а также принадлежность людям современного анатомического типа или неандертальцам являются предметом острой дискуссии [Vanhaeren, Julien, 2011; Caron et al., 2011; Zilhão, 2012; Prévost et al., 2021].

Центральная Европа. К ориньякскому времени отно сятся обнаруженные в пещере Младеч (Моравия, Чехия) 22 просверленных зуба животных (бобра, лося и др.). Часть из них находилась в погребениях с остеологическими материалами людей современного анатомического типа, датированными 30,68– 31,5 тыс. л.н. [Oliva, 2017, p. 77–79]. Установлено, что большая часть костных остатков ранних обитателей пещеры Младеч принадлежит представителям H. sapiens , но некоторые мужские черепа имеют архаические черты, близкие к неандерталоидным. В центре продолжающейся дискуссии – проблема контактов сапиенсов и неандертальцев.

Декорированные диски из захоронения Броно 2 (Чехия) относятся к граветту, они датированы 23 680 ± ± 200 л.н. [Ibid., p. 104].

Юго-Восточная Европа. Мустьерские артефакты из пещеры Бачо Киро (Болгария), освоенной неандертальцами, датированы по 14C временем ранее 51 тыс. л.н. [Fewlass et al., 2020]. В период начального верхнего палеолита пещеру заселили представители H. sapiens – древнейшие из ныне известных в Европе. Дата человеческого зуба и фрагментов костей 45,82– 43,65 кал. тыс. л.н. [Hublin et al., 2020]. Среди артефактов начального верхнего палеолита из Бачо Киро – изделия из кости, в т.ч. подвески из зубов животных (пещерный медведь и представители копытных), некоторые подвески просверлены, имеют обработанную бороздками (рифленую) поверхность.

Восточная Европа . Ранние украшения в виде зубов животных (прежде всего песца) и раковин входят в коллекцию спицынской (костенковско-спицынской) культуры. Самые ранние даты спицынской культуры получены для горизонта, находящегося ниже «горизонта в вулканическом пепле», они относятся ко времени 42–36 тыс. л.н. (44–40 кал. тыс. л.н.). В состав предметов этой культуры (слой II Костенок-17) входят 37 подвесок из клыков и резцов песца, а также небольшая серия подвесок из белемнитов, кораллов и известковых трубок червей. К начальному верхнему палеолиту относятся находки из слоя IVw Косте-нок-14; среди них имеется серия украшений из раковин моллюсков [Синицын, 2016, с. 322]. Подвески из зубов животных отмечены в материалах памятников раннего верхнего палеолита Русской равнины [Там же, с. 326–327].

Известны украшения в виде просверленных зубов животных и диски из кости со стоянки Сунгирь, а также других стоянок Русской равнины, относящихся к раннему (43–29 тыс. л.н.) и следующему этапу верхнего палеолита [Житенев, 2007]. Украшения из раковин «ориньякского» периода выявлены на стоянке Сюрень-1 в Крыму [Синицин, 2016, c. 329].

Урал. На стоянке Заозерье на Среднем Урале, на границе Европы и Азии, найдены две перламутровые просверленные подвески из раковин пресноводного моллюска Unio , заготовка подобной подвески и бусины, а также костяной фрагмент подвески с двумя просверленными отверстиями. Стоянка Заозерье относится к начальной поре верхнего палеолита, для нее имеется дата 41 тыс. л.н. [Павлов, 2009, c. 16].

Сибирь. Наиболее ранняя в регионе серия украшений обнаружена в начале 2000-х гг. на Алтае в Денисовой пещере. Она включает подвески с би-коническими отверстиями или прорезанными бороздками для крепления из зубов лисицы, бизона и оленя [Деревянко, Шуньков, 2004]. В ходе раскопок в пещере были найдены также изделия из бив- ня мамонта, мягкого камня, скорлупы яйца страуса, зубов куницы, пещерной гиены, пещерного медведя и т.д. [Шуньков и др., 2016]. Согласно результатам прямого 14C-датирования, самые ранние из этих артефактов – украшения из зубов благородного оленя Cervus elaphus, лося Alces alces – были изготовлены ок. 45 кал. тыс. л.н.; вместе с костяными остриями-проколками комплекс ранних изделий относится к 43–49 кал. тыс. л.н. [Douka et al., 2019].

В статье, посвященной исследованиям комплекса украшений из Денисовой пещеры, ее авторы [Shunkov et al., 2020] справедливо отмечают важность этих находок для понимания процесса формирования поведения современного типа. Коллекция украшений из Денисовой пещеры принадлежит к начальному и раннему верхнему палеолиту. Подвески с отверстиями из зубов животных и перфорированные плоские ко стяные бляшки, обнаруженные в центральном зале, восточной и южной галереях, на предвходо-вой площадке, были созданы 50–34 кал. тыс. л.н.; часть образцов по результатам прямого датирования отнесена ко времени ок. 45 кал. тыс. л.н. Коллекция включает одни из древнейших в Евразии и самые ранние в Северной и Центральной Азии предметы, представляющие символическую деятельно сть человека. Возможно, они были созданы денисовцами, следы пребывания которых в пещере стратиграфически и хронологически ближе всего к месту обнаружения украшений. Авторы исследования связывают решение вопроса о происхождении украшений с получением результатов исследования археологических и антропологических материалов пещеры. По мнению ученых, сходные с денисовскими самые ранние украшения в Восточно-Азиатском регионе выявлены в пещерах Шаньдиндун, Шуйдунгоу 2 и Мааньшань [Ibid.]. К ним следует добавить находки из пещеры Сяогушань, а также со стоянок Шуй-дунгоу 7–9 и Чжиюй.

На Алтае верхнепалеолитические костяные подвески обнаружены в пещерах Малояломанская, Усть-Канская, Страшная, на открытой стоянке Кара-Бом. Просверленные подвески из зубов (2 экз.) и лучевой кости (1 экз.) животных, а также плоская галька со следами охристой краски со стоянки Кара-Бом датированы 48–46 кал. тыс. л.н. [Деревянко, Рыбин, 2003]. Коллекция каменных и костяных изделий пещеры Страшной включает обнаруженные в горизонте денисовского технокомплекса перфорированный зуб благородного оленя, подвеску из кости и костяные иглы возрастом ок. 44 тыс. л.н. В этом же слое в более позднем горизонте, датируемом периодом ок. 20 тыс. л.н., найдены другие украшения [Krivoshapkin et al., 2018].

За пределами Алтая на территории Сибири и Монголии подвески из зубов животных и других материа- лов, а также диски, бусины представлены на ряде памятников начального и раннего верхнего палеолита. Итоговые результаты их исследования и современные интерпретации изложены в статьях Л.В. Лбовой [2018; Lbova, 2021].

На Крайнем Северо-Востоке Евразии находится стоянка Янская (28 тыс. л.н.), в коллекцию украшений которой входят подвески в виде костяных дисков и перфорированных зубов животных (последние преобладают) [Питулько, Никольский, 2014].

В Забайкалье известно несколько памятников с украшениями: Подзвонковая, Хотык, Каменка (более 40 тыс. л.н.), а также Варварина Гора (35–28 тыс. л.н.) и Толбага (34–25 тыс. л.н.) [Lbova, 2021, tab. 1]. Следует отметить, что среди них только на поселении Варварина Гора для изготовления подвески использовался зуб животного. В Забайкалье подвески делали в основном из камня и скорлупы страусиных яиц. Последние особенно широко распространены. На Подзвонковой одно из таких изделий находилось в Нижнем комплексе (49 486–45 547 кал. л.н.), остальные – в Восточном (45–37 кал. тыс. л.н.) и Юго-Восточном (44–37 кал. тыс. л.н.) [Ташак, Антонова, 2019].

Восточная Азия, Северный Китай. В Северном Китае наибольшее количество украшений найдено на стоянке Шаньдиндун и в Верхней пещере Чжоукоудяня (Пекин). Стратиграфическая позиция и дата слоев, к которым относятся эти изделия, неоднократно уточнялись и корректировались. По сле очередной корректировки стратиграфической позиции методом ускорительной масс-спектрометрии по 11 образцам кости животных были получены следующие даты: украшения из костей животных 39,8– 34,3 кал. тыс. л.н.; самые поздние даты слоев стоянки 35,1–33,5 кал. тыс. л.н. Морфология артефактов и технологии их изготовления соответствуют раннему верхнему палеолиту. Появление верхнепалеолитических традиций в Северном Китае Ли Фэн и соавторы связывают с миграцией с территории Сибири в Северную Евразию популяций H. sapiens [Li et al., 2018]. По мнению А.П. Деревянко, применявшиеся при изготовлении орудий на стоянке Шаньдин-дун пластинчатые технологии расщепления камня зародились в Южной Сибири, отсюда они распространялись на сопредельные территории [Деревянко, 2011, c. 116].

В материалах стоянки Шаньдиндун имеются 125 подвесок из зубов животных: барсука – 60 экз., лисицы – 29, оленя – 17, енота – 9, желтого хорька – 2, тигра – 1, мелких хищных животных – 5 экз.; для 2 экз. видовая принадлежность животных не определена. Отверстия сделаны в корневой части зуба узким острым инструментом методом скобления с обеих сторон вглубь до проникновения в полость зуба. На некоторых образцах отверстия выполнены при помощи скобления и «выкрашивания» мелких частиц кости. Отдельные отверстия имеют признаки изнашивания. На поверхность некоторых зубов-подвесок нанесена красная краска – гематит. В коллекции стоянки Шаньдиндун среди артефактов с отверстиями для подвешивания имеются просверленные трубчатые кости животных, морские раковины, каменные бусины и гальки [Цзя Ланьпо, 1951, с. 64–71].

Ли Фэн и соавторы, развивая идею о связи происхождения культуры Шаньдиндун с миграцией H. sapiens из Сибири, обращают внимание на сходство украшений со стоянки Шаньдиндун с подвесками, обнаруженными на стоянке Кара-Бом, и другими ранними изделиями такого типа с Алтая [Li et al., 2018]. Заметим, что обитатели Денисовой пещеры и стоянки Шаньдиндун использовали похожую технику создания отверстий в зубах-подвесках [Шуньков и др., 2017, c. 261; Shunkov et al., 2020, p. 53, fig. 5].

К югу от стоянки Шаньдиндун находится археологический комплекс Шуйдунгоу, включающий 12 памятников (пунктов), пункты 1, 5, 7–9, 12 раскопаны. В пунктах 2, 7–9, 12 обнаружены многочисленные подвески и плоские бусины. Украшения с отверстиями выполнены из скорлупы яиц страуса (они преобладают) и раковин пресноводного моллюска. Большая часть изделий находилась близ очагов [Wang et al., 2009]. Памятники Шуйдунгоу, оставленные людьми современного анатомического типа, относятся к раннему верхнему палеолиту и связаны с распространением пластинчатой индустрии из Сибири и Монголии [Деревянко, 2011, с. 121–128]. Последние даты получены AMS- и OSL-методами для слоев с украшениями. Шуйдунгоу 2 (в слоях 2 и 3 найдены фрагмент костяной иглы и более 70 украшений из скорлупы): возраст слоя 2 составляет 29 441– 30 996 кал. л.н., слоя 3 – 32 665–30 695 кал. л.н.; Шуйдунгоу 7 (обнаружены орудия на пластинах и две бусины из скорлупы, подобные обнаруженным в Шуйдунгоу 2): возраст по двум образцам 34 364– 33 667 и 28 342–27 763 кал. л.н.; Шуйдунгоу 8: возраст по фрагменту бусины из скорлупы 31 280– 30 853 кал. л.н. [Li et al., 2019].

Отсутствие подвесок из зубов животных, использование скорлупы страусиных яиц в качестве основного материала, форма бусин, пластинчатые индустрии и орудийный набор сближают Шуйдунгоу с более ранними памятниками Забайкалья. Сходство усиливает наличие других свидетельств символической деятельности. В коллекции Шуйдунгоу 1 имеется гравированная плитка из кремнистого изве стняка возрастом ок. 30 тыс. л.н. [Peng et al., 2012]. По ряду признаков она близка к более ранним гравированным плиткам из Нижнего и Юго-Восточного комплексов Подзвонковой [Ташак, Антонова, 2019]. Есть основания считать аналогии в традициях, представленных на Шуйдунгоу и западных памятниках, следствием миграций с запада на восток человеческих групп и вместе с ними инноваций.

Между Шуйдунгоу и Шаньдиндун находится стоянка Чжиюй с датой ок. 30 тыс. л.н. Здесь в контексте формирования поведения человека современного типа «особого внимания заслуживает фрагмент округлой подвески из плитки графита», который напоминает подвески из Шаньдиньдун [Деревянко, 2011, с. 121].

Обсуждение

Древнейшие памятники с украшениями составляют цепь, которая протянулась в Евразии с запада на восток от Западной Европы до Китая, с юга на север от Ближнего Востока до Крайнего Севера. В Восточной Азии Сяогушань – самая северо-восточная палеолитическая стоянка с украшениями. В Азии к востоку от нее такие же артефакты были найдены только на Янской стоянке, расположенной много севернее. В Северо-Восточном Китае Сяогушань пока единственная известная палеолитическая стоянка с украшениями.

Орудия и технологии Сяогушань типологически близки к индустриям стоянок Шуйдунгоу, Чжи-юй, Шаньдиндун в Северном Китае. Сяогушань входит в круг этих верхнепалеолитических памятников. Сходство объясняется распространением на северо-восток из более ранних центров Северного Китая, ближайшим из которых к Сяогушань является Шань-диндун, пластинчатой технологии, ее сближением с местным отщеповым комплексом и постепенным формированием индустрии, совмещающей отщепо-вые и пластинчатые приемы обработка камня. Появление на северо-востоке Китая пластинчатой технологии, производства орудий из кости, украшений могло быть результатом как контактов локальных групп, так и миграционного процесса. Общность обитателей пещеры Сяогушань первой из известных в Северо-Восточном Китае формирует верхнепалеолитическую культуру, в которой получили отражение производственные навыки и символическое поведение, соответствующие раннему верхнему палеолиту.

Некоторые исследователи допускают, что слою 2 стоянки Сяогушань по возрасту соответствуют артефакты стоянки Шаньдиндун [Jia-Fu Zhang et al., 2010, р. 523]. Скорее всего, Шаньдиндун был более ранним, чем Сяогушань, очагом становления верхнего палеолита. С учетом результатов датирования стоянки Сяогушань и региональной динамики перехода от среднего к верхнему палеолиту формирование верхнепалеолитической традиции Сяогушань следует отнести к периоду ок. 30 тыс. л.н.

Дискуссия о видах Homo, потенциальных создателях или носителях поведения современного типа, для ряда регионов Евразии далека от завершения [Prévost et al., 2021]. Признаки современного поведения, представленные на стоянке Сяогушань и в границах Северо-Восточного Китая, относятся к Homo sapiens.

Украшения Сяогушань по сырью, морфологии, семантике и функциям соответствуют общей палеолитической традиции изготовления и применения предметов личной орнаментации. Вместе с тем в границах Восточной Азии, Китая они обладают локальным своеобразием. В коллекции украшений Сяогушань отсутствуют предметы из скорлупы яиц страуса, камня и раковин моллюсков, типичные для китайских стоянок Шуйдунгоу, Чжиюй, Шаньдиндун, а также для близлежащих памятников на территории Забайкалья. Коллекция украшений Сяогушань ближе к коллекции подвесок Шаньдиндун, в которой преобладают изделия из зубов животных. Подвески из зубов Сяогушань отличаются от украшений Шаньдиндун отсутствием краски, а также техническими особенностями изготовления.

В общей коллекции китайских палеолитических украшений подвески из зубов животных количественно уступают другим разновидностям личных украшений. На памятниках финальной части верхнего палеолита Северного Китая (Шицзытань, Хутоулян) подвески из зубов животных отсутствуют [Гай Пэй, Вэй Ци, 1977, с. 287–300; Сун Яньхуа, Ши Цзиньмин, 2013, с. 54–55]. По материалу и технике изготовления украшения из этих стоянок близки к таковым более раннего периода из Забайкалья.

Среди артефактов Сяогушань имеются два изделия из нефрита – крупный отщеп и острие (10,77 × × 4,5 × 2,08 см), найденные в слое 3. Сырье было взято из источников, расположенных рядом с пещерой. На острие видны следы использования и подновления. По мнению Фу Жэньи и Чжоу Сяоцзин, о стрие, изготовленное из нефрита, хотя применялось как орудие, вместе с украшениями может свидетельствовать о зарождении у обитателей стоянки, оценивших красоту камня, эстетических представлений. Прямой связи между нефритами Сяогушань и неолитическими культурами Синлунва и Хуншань, в которых изделия из этого минерала играли большую роль, нет, однако важно, что уже в эпоху палеолита на северо-востоке Китая появляются признаки особого отношения к нему, на основе которого позднее возникнет впечатляющая «нефритовая культура» региона [Фу Жэньи, Чжоу Сяоцзин, 2010]. Восприятие цвета или формы камня как эстетической ценности и опредмечивание такого ценностного отношения в особых практиках его использования является, несомненно, одним из проявлений символической деятельности. На Алтае в материалах Денисовой пещеры оно очень рано обнаруживает себя в искусно изготовленных каменных украшениях, на северо-востоке Китая форми- руется позже, возможно, в процессе распространения верхнепалеолитических новаций с сопредельных территорий.

Известно, что в Древнем Китае острые предметы из нефрита служили не только как образцы искусства, но и как изделия религиозного назначения (ритуальные ножи, топоры и т.д.). Нельзя исключать, что эта традиция восходит к эпохе палеолита.

Стоянка Сяогушань – не единственный на Ляодунском п-ове памятник, в материалах которого проявились первые признаки поведения современного типа. Рядом с пещерой находятся памятники Юй-фошань, Цошишань, Чжунсиньбу и другие объекты с чашечными знаками. Чашечные знаки широко распространены в Евразии, Северной Америке; одна часть объектов с такими знаками отнесена к верхнему палеолиту, другая – к раннему или даже к мустье (Ла Ферраси). Ляодунские украшения из кости и чашечные знаки, дополняя друг друга, представляют ранние формы символического поведения населения региона.

Палеолитические подвески выступали не только украшением, предметом персональной орнаментации, символом социального статуса, но и объектом, связанным с ранними формами религии. Данная тема заслуживает специального обсуждения.

Заключение

Стоянка Сяогушань – крайний восточный пункт ранней традиции использования подвесных символических объектов в Восточной Азии. Ее материалы фиксируют в пространстве и времени границы распространения поведения современного типа в период перехода от среднего к верхнему палеолиту. Они являются одним из важных маркеров динамики миграции верхнепалеолитических новаций от центров их возникновения к периферии. Коллекция подвесок памятника Сяогушань подтверждает общие тенденции и дает представление о локальных особенностях развития символического поведения на востоке Евразии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00408.

Список литературы Палеолитические украшения из пещеры Сяогушань: формирование раннего символизма и его региональные особенности в Северо-Восточном Китае

- Гай Пэй, Вэй Ци. Открытие памятника позднего палеолита в Хутоляне // Гуцзичжуй дунъу юй гужэньлэй. – 1977. – № 4. – С. 287–300 (на кит. яз.).

- Гу Юйцай. Технология просверливания украшений со стоянки Сяньжэньдун Хайчэна и связанные с ней проблемы // Жэньлэйсюэ сюэбао. – 1994. – № 4. – С. 294–301 (на кит. яз.).

- Деревянко А.П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека современного анатомического типа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 560 с.

- Деревянко А.П., Рыбин Е.П. Древнейшее проявление символической деятельности палеолитического человека на Горном Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 3. – С. 27–50.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 3. – С. 12–40.

- Дун Вэй, Фу Жэньи, Хуан Вэйвэнь. Фауна и палео-среда на стоянке Сяогушань в Хайчэн, Ляонин // Кэсюэ тун-бао. – 2010. – № 14. – С. 1376–1383 (на кит. яз.).

- Житенев В.С. Подвески из зубов животных ранней и средней эпох верхнего палеолита Русской равнины // Проблемы археологии каменного века (к юбилею М.Д. Гвоздовер). – М.: Дом еврейской книги, 2007. – С. 40–61.

- Забияко А.П., Ван Цзяньлинь. Наскальные изображения Северо-Восточного Китая. – Благовещенск: Амур. гос. ун-т, 2015. – 310 с.

- Забияко А.П., Ван Цзяньлинь. Петроглифы Северо-Восточного Китая: новые памятники и интерпретации // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – № 3. – С. 69–78.

- Лбова Л.В. Предметы персональной орнаментации в контексте культурных феноменов и технологий раннего верхнего палеолита Сибири // Урал. ист. вестн. – 2018. – № 1. – С. 37–50.

- Павлов П.Ю. Стоянка Заозерье – памятник начальной поры верхнего палеолита на северо-востоке Европы // РА. – 2009. – № 1. – С. 5–17.

- Питулько В.В., Никольский П.А. Личные украшения (подвески) из раскопок Янской стоянки: массовые и единичные типы изделий // Каменный век: от Атлантики до Пацифики. – СПб.: МАЭ РАН: ИИМК РАН, 2014. – С. 408–418.

- Синицын А.А. Ранний верхний палеолит Восточной Европы: украшения и вопросы эстетики // Верхний палеолит: образы, символы, знаки. – СПб.: Экстрапринт, 2016. – С. 320–337.

- Сун Яньхуа, Ши Цзиньмин. Украшения из палеолитического памятника Шицзытань в Цзисянь, Шаньси // Каогу. – 2013. – № 8. – С. 46–57 (на кит. яз.).

- Сяогушань: Ляонин Хайчэн шицянь дунсюэ ичжи цзунхэ яньцзю (Сяогушань: комплексное исследование доисторической пещерной стоянки в Хайчэн, Ляонин). – Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2009. – 192 с. (на кит. яз.).

- Ташак В.И., Антонова Ю.Е. Палеолитические комплексы Подзвонковой на юге Западного Забайкалья: сравнительная характеристика // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 4 (28). – С. 80–96.

- Фу Бо. Культура позднего палеолита Ляонина и связанные с ней проблемы // Шэньян шифань дасюэ сюэбао. – 2010. – № 4. – С. 549–553 (на кит. яз.).

- Фу Жэньи. Раскопки палеолитической стоянки Сяньжэньдун в Аньшане // Жэньлэйсюэ сюэбао. – 1983. – № 2. – С. 103 (на кит. яз.).

- Фу Жэньи, Чжоу Сяоцзин. Анализ «изделий из нефрита» со стоянки Сяогушань и проблемы происхождения «нефритовых изделий» на Северо-Востоке // Чжунго вэньу бао. – 2010. – 24 дек. (на кит. яз.).

- Хуан Вэйвэнь, Чжан Чжэньхун, Фу Хэньи, Чэнь Баофэн, Лю Цзинюй, Чжу Минье, У Хункуань. Костяные изделия и украшения из Сяогушань, Хайчэн // Жэньлэйсюэ сюэбао. – 1986. – № 3. – С. 259–266 (на кит. яз.).

- Хуан Юньпин. Изучение изготовления и использования костяных игл из Сяогушань // Каогу. – 1993. – № 3. – С. 260–268 (на кит. яз.).

- Цзя Ланьпо. Шаньдиндун жэнь (Шаньдиндунский человек). – Шаньхай: Лунмэнь ляньхэ шуцзюй, 1951. – 95 с. (на кит. яз.).

- Чжан Сижун, Ван Сяобинь. В Хайчэн обнаружена пещерная стоянка позднего палеолита // Ляонин вэньу. – 1981. – № 2. – С. 18–22 (на кит. яз.).

- Чжан Чжэньхун, Фу Жэньи, Чэнь Баофэн, Лю Цзинюй, Чжу Минье, У Хункуань, Хуан Вэйвэнь. Отчет об археологических раскопках стоянки Сяогушань в Хайчэн, Ляонин // Жэньлэйсюэ сюэбао. – 1985. – № 1. – С. 70–79 (на кит. яз.).

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Костяные изделия начала верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры (коллекция 2017 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 259–264.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б., Белоусова Н.Е., Павленок Г.Д. Костяные орудия и украшения раннего верхнего палеолита из центрального зала Денисовой пещеры: коллекция 2016 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 221–224.

- Benazzi S., Slon V., Talamo S., Negrino F., Peresani M., Bailey S.E., Sawyer S., Panetta D., Vicino G., Starnini E., Mannino M.A., Salvadori P.A., Meyer M., Pääbo S., Hublin J.-J. The makers of the Protoaurignacian and implications for Neandertal extinction // Sci. – 2015. – Vol. 348. – Р. 793–796.

- Broglio A., De Stefani M., Gurioli F., Peresani M. Le peintures aurignacien de la grotte de Fumane // Lettre internationale d’informations sur l’art rupestre. – 2006. – N 44. – P. 1–8.

- Caron F., d’Errico F., Del Moral P., Santos F., Zilhão J. The Reality of Neandertal symbolic behavior at the Grotte du Renne, Arcy-sur-Cure, France // PLoS ONE. – 2011. – Vol. 6. – e21545.

- Douka K., Slon V., Jacobs Z., Bronk Ramsey C., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Mafessoni F., Kozlikin M.B., Li B., Grün R., Comeskey D., Devièse T., Brown S., Viola B., Kinsley L., Buckley M., Meyer M., Roberts R.G., Pääbo S., Kelso J., Higham T. Age estimates for hominin fossils and the onset of the Upper Palaeolithic at Denisova Cave // Nature. – 2019. – Vol. 565. – P. 640–644.

- Fewlass H., Talamo S., Wacker L., Kromer B., Tuna T., Fagault Y., Bard E., McPherron Sh., Aldeias V., Maria R., Martisius N.L., Paskulin L., Rezek Z., Sinet-Mathiot V., Sirakova S., Smith G., Spasov R., Welker F., Sirakov N., Tsanova T., Hublin J.-J. A 14C chronology for the Middle to Upper Palaeolithic transition at Bacho Kiro Cave, Bulgaria // Nature Ecology & Evolution. – 2020. – Vol. 4. – P. 794–801.

- Hublin J.-J., Sirakov N., Aldeias V., Bailey S., Bard E., Delvigne V., Endarova E., Fagault Y., Fewlass H., Hajdinjak M., Kromer B., Krumov I., Marreiros J., Martisius N.L., Paskulin L., Sinet-Mathiot V., Meyer M., Pääbo S., Popov V., Rezek Z., Sirakova S., Skinner M.M., Smith G.M., Spasov R., Talamo S., Tuna T., Wacker L., Welker F., Wilcke A., Zahariev N., McPherron S.P., Tsanova T. Initial Upper Palaeolithic Homo sapiens from Bacho Kiro Cave, Bulgaria // Nature. – 2020. – Vol. 581. – P. 299–302.

- Jia-Fu Zhang, Wei-Wen Huang, Bao-Yin Yuan, Ren-Yi Fu, Li-Ping Zhou. Optically stimulated luminescence dating of cave deposits at the Xiaogushan prehistoric site, northeastern China // J. of Hum. Evol. – 2010. – Vol. 59 (5). – P. 514–524.

- Krivoshapkin A., Shalagina A., Baumann M., Shnaider S., Kolobova K. Between Denisovans and Neanderthals: Strashnaya cave in the Altai mountains // Antiquity. – 2018. – N 92 (365). – P. 1–7.

- Lbova L. Personal ornaments as markers of social behavior, technological development and cultural phenomena in the Siberian early upper Paleolithic // Quaternary Intern. – 2021. – N 273. – P. 4–13.

- Li F., Bae C.J., Bronk R.C., Chen F., Gao X. Re-dating Zhoukoudian Upper Cave, Northern China and its regional signifi cance // J. of Hum. Evol. – 2018. – N 121. – P. 170–177.

- Li F., Kuhn S.L., Bar-Yosef O., Chen F., Peng F., Gao X. History, chronology and techno-typology of the Upper Paleolithic sequence in the Shuidonggou Area, Northern China // J. of World Prehistory. – 2019. – N 32. – P. 111–141.

- Oliva M. Palaeolithic and Mesolithic of the Czech lands (Moravia and Bohemia) in the European context. – Brno: Moravian Museum, 2017. – 194 p.

- Peng F., Gao X., Wang H., Chen F., Liu D., Pei S. An engraved artifact from Shuidonggou, an Early Late Paleolithic Site in Northwest China // Chinese Sci. Bull. – 2012. – N 57. – P. 4594–4599.

- Prévost M., Groman-Yaroslavski I., Crater-Gershtein K., Tejero J.-M., Zaidner Y. Early evidence for symbolic behavior in the Levantine Middle Paleolithic: A 120 ka old engraved aurochs bone shaft from the open-air site of Nesher Ramla, Israel // Quat. Intern. – 2021. – URL: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.01.002 (2021).

- Shunkov M.V., Fedorchenko A.Yu., Kozlikin M.B., Derevianko A.P. Initial Upper Palaeolithic ornaments and formal bone tools from the East Chamber of Denisova Cave in the Russian Altai // Quat. Intern. – 2020. – N 559. – P. 47–67.

- Vanhaeren M., Julien M. Parures et peintures corporelles: des indices // Dossier d’Archéologie. – 2011. – N 345. – P. 56–57.

- Wang C., Zhang Y., Gao X., Zhang Siaoling, Wang Huimin. Archaeological study of ostrich eggshell beads collected from SDG site // Chinese Sci. Bull. – 2009. – N 54. – P. 3887–3895.

- White R. Les parures de l’Aurignacien ancien et archaïque de la grotte d’Isturitz: perspectives technologiques et régionales // Aurignacian Genius: art, technologie et société des premiers hommes modernes en Europe. – P@lethnologie. – 2015. – N 7. – P. 138–164.

- Zilhão J. Personal ornaments and symbolism among the Neanderthals // Developments in Quaternary Sci. – 2012. – Vol. 16. – P. 35–49.