Палеолитический комплекс геоархеологического объекта Стойло (Южное Приангарье)

Автор: Кузнецов А.М., Молчанов Д.Н., Когай С.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены первые результаты изучения палеолитического комплекса местонахождения Стойло (Усольский р-н Иркутской обл.) по итогам работ осенью 2021 г. Объект расположен на левом берегу р. Ангары и в рамках археологического районирования относится к Бельскому геоархеологическому району. Установлено, что комплекс залегал в доголоценовых отложениях, приуроченных к остаточному дресвяно-галечному панцирю, который подстилает солифлюциированная позднекаргинская-раннесартанская (?) толща. Анализ материала, представленного продуктами литорасщепления преимущественно кремнистых пород, свидетельствует об использовании призматического принципа раскалывания для получения небольших пластин. Орудийный набор характеризуется мелкоразмерными формами, включая орудия с шипом, резцы, ножи на пластинах с естественным обушком, пластины и отщепы с ретушью и следами утилизации, в сочетании с грубооформленным орудием на крупной гальке. Особенностью коллекции является то, что большинство артефактов несет следы корразии в виде слабого блеска поверхности. Это и приуроченность комплекса к дресвяно-галечной прослойке дает формальное основание отнести его к «макаровскому пласту». Однако совокупность технико-типологических данных и интерпретация строения разреза позволяют предложить в качестве рабочей гипотезы датировку палеолитического комплекса Стойла средним этапом верхнего палеолита /раннесартанским временем. Для подтверждения этого предположения необходимы дальнейшие раскопки с целью пополнения коллекции и массива естественно-научной информации.

Байкальская сибирь, южное приангарье, палеолит, дефляция, корразия, сартан, пластинчатое расщепление

Короткий адрес: https://sciup.org/145146940

IDR: 145146940 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.015-024

Текст научной статьи Палеолитический комплекс геоархеологического объекта Стойло (Южное Приангарье)

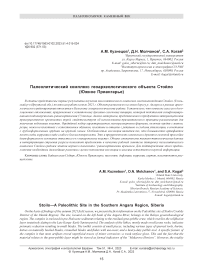

Бельский геоархеологический район включает в себя 100-километровый отрезок долины нижнего течения р. Белой с условными береговыми границами, где расположены наиболее известные опорные многослойные геоархеологические объекты (ГАО) Байкальской Сибири – Георгиевское I, Мальта, Сосновый Бор, Усть-Белая, Галашиха и др., – документирующие последовательное развитие материальной культуры от среднего палеолита до эпохи кочевников (рис. 1) [Проблемы…, 1996; Каменный век…, 2001]. В него входит и местонахождение Стойло, где осенью 2021 г. были проведены разведочные работы. Объект выявлен Ангарской экспедицией Государственной академии истории материальной культуры в 1934 г. Археологическое картирование Усольского р-на позволило уточнить географическое положение пункта фиксации материала [Указатель…, 1991, с. 81–82], однако раскопки на местонахождении до последнего времени не проводились.

Работы в 2021 г. показали наличие археологического материала голоценовой эпохи, близкого по описанию к находкам Ангарской экспедиции, на широкой площади. Каменная индустрия включала призматические и клиновидные нуклеусы, концевые скребки, ножи, призматические пластины, отщепы и обломки. Из определимых остатков фауны зафиксированы кости косули Capreolus pygargus . Материал залегал в подошве голоценового оптимума (AT), частично разрушенного в кровле и перекрытого гумусоаккумулятивным горизонтом современной почвы. Также в одном шурфе найдены фрагменты гладкостенной керамики с оттисками отступающей лопатки, датируемые предположительно поздним неолитом – бронзовым веком.

Рис. 1. Восточная часть Бельского геоархеологического района.

Однако наиболее интересные результаты получены в ходе исследования северной части объекта, где в шурфе, впоследствии расширенном до небольшой траншеи (5 × 2 м), обнаружено стратифицированное залегание слабокоррадированного каменного комплекса палеолитического облика. В настоящей статье вводятся в научный оборот сведения о стратиграфии, составе отложений, археологическом материале этого комплекса, а также предпринята первая попытка корреляции полученных данных с имеющимся массивом информации по аналогичным объектам Бельского геоархеологиче-ского района и Байкальской Сибири в целом.

Геоморфология и строение разреза ГАО Стойло

Исследуемый участок в геоморфологическом отношении расположен на слабонаклоненной поверхности левого берега р. Ангары с высотными отметками 414–416 м (БСВ). Относительные высотные отметки над урезом воды во время исследования 14–16 м, однако стоит отметить, что до формирования каскада ГЭС на Ангаре высота терассы, по свидетельству А.П. Окладникова, составляла 18 м [Сосновский и др., 1934, с. 40].

Нижняя часть берега сложена серыми плитчатыми доломитами ангарской свиты нижнего кембрия (Cm1 an ), обнажения которых фиксируются по всему левобережью Ангары в этом районе [Геологическая карта…, 1961, с. 14–16]. Их перекрывает валунно-галечный материал предположительно заларинской свиты нижней юры (J1 zl ). Верхняя часть берега покрыта рыхлыми отложениями мощностью от 0,5 до 2,3 м.

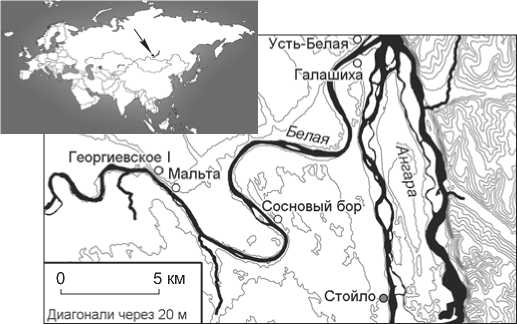

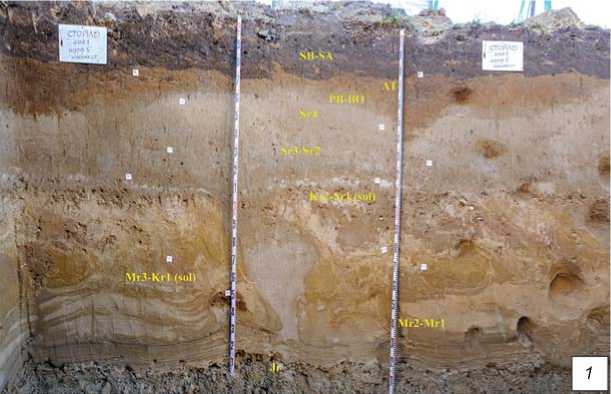

В северной части объекта (шурф № 5 – траншея), где и был обнаружен палеолитический материал, разрезом вскрыта толща отложений разного литологического состава, имеющая сложное многочленное строение, в котором представлены как субаэральный (слои 1–8), так и более древний субаквальный (слой 9) комплексы (рис. 2). Каждый слой фиксирует изменения условий осадконакопления и несет определенные сигналы природно-климатических обстановок. Ниже дана интерпретация строения разреза, включая и возраст отдельных слоев, в соответствии с региональной климато-стратиграфической схемой [Воробьева, 2010].

Слои 1–4 можно отнести к голоцену. Голоценовая пачка имеет сильные нарушения

Рис. 2. Фото ( 1 ) и рисунок ( 2 ) разреза ГАО Стойло.

а – галька и дресва; б – карбонатный прослой; в – неолитический комплекс; г – палеолитический комплекс.

в верхней части в результате хозяйственной деятельности. Еще А.П. Окладников отмечал, что первые находки начала XX в. с этого объекта происходили из подъемного материала [Сосновский и др., 1934, с. 42]. Пахотными процессами отложения суб-бореала–субатлантика (SB–SA; до ~4,6 тыс. некал. л.н.) переработаны в единый гумусоаккумулятивный го-

ризонт, причем, судя по пятнам в нижней части слоя 2, также была уничтожена кровля слоя 3, относящегося к атлантическому оптимуму (AT; ~8– 4,6 тыс. некал. л.н.) и имеющего маркерный палево-бурый окрас. Слой 4, датируемый предположительно раннеголоценовым периодом (PB–BO; ~10,3–8 тыс. некал. л.н.), в разрезе плохо выражен, однако темные пятна в нем могут свидетельствовать о наличии дериватов почв раннего голоцена. Следует отметить также систему небольших вложенных криогенных клиньев средне- и раннеголоценовых горизонтов. Она предположительно соотносится с некоторым похолоданием и уменьшением увлажненности климата при переходе от бореала к атлантику.

Слои 5–8 можно отнести к финальноплейстоценовому времени. Переход от плейстоцена к голоцену достаточно ясно читается в разрезе по таким маркерным признакам, как карбонатизация слоя 5 (Sr4; ~14– 10,3 тыс. некал. л.н.) и волнистая граница между ним и слоем 4, отражающая типичные криогенные «кочки» контакта термо- и криохрона. Слой 6 представляет сартанские лессовидные суглинки (Sr3-2; ~18– 14 тыс. некал. л.н.), свидетельствующие о перигляциальных субаэральных обстановках. Они более пористые по сравнению с голоценовыми отложениями.

Отложения слоя 7 и ниже имеют наиболее дискуссионные генезис и возрастные характеристики. Все дальнейшие рассуждения о них даются в качестве предположений. Нижнюю часть слоя 7Б можно интерпретировать как раннесартанский солифлюк-сий (Sr11 (sol); ~24–21 тыс. некал. л.н.) с фрагментами позднекаргинских и, вероятно, раннекаргинских образований (Kr; ~57–24 тыс. некал. л.н.). Поверхность солифлюциированной толщи маркирована оста-

точным дефляционным панцирем 7А, формирование которого приходится на вторую половину раннесар-танского периода (Sr12; ~21–18 тыс. некал. л.н.). Аналогичная последовательность событий – криогенез (солифлюкция) → дефляция – отмечена в нескольких разрезах Приангарья, но для муруктинского времени [Воробьева, Медведев, 1984, с. 23]. Однако ту же самую схему, исходя из цикличности природно-климатических процессов, по нашему мнению, можно применить и к раннесартанскому периоду. Формирование дресвяно-галечного прослоя, вероятней всего, связано с перемещением по склону мелкогалечных и песчаных фракций в результате воздействия эоловых процессов, в которые вовлекался галечный материал зала-ринской свиты. Затягивание дресвяно-галечных линз в «карманы» связывается с криогенезом.

Максимум аридизации климата в последующий период привел к образованию карбонатной опесча-ненной прослойки: вода, стекавшая вместе со взвешенными в ней илистыми частицами по галечному панцирю, быстро испарялась, не вызывая переувлажнения грунтов, но способствуя его сильному окарбо-начиванию. О возрасте карбонатов в кровле слоя 7 косвенно свидетельствует раннесартанская датировка карбонатных кутан в разрезе Тайтурки II, расположенном в границах Бельского геоархеологического района, в 15 км по прямой от ГАО Стойло [Голубцов, Черкашина, Снытко, 2019].

Остается вопрос о заполнении криогенных клиньев слоя 7 мелким отмытым песком. Возможно, здесь имел место эпизод кратковременного затопления поверхности в результате сейсмотектонических подвижек или высокого паводка в позднекаргинское время. В таком случае образование криогеных клиньев, перекрытых впо следствии солюфлюкционным потоком, приходится на конощельское похолодание (~33 тыс. некал. л.н.) [Воробьева и др., 2010; Кинд, 1974, с. 117].

Нижележащий слой 8 также имеет сложный генезис. Основанием для разделения слоев 7 и 8, представляющих собой солифлюксий, послужило изменение состава и цветности отложений, которое маркирует смену климатических эпох. Сохранившиеся фрагменты розоватых супесей в верхней части слоя 8 можно интерпретировать как остатки горизонтов выветривания раннекаргинского периода (Kr1). Остальная часть слоя представляет собой солифлюциирован-ные отложения позднемуруктинского времени (Mr3 (sol); ? –57 тыс. некал. л.н.) – пески и супеси желтых оттенков. В кротовине, заполненной тяжелым бурым суглинком, могут находиться о статки каргин-ских (?) почв. Слой 9, состоящий из песков и супесей, интерпретируется как перевеянные эоловыми процессами раннемуруктинского времени (Mr1–2; ~71– ? тыс. некал. л.н.) пойменные фации среднеплейстоценового (?) возраста. В первоначальном горизонтальнотонкослоистом состоянии субаквальные отложения сохранились только в самом низу разреза.

Таблица 1. Основные категории каменной индустрии

|

Категория |

Кол-во |

% |

|

Нуклевидные обломки |

6 |

2,7 |

|

Технические сколы |

81 |

35,8 |

|

Пластины |

43 |

19,8 |

|

Пластинки |

10 |

4,4 |

|

Отщепы |

86 |

38,0 |

|

Отходы производства |

170 |

42,9 |

|

Итого |

396 |

100 |

Примечание. Доля каждой категории рассчитана без учета отходов производства, а доля последних – от общего количества артефактов.

Техноморфологическая характеристика каменной индустрии

Комплекс ГАО Стойло представлен исключительно каменными артефактами (табл. 1). Из 396 экз. 170 относится к отходам производства (обломки, осколки, чешуйки). На долю кремнистых пород приходится более 90 % артефактов. Источником сырья, по всей видимости, служили выходы кремневых конкреций в нижне-кебрийских доломитах ангарской свиты, повсеместно фиксируемые в границах Бельского геоархеологическо-го района в береговых обнажениях Ангары и ее притоков [Каменный век…, 2001, с. 72]. В малом количестве представлены кварциты различной зернистости. Большинство артефактов имеют следы окарбоначивания. В основном это мелкие пятна карбонатной корки, однако встречаются сколы, полностью покрытые карбонатами с одного фаса или маргинала.

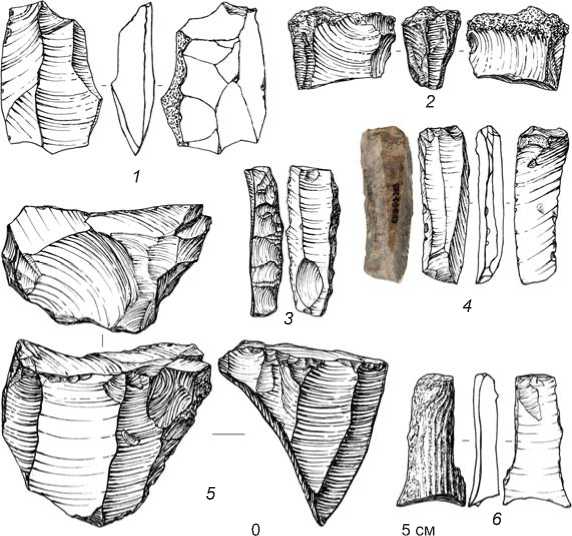

Нуклевидных обломков в коллекции шесть, в т.ч. фрагмент фронта нуклеуса для пластин (рис. 3, 1 ), обломок с негативами пластинчатых снятий по узкому фронту, с естественной площадкой (рис. 3, 2 ), фрагмент латеральной части нуклеуса для пластин с негативами сколов, оформляющих ребро (рис. 3, 3 ). Индустрия сколов насчитывает 220 экз. (табл. 1). Доля фрагментированных изделий высока, целых всего 40 %. Линейные размеры продуктов расщепления небольшие, основная масса не превышает 70 мм в максимальном измерении.

Технические сколы в коллекции многочисленны, целых 51 экз. Они представляют все стадии первичного расщепления, от декортикации до подправок рабочих поверхностей и ударных площадок (табл. 2). Следует отметить присутствие таких характерных для призматического расщепления изделий, как сколы-полутаблетки (рис. 3, 5 ), в т.ч. вторичные, скол подправки фронта (рис. 3, 4 ), продольно-краевые сколы и полуреберчатые пластины. Подготовка к снятию технического скола была, как правило, минимальной, в большинстве случаев расщепление производилось с естественной или гладкой поверхности. Глубина ударных площадок в основном 4–9 мм. Ударные бугорки присутствуют у 2/3 сколов, в равных долях явные и расплывчатые. Естественную поверхность имеют ок. 55 % целых предметов (рис. 3, 6 ).

Из 86 отщепов целых 22. Их длина варьирует от 17 до 42 мм, ширина – от 14 до 38 мм. Дорсальная огранка отщепов продольная (45 %), неопределимая (23 %), ортогональная (18 %) или бипродольная (14 %). Естественная поверхность сохранилась на дорсалах у 46 % целых экземпляров. Талоны отщепов в основном естественные (39 %) и гладкие (21 %), также присутствуют двугранные (11 %), многогранные (7 %), фасети-рованные (4 %) и разрушенные (18 %). Подправка площадок приемом прямой редукции отмечена у семи экземпляров. Глубина талонов в основном варьирует

Рис. 3. Нуклевидные обломки и технические сколы.

от 3 до 7 мм. Ударные бугорки фиксируются у 65 % отщепов, на долю явных приходится 29 %, расплывчатых – 36 %.

Из 43 пластин целых девять. Их длина 33–56 мм, ширина 13–32 мм. Дорсальная огранка пластин в основном продольная однонаправленная (44 %), гораздо реже встречаются полупервичная, ортогональная и неопределимая. Следы естественной поверхности фиксируются у 56 % целых экземпляров. Остаточные ударные площадки гладкие (43 %), разрушенные (29 %), естественные (14 %) или двугранные (14 %). Их глубина в основном 2–5 мм. Подправка площадок отмечена у восьми экземпляров, во всех случаях при помощи прямой редукции. Ударные бугорки присутствуют на 47 % проксимальных частей пластин, явных – 22 %, расплывчатых – 25 %.

Большинство пластинок целые (семь из десяти). Размеры основной массы изделий в пределах 27÷32 × × 9÷10 мм. Дорсальная огранка исключительно продольная, у трех пластинок присутствует галечная корка. Талоны в половине случаев разрушены, также отмечены гладкие (25 %), естественные и двугранные (по 12,5 %). Подправка площадок приемом прямой редукции зафиксирована у двух экземпляров. Глубина талонов в большинстве случаев 1–2 мм. Ударные бугорки отмечены у 26 %, явных – 12 %, расплывчатых – 14 %.

Орудийная коллекция состоит из 43 предметов. В качестве заготовок использовались отщепы и пластины практически в равных долях; два орудия оформлены на пластинках. Целых изделий 21 %.

Таблица 2. Технические сколы

|

Разновидность |

Кол-во |

% |

|

Скол подправки фронта нуклеуса |

25 |

30,9 |

|

Скол декортикации |

19 |

23,5 |

|

Естественно-краевой скол |

16 |

19,7 |

|

Скол оформления фронта нуклеуса |

7 |

8,6 |

|

Скол-полутаблетка |

4 |

4,9 |

|

Продольно-краевой скол |

3 |

3,7 |

|

Полуреберчатая пластина |

2 |

2,5 |

|

Поперечно-краевой скол |

2 |

2,5 |

|

Скол подправки дуги скалывания |

1 |

1,2 |

|

Вторичный скол-полутаблетка |

1 |

1,2 |

|

Заныривающий скол |

1 |

1,2 |

|

Итого |

81 |

100 |

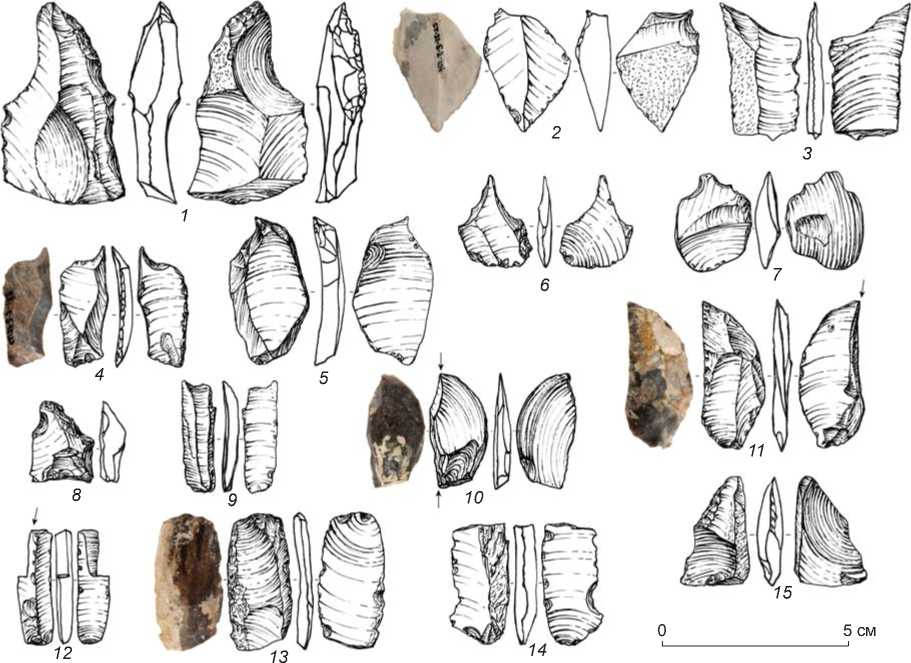

Формальные орудия (25 экз.) представлены исключительно верхнепалеолитическими типами. Более всего в коллекции орудий с шипом (острий, согласно тип-листу стоянки Мальта [Каменный век…, 2001, с. 70]) – 9 экз. Исходной заготовкой выступают пластины (рис. 4, 3 , 4 ), пластинки (рис. 4, 9 ), отщепы (рис. 4, 7 ) и сложнодиагностируемые сколы (рис. 4, 2 , 5 , 6 , 8 ). У большинства орудий шип выделялся выемками или мелкой краевой ретушью.

Резцов в коллекции пять, все с боковым расположением рабочего края (рис. 4, 10–12 ). Резцовые сколы нанесены с неподготовленных либо оформленных одним снятием поверхностей. Ножи на пластинах (4 экз.) имеют естественный обушок, противолежащий рабочему лезвию со следами ретуши (рис. 4, 13 , 14 ; 5, 2 , 7 ).

Ретушированные пластины представлены двумя экземплярами. В одном случае рабочий участок оформлен дорсальной субпараллельной захватывающей ретушью по продольному краю (рис. 5, 5 ), в другом – дорсальной краевой ретушью по продольному краю и субпараллельной захватывающей на проксимальном конце (рис. 5, 8 ). «Клювовидные» орудия (2 экз.) по морфологии близки к орудиям с шипом, но имеют более массивные дистальные участки, «клювы», выделенные ретушью. В одном случае захватывающая ретушь локализуется на вентральном фасе предмета, в другом – на обоих (см. рис. 4 , 1 ).

Одним экземпляром представлена пластина с лезвием на дистале. Рабочий край оформлен несколькими захватывающими снятиями с крутым углом наклона, в плане лезвие имеет скос от правого к левому

Рис. 4. Каменные орудия.

1 – «клювовидное»; 2–9 – с шипом; 10–12 – резцы; 13 , 14 – ножи с естественным обушком; 15 – фрагмент орудия.

Рис. 5. Каменные орудия.

1 – орудие на валуне; 2 , 7 – ножи с естественным обушком; 3 – пластина с лезвием на дистале; 4 , 6 , 9 – сколы с ретушью утилизации; 5 , 8 – ретушированные пластины.

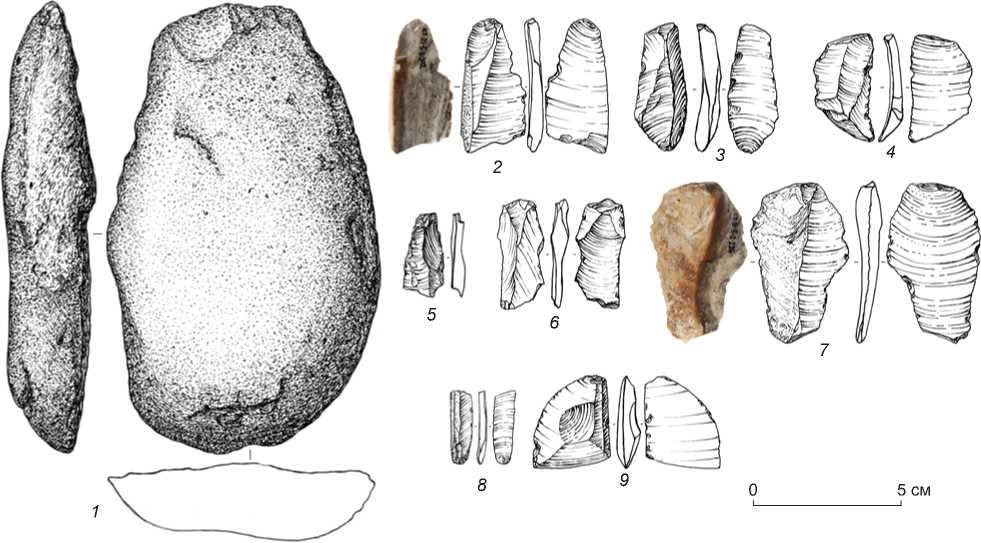

маргиналу (см. рис. 5 , 3 ). Единственное фрагментированное орудие - удлиненный скол, на котором рабочий участок сформирован регулярной субпараллельной захватывающей ретушью на левом маргинале (см. рис. 4, 15 ). Также одним экземпляром представлено массивное орудие, оформленное на уплощенном валуне. Лезвие сформировано серией коротких снятий с дорсального фаса, причем его кромка притуплена. На правом терминале фиксируется участок интенсивной забитости, занимающий 1/2 длины предмета (см. рис. 5 , 1 ). Возможно, данное изделие относится к категории ударно-абразивных немодифицирован-ных орудий [Степанова, 2015], и лезвие образовалось в процессе утилизации предмета.

К неформальным орудиям отнесены сколы (отще-пы, пластины и пластинки) без признаков преднамеренной модификации, но при этом несущие на себе следы использования - слабомодифицирующую ретушь, зубчато-выемчатые участки, залощение края (см. рис. 5, 4 , 6 , 9 ). Таковых в коллекции насчитывается 18 экз. (десять пластин, семь отщепов и одна пластинка). Выделение неформальных орудий из массива сколов было продиктовано присутствием предполагаемых следов использования на малой доле дебитажа, о сновная масса сколов их не имеет, что исключает влияние пост-депозиционных процессов на состояние краев артефактов. Дальнейшие работы, безусловно, дадут более четкие основания для выделения данной категории орудий либо, наоборот, исключат эти изделия из орудийного набора.

Анализ индустрии показал, что первичное расщепление, изготовление и утилизация орудий происходили на стоянке. Вероятно, сырьевые блоки также транспортировались сюда, с уверенностью об этом можно будет говорить после расширения площади раскопок и пополнения каменной коллекции. Доминирование кремнистых пород связано с использованием местных источников сырья. Высокий процент дорсальных поверхностей с сохранившейся желвачной коркой у всех категорий сколов (43-56 %) может указывать на небольшие размеры исходных отдельностей.

В первичном расщеплении достаточно очевидна пластинчатая направленность литопроизводства. Можно предположить использование призматического принципа утилизации нуклеусов для снятия небольших пластин и пластинок. Судя по дорсальным огранкам, заготовки орудий получали преимущественно однонаправленным продольным способом, при необходимости подправлялись ударная площадка и латерали нуклеуса.

Формальный орудийный набор достаточно специфичен: преобладают орудия с шипом, рез- цовые и ножевидные изделия при полном отсутствии каких-либо скребков. Характерной чертой можно считать мелкоразмерность орудий, вплоть до использования сколов не более 2 см в длину.

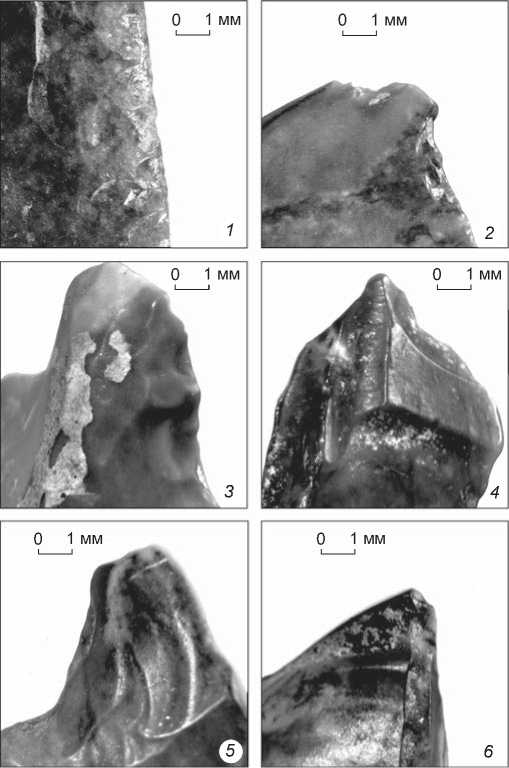

Таким образом, выявлены следующие характерные черты комплекса: моносырьевой характер индустрии, высокая концентрация археологического каменного материала, отсутствие типологически выраженных нуклеусов, большая доля технических сколов, орудий. К сопутствующим особенностям относятся следы корразии, фиксируемые на большинстве нефрагментированных артефактов. Визуально они выражены в виде слабого блеска. На микроуровне корразия характеризуется выровненным рельефом поверхности, сглаженными негативами микросколов на изделиях с ретушью (рис. 6). По градации, предложенной Г.И. Медведевым, материалы комплекса имеют вторую или третью степень корразии [Медведев, Скляревский, 1982].

Рис. 6 . Поверхность рабочей части каменных орудий.

1 - фрагмент орудия (см. рис. 4, 15 ); 2 , 6 - боковые резцы (см. рис. 4, 10 , 11 ); 3 - «клювовидное» орудие (см. рис. 4, 1 ); 4 , 5 - боковые резцы.

Обсуждение

Специфической особенностью палеолитического комплекса ГАО Стойло являются следы корразии на каменных артефактах. С этим связан вопрос о возрасте и генезисе культуровмещающих отложений, маркированных остаточным дресвяно-галечным панцирем. Традиционно коррадированные ансамбли из «мягких» пород камня (не кварциты) в пределах бассейнов Ангары и Лены отно сят к «макаровскому пласту» – условной группировке артефактов, сходных по относительной стратиграфии, степени корразии, обусловленной эоловыми процессами, петрографии и морфологии [Медведев, 1983б; Медведев, Склярев-ский, 1982].

Стратиграфическая позиция данной группы указана Г.И. Медведевым в докторской диссертации по палеолиту Приангарья [1983а] как песчано-галечная прослойка, разделяющая нижнюю и верхнюю пачки раннесартанского солифлюксия. Материалы «макаровского пласта» рассматривают как переотложенные, а период их эоловой обработки относят к «краткосрочному» эпизоду экстремальной дефляции на территории региона в условиях палеопустынных обстановок раннемуруктинского времени (70–60 тыс. некал. л.н.) [Медведев, 2001]. Техноморфологическими характеристиками для этих материалов декларируются «слабая – до средней степени корразия поверхности артефактов; наличие нуклеусов терминально-краевого принципа расщепления для пластин и микропластин; наличие бифасиальной техники; наличие резцов и долотовидных изделий; присутствие в коллекциях острий, конвергентных скребел, скребел дежетэ» [Медведев, Новосельцева, 2011, с. 108–109]. Исходя из особенностей техноморфологии, степени корразии и стратиграфической ситуации, Г.И. Медведев относил комплексы «макаровского пласта» (Гора Игетей I, Сосновый Бор, VI горизонт, Макарово IV) к концу среднего – началу верхнего палеолита [Медведев, Скляревский, 1982; Медведев, 2001].

Несколько отличающийся взгляд на возраст опорного местонахождения «макаровского пласта» – Макарово IV – имел М.П. Аксёнов. Рассматривая условия залегания культурных остатков на этой стоянке, он отмечал присутствие в подстилающих отложениях нетронутых денудацией муруктинских горизонтов, а в перекрывающей толще – остатков почвенных горизонтов позднекаргинского времени. Дресвяно-галечный прослой с коррадированными артефактами на местонахождении Макарово IV, таким образом, был связан с раннекаргинскими образованиями, денудированными в период конощельского похолодания, и мог быть датирован в хронологическом диапазоне 50 (55) – 33 тыс. некал. л.н. [Аксёнов, 2009, с. 198]. К этому же времени относился и археологический ма- териал: его переотложение, по мнению исследователя, происходило в процессе незначительного линейнопоступательного движения по склону, культуросодержащая литологическая пачка была уничтожена эоловыми процессами, а вмещенные в нее артефакты спроецированы по вертикали на нижележащие бронированные галечником отложения.

Иную точку зрения на «макаровский пласт» высказали Е.П. Рыбин и А.М. Хаценович. Фокусируя внимание на техноморфологии, они отмечают наличие в материалах Макарова IV как коррадированных, так и некоррадированных артефактов; отсутствие объединяющих характеристик у индустрий разных стоянок (Макарово IV – Гора Игетей I, Макарово IV – Колпаков Ручей); смешение позднепалеолитических типов (концевые скребки на пластинах, скребки высокой формы) и традиций начального верхнего палеолита (большая доля мелкопластинчатого компонента; острия с подтеской, с выделенным черешком, листовидные острия с бифасиальной подтеской основания) на местонахождении Макарово IV [Рыбин, Ха-ценович, 2020]. Отрицая содержательное наполнение «макаровского пласта» и трактуя его как искусственное соединение разнородных материалов, авторы допускают как композитность индустрии этой стоянки, так и уникальный прибайкальский вариант пластинчатого технокомплекса начального верхнего палеолита. В последнем случае Макарово IV относится к кар-гинскому времени.

Рассматривая палеолитический комплекс ГАО Стойло в рамках изложенной проблематики, необходимо отметить следующие позиции, касающиеся стратиграфии, корразии и техноморфологии артефактов. Отличительная черта разреза Стойло – следы соли-флюкционных процессов в отложениях, вмещающих дресвяно-галечную прослойку. Учитывая перерыв, выраженный в смене состава солифлюксия (суглинки – супеси), верхнюю его пачку можно датировать только раннесартанским периодом. Слабая степень корразии, по нашему мнению, опровергает версию о многократном длительном переотложении артефактов с других позиций рельефа, где они могли бы коррадироваться в муруктинское время. Скорее здесь имел место вариант незначительного линейно-поступательного переотложения, предложенный М.П. Аксёновым для стоянки Макарово IV. Природно-климатические процессы, в т.ч. и денудации, определили характер смешения дресвяно-галечного материала и археологических артефактов, без стратиграфического подчинения, однако с выдержанным субгоризонтальным залеганием, свидетельствующим о частичной хронологической дифференциации периодов солифлюкции и дефляции (литологические слои 7А и 7Б).

Необходимо отметить, что визуально индустрия ГАО Стойло гораздо менее коррадирована, чем ос- новная масса материала Горы Игетей I, Соснового Бора (VI горизонт), Макарова IV. Это может говорить об отличающейся обстановке во время образования этих комплексов. Хотя Г.И. Медведев отрицал «успех» сартанского пустынного наступления [2001, с. 271], который выразился бы в корразии каменного инвентаря, исследователь геологии палеолита С.М. Цейтлин, анализируя материалы VI горизонта Соснового Бора, отмечал, что эоловая обработка галечников и палеолитических кремней могла приходиться именно на кульминацию холода сартан-ского периода – 19–16 тыс. некал. л.н. [1979, с. 169]. Единообразная слабая корразия кремневых артефактов с ГАО Стойло по сравнению с ее различной степенью в материалах стоянок «макаровского пласта» Бельского (Сосновый Бор, VI горизонт) и Осинско-Унгинского (Гора Игетей I) районов косвенно свидетельствует об отличии палеоэкологических условий на этих местонахождениях.

Техноморфология материалов ГАО Стойло также может указывать на раннесартанский возраст индустрии. Хотя типологически выраженных форм не так много, однако имеющаяся коллекция по своему облику больше всего, по нашему мнению, тяготеет к комплексам средней поры верхнего палеолита Байкальской Сибири. Судя по техническим сколам (таблетки, краевые сколы, полуреберчатые пластины) и сколам-заготовкам, основой стратегии литопроизводства было пластинчатое призматическое расщепление. Мелкоразмерные орудия преимущественно на пластинах в различных вариациях, в совокупности с гру-бообработанным галечным орудием, сближают этот комплекс с материалами «классических» горизонтов Мальты [Герасимов, 1935]. На уровне сравнения отдельных артефактов аналогии с индустриями средней поры верхнего палеолита становятся более отчетливыми. Некоторые морфотипы с ГАО Стойло сравнимы с орудиями Мальты, Усть-Ковы и Бурети – орудия с шипом (острия) и «клювовидные», пластины с лезвием на дистале [Герасимов, 1935, рис. 22, 23; Акимова, 2021, рис. 9; The Paleolithic…, 1998, fig. 105–107, 113]. Обращают на себя внимание и высотные отметки стоянки, также близкие к гипсометрическим позициям Мальты и Бурети. Однако делать окончательные выводы о датировке каменной индустрии пока рано, ввиду типологической неполноты коллекции.

Заключение

Полученные материалы ГАО Стойло можно резюмировать следующим образом. Палеолитический комплекс приурочен к дресвяно-галечному прослою, подстилающему среднесартанские отложения. Возраст и генезис нижележащей пачки дискуссионен. Мате- риал комплекса имеет следы переотложения. Находки представлены слабокоррадированной моносырьевой каменной индустрией (бельский кремень), демонстрирующей пластинчатое призматическое расщепление. Орудийный набор изготовлен из пластин и отщепов в почти равных долях. В основном это орудия с шипом, резцы, ножи с естественным обушком, ретушированные пластины, пластины и отщепы со следами утилизации.

Палеолитическую индустрию ГАО Стойло предположительно можно датировать в диапазоне второй половины Sr1 – начала Sr2 (~21–18 тыс. некал. л.н.). Об этом свидетельствует совокупность данных по стратиграфии, техноформологии и характеру корразии комплекса. Тем не менее, учитывая неполноту естественно-научной информации, малую вскрытую площадь и качественный состав коллекции, эти предварительные выводы можно рассматривать как приглашение к дискуссии в рамках обсуждения проблематики «макаровского пласта».

Дальнейшие работы на стоянке, планируемые в ближайшие полевые сезоны, несомненно, помогут разрешить некоторые спорные вопросы, в первую очередь по стратиграфии культуровмещающих отложений и номенклатуре каменной индустрии. Еще одним перспективным направлением видится сравнительный анализ материалов ГАО Стойло с эоло-во-коррадированными комплексами «макаровского пласта» Бельского и Осинско-Унгинского геоархео-логических районов.

Технико-типологический анализ коллекции каменных артефактов выполнен С.А. Когаем в рамках проекта РНФ № 21-78-10146. Авторы выражают глубокую признательность специалисту-палеопедологу П.Н. Ребрикову (Иркутский государственный университет) за консультации при описании стратиграфического разреза.

Список литературы Палеолитический комплекс геоархеологического объекта Стойло (Южное Приангарье)

- Акимова Е.В. Проблемы изучения и интерпретации палеолита Усть-Ковы // Изв. лаборатории древних технологий. – 2021. – Т. 17, вып. 1. – С. 9–32.

- Аксёнов М.П. Палеолит и мезолит Верхней Лены. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 2009. – 370 с.

- Воробьева Г.А. Почва как летопись природных событий Прибайкалья: проблемы эволюции и классификации почв. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. – 205 с.

- Воробьева Г.А., Бердникова Н.Е., Вашукевич Н.В., Куклина С.Л., Чайка Н.В. Следы каргинского почвообразования в долине р. Белой (Южное Прибайкалье) и их влияние на агропроизводственные свойства почв // Земледелие, почвоведение и агрохимия. – 2010. – № 4. – С. 32–38.

- Воробьева Г.А., Медведев Г.И. Плейстоцен-голоценовые отложения и почвы археологических памятников юга Средней Сибири. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1984. – Ч. I: Плейстоцен: руководство. – 44 с.

- Геологическая карта СССР. М: 1: 200 000. Серия Восточно-Саянская, лист № 48-XXVI: Объяснительная записка / сост. М.М. Иваньшина; ред. Ю.Н. Деев. – М.: Госгеолтехиздат, 1961. – 83 с.

- Герасимов М.М. Раскопки палеолитической стоянки в с. Мальта // Палеолит СССР: Материалы по истории дородового общества. – М.; Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1935. – C. 78–124. – (Изв. ГАИМК; вып. 118).

- Голубцов В.А., Черкашина А.А., Снытко В.А. Первые данные о возрасте и условиях формирования карбонатных новообразований в позднеплейстоценовых и голоценовых почвах Верхнего Приангарья // ДАН. – 2019. – Т. 486, № 6. – С. 727–732. – https://doi.org/10.31857/S0869-56524866727-732

- Каменный век Южного Приангарья: Бельский геоархеологический район: путеводитель Междунар. симп. «Современные проблемы палеолитоведения Евразии», 1–9 авг. 2001 г., г. Иркутск / Г.И. Медведев, Е.А. Слагода, Е.А. Липнина, Н.Е. Бердникова, А.Г. Генералов, Е.О. Роговской, Е.Б. Ощепкова, Г.А. Воробьева, П.Е. Шмыгун. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2001. – Т. 2. – 242 с.

- Кинд Н.В. Геохронология позднего антропогена по изотопным данным. – М.: Наука, 1974. – 254 с.

- Медведев Г.И. Палеолит Южного Приангарья: автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1983а. – 41 с.

- Медведев Г.И. Палеолитические обитатели юга Сибирского плоскогорья и древние культуры Северной Америки // Позднеплейстоценовые и раннеголоценовые культурные связи Азии и Америки. – Новосибирск: Наука, 1983б. – С. 36–41.

- Медведев Г.И. О геостратиграфии ансамблей эолово-коррадированных артефактов Байкальской Сибири // Современные проблемы Евразийского палеолитоведения. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – С. 267–272.

- Медведев Г.И., Новосельцева В.М. Хронология, стратиграфия и техноморфология комплекса артефактов геоархеологического местонахождения Гора Игетей I // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2011. – Т. 10. – Вып. 7: Археология и этнография. – С. 100–110.

- Медведев Г.И., Скляревский М.Я. Проблемы изучения палеолитических изделий из камня с эоловой корразией обработанных поверхностей (возраст – культура – география) // Проблемы археологии и этнографии Сибири: тез. докл. к регион. конф. – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 1982. – С. 41–43.

- Проблемы научной экспертизы и практики изучения геоархеологических объектов Байкальской Сибири / Г.И. Медведев, А.Г. Генералов, Н.И. Дроздов, Л.В. Лбова, Е.В. Акимова, Н.Е. Бердникова, В.Н. Ветров, Г.А. Воробьева, О.И. Горюнова, А.Л. Заика, С.В. Ласточкин, Е.А. Липнина, В.И. Макулов, С.С. Осадчий, Е.Б. Ощепкова, С.А. Савельев, Е.В. Ташак. – Красноярск; Иркутск; Улан- Удэ: Арком, 1996. – 53 с.

- Рыбин Е.П., Хаценович А.М. Макаровская загадка: самый ранний верхний палеолит Евразии или прибайкальский вариант технокомплекса начального верхнего палеолита периода MIS-3? // Stratum Plus. – 2020. – № 1. – С. 279–303.

- Сосновский Г.П., Петри Б.Э., Герасимов М.М., Окладников А.П. Отчет начальников отрядов о работах Ангарской экспедиции. 1934 год // Архив ЛОИА АН СССР. Ф. 42. Б/о. Д. 29. Л. 1–44.

- Степанова К.Н. Немодифицированные каменные орудия верхнего палеолита Восточной Европы: автореф. дис. … канд. ист. наук. – СПб., 2015. – 33 с.

- Указатель археологических памятников Иркутской области: Усольский район: мат-лы к своду памятников истории и культуры Иркутской области / сост. Н.Е. Бердникова, И.Л. Лежненко, Н.А. Савельев, Г.И. Медведев, Г.М. Георгиевская. – Иркутск: Упрполиграфиздат, 1991. – 111 с.

- Цейтлин С.М. Геология палеолита Северной Азии. – М.: Наука, 1979. – 288 с.

- The Paleolithic of Siberia: new discoveries and interpretations / ed. A.P. Derevianko, W.R. Powers, D.B. Shimkin. – Novosibirsk; Chicago: Univ. of Illinois, 1998. – 406 p.