Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения и корреляции отложений Беловежского горизонта плейстоцена Беларуси

Автор: Шидловская А.В., Рылова Т.Б.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (356), 2024 года.

Бесплатный доступ

В составе среднего подотдела плейстоцена Беларуси выделен беловежский горизонт, который располагается между наревским и березинским ледниковыми горизонтами и состоит из трех подгоризонтов: борковского, нижнинского и могилевского. В стратиграфической схеме плейстоцена европейской части России ему соответствует мучкапский горизонт, подразделенный на глазовский, подруднянский и конаховский подгоризонты и расположенный между донским и окским ледниковыми горизонтами. Обобщение и анализ накопленных к настоящему времени результатов палинологических и геологических исследований указывают на то, что борковскому, нижнинскому и могилевскому подгоризонтам может быть присвоен более высокий статус - горизонтов. Доводы в пользу такого расчленения приведены в настоящей работе. Эта точка зрения неоднократно высказывалась ранее, однако не была принята в современной стратиграфической схеме плейстоцена Беларуси. Еще одним актуальным вопросом стратиграфии этой части плейстоцена, рассмотренным в рамках статьи, является правомерность выделения корчевского подгоризонта в составе наревского ледникового горизонта. Согласно имеющимся палинологическим данным, отложениям корчевского подгоризонта свойственна аналогичная последовательность и характеристика пыльцевых зон, что и у могилевских образований в составе беловежского горизонта, и поэтому их возраст должен определяться как могилевский. С целью более надежного обоснования сделанных выводов выполнена детальная межрегиональная корреляция по пыльцевым зонам изученных отложений с соответствующими отложениями других регионов Европы, которая приведена в настоящей статье.

Беларусь, плейстоцен, беловежский горизонт, наревский горизонт, корчевский подгоризонт, мучкапский горизонт, стратиграфия, корреляция

Короткий адрес: https://sciup.org/149146257

IDR: 149146257 | УДК: 551.7.022.2+551.793 | DOI: 10.19110/geov.2024.8.3

Текст научной статьи Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения и корреляции отложений Беловежского горизонта плейстоцена Беларуси

Согласно региональной стратиграфической схеме четвертичных отложений Беларуси (Стратиграфические схемы…, 2010) в составе среднего подотдела плейстоцена выделен беловежский горизонт, который располагается между наревским и березинским ледниковыми горизонтами и состоит из трех подгоризонтов: борковского, нижнинского и могилевского. В стра-

тиграфической схеме плейстоцена европейской части России ему соответствует мучкапский горизонт, аналогично подразделенный на глазовский, подруднян-ский и конаховский подгоризонты и расположенный между донским и окским ледниковыми горизонтами (Шик и др., 2004; Шик, 2014 и др.).

Отложения беловежского горизонта плейстоцена Беларуси изучены комплексом методов в многочисленных разрезах, в том числе палинологическим методом более чем в 40 разрезах. Однако на сегодняшний день существует ряд нерешенных вопросов, касающихся в первую очередь определения стратиграфического ранга подразделений этого горизонта, а также соотношения могилевского подгоризонта беловежского горизонта и корчевского подгоризонта наревского горизонта плейстоцена Беларуси (Стратиграфические схемы…, 2010).

Беловежское и могилевское межледниковья (горизонты) и разделяющее их нижнинское малое оледенение (горизонт) как самостоятельные стратоны были выделены Л. Н. Вознячуком ещё в 80-х годах прошлого века (Вознячук, 1985). В дальнейшем материалы, полученные белорусскими геологами и палеонтологами в результате изучения многочисленных новых разрезов плейстоцена, показали справедливость утверждений Л. Н. Вознячука о самостоятельности этих подразделений. В 1996 году коллективом белорусских исследователей был предложен проект стратиграфической схемы плейстоцена Беларуси, в котором в на-ревско-березинском интервале были выделены те же три горизонта (Величкевич и др., 1996; 1997). В последующих работах белорусских и зарубежных специалистов приводились новые доводы в пользу данной точки зрения. Однако такой вариант стратиграфического расчленения этой части плейстоцена не нашел отражения в утвержденной региональной стратиграфической схеме четвертичных отложений 2010 года (Стратиграфические схемы…, 2010), где в составе среднего подотдела плейстоцена между наревским и березинским ледниковыми горизонтами выделен лишь один беловежский горизонт, подразделенный на три подгоризонта (борковский, нижнинский и могилевский).

В последние годы в результате детального анализа и обобщения имеющихся палинологических данных по многочисленным разрезам, вскрывшим отложения беловежского горизонта, получены новые доказательства обоснованности выделения трех самостоятельных горизонтов, что согласуется с принятыми понятиями климатолита, а также горизонта и подгоризонта (Стратиграфический кодекс…, 2019; Шидлов-ская, 2024).

В рамках настоящей работы проведена детальная межрегиональная корреляция беловежских отложений с одновозрастными образованиями смежных регионов с целью более надежного обоснования правомерности выделения данных стратонов в качестве самостоятельных горизонтов.

Палинологическая характеристика беловежских отложений Беларуси

Прежде чем переходить к вопросам межрегиональной корреляции, необходимо кратко охарактери- 22

зовать основные черты спорово-пыльцевых диаграмм борковских, нижнинских и могилевских отложений на территории Беларуси, а также рассмотреть вопрос их соотношения с образованиями корчевского подгоризонта. Схема палиностратиграфического расчленения данной части среднего плейстоцена представлена в табл. 1.

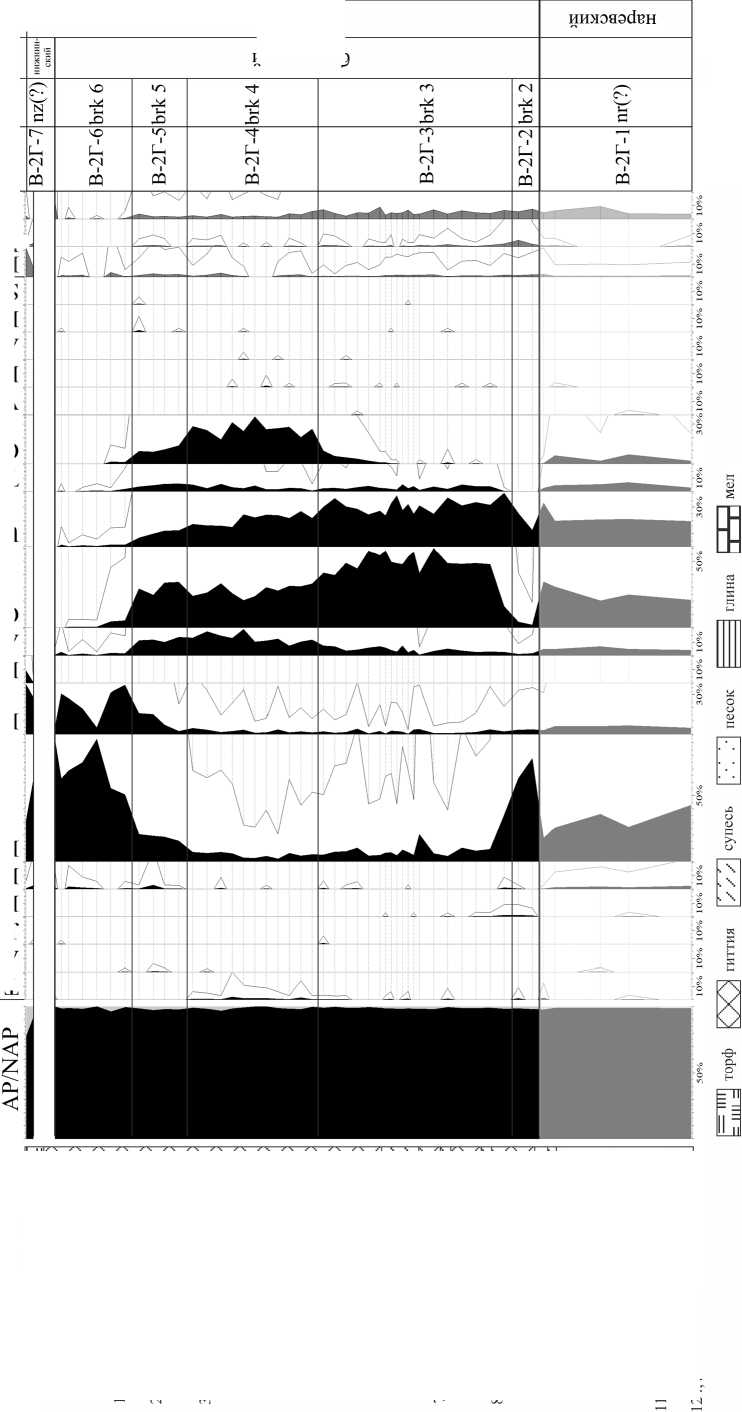

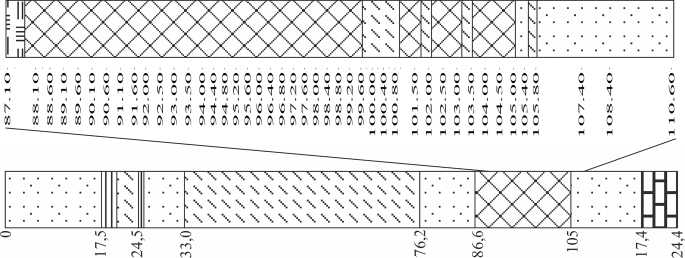

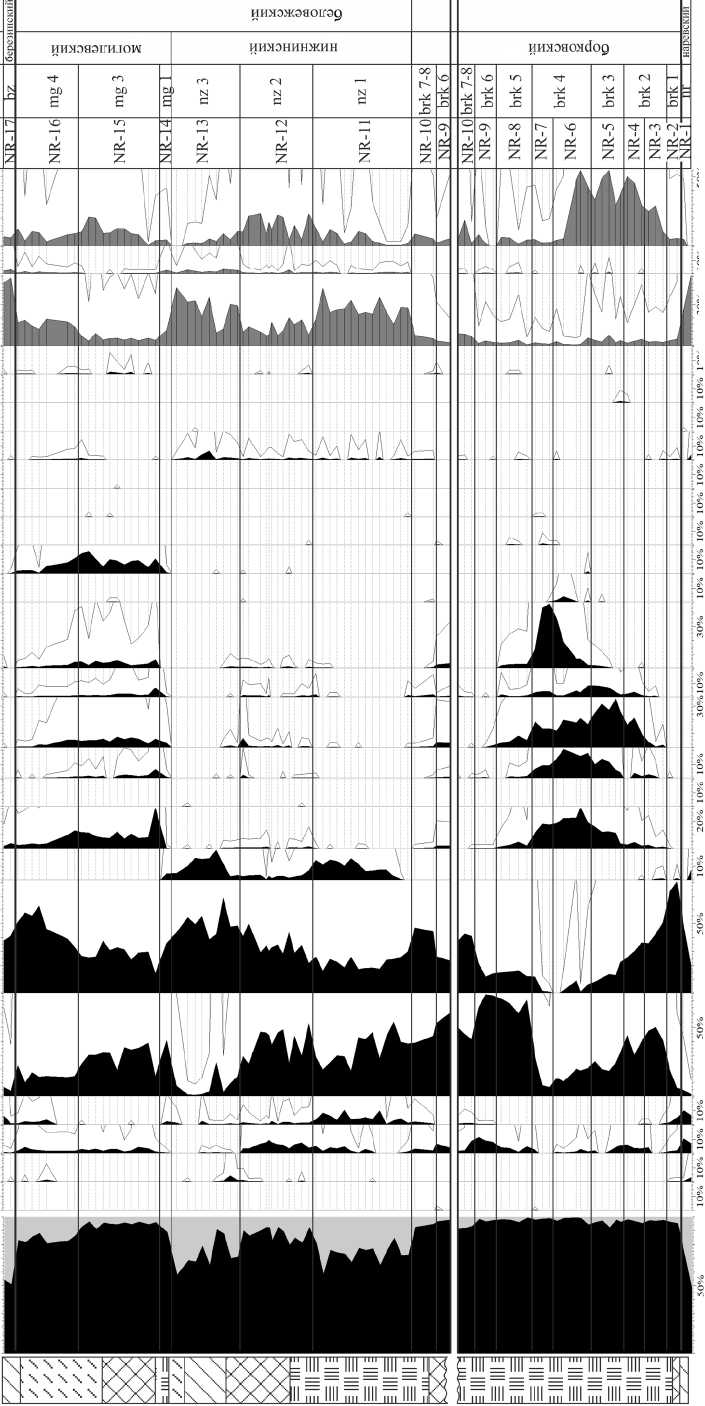

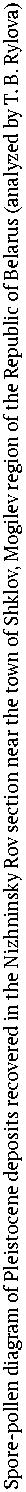

На рисунках 1 и 2 приведены спорово-пыльцевые диаграммы разреза скв. 2Г у д. Борки Пружанского района Брестской области — типового разреза борковского подгоризонта, а также разреза Нижнинский Ров близ г. Шклова Могилевской области — парастратотипа борковского и голостратотипа нижнинского и могилевского подгоризонтов беловежского горизонта плейстоцена Беларуси (Стратиграфические схемы…, 2010). При построении приведенных спорово-пыльцевых диаграмм вычисление процентного содержания пыльцы каждого таксона древесных, кустарниковых и травянистых наземных растений производилось от суммы AP+NAP (без водных), а таксонов водных растений и также спор — от суммы AP+NAP+подсчиты-ваемый таксон, где AP (Arboreal Pollen) — пыльца древесных пород, NAP (Non-Arboreal Pollen) — пыльца недревесных растений.

Спорово-пыльцевые диаграммы борковского подгоризонта беловежского горизонта характеризуются следующими особенностями:

-

– появлением среди пыльцы термофильных пород сначала Quercus и Ulmus , чуть позднее Tilia и Corylus ;

-

– высоким содержанием в составе спектров первой половины климатического оптимума (пыльцевая зона brk 3) пыльцы Quercus (до 60 %), Ulmus (до 40.5 %), Tilia (до 19.4 %);

-

– максимальным по сравнению с другими межледниковьями содержанием пыльцы Ulmus в климатическом оптимуме (пыльцевая зона brk 3); отмечены по крайней мере 4 вида ( Ulmus laevis , U. minor , U. glabra , U. suberosa ) (Шидловская, Рылова, 2023);

-

– появлением пыльцы Alnus почти одновременно с Quercus и Ulmus , но достижением ею максимума вместе с Corylus в пыльцевой зоне brk 4; значительное содержание пыльцы Alnus сохраняется на протяжении всего оптимума;

-

– постоянным присутствием пыльцы Ligustrum vulgare , наиболее значительным (до 2 %) по сравнению с другими межледниковьями;

-

– отсутствием пыльцы Carpinus либо единичным ее участием;

-

– присутствием, иногда существенным, в заключительной фазе климатического оптимума (пыльцевая зона brk 5, преимущественно в западных разрезах) пыльцы Abies (до 9.1 %);

-

– существенным содержанием пыльцы Picea уже в заключительной фазе климатического оптимума (пыльцевая зона brk 5) — до 28.9 %, особенно в разрезах северной части территории Беларуси;

-

– единичным присутствием в составе спектров на протяжении межледниковья пыльцы Taxus baccata , Vitis silvestris , Hedera helix , Viscum album , Fagus sylvatica и др.

Отложения нижнинского подгоризонта представлены комплексом перигляциальных отложений — глинами, супесями, суглинками, реже песками. Состав выявленных пыльцевых спектров отражает два отрезка времени с перигляциальной обстановкой, сходной с

Таблица 1. Схема палиностратиграфического расчленения отложений беловежского горизонта плейстоцена Беларуси, а также подстилающих его верхненаревских и перекрывающих нижнеберезинских отложений (Стратиграфические схемы…, 2010)

Table 1. Scheme of palynostratigraphic subdivision of the Belovezhian stage deposits of the Pleistocene of Belarus, underlying Narevian and overlying Lower Berezinian deposits (Stratigraphic schemes..., 2010)

Спорово-пыльцевым диаграммам могилевского подгоризонта свойственны следующие отличия:

-

– почти одновременное появление в зоне, отвечающей началу климатического оптимума (mg 2), пыльцы Quercus , Ulmus , Tilia и редких пыльцевых зерен Corylus , Alnus , Carpinus ;

-

– максимум пыльцы Carpinus (37.5 %) и Alnus (до 28 %) в зоне, соответствующей самой теплой фазе климатического оптимума (mg 3);

-

– несущественная роль пыльцы Corylus (до 9.5 %);

-

– присутствие в зонах, отвечающих климатическому оптимуму, единичных пыльцевых зерен Taxus , Abies alba , Fagus , Ligustrum vulgare , Vitis sylvestris , Pterocarya , cf. Celtis , спор Azolla и др.

Согласно Стратиграфическому кодексу Российской Федерации (Стратиграфический кодекс…, 2019), данные подразделения соответствуют понятию климатолита — то есть отвечают либо межледниковью (борков-

HdonQ

EHHaiOBd энн^оя -oнжэdgиdп и эннВод i Hasdi и HXhHHdBioX^'

к и s я

s к л и

u эвив^ pas B|npg

snu!d bboij xupq stuadiunf

S3!QV snxBj

ИИЯЭЖЭЗОЕЭ9

HHsoaosdog

ZVd н

ZVdl

8ПШ[П авщ у ’pas qnpg w ‘внидХид snajan^) snu|y snjKjo^

ВШ1

X!FS 8ПиШВЩ1 jaay snuixpjj sp?A

KHJOKOlHJf

«

к

s

K

Ш К

s

(analyzed by T. B. Rylova)

ЬЛ

XHOEHdoj iHOSHdojVou

ZVd И

ZVdl

ndong кинэхэвд эганВоя -oнжэdgиdп и эпизод

H8Bdlи HHhHHduioXx

SnUUIBlfg 9B93EI|OJUdB3 aeqdoddiq xiPS spiA SriUIXBJJ шшрп§п snuictiBj jooy

Sll|XjOJ

ЕШ1

и

s w я м

о

snujy

9BUBN 'P0S BjnpQ

эвщу ’joss B|njag

snuij хивд B33!d smadiunf saiqy

KHJOEOXHJf

in «1 1Л 1Л 000000N0MiftinM®O000000000 МО MlOKOCOOiNNMUMiM 0 Н « rn ПМО8 00 «NHHh МОиПНИМО» ON -о ньноо-янн 0000 О 6 6 0 0 - - - - - - - - - - - N N N N N N N ri t-i N ММ 0 0 0 0 0 0 0 00 * - н и н н -

к ‘bhhqXej

< и

Л ГО Д (LI

S

s

д (D

S

ГО Д

:Д О

X

И (LI Д д

го и о д X

го д

и

=д д ^

д д д * д к

(D го О)

го го Ди

и

X

К ш

К

д

д X

и

ЭД д д (LI * О д

£

3 и о д (D д

ЭД (LI д д го S S го Ди

ГО S

к го и (D Д' Л

2 Д

и о a о к

CM

S

д

см сЛ

ский и могилевский), либо оледенению (нижнинский) (Вознячук, 1985; Величкевич и др., 1993, 1997; Рылова, Савченко, 2006; Шидловская, Рылова, 2023; Шидловская, 2024 и др.), охарактеризованы в стратотипических (Стратиграфические схемы…, 2010) и других опорных разрезах, проявляются регионально (вскрыты в многочисленных разрезах территории Беларуси) и имеют аналоги на территориях соседних стран (вопросы межрегиональной корреляции этих отложений рассмотрены ниже). А поскольку климатолитам соответствуют, как правило, региональные горизонты, то и борковский, нижнинский и могилевский подгоризонты следует рассматривать в качестве самостоятельных горизонтов.

В стратиграфических схемах, принятых в 2010 году, был также упразднен шкловский межледниковый горизонт, отложения которого признаны беловежскими. Исключение его из стратиграфической схемы плейстоцена требует пересмотра возраста подстилающей их морены.

О правомерности выделения корчевского межледникового подгоризонта в составе наревского ледникового горизонта плейстоцена Беларуси

В составе наревского ледникового горизонта в 2010 г. (Стратиграфические схемы…, 2010) были выделены три подгоризонта: ледниковые новогрудский и ясельдинский, а между ними межледниковый кор-чевский. На основании геологических, палинологических и палеокарпологических данных, а также микро-териофаунистических материалов межледниковые отложения в карьере Корчево первоначально были отнесены к могилевскому межледниковью беловежской серии схемы Л. Н. Вознячука (Вознячук и др., 1971), а весь межморенный комплекс отложений — к гюнц-миндельскому (наревско-березинскому) интервалу плейстоцена (Вознячук и др., 1978 и др.). Позднее, однако, Л. Н. Вознячук склонился к точке зрения о более древнем, чем беловежский, возрасте корчевских отложений (Вознячук, 1985). Такую же точку зрения неоднократно высказывали белорусские палеокарполо-ги, специалисты по микротериофауне и малакофау-не, что детально отражено в публикации (Якубовская и др., 2014).

Некоторые исследователи при этом выступали с критикой такой стратиграфии этой части плейстоцена (Горецкий, 1980 и др.). Главной проблемой считали то, что в разрезе Корчево межледниковые отложения изучены непосредственно в отторженце, который к тому же, как писал сам Л. Н. Вознячук (Вознячук, 1985, с. 16), «состоит из нескольких надвинутых друг на друга чешуй-скиб». Кроме того, обращалось внимание и на то, что выделение в данном интервале такого большого количества комплексов является преждевременным и требует дополнительных исследований.

Важное значение для решения вопроса о возрасте корчевских отложений и правомерности выделения корчевского подгоризонта в составе наревского ледникового горизонта, несомненно, имеют результаты палинологических исследований. Сопоставление спорово-пыльцевых диаграмм, полученных по результатам неоднократных исследований разреза Корчево, с 26

диаграммами, демонстрирующими отложения могилевского подгоризонта беловежского горизонта (разрезы Нижнинский Ров, Красная Дуброва, Пиваши, Смолярка, Угляны и др.), показало, что они характеризуются аналогичной последовательностью идентичных пыльцевых зон (см. табл. 1), а также всеми основными особенностями таксономического состава пыльцевых спектров, что указывает, по нашему мнению, на одновозрастность могилевских и корчевских отложений (Мамакова, Рылова, 1996; Палеогеография…, 2002; Рылова и др., 2005; Рылова, 2006; Mamakowa, Rylova, 2007 и др.).

Все это позволяет утверждать, что межледниковая толща в разрезе Корчево сформировалась в могилевское время, и, следовательно, стратиграфическое положение корчевских межледниковых отложений в интервале между древнейшими в плейстоцене нарев-ским и березинским ледниковыми горизонтами представляется наиболее обоснованным.

Если принять во внимание такое определение возраста корчевских отложений, то следует пересмотреть возраст морен, подстилающих и перекрывающих их, а также правомерность введения в схему ясельдинско-го ледникового подгоризонта, который был выделен при отсутствии каких-либо убедительных доводов в связи с попыткой найти место для корчевских межледниковых отложений.

Межрегиональная корреляция отложений беловежского горизонта

Метод палинологических исследований является одним из ведущих при выполнении дальних корреляций плейстоценовых разрезов. Палинологические материалы, полученные по наиболее представительным разрезам, прежде всего стратотипическим, позволяют выполнять микростратиграфическое сопоставление не только близко расположенных, но и достаточно удаленных разрезов.

В данном разделе представлены результаты детальной межрегиональной корреляции беловежских отложений по пыльцевым зонам с соответствующими образованиями, вскрытыми в разрезах на территории Европы и европейской части России (рис. 3).

Палиностратиграфические подразделения, выделенные в каждом из разрезов, были сопоставлены с пыльцевыми зонами, выделенными для беловежских отложений плейстоцена Беларуси (Стратиграфические схемы…, 2010) (табл. 2). Представленные разрезы рассмотрены в порядке их расположения с запада на восток.

Впервые беловежский горизонт был выделен Л. Н. Вознячуком в 1958 году под названием кромер-ского в сопоставлении с одноименным комплексом плейстоцена Восточной Англии. И в настоящее время одновозрастными беловежским считаются отложения кромерского комплекса Западной Европы, классическими районами распространения которых являются Восточная Англия и Нидерланды.

Восточная Англия . В середине XIX века британскими геологами на побережье близ г. Кромер (Норфолк, Англия) была изучена формация Cromer Forest Bed. Позднее наиболее полные результаты палинологических исследований этих отложений были приведены

Рис. 3. Схема расположения исследованных разрезов

Fig. 3 . Position of the sections under study

в работах С. Дёйган и Р. Уэста (Duigan, 1963; West, 1980 и др.). Кромерский комплекс состоит из вестрантон-ского и мандслейского горизонтов, которым, вероятнее всего, отвечают борковский и могилевский подгоризонты беловежского горизонта плейстоцена Беларуси. Между этими кромерскими горизонтами, по мнению Л. Н. Вознячука, должны быть размещены арктические пресноводные слои, соответствующие нижнинскому подгоризонту (Вознячук, 1985).

В Нидерландах стратотипические разрезы кромера (Westerhoven, Rosmalen и др.) расположены на юге и юго-востоке страны. Кромер Нидерландов включает четыре интергляциала (Interglacial I—IV) и три гля-циала (Glacial A, B, C) между ними (Zagwijn, 1985; Zagwijn, 1996).

Только с интергляциалом II кромера Нидерландов (разрез Westerhoven) по палинологическим данным уверенно коррелируют отложения борковского подгоризонта беловежского горизонта плейстоцена Беларуси (Рылова, Савченко, 2006; Стратиграфические схемы…, 2010; Карабанов и др., 2011 и др.). Наиболее характерной особенностью спорово-пыльцевых спектров из отложений разреза Вестерховен, как и из соответствующих им образований Беларуси, является высокое содержание пыльцы Quercus , Ulmus и Corylus .

Что касается отложений могилевского подгоризонта, то их, по палинологическим данным, следует соотносить с интергляциалом III кромерского комплекса (Рылова, 2006; Karabanov et al., 2006 и др.), представленным, например, в разрезе Rosmalen (Zagwijn, 1996).

По мнению М. Дреcа (Drees, 2004), ограниченное число разрезов, охарактеризованных малым количеством пыльцевых спектров, их фрагментарность, недостаточное количество абсолютных датировок и па-леомагнитных данных не позволяют сделать окончательный вывод о последовательности и количестве подразделений кромерского комплекса Нидерландов. Кроме того, автор указывает, что интергляциалы III и IV, возможно, являются одновозрастными (Drees, 2004, с. 7).

Германия. Для сравнения беловежских отложений с одновозрастными на территории Германии был вы- бран разрез Hunteburg, расположенный на северо-западе страны. На спорово-пыльцевой диаграмме разреза (Hahne et al., 1994) выделены 12 зон, которые могут быть сопоставлены с зонами борковского и ниж-нинского подгоризонтов беловежского горизонта плейстоцена Беларуси (см. табл. 2). Для этих зон характерны те же особенности, что и для борковских и ниж-нинских. Есть также некоторые отличия, обусловленные, по всей видимости, географическим положением разреза Hunteburg в области более мягкого морского климата: заметное участие пыльцы Hedera в зонах, отвечающих началу климатического оптимума межледниковья, значительное количество пыльцы Taxus и небольшое, но регулярное присутствие пыльцы Celtis, Hedera, Viscum в зонах, соответствующих самым теплым фазам интервала.

Польша. На территории Польши беловежскому горизонту соответствует фердинандовский комплекс. Наиболее полно эти отложения охарактеризованы палинологическим методом в стратотипическом разрезе Ferdynandów. Впервые данный разрез споровопыльцевым методом исследовала З. Янчик-Копикова (Janczyk-Kopikowa, 1975), однако первоначально возраст этих отложений был определен автором как ма-зовецкий (александрийский, лихвинский). В результате дальнейших исследований был доказан их более древний возраст, а последовательность пыльцевых зон позволила выделить новый фердинандовский интергляциал с двумя климатическими оптимума-ми, разделенными холодным интервалом с растительностью таежного типа (Janczyk-Kopikowa, 1991). В 2003 г. К. Мамакова впервые представила существенно иное палиностратиграфическое расчленение фер-динандовской сукцессии по опорному разрезу Fer-dynandów на два отдельных интергляциала (Interglacial-1 и Interglacial-2), разделенных гляциалом (Glacial X) (Mamakowa, 2003). Позднее наиболее детальное палиноcтратиграфическое расчленение разреза Ferdynandów было выполнено И. A. Пидек (Pidek, 2015; Stachowicz-Rybka et al., 2017) (см. табл. 2).

Представляет несомненный интерес сопоставление пыльцевых диаграмм, характеризующих отложения беловежского горизонта и августовского интер- 27

Таблица 2. Корреляция палинозон разрезов территории Европы с пыльцевыми зонами беловежского горизонта плейстоцена Беларуси

Table 2. Correlation of pollen zones of Europe sections with pollen zones of the Belovezhian horizon of the Pleistocene of Belarus

|

Беларусь / Belarus (Стратиграфические схемы…, 2010) (Stratigraphy schemes…, 2010) |

Англия / England Cromer / Кромер (West, 1980; Вознячук, 1985) |

Нидерланды Netherlands Westerhoven Вестерховен (Zagwijn, 1996) |

Германия Germany Hunteburg Хунтебург (Hahne et al., 1994) |

Польша / Poland Ferdynandów Фердинандов (Pidek, 2015) |

|||||||||

|

о м й Ен X О X |

о н й S О ^и Ь а се о 2 ^ со |

PAZ (pollen assemblage zones пыльцевые зоны) |

3 св ■г! " GO Ь О |

о со \ со CD N |

3 Л ■г! " СО ь о |

со \ со CD N |

н CD 2 -м CD со < О со |

о со CD N |

3 0 св 2 CD £ CD СО ь о |

L PAZ (local pollen assemblage zones локальные пыльцевые зоны) |

|||

|

березинский Berezinian |

bz-s-1 |

Anglian Английское оледенение |

Elster glaciation Эльстерское оледенение |

Elster-Kaltzeit Эльстерское оледенение |

Sanian 2 early glaciations Ранне-ледниковье Сан 2 |

Fe-21 |

|||||||

|

Fe-20 |

|||||||||||||

|

Fe-19 |

|||||||||||||

|

и 5 ю |

si S |

mg 5 |

>8 о >8 о К си >8 си S ^ \ со си со Т5 си м CD о л 2 О О |

CD 5 5 Л 05 S |

Cr IV |

CD ^ S X >3 CD CD S CD ^ \ X CD CD S о О |

s£s О |

CD X >8 CD CD S CD ^ CD й CD S О и |

rq е; ^ > os га 1-S * 1 grew® CD й о Цн 5 0 |

Fe-18 |

|||

|

mg 4 |

Cr III b |

Fe-17 |

|||||||||||

|

mg 3 |

Cr III a |

Fe-16 |

|||||||||||

|

mg 2 |

Fe-15 |

||||||||||||

|

mg 1 |

Fe-14 |

||||||||||||

|

S.S |

nz 3 |

CD CD CD J « s X CD o CO E* CD £ Q Uh с |

и CD Ю S св ш OS CD о 9 ё |

.2 1 ^ "в S 5 5 и ч СО |

12 |

CD S 'О s ч S Д &1Н S €1 ш 2 2 ш ^ S § е X о С |

Fe-13 |

||||||

|

Fe-12 |

|||||||||||||

|

nz 2 |

S - а « S cu s и S ч Н К ев |

11 |

Fe-11 |

||||||||||

|

nz 1 |

св 2 aS ^ и |

10 |

Fe-10 |

||||||||||

|

-Н Е* ^ > os га a S 0 |

Fe-9 |

||||||||||||

|

Fe-8 |

|||||||||||||

|

ю |

brk 8 |

S о § § со Ь н CD со |

я а 2£ о |

й S £ И s S® Я 2 2 ■5 х •М CD §S К |

9 |

Fe-7 |

|||||||

|

brk 7 |

|||||||||||||

|

brk 6 |

8 |

Fe-6 |

|||||||||||

|

brk 5 |

7 |

||||||||||||

|

brk 4 |

Cr II b |

4—6 |

Fe-5 |

||||||||||

|

brk 3 |

Cr II a |

2—3 |

Fe-4 |

||||||||||

|

brk 2 |

Cr I b |

Fe-3 |

|||||||||||

|

brk 1 |

Cr I a |

Fe-2 |

|||||||||||

|

наревский Narevian |

nr-f-4 |

CD CD Sos Я У си о я д О CD $29 CD S « Щ § |

I Be b |

< . CD < S Св и К 05 CD о 9 |

о N Ш 2 ® 2 ® л о |

1 |

Sanian 1 late glacial Поздне-ледниковье Сан 1 |

Fe-1 |

|||||

|

nr-f-3 |

|||||||||||||

|

nr-f-2 |

|||||||||||||

|

nr-f-1 |

|||||||||||||

Допустимость такой корреляции подтвердилась после публикации палинологических материалов по таким разрезам, как Калейты, Чарнуха, Домураты (Winter, 2001; Lisicki, Winter, 2004), где представлена сукцессия растительности, близкая таковой из борковского, нижнинского и могилевского интервалов плейстоцена Беларуси. В них четко представлен в нижней части августовских отложений теплый интервал, для которого характерны дубово-вязовые спектры с участием пыльцы липы и орешника, но отсутствием граба. Эти особенности спектров являются наиболее характерными только для диаграмм борковского (нижнего) подгоризонта беловежского горизонта плейстоцена Беларуси и соответствующих им подразделений плейстоцена соседних стран, в том числе нижнего оптимума (интергляциала) фердинандовского комплекса в Польше.

Литва. На территории Литвы отложения тургяль-ской свиты плейстоцена, изученные спорово-пыльцевым методом О. П. Кондратене по разрезам Кудре-915 и Вайткунай-914 (см. табл. 2), залегают между ледниковыми горизонтами дзукия и дайнава и на основании палинологических данных уверенно коррелируют с межледниковыми отложениями могилевского подгоризонта беловежского горизонта плейстоцена Беларуси (Кондратене, 1996, Стратиграфические схемы…, 2010; Seiriene et al., 2015). Аналоги отложений борковского подгоризонта в Литве пока неизвестны.

Латвия. В Латвии аналогом беловежских отложений является жидинский интергляциал, изученный геологами и палеонтологами по разрезу Жидини (Даниланс и др., 1964; Хурсевич, 1984; Кондратене и др., 1985; Кондратене, 1996; Korol, 2005; Kalnina и др., 2013 и др.). На спорово-пыльцевых диаграммах этого разреза выделяются два комплекса со значительным содержанием пыльцевых зерен термофильных широколиственных деревьев: в нижнем комплексе — это Quercus , Ulmus , Tilia , Corylus , а в верхнем — Alnus и Carpinus , что вполне отвечает основным особенностям беловежских диаграмм. Комплексы IV и VI (см. табл. 2) характеризуются высоким содержанием пыльцы травянистых растений (до 40 %), значительными максимумами пыльцы березы (в т.ч. Betula sect. Nanae — до 15 %). Пыльцевые спектры, характеризующие этап V, отличаются господством пыльцы древесных пород, где главную роль играют Picea , Pinus , Betula sect. Albae , Salix , а содержание пыльцы травянистых растений значительно сокращается. Такой состав спектров характеризует растительность таежного типа, что может от- 30

вечать интерстадиальному потеплению. Это свидетельствует о том, что отложения, соответствующие этапам IV—VI, вполне можно соотнести с нижнинским подгоризонтом беловежского горизонта (Кондратене и др., 1985).

Европейская часть России. В европейской части России беловежскому горизонту соответствует муч-капский горизонт, отложения которого, как уже было сказано, залегают на донской (наревской) и перекрываются окской (березинской) мореной (Гричук, 1961; Шик, Маудина, 1979; Стратиграфические схемы…, 2010; Шик, 2014 и др.). Мучкапский горизонт также подразделяется на три подгоризонта: нижний (глазов-ский), средний (подруднянский), верхний (конахов-ский).

Одним из самых известных местонахождений муч-капских отложений является разрез древнеозерных отложений у д. Польное Лапино Тамбовской области (анализ выполнен М. Н. Валуевой), где вскрыты слои, отвечающие глазовскому подгоризонту (Москвитин, 1976; Красненков и др., 1984; Глушков, 2001 и др.). Спорово-пыльцевая диаграмма этих отложений характеризуется заметным количеством пыльцы Quercus , Ulmus , Tilia и Corylus , однако в отличие от беловежских диаграмм содержание Corylus заметно ниже, что может быть обусловлено географическим положением разрезов, в частности более континентальным климатом центральных регионов европейской части России (см. табл. 2).

В разрезе Старое Мутище Смоленской области (Шик, Козлов, 2002) вскрыты отложения всех трех подгоризонтов мучкапского горизонта. На спорово-пыльцевой диаграмме (анализ выполнен И. М. Осиповой) видно, что подруднянские отложения характеризуются высоким содержанием пыльцы травянистых растений — Artemisia и Chenopodiaceae, а из древесных доминируют Pinus и Betula . В конаховских отложениях преобладают пыльцевые зерна древесных пород, среди них значительную роль играет Pinus , а также Carpinus , Quercus , Ulmus , Tilia .

Возраст межледниковых отложений, вскрытых в разрезе Смоленский Брод, расположенном на приграничной с Беларусью территории Смоленской области России, разными исследователями определялся по-разному: Л. Н. Вознячук, например, выделял отдельный смоленский горизонт и считал его доалександрий-ским (долихвинским), а Я. К. Еловичева помещает этот горизонт выше александрийского, непосредственно под днепровским ледниковым горизонтом. Однако, согласно палинологическим данным, полученным Т. Б. Рыловой и И. Е. Савченко, отложения Смоленского Брода характеризуются последовательностью пыльцевых зон, соответствующей могилевскому подгоризонту беловежского горизонта плейстоцена Беларуси (Рылова, Савченко, 2007). По мнению Ф. Ю. Величкевича, ископаемая флора Смоленского Брода также наиболее близка к могилевской межледниковой флоре Беларуси (К стратиграфии…, 1997; Геология Беларуси, 2001).

Заключение

Таким образом, результаты обобщения выполненных ранее и проведенных в последнее время палинологических исследований отложений беловежского го-

ризонта плейстоцена Беларуси, палеогеографических реконструкций растительности и климата соответствующего интервала времени, а также детальной корреляции этих отложений с одновозрастными образованиями других регионов, представленной в данной работе, позволяют сделать вывод о том, что подгоризонты, выделенные в составе беловежского горизонта, имеют более высокий ранг и соответствуют горизонтам.

Борковский и могилевский подгоризонты (горизонты) характеризуются спорово-пыльцевыми спектрами с доминированием широколиственных пород и ольхи и отвечают двум самостоятельным межледниковьям. Нижнинский подгоризонт (горизонт) отвечает малому оледенению, в котором имели место по меньшей мере два стадиала и один интерстадиал.

Корчевский подгоризонт, выделенный в составе наревского горизонта плейстоцена Беларуси, согласно приведенным данным, является одновозрастным с могилевским подгоризонтом (горизонтом), и его следует исключить из стратиграфической схемы плейстоцена, а разделение наревского горизонта на подгоризонты представляется недостаточно обоснованным.

Детальная корреляция отложений борковского, нижнинского и могилевского подгоризонтов (горизонтов) по пыльцевым зонам с соответствующими одновозрастными отложениями соседних территорий показала, что эти образования могут быть прослежены с запада на восток в составе четвертичной толщи в разрезах по всей территории Западной, Центральной и Восточной Европы. Тот факт, что данные стратиграфические подразделения могут быть использованы для дальних корреляций, также подтверждает правомерность выделения их в качестве горизонтов.

Список литературы Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения и корреляции отложений Беловежского горизонта плейстоцена Беларуси

- Величкевич Ф. Ю., Рылова Т. Б., Санько А. Ф., Феденя В. М. Березовский страторайон плейстоцена Белоруссии. Минск: Навука i тэхнiка, 1993. 146 с.

- Velichkevich F. Y., Rylova T. B., Sanko A. F., Fedenya V. M. Bereza stratorium of the Pleistocene of Belarus. Minsk: Navuka i tehnika, 1993, 146 p. (in Russian)

- Величкевич Ф. Ю., Санько А. Ф., Рылова Т. Б., Назаров В. И., Хурсевич Г. К., Литвинюк Г. И. Стратиграфическая схема четвертичных (антропогеновых) отложений Беларуси // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 1996. Т. 4. № 6. С. 75—87.

- Velichkevich F. Y., Sanko A. F., Rylova T. B., Nazarov V. I., Khursevich G. K., Litvinyuk G. I. Stratigraphic scheme of Quaternary (anthropogenic) deposits of Belarus. Stratigraphy. Geological correlation, 1996, V. 4, No. 6, pp. 75—87. (in Russian)

- Величкевич Ф. Ю., Хурсевич Г. К., Рылова Т. Б., Литвинюк Г. И. К стратиграфии среднего плейстоцена Беларуси // Стратиграфия. Геологич. корреляция. 1997. Т. 5. № 4. С. 68—84.

- Velichkevich F. Y., Khursevich G. K., Rylova T. B., Litvinyuk G. I. On the stratigraphy of the Middle Pleistocene of Belarus. Stratigraphy. Geological correlation, 1997, V. 5, No. 4, pp. 68—84. (in Russian)

- Вознячук Л. Н. Проблемы гляциоплейстоцена Восточно-Европейской равнины // Проблемы плейстоцена. Минск: Навука i тэхнiка, 1985. С. 8—55.

- Voznyachuk L. N. Problems of the Glacial Pleistocene of the East European Plain. Problems of the Pleistocene. Minsk: Navuka i tekhnika, 1985, pp. 8—55. (in Russian)

- Вознячук Л. Н., Грипинский Л. Т., Пузанов Н. М. Четвертичная система // Геология СССР. Том 3. Белорусская ССР / Под ред. А. В. Сидоренко. М.: Недра, 1971. С. 231—290.

- Voznyachuk L. N., Gripinsky L. T., Puzanov N. M. Quaternary system. Geology of the USSR. V. 3. Belorussian SSR. Ed. A. V. Sidorenko. Moscow: NEDRA, 1971, pp. 231—290. (in Russian)

- Вознячук Л. Н., Махнач Н. А., Мотузко А. Н. Величкевич Ф. Ю., Якубовская Т. В., Зусь М. Е., Калиновский П. Ф., Рунец Е. П., Санько А. Ф. Новые данные по палеогеографии раннего плейстоцена ледниковой области Восточно-Европейской равнины // Доклады АН БССР. 1978. Т. 239. № 1. С. 154—157.

- Voznyachuk L. N., Makhnach N. A., Motuzko A. N. Velichkevich F. Y., Yakubovskaya T. V., Zus M. E., Kalinovsky P. F., Runets E. P., Sanko A. F. New data on the paleogeography of the Early Pleistocene glacial region of the East European Plain. Reports of AS of BSSR, 1978, V. 239, No. 1, pp. 154—157. (in Russian)

- Геология Беларуси / Под ред. А. С. Махнача, Р. Г. Гарецкого, А. В. Матвеева и др. Минск: Институт геологических наук НАН Беларуси, 2001. 815 с.

- Geology of Belarus. Ed. A. S. Makhnach, R. G. Garetsky, A. V. Matveev, etc. Minsk: Institute of Geological Sciences of the NAS of Belarus, 2001, 815 p. (in Russian)

- Глушков Б. В. Донской ледниковый язык // Труды научно-исследовательского института геологии Воронежского государственного университета. Вып. 5. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 2001. 166 с.

- Glushkov B. V. Don glacial tongue. Proceedings of the SRI of Geology of Voronezh State University. V. 5. Voronezh: Voronezh University Publ., 2001, 166 p. (in Russian)

- Горецкий Г. И. Особенности палеопотомологии ледниковых областей (на примере Белорусского Понеманья). Минск: Навука i тэхнiка, 1980. 288 с.

- Goretsky G. I. Peculiarities of paleopotomology of glacial regions (on the example of Belarusian Ponemanie). Minsk: Navuka i tehnika, 1980, 288 p. (in Russian)

- Гричук В. П. Ископаемые флоры как палеонтологическая основа стратиграфии четвертичных отложений. Принципы стратиграфического расчленения плейстоцена на основании палеофитологических материалов // Рельеф и стратиграфия четвертичных отложений северо-запада Русской равнины. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 25—72.

- Grichuk V. P. Fossil floras as a paleontological basis for the stratigraphy of Quaternary deposits. Principles of stratigraphic division of the Pleistocene based on paleophytological materials. Relief and stratigraphy of Quaternary deposits of the Russian Plain north-west part. Moscow: Publishing House of the AS USSR, 1961, pp. 25—72. (in Russian)

- Даниланс И. Я., Дзилна В. Я., Стелле В. Я. Разрез Жидини // Вопросы четвертичной геологии. Выпуск 3. Рига: Зинатне, 1964. С. 63—140.

- Danilans I. Y., Dzilna V. Y., Stelle V. Y. Zhidini section. Questions of Quaternary Geology. Issue 3, Riga: Zinatne, 1964, pp. 63—140. (in Russian)

- Карабанов А. К., Рылова Т. Б., Демидова С. В. Проблемы стратиграфического расчленения плейстоцена Беларуси // Материалы VII Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода, Апатиты. 2011. С 255—258.

- Karabanov A. K., Rylova T. B., Demidova S. V. Problems of stratigraphic division of the Pleistocene of Belarus. Proc. of the 7th All-Russian Meeting on the Study of the Quaternary Period, Apatity, 2011, pp. 255—258. (in Russian)

- Кондратене О. П. Стратиграфия и палеогеография квартера Литвы по палеоботаническим данным. Вильнюс: Academia, 1996. 209 с.

- Kondratene O. P. Stratigraphy and paleogeography of the Quaternary of Lithuania according to paleobotanical data. Vilnius: Academia, 1996, 209 p. (in Russian)

- Кондратене О. П., Хурсевич Г. К., Логинова Л. П. Биостратиграфическое обоснование возраста озерной толщи разреза Жидини // Проблемы плейстоцена. Минск: Навука i тэхнiка, 1985. С. 86—101.

- Kondratene O. P., Khursevich G. K., Loginova L. P. Biostratigraphic substantiation of the age of the lacustrine strata in the Zhidini section. Problems of the Pleistocene. Minsk: Navuka i tekhnika, 1985, pp. 86—101. (in Russian)

- Красненков Р. В., Холмовой Г. В., Глушков Б. В и др. Опорные разрезы нижнего плейстоцена бассейна Верхнего Дона. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1984. 212 с.

- Krasnenkov R. V., Kholmovoy G. V., Glushkov B. V. et al. Reference sections of the Lower Pleistocene of the Upper Don basin. Voronezh: VSU Publishing House, 1984, 212 p. (in Russian)

- Мамакова K., Рылова T. Б. Аб новых палеабатанiчных даследаваннях разрэза Карчова ў Беларусi / Тэзiсы беларуска-польскага семiнара «Прыродныя працэссы ў плейстацэне и галацэне Беларусi и Польшчы», Минск, 1996. С. 45.

- Mamakova K., Rylova T. B. New paleobotanical studies of the Karchovo section in Belarus. Theses of the Belarusian-Polish seminar "Natural processes in the Pleistocene and Holocene of Belarus and Poland", Minsk, 1996, pp. 45. (in Belarusian)

- Москвитин А. И. Опорные разрезы плейстоцена Русской равнины. М.: Наука, 1976. 201 с.

- Moskvitin A. I. Reference sections of the Pleistocene of the Russian Plain. Moscow: Nauka, 1976, 201 p. (in Russian)

- Палеогеография кайнозоя Беларуси / Под ред. А. В. Матвеева. Минск: Институт геологических наук НАН Беларуси, 2002. 164 с.

- Cenozoic paleogeography of Belarus. Ed. A. V. Matveev. Minsk: Institute of Geological Sciences of the NAS of Belarus, 2002, 164 p. (in Russian)

- Рылова Т. Б., Павловская И. Э., Карабанов А. К. О стратиграфическом расчленении гляциоплейстоцена Беларуси и количестве оледенений // Проблемы геологии Беларуси: материалы юбилейных научных чтений, Минск. 2005. С. 51—54.

- Rylova T. B., Pavlovskaya I. E., Karabanov A. K. On the stratigraphic division of the Glaciopleistocene of Belarus and the number of glaciations. Problems of geology of Belarus: materials of anniversary scientific readings, Minsk, 2005, pp. 51—54. (in Russian)

- Рылова Т. Б., Савченко И. Е. Новые данные о возрасте и стратиграфическом положении межледниковых отложений в разрезе Смоленский Брод // Лiтасфера. 2007. № 2 (27). С. 70—75.

- Rylova T. B., Savchenko I. E. New data on the age and stratigraphic position of interglacial deposits in the Smolensky Brod section. Lithosphere, 2007, No. 2 (27), pp. 70—75. (in Russian)

- Рылова Т. Б., Савченко И. Е. Растительность и климат межледниковых интервалов плейстоцена Беларуси по данным палинологических исследований // Лiтасфера. 2006. № 1 (24). С. 12—26.

- Rylova T. B., Savchenko I. E. Vegetation and climate of interglacial intervals of the Pleistocene of Belarus according to palynological studies. Lithosphere, 2006, No. 1 (24), pp. 12—26. (in Russian)

- Рылова Т. Б. О возрасте и стратиграфическом положении межледниковых отложений разреза Корчево // Доклады НАН Беларуси. 2006. Т. 50. № 3. С. 97—101.

- Rylova T. B. On the age and stratigraphic position of interglacial deposits of the Korchevo section. Reports of the NAS of Belarus, 2006, V. 50, No. 3, pp. 97—101. (in Russian)

- Стратиграфические схемы докембрийских и фанерозойских отложений Беларуси: объяснительная записка / Под ред. С. А. Кручека [и др.]. Минск: БелНИГРИ, 2010. 282 с. + приложение из 15 стратиграфических схем.

- Stratigraphic schemes of Precambrian and Phanerozoic deposits of Belarus: explanatory note. Ed. S. A. Kruchek etc. Minsk: BelNIGRI, 2010, 282 p. + application of 15 stratigraphic diagrams. (in Russian)

- Стратиграфический кодекс России. Изд-е третье, испр. и доп. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2019. 96 с.

- Stratigraphic Code of Russia. Third edition, corrected and expanded. Saint Petersburg: VSEGEI Publishing House, 2019, 96 p. (in Russian)

- Хурсевич Г. К. Стратиграфия плейстоценовых отложений Прибалтики по данным диатомового анализа // Палеогеография и стратиграфия четвертичного периода Прибалтики и сопредельных районов. Вильнюс: Изд-во АН Литовской ССР, 1984. С. 122—130.

- Khursevich G. K. Stratigraphy of Pleistocene deposits of the Baltic region according to diatom analysis. Paleogeography and stratigraphy of the Quaternary period of the Baltic region and adjacent areas. Vilnius: Publishing house of AS of the Lithuanian SSR, 1984, pp. 122—130. (in Russian)

- Шидловская А. В. Палиностратиграфия и условия формирования отложений нижнинского и могилевского подгоризонтов беловежского горизонта плейстоцена Беларуси // Лiтасфера. 2024. № 1 (60). С. 12— 31.

- Shidlovskaya A. V. Palinostratigraphy and formation conditions of deposits of the Nizhninian and Mogilevian substages of the Belovezhian stage of the Pleistocene of Belarus. Lithosphere, 2024, No. 1 (60), pp. 12—31. (in Russian)

- Шидловская А. В., Рылова Т. Б. Палиностратиграфия и условия формирования отложений наревского (верхняя часть) и беловежского (борковский подгоризонт) горизонтов плейстоцена Беларуси // Лiтасфера. 2023. № 1 (58). С. 77—98.

- Shidlovskaya A. V., Rylova T. B. Palinostratigraphy and formation conditions of deposits of the Narevian (upper part) and Belovezhian (Borkovian substage) Pleistocene stages of Belarus. Lithosphere, 2023, No. 1 (58), pp. 77—98. (in Russian)

- Шик С. М., Маудина М. И. Рославльские ме жледниковые озерные отложения Окско-Донской равнины // Проблемы антропогена Центральных районов Русской платформы. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. С. 42—57.

- Shik S. M., Maudina M. I. Roslavlian interglacial lake sediments of the Oka-Don Plain. Problems of the anthropogene of the Central regions of the Russian Platform. Voronezh: VSU Publishing House, 1979, pp. 42—57. (in Russian)

- Шик С. М. Горизонты неоплейстоцена центра Европейской России: сопоставление со ступенями общей стратиграфической шкалы, стратотипы и гипостратотипы // Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода. 2014. № 73. С. 52—62.

- Shik S. M. Neopleistocene horizons of the center of European Russia: comparison with the stages of the general stratigraphic scale, stratotypes and hypostratotypes. Bulletin of the Commission for Study of the Quaternary, 2014, No. 73, pp. 52—62. (in Russian)

- Шик С. М., Борисов Б. А., Заррина Е. П. Проект региональной стратиграфической схемы неоплейстоцена Европейской России // Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода. 2004. № 65. С. 102—114.

- Shik S. M., Borisov B. A., Zarrina E. P. Project of a regional stratigraphic scheme of the Neopleistocene of European Russia. Bulletin of the Commission for Study of the Quaternary, 2004, No. 65, pp. 102—114. (in Russian)

- Шик С. М., Козлов В. Б. Четвертичные отложения Смоленской области // Четвертичные отложения, экология и полезные ископаемые Смоленской области. Смоленск, 2002. С. 11—49.

- Shik S. M., Kozlov V. B. Quaternary sediments of the Smolensk region. Quaternary sediments, ecology and minerals of the Smolensk region, Smolensk, 2002, pp. 11—49. (in Russian)

- Якубовская Т. В., Литвинюк Г. И., Мотузко А. Н. Корчевское межледниковье Беларуси. Минск: Изд-во В. Хурсик, 2014. 161 с.

- Yakubovskaya T. V., Litvinyuk G. I., Motuzko A. N. Korchevo interglacial of Belarus. Minsk: V. Khursik Publishing house, 2014, 161 p. (in Russian)

- Ber A. Geological-floristic setting of the Augustovian (Pastonian, Bavelian?) interglacial lake sediments of Szczebra, near Augustów (NE Poland) // Geological history of the Baltic Sea. Vilnius, 1996. P. 19—20.

- Ber A. Pleistocene of north-eastern Poland and neighbouring areas against crystalline and sedimentary basement // Prace Panstwowego Instytutu Geologicznego. 2000. No. 170. P. 1—89.

- Drees M. An evaluation of the Cromerian complex period of The Netherlands // PalArch's Journal of Vertebrate Palaeontology. 2004. Vol. 2. No. 1. P. 1—12.

- Duigan S. L. Pollen anlyses of the Cromer Forest Bed Series in East Anglia // Philosophical Transactions of the Royal Society of London B. 1963. Vol. 246. P. 149—202.

- Hahne J., Mengeling H., Merkt J., Gramann F. Die Hunteburg-Warmzeit (‘Cromer-Komplex’) und Ablagerungen der Elster-, Saale- und Weichsel-Kaltzeit in der Forschungsbohrung Hunteburg GE 58 bei Osnabrück // Geologisches Jahrbuch. 1994. No. 134. P. 117—165.

- Hahne J., Mengeling H., Merkt J., Gramann F. The Hunteburg interglacial period (‘Cromer complex’) and deposits of the Elster, Saale and Weichselian glaciations in the Hunteburg GE 58 research borehole near Osnabrück // Geological Yearbook. 1994. No. 134. P. 117—165. (in German)

- Janczyk-Kopikowa Z. Flora interglacjału mazowieckiego w Ferdynandowie // Z badan czwartorzedu w Polsce. 1975. T. 17. P. 5—70.

- Janczyk-Kopikowa Z. Flora of the Masovian interglacial in Ferdynandów // From the study of the Quaternary in Poland. 1975. Vol. 17. P. 5—70. (in Polish)

- Janczyk-Kopikowa Z. Palynostratigraphy of the Pleistocene in Poland and the problem of the age of deposits from Biesiekierz (Central Poland) // Annates Universitas Maria Curie-Sklodowska. 1991. B46. P. 111—128.

- Janczyk-Kopikowa Z. Temperate stages of the Mesopleistocene in NE Poland // Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego. 1996. No. 373. P. 49 — 66.

- Kalnina L., Strautnieks I., Cerina A. A Cromerian Complex palaeolake sediment sequence from the Zidini site, south-eastern Latvia / Quaternary International. 2013. Vol. 284. P. 98—109. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.03.022

- Karabanov A., Matveev A., Pavlovskaya I., Rylova T., Savchenko I. Some debatable problems of the Pleistocene stratigraphy of Belarus. IV Seminarium Polsko-Białoruskie, Warszawa. 2006. P. 4—8.

- Korol G. Diatom flora from the Zhidini section and its palaeogeographic and biostratigraphic significance // Geologija. 2005. Vol. 49. P. 29—39.

- Lisicki S., Winter H. Revision of stratigraphical position of the Lower and Middle Pleistocene sediments of northeastern Poland // Geografia Uniwersytetu Adama Mickiewicza. 2004. Vol. 68. P. 259—283.

- Mamakowa K. Plejstocen // Palinologia. Kraków: Wydawnictwa Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, 2003. P. 235—266.

- Mamakowa K. Pleistocene // Palynology. Kraków: Publishing House of the W. Szafer Institute of Botany of Polish Academy of Sciences, 2003. P. 235—266. (in Polish)

- Mamakowa K., Rylova T. The interglacial from Korchevo in Belarus in the light of new palaeobotanical studies // Acta Palaeobotanica. 2007. Vol. 47 (2). P. 425—453.

- Pidek I. A. Palynostratigraphy and vegetation changes during the early Middle Pleistocene, based on new studies of deposits from Ferdynandów (central eastern Poland) // Acta Palaeobotanica. 2015. Vol. 55(1). P. 53—66. DOI: https://doi.org/10.1515/acpa-2015-0002

- Šeirienė V., Karabanov A., Rylova T., Baltrūnas V., Savchenko I. The Pleistocene stratigraphy of the southeastern sector of the Scandinavian glaciation (Belarus and Lithuania): a review // Baltica. 2015. Vol. 28 (1). P. 51—60.

- Stachowicz-Rybka R., Pidek I. A., Żarski M. New palaeoclimate reconstructions based on multidisciplinary investigation in the Ferdynandów 2011 stratotype site (eastern Poland) // Geological Quarterly. 2017. Vol. 61 (2) P. 276—290. DOI: http://dx.doi.org/10.7306/ gq.10.7306/gq.1353

- West R. G. Pleistocene forest history in east Anglia // New Phytologist. 1980. Vol. 85. Is. 4. P. 571—622.

- Winter H. New profile of Augustowski Interglacial in northeastern Poland // Geografia Uniwersytetu Adama Mickiewicza. 2001. Vol. 64. P. 439—450.

- Zagwijn W. H. An outline of the Quaternary stratigraphy of the Netherlands // Geologie en Mijnbouw. 1985. Vol. 64. P. 17—24.

- Zagwijn, W. H. The Cromerian Complex Stage of the Netherlands and correlation with other areas in Europe // The Early Middle Pleistocene in Europe. Rotterdam: Balkema, 1996. P. 145—172.