Палыгорскитовая минерализация в позднепермских континентальных отложениях (опорный разрез на реке Сухоне)

Автор: Гирушева М.И., Лысюк Г.Н., Силаев В.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 8 (152), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128229

IDR: 149128229

Текст статьи Палыгорскитовая минерализация в позднепермских континентальных отложениях (опорный разрез на реке Сухоне)

Многолетние исследования пестроцветных континентальных отложений татарского яруса в сeвeро-запад-ной части Русской плиты уже привели к целому ряду выдающихся геологических и палеонтологических открытий, в частности, к уникальным находкам останков позвоночных животных, ставших главными экспонатами многих палеонтологических музеев мира. Наиболее существенный вклад в это внесли Р. Н. Мурчисон, Э. Вернейль, А. Кейзерлинг, Н. П. Борбот де Марни, С. Н. Никитин, Б. К. Поленов, Л. И. Лутугин, Е. М. Люткевич, М. А. Плотников, А. Л. Буслович [1]. С отложениями татарского яруса связаны также месторождения и проявления многих полезных ископаемых, а именно цеолитов (анальцима), соды, известняков и доломитов, некарбонатных строительных материалов, поделочного камня [2]. Одной из наименее изученных здесь является палыгорскитовая минерализация, которая, как известно, характеризуется полигенностью, т. е. многообразием геологических обстановок образования [3].

Объектом наших исследований послужил палыгорскит, выявленный в 1993 г. академиком Н. П. fiшкиным на одном из наиболее известных обнажений татарского яруса в правом берегу р. Сухоны, напротив с. Дмитриево, входящем в состав опорного разреза [4]. Как показали наблюдения, палыгорс-китсодержащая часть разреза имеет здесь преимущественно карбонатный состав, изученный нами с применением карбонатного химического анализа и рентгеновской дифрактометрии. Пересчет полученных данных на нормативно-минеральный состав дал возможность определить соответствующие горные породы, в рамках современной литологической номенклатуры [5], как доломиты, доломитовые мергели и глины доломитовые (табл. 1). В разрезе ис-

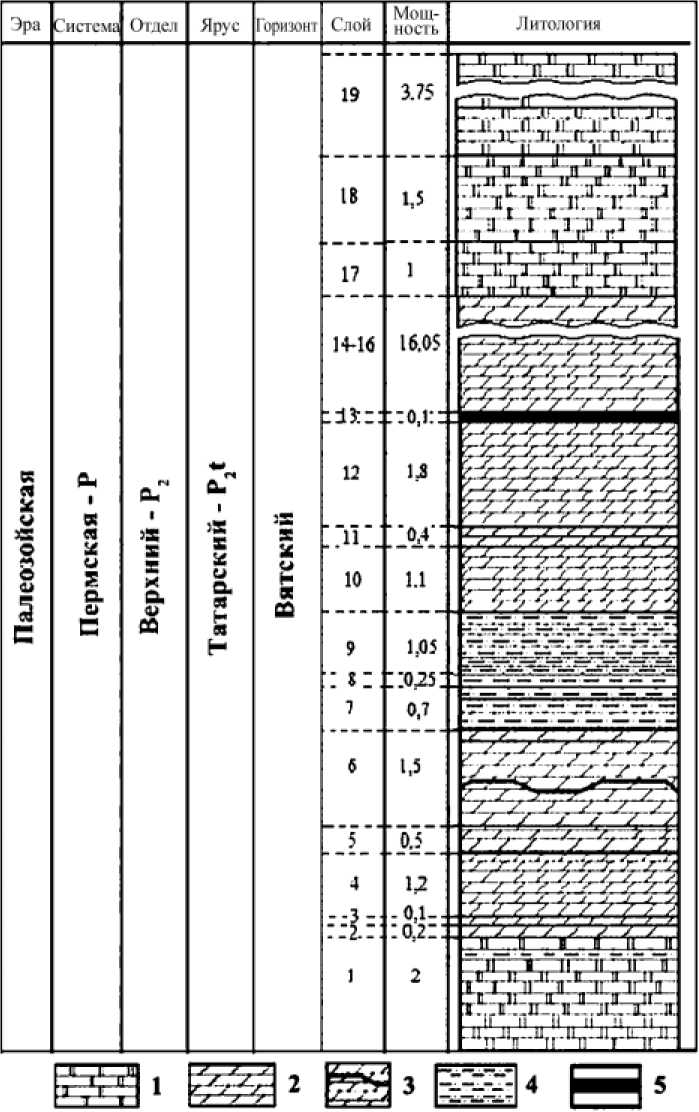

Рис. 1. Схематическая литологическая колонка, составленная по результатам послойного описания разреза палыгорскитсодержащих отложений татарского яруса в обнажении «Дмитриево».

1 — доломиты; 2 — мергели; 3 — мергели с палыгорскитовой минерализацией; 4 — алевролиты, алевроаргиллиты, глины; 5 — углисто-глинистый материал

Т а б л и ц а 1

Химический, минальный и нормативно-минеральный составы карбонатной составляющей в горных породах палыгорскитсодержащего разреза

|

№ п/п |

Компоненты, мае. % |

Миналы, мол. % |

Минералы, % |

||||||

|

СО2 |

СаО |

MgO |

Сумма |

СаСОз |

MgCO3 |

Доломит |

Кальцит |

Магнезит |

|

|

1 |

41.66 |

27.74 |

20.33 |

89.73 |

52.32 |

47.68 |

93.35 |

4.65 |

Нет |

|

2 |

7.42 |

7 |

8.03 |

22.45 |

74.14 |

25.86 |

51.72 |

48.28 |

Нет |

|

3 |

24.13 |

16.57 |

12.18 |

52.88 |

53.96 |

46.04 |

92.09 |

7.91 |

Нет |

|

4 |

24.35 |

15.47 |

14.93 |

55.75 |

53.14 |

46.86 |

91.71 |

6.29 |

Нет |

|

5 |

32.56 |

21.34 |

18.23 |

72.13 |

51.5 |

48.5 |

97 |

3 |

Нет |

|

6 |

19.52 |

12.92 |

13.14 |

45.58 |

52.01 |

47.99 |

95.99 |

4.01 |

Нет |

|

7 |

28.32 |

18.95 |

16.53 |

63.8 |

52.58 |

47.42 |

94.84 |

5.16 |

Нет |

|

8 |

22.47 |

15.83 |

13.65 |

51.95 |

55.35 |

44.64 |

89.29 |

10.71 |

Нет |

|

9 |

32.25 |

21.63 |

17.81 |

71.69 |

52.7 |

47.3 |

94.6 |

5.4 |

Нет |

|

10 |

8.96 |

4.85 |

7.81 |

21.62 |

42.53 |

57.47 |

85.07 |

Нет |

14.93 |

|

11 |

8.53 |

7.02 |

5.46 |

21.01 |

64.67 |

35.33 |

70.65 |

29.35 |

Нет |

|

12 |

7.05 |

5.42 |

5.75 |

18.22 |

60.42 |

39.58 |

79.15 |

20.85 |

Нет |

|

13 |

6.24 |

4.69 |

4.91 |

15.84 |

58.6 |

41.4 |

81.81 |

18.19 |

Нет |

Примечание. 1 — доломит; 2, 10—13 — глина (аргиллит, алевроаргиллит, алевролит) доломитистая; 3—5, 7, 9 — мергель доломитовый; 6 — мергель глинистый доломитовый; 8 — мергель доломитовый известковистый.

следуемых отложений в направлении снизу вверх наблюдаются (рис. 1):

-

1. Доломиты известковистые светло-серые, почти белые, массивные. В нижней части слоя в 0.3 м от его подошвы доломиты становятся сильно трещиноватыми, приобретая брусковидную отдельность. В 0.3 м ниже кровли залегает прослой тонкослоистого алевролита серовато-зеленого цвета толщиной 10 см, местами переходящего в глину черного цвета. По трещинам в доломитах наблюдаются скопления вторичного кварца в виде линзочек, гнезд и прожилок длиной до 30 см, толщиной 5 см. Мощность 2 м.

-

2. Мергели доломитовые светло-коричневого цвета, тонкослоистые с «рисунчатой» текстурой. Мощность 0.2 м.

-

3. Мергели доломитовые светло-серые, с незначительным буроватым оттенком и брусковидной отдельностью. Характеризуются большей массивностью, чем в слое 2. Мощность 0.1 м.

-

4. Мергели доломитовые кирпичнокрасного цвета, слоистые, сильно трещиноватые с комковатой отдельностью. В 0.4 м выше подошвы обнаружены прослои, толщиной 3 см, светлого, почти белого мергеля. Еще выше на 0.8 м упомянутый доломитовый мергель сменяется мергелем доломитовым известковистым светло-серого цвета с зеленоватым оттенком. Мощность 1.2 м.

-

5. Постепенный переход к мергелям доломитовым светло-серым с участками красноватого цвета. Наблюдаются признаки вторичного осветления. Мергели сильно трещиноватые с остроугольной отдельностью. Мощность 0.5 м.

-

6. В приподошвенной части слоя наблюдается горизонт внутрипластово-го дробления переменной толщины — в среднем до 40 см. Здесь горная порода представлена обломками и перетертыми до глинистого состояния фрагментами мергеля доломитового глинистого. Встречаются фрагменты рыхлого кварца. Невысокое содержание доломита в этих породах подтверждается результатами термографического анализа. В средней части горизонта наблюдаются линзовидные скопления белого или чуть желтоватого палыгорскита, местами с кварцем. Толщина таких линзочек составляет 1—3 см. Верхняя часть слоя представлена мергелем доломитовым кирпично-бурым, массивным, сильно трещиноватым, с остроугольной отдельностью и «рисунчатой» слоистостью. На некоторых обломках видны зеркала скольжения. Мощность 1.5 м.

-

7. Аргиллиты доломитистые кирпично-красные, тонкослоистые, трещиноватые с плитчатой отдельностью. Мощность 0.7 м.

-

8. Алевролиты доломитистые зеленовато-серые с плохо сохранившейся слоистостью. Мощность 0.25 м.

-

9. Алевроаргиллиты доломитистые светло-серые с зеленоватым оттенком, участками красноватые, с характерной трещиноватостью. Мощность 1.05 м.

-

10. Мергели доломитовые, кирпично-красные, массивные, тонкослоистые, слаботрещиноватые. Мощность 1.1 м.

-

11. Мергели доломитовые зеленовато-серые, местами с красноватым оттенком, массивные. Мощность 0.4 м.

-

12. Мергели доломитовые пестроцветные, с чередованием слойков красной и серой окраски толщиной 0.5— 1 см. Слойки группируются в прослои толщиной от 5 до 20 см. В средней части интервала мергели имеют преимущественно красный цвет, а выше и ниже характеризуются серой и светло-серой окраской. Мощность 1.8 м.

-

13. Углисто-глинистый материал темно-серого, почти черного цвета. Мощность 0.1 м.

-

14. Мергели доломитовые красноцветные с осветленными светло-серыми прослоями, тонкослоистые, с плитчатой отдельностью. Мощность 1.9 м.

-

15. Пачка преимущественно красноцветных мергелей доломитовых со светло-серыми, почти белыми прослоями. Толщина разноокрашенных прослоев 1 м. Мощность 11.2 м.

-

16. Мергели доломитовые от серого до почти белого цвета, пористые, с сетчатыми прожилками кальцита толщиной 0.5—1 мм. В верхней части слоя мергели более плотные, массивные, с остроугольной отдельностью. Мощность 3 м.

-

17. Горизонт внутрипластового дробления белых доломитов. Сложен обломками, промежутки между которыми заполнены зеленовато-серым пластичным глинистым материалом, насыщенным тонкой доломитовой крошкой. Мощность 1 м.

-

18. Доломиты известковистые крепкие, среднетрещиноватые, с заметной слоистостью. Толщина слойков 0.1— 0.2 м. В доломитах наблюдаются лепешковидные стяжения красных кремней. Вблизи подошвы слоя такие выде- 3

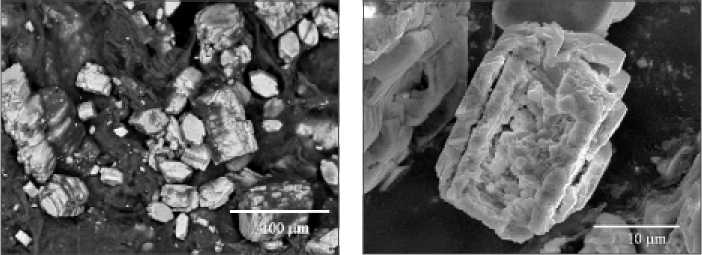

Рис. 2. Типичное выделение палыгорскита в доломитовых мергелях

-

19. Доломиты известковистые, трещиноватые, с брусковитой отдельностью. В верхней части в доломитах наблюдается тонкая слоистость. Мощность 3.8 м.

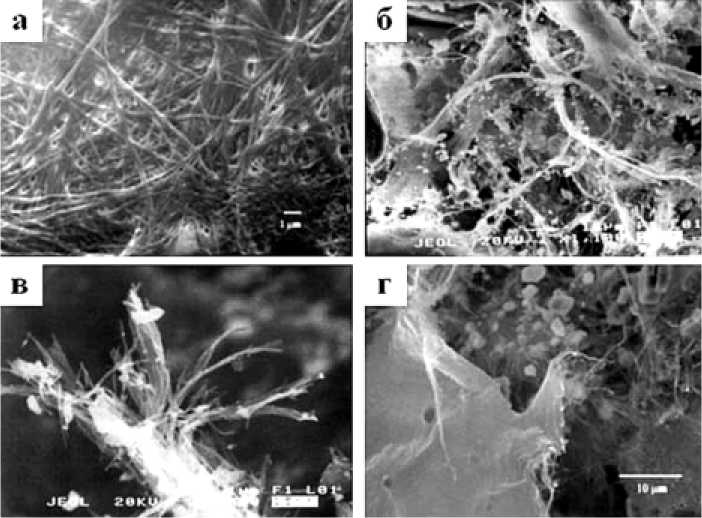

Рис. 3. Морфология волокнистых (а—в) и пластинчатых (г) индивидов палыгорскита. РЭМ-изображения в режиме вторичных электронов

-

20. Мергели доломитовые темно-коричневые, с осветленными прослоями. Видимая мощность достигает 7 м.

ления сливаются в почти сплошной кремневый горизонт толщиной 20— 25 см. Поверхность стяжений неровная. В них часто встречаются карбонатные включения округлой формы, вероятно, представляющие собой реликты замещенных кремнистым веществом карбонатных пород. Мощность 1.5 м.

В охарактеризованном выше разрезе татарского яруса палы- горскит имеет, вероятно, гидрогенную природу, будучи результатом современного эпигенетического минералообразования, хорошо изученного на примере некоторых эвапоритовых формаций [6]. Как показали наблюдения, в нашем случае палыгорскит, вероятно, кристаллизовался из щелочных метеорных вод, циркулирующих в трещиноватых магнезиальных гли-нисто-карбонатных породах, бронированных прослоями водоупорных глин. Замедленная циркуляция этих вод и от- носительно малая насыщенность ими горизонтов доломитовых мергелей обеспечили высокую концентрацию извлекаемых из пород Mg, Al, Fe, SiO2. Образование палыгорскита происходило в местах высачивания пластовых вод сопровождаясь, возможно, процессами переотложения.

Выделения исследуемого палыгорскита представляют собой рыхлые массы преимущественно белого цвета (рис. 2). Под растровым электронным микроскопом выявляется спутанно-волокнистое строение его агрегатов, размер волокон по длине колеблется от десятков до сотен микрон, по толщине не достигает 0.5 мкм (рис. 3). Под оптическим микроскопом без анализатора палыгорскит — бесцветный, местами с желтоватым оттенком. При включении анализатора он обнаруживает прямое погасание, положительное удлинение и желтоватые цвета интерференции.

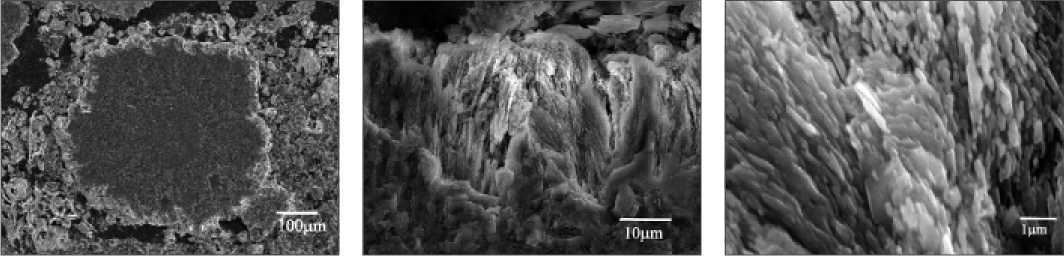

В ассоциации с палыгорскитом отмечаются пелитоморфное глинистое вещество, отдельные зерна доломита размером 0.02 мм, чешуйки серицита, зерна кварца алевритовой размерности и характерные выделения вторичного халцедона (рис. 4). Наиболее интересной минеральной примесью к палыгорскиту являются барит и целестин.

Барит диагностирован по серии рентгендифракционных отражений (Е, в скобках — интенсивности): 3.43 (100), 2.72 (60), 2.47 (10), 2.20 (30), 2.10 (80), 2.04 (15), 1.84 (10), 1.74 (9), 1.66 (10), 1.63 (15). Его содержание на некоторых участках достигает 40 об. %. Под РЭМ этот минерал представлен таблитчатыми и короткопризматическими кристаллами с преимущественным развитием граней ромбической призмы {210}. Размер индивидов варьируется от 10 х 15 до 15 х 40 мкм (рис. 5). Присутствие скелетных вершинно-реберных форм свидетельствует о кристаллизации барита в условиях больших пересыщений.

Рис. 4 . Выделения халцедона в палыгорските. РЭМ-изображения в режиме вторичных электронов

Рис. 5. Вкрапленность монокристаллов барита и целестина в палыгорските. РЭМ-изо-бражения в режиме вторичных электронов

Целестин в палыгорските встречается гораздо реже и в меньших количествах. Он был обнаружен в тяжелой фракции и определен по серии межплоскостных отражений (Е, в скобках — интенсивности): 3.72 (30), 3.44 (25), 3.30 (45), 3.18 (30), 2.97 (30), 2.73 (20), 2.68 (70), 2.37 (15), 2.26 (5), 2.25 (10), 2.16 (10), 2.14 (7), 2.04 (25), 2.00

(25), 1.95 (10), 1.85 (5), 1.77 (10), 1.71 (7), 1.68 (5), 1.64 (5), 1.59 (10), 1.55 (5).

Фазовая диагностика палыгорскита была уточнена рентгеноструктурным методом с использованием дифрактометра Shimadzu XRD-6000 (Cu-анод, I = 30 mA, U = 40 kV, фильтр Ni, шаг сканирования 2θ — 0.02, скорость съемки — 2 °/мин). При этом ис- пользовались порошковые пробы. Идентификация минерала производилась по интернет-базе данных «MINERAL». В результате проведенного исследования были получены вполне качественные рентгеновские дифрактограммы с характерной серией отражений (Е, в скобках — интенсивности): 4.48 (7), 3.76 (8), 3.09 (100), 2.89 (10), 2.72 (75), 2.10 (100), 1.91 (6), 1.84 (12), 1.74 (10), 1.66 (15), 1.63 (15), 1.59 (12), 1.52 (15).

Дополнительные сведения о конституции исследуемого палыгорскита получены с помощью метода ИК-спек-троскопии. Как известно, в соответствующих спектрах доминирует сильная полоса поглощения в области 1250—800 см‒1, обусловленная валентными колебаниями химических связей Si—О—Si и Si‒О. Кроме того, один из максимумов при 920 см‒1 от-

Т а б л и ц а 2

Данные мокрого химического анализа палыгорскита (мас. %) и результаты их пересчета на кристаллохимическую формулу

|

№ п/п |

SiO2 |

TiO2 |

A12O3 |

Fe2O3 |

MgO |

CaO |

SrO |

K2O |

Сумма |

|

1 |

63.30 |

He обн. |

13.23 |

1.40 |

11.41 |

He обн. |

He обн. |

He обн. |

89.34 |

|

2 |

65.67 |

He обн. |

13.69 |

1.37 |

13.14 |

He обн. |

He обн. |

He обн. |

98.16 |

|

3 |

56.23 |

He обн. |

12.96 |

1.94 |

12.31 |

0.45 |

1.41 |

He обн. |

85.80 |

|

4 |

60.15 |

0.42 |

17.56 |

4.63 |

10.02 |

0.87 |

He обн. |

1.07 |

95.90 |

|

5 |

60.11 |

0.63 |

17.46 |

4.61 |

10.13 |

0.87 |

He обн. |

1.08 |

94.87 |

|

6 |

55.47 |

He обн. |

14.31 |

2.82 |

10.05 |

0.81 |

He обн. |

0.40 |

87.38 |

|

7 |

44.01 |

He обн. |

9.83 |

1.74 |

9.25 |

0.43 |

He обн. |

0.19 |

68.95 |

|

8 |

43.89 |

He обн. |

10.24 |

2.00 |

8.90 |

0.55 |

He обн. |

He обн. |

69.87 |

|

9 |

37.17 |

He обн. |

8.73 |

1.83 |

6.43 |

0.33 |

He обн. |

0.19 |

57.13 |

Т а б л и ц а 3

Данные рентгеноспектрального микрозондового анализа состава (мас. %) палыгорскита и результаты их пересчета на кристаллохимическую формулу

|

№ п/п |

Параметры |

SiO2 |

TiO2 |

А120з |

Fe2O3 |

FeO |

MnO |

MgO |

CaO |

H2O+ |

H2O" |

Сумма |

|

1 |

Содержание компонентов, мае. % |

60.89 |

0.27 |

11.64 |

0.76 |

0.48 |

0.06 |

7.54 |

0.55 |

11.84 |

5.42 |

99.45 |

|

Молекулярное количество |

10148 |

34 |

1141 |

47.5 |

67 |

8.5 |

1885 |

98 |

6578 |

3011 |

32607 |

|

|

Атомное количество |

10148 |

34 |

2282 |

95 |

67 |

8.5 |

1885 |

98 |

13156 |

6022 |

33745.5 |

|

|

Формула |

(I |

Hg о.74ре" о.озРе3 o.o4Cao.o4Tio.oiAlo.9 |

l.76fSi4Olol(OH)o.48 3.77H2O |

|||||||||

|

2 |

Содержание компонентов, мае. % |

50.32 |

0.43 |

10.46 |

5.81 |

0.12 |

0.03 |

8.51 |

4.24 |

13.55 |

6.42 |

99.89 |

|

Молекулярное количество |

8387 |

54 |

1025 |

363 |

17 |

4 |

2128 |

757 |

7528 |

3567 |

23840 |

|

|

Атомное количество |

8387 |

54 |

2051 |

726 |

17 |

4 |

2128 |

757 |

15056 |

7133 |

36313 |

|

|

Формула |

fMgi.oiFe^)4HFe37)35C'aO36Ti |

0.03AI 0.9s)2.74 [Si40io](OH)2 87 5.22H2O |

||||||||||

Эмпирические формулы:

1 — (Mg1.08Al0.98Fe0.06)2.12[Si4O10](OH)1.22 nH2O; 2 — (Mg1.2Al0.98Fe0.06)2.24[Si4O10](OH)1.43 nH2O; 3 — (Mg1.31Al11.08Fe0.1 Sr0.06)2.55 [Si4O10](OH)2.18 nH2O; 4 — (Mg0.99Al1.37Fe0.23)2.59[Si4O10](OH)2.55 nH2O; 5 — (Mg1.01Al1.36Fe0.23)2.6[Si4O10](OH)2.56 nH2O; 6 — (Mg1.08Al1.21Fe0.15)2.44[Si4O10](OH)2.09nH2O; 7 — (Mg1.26Al1.05Fe0.12)2.43[Si4O10](OH)1.91nH2O; 8 — (Mg1.22Al1.1Fe0.13)2.45[Si4O10](OH)2 nH2O; 9 — (Mg1.04Al1.1Fe0.15)2.29[Si4O10](OH)1.68 nH2O

вечает колебаниям связей Mg—OH. В области 700—400 см‒1 наблюдается полоса 650 см‒1, которая может быть отнесена к либрационным колебаниям Н2О. Широкая полоса с максимумами при 585—570, 515, 480, 440, 410 см‒1 приписывается деформационным колебаниям связей Si—О—Me и Si—О. Полоса с двумя четкими максимумами при 3630 и 3540 см‒1 отвечает валентным колебаниям гидроксилов, входящих в структуру минерала. Полосы 3380 и 1650 см‒1 приписывают валентным и деформационным колебаниям Н2О. Проведенные исследования показали, что исследуемый минерал характеризуется практически полным набором вышеупомянутых полос ИК-поглощения. Однако при этом наблюдается наложение на этот спектр полос, отвечающих ИК-поглощению в барите, кварце и доломите — характерных минеральных примесях к па- лыгорскиту.

Химический состав палыгорскита определялся классическим методом «мокрой химии» и рентгеноспектральным микрозондовым методом. В последнем случае использовался сканирующий электронный микроскоп JSM-6400, оснащенный спектрометрами с дисперсией по энергиям и по длинам волн. Анализ полученных данных (табл. 2, 3) приводит к следу- so

40 \ ющим выводам.

Исследуемый минерал характеризуется широкими колебаниями химического со-

Fe

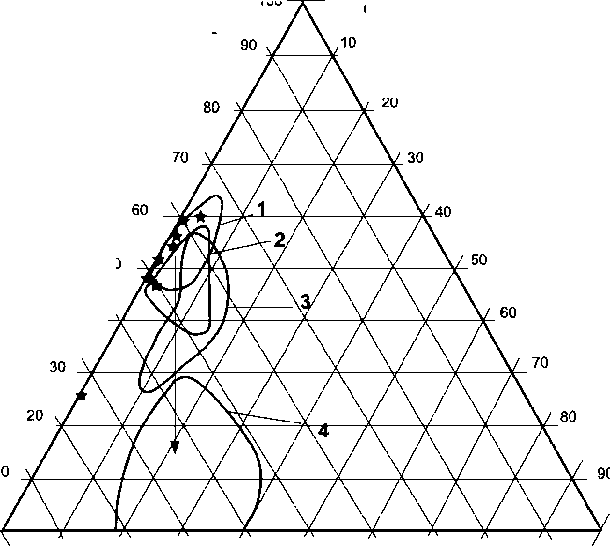

Поля состава палыгорскита из основных геологических типов его минерализации гидротерма-литы; 2 — коры выветривания, карстовые полости и почвы; 3 — пески, песчанистые глины, молассы, карбонатно-глинистые отложения, бентонитовые глины; 4 — магматические породы основного и ультраосновного состава. Звездочками показаны точки состава исследуемого минерала. Стрелка — основной тренд химизма природного палыгорскита

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Рис. 6. Особенности химизма и типоморфизм состава палыгорскита.

Mg

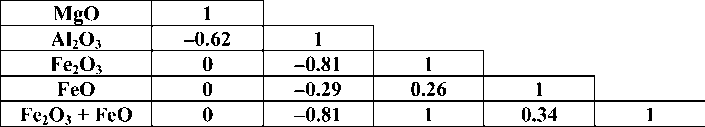

Таблица 4

Матрица коэффициентов парной корреляции основных компонентов состава палыгорскита

става, достигающими, судя по справочным данным [7], не менее 2/3 генерального интервала вариаций состава палыгорскита. Расчеты эмпирических кристаллохимических формул указывают на его стехиометричность, которую не нарушают существенные вариации содержания воды. Расчеты коэффициентов парной корреляции приводят к выводу о том, что в составе палыгорскита проявляется весьма сильная конкуренция между Al, с одной стороны, и Mg+Fe, с другой (табл. 4). Такой результат вполне отражает кри- сталлохимию исследуемого минерала, определяющуюся пропорцией между октаэдрическими катионами Mg2+, Fe2+, Al3+. При этом реализуются две ситуации: (1) конкуренция между трехвалентными (Al3+) и двухвалентными (Mg2++Fe2++Ca2+) катионами; (2) конкуренция между двухвалентными катионами. Следовательно, критериями кристаллохимического типомор-физма в случае палыгорскита выступают атомные отношения Mg/Al (алюминиевый модуль) и Fe/(Fe+Mg+Ca) (модуль железистости).

Расчеты показали, что значение алюминиевого модуля для исследуемого минерала колеблется в пределах от 0.74 до 1.25, что приходится на середину известного по справочнику генерального интервала (0.3—3). Железистость колеблется от 0.05 до 0.42, составляя в среднем 0.13. Это почти в два раза ниже среднего значения, рассчитанного по справочным данным. Таким образом, рассматриваемый минерал является маложелезистой разновидностью типичного палыгорскита.

В рамках современной номенклату- ры геологических типов исследуемая палыгорскитовая минерализация близка к минерализации, образованной на субстрате магматических пород кислого и среднего состава (рис. 6). Это, вероятно, отражает происхождение терригенной примеси в карбонатных отложениях татарского яруса изученного нами разреза.

Авторы благодарят академика Н. П. fiшкина, старшего научного сотрудника В. Н. Филиппова и петрографа А. Н. Шулепову за помощь в исследованиях.

Список литературы Палыгорскитовая минерализация в позднепермских континентальных отложениях (опорный разрез на реке Сухоне)

- Буслович А.. Л., Авдошенко Н. Д., Гар-куша В. И. История геологического изучения Вологодской области // Геология и минеральные ресурсы Вологодской области. Вологда: Изд-во «Русь», 2000.

- Буслович А. Л., Гаркуша В. И., Авдошенко Н. Д., Галкина Л. Б. Геологическое строение и полезные ископаемые Вологодской области. Вологда, 2001. С. 16-20.

- Ломова О. С. Па-лыгорскиты и сепиолиты как индикаторы геологических обстановок. М.: Наука, 1979.

- Опорный разрез татарского яруса реки Сухоны / Под ред. В. Г. Очева. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1981. 116с.

- Шванов В. Н., Фролов В. Т., Сергеева Э. И. и др. Систематика и классификация осадочных пород и их аналогов. СПб: Недра, 1998. 352 с.

- Chahi A., Duringer P., Ais M. et al. Diagenetic transformation of dolomite in tonstevensite in lacustrine sediments from Jbel Rhassoul, Morocco // J. Sed. Petrol, 1999. V. 69. № 5. P. 1123-1135.