Памяти профессора Рафаила Тимофеевича Бойко - к 90-летию со дня рождения

Автор: Никишина Нина Алексеевна, Бойко Евгений Рафаилович, Иванов Александр Викторович, Затолокина Мария Алексеевна, Лапшина Аполлинария Артуровна, Зюкина Екатерина Алексеевна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: История морфологии

Статья в выпуске: 1 т.31, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена биографии Бойко Рафаила Тимофеевича, доктор медицинских наук, профессор, врача, гистолога, эндокринолога, ученика профессора Б.В. Алешина, внесшего значительный вклад в преподавание гистологии, эмбриологии и цитологии в медицинских вузах во второй половине ХХ века. Он заведовал кафедрой гистологии и эмбриологии Ижевского государственного медицинского института (1972-1977), кафедрой гистологии и эмбриологии Курского государственного медицинского института (1977-1980), кафедрой физиологии Херсонского государственного университета (1981-1995). Профессор Р.Т. Бойко оказал значительное влияние на развитие научных морфологических исследований и формирование научного сообщества в России и Украине. Цель исследования - восстановление истории становления российской науки и научной морфологической школы выдающегося отечественного гистолога Б.И. Лаврентьева - Б.В. Алешина, анализ научных работ профессора Р.Т. Бойко, определение его вклада в развитие научного сообщества морфологов и эндокринологов в России и Украине и в систему высшего медицинского образования. Предметом исследования в статье послужила научная биография ученого, гистофизиолога и эндокринолога Р.Т. Бойко, одного из представителей научной морфологической школы Б.И. Лаврентьева - Б.В. Алешина. Объектом исследования стали научные работы Р.Т. Бойко 60-х - 70-х гг. ХХ в. В основу методологии исследования положены сравнительно-исторический, биографический, историко-научный и документально-ретроспективный методы исследования. Авторами статьи доказан вклад профессора Р.Т. Бойко в развитие научного сообщества морфологов и эндокринологов в России и на Украине, в строение и функции гипоталамо-гипофизарной системы и периферических эндокринных желез, в развитие гистохимических и иммунохимических методов исследований. Он стал одним из первых исследователей, окрасивших и описавших строение клеток аденогипофиза, синтезирующих адренокортикотропный гормон. Показан также вклад Р.Т. Бойко в развитие системы высшего медицинского образования в России и научно-исследовательских центров на Украине. Результаты опубликованных научных исследований Р.Т. Бойко являются актуальными и в настоящее время.

Профессор р.т. бойко, курский государственный медицинский университет, курск, юбилей

Короткий адрес: https://sciup.org/143180244

IDR: 143180244 | DOI: 10.20340/mv-mn.2023.31(1).752

Текст научной статьи Памяти профессора Рафаила Тимофеевича Бойко - к 90-летию со дня рождения

Nikishina NA, Boyko ER, Ivanov AV, Zatolokina MA, Lapshina AA, Zyukina EA. To the memory of Professor Rafail Boyko - to 90 Years Anniversary. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological newsletter. 2023;31(1):752. (1).7752

Цель исследования: восстановление истории становления советской науки и научной морфологической школы Б.И. Лаврентьева - Б.В. Алешина, анализ научных работ Р.Т. Бойко, определение его вклада в развитие научного сообщества морфологов и эндокринологов в России и Украине и в систему советского высшего медицинского образования.

Материалы и методы исследования. В работе использовались историкогенетический и историко-системные методы исследования. Материалами исследования являлись опубликованные работы профессора Р.Т. Бойко, архивный фонд и собрание библиотеки Курского государственного медицинского университета, личное дело Р.Т. Бойко, хранящееся в государственном архиве Курской области; воспоминания сына Р.Т. Бойко - доктора медицинских наук, профессора Е.Р. Бойко и воспоминания бывшего студента Р.Т. Бойко - доктора медицинских наук, профессора А.В. Иванова - соавторов настоящей статьи.

Результаты исследования и обсуждение. Рафаил Тимофеевич Бойко был выпускником Днепропетровского государственного медицинского института, после окончания которого обучался в аспирантуре на кафедре гистологии этого же вуза и выполнял кандидатскую диссертацию под руководством ученых Харьковского института экспериментальной эндокринологии и химии гормонов (в настоящее время это Институт проблем эндокринной патологии имени В.Я. Данилевского НАМН Украины). Научными руководителями Р.Т. Бойко были доктор медицинских наук, профессор О.П. Лисогор, возглавлявшая отдел гистофизиологии в Харьковском институте экспериментальной эндокринологии и химии гормонов, и заслуженный деятель науки Украинский ССР, профессор Б.В. Алешин. В этом цикле научных исследований Р.Т. Бойко изучал последствия глубокой степени гипотермии (20-22°С) на функции гипофиза и половых желез. Исследования имели большое значение для внедрения метода терапевтической и клинической гипотермии в практическое здравоохранение. Однако, до середины ХХ века еще не было известно о влиянии гипотермии различной степени на конкретные ткани, органы и, в частности, на репродуктивные функции и регуляцию репродуктивных органов со стороны аденогипофиза.

Целью исследований Р.Т. Бойко было изучение изменений строения и функций аденогипофиза и половых желез после легкой (до 32°С) и глубокой (до 20-22ºС) степени гипотермии. Поскольку в медицине применение гипотермии возможно только под наркозом, второй задачей Р.Т. Бойко стоял вопрос изучения последствий легкой и глубокой гипотермий под влиянием общего наркоза. Учитывая, что метод гипотермии в медицине имеет большие перспективы для применения при состояниях ишемии или кровопотери, в его задачи входило изучение последствий гипотермии в сочетании с гипоксией и гиперкапнией для функций аденогипофиза и половых желез.

Результатами экспериментальных исследований стали следующие основные факты, представленные в таблице 1. У половозрелых крыс-самок при температуре тела сниженной до 20-22°С, содержание фолликулостимулирующего гормона в гипофизе повышается, а уровень лютеинизирующего гормона понижается, при этом гистологическая структура яичников остается неизмененной. У крыс-самцов, аутопсированных в состоянии глубокой степени гипотермии, уровень фолликулостимулирующего гормона в гипофизе повышен, а уровень лютеинизирующего гормона - снижен. Структура семенников остается не измененной и очень сходной со структурой семенников самцов контрольных групп [3-4].

В серии опытов на крысах-самках, аутопсированных при глубокой гипотермии в условиях гипоксии и гиперкапнии, Р.Т. Бойко показал, что в гипофизе этих животных содержание фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона снижается. У крыс-самцов, аутопсиро-ванных в состоянии глубокой гипотермии и гипоксии, в аденогипофизе увеличивается синтез как фолликулостимулирую- щего, так и лютеинизирующего гормонов. У всех крыс, аутопсированных в состоянии глубокой гипотермии, в семенных канальцах хорошо выражены различные стадии сперматогенеза. Аналогичная картина имела место и в семенниках контрольных самцов. Таким образом, у подопытных и контрольных крыс отсутствуют структурные различия в половых железах, что свидетельствовало о том, что снижение температуры тела до 20-22°С в условиях гипоксии не влияет на структуру семенников [3-4].

Полученные результаты и методы исследования в полном объеме представлены в диссертации Рафаила Тимофеевича Бойко на тему «Влияние гипотермии на гонадотропные функции гипофиза и половые железы», которую он защитил в 1963 г. в диссертационном совете Харьковского государственного медицинского института.

Таблица 1

Основные результаты, полученные в ходе исследований Р.Т. Бойко по изменению гонадотропной функции аденогипофиза самок и самцов крыс после глубокой степени гипотермии при 20-22ºС и в состоянии гипоксии и гиперкапнии

|

Определяемые параметры |

Биологические эффекты в различных условиях эксперимента на лабораторных крысах |

|

|

Гипотермия + наркоз |

Гипотермия + гипоксия + гиперкапния + наркоз |

|

|

Концентрация фоликулостиму-лирующего гормона в аденогипофизе крыс-самок |

Повышается |

Понижается |

|

Концентрация лютеинизирующего гормона в аденогипофизе крыс-самок |

Понижается |

Понижается |

|

Концентрация фоликулостиму-лирующего гормона в аденогипофизе крыс-самцов |

Повышается |

Повышается |

|

Концентрация лютеинизирующего гормона в аденогипофизе крыс-самцов |

Понижается |

Повышается |

С 1963 по 1965 гг., Р.Т. Бойко руководил гормональной лабораторией Закарпатского научно-исследовательского института охраны материнства и детства в г. Мукачево (в настоящее время это Украинский НИИ охраны здоровья детей и подростков), в которой он выполнил большую часть своих научных исследований на соискание ученой степени доктора медицинских наук. С 1965 по 1971 гг. он работал ассистентом кафедры гистологии Ворошиловградского государственного медицинского института (в настоящее время это Луганский государственный медицинский институт). В диссертации на соискание ученой степени доктора наук Р.Т. Бойко занимался решением вопроса о возможности гормонального лечения последствий гипоксии у новорожденных и изучал выработку гормонов во всех звеньях гипоталамо-гипофизарной системы и функциональную активность периферических эндокринных желез после острых и хронических гипоксий. Экспериментальными группами являлись, во-первых, новорожденные крольчата, как удобная модель, у которых гистофизиологические процессы сравнимы с аналогичными процессами в организме человека; во-вторых, новорожденные крольчата в состоянии отстрой гипоксии; в третьих, новорожденные крольчата в состоянии хронической гипоксии; в четвертых, патологоанатомические случаи пациентов, умерших в период новорожденности и пациентов, умерших в первый год жизни от заболеваний связанных с хронической кислородной недостаточностью.

В 1970 г. Р.Т. Бойко показал, что в норме у новорожденных крольчат нейроны супраоптического и паравеитрикуляр-ного ядер гипоталамуса недоразвиты, размеры их площадей сечения значительно меньше площадей сечения нейронов взрослых животных и они не синтезируют гормоны. После рождения содержание и выработка гормонов нейронами гипоталамуса нарастает.

У крольчат и новорожденных детей принцип развития коры надпочечников является общим. Как и у новорожденных детей, кора надпочечников новорожденных крольчат содержит хорошо выраженную зародышевую зону, которая редуцируется к концу второй недели постнатального развития. Пучковая и сетчатые зоны коры надпочечников новорожденных крольчат не выражены. Клетки зародышевой коры надпочечников секретируют гормоны и содержат аскорбиновую кислоту, липоиды и кетостероиды. В период постнатального развития новорожденных, содержание аскорбиновой кислоты в надпочечниках снижается. Таким образом, Р.Т. Бойко показал относительно высокую активность коры надпочечников у новорожденных по сравнению с младенческим возрастом и дальнейшее снижение активности надпочечников в постанатальном онтогенезе [5-7].

Изучая функциональную активность щитовидной железы у новорожденных, он выявил, что в норме ее активность у новорожденных выше, чем в следующие периоды онтогенеза. Этот вывод сделан на основании того, что щитовидная железа новорожденных крольчат содержит такое же количество йода, как и железы половозрелых животных. Однако уровень йода, связанного с белками крови, в первые дни после рождения у крольчат повышен; в щитовидной железе новорожденного повышено содержание аскорбиновой кислоты, и уже в первые дни постнатального развития содержание йода и аскорбиновой кислоты в щитовидной железе новорожденных крольчат падает [5-7].

В экспериментальной серии на новорожденных крольчатах в аденогипофизе Р.Т. Бойко выявил незначительную выработку адренокортикотропного гормона и синтез небольших количеств гонадотропных гормонов (в течение первого месяца постнатального онтогенеза) и увеличение выработки тиреотропного гормона уже в первую неделю жизни. Результаты исследований указывали на активный синтез гормонов в яичниках и семенниках у новорожденных крольчат в первый месяц постнатального развития, который затем быстро снижается [5-7].

В экспериментах по изучению функций гипоталамо-гипофизарной системы и функций периферических желез у новорожденных в условиях острой гипоксии Рафаил Тимофеевич показал, что острая гипоксия не оказывает влияния на содержание адренокортикотропного, тиреотропного и гонадотропных гормонов в гипофизе новорожденных крольчат. У крольчат недельного возраста и старше в условиях острой гипоксии адренокортикотропная и тиреотропная функция гипофиза повышается. В клетках зародышевой зоны коры надпочечников новорожденных крольчат уменьшается содержание липоидов и кетостероидов, что указывает на повышение выработки гормонов зародышевой зоны надпочечников. В щитовидной железе уровень йода и аскорби- новой кислоты зависит от возраста животного, в первые сутки после рождения острая гипоксия стимулирует функцию щитовидной железы, после стадии прозрева-ния у крольчат острая гипоксия снижает содержание йода в щитовидной железе и в крови. У новорожденных крольчат в условиях острой кислородной недостаточности уровень секреции в нейронах гипоталамуса возрастает в процессе первого месяца жизни [5-7].

В экспериментах по изучению функций гипоталамо-гипофизарной системы и функций периферических желез у новорожденных в условиях хронической гипоксии Р.Т. Бойко показал, что в условиях хронической 8-ми, 14-ти или 30-ти суточной гипоксии у крольчат наступает снижение гликокортикоидной функции коры надпочечников, функций щитовидной железы и гонад, нарушается рост и секреторная активность нейронов супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса, часть нейронов подвергается дегенеративному распаду [5-7].

Исследуя функции гипоталамо-гипофизарной системы и функций периферических желез у пациентов, умерших на первом году жизни Р.Т. Бойко, показал, что в эндокринных железах (коре надпочечников, щитовидной железе и гонадах) содержание липоидов, кетостероидов и аскорбиновой кислоты незначительное. Особенно мало липоидов, кетостероидов и аскорбиновой кислоты у мертворожденных плодов и детей, умерших в период новорожденности. В нейронах супраоптического и паравентрикулярного ядер пациентов, умерших на первом году жизни, выражены явления дегенеративного распада некоторых секреторных клеток, в оставшихся нейронах содержание гормонов повышено [5-7].

Суммируя полученные Р.Т. Бойко факты, можно сделать вывод, что в условиях кислородной недостаточности наступает отчетливое изменение функционального состояния коры надпочечников, щитовидной железы и гонад не только у взрослого организма, но и у новорожденных. Вместе с тем, учитывая общепризнанную зависимость функции указанных эндокринных желез от состояния гипота- ламо-гипофизарной системы, можно было бы ожидать известного соответствия между их активностью и уровнем тропных функций аденогипофиза. Однако, результаты проведенных опытов дали основание для заключения о том, что у половозрелых животных зависимость между функцией периферических эндокринных желез и уровнем тропных гормонов аденогипофиза сохраняется только в физиологических условиях [5-7]. В условиях хронического кислородного голодания взрослого организма соответствие между состоянием ги-поталамо-гипофизарной системы и периферическими эндокринными железами оказывается нарушенным. Это и дало основание Р.Т. Бойко высказать мнение, что в условиях острой и хронической гипоксии организма регуляция функции периферических эндокринных желез осуществляется парагипофизарно. Это положение впервые было высказано его учителем, профессором Б.В. Алешиным в 50-х гг. ХХ в.

Результаты исследований Р.Т. Бойко свидетельствовали об отсутствии параллелизма между уровнем тропных гормонов в гипофизе и активностью соответствующих эндокринных желез у новорожденных крольчат не только в условиях гипоксии, но и в период их раннего постнатального развития. У новорожденных крольчат функция щитовидной железы повышена, тогда как в аденогипофизе присутствие тиреотропного гормона не выявлено, так как он начинает синтезироваться только к концу первой недели постнатальной жизни. Таким образом, Р.Т. Бойко был глубоко убежден, что в организме новорожденных функционирует особый парагипофизарный путь регуляции функции периферических эндокринных желез как в обычных условиях, так и при кислородном голодании [5-7].

В 1968 г. на заседании диссертационного совета Харьковского государственного медицинского института Р.Т. Бойко защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему «Влияние гипоксии на функцию некоторых эндокринных желез и активность невронов ядер переднего гипоталамуса у животных в период их раннего постнатального онтогенеза». После защиты докторской диссертации, Р.Т. Бойко был утвержден в ученом звании профессора, с 1972 г. возглавлял кафедру гистологии и проводил научные исследования в Ижевском государственном медицинском институте (рис. 1) [8-9]. В Ижевске под руководством Рафаила Тимофеевича были выполнены и защищены две кандидатские диссертации по гистологии. Именно там он выполнил наиболее известные свои работы [10-12], одна из которых была опубликована в журнале «Neuroscience and Behavioral Physiology» [13] и на которые до сих пор ссылаются многие исследователи. В этих статьях приводятся результаты его исследований клеток аденогипофиза синтезирующих адренокортикотропный гормон, поскольку до 1976 г. в науке не было известно какие именно клетки аденогипофиза синтезируют адренокортикотропный гормон. Высказывались лишь предположения, что это базофильные, ацидофильные или хромофобные клетки.

С помощью иммуногистохимических методов профессор Р.Т. Бойко установил, что кортикотропоциты располагаются в аденогипофизе неравномерно и в разных участках имеют различное строение. В вентральной области, рядом с крупными сосудами кортикотропоциты имеют размер 3-4 мкм, они полигональной формы, их секрет располагается по периферии клетки. Рядом с ними располагаются крупные кортикотропоциты, размером около 10 мкм, слегка вытянутые по форме и у которых в цитоплазме, содержатся вакуоли с незначительным количеством секрета. В медиальной части аденогипофиза располагаются единичные кор-тикотропоциты, округлой формы, корти-котропоциты средних размеров около 7-8 мкм и они содержат значительное количество адренокортикотропного гормона, который накапливается в перинуклеарной зоне. Рядом с ними и вокруг располагаются клетки, которые передают этот секрет кровеносным капиллярам. По окраске кортикотропоциты являются неоднородной группой клеток. Большинство из них -это хромофобные базофилоподобные аденоциты, но в некоторых из них можно обнаружить окрашивающиеся гранулы

(альдегид-фуксиновые и ШИК-положительные гранулы). Длительный стресс у животного (критическое время около 1 часа), приводит к полному истощению этих клеток и лишь некоторые сохраняют свой запас адренокортикотропного гормона [10-11, 13].

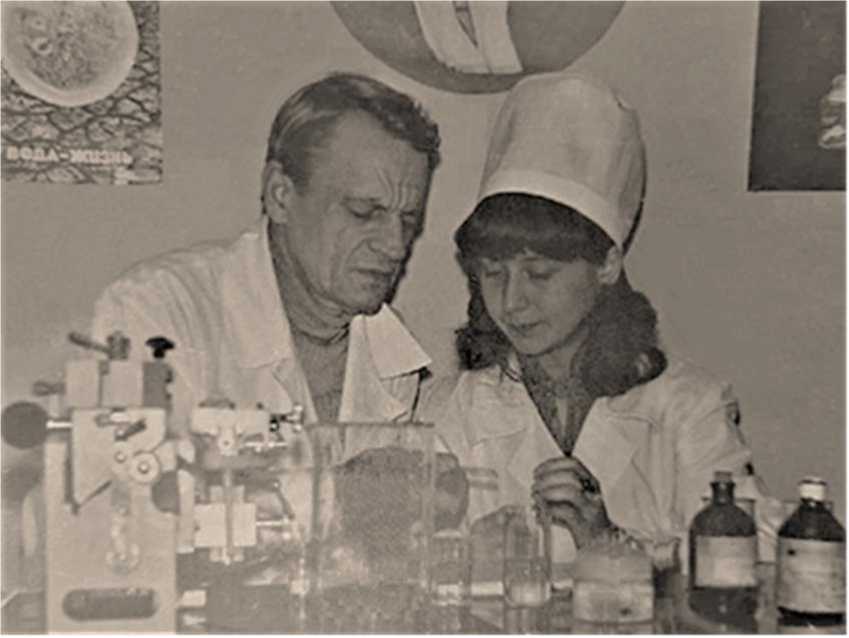

С 1977 по 1984 гг. Р.Т. Бойко работал в г. Курске и заведовал кафедрой гистологии Курского государственного медицинского института (рис. 2-4) [10-16]. В Курске он оказал значительное влияние на развитие педагогической школы преподавания гистологии - его бывшие студенты, доктора наук, профессора А.А. Должиков и А.В. Иванов возглавляют кафедру гистологии, эмбриологи, цитологии Курского государственного медицинского университета начиная с 1998 г.

Рис. 1. Доктор медицинских наук, профессор Бойко Рафаил Тимофеевич, советский ученый-гистофизиолог, эндокринолог, заведующий кафедрой гистологии и эмбриологии Ижевского государственного медицинского института (1972-1977), г. Ижевск, 1972 г. Фотография из личного архива соавтора статьи Е.Р. Бойко

Рис. 2. На совещании-семинаре по повышению квалификации заведующих (профессоров) кафедр гистологии в Киевском ордена Трудового красного знамени медицинском институте имени академика А.А. Богомольца, г. Киев, сентябрь 1980 г. Слева - профессор В.Г. Козы-рицкий - заведующий кафедрой гистологии, справа - профессор Р.Т. Бойко, заведующий кафедрой гистологии Курского государственного медицинского института. Фотография из личного архива соавтора статьи Е.Р. Бойко

Рис. 3. Профессор Р.Т. Бойко со студенткой во время приготовления гистологических препаратов, г. Курск, 1980 г. Фотография из архивного фонда Курского государственного медицинского университета

Рис. 4. Профессор Р.Т. Бойко (стоит справа) с сотрудниками кафедры физиологии Херсонского государственного педагогического института, г. Херсон, Украина, 1991 г. Фотография из личного архива соавтора статьи Е.Р. Бойко

В 1985 г. Р.Т. Бойко вернулся в Украину и работал в Херсонском государственном педагогическом институте до 1995 г. (рис. 4). Он умер в 62 года и, к сожалению, многие из его научных работ этого периода так и остались неоконченными и не были опубликованы.

Заключение. Доктор медицинских наук, профессор Рафаил Тимофеевич Бойко (20.12.1932, Архангельск – 19.10.1995, Херсон), врач, гистолог, эндокринолог, ученик заслуженного деятеля науки УССР профессора Б.В. Алешина внес значительный вклад в преподавание гистологии, эмбриологии и цитологии в медицинских вузах во второй половине ХХ века. Он заведовал кафедрой гистологии и эмбриологии Ижевского государственного медицинского института (1972-1977), кафедрой гистологии и эмбриологии Курского государственного медицинского института (1977-1980), кафедрой физиологии Херсо- нского государственного университета (1981-1995). Профессор Р.Т. Бойко оказал значительное влияние на развитие научных морфологических исследований и формирование профессионального научного сообщества гистологов в России и Украине. Сферой его научных интересов являлось изучение влияния гипоксии на гистологическое строение и функции ги-поталамо-гипофизарной системы и периферических эндокринных желез у новорожденных и половозрелых животных, воздействие гипотермии на строение аденогипофиза, гонадотропную функцию гипофиза, на строение и функции половых желез после глубокой гипотермии и гипоксии у животных разного пола. Совместно с доктором биологических наук, профессором Ю.М. Ирьяновым, он стал первым в мире ученым, окрасившим и описавшим строение клеток аденогипофиза, синтезирующих адренокортико- тропный гормон, им внесен значительный вклад в развитие гистохимии и иммуно- химии и нейроэндокринологии в целом.

Список литературы Памяти профессора Рафаила Тимофеевича Бойко - к 90-летию со дня рождения

- Ivanov AV, Nikishina NA, Zatolokina MA, Puchkov VI. Istoricheskie aspekty izucheniya posledstviy gipotermii dlya funktsiy gipofiza i polovykh zhelez. Istoriya nauki i tekhniki. 2022;7:59-64. In Russian

- Nikishina NA, Ivanov AV, Puchkov VI. Vklad kurskikh gistologov v razvitie endokrinologii v KhKh veke.- V kn.: Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy i metodicheskoy konferentsii, posvyashchennoy godu fundamental'nykh nauk «Sovre-mennye aspekty morfologii, patomorfologii i onkopatologii organizma cheloveka».- Kursk, 2022.- S. 281-290. In Russian

- Boyko RT. Izmenenie stimuliruyushchikh funktsiy gipofiza pri gipotermii na fone primeneniya narkoticheskikh veshchestv.- V kn.: Sb. nauch. tr. «Fiziologiya i patologiya endokrinnykh zhelez».- Khar'kov, 1961.- S. 15-17. In Russian

- Boyko RT. Soderzhanie tireotropnogo i gonadotropnykh gormonov v gipofize samtsov i samok pri glubokoy gipoter-mii.- V kn.: Sb. nauch. tr. «Fiziologiya i patologiya endokrinnykh zhelez».- Khar'kov, 1962.- S. 58-61. In Russian

- Boyko RT. Vliyanie gipoksii na funktsiyu nadpochechnikov u novorozhdennykh zhivotnykh.- V kn.: Fiziologiya i patolo-giya endokrinnoy sistemy. Khar'kov, 1965.- S. 69-70. In Russian

- Boyko RT. Reaktsiya nevronov perednego gipotalamusa na gipoksiyu u zhivotnykh v period rannego ontogeneza.- V kn.: Voprosy klinicheskoy i teoreticheskoy meditsiny.- Kiev, 1969.- S. 145-146. In Russian

- Boyko RT. Vliyanie gipoksii na endokrinnye zhelezy rastushchego organizma.- V kn.: Materialy VIII Vsesoyuznogo s"ezda anatomov, gistologov i embriologov.- Tashkent, 1974.- S. 254-255. In Russian

- Boyko RT. Soderzhanie gomoripolozhitel'nogo neyrosekreta v gipotalamo-gipofizarnoy sisteme krys v postna-tal'nom ontogeneze.- V kn.: Materi-aly VII Mezhdunarodnogo simpoziuma po neyroendokrinologii. Leningrad, 1976.- S. 134-136. In Russian

- Boyko RT. Osobennosti gistofiziologii sekretornogo protsessa kletok adenogipofiza pri reaktsii napryazheniya v zavisimosti ot vozrasta.- V kn.: Materialy II S"ezda endokrinologov USSR. Kiev, 1977.- S. 39-41. In Russian

- Boyko RT, Ir'yanov YuM. Immunogistokhimicheskaya kharakteristika kletok adenogipofiza, produtsiruyushchikh adreno-kortikotropnyy gormon. Arkhiv anatomii, gistologii i embriologii. 1977;73(8):32-35. In Russian

- Ir'yanov YuM, Ivshin BL, Boyko RT. Metodika dokrashivaniya preparatov pri immunofluorestsentnykh issledovani-yakh gipofiza. Arkhiv anatomii, gistologii i embriologii. 1978;75(7):96-98. In Russian

- Boyko RT. Funktsional'naya aktivnost' kortikotropotsitov gipofiza pri razlichnom kharaktere smerti. Kazanskiy meditsinskiy zhurnal. 1978;5:193-196. In Russian

- Boiko RT, Ir'yanov YuM. Immunochemical characterization of adenohypophyseal cells producing adrenocorticotrophic hor-mone. Neuroscience and Behavioral Physiology. 1979;9(3):316-319

- Boyko RT. Lyuministsentnaya mikroskopiya v izuchenii nukleinovykh kislot endokrinnykh zhelez.- V kn.: Materialy I konferentsii po lyumi-nistsentnomu analizu v biologii i meditsine. Riga, 1981.- S. 273-275. In Russian

- Boyko RT. Sekretornaya aktivnost' adenogipofiza v usloviyakh blokady adrenergicheskikh vliyaniy gipotalamusa.- V kn.: Materialy Kh Vseso-yuznogo s"ezda anatomov, gistologov i embriologov.- Minsk, 1981.- S. 205-207. In Russian

- Boyko RT. Sostoyanie tropnykh funktsiy adenogipofiza v usloviyakh pri khronicheskom stresse.- V kn.: Materialy I Vserossiyskogo s"ezda anatomov, gistologov i embriologov.- Orenburg, 1982.- S. 293-295. In Russian