Памятник атлымской культуры на реке Ендырь

Автор: Кокшаров С.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (31), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522609

IDR: 14522609 | УДК: 903.4

Текст статьи Памятник атлымской культуры на реке Ендырь

С 1999 г. Югорской археологической экспедицией Института истории и археологии УрО РАН и Уральского государственного университета (г. Екатеринбург) ведется изучение археологических памятников в большой излучине р. Ендырь, левого притока нижней Оби, в 71 км к юго-юго-востоку от г. Нягань в Октябрьском р-не Ханты-Мансийского АО Тюменской обл. (рис. 1, А ). Во внутренней петле излучины находится и поселение Ендыр-ское VIII. Оно занимает участок левобережной надпойменной террасы р. Ендырь высотой 2,0–3,5 м, заросшей хвойным лесом и покрытой лесной подстилкой из мхов, багульника и хвойного опада. Памятник расположен на оконечности мыса, плавно понижающегося с северо-запада на юго-восток в заболоченную пойму реки. Границы поселения совпадают в целом с конфигурацией мыса, хотя они неизбежно будут уточняться в ходе дальнейших раскопок. На поверхности террасы хорошо различимы две крупные жилищные впадины. Одна из них, окруженная сильно расползшейся валообразной насыпью, расположена на оконечности мыса. Изучение данного объекта раскопками затруднено из-за близости грунтовых вод. Другая впадина маркирует северо-западную границу поселе-

А

Б

Рис. 1. Расположение поселения Ендырское VIII ( А ) и план раскопов 1999–2005 гг. на этом поселении ( Б ).

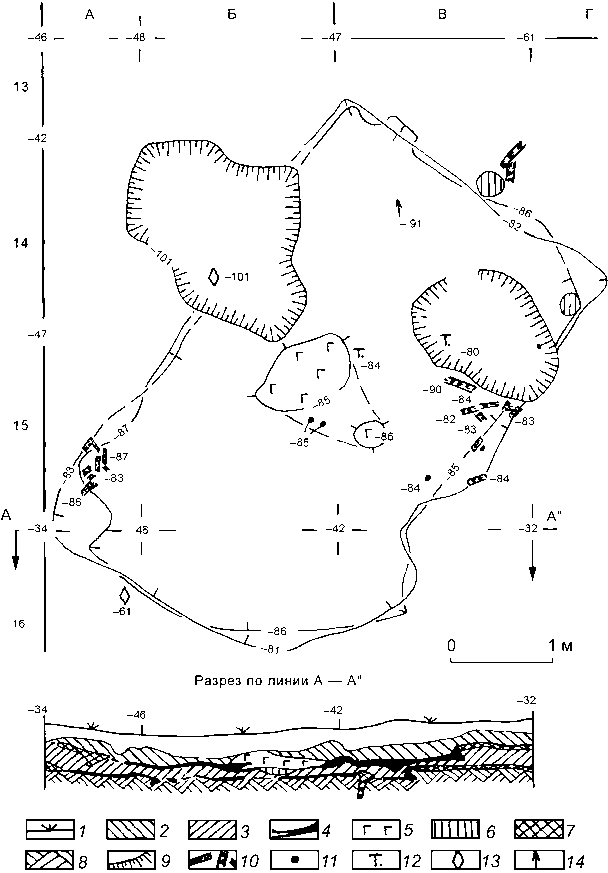

Рис. 2. План и профиль жилища позднего бронзового века.

1 – современный подзол и лесная подстилка; 2 – культурный слой раннего железного века; 3 – культурный слой позднего бронзового века; 4 – темно-серый песок на полу жилищ бронзового и железного веков; 5 – бурый песок; 6 – прокал; 7 – погребенный подзол; 8 – материк; 9 – перекопы и вывороты деревьев; 10 – горелые плахи и жерди; 11 – капли металла; 12 – обломки тиглей; 13 – двусторонне обработанные каменные орудия; 14 – обломок наконечника стрелы.

го?) века и 33 захоронения XIV/XV– XVI/XVII вв. [Зыков, Кокшаров, 2006, с. 116–117, 119–124]. На изученной части поселения встречались единичные фрагменты керамики с крестовым орнаментом, относящейся к концу бронзового века. Однако лишь в 2003 г. удалось раскопать остатки сооружения этого времени. Оно располагалось в 12 м к юго-юго-востоку от укрепленного жилища (рис. 1, Б ).

Предлагаемая работа посвящена материалам переходного времени от бронзового века к железному. Они представляют собой достаточно “чистый” в археологическом отношении комплекс, т.к. почти две трети находок связаны с жилищем. Новые данные позволяют откорректировать характеристику материальной культуры таежного населения Западной Сибири в указанный период и, надеюсь, привлекут внимание специалистов, изучающих проблемы древней истории региона.

Описание обнаруженных объектов

Остатки сооружения переходного времени от бронзового к железному веку обнаружены в северо-западной части памятника на уч. А–Г/13–16 и до раскопок не прослеживались*. Удалось выяснить, что после прекращения функционирования постройки на ее месте возникла небольшая западина. В раннем железном веке в ней построили другое жилище, пол которого располагался на 5–10 см выше основания объекта эпохи бронзы.

Постройка была наземной, углублена в погребенную почву не более чем на 10 см (рис. 2). Ее очертания от- ния. Она окружена по периметру довольно высоким валом (1,1–1,5 м), а с северо-запада и северо-восто-

слежены на двух уровнях: –81… –82 и –86…–87 см**. В плане сооружение имело форму прямоугольника

ка – прерывающимся рвом, наличие которого позволило отнести жилище к числу укрепленных.

В 1999–2005 гг. раскапывалась центральная часть поселения и было изучено 427,5 м2 культурного слоя (рис. 1, Б). На этой площади обнаружены самые разнообразные археологические объекты: остатки мастерской эпохи бронзы [Кокшаров, Погодин, 2005], семь жилищ раннего железного века, одно средневековое, погребение бронзового (или железно- размером 5,2 × 3,3 (3,4) м, длинными сторонами ориентированного по линии СВ-ЮЗ. Следы выхода из постройки не прослеживались. С этим сооружением связаны обломки горелых жердей, зафиксированные около западного угла и в средней части юго-восточной стены. Два фрагмента сгоревшего бревна (столба?) лежали у центра северо-восточной стены (уч. В/14) на уровне погребенного подзола. Здесь же находилась ямка от столба, заполненная ярко-красным прокаленным песком. Еще одна ямка с прокаленным песком была в северо-восточном углу.

На ровном полу (ур. –85…–86 см) в центральной части сооружения зафиксировано пятно бурого цвета размером 1,38 × 1,00 × 0,04 м. Неоднократно замечено, что подобные пятна возникают на месте расположения открытых кострищ (см. напр.: [Чемякин, Кокшаров, 1984, с. 117; Борзунов, Чемякин, 1994, с. 188]).

Описание находок

Несмотря на незначительные размеры объекта, в нем сосредоточено большое количество находок.

Здесь были собраны фрагменты и развалы 18 сосудов, обломки двух тиглей, три капли металла и единичные изделия из камня. Посуда, найденная за границами объекта, не образует скоплений и обычно фрагментирована.

Керамика

По своему назначению керамика может быть разделена на бытовую (30 экз.) и производственную (2 экз.).

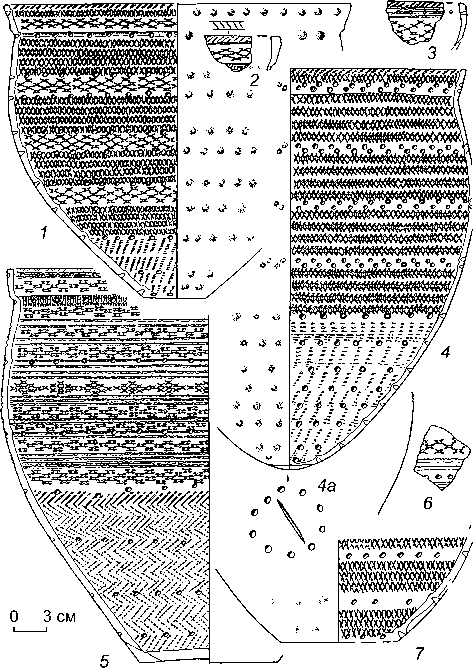

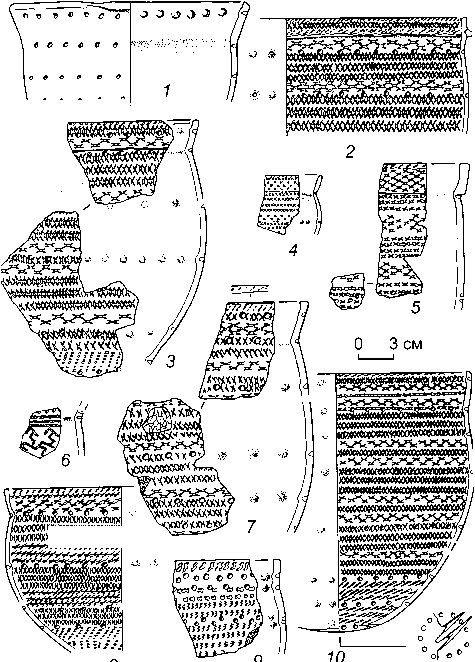

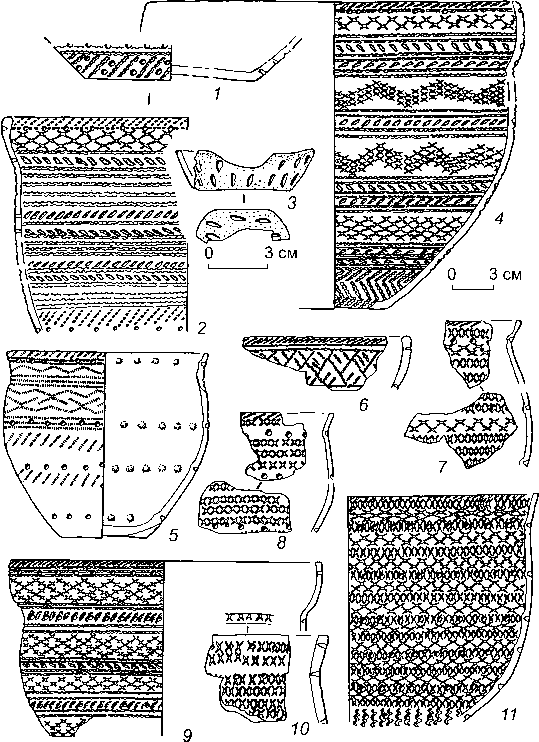

Морфологические и технологические особенности бытовой керамики. Она представлена горшками с круглым и плоским дном, выделенными по 25 венчикам и 5 стенкам, а также фрагментами двух индивидуальных емкостей. Горшки имеют прямые (11 экз.) или дуговидные (14 экз.) шейки. Последние, в свою очередь, можно разделить на слабо (5 экз.) и сильно (9 экз.) выгнутые. В основании шеек на месте перехода к плечикам неоднократно зафиксированы уступы (рис. 3, 2 , 5 ; 4, 5 ) либо неглубокие бороздки и желобки (рис. 3, 1 , 4 ; 4, 3 , 8 ). В одном случае на шейке был налепной валик, сформованный поверх подготовленной заранее канавки (рис. 4, 2 ).

Рис. 3. Керамика атлымской культуры из заполнения жилища ( 1 , 4 , 5 , 7 ) и из межжилищного пространства ( 2 , 3 , 6 ). Ендырское VIII.

10а

Рис. 4. Керамика атлымской культуры из заполнения жилища. Ендырское VIII.

XXXXXXXXXKXXXXWX хдахххххкхххххххх

Сохранность материала позволила сделать графическую реконструкцию сосудов (см. рис. 3–5) и установить их параметры. У 12 экз. замерен диаметр по венчику (от 14,4 до 30,5 см), у пяти из них – высота. У 4 экз. первый показатель превышает второй, т.е. эти сосуды приземистые. Наряду с посудой средних и крупных размеров встречены фрагменты от двух малых емкостей (рис. 5, 3 ).

Почти треть сосудов ремонтировалась: на шейках и стенках видны сквозные отверстия. Перфорация велась обычно по ямкам, где толщина стенок минимальная. Кроме того, в коллекции есть фрагменты плоского днища со сквозными отверстиями, сделанными по сырой глине концом круглой палочки. Сломанная посуда не выбрасывалась, а собиралась в рассматриваемом сооружении, где использовалась вторично. На днищах пяти сосудов отмечены от одного до трех глубоких пропилов (некоторые из них сквозные), возникших в результате заточки (?) каких-то длинных узких предметов (см. рис. 3, 4а ; 4, 10а ). Судя по характерным следам сработанности, от-

Рис. 5. Керамика атлымской культуры из межжилищного пространства. Ендырское VIII.

дельные черепки служили скребками. Наличие в коллекции ошлакованных фрагментов указывает на их использование в литейном производстве.

Керамика отличается тонкостенностью (4–5 мм) и тщательной – до лощения – обработкой стенок. В глине содержится примесь песка и измельченной каменной крошки (гранит?), которая встречается в сочетании с шамотом. У 6 экз. примеси визуально неразличимы.

Орнаментация посуды. Внешняя поверхность сосудов покрыта орнаментом, выполненным фигурными штампами в виде косого, редко прямого креста, змейки и гребенки. Узоры разрежены поясками из ямок, образующих на внутренней стороне выступы – “жемчужины”. Из особенностей можно отметить декор, выполненный крестовым штампом в технике отступания (см. рис. 4, 8 , 9 ), а также сбой при нанесении орнамента, когда мастер неожиданно перешел от техники печатной гребенки к “шагающей” (см. рис. 3, 4 ).

Орнаментальные композиции состоят из трех зон, которые выделены и морфологически. Это шейка, плечико с туловом и придонная часть. Границы меж- ду зонами обозначены рядами ямок. Несмотря на использование одних и тех же фигурных штампов при украшении всей посуды, наблюдаются различия в выборе орнаментиров, их сочетании и наборе узоров. Как ни странно, но морфологически разные сосуды – горшки с прямыми и слабо выгнутыми шейками – обнаруживают между собой бóльшее сходство по декору, чем, скажем, однотипные с дугообразными шейками. Таким образом, можно вести речь о двух группах керамики, различающихся между собой по орнаменту.

На посуде первой группы наблюдается довольно стандартное заполнение орнаментальных зон, часто разделенных цепочками ямок. Это одно – четырехрядные пояски из крестовых отпечатков, перемежающиеся с рядами ямок (см. рис. 3, 4 , 7 ), оттисками креста, расположенными в шахматном порядке и образующими зигзаги или ромбы (см. рис. 3, 1 ; 4, 2 – 4 , 7 , 8 , 10 ; 5, 7 , 8 , 10 , 11 ). Поверх плотных крестовых узоров нанесены ряды ямок. В придонной части имеются один – три пояска из наклонных отпечатков гребенки, разделенных цепочками ямок (см. рис. 3, 1 , 4 ; 4, 1 , 8 , 10 ); в одном случае гребенчатый штамп заменен крестовым (см. рис. 3, 7 ) и единично в придонной зоне встречены оттиски змейки (см. рис. 5, 11 ).

Особенность керамики второй группы – использование для ее орнаментации т.н. струйчатого штампа, оставлявшего на поверхности оттиск в виде не вполне четкой волны. Декор посуды подчинен горизонтальной зональности. Выделяется зона под венчиком в виде по-

Спектральный анализ металла из атлымского жилища пос. Ендырское VIII *

|

№ |

Образец |

Cu |

Sn |

Pb |

Bi |

Ag |

Zn |

As |

Sb |

Fe |

Ni |

Co |

Au |

|

1 |

Капля (уч. Б/15, жилище) |

Осн. |

<0,003 |

0,004 |

0,006 |

0,25 |

0,03 |

0,4 |

0,07 |

0,04 |

0,02 |

<0,0004 |

0,009 |

|

2 |

То же |

» |

0,013 |

0,005 |

0,05 |

0,1 |

0,06 |

0,3 |

0,2 |

0,02 |

0,03 |

<0,0004 |

0,007 |

|

3 |

Капля (уч. В/15, жилище) |

» |

0,003 |

0,01 |

0,04 |

0,14 |

0,04 |

1 |

0,08 |

0,02 |

0,05 |

<0,0004 |

0,004 |

*Атомно-эмиссионный спектрометрический анализ металла выполнен в Институте неорганической химии СО РАН.

яска из наклонных отпечатков змейки или гребенки. Средняя часть шейки покрыта крестовыми отпечатками, расположенными в шахматном порядке, которые образуют простые и сложные зигзаги (см. рис. 3, 2 , 3 ; 5, 4 , 9 ), ромбы (см. рис. 3, 5 ; 5, 2 ) или имитируют сетку (см. рис. 4, 5 ). Лишь в одном случае на шейке встречен орнамент в виде плетенки (см. рис. 5, 6 ). Эти узоры ограничены снизу и сверху одним-двумя поясками из оттисков гребенчатого или “струйчатого” штампа, поверх которых нередко нанесены ряды ямок (см. рис. 3, 2 , 3 , 5 ; 5, 2 , 4 , 6 , 9 ). На плечике и тулове повторяются элементы, характерные для средней части шейки. Чередующиеся по вертикали зигзаги (см. рис. 5, 4 ), ромбы (см. рис. 3, 5 ), разнонаклонные отпечатки штампов ограничены горизонтальными линиями и воспринимаются как нарядные ленты (см. рис. 5, 2 , 4 , 9 ). На плечике одного сосуда сохранился фрагмент зигзага со ступенчатыми ответвлениями, которые именуются обычно меандроидными узорами (см. рис. 4, 6 ). Придонная зона резко отличается от вышерассмотренных елочкообразным орнаментом из разнонаклонных отпечатков “струйчатого” и гребенчатого штампов (см. рис. 3, 5 ; 5, 4 ).

Инокультурная керамика. В коллекции присутствует плоскодонный горшок, отличающийся от остальных по характеру орнамента (см. рис. 5, 5 ). Его диаметр по венчику 15 см, высота 13,8 см. Сосуд вылеплен из хорошо отмученной глины без видимых примесей. Толщина стенок 3,5–4,0 мм. С внутренней и внешней сторон они покрыты нагаром.

Узор нанесен гребенчатым штампом и концом круглой палочки. Орнаментальная композиция подчинена морфологическим особенностям сосуда и делится на три зоны: первая – на шейке, вторая – на плечике, третья – в нижней и придонной частях ту-лова. На шейке под обрезом венчика расположен поясок из наклонных отпечатков штампа, ниже – два ряда горизонтальной “гребенки”, перекрытые пояском ямок, затем зигзаг и еще три ряда горизонтальной “гребенки”. На плечике выделяются два зигзага с симметричными ответвлениями от вершин. Негатив орнаментального поля между зигзагами и ответвлениями представляет собой меандр, известный по декоративному творчеству таежных угров и самодийских народов северо-запада Сибири под названиями “уши зайца” и “щучьи зубы” [Кокшаров, Ермакова,

1992, с. 15]. Орнамент придонной зоны очень разреженный – два пояска наклонной “гребенки” и столько же горизонтальных цепочек ямок. Эта зона отделена от предшествующей тремя рядами горизонтальной “гребенки”, средний из которых перекрыт ямками.

Производственная керамика. Она представлена обломками двух тиглей, найденными в жилище. Изделия были изготовлены из глины с большим содержанием песка. Плоский край одного тигля украшен отпечатками гладкого штампа. К сожалению, имеющиеся фрагменты слишком малы, чтобы можно было говорить о форме и параметрах предметов. На занятия литейным производством указывают фрагмент ошлакованной керамики и три капли металла, найденные в очаге (уч. Б/15, ур. –85 см) и на полу постройки у ее восточной стенки (уч. В/15, ур. –84 см). Спектральный анализ металла показывает повышенное содержание мышьяка и серебра; в одном образце отмечена примесь сурьмы (см. таблицу )*.

Изделия из камня

В пределах раскопанного сооружения найдены семь каменных предметов**, однако не все можно с полной уверенностью связать с ним. Это обусловлено близостью расположения к данному сооружению объектов более раннего периода бронзового века и неолита, и нельзя исключить попадания в него ранних изделий. Одновременными с рассмотренным керамическим комплексом являются лишь три двусторонне обработанных орудия. Еще два предмета, относящиеся ко времени существования постройки, обнаружены за ее пределами. Это т.н. каменные бруски.

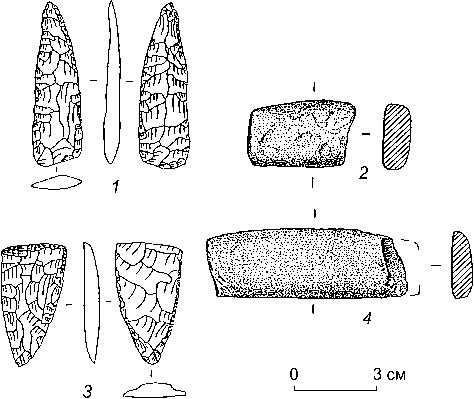

Двусторонне обработанные орудия. Одно из них (рис. 6, 3 ) изготовлено из светло-коричневой кремнистой породы, имеет подтреугольную, слегка асимметричную форму, размеры 46 × 24 × 6 мм. Тело орудия обработано встречной уплощающей ретушью. На узкой торцевой стороне крутой ретушью со спинки

Рис. 6. Орудия из кремня ( 1 , 3 ) и шлифованные бруски ( 2 , 4 ). Ендырское VIII.

оформлено лезвие скребка. Рабочий край прямой. На кромке даже визуально фиксируется интенсивный износ. Скорее всего, орудие использовалось в рукоятке, для чего боковые стороны были притуплены с брюшка краевой ретушью. Другое изделие (рис. 6, 1 ) изготовлено из серой кремнистой породы. Его форма в плане иволистная, конец пера слегка асимметричен. Размеры предмета 62 × 18 × 5 мм. Его тело обработано встречной уплощающей ретушью. Вероятно, орудие использовалось в качестве ножа. Его края притуплены противолежащей краевой ретушью; насад оформлен притупляющей ретушью, расположенной на одной стороне. Третий предмет представлен фрагментом тела наконечника стрелы. Размер обломка 16 × 15 × 6 мм, поперечное сечение линзовидное, поверхность обработана встречной уплощающей ретушью.

Каменные бруски. Они сохранились в обломках. Оба изготовлены из мягких пород камня методом шлифовки и имели подпрямоугольную форму в плане и поперечном сечении (рис. 6, 2 , 4 ). Размеры сохранившейся части бруска из породы красно-коричневого цвета 74 × 25 × 7,5 мм. На широкой плоско сти у торцов сохранились неглубокие поперечные пропилы. Для другого бруска была выбрана зернистая порода с включениями пирита. Размеры обломка 39 × 34 × 10 мм.

Обсуждение материалов

Культурно-хронологическая принадлежность исследованного сооружения определяется по облику керамики и сопровождающих ее находок.

По особенностям формовки и декору посуда относится к атлымской культуре таежного Приобья [Ва- сильев, 1982, рис. 2, 3, с. 7–11]. В 1990-х гг. в связи с обнаружением памятников этой культуры в других таежных районах в ее ареал были включены север Нижнего Прииртышья и бассейн р. Конды [Глушков, Захожая, 2000, с. 30].

Опираясь на абсолютные даты, полученные по углю из культурного слоя Малоатлымского городища, – 3 100 ± 120 (Ки–991), 2 910 ± 90 (Ки–998) л.н. [Ковалюх, 1980, с. 18], – Е.А. Васильев ограничил время существования атлымской культуры XII–VIII вв. до н.э. [1982, с. 7–11]. Данному выводу не противоречит радиоуглеродная дата для атлымского слоя поселения Барсова Гора I/22а – 2 840 ± 40 л.н. (ЛЕ–1546), т.е. IX в. до н.э. [Чемякин, Кокшаров, 1984, с. 126, 129]. Предложенная датировка атлымских древностей не вызывает возражений и со стороны других исследователей [Лашук, Хлобыстин, 1986, с. 49; Эпоха…, 1987, с. 295–296; Чемякин, 1989, с. 66; Борзунов, 1992, с. 130].

Присутствие в атлымском комплексе поселения Ендырское VIII инокультурного горшка указывает на направление связей местного населения в обозначенный период. При поиске аналогов данной находки обращает на себя внимание прежде всего оригинальный меандр на плечике сосуда и способ его исполнения. В отличие от классического греческого такой меандр распространен на более ограниченной территории – в районах Западной Сибири и Казахстана, прилегающих к Уралу. Самые ранние его образцы известны на алакульской, федоровской и амангельдин-ской посуде [Сорокин, 1962, табл. IV, 74; Стоколос, 1972, рис. 25, 3; Зданович, 1973, рис. 4, 4]. Меандр образован лентами, выполненными отрезками протащенной или печатной “гребенки”. Позднее данный узор встречается на керамике пахомовской и сузгун-ской андроноидных культур [Корочкова и др., 1991, рис. 3, 7, 17; Глушков, Захожая, 2000, рис. 48, 7]. Интересно, что по манере исполнения он аналогичен ендырскому, поскольку также “читался” на негативе орнаментального поля из гребенчатых лент с симметричными ответвлениями от них. Подобный меандр, но выполненный не ленточным узором, а отдельными отпечатками штампов (гладким, волнистым), встречен на черкаскульской и лозьвинской керамике [Шорин, Крутских, 1984, рис. 3, 8; Викторова, 1970, табл. 1, 9; Сладкова, 1991, рис. 2; Кокшаров, 1991, с. 99, рис. 2, 48]. Однако самые полные соответствия ему имеются в одной из групп керамики лучкинского типа. Здесь он либо выполнен печатной “гребенкой”, либо проявляется на негативе, образованном зигзагами и ответвлениями от них [Глушков, Захожая, 2000, с. 101, рис. 40, 2–4; 46, 4]. По мнению И.Г. Глушкова, керамика лучкинского типа на Иртыше и лозьвинско-го на Конде “отражает один культурно-типологический горизонт, вытянутый в широтном направлении… южнее которого (курсив мой. – С.К.) расположен еловско-сузгунский типологический горизонт, синхронный по времени таежному” [1991, с. 101–102]. Другие исследователи определяют комплексы типа Лучкино I как сузгунско-лозьвинские [Галкин, 1989, с. 130] или рассматривают их в качестве северного варианта сузгунской культуры [Степаненкова, 1995]. К сказанному можно лишь добавить, что ряд археологов допускает существование опосредованных контактов носителей сузгунской и атлымской культур на рубеже II–I – начале I тыс. до н.э. [Косарев, 1993, с. 110; Потемкина и др., 1995, с. 131].

Каменный инвентарь, связанный с рассматриваемым сооружением, немногочислен, но входящие в его состав шлифованные бруски с пазами достаточно типичны для поселений позднего периода эпохи бронзы и переходного времени от бронзового века к железному. В Нижнем Приобье они найдены на памятнике Низямы VIII [Кокшаров, 1991, с. 99, рис. 2, 46 ] и Малоатлымском городище [Васильев, 1982, рис. 3, 1 , 2 ], в Среднем – на памятниках барсовской и ат-лымской культур в урочище Барсова гора (Барсова Гора, объект 107 [Елькина, 1977, рис. 4, 2 , 3 ], поселения Барсова Гора I/40 [Чемякин, Кокшаров, 1984, рис. 5, 10 – 13 ], I/50 [Чемякин, 1996, рис. 4, 8 , 12 ], II/16а [Матвеев, Матвеева, 1995, рис. 2, 3 ], атлымское жилище в Барсовом городке I/10 [Чемякин, Коротаев, 1976, рис. 2, 8 ]). В настоящее время существуют два взгляда на назначение подобных вещей. Г.Ф. Коробкова рассматривала их в качестве оселков для заточки и правки ножей, шильев, легких молоточков для холодной ковки металла, обработки других каменных предметов, а также для размельчения и растирания краски [Чемякин, Кокшаров, 1984, с. 122, 129]. Затем данные изделия были отнесены к числу рыболовных грузил [Кокшаров, 1991, с. 99]. Это мнение поддержал позднее Ю.Б. Сериков, на которого ссылается в одной из работ Ю.П. Чемякин [1996, с. 70].

Спектральный анализ ендырского металла показывает повышенное содержание в нем мышьяка, серебра и в одном случае – сурьмы. Примеси мышьяка и сурьмы сближают его с металлом атлымских литейщиков урочища Барсова гора (Барсова Гора III, объект 107; Барсова Гора II/16). Сургутские материалы принадлежат к оловянно-мышьяково-сурьмянистым бронзам, “связанным, видимо, с химико-металлургической группой ВК (волго-камской)” [Кузьминых, Чемякин, 1998, с. 114]. Между тем специалисты затрудняются с определением района происхождения сплавов, объединенных в эту группу, и характера происхождения легирующих примесей в виде мышьяка и сурьмы [Черных, Кузьминых, 1989, с. 173]. Они отмечают, что ареал данной химико-металлургической группы охватывает по преимуществу восточно-европейские территории, а к востоку от Урала относящиеся к ней образцы встречаются крайне редко. Древнейшие изделия из подобных мышьяково-сурьмяных бронз в очагах Евразийской металлургической провинции связываются с наиболее ранними синкретичными срубно-абашевскими комплексами; многочисленны они и во многих культурах позднего бронзового века. Этот тип сплава широко использовался и в общностях Приуралья раннего железного века (ананьинская и др.) [Там же]. К сказанному можно добавить, что на существование связей населения Сургутского Приобья с западными соседями указывает не только химический состав металла, но и керамика гамаюнской культуры, найденная на селищах Барсова Гора II/16 и I/10а [Кузьминых, Чемя-кин, 1998, с. 114].

Керамический материал с поселения Ендыр-ское VIII позволяет уточнить ряд вопросов, связанных с характеристикой атлымских древностей таежного Обь-Иртышья. Прежде всего это касается типологии атлымской керамики, разработанной Е.А. Васильевым и положенной им в основу деления памятников данной культуры на ранние и поздние.

До сих пор исследователи опирались на стратиграфические наблюдения Е.А. Васильева, сделанные им при раскопках Малоатлымского городища*. Он исследовал культурный слой памятника условными горизонтами по 10 см и выделил два типа атлымской керамики (вся коллекция включает обломки 80–90 сосудов), образцы которых залегали на разных уровнях: первый комплекс ниже второго. К посуде I типа Е.А. Васильев отнес горшки с прямыми слабо-и сильнопрофилированными шейками, украшенные ямками и различными вариантами оттисков крестового штампа. Орнаментальные мотивы представлены ритмично чередующимися поясами плотно поставленных отпечатков косого кре ста и круглых ямок. Часто ряды ямок заменены зигзагами, треугольниками, ромбами, выполненными крестовым штампом другого вида. В верхней части некоторых горшков отмечены пальцевые защипы. Для композиций характерно деление орнаментального поля на горизонтальные зоны [Васильев, 1982, с. 8, рис. 2]. Второй тип представлен плоскодонными горшками с дуговидной шейкой, имеющей четкий переход к плечику. Отмечено увеличение количества элементов орнамента (за счет различных видов гребенчатого штампа) и орнаментальных мотивов. Геометрические узоры в виде одно- и многорядных зигзагов, треугольников, ромбов, нанесенных крестовыми штампами, дополнены елочными композициями, выполненными гребенкой. На самых поздних сосудах появляется орнамент в виде взаимопроникающих фигур. Горизонтальная зональность общей композиции подчеркнута несколькими резными или гребенчатыми поясками [Там же, рис. 3].

Е.А. Васильев проследил эволюцию атлымской керамики от ранней (I типа) к поздней (II типа). В ней отражены в целом тенденции керамического производства на севере Западной Сибири. Однако эта схема, как любая другая, призвана обратить внимание лишь на особенности, которые, на взгляд археолога, выделяют данный комплекс среди материалов других культур; в ней не предусмотрено никаких исключений, например присутствие сосудов индивидуальных форм (миниатюрных, нестандартных), не учитываются образцы переходного облика, не укладывающиеся в жесткие рамки типологии. Перечисленные “отклонения” можно наблюдать в ендырской коллекции.

Публикуемые материалы в целом вписываются в типологию атлымской керамики, но вместе с тем они дополняют перечень ее особенностей. В комплексе представлена посуда, по декоративным и морфологическим признакам не соответствующая ни одному из типов. Это горшок, украшенный только поясками ямок (см. рис. 4, 1 ), подчетырехугольная чашечка со сливом, декорированная лунками (см. рис. 5, 3 ), сосуд, в плоском дне которого намеренно сделаны сквозные отверстия. На ендырском поселении имеется целая группа сосудов, относящихся по оформлению шеек к разным типам, но практически идентичных по характеру нанесенного на них орнамента (см. рис. 3, 1 и 4, 3 , 4 , 8 , 10 ; рис. 3, 5 и 4, 5 ). Такие находки позволяют корректировать заключение об “устойчивости” сочетаний формы и орнамента атлымской посуды различного типа [Там же, с. 7; Васильев, 2004, с. 108].

Перечисленные несоответствия не дают оснований рассматривать комплекс поселения Ендыр-ское VIII в качестве некоего деривата “классической” атлымской керамики, найденной в слое Малоатлым-ского II городища. Во-первых, расстояние между этими памятниками по сибирским меркам минимальное, а следовательно, нельзя говорить о локальных различиях. Во-вторых, ендырская коллекция связана с жилищем, где маловероятно массовое попадание разновременной и инокультурной керамики. Присутствие среди находок горшка лучкинского типа указывает на контакты нижнеобского населения с более южными соседями. В-третьих, следует учитывать факты совместного залегания разнотипной атлымской керамики не только на Ендыре, но и на других поселениях таежного Приобья (например, поселение Барсова Гора II/16а), что может свидетельствовать о ее синхронности. Правда, в этом случае немногочисленные сосуды, обладающие характеристиками керамики I типа, неизменно объявляются гамаюнскими, но никогда не уточняется, к какому из семи локальных вариантов этой культуры они относятся [Матвеев, Матвеева, 1995, с. 61; Кузьминых, Чемякин, 1998, с. 114; Чемякин, Карачаров, 2002, с. 34].

Гамаюнская посуда уральского происхождения действительно известна в Сургутском Приобье. Она происходит из раннего (атлымского) слоя Барсова Городка I/10 и отличается примесью талька в глине [Чемякин, Коротаев, 1976, с. 53, 55, рис. 2, 1 ]. Однако тальк не использовался при изготовлении посуды вагильского варианта гамаюнской культуры. По наблюдениям В.А. Борзунова, вагильская керамика имеет столь значительное сходство с частью посуды лозьвинского типа, что они становятся трудноотличимы друг от друга [1992, с. 90]. Таким образом, намечается еще одна проблема - отсутствие критериев для разграничения вагильских и лозьвинских керамических комплексов в приуральских районах Западной Сибири, если, конечно, таковые имели ме сто. В этой связи возникает вполне закономерный вопрос: а следует ли относить к атлымской культуре ендырскую посуду I типа, которая, как выясняется, близка и гамаюнской (в вагильском варианте), и лозьвинской? Думается, что да. Доказательство тому – присутствие и одновременное существование обоих типов керамики в составе изученного жилищного комплекса. Чем дальше от условного “эпицентра культуры” находится тот или иной памятник, тем большим своеобразием обладает связанный с ним керамический комплекс. На этом фоне диагностирующие признаки культур (а речь идет прежде всего о керамике) оказываются размытыми, а ареалы – аморфными. Благодаря присутствию на атлымских памятниках нижней Оби керамики двух типов, а также посуды переходного облика, сочетающей признаки обоих типов, можно говорить об очень тесных контактах населения, проживавшего в приуральской части Западной Сибири в переходное время от бронзового века к железному. На существование широтных связей таежных рыболовов и охотников указывает также распространение металла группы ВК на атлымских поселениях Приобья.

Наконец, хотелось бы обратить особое внимание на ключевой памятник атлымской культуры в Нижнем Приобье – городище Малый Атлым II, к материалам которого чаще всего обращаются археологи. Изучение стратиграфии объекта в 1999 г. убедило нас в принадлежности окружающих его фортификаций – двух линий рвов и остатков внешней крепостной стены в виде мощного вала – к позднему средневековью. Тогда же была отмечена ошибочность соотнесения остатков укреплений с атлымской керамикой [Зыков, Кокшаров, 2000, с. 115, 120–121]. Кстати сказать,

Е.А. Васильев сам сомневался в правильности своих выводов относительно времени возведения укреплений на городище: “…связывая весь комплекс эпохи бронзы на Малом Атлыме с городищем, мы делаем это несколько условно” [1982, с. 7]. Укрепленные поселения атлымской культуры, безусловно, существовали. Они были открыты тобольскими коллегами на р. Чилимка, притоке Конды в Нижнем Прииртышье (Чилимка XIII и XXIII). По характеру оборонительных сооружений городища очень напоминают объекты раннего железного века: имеют пологие рвы глубиной 30–60 см, шириной 70–150 см [Зыков, Кокшаров, 2000, с. 120–121].

Значительный объем земляных работ при возведении средневековых фортификаций городища Малый Атлым II неизбежно привел к разрушению подстилающего культурного слоя, содержащего артефакты мезолита, неолита, эпохи раннего металла. Следовательно, говорить о залегании находок бронзового века in situ вряд ли возможно. Исходя из этого, следует более внимательно относиться к картине распределения разнотипной атлымской посуды в культурном слое памятника. Вместе с тем, несмотря на переотложенность материала, нельзя игнорировать полученные абсолютные даты. В любом случае они конкретизируют время существования атлымских древностей в Нижнем Приобье.

Заключение

Незначительная площадь сооружения на поселении Ендырское VIII (чуть более 17 м2) и сосредоточение в нем большого количества керамики свидетельствуют о нежилом характере объекта. Он использовался исключительно в хозяйственных целях, но вряд ли являлся специализированной мастерской: здесь отсутствуют следы гончарного производства, камне-обработки, а остатки литейного производства малочисленны, невыразительны. К сказанному следует добавить, что значительная часть атлымского населения владела навыками простейшего литья, которым оно занималось в пределах жилых сооружений [Кокшаров, 2006, с. 55]. В изученном объекте могла храниться и ремонтироваться посуда, вышедшая из употребления, эпизодически плавилась бронза и обрабатывались органические материалы (кожа, дерево). Отсутствие в коллекции каменных сверл для починки горшков объясняется тем, что перфорация тонких стенок проводилась пробойниками в местах расположения ямок. Часть сосудов использована в качестве абразивов.

Кроме изученной хозяйственной постройки, в состав атлымского поселка входит крупное укрепленное жилище, расположенное в 12 м к северо-северо- западу от нее (см. рис. 1, Б). Этот объект не изучался раскопками, но происходящий из него подъемный материал включает керамику атлымской культуры.

Возвращаясь к состоянию изученности таежных памятников переходного времени от бронзового века к железному, следует обратить внимание на отсутствие исчерпывающей характеристики атлымской культуры. Дефицит надежных археологических источников (раскопанных поселений и могильников) не позволяет перейти к решению главной исследовательской задачи – построению модели атлымского общества. Несмотря на ее отсутствие, археологи, минуя источниковедческий уровень исследования, охотно интерпретируют имеющиеся источники. Правда, все их рассуждения ограничиваются выяснением причин и путей миграций воинственных “атлымцев” по Обь-Иртышью и прилегающим районам [Васильев, 1980, с. 8–9; Борзунов, 1990, с. 17; Косарев, 1993, с. 109; Зыков и др., 1994, с. 14]. Между тем проблемы, касающиеся атлымской культуры, тесно связаны с вопросом происхождения керамики с крестовой орнаментацией в южно-таежной и лесостепной зонах Западной Сибири (красноозерская, карьковская, гамаюнская). По этому вопросу среди исследователей не сложилось единого мнения. Одни считают, что здесь еще многое остается неясным [Глушков, Захожая, 2000, с. 40], другие придерживаются диаметрально противоположного мнения [Корочкова, Пономарева, 2006, с. 57].