Памятники истории и культуры старообрядчества на юге России

Автор: Крюков Анатолий Владимирович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Памятники истории и культуры Юга России

Статья в выпуске: 1 (1), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена памятникам истории и культуры старообрядчества на Юге России. История староверческих храмов, возведенных преимущественно в конце XIX - начале ХХ века, отразила перипетии ушедшего столетия. Общины старообрядцев сосредоточивали свою деятельность на сохранении религиозной традиции, завещанной предками. В настоящее время старообрядчество адаптируется к условиям меняющегося мира, не теряя при этом устойчивой ориентации на традиционные ценности.

Юг России, староверие, старообрядчество, объекты культурного наследия, религиозное наследие

Короткий адрес: https://sciup.org/170174881

IDR: 170174881 | УДК: 930.85

Текст научной статьи Памятники истории и культуры старообрядчества на юге России

Одной из основополагающих идей, со-сталяющих фундамент культурной политики современной России является обращение к традиционным ценностям, к нравственным и культурным ориентирам, заложенным в массовое сознание многие столетия назад, прове- ренных временем и жизненной практикой и представляющих собой ядро великого наследия, завещанного нам поколениями предков. При этом сила традиции проявляется прежде всего в степени ее вовлеченности в наблюдаемую социальную реальность, посколь- ку трансляция самой традиции возможна лишь при условии непрерыного претворения устоявшихся норм и культурных образцов в жизнь. Наследие не должно выступать совокупностью архаичных представлений или антикварных редкостей, поскольку трактовка традиции как некоего пережитка является непреодолимым препятствием к тому, чтобы унаследованные материальные и духовные ценности выступали в качестве актуального регулятора общественных отношений.

Кроме того, фундаментальным основанием для обращения к традиционным ценностям является установка на их прогрессивный характер, проявляющийся в том, что они отнюдь не препятствуют процессу общественного развития, не тормозят его, а лишь корректируют данный процесс, направляя его в русло, очертания которого были определены поколениями наших предшественников.

Культуры, система ценностей носителей которых опирается на традиционные принципы, в условиях постиндустриального общества зачастую демонстрируют завидную жизнеспособность, не только обеспечивая свое воспроизводство и трансляцию, но и приспосабливая средства, созданные современной цивилизацией, для своих нужд, причем подобное их использование не причиняет вреда самой культуре, а лишь обогащает ее и иногда позволяет обеспечить ее распространенение.

В России довольно много культур, в той или иной степени включающих в себя традиционный уклад в качестве стержневой основы, однако большая их часть привязана к этническим коллективам и связана с разнобразными проявлениями этничности, свойственными в основном лишь носителям данных культур и в силу этого не имеющих широкого распространения за пределами культурного пространства того или иного этноса. Вместе с тем существуют сообщества, представители которых разделяют традиционную систему ценностей, основанную на религиозной вере и не связанную напрямую с этнической спецификой, что позволяет таким группам увеличивать свою численность не только за счет естественного прироста, но через присоединение новых членов, осознавших потребность в приобщении к религиозной конфессии.

Одной из таких конфессиональных групп являются последователи старообрядчества - религиозного течения, обособившегося от Русской Православной церкви в результате реформ патриарха Никона, предпринятых в середине XVII в. и нацеленных на унификацию обрядности и исправление богослужебных текстов в соответствии греческими образцами. В целом реформа была действительно необходима и несла пользу не только церкви, но и государству, так как никоновские преобразования, устраняя противоречия, способствовали единению православного мира и обеспечивали фундамент для вхождения в состав России Левобережной Украины, православное духовенство которой окормляло свою паству в соответствии чином, принятым по ту сторону Черного моря. Между тем неумелое и резкое осуществление преобразований привело к фактическому расколу не только русской церкви, но и русского общества того времени, поскольку многие подданные царя Алексея Михайловича, решительно поддерживавшего усилия патриарха, не признали нововведений и впоследствии встали в оппозицию не только к церкви, но и к государству. Церковный раскол стал одной из самых трагических страниц истории русского православия, которая по мрачности своих сюжетов может сравниться лишь с массовыми гонениями на церковь, предпринятыми советским руководством в середине 30-х годов прошлого столетия и связанными с политикой сталинизма и массовых репрессий.

Старообрядцы долгое время подвергались преследованию со стороны государства и порицанию служителей официальной церкви, поэтому их общины до сих пор сохранили определенную замкнутость, которая в наибольшей степени свойственна последователям староверческих толков и согласий, не приемлющих священство. Другой неотъемлемой чертой приверженцев старой веры является осознанная ориентация на традицию и устойчивая направленность всей деятельности человека на следование этой традици и непременное ее сохранение с целью передачи в неизмененном виде последующим поколениям. Безусловный приоритет традиции в качестве основы общественной жизни и фундамента в поиске исти- ны обусловлен особенностями генезиса старообрядчества, возникшего в том числе и как движение за чистоту веры, адепты которого проповедовали возвращение к «древнему благочестию».

Наконец, третьей важной характеристикой современного старообрядчества, полностью вышедшего из-под пресса гонений со стороны государства и анафемы официальной церкви, стала активная вовлеченность крупных религиозных организаций староверов (Русской Православной Старообрядческой церкви и Русской Древлеправославной церкви) в общественную жизнь. Предстоятели обеих церквей активно взаимодействуют с органами государственной власти, дают интервью в прессе, совершают пастырские поездки по стране. Церкви имеют официальные сайты в сети Интернет [8] [9], посетители которых могут ознакомиться с точкой зрения староверов на происходящие в стране и мире события, получить информацию о новостях из старообрядческих общин, разбросанных по всей территории нашей бескрайней страны. Использование технологий Интернет говорит о высокой степени адаптации староверов к нуждам и потребностям, продиктованных научно-техническим прогрессом, однако высокие технологии не влияют на религиозную традицию разрушительно, поскольку являются лишь средством распространения информации, не оказывающим сущностного влияния на нее. Стоит отметить, что даже весьма консервативная и достаточно замкнутая московская община федосеевского старопоморского согласия на Преображенском кладбище (Церковь Воздвижения Креста Господня) имеет свое официальное представительство во всемирной сети [10], что безусловно ломает бытующие у определенной части российского общества представление о старообрядцах как о живущих в глубоком прошлом обкуран-тистах, сознательно отрицающих новейшие технические достижения и современную науку. Среди последователей старой веры немало ученых, специалистов в самых разных отраслях научного знания, инженеров, преподавателей. К тому же представители различных толков и согласий старообрядцев, как правило, указывают на истинность той разновид- ности староверия, к которой принадлежат, однако не настаивают на исключительности своего понимания религиозной веры, догматики и обрядности.

Таким образом, стремление к сохранению и трансляции традиционного образа жизни и традиционных ценностей вполне совместимо и с молниеносным развитием технологий, и с активной жизненной позицией, и с принципами непротиворечивого сосуществования представителей различных культур. Данное утверждение обусловливает важность исследования культуры российских старообрядцев, их образа жизни, общественной практики и богатейшего наследия, поскольку эти религиозные сообщества демонстрируют пример успешного поступательного развития в стремительно меняющемся мире, развития, осуществляемого с опорой на традиционные ценностные ориентиры. Изучение наследия, созданного и сохраняемого старообрядцами, безусловно поможет осмыслению роли и места современной России в глобальной цивилизации как державы, провозглашающей приоритет духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе более чем тысячелетнего культурного развития ее многонационального народа.

Юг России занимает особое место среди макрорегионов нашей страны во многом благодаря сложности и многогранности наблюдаемой в нем социокультурной ситуации, специфика которой обусловлена многонациональным и поликонфессиональным составом населения, сочетанием разнообразных социально-экономических укладов, геостратегической важностью этой территории. Можно без преувеличения утверждать, что исследование социальных процессов, происходящих здесь, важно в аспекте осмысления жизни современного российского общества в целом и поиска методов эффективного государственно-политического регулирования различных ее сфер.

Старообрядчество давно и прочно заняло свое место среди многих религиозных конфессий, распространенных в южнороссийском макрорегионе и имеющих глубокую историю.

Современный уровень изучения прошлого старообрядческих общин Юга России и истории южнороссийского староверия в целом был достигнут главным образом благодаря трудам таких исследователей, как Д. В. Cень [11], Н. Н. Великая [1], В. А. Колесников [4], Т. А. Колосовская [5] и др. В то же время следует признать, что несмотря на определенные успехи региональной и общероссийской историографии, проблемы религиозного наследия старообрядчества пока не получили научного осмысления в рамках специального исследования.

Данная работа нацелена на то, чтобы хотя бы в первом приближении наметить основные характеристики объектов культурного наследия, связанных с историей общин староверов на территории Юга России.

В качестве объектов исследования были избраны два храмовых сооружения: собор Покрова Богородицы (Ростов-на-Дону), храм Покрова Пресвятой Богородицы (Ессентуки).

Возведение собора Покрова Богородицы, главного старообрядческого храма Ростова-на-Дону, расположенного на улице Ульяновской 37, относится к 1913 г., когда видный местный предприниматель-старообрядец Дмитрий Панин выступил с инициативой сооружения церкви, которая могла бы стать центром местной старообрядческой общины, которая отличалась многочисленностью и обладала достаточно богатой истори-

Собор выдержан в так называемом неорусском стиле, одноярусное здание в плане четырехугольное и немного вытянутое включает в себя апсиду, немного пониженную относительно основной части. Колокольня возведена в один ярус и располагается над входом в храм. Маленькие главки венчают все значимые части здания [3].

Собор Пресвятой Богородицы, как и его община, пережили революционное лихолетье и трудности 1920-х годов, однако в 1939 г. (по другим данным - в 1935 г.) церковь была закрыта в результате осуществлявшейся в тот период властями советского государства жесткой антирелигиозной политикой. В дальнейшем помещение церкви поступило в распоряжение ростовского радиозавода «Комсомолец», от хозяйственной деятельности сотрудников которого существенно потрадало: был снят и вероятно уничтожен иконостас, тяжелый урон был нанесен и внутреннему убранству кульу-тового здания [3].

После начала Великой Отечественной войны и оккупации Ростова-на-Дону гитлеровские власти, очевидно преследуя популистские цели, приняли решение о возвращении богослужебных сооружений общинам верующих. Ростовские старообрядцы, вернув свой храм, пренебрегая опасностью, соверши- ей. Промышленник явился также основным жертвователм средств на храм, проект которого был разработан петербургским архитектором В. А. Покровским, одним из основателей и выразителей русского ретроспективизма в архитектуре - творческого направления, представители которого стремились к сочетанию в своем творчестве лучших достижений зодчих предшествующих

Собор Покрова Богородицы (Ростов-на-Дону), 2013 г.,

эпох.

фото Александр Оленев [7]

7ли подвиг гуманизма и гражданственнности, втайне от оккупационных властей устроив в церковном подвале укрытие для раненых красноармейцев и иудеев, чья синагога находилась по соседству с Покровским собором [3].

Нацистам удалось узнать о тайном пристанище, организованном староверами, после чего каратели жестоко расправились и с последователями старообрядчества и с теми, кто пытался найти спасение в подвале Покровского собора. Немцы провели публичные казни, а сам собор был закрыт. Новое открытие храма состоялось в год окончания Великой Отечественной войны, повторное торжественное освящение - через два года.

Будучи основательно отремонтирован, ростовский старообрядческий собор уже никогда не закрывался. Ныне он является одним из главных действующих храмов староверов не только Ростова-на-Дону и Ростовской области, но и всего Юга России. Здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения 1 .

Приход имеет свое представительство во всемирной сети Интернет [3], при этом данный сайт аккумулирует важную информацию о деятельности старообрядческих общин Северного Кавказа и содержит массу материалов, относящихся к истории и культуре южнороссийских староверов.

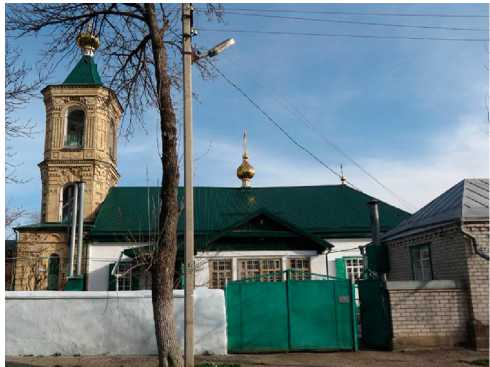

Другим достаточно важным памятником религиозного наследия старообрядчества на Юге России и Северном Кавказе является храм Покрова Пресвятой Богородицы в г. Ессентуки (ул. Фурманова, д. 22А). Первоначально на месте нынешней церкви находилась молельня староверов, которая по трагическому стечению обстоятельств в 1877 г. погибла в огне вместе с ценнейшим иконостасом, включавшим в себя иконы, писанные в XVII в. [6] В следующем году после получения соответсву-ющего разрешения от властей был возведен каменный храм, на который в 1905 году были водружены купола и кресты, что было связано с провозглашением свободы вероисповедания (до этого старообрядцы не могли публично

Решение исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов от 16 августа 1985 г. № 303; Постановление Главы Администрации Ростовской области от 9 октября1998 г. № 411.

проводить богослужения и снабжать свои культовые постройки специфическими элементами, свойственными собственно старообрядческим храмам, потому что в противном случае верующих могли обвинить в так называемом «оказательстве раскола» и приговорить к суровому наказанию [2]). Церковь была выдержана в стиле русской эклектики. В 1908 г. при церкви была открыта школа, а в 1912 г. была возведена богато украшенная кирпичным декором ярусная шатровая колокольня, единственная часть храмового сооружения XIX в., дошедшая до наших дней [6].

Утрата основной части сооружения относится к годам немецко-фашистской оккупации района Кавказских Минеральных Вод [12]. Впоследствии вместо разрушенной основной части храма к колокольне было пристроено четырехугольное в плане здание, крыша которого увенчана главкой. В настоящее время

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (г.Ессентуки). Фото портала «Русская вера» [12]

храм принадлежит старообрядческой общине г. Ессентуки и является действующим.

Рассмотренные храмы старообрядцев, расположенные на Юге России, были возведены в начале ХХ века и по своему архитектурному облику соответствуют распространенным в то время стилистическим направлениям храмового строительства. Основные вехи прошлого этих зданий определялись важнейшими событиями истории нашей страны на протяжении беспокойного ХХ века: революцией 1917 г., сталинскими репрессиями, Великой Отечественной войной.

Список литературы Памятники истории и культуры старообрядчества на юге России

- Великая Н. Н. Старообрядчество у казаков-линейцев // Кубанское казачество: три века исторического пути. Краснодар: б/и, 1996. С. 35 - 38.

- Закон 3-го мая 1883 года о правах раскольников. СПб.: Министерство внутренних дел, 1886

- История // Община Покровского Собора в Ростове-на Дону. URL: http://www.izdrevle.ru/izdrewle/ history (дата обращения: 25.04.2015).

- Колесников В. А. Из Прочноокопской старины // Вопросы Северокавказской истории: Сб. научн. тр. Армавир, 1997. С. 60 - 66.

- Колосовская Т. А. Положение старообрядцев в Ставропольской епархии в конце 19 - нач. 20 в. // IV Минаевские чтения по археологии, этнографии и музееведению Северного Кавказа. Ставрополь, 2000. С. 48-53.