Парадокс взросления. Важный аспект работы с родителями и педагогами в вопросах преемственности детского сада и школы

Автор: Анкудинова А.И.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Образование и педагогика

Статья в выпуске: 4 (106), 2024 года.

Бесплатный доступ

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, - это ускорение темпов развития. Поэтому, важно не только дать ребёнку как можно больше конкретных предметных знаний, но и вооружить ребёнка такими универсальными учебными действиями, которые помогут ему развиться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе.

Школьная адаптация, педагогический процесс, преемственность детского сада и школы, двухсторонний процесс, психологическое сопровождение участников образовательного процесса

Короткий адрес: https://sciup.org/140305047

IDR: 140305047

Текст научной статьи Парадокс взросления. Важный аспект работы с родителями и педагогами в вопросах преемственности детского сада и школы

Школьная жизнь ребенка протекает в сложно организованной, разнообразной по формам и направленности среде. По своей природе эта среда социальна, так как представляет собой систему различных отношений ребенка со сверстниками и школьниками другого возраста, педагогами, родителями (своими и одноклассников), другими взрослыми, участвующими в школьном процессе. По своему содержанию она может быть интеллектуальной, эстетической, этической, бытовой и др. Попадая в школьный мир, ребенок оказывается перед множеством разнообразных выборов, касающихся всех сторон жизни в нем: как учиться и как строить свои отношения с учителями, как общаться со сверстниками, как относиться к тем или иным требованиям и нормам и многое другое. Можно сказать, что школьная среда предлагает школьнику на выбор множество дорог и путей, по которым можно идти и развиваться.

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, - это ускорение темпов развития. Поэтому, важно не только дать ребёнку как можно больше конкретных предметных знаний, но и вооружить ребёнка такими универсальными учебными действиями, которые помогут ему развиться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе.

Школьная адаптация – это приспособление ребенка к условиям и требованиям школы, которые для него являются новыми по сравнению с условиями детского сада и семьи в дошкольном детстве.

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка и его семьи. Начало школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ жизни. Свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность, погруженность в игру сменяются жизнью, наполненной множеством требований, обязанностей и ограничений: теперь ребенок должен каждый день ходить в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной жизни, выполнять требования учителя, заниматься на уроках тем, что определено школьной программой, прилежно выполнять задания и т.д.

Педагогический процесс - целостная система, следовательно, преемственность должна осуществляться по всем направлениям, включая цели, содержание, формы, методы, и реализоваться через взаимодействие всех профессиональных уровней, включая работу воспитателя детского сада, школьного учителя, психолога дошкольного учреждения, логопеда детского сада, психолога школы и родителей.

Поэтому задачами преемственности детского сада и школы считаю:

-

- развитие любознательности;

-

- развитие способности самостоятельно решать творческие задачи;

-

- формирование творческого воображения, направленного на интеллектуальное и личностное развитие ребёнка;

-

- развитие коммуникативности (умение общаться со взрослыми и сверстниками).

Цель преемственности, на мой взгляд, можно сформулировать как: -создание успешной адаптации при переходе из детского сада в школу. - обеспечение системы непрерывного образования с учетом возрастных особенностей дошкольников и первоклассников.

-

- создание благоприятных условий в детскому саду и школе для развития познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка.

Несомненно, преемственность – двусторонний процесс. С одной стороны – дошкольная ступень, которая сохраняет ценность дошкольного детства, формирует личностные качества ребенка, а главное, сохраняет радость детства. Преемственность с точки зрения детского сада - это ориентация на требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые необходимы для дальнейшего обучения.

С другой – преемственность с позиции школы - это опора на те знания, умения и навыки, которые имеются у ребёнка на момент начала обучения. Школа как преемник подхватывает достижения ребенка-дошкольника и развивает накопленный им потенциал.

Это сопровождается рядом проблем.

-

1. Недостаточная согласованность в действиях различных подсистем образовательно-воспитательной системы. Формирование и развитие образования в каждой подсистеме нередко осуществляется без опоры на предшествующий опыт образования и без учета дальнейших перспектив.

-

2. Несовершенство существующих систем диагностики при переходе детей с одного образовательного уровня на другой.

-

3. Неполное соблюдение психологической преемственности различных подсистем образовательно-воспитательной системы

-

4. Отсутствие единых программ воспитания и обучения.

-

5. Отсутствие научно обоснованных оснований отбора содержания обучения и организации учебного материала по ступеням.

-

6. Некоторый разрыв между конечными целями и требованиями обучения на различных этапах образовательного процесса.

-

7. Необеспеченность учебного процесса в подсистемах преемственного образования учебно-методическими материалами и дидактическими пособиями, несовершенство существующих учебных пособий и др.

-

8. Недостаточный уровень подготовки педагогических кадров к работе в системе непрерывного образования.

-

9. Несовпадение родительских ожиданий реальному школьному обучению.

Ребенок , достигший семилетнего возраста, считается взрослым, готовым перейти к систематическому обучению. Но новая социальная ситуация, повышенный эмоциональный фон как внутренний самого ребенка (период возрастного кризиса), так и социальной среды (значимость для взрослых членов семьи, смена режима жизни) – это «тайфун» в жизни ребенка. И я как психолог, наблюдаю «парадокс взросления». С одной стороны – ребенок дозрел до обучения, с другой – растерян, увлечен новым, потрясен и не знает, что делать со всем этим.

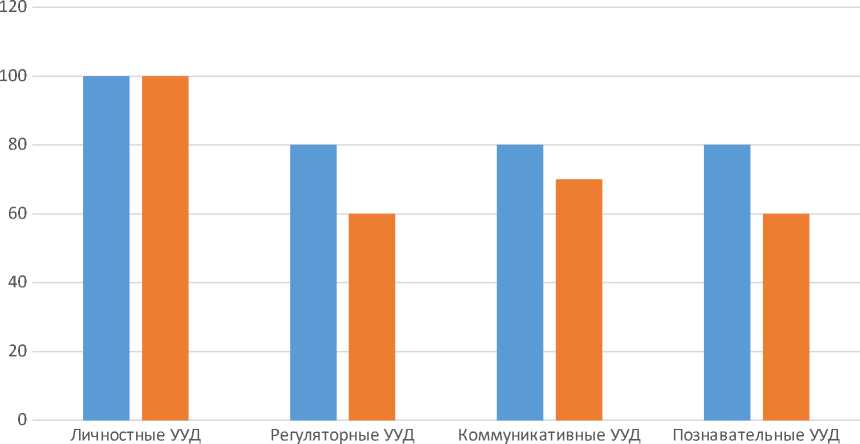

Так как я приступила к работе в школе с 1 сентября этого учебного года, придя в школьную систему из дошкольной, мне стало интересно и был запрос от администрации проверить УУД учеников 1 классов, а также процессы адаптации. Мне очень повезло, так как среди первоклашек я встретила своего выпускника детского сада и смогла сравнить результаты диагностического обследования на момент окончания детского сада и на момент обучения в школе (время проведения обследования – 1 четверть, конец октября). Вашему вниманию представлены результаты обследования:

■ Конец обучения в ДО ■ Начало обучения в ОУ

По диаграмме видно, что показатели развития УУД на момент поступления в школу упали, хотя ребенок имеет достаточно высокий уровень развития и к данному моменту уже достаточно успешно начал осваивать учебный материал.

Данное наблюдение позволило мне сделать вывод, что необходима более тщательная работа в данном вопросе не столько с детьми, а именно с педагогами и родителями.

Роль педагога сводится, в самом общем виде, к четкой и последовательной ориентации школьника на определенные пути развития, прежде всего - интеллектуального и этического (“каждый человек должен знать то-то и то- то, уметь вести себя так-то и так-то”). Именно педагог задает большинство параметров и свойств школьной среды, создавая и реализуя (часто неосознанно) концепции обучения и воспитания, нормы оценивания поведения и учебной успешности, стиль общения и многое другое.

О психологическом сопровождении учителей.

Одним из направлений психологического сопровождения педагогов выбрала консультирование и просвещение:

В консультировании педагогов можно выделить три направления:

-

1) консультирование педагогов-предметников и воспитателей (классных руководителей) по вопросам разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и воспитательного воздействия;

-

2) психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей;

-

3) социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в

школьных системах отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель -родители и др.

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в рамках которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них знание, позволяющее:

-

• организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с содержательной и методической точек зрения;

-

• построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;

-

• осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутри школьных взаимодействий.

Родитель выполняет в данной системе роль носителя и транслятора, определенных микро культурных ценностей - религиозных, этических и пр., но при этом его воздействие носит скорее не формирующий, а регулирующий характер. Родитель в меньшей степени вмешивается в выбор ребенком конкретных целей и задач школьной жизнедеятельности, он стремится отсечь, закрыть те пути развития, движение по которым нежелательно, вредно и даже опасно для ребенка как c физической и правовой точек зрения, так и с точки зрения семейных, культурных, религиозных, национальных традиций.

О психологическом сопровождении родителей.

В процессе непрерывного психологического сопровождения родителей есть возможность обсуждать и развивать родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы учителей, администрации, что позволяет сблизить индивидуальные смысловые контексты обучающихся с целью поиска вариантов разрешения конфликтов в образовательных ситуациях.

-

10 родительских ожиданий от школы и школьная реальность

Ожидание первое. «Ничего, лишь бы не болтался»

Родители, которые ничего не ожидают от школы, — это вовсе не обязательно мечта учителя. Это, наверное, худший вариант отношения к школе — когда она оказывается только камерой хранения для детей, чтобы на улице не болтались, пока родители на работе. Этого варианта часто придерживаются папы: так надо, и все, пусть ходит в школу, я тоже ходил, — а какие варианты?

Ожидание второе. «Ничего, лишь бы меня не мучили»

Мамы, которые ничего не ожидают от школы, обычно не ожидают от нее ничего хорошего. Они очень стараются и вкладывают в учебу ребенка много времени и нервов — но уже отчаялись дать детям нормальное образование, им кажется, что и ребенок ничего не делает, и учителя учат не тому, и сил ни на что нет, и достала эта школа со своими глупостями, почему я должна за это все отвечать? Почему я должна сидеть и в полночь рисовать с ребенком план своей улицы и тратить свое воскресенье на поиски полутора метров однотонной ткани к уроку домоводства?

Эти мамы делают с детьми уроки со скандалами и воплями, рыдают из-за детских двоек и только что не падают в обморок на родительском собрании, услышав про очередные долги и двойки. Им кажется, что старания их абсолютно бесплодны — сколько ни вкладывай, результат нулевой. И надо нанимать репетиторов и искать подготовительные курсы, и все равно из этого ничего не выйдет, кроме нервного срыва. Это очень ответственные, тревожные мамы-перфекционистки, которые искренне стараются дать своим детям хорошее образование — но уже изнемогают в неравной схватке с системным кризисом отечественной школы и очень боятся учителей, которые при каждом удобном случае рассказывают им, что они плохие матери и неправильно воспитывают своих детей. Надо заметить, кстати, что именно у таких ответственных мам произрастают дети, точно уверенные в том, что их образование — мамина ответственность.

Иногда родители до такой степени не ждут от школы ничего хорошего, что вообще от нее отказываются, и тогда из них получаются анскулеры — приверженцы семейного обучения.

Ожидание третье. «Точная копия»

Многие родители опираются на свой школьный опыт. Школа должна научить их детей тому, чему они сами научились в свое время. Мы ходили на лыжах — почему дети не ходят на лыжах? У нас на химии были опыты — почему вы не делаете опыты? Почему у вас дети не учат стихи наизусть? Образование должно быть традиционным — таким, как оно было в советской школе, лучшим в мире, таким, какое получили сами родители.

Ожидание четвертое. «Улучшенная копия»

Чаще, правда, родители понимают, что они, возможно, получили не лучшее в мире образование, и видят в нем дыры и пробелы. Поэтому они знают, что уж их-то ребенок должен получить все то же самое, только гораздо лучше. Историю искусств, например, и риторику, и философию, и английский семь раз в неделю, и второй иностранный язык... Запросы таких родителей создали страшное давление на систему образования в девяностые годы. Отчасти именно эти запросы со стороны общества и привели к тому, что едва ли не каждая уважающая себя школа объявила себя школой с углубленным изучением чего-нибудь, программа обучения бешено разбухла, а дети оказались страшно перегружены, и все это выросло до масштаба государственной проблемы — ибо нельзя объять необъятное, а рабочий день у ребенка не может длиться 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Ожидание пятое. «Особые запросы»

Родители, которые подходят к образованию серьезно, обычно точно знают, чего именно они хотят от системы образования. Скажем, есть родители, убежденные в том, что математика — основа всего, а значит, в школе должно быть много сильной математики. Есть родители, точно знающие, что их ребенку не нужна литература (только отбивать интерес к чтению), нужно столько-то часов углубленной химии и такая-то программа по биологии. Эти родители выкрутят руки любому завучу, требуя предоставить рабочие программы по всем предметам, и вымотают нервы любому учителю, вопрошая, почему теме конгруэнтности фигур отводится так мало времени и зачем дети читают давно устаревшего Некрасова. Часто такие родители сами что-то когда-то преподавали, но сменили работу.

Ожидание шестое. «Всего и побольше»

Родители, желающие от школы всего и побольше, обычно отталкиваются от какой-то существующей в их воображении модели идеальной школы. Это родители, которые знают, что идеальная школа должна... выполнить список из сотни пунктов. Здесь найдется место социализации, построению отношений в коллективе, тим-билдингу; здесь найдется место развитию креативности; здесь будет уделено внимание глубоким межпредметным связям и научным проектам; здесь будут говорить о выявлении талантов и сильных сторон, о профориентации и профильном обучении; здесь задумаются об индивидуальных образовательных траекториях... Интересно, что из таких родителей может получиться что угодно. Они могут стать основателями интереснейших новых школ (лучшие школы, появившиеся в эпоху педагогических исканий девяностых, часто возникали из попыток построить свою идеальную школу). Они могут стать воплощенным кошмаром учителей и школьной администрации. А могут стать анскулерами, потому что никакая школа все равно никогда не будет соответствовать идеалу.

Ожидание седьмое. «Дисциплина»

Здесь тоже есть целый спектр разных ожиданий — от «в школе должен быть порядок» до «в школе должна быть свобода самовыражения». Одни родители верят в поднятые руки и школьную форму, другие — в свободу дискуссий и одежды. Если учитель в пылу обсуждения важного вопроса сядет на стол, одни сочтут это форменным безобразием, а другие — естественным поведением. Одни подходят к учителю сказать «если наш будет борзеть, вы дайте ему по ушам», а другие пишут жалобу директору, если учитель спросит у ребенка, разозлившись — «ты что — дурак?»

Собственно, это уже другой вопрос — вопрос о достоинстве ребенка и родителя. Многие родители так привыкли бояться школы в детстве, что до сих пор каждое родительское собрание воспринимают как поход к стоматологу — гадко, страшно, больно... Им трудно научиться видеть в учителях соратников и сотрудников в деле воспитания ребенка — учителя для них скорее начальники, и начальники противные, злые и неумные. Самое жуткое, что, когда ребенку в школе плохо — обижает учитель, травят дети, не дается какой-то предмет, — такие родители не защищают его и всегда становятся на сторону школы. Ребенок сам виноват, да еще из-за него у родителей неприятности.

Немногим лучше и матери-волчицы, готовые всех порвать за свое чадо: вы просто не умеете его учить. Вы учитель — вот вы и учите, вам за это деньги платят, что вы на меня свою работу переваливаете?

На другом полюсе — родители и учителя, которые дружат друг с другом в соцсетях; необходимая дистанция испаряется. Истина, как обычно, где-то посередине.

Ожидание восьмое. «Воспитание и идеология»

От «ваше дело — учить ребенка, а воспитывать его мы будем сами» до «школа должна заложить основы духовно-нравственного воспитания нации». В общем, все эти перечисления, конечно, не претендуют на полноту охвата — скорее, коротко обрисовывают, как разнообразны родительские воззрения на то, какой должна быть школа, и как трудно школе соответствовать ожиданиям общества, когда люди в нем не могут договориться друг с другом.

В последние годы самые неприятные нововведения в школах появляются именно тогда, когда носители одной крайней точки зрения (например, «во всех школах нужна школьная форма») путем административного давления навязывают ее всем без исключения в масштабах страны.

Ожидание девятое. «Родительский контроль»

Некоторым родителям очень важно держать руку на пульсе ежеминутно. У них на рабочем компьютере открыт электронный журнал, и они в режиме реального времени следят за возникающими в нем тройками и пятерками. Если учитель не заполняет электронный журнал своевременно, на него жалуются, потому что он не дает родителям обратной связи. Другим родителям достаточно раз в месяц получать сводку об успеваемости — они вообще считают, что за этим должен следить сам ребенок, а оценка вообще ничего не обозначает, кроме того, что этот конкретный учитель зачел или не зачел эту конкретную работу.

В большинстве школ нет ответа, до какой степени родители могут вмешиваться в такие зоны ответственности школы, как логика курса, изучаемые темы, рабочие программы учителей, обоснованность и объем задаваемых заданий. Родители не понимают, за что школа отвечает и гарантирует ли она хоть что-то на выходе, учителя обижаются и вопрошают, как можно хоть что-то гарантировать, если родители постоянно вмешиваются в вопросы, которые находятся в сфере компетенции учителя.

Ожидание десятое. «Ответственность»

Самый больной вопрос — кто отвечает за обучение детей? Согласно закону об образовании, ответственность за получение ребенком среднего образования несут его родители. А за что несет ответственность школа? А ребенок? А если ребенок за десять лет учебы в школе ничему не научился и получил двойку на ЕГЭ — это чья ответственность?

Школа склонна считать, что образование детей — ответственность их родителей. Родители должны делать с ребенком уроки. Родители должны обеспечить, чтобы ребенок прочитал весь список обязательной литературы. Родители должны ликвидировать отставание по предметам и обеспечить успеваемость.

При этом оказывается, что у ребенка нет времени прочитать весь список, что родители понятия не имеют, что ребенок не понял какие-то две темы по математике и теперь безнадежно отстал, что родители приходят с работы еле живые поздно вечером и вообще не в состоянии заниматься уроками. «Делать уроки с ребенком — ваше главное дело», — объяснила учительница одной моей знакомой, маме первоклассницы. Все бы ничего, да только мама эта — врач «скорой помощи», и главное дело у нее — спасать людей.

Одна из главных претензий родителей к школе — школа переваливает на нас свою ответственность.

У школы другая претензия к родителям: родители сдали ребенка школе и думают, что школа сама все сделает и всему научит. Но всем известно, что лошадь можно привести к ручью, но нельзя заставить пить; заставить учиться ребенка, который учиться не хочет, практически невозможно. «А вы должны заинтересовать». — «А вы сами пытались его заинтересовать окружающим миром? Вы до школы научили его тому, что узнавать новое — интересно? Или сажали его к телевизору, компьютеру, совали ему в руки планшет — чтобы он к вам не приставал? Мы учителя, а не волшебники, мы не можем сделать немотивированного ребенка мотивированным, это ваша задача, а не наша». Учитель, у которого в классе тридцать человек, далеко не всегда в состоянии уследить, кто пропустил или не усвоил конкретную тему. Учитель перегружен работой и отчетностью. Он профессионал, но не маг.

Родители и школа пытаются переложить эту ответственность друг на друга —

К сожалению, в реальности обязанности внутри треугольника «школа — родители — ребенок» обычно распределяются так: учитель обязан дать программу, ребенок обязан ее выучить близко к тексту, а родители должны его заставить это сделать.

Кроме того, дети наши учатся сейчас совсем не так, как учились мы, и помощи им от нас надо куда больше. Хотя они и учатся на год больше, чем мы, они перегружены информацией. Школьная программа битком набита сведениями из разных областей знания; их очень много, и большую часть из них выпускники навсегда забывают, покинув школу.

Чуть легче — если учителя, ученики и родители могут разговаривать друг с другом. Если проблему можно описать спокойно, без оценочных суждений и ярлыков.

"Теория и практика современной науки"

№4(106) 2024

Список литературы Парадокс взросления. Важный аспект работы с родителями и педагогами в вопросах преемственности детского сада и школы

- Поддьяков, Н. Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка. От рождения до шести лет / Н. Н. Поддьяков. // Москва: Сфера, 2010. 143 с. EDN: QYARDT

- Скоролупова О. А., Введение ФГОС дошкольного образования. Разработка образовательной программы ДОУ. Методическое пособие. // Издательство: Скрипторий 2003, 2014. с. 172.

- Скоролупова О. А., "ФГОС дошкольного образования: организация внедрения в ДОО" // журнал "Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения" № 3, 4. 2014.

- Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. / Минск: Народная асвета, 1981. - 288 с.

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования//М: УЦ Перспектива, 2014. 32 с.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. ФГОС". Редактор: Сафронова И. А. // Издательство: Просвещение, 2014 г. с. 63.

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования". Редактор: Сафронова И. А. // Издательство: Просвещение, 2014 г. с. 48.