Парадоксы конституционных трансформаций и политический процесс в Беларуси и Узбекистане: имеют ли значение формальные институты?

Автор: Борисов Н.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Публичная политика и управление публичной политикой

Статья в выпуске: 4 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение: состоявшиеся в 2022-2023 годах в Беларуси и Узбекистане референдумы по внесению изменений в конституции затрагивали ряд вопросов организации и функционирования органов публичной власти. В связи с этим возникает исследовательская проблема факторов и причин разработки и имплементации этих изменений и степени влияния поправок на политический процесс в названных государствах (в частности, на трансформацию института президента и партийных систем).

Беларусь, узбекистан, конституция, форма правления, политические институты, политический процесс, президент, политические партии

Короткий адрес: https://sciup.org/147246769

IDR: 147246769 | УДК: [316.334.3:329](575.11+476) | DOI: 10.17072/2218-9173-2023-4-580-598

Текст научной статьи Парадоксы конституционных трансформаций и политический процесс в Беларуси и Узбекистане: имеют ли значение формальные институты?

1 Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия, ,

1Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, ,

В 2022–2023 годах в Республике Беларусь и Республике Узбекистан состоялись референдумы по вопросам внесения в конституции изменений, которые затрагивали организацию и функционирование органов публичной власти. Появление новых конституционных рамок ставит перед исследователями ряд вопросов.

Основной вопрос связан с осмыслением того, что повлияло на разработку и внесение этих изменений и станут ли поправки (в части изменений полномочий органов публичной власти, то есть формы правления) фактором политического процесса – а именно, повлияют ли они на роль президента и трансформацию партийных систем. Возникает и более общая методологическая проблема: способны ли конституционные трансформации в условиях неконкурентных политических режимов влиять на политический процесс или они только закрепляют произошедшие де-факто изменения? Если исходить из тезиса, что изменения конституций в подобных случаях являются лишь «декорациями», то сложно понять их смысл и значение, а необходимость их глубокого анализа становится сомнительной.

Следует проанализировать цель внесения изменений в конституции Беларуси и Узбекистана в части формы правления и регулирования роли политических партий, политические последствия этих изменений и дать прогноз относительно дальнейшей эволюции политических режимов в контексте поддержания их стабильности.

Проблема трансформации форм правления в постсоветских государствах и ее влияния на политический процесс в последнее десятилетие подробно изучалась в работах О. И. Зазнаева (Зазнаев, 2012; Зазнаев и Сидоров 2018), А. Н. Медушевского (Медушевский, 2012, 2018, 2023), Е. Г. Гарбузаровой (Гар-бузарова, 2021), О. Г. Харитоновой (Харитонова, 2014), П. Штыков (Stykow, 2019). Конституционная реформа в Беларуси получила правовую оценку в работе Г. А. Василевича и С. Г. Василевича (Василевич и Василевич, 2022). Отдельное исследование посвящено феномену авторитарных конституций (Ginsburg and Simpser, 2013), в нем рассматриваются и случаи постсоветских государств. Несмотря на то, что при принятии решений конституционные институты в таких режимах оказываются менее значимыми, чем неформальные договоренности и группы, использующие эти институты в своих целях (Медушевский, 2012, с. 59), конституционные изменения полномочий президента, парламента и правительства, почти непрерывно происходящие в большинстве государств постсоветского пространства, нуждаются в дальнейшем сравнительном анализе и заставляют обратить более пристальное внимание на роль формальных институтов, поскольку политические элиты продолжают активно использовать их для решения политических задач.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

При изучении постсоветских политических режимов следует обратить внимание на то, что в них не произошло полного разделения сфер социального действия на политическую, экономическую и общинную (Мадьяр и Мадлович, 2022, с. 33–35). В связи с этим вместо формализованных безличных структур обычно доминируют неформальные отношения, которые складываются в патрональные сети (Hale, 2005, 2015, 2019). Поэтому рассматривать институты и отношения в политической сфере как исключительно политические в таких режимах было бы ошибочным. Например, политики и политические партии не ограничиваются только политическим действием, а принимают участие и в экономической, и в общинной деятельности, образуя неформальную патрональную сеть. Как отмечает П. Штыков, «классификация отношений между исполнительной и законодательной властью как президентских или полупрезидентских форм приводит к ошибочным выводам о влиянии форм правления, особенно президентско-парламентских, на эффективность и стабильность режима» (Stykow, 2019, р. 122). Поэтому как мотивы, так и последствия конституционных изменений в большинстве постсоветских государств следует изучать в другой логике и используя другую терминологию.

Для анализа постсоветских конституций можно применять рабочую терминологию, предложенную Т. Гинзбургом и А. Симпсером (Ginsburg and Simpser, 2013). Они группируют функции авторитарных конституций в четыре категории: «руководство по эксплуатации» (“operating manual”), «рекламный щит» (“billboard”), «проект будущего» (“blueprint”) и «декорация» (“window dressing”). Авторы указывают на то, что конституции и их изменения даже в условиях авторитарных режимов не стоит оценивать исключительно как «декорации», поскольку они могут реально влиять на политический процесс.

Для анализа изменений формы правления применимы методика индексного анализа Кроувела – Зазнаева (Зазнаев, 2006) и методика М. Шугарта и Дж. Кэри (Shugart and Carey, 1992).

Проблема сравнимости случаев Беларуси и Узбекистана решается за счет того, что политические режимы в обоих государствах относятся к режимам личной власти или к режимам с низкой институционализацией института президентства, президенциализированной формой правления, «апартийной» партийной системой, отсутствием доминирующей партии и подконтрольного президенту парламента (Борисов, 2018, с. 445–447). Главным основанием легитимности режима при этом служит личность президента. Кроме того, президент в каждом из рассматриваемых государств ни разу не менялся по итогам выборов: А. Лукашенко является первым и единственным президентом Беларуси, первый президент Узбекистана И. Каримов скончался, занимая этот пост.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Республика Беларусь

Главными факторами и причинами последних конституционных изменений в Беларуси следует считать массовые протесты по итогам президентских выборов 2020 года (Onuch and Sasse, 2022; Robertson, 2022), осмысление этих протестов политической элитой и разработку сценариев передачи власти как в случае планового ухода президента в отставку, так и в условиях чрезвычайной ситуации.

Сразу же после окончания активной фазы протестов президент А. Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию. Выступая в феврале 2021 года на Всебелорусском народном собрании, он заявил: «Люди за передачу полномочий от президента другим структурам ... Поэтому перераспределять полномочия мы будем. Радикально будем перераспределять ... В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно»1. В декабре 2021-го А. Лукашенко отметил, что он сам писал новую конституцию: «Конституция – я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я – президент, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну»2.

27 февраля 2022 года состоялся референдум, на который был вынесен один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Положительно на вопрос ответили 82,86 % избирателей, принявших участие в голосовании, или 65,16 % от общего числа избира-телей3.

По результатам референдума 2022 года в Конституцию Беларуси был внесен ряд изменений4. Важнейшими новеллами стали следующие положения: одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков (ст. 81); президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием (ст. 88); президент лишается права издавать декреты, которые имели силу закона; полномочия президента в случае его отставки переходят к председателю Совета Республики, а не к премьер-министру, как ранее (ст. 88.1); право выдвижения кандидатов в депутаты наряду с трудовыми коллективами и гражданами впервые предоставлено политическим партиям (ст. 69). Наиболее существенные поправки связаны с появлением в Конституции новой главы, посвященной Всебелорусскому народному собранию (далее – ВНС), которое наделяется статусом высшего представительного органа народовластия Республики Беларусь, определяющего «стратегические направления развития общества и государства» и обеспечивающего «незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие» (ст. 89.1).

ВНС становится высшим органом власти, который по своему составу и функциям является органом сосредоточения ряда полномочий законодательной, исполнительной и судебной власти.

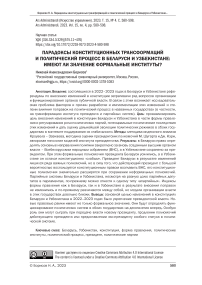

В состав ВНС, предельная численность которого составляет 1 200 человек, входят президенты Беларуси (как действующий, так и прекратившие исполнение полномочий), члены правительства, депутаты обеих палат парламента, судьи Конституционного и Верховного судов, депутаты Минского городского Совета депутатов, представители местных Советов депутатов от каждой области, представители субъектов гражданского общества (рис. 1). В целом процентное соотношение представителей органов власти и общества в ВНС будет составлять 67 на 33 %.

Рис. 1. Состав Всебелорусского народного собрания по категориям делегатов (на основании нормативно-правовых документов), % / Fig. 1. Composition of AllBelorussian People’s Assembly according to delegates categories (based on regulatory and legal documents), %

Источник: собственные расчеты автора.

Образуется также Президиум ВНС, который является органом оперативного управления в перерывах между заседаниями ВНС. Вводится должность Председателя ВНС, которая исполняется на профессиональной основе.

Среди важнейших полномочий ВНС – утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины, концепции национальной безопасности; утверждение программ социально-экономического развития Республики Беларусь; инициирование изменений и дополнений в Конституцию, инициирование референдумов; принятие решения о смещении президента с должности; избрание членов Конституционного и Верховного судов, членов Центральной избирательной комиссии. По функциям ВНС приближается к Съезду народных депутатов СССР, Халк Маслахаты Республики Туркменистан и Народному Курултаю Кыргызской Республики (подробнее об этом: Борисов, 2022). Ключевым после вступления поправок в силу является вопрос о Председателе ВНС. Конституция определяет, что «лицо, занимающее должность Президента на дату вступления в силу изменений и дополнений Конституции, может одновременно являться Президентом и Председателем Всебелорусского народного собрания» (ст. 144). Таким образом, предусмотрено сохранение всей полноты власти за действую- щим президентом в качестве главы ВНС даже при условии лишения института президента ряда конституционных прерогатив.

7 февраля 2023 года президент подписал закон о Всебелорусском народном собрании, регулирующий его статус, порядок формирования и полномо-чия5. В 2024 году, после очередных выборов в парламент, оно будет сформировано по новым положениям.

Следует остановиться на норме о переходе полномочий президента в случае его отставки или смещения с должности к председателю Совета Республики, а не к премьер-министру, как ранее (ст. 88.1). Здесь добавлена важная оговорка, касающаяся гибели президента «в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, военной агрессии, вследствие иных действий насильственного характера». В этом случае «государственные органы и должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности», который, таким образом, становится коллективным главой государства на период чрезвычайной ситуации и должен обеспечить непрерывность власти.

Статус экс-президента Беларуси и гарантии президенту Беларуси, прекратившему исполнение своих полномочий, подробно были рассмотрены нами ранее (Борисов, 2022).

Индекс формы правления Беларуси в результате внесенных поправок не претерпел изменений и сохранился на уровне +6 (президенциализирован-ная президентско-парламентская форма правления).

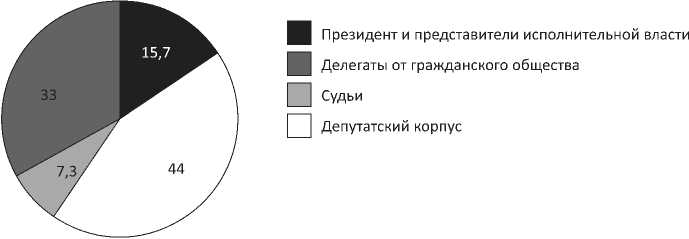

Изменения произошли в соотношении законодательных и незаконодательных полномочий президента, измеренных по шкале Шугарта – Кэри: если до внесения поправок они составляли 13 и 13 баллов соответственно, то после внесения – 10 и 13 баллов. Президент лишился активно используемого прежде права издания декретов, имеющих силу закона, и исключительного права внесения в парламент законопроекта о бюджете. Это не изменило места Беларуси в системе координат, форма правления осталась в первом кластере (системы с самыми «сильными» президентами).

Тем не менее в силу того, что ВНС переданы некоторые важные полномочия президента, правительства и парламента, можно сделать вывод о фактическом изменении системы правления, не «улавливаемом» индексными методиками.

В настоящее время политические партии продолжают играть незначительную роль в политической системе Беларуси в целом и в процессе государственного управления в частности. В Палате представителей Национального собрания партийные фракции отсутствуют, количество партийных депутатов – 21 из 110 (19 %), среди депутатов местных советов – 458 из 18 110 (2,5 %)6.

Реализацию предоставленного политическим партиям права выдвижения кандидатов в депутаты можно будет оценить только после очередных выборов парламента в 2024 году. В то же время уже сейчас 68 депутатов нижней палаты парламента представляют движение «Белая Русь», которое, будучи преобразованным в партию, может стать ядром новой партийной системы с доминирующей партией. При анализе эволюции отношения А. Лукашенко к политическим партиям нам неоднократно приходилось прогнозировать именно такой вариант развития событий. Прогноз подтвердился почти сразу после вступления в силу новой редакции Конституции Беларуси: 18 марта 2023 года было объявлено о преобразовании движения «Белая Русь» в политическую партию7, а уже 4 мая политическая партия «Белая Русь» получила свидетельство о регистрации8. Очевидно, что именно для этого в Основной закон и вносились изменения, связанные с дополнением перечня субъектов выдвижения кандидатов в депутаты.

Хотя рассмотренные изменения Конституции Беларуси формально не влияют на изменение формы правления, они будут иметь существенное значение и долговременные последствия: подготовка к передаче власти преемнику при сохранении значительной роли бывшего президента, формирование новой партийной системы с доминирующей партией. Очевидно, что эти изменения направлены на укрепление и институционализацию президенциализма. При условии успешной имплементации новых положений Беларусь будет соответствовать другой модели в нашей классификации – высоко институционализированной с доминирующей партией.

Республика Узбекистан

Подготовка к внесению изменений в Конституцию Узбекистана началась сразу после вступления в должность на второй (и последний по действовавшей на тот момент редакции Конституции) президентский срок Ш. Мирзиё-ева в конце 2021 года. В декабре того же года президент заявил: «Важной задачей становится гармонизация Основного закона с современными реалиями нашего общества... что ставит на повестку дня конституционные реформы в качестве объективной необходимости»9.

Проект изменений был подготовлен 16 мая 2022 года. Формально его инициировала Либерально-демократическая партия Узбекистана10. 24 июня 2022 года законопроект о внесении изменений в Конституцию был одобрен парламентом, а 25 июня вынесен на общественное обсу-ждение11.

Важнейшим изменением в законопроекте, вынесенном на референ-дум12, было увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет при сохранении запрета одному и тому же лицу занимать должность президента более двух сроков подряд (ст. 106). Однако статья 7 проекта предусматривала, что положения Закона, «изменяющие... сроки полномочий должностных лиц государственной власти, применяются в отношении лиц, занимающих эти должности на момент вступления в силу... Закона, и данные лица вправе избираться (назначаться) наравне с другими гражданами... на указанные должности... вне зависимости от числа сроков подряд, в течение которых указанные лица занимали и (или) занимают эти должности на момент вступления в силу настоящего Закона»13. 18 марта 2023 года Конституционный суд Узбекистана подтвердил конституционность этой новеллы14. Это означало, что действующему президенту Ш. Мирзиёеву предоставлялось право избираться на пост главы республики еще дважды, поскольку новый, семилетний срок будет для него первым, а не третьим. Таким образом, подтвердилось предположение о том, что основной целью внесения поправок в Конституцию было продление полномочий президента, причем на основе таких же правовых процедур, с помощью которых первый президент И. Каримов все время получал конституционную возможность баллотироваться на новый президентский срок.

Отметим, что поправки в главу «Республика Каракалпакстан» предполагали исключение упоминания о суверенитете Республики Каракалпакстан и праве ее выхода из состава Узбекистана. Это вызвало в столице Каракалпак-стана и других крупных городах 1–2 июля 2022 года массовые протесты, жертвами которых стали более 20 человек, после чего по предложению президента все поправки к указанной главе были исключены15, а обсуждение законопроекта продолжено.

В законопроекте, опубликованном 25 июня 2022 года16, предлагалось изъять из компетенции парламента определение важнейших приоритетов внутренней и внешней политики и закрепить его за президентом (ст. 78, 93), что привело бы в соответствие политическую практику и правовые нормы. Однако в окончательном проекте, вынесенном на голосование17, эти положения остались в неизменном виде: определение основных направлений внутренней и внешней политики государства было отнесено к совместному ведению Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан (ст. 93).

Среди других изменений следует отметить закрепление за президентом права формировать и возглавлять Совет безопасности, формировать Администрацию Президента, назначать и освобождать от должности глав регионов (хокимов) без согласования с премьер-министром (ст. 109). Эти изменения следует считать закреплением сложившейся де-факто политической практики, поскольку глава государства и ранее формировал эти органы, не упоминавшиеся в Конституции.

Отметим, что в Конституции Республики Узбекистан по-прежнему отсутствует положение о возможности и порядке отрешения президента от должности.

В соответствии с внесенными изменениями кандидатура премьер-министра предлагается президентом после проведения консультаций со всеми фракциями парламентских политических партий (ст. 118). С одной стороны, это расширяет число партий, вовлеченных в процесс формирования правительства, с другой – отменяет ранее действовавшее положение о том, что кандидатура премьер-министра предлагается политической партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату (ст. 98).

30 апреля 2023 года по результатам референдума на вопрос «Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан”?» положительно ответили 90,2 % избирателей, принявших участие в голосовании18. 1 мая 2023 года изменения вступили в силу, а уже 8 мая президент издал указ о проведении досрочных выборов главы государства 9 июля 2023 года19. Это окончательно подтверждает вывод о том, что основная цель поправок состояла в продлении срока полномочий действующего президента по меньшей мере на 14 лет.

В то же время в Конституцию был внесен ряд поправок, закрепляющих социальные гарантии граждан (установление минимального размера оплаты труда, запрет принудительного труда детей, обеспечение жильем, бесплатное образование и др.), что можно рассматривать как своеобразное «пакетное предложение»: увеличение срока полномочий президента в обмен на расширение социальных благ (или в дополнение к ним). Поскольку голосовать на референдуме можно было только за или против всех изменений в целом, такой прием был оправданным – вряд ли большинство граждан готовы были голосовать против социальных поправок, хотя и идущих «в связке» с политическими.

Индекс формы правления в Узбекистане изменений не претерпел, сохранившись на нулевой отметке (абсолютно сбалансированная президентско-парламентская система). Не произошло изменений и в характеристике формы правления по шкале Шугарта – Кэри (законодательные полномочия президента – 2 балла, незаконодательные – 3 балла), в которой Узбекистан по-прежнему относится к IV кластеру – в него входят самые «слабые» президенты по двум параметрам. Беларусь по-прежнему относится к I кластеру – с самыми «сильными» президентами (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение законодательных и незаконодательных полномочий президентов Беларуси и Узбекистана до и после внесения изменений в конституции / Fig. 2. The ratio of legislative and non-legislative powers of the presidents of Belarus and Uzbekistan before and after the constitution amendments

Источник: собственные расчеты автора.

Что касается правового статуса и деятельности политических партий, то здесь за период легислатуры 2015–2020 годов и нынешней с 2020 года существенных изменений не произошло. Единственная новация состояла в том, что Экологическое движение Узбекистана, имевшее 15 мест в Законодательной палате Олий Мажлиса по специальной квоте, было преобразовано в Экологическую партию Узбекистана, а квота была отменена. Это привело к тому, что теперь все 100 % мест в Законодательной палате занимают депутаты, избранные от политических партий, и фракционный состав выглядит следующим образом (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1

Фракционный состав Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан III и IV созывов / The factional composition of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, the III and IV convocations

|

Состав Законодательной палаты |

Количество и доля депутатов |

|

|

2015–2020 гг. |

с 2020 г. |

|

|

Партийная фракция: |

||

|

Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана |

52 (34,7 %) |

53 (35,3 %) |

|

Демократическая партия «Милли ́ й тиклани ́ ш» |

36 (24,0 %) |

36 (24,0 %) |

|

Народно-демократическая партия Узбекистана |

27 (18,0 %) |

22 (14,7 %) |

|

Социал-демократическая партия «Адолат» |

20 (13,3 %) |

24 (16,0 %) |

|

Экологическое движение (с 2020 г. Экологическая партия) Узбекистана |

15 (10,0 %) |

15 (10,0 %) |

|

Итого |

150 (100 %) |

150 (100 %) |

|

Доля партийных депутатов, всего |

90 % |

100 % |

Источник: собственные расчеты автора на основе данных Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан20.

Нетрудно заметить, что изменения в части распределения депутатов по фракциям минимальны. Так же, как и ранее, обеспечено небольшое преимущество «президентской» Либерально-демократической партии (53 места вместо 52). Более того, отмена квоты для Экологического движения Узбекистана никак не отразилась на количестве мест (15), полученном Экологической партией.

Формально-юридически политические партии Узбекистана достигли полной институционализации: они остаются единственными субъектами избирательного процесса, полностью исчезли беспартийные депутаты парламента, все участвующие в выборах партии получают места в парламенте, у партий есть право участвовать в формировании правительства и выносить ему вотум недоверия, по результатам которого президент обязан принять решение об отставке правительства. Так, в соответствии с Конституцией в 2020 году Кабинет министров сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, а Либерально-демократическая партия, победившая на выборах, внесла предложение президенту о назначении премьер-министром А. Орипова, а затем утвердила кандидатуры министров, что отражает функционирование сбалансированной президентско-парламентской системы.

Однако наблюдается следующий парадокс: партия, победившая на выборах, формирует беспартийное правительство (при назначении членов правительства партийная принадлежность не играет никакой роли), но влиять на определение основных направлений внутренней и внешней политики она не может, поскольку де-факто это прерогатива президента. Соответственно, фактически ни победившая партия, ни парламент в целом не определяют политический курс и не могут нести за него ответственность.

Если рассматривать партию как политический институт, функционирующий с целью осуществления политического действия, следует признать такие партии неэффективными. Однако если учесть, что подобная партия является элементом неформальной патрональной сети (Hale, 2015), можно отметить значительную роль партий в Узбекистане – в частности, как институтов воспроизводства лояльных режиму кадров и согласования интересов внутри разных групп политической элиты.

Основные причины и содержание изменений в конституциях Беларуси и Узбекистана обобщены в таблице 2.

Таблица 2 / Table 2

Основные причины и содержание изменений в Конституциях Республики Беларусь и Республики Узбекистан в 2022–2023 гг. / The main reasons and content of the constitutions amendments in the Republic of Belarus and the Republic of Uzbekistan, 2022–2023

|

Критерии изменений |

Беларусь до/после изменений |

Узбекистан до/после изменений |

|

Основные факторы изменений |

Массовые протесты после президентских выборов 2020 г., снижение легитимности действующего президента А. Лукашенко |

Окончание второго срока полномочий президента Ш. Мирзиёева в 2026 г. |

|

Причины внесения изменений |

Повышение легитимности президентской власти, институционализации института президентства, обеспечение механизмов преемственности (передачи) власти |

|

|

Индекс формы правления |

+6 / +6 |

0 / 0 |

|

Кластер по методике М. Шугарта – Дж. Кэри |

I / I («сильный» президент) |

IV / IV («слабый» президент) |

|

Конституционный субъект определения основных направлений политики |

Президент / ВНС и президент |

Парламент |

|

Субъекты выдвижения кандидатов в депутаты |

Трудовые коллективы и граждане / Трудовые коллективы, политические партии и граждане |

Политические партии |

|

Доля партийных депутатов в парламенте |

19 % |

100 % |

|

Наличие доминирующей партии |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Избирательная система |

Плюральная |

Мажоритарная |

Источник: составлено автором.

Проводя сравнительный анализ двух случаев, можно выделить следующие парадоксы:

-

1. В Беларуси право определять основные направления политики закреплено за ВНС, а в Узбекистане после некоторых колебаний сохранено за президентом. При этом формальные полномочия президента Беларуси усилились, а в Узбекистане глава государства остался конституционно «слабым».

-

2. Президент Беларуси в результате изменений лишился ряда важных полномочий, но в силу того, что действующий президент с большой вероятностью воспользуется конституционным правом возглавить ВНС как орган, в котором сосредоточены функции законодательной, исполнительной и судебной власти и в состав которого входят также представители органов региональной власти и местного самоуправления, его конституционные полномочия не только сохраняются, но и значительно расширяются, не говоря уже о неформальных полномочиях.

-

3. В Беларуси в настоящее время политические партии не играют существенной роли в парламенте и политической системе, в Узбекистане, напротив, парламент состоит только из партийных депутатов, однако партийные системы Беларуси и Узбекистана по-прежнему можно отнести к одному типу «апартийных».

-

4. Политическим партиям в Узбекистане предоставлено конституционное право участвовать в формировании правительства, однако фактически они не имеют возможности реализовать функцию определения основных направлений внутренней и внешней политики.

-

5. Хотя индексы формы правления как в Беларуси, так и в Узбекистане в результате внесения поправок не изменились и по-прежнему существенно различаются между собой, модели организации власти в этих государствах довольно близки.

Все объяснения этих парадоксов могут быть сведены к одному: основной целью изменений в Конституциях Беларуси и Узбекистана в 2022–2023 годах было укрепление власти, а точнее – укрепление президентской власти. Для реализации этой стратегической цели были использованы разные тактические приемы: в Беларуси усилена институализация президентской власти через политическую партию и расширение президентских полномочий на основе предоставления права действующему президенту возглавлять ВНС – высший орган власти с очень широкими полномочиями, в Узбекистане действующему президенту предоставлено право избираться еще на два семилетних срока. Несмотря на неизменность формы правления и положения Президента Узбекистана в системе законодательных и незаконодательных полномочий, были созданы правовые механизмы для укрепления политической системы. Именно поэтому не стоит недооценивать формальные институты и конституции, которые даже в условиях неконкурентных политических режимов могут играть существенную роль. Возвращаясь к терминам Т. Гинзбурга и А. Симпсера, можно отметить, что главной целью изменений конституций и в том, и в другом случае в первую очередь следует считать “operating manual” (обозначение новых рамок функционирования институтов) и “blueprint” (определение проекта политической системы будущего)

и в гораздо меньшей степени “window dressing” (декорацию). В Узбекистане велика была и роль “billboard” (рекламного щита), поскольку в Основной закон республики внесли ряд социальных гарантий. Иными словами, в новых конституциях наблюдается попытка сочетания двух противоположных явлений: запроса на право и запроса на стабильное и предсказуемое развитие (подробнее об этом см.: Медушевский, 2023).

Новые правила определят функционирование политических систем в обоих государствах на десятилетия вперед, причем особую роль они могут сыграть при передаче власти новому президенту в контексте определения роли и полномочий экс-президента и его преемника.

Отвечая на вопрос о том, станут ли поправки фактором политического процесса, следует заметить, что они задают правовые рамки трансформации роли президента (в Беларуси и Узбекистане), эволюции партийной системы (в Беларуси) и в целом служат для обеспечения стабильности политического режима, в том числе в условиях передачи власти.

Как было отмечено нами ранее (Борисов, 2018, с. 365), модель президентства, основанная на низкой степени институционализации института президента (личной власти лидера), включающая широкую (Беларусь) или узкую (Узбекистан) сферу формальных полномочий президента, низкую конкурентность выборов, беспартийность президента, отсутствие доминирующей партии, в перспективе представляется наименее устойчивой. Прогноз относительно перехода Беларуси к более институционализированной модели, включающей партийную систему с доминирующей партией и подконтрольный президенту парламент, а в перспективе и партийного президента, возглавляющего политическую партию, давался еще в 2018 году.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ показал, что, с одной стороны, не стоит недооценивать формальные институты даже в неконкурентных политических режимах. Конституционные реформы в таких режимах, безусловно, являются заслуживающим внимание объектом политологического анализа. С другой стороны, очевидно, что индексный анализ форм правления может применяться только в сочетании с анализом других политических институтов, как закрепленных в конституциях и не имеющих на первый взгляд отношения к форме правления, так и неформальных институтов, не отраженных в конституциях. Анализ всех трех уровней политического процесса поможет избежать неверной оценки ситуации и соответственно неверных прогнозов.

Перспективным направлением исследования представляется изучение степени разрыва между конституционными нормами и политической практикой и уточнение на этом основании классификации постсоветских политических режимов. Политический процесс в Беларуси и Узбекистане уже в краткосрочной перспективе продемонстрирует эффекты изменений конституций, в том числе в ситуации возможного внутриэлитного конфликта или иного кризиса режимов.

Список литературы Парадоксы конституционных трансформаций и политический процесс в Беларуси и Узбекистане: имеют ли значение формальные институты?

- Борисов Н. А. Президентство на постсоветском пространстве: процессы генезиса и трансформаций. М.: РГГУ, 2018. 537 с.

- Борисов Н. А. Президенциализация формы правления в Кыргызстане как фактор политического процесса: причины и перспективы // Журнал политических исследований. 2022. № 4. С. 44-57. https://doi.org/10.12737/2587-6295-2022-6-4-44-57.

- Василевич Г. А., Василевич С. Г. Модернизация конституций Российской Федерации и Республики Беларусь как отражение динамики общественного развития // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2022. Т. 18, № 2. С. 5-12. https://doi.org/10.12737/jflcl.2022.019.

- Гарбузарова Е. Г. Роль конституционных реформ в развитии государств Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. 2021. Т. 24, № 3. С. 28-39. https://doi.org/10.37178/ca-c.21.03.03.

- Зазнаев О. И. Конституционные поправки как фактор укрепления президентской власти в постсоветских странах // Духовная сфера общества. 2012. № 9. С. 88-91.

- Зазнаев О. И. Типология форм правления: работа над ошибками // Полис. Политические исследования. 2006. № 1. С. 92-103. https://doi.org/10.17976/ jpps/2006.01.07.

- Зазнаев О. И., Сидоров В. В. Президентские системы на постсоветском пространстве: верна ли гипотеза Хуана Линца? // Вестник РГГУ Серия «Политология. История. Международные отношения». 2018. № 4. С. 24-35. https:// doi.org/10.28995/2073-6339-2018-4-24-35.

- Мадьяр Б., Мадлович Б. Посткоммунистические режимы: концептуальная структура: в 2 т. Т. 1 / Пер. с англ. Ю. Игнатьевой; под ред. А. Решетникова. М.: Новое литератур. обозрение, 2022. 744 с. http://doi.org/10.1515/9789633863701.

- Медушевский А. Н. Политические режимы Средней Азии: конституционные реформы в рамках авторитарной модернизации // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 4. С. 45-60.

- Медушевский А. Н. Правовое устройство Средней Азии: стратегии маневрирования между глобальными и национальными приоритетами (новейшие конституционные преобразования в Киргизии, Казахстане и Узбекистане) // Сравнительное конституционное обозрение. 2023. № 2. С. 33-68. https://doi. org/10.21128/1812-7126-2023-2-33-68.

- Медушевский А. Н. Тенденции постсоветских политических режимов в свете новейшей волны конституционных поправок // Общественные науки и современность. 2018. № 2. С. 49-66.

- Харитонова О. Г. Постсоветские конституции: только ли институты имеют значение? // Политическая наука. 2014. № 1. С. 69-93.

- Ginsburg T., Simpser A. Introduction: Constitutions in authoritarian regimes // Constitutions in authoritarian regimes / Ed. by T. Ginsburg, A. Simpser. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. P. 1-18. https://doi.org/10.1017/ CB09781107252523.001.

- Hale H. Patronal politics: Eurasian regime dynamics in comparative perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 538 p.

- Hale H. Regime cycles: Democracy, autocracy, and revolution in post-Soviet Eurasia // World Politics. 2005. Vol. 58, № 1. Р. 133-165. https://doi.org/10.1353/ wp.2006.0019.

- Hale H. Timing is everything: A quantitative study of presidentialist regime dynamics in Eurasia, 1992-2016 // Post-Soviet Affairs. 2019. Vol. 34, № 5. Р. 267281. https://doi.org/10.1080/1060586X.2018.1500094.

- Onuch O., Sasse G. The Belarus crisis: People, protest, and political dispositions // Post-Soviet Affairs. 2022. Vol. 38, № 1-2. Р. 1-8. https://doi.org/10.1080/1060586 X.2022.2042138.

- Robertson G. Protest, platforms, and the state in the Belarus crisis // Post-Soviet Affairs. 2022. Vol. 38, № 1-2. Р. 146-149. https://doi.org/10.1080/1060586X.2022.2 037196.

- Shugart M. S., Carey J. M. Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 316 p.

- Stykow Р. The devil in the details: Constitutional regime types in post-Soviet Eurasia // Post-Soviet Affairs. 2019. Vol. 35, № 2. Р. 122-139. https://doi.org/10.108 0/1060586X.2018.1553437.